歧黃針聯合階段性護理干預在腦卒中后肩手綜合征Ⅰ期患者治療中的應用效果

龔連弟 ,鄧燕珍,余 敏

(廣州市荔灣區中醫醫院針灸科,廣東 廣州 510140)

腦卒中后肩手綜合征多見于腦卒中后的1~3 個月,Ⅰ期患者表現為患側上肢以肩部為主的疼痛、手功能受限,伴有肢體腫脹、感覺異常等,影響患者日常生活能力,早期康復治療能夠有效促進患者恢復。中醫認為,腦卒中后肩手綜合征屬于“痹癥”范疇,治療應以舒筋通絡、調節氣血為主。電針治療通過脈沖電流持續刺激穴位,加大了毫針治療效果,但需選穴較多,且操作時間較長,患者接受性較差。歧黃針是在陳振虎教授經筋學說、五刺法等相關理論基礎上建立,該治療方法痛感輕微,操作時間短。但其用于腦卒中后肩手綜合征中的報道不多。階段性護理干預根據患者依從性曲線變化給予患者不同的康復鍛煉干預,維持高水平依從行為,可有效促使患者預后恢復[1]。本研究旨在探討歧黃針聯合階段性護理干預在腦卒中后肩手綜合征Ⅰ期患者中的應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2021 年6 月至2023 年3 月于廣州市荔灣區中醫醫院就診的91 例腦卒中后肩手綜合征Ⅰ期患者的臨床資料,按不同治療方法分為對照組(45 例)與觀察組(46 例)。對照組患者中男性24 例,女性21 例;年齡43~72 歲,平均(58.64±5.17)歲;病程23~42 d,平均(34.16±4.50) d;腦卒中類型:缺血性31例,出血性14 例。觀察組患者中男性27 例,女性19 例;年齡45~73 歲,平均(57.42±4.82)歲;病程24~43 d,平均(33.85±4.12) d;腦卒中類型:缺血性33 例,出血性13 例。兩組患者一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),組間可比。納入標準:符合《神經康復學(第3 版)》[2]中腦卒中后肩手綜合征的診斷標準,同時也符合《中醫內科學(第4 版)》[3]中“痹癥”的診斷標準;肩手綜合征Ⅰ期;30~75 歲。排除標準:由風濕病、肩周炎等其他疾病引發的肩關節活動受限;惡性腫瘤晚期;有針灸治療禁忌。研究已提交院內醫學倫理委員會審核批準執行。

1.2 治療與護理方法

1.2.1 治療方法 患者均接受擴張腦血管、控制顱內壓、降脂等常規治療,避免通過輸液方式給予鎮痛藥物。給予對照組患者電針治療,使用一次性使用無菌針灸針(蘇州東邦醫療器械有限公司,型號:0.3×40 mm)、脈沖針灸治療儀(常州英迪電子醫療器械有限公司,型號:KWD-808 Ⅰ)進行電針治療。選取肩前、肩髃、肩髎、臂臑、曲池、手三里、外關、合谷穴位。上肢腫脹嚴重者可加陽池,腕、手關節活動性差者可加大陵、四瀆。消毒后快速進針,得氣后連接電針儀(汕頭市醫用設備廠有限公司,型號:6805-A),將電極線導線夾與毫針針柄或針體相連接,頻率為4/20 Hz,從零電位緩慢加大電流強度,在患者可耐受強度下,以肌肉微微跳動為宜。 30 min/次,1 次/d,連續治療5 d 后休息2 d。給予觀察組患者歧黃針治療,使用一次性無菌穴位針(重慶百笑醫療設備有效公司,型號:0.5 mm×50 mm)進行。選取主穴為肩前、肩髃、肩髎,上臂外側疼痛加臂臑,平臥疼痛嚴重者加天宗,側臥疼痛嚴重者加巨骨,疼痛持久影響睡眠者加雙側厥陰俞,腕、指活動受限者加大陵、四瀆,上肢腫脹加陽池,根據治療時間選取對應主穴,并根據臨床表現選取配穴,每次治療不超過4 個穴位。消毒后使用歧黃針快速刺入,根據穴位選擇合適的體位及刺法,其中肩前、肩髎、巨骨、采用輸刺法,天宗、臂臑采用輸刺法與合谷刺,肩髃可采用輸刺法與關刺法,大陵、四瀆、厥陰俞使用合谷刺,均針畢出針。于治療開始后每周第1、3、7 天開展,3 次/周,1 周為1 療程,均治療8 個療程。

1.2.2 護理方法 兩組患者均給予階段性護理干預。收集整理以往收治腦卒中后肩手綜合征患者康復鍛煉情況,根據其康復訓練依從性時間變化分為上升、下降、固化階段。①上升階段重點在于開展健康教育,通過宣教手冊、視頻教育等形式向患者講解患肢主被動活動、坐立位平衡練習等康復鍛煉知識。②下降階段重點在于強化患者自我效能,通過同伴支持、家屬支持等形式監督患者按照訓練計劃執行康復鍛煉。③固化階段重點在于提高其康復鍛煉依從性,對康復鍛煉堅持良好的患者進行表揚,反之則對其進行正向引導,幫助患者正確認識到堅持訓練的重要性。

1.3 觀察指標①臨床療效。關節腫痛消失,活動范圍正常,手部肌肉無萎縮、水腫、痛感記為治愈;關節腫痛顯著減輕,活動輕微受限,手部肌肉萎縮不明顯,水腫、痛感基本消失記為顯效;關節腫痛有所好轉,活動受限明顯,手部肌肉萎縮不明顯,仍存在明顯水腫、痛感記為有效;關節腫痛無好轉,活動受限明顯,手部肌肉萎縮、痛感、水腫加重記為無效[2]。總有效率=治愈率+顯效率+有效率。②Barthel 指數[4]、視覺模擬量表(VAS)疼痛評分[5]、 Fugl-Meyer 運動功能評分法(FMA)上肢運動功能評分[6]。于治療前后采用Barthel 指數對患者日常生活自理能力進行評估,評分0~100 分,得分越高則生活自理能力越好。通過VAS 疼痛評分評估患者疼痛程度,評分0~10 分,得分越高則疼痛程度越重。采用FMA 量表上肢功能部分對患者上肢運動功能進行評估,分為上肢坐位、腕、手3 部分,共33 個條目,滿分66 分,得分越高則上肢運動功能越好。③血清學指標。于治療前后采集患者空腹靜脈血3 mL,離心(3 000 r/min,10 min)取血清,使用全自動生化分析儀(迪瑞醫療科技股份有限公司,型號:CS-1200)測定血清P 物質(SP)、內皮素-1(ET-1)、降鈣素基因相關肽(CGRP)。④中醫證候積分。參照《中醫內科學(第4 版)》[3]對中醫證候積分評估,包括上肢活動受限、腫脹、疼痛、僵硬4 項,評分0~4 分,得分越高則證候程度越嚴重。

1.4 統計學方法研究采用SPSS 26.0 統計學軟件分析數據,計量資料經S-W 法檢驗證實符合正態分布,以(±s)表示,組間比較采用獨立t檢驗,治療前后比較采用配對t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

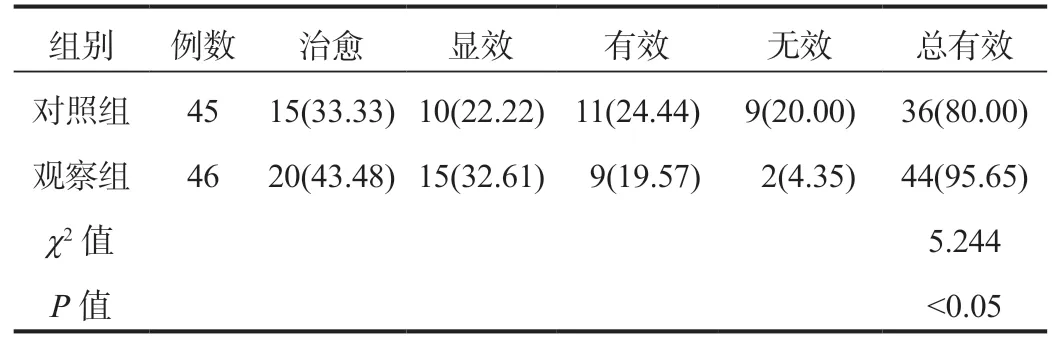

2.1 兩組患者臨床療效比較與對照組比,觀察組患者總有效率更高,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組患者各項評分比較與治療前比,治療后兩組患者Barthel 指數、 FMA 上肢運動功能評分均升高, VAS疼痛評分均降低,且觀察組上述評分變化幅度均更大,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者各項評分比較(分,±s )

表2 兩組患者各項評分比較(分,±s )

注:與治療前比,*P<0.05。VAS:視覺模擬量表;FMA:Fugl-Meyer 運動功能評分法。

?

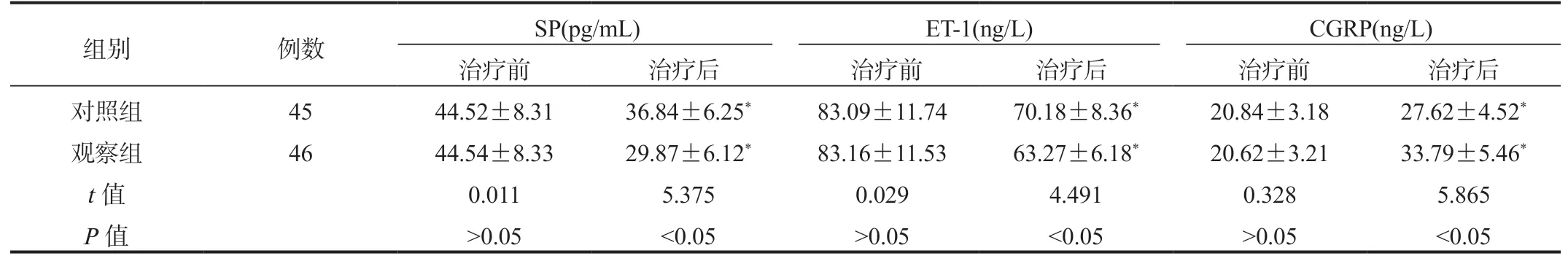

2.3 兩組患者血清學指標比較與治療前比,治療后兩組患者血清SP、 ET-1 水平均降低,血清CGRP 水平均升高,且觀察組上述指標變化幅度均更大,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患者血清學指標比較( ±s)

表3 兩組患者血清學指標比較( ±s)

注:與治療前比,*P<0.05。SP:P 物質;ET-1:內皮素-1;CGRP:降鈣素基因相關肽。

?

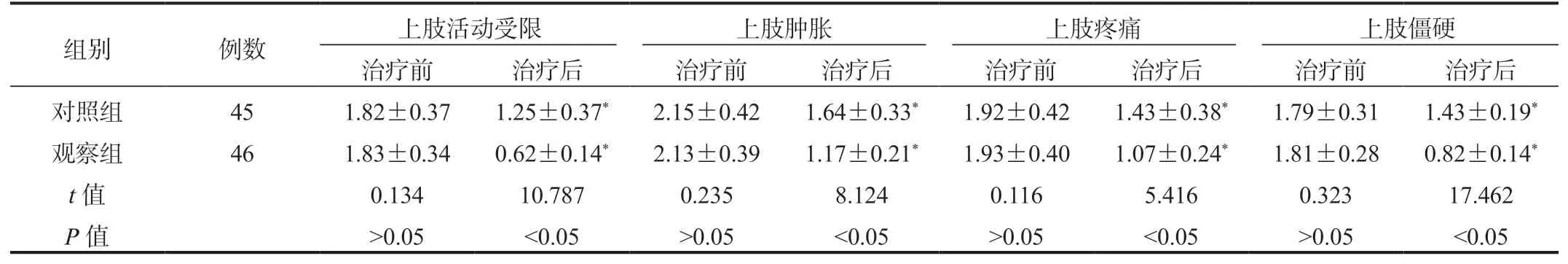

2.4 兩組患者中醫證候積分比較與治療前比,治療后兩組患者各項中醫證候積分均降低,且觀察組均低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表4。

表4 兩組患者中醫證候積分比較(分,±s )

表4 兩組患者中醫證候積分比較(分,±s )

注:與治療前比,*P<0.05。

?

3 討論

對于肩手綜合征的治療,臨床多以對癥處理為原則,以手術、藥物及康復訓練為主,但手術、藥物風險較大,因此臨床以康復訓練較為常見。中醫認為,腦卒中后肩手綜合征標實為痰、風、瘀血、郁熱等互相影響轉化,本虛責之氣血虧虛、肝腎不足,氣血運行不暢,風、痰、瘀血于腕、肩、肘等關節經脈處蘊結,不通則痛。電針法通過針刺及脈沖電流刺激患者神經系統,進而緩解疼痛。但施針后需留針較長時間,且選穴較多,患者依從性不佳。

歧黃針療法所選主穴中,針刺肩前穴可緩解上肢關節痛及臂不能舉,針刺肩髃可有效通經活絡、通利關節,針刺肩髎可調氣血、通經絡,同時融合五刺法,借助歧黃針的較高針體強度完成復合刺法,其針刺過程較電針更易獲得較強的得氣感,手法操作更有效,選穴較少,操作時間較短,患者接受度更高[7]。階段性護理干預有針對性、有側重性地為患者提供護理干預,以適應患者疾病發展,滿足患者需求[8]。本研究中,與對照組比,觀察組患者總有效率、Barthel 指數、FMA 上肢運動功能評分均更高,VAS疼痛評分更低,提示歧黃針聯合階段性護理干預在腦卒中后肩手綜合征Ⅰ期患者中能夠減輕疼痛,促進肢體活動功能恢復。

CGRP 能夠增加血流灌注量,其水平表達與肢體疼痛腫脹程度呈負相關;ET-1 具備收縮血管作用,其水平異常與神經元缺血、缺氧狀態相關 ;SP 可刺激感覺神經纖維痛覺信號傳導,提高缺血、缺氧損傷及神經炎癥反應。電針療法應用電針儀輸出低頻脈沖電流,作用于穴位,能夠促進血液循環,從而緩解疼痛,但若刺激太強患者易產生緊張感,加重疼痛,且電針療法需連接電針設備,操作不當或刺激太強易發生感染,加重炎癥反應。歧黃針療法所用針具直徑略粗,針頭呈卵圓形,進針時能夠快速穿透皮膚,減少進針疼痛感,降低對患者血管、肌肉等組織的損傷,在刺入經筋節點后對軟組織進行張力性擠壓,改善局部血液循環,降低神經炎癥[9]。階段性護理干預可緩解腦卒中后肩手綜合征Ⅰ期患者心理應激,幫助患者恢復日常生活能力[10]。本研究中,與對照組比,觀察組患者血清SP、ET-1 水平及中醫證候積分均更低,血清CGRP 水平更高,提示歧黃針聯合階段性護理干預在腦卒中后肩手綜合征患者中的應用可調節血清學指標,改善臨床癥狀。

綜上,歧黃針聯合階段性護理干預在腦卒中后肩手綜合征Ⅰ期患者中的應用效果顯著,可有效減輕疼痛,促進肢體活動功能恢復,提升患者生活自理能力,并能夠通過調節血清學指標,改善局部血液循環,降低神經炎癥,促使臨床癥狀改善,但本研究樣本較為單一,后續仍需進一步開展臨床研究證實。