互助式養老的健康效果評估及作用路徑分析

豐志培 張樹春 徐金菊 沈珊珊

[摘要]隨著老齡化時代的到來,黨和國家高度重視養老問題,互助式養老成為積極應對人口老齡化的基本方略之一,是滿足人民日益增長的高質量養老需求的重要舉措。文章基于健康生態學理論,采用單因素方差分析和結構方程模型,評估互助式養老的健康效果并探究互助式養老對老年健康的作用路徑。研究表明互助式養老通過社會支持對老年健康狀況產生間接的正向影響,上述研究結論對中國新型養老模式的探索和推進養老服務體系建設具有重要價值。

[關鍵詞]老齡化;互助式養老;健康效果評估;老年社區;養老服務體系

中圖分類號:C913.6;D669.6文獻標志碼:A文章編號:1672-0563(2023)04-0001-08

DOI:10.13773/j.cnki.51-1637/z.2023.04.001

引言

人口老齡化是經濟社會發展的必然產物,也是21世紀以來人類面臨的重大民生問題。據第七次人口普查數據,60歲及以上人口約為2.64億人,占比達18.70%[1]。隨著老齡人口的增加,老齡化導致的問題引起黨和政府高度重視。2018年,李克強總理在政府工作報告中指出:“發展居家養老、社區和互助式養老”;2020年,十九屆五中全會通過《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》文件中提出:“發展普惠型養老服務,完善社區居家養老服務網絡,構建居家社區相協調、醫養康養相結合的養老服務體系,積極發展農村互助幸福院等互助性養老”;2021年8月23日,習近平總書記指出:“要把老有所為同老有所養結合起來,充分發揮年紀較輕的老年人作用”。積極應對人口老齡化上升為國家戰略,互助式養老迎來新的發展機遇。

隨著城鎮化發展,家庭養老的作用弱化,社會養老存在巨大缺口[2],傳統的養老模式難以為繼,互助式養老是我國現有養老服務體系的補充和應對“銀發浪潮”的重要出路之一[3]。學者對互助式養老模式的研究尚處于探索階段,相關研究表明參與互助式養老有利于促進老年健康狀況,但未分析互助式養老促進老年健康的作用路徑。探究互助式養老與老年健康狀況的關系及作用路徑是老齡化時代的重要課題,有助于互助式養老的實踐創新,對探索中國新型養老模式和推進養老服務體系建設具有重要意義。

一、文獻回顧

我國互助理念源遠流長,最早出現在儒家和墨家思想中。在此影響下,歷史上產生了互助組織的雛形,如唐朝的農社、宋代的義莊、清朝的姑婆屋和太監廟等具有血緣性和家族性的宗族互助式養老[4]。新中國成立后,隨著宗族社會的瓦解和生產關系的改變,開始以農村集體為依托的集體互助式養老。改革開放后,由于城鄉一體化和農村空心化的推進,集體互助式養老逐步向社會互助式養老轉變[5]。學術界關于互助式養老的概念有狹義和廣義之分。狹義的互助式養老是指在特定的區域內,整合包括老年人在內的一切養老資源,由低齡或身體狀況好的老人照顧高齡或身體狀況差的老人[6]。廣義上的互助式養老突破了地域的限制,服務的供給主體進一步擴大,不再局限于老年群體,囊括了政府、社會組織和志愿者團體等[7]。

學者們對互助式養老的實踐模式的劃分并不完全相同。李俏等(2018)按照推廣主體的不同,將互助式養老劃分為精英帶動、民間支持和政府主導三種類型[5];劉妮娜(2020)依據互助服務的內容,將其劃分為救助性和普惠性[8];歐旭理等(2017)依據老年社會學理論,將互助式養老歸納為互助幸福院、時間銀行、守門人和合租互助等四種典型模式[9]。隨著互助式養老的發展,“時間銀行”模式的影響力較大,它是指低齡老人或志愿者團隊為高齡老人或不能自理的老年人提供其需要的服務,增加自己的志愿積分,并能在自己需要時換取志愿服務或實物的一種非營利互助式養老模式[10]。

國內外學者研究表明參與互助式養老有利于提升老年群體的健康狀況。Lieberman&Gourash(1979)最早采用傳統心理測量方法對老人進行對比分析并發現參與互助式養老的老人生活滿意度更高,心理狀況更好[11]。隨后,相關專家采用前瞻性研究對患者進行干預實驗,通過分析患者治療和康復期的臨床指標,結果表明互助組患者的心理狀況和行動能力明顯提升[12-13]。

老年健康的影響因素是學者們研究的重點。現有研究表明影響老年人健康的因素主要分為以下方面:一是社會支持。魏強等(2020)分析了社會支持與老年健康狀況呈正相關關系,即老年人的社會支持程度越高,老年健康狀況越好[14]。二是生活方式,健康的行為方式有利于提高老年健康壽命。Engelheart et al.(2018)通過萬人在線調查表明,鍛煉、吸煙、飲酒及睡眠質量等影響健康狀況[15]。三是醫療保障,醫療服務是對健康產生影響的重要因素之一。郭愛妹等(2020)研究發現醫療服務的不可及會增加老年群體的行動障礙和死亡率[16]。四是養老模式對健康的影響。Graham C L et al.(2017)實驗證明互助團體成員的健康和生活質量明顯改善[17];丁繼紅等(2019)將養老模式分為獨居、與家人同居和養老院三種方式,研究結果表明與家人同住顯著提升了老年群體健康狀況[18]。

綜上所述,目前關于互助式養老的文獻研究主要集中于概念及定位、實踐模式、可持續性等方面。現有研究表明參與互助式養老有利于促進老年健康狀況,但未對互助式養老促進老年健康的作用路徑進行分析,研究對象一般選取社區內的老年互助群體,未涉及老年互助社區。基于此,本文以黃山互助公社這一典型的老年互助社區為例,將老年群體進行分組對比,探究互助式養老對老年群體健康狀況的實踐效果,解析互助式養老對老年健康狀況的作用路徑,提出優化互助式養老群體健康狀況的對策建議。

二、研究設計

(一)數據來源

黃山互助公社地處黃山北麓,毗鄰長壽之鄉溝村,森林覆蓋率達90%以上,空氣負氧離子含量高達2.5萬個/立方厘米,適宜老年人養生養老。黃山互助公社作為國內首家互助式養老示范基地,2017年被政府推薦列入民政部和財政部國家養老創新試點,該公社具有典型性和代表性。基于此,本研究在黃山互助公社隨機選取60歲及以上的老人進行面訪調查,剔除不完整問卷21份,得到有效問卷200份,問卷有效率為90.5%。

調查工具包括:①老年人一般情況調查表,包括性別、年齡、婚姻狀況、原職業、年收入等基本信息;②自測健康評定量表采用健康調查簡表SF-12,該量表包含軀體健康和心理健康兩方面[19],該量表Cronbachs alpha為0.912;③健康影響因素包括社會支持狀況、行為方式、醫療保障、互助式養老服務四個因素。社會支持采用肖水源編制的社會支持評定量表,該量表包含主觀支持、客觀支持和對支持的利用度三個方面[20],該量表Cronbachs alpha為0.724。

采用Excel軟件進行數據錄入,使用SPSS25.0軟件對老年人的個人基本狀況、健康狀況、社會支持狀況和生活滿意度等進行描述性統計和單因素分析,其中定量資料用x±s表示,單因素分析采用x2檢驗;使用AMOS24.0軟件設定結構方程模型探究各因素的作用方式并對模型進行擬合、評價、修正。

(二)變量選取

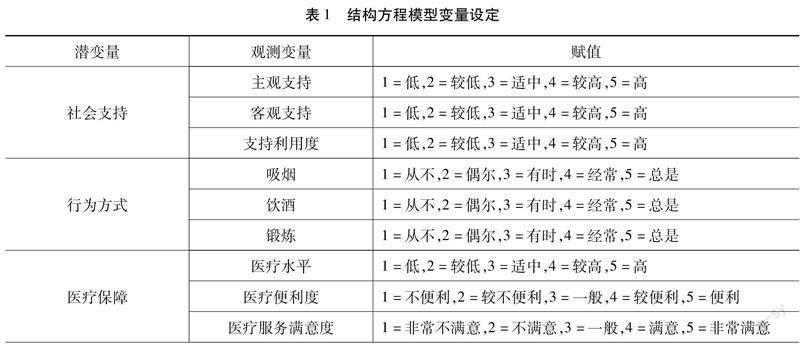

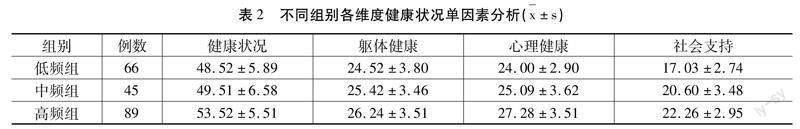

根據研究內容和相關文獻梳理,構建初始模型,設置模型參數。模型設置的外生潛變量為社會支持、行為方式、醫療保障和互助式養老因素,其中社會支持因素包括主觀支持、客觀支持、支持利用度;行為方式包括吸煙、飲酒、鍛煉;醫療保障包括醫療保險、醫療水平、醫療服務滿意度。模型設置的內生潛變量為老年人的健康狀況,包括軀體健康、心理健康,各潛變量的指標及賦值情況見表1。

三、實證結果及分析

(一)互助式養老的健康效果評估

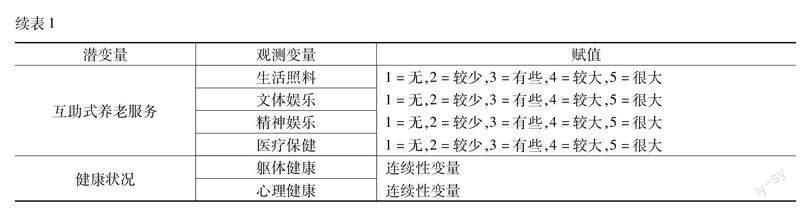

根據問題項“您參與互助式養老活動的頻率”將黃山互助公社的老年人分為低頻組、中頻組和高頻組三組,采用單因素方差分析探究參與互助式養老引起老年群體的健康效果的差異,具體采用軀體健康、心理健康、社會支持三項指標。本次研究結果顯示,黃山互助公社老年群體健康狀況的整體得分為(50.97±6.30)分,其中軀體健康得分為25.26±3.68分,心理健康得分為(25.71±3.27)分,總體而言健康狀況較好。經過單因素分析發現:不同組別老年人在健康狀況、社會支持和生活滿意度上均存在統計學差異(P<0.01),高頻組健康狀況和社會支持的得分均優于中頻組和低頻組的得分,即隨著老年人參與互助活動頻率的增加,軀體健康、心理健康、社會支持的得分呈遞增趨勢(見表2)。結果表明老年群體參與互助式養老有利于身心健康。

(二)互助式養老的健康影響因素分析

本研究基于健康生態學模型,探析互助式養老與老年健康之間的作用路徑。健康生態學模型將健康影響因素分為個體生物學因素、行為方式因素、人際關系網絡因素、工作、生活條件因素及宏觀政策因素[12]。由于調研對象是老年互助社區,樣本具有地域性且年齡較為趨近,本研究暫不納入遠端的宏觀政策因素和年齡等微觀個人因素,主要分析與老年健康狀況關聯較大的中觀因素:行為方式、人際網絡和生活條件,將老年人健康影響因素分為行為方式、社會支持、醫療保健和互助式養老四種類型,并以上述因素作為外在潛變量,以老年健康狀況為內在潛變量,構建結構方程模型。

結構方程模型一般采用x2/df、GFI、AGFI、RMSEA等作為模型擬合優度的測量指標,對初始模型進行擬合與修正確定最佳模型,修正后的模型x2/df為1.289,GFI、AGFI、NFI、CFI均大于0.9,RMSEA為0.038,適配值皆符合要求,模型基本擬合。

結構方程模型的各變量路徑系數如表3所示,從潛變量的擬合結果來看,社會支持在1%的顯著性水平上對老年健康狀況產生直接正向影響,其標準化直接效應值為0.536,即老年人的社會支持狀況每增加1單位,老年健康狀況增加0.536。行為方式對老年健康狀況的標準化系數路徑不顯著,可能是由于樣本對象來自同一個社區,行為方式的取值具有穩定性和一致性導致其對老年健康狀況影響的差異性在模型中不顯著。醫療保障因素在5%的顯著性水平上對健康狀況產生直接正向影響,直接效應值為0.118,即醫療保障因素每增加1單位,老年人健康狀況增加0.118。互助式養老對老年健康狀況的標準化路徑系數不顯著,說明互助式養老對老年健康狀況不存在顯著的直接影響,但如圖1所示,互助式養老在10%的顯著性水平上對社會支持具有正向影響,因此互助式養老通過社會支持對老年健康狀況產生間接效應,標準化路徑系數表明,互助式養老因素每增加1單位,老年人健康狀況間接提升0.096。

四、結論與建議

(一)結論

第七次人口普查數據顯示中國平均家庭戶的人口降為2.62人,家庭規模的縮小及傳統孝文化觀念的減弱導致家庭養老功能日漸式微;社會養老的供給不足且老年人具有鄉土情懷,機構養老并不是老年人的首要選擇;而互助式養老是一種通過活化老年資源,引導老年人參與社會互動的中國特色養老模式。研究發現參與互助式養老有利于提升老年群體健康狀況,因此,社會各界應積極參與互助式養老的探索。

(二)政策建議

1.探索形成互助式養老新模式

政府相關部門應完善互助式養老發展的要素支撐。在宏觀上給予互助式養老充分的政策扶持和社會認可,將互助式養老與醫養結合、社區居家養老模式并重,鼓勵多種模式融合發展。推進互助式養老的國家試點工作。以老年社區為載體,在全國打造一批環境宜居、鄰里友愛、健康保障、互助系統健全、互助設備豐富的互助式養老示范點,在示范的基礎上推廣形成一批以互助為核心的“政府支持、社會援助、社區主辦、群眾參與”的互助式養老社區。通過示范點的引領、養老社區的帶動,點面結合形成互助式養老新模式。

2.完善互助式養老服務體系

實現互助式養老的可持續發展不僅依靠政府支持,社區也要注重互助養老服務體系的提升。社區應整合現有資源,利用政府和社會提供的各類資源,強化社區與外部資源的鏈接并開發社區內部資源,完善互助式養老服務體系。

在服務內容上,創建“日常生活互助、科教文衛互助、健康管理互助、心理慰藉互助及志愿者服務互助”互助式養老系統。社區在硬件層面,修建圖書室、心靈充電站等老年群體互助文體中心;完善社區的互助式養老服務配套設施,如:配備健康小屋,在家庭和公共場所安裝緊急呼叫按鈕,推進公共環境無障礙和適老化改造。在軟件層面,根據老年群體興趣愛好組建協會并明確協會的組織結構、管理規范。協會既能增強彼此的信任感,激發老年人的互助熱情,也使無序化的老年資源變得整體有序,拓寬老年人社會支持網絡,促進身心健康。

在服務方式上,構建“區塊鏈+時間銀行”等大數據互助式養老模式。依托大數據技術實現互助服務的需求方與供給方的精準對接,為避免老人出現“數字鴻溝”,打造線上線下互聯互動的“O2O”互助新模式,實現養老資源的高效整合與管理,推動互助式養老的實踐創新。

3.構建互助特色的PDCA循環健康管理模式

醫療作為影響健康狀況的關鍵因素之一,提升醫療保障水平可以改善老年健康狀況。在互助式養老體系中,可構建以互助為核心,健康預警監測為重點,社區健康管理為基礎,外部醫療資源共享為依托的內外聯動的互助式PDCA循環健康管理模式[21]。在計劃(Plan)階段,社區醫師為老年群體建立健康檔案、評估個體存在的危險因素、制定干預計劃;在執行(Do)階段,社區醫師針對老年個體開展個性化的膳食運動管理、慢病診治、康復訓練,對老年群體進行文體活動、旅游養生指導、健康教育,對互助團隊志愿者和護理人員進行預防保健、急救知識的培訓,以便更好服務老年群體;在檢查(Check)階段,利用大數據技術在老年人就醫、體檢、隨訪環節進行智能跟蹤監測,并實時傳遞數據至健康管理平臺,便于老年群體、家庭醫生和醫院掌握老年人健康狀況;在效果評價(Act)階段,評估老年個體健康狀況是否改善,在此循環未解決的健康風險因素轉入下一循環。

4.構筑“家庭—社區—社會”互助式養老共同體

互助式養老的發展需要營造尊老敬老的社會氛圍,構建友愛互助的人際關系,增進正式與非正式的社會支持,打造“家庭—社區—社會”三位一體的互助式養老共同體。

首先,以家庭建設為基點,弘揚孝親敬老的傳統美德。家庭是老年人社會支持的最小單元,應強化家庭的非正式照顧能力[22]。其次,以社區為載體,弘揚鄰里互助的風尚。加強宣傳教育,激發利人助人的公共精神,增強老年人對互助式養老的認同感與信任感。在互助社區、養老社區或養老院等特定區域內,老年人均可發揮互助精神,為他人提供日常照料和情感關懷,建立友好型老年社區。最后,社會營造敬老、養老和助老的社會風尚。老年人根據自身情況,參與文明實踐、公益慈善、志愿服務、科教文衛等互助式養老活動,提升老年人的社會參與感,實現自我價值和社會價值的統一,引導全民參與為老服務,構筑“家庭—社區—社會”互助式養老共同體,推進養老服務體系的建設。

參考文獻

[1] 國家統計局. 第七次全國人口普查主要數據情況[EB/OL].(2021-09-16)[2022-02-27].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html.

[2] 萬穎杰.村莊本位視角下農村互助式養老的發展困境與應對策略[J].中州學刊,2021(6):86-91.

[3] 鐘仁耀,王建云,張繼元.我國農村互助式養老的制度化演進及完善[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2020(1):22-31.

[4] 張云英,張紫薇.農村互助式養老模式的歷史嬗變與現實審思[J].湘潭大學學報(哲學社會科學版),2017(4):34-38.

[5] 李俏,劉亞琪.農村互助式養老的歷史演進、實踐模式與發展走向[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2018(5):72-78.

[6] 金華寶.農村社區互助式養老的發展瓶頸與完善路徑[J].探索,2014(6):155-161.

[7] 戴建兵,高焰.我國農村互助養老的研究進展和趨勢——基于Citespace的可視化計量分析[J].社會保障研究,2021(6):92-101.

[8] 劉妮娜.中國農村互助型社會養老的定位、模式與進路[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2020(3):133-141.

[9] 歐旭理,胡文根.中國互助式養老典型模式及創新探討[J].求索,2017(11):124-130.

[10]? 安雅夢,邸騰森,王妍妍,等.積極老齡化背景下時間銀行互助式養老研究現狀[J].護理學雜志,2021(11):94-98.

[11] Lieberman M A, Gourash N. Evaluating the effects of change groups on the elderly[J].International Journal of Group Psychotherapy, 1979,29(3): 283-304.

[12] Orsi J A, Malinowski F R L, Kagan S, et al. Evaluation of Ongoing Participation of People with Schizophrenia in a Mutual Support Group as a Complementary Intervention to Outpatient Psychiatric Treatment[J]. Psychiatric Quarterly, 2021, 92(3): 1283-1296.

[13] Kofahl C. GemeinschaftlicheSelbsthilfe und Gesundheitskompetenz[C]//Public Health Forum. De Gruyter, 2017, 25(1): 38-41.

[14] 魏強,蘇寒云,呂靜,等.家庭規模、社會支持、健康狀況對農村老年女性主觀幸福感的影響研究[J].西北人口,2020(5):106-115.

[15] Engelheart S, Brummer R. Assessment of nutritional status in the elderly: a proposed function-driven model[J]. Food & nutrition research, 2018, 17(4):62-65.

[16] 郭愛妹,顧大男.健康不平等視角下醫療服務可及性對老年健康的影響——基于CLHLS數據的實證分析[J].人口與發展, 2020(2):60-69.

[17] Graham C L, Scharlach A E, Stark B. Impact of the village model: Results of a national survey[J]. Journal of gerontological social work, 2017, 60(5): 335-354.

[18] 丁繼紅,王一凡,劉曉敏.養老模式對老年人主客觀健康的影響[J].人口與發展,2019(5):50-65.

[19] 董莉娟,劉娜,孫鵬鵬,等.應用SF-12量表評價農村老年人生存質量[J].中國老年學雜志,2016(7):1724-1727.

[20] 肖水源.《社會支持評定量表》的理論基礎與研究應用[J].臨床精神醫學雜志,1994(2):98-100.

[21] 豐志培,李俊平,徐金菊.江淮同心圓.互助激發銀齡活力,校企共促健康養老[EB/OL].(2022-02-25)[2022-2-27].https://zxrtxy.ahnews.com.cn/cms/H5/News.html.

[22] 江光輝,王穎,胡浩.代際支持視角下成年子女外出與農村留守父母健康關系再審視[J].人口與經濟,2021(6):108-125.

[責任編輯:李仲先]

Effect Evaluation and Action Path Analysis of Old-age Care Based on Reciprocal Support —A Case Study of Reciprocal Commune in Huangshan

FENG Zhipei,ZHANG Shuchun,XU Jinju, SHEN Shanshan

Abstract: With the advent of population aging, the Party and the state attached great importance to old-age care.Old-age care based on reciprocal support has become one of the basic strategies for active disposal of population aging and an important measure to meet the peoples growing demand for high-quality old-age care. Based on the theory of health ecology, this paper uses one-way ANOVA and structural equation model in evaluating its effect as well as exploresits action path regarding health of the aged . The research shows that old-age care based on reciprocal support has an indirect positive impact on the health status of the elderly through social support. Therefore, the above research conclusions are of great value for the exploration of novel old-age care model and promoting the construction of old-age care service system.

Keywords: aging;old-age care based on reciprocal support; effect evaluation of health; elderly communities; old-age care service system

收稿日期:2022-11-23

基金項目:黃山互助公社互助式養老效果評估與健康管理體系優化研究;安徽省社會科學創新發展研究課題“老齡化背景下互助式養老健康管理研究”(2021CX092);安徽省哲學社會科學規劃項目“基于傳承創新的安徽中藥產業鏈現代化路徑研究”(AHSKY2021D143)。

作者簡介:

豐志培(1978—),男,安徽霍山人,教授、博士、博士研究生導師,研究方向:中醫藥健康管理;張樹春(1997—),女,安徽桐城人,碩士研究生,研究方向:中醫藥健康管理;徐金菊(1981—),女,安徽合肥人,副教授,研究方向:中醫藥健康管理;沈珊珊(1985—),女,安徽淮南人,碩士研究生,研究方向:養老健康管理。