嵌入性視角下城市社區醫養結合養老服務模式構建

馮杰 程孟凡

[摘要]城市社區醫養結合養老服務模式作為醫養結合養老服務模式建設目標實現的最后一公里,對于滿足城市老人多元化的養老和醫療服務需求具有特殊意義。然而通過分析北京、上海、青島等城市社區醫養結合養老模式運行,發現其運作推廣過程中受到政策制度、資金來源、認知觀念和服務質量等方面的制約。究其根本在于缺少頂層設計、資金來源渠道單一、專業人才匱乏和政府宣傳不足。因此,結合嵌入性理論,探討從制度嵌入完善頂層設計、結構嵌入完成信息共享、關系嵌入營造信賴、認知嵌入樹立觀念等四個維度來構建城市社區醫養結合養老服務模式。

[關鍵詞]嵌入性;城市社區;醫養結合;養老觀念;養老服務

中圖分類號:R197.1;D669.6??? 文獻標志碼:A??? 文章編號:1672-0563(2023)02-0001-10

DOI:10.13773/j.cnki.51-1637/z.2023.02.001

一、引言

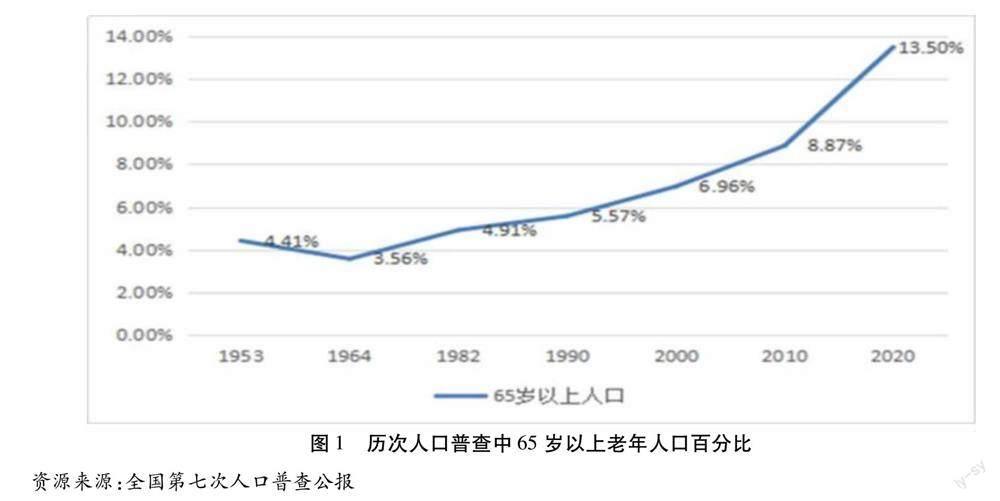

根據第7次全國人口普查數據可知,截至2020年底,我國65歲以上人口數量已達1.91億人,占全國總人口的比例為13.5%,老齡化態勢更加嚴峻(見圖1)。隨著計劃生育的推進和家庭觀念的轉變,多數城市家庭呈現“422”或“421”①模式。加之城市生活壓力的加劇,多數青年人沒有太多精力和時間來陪伴和照顧老人,如何解決城市老人的養老和醫療服務需求就成為一個社會難題。老年人在到達一定年紀后,身體素質和恢復能力相應減弱,其患慢性病的概率也隨之增加[1]。一旦老人患病,往往會在醫院、家庭、護養院等地輾轉,既浪費了大量時間,也浪費了人力和醫療資源。而城市社區醫養結合養老服務模式作為一種能夠有效滿足城市老人養老和服務需求的重要方式,則得到了政府和學界的高度重視。

早在2011年,國務院頒布《中國老齡事業發展“十二五”規劃》[2],強調“加大財政投入和社會籌資力度,推進供養型、護養型、醫護型養老機構建設”,意味著國家開始重視醫養結合服務發展。2016年,國家衛生計生委聯合民政部發布了關于確定第一、二批國家級醫養結合試點單位的通知,醫養結合開始在國內全面推廣試點。2019年,國務院頒布《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》[3],指出“健全以居家為基礎、社區為依托,機構充分發展,醫養相結合的多層次養老服務體系”。2022年,國家衛生健康委、民政部等九部門聯合印發《關于開展社區醫養結合能力提升行動的通知》[4]要求:“依托符合條件的醫療衛生、養老等社區服務機構,有效利用現有資源,提升居家社區醫養結合服務能力,推動基層醫療衛生和養老服務有機銜接,切實滿足轄區內老年人健康和養老服務需求。”上述政策均為城市社區醫養結合的發展提供方向指引。

城市社區醫養結合以社區為載體,整合社區日間照料中心和基層衛生組織的養老、醫療資源,為社區中的老人們提供生活照料、康復護理、精神慰藉等整合式服務[5]。它不單是一項單純具有市場化性質的服務活動,還包含著社會公共服務職能,其所在地的社會關系和各組織間的關系網絡都對其順利開展具有重要影響,同時它也是社會養老服務體系建設中極為重要的內容[6]。在現有的社會和政策背景下,城市社區醫養結合在國內多地開展試點,但實踐中仍存在著“權責模糊”[7]“認知差距”[8]等困境。究其根本在于受到外部非經濟性的政策環境、認知思維、資源狀況等因素的影響,本文將依據國內現有城市社區醫養結合的實踐模式,結合嵌入性理論,嘗試構建一種嵌入性視角下的城市社區醫養結合養老服務模式。

二、城市社區醫養結合養老服務模式的發展現狀及困境

(一)城市社區醫養結合養老服務模式建設現狀

城市社區醫養結合養老服務模式作為城市醫養結合養老服務“最后一公里”的實現模式,在老人們熟悉的社區環境中為他們提供養老和醫療服務,滿足他們多樣化、多層次的養老服務需求,受到了各地政府的廣泛重視,并在實踐過程中形成了本地特有的模式。就目前而言,影響力較大的城市主要是由國家推動實施的試點城市,如上海市、北京市、青島市等。

1.上海市“1+1+1”簽約模式

上海市是我國老齡化程度最嚴重的城市,截至2020年底,上海65歲及以上老年人口已達382.44萬人,占全市總人口的25.9%。對于如此龐大的老年群體,機構養老只能滿足部分老人的需求,多數老人的選擇仍是社區居家養老。據學者統計,上海市的城市老人們對于醫養結合需求較大[9],可見發展城市社區醫養結合迫在眉睫。

上海市從2011年開展家庭醫生制度試點,隨著2015年的社區衛生服務改革,創立了“1+1+1”醫療機構組合簽約模式(即居民可以自愿選擇一名社區衛生中心家庭醫生、一家區級醫院和一家市級醫院簽約),優先滿足60歲及其以上老年人的簽約需求[10]。在該模式中,相關部門每年會針對家庭醫生開展崗位能力培訓,定期選派家庭醫生骨干和團隊進修,提升其理論知識水平。此外,對于家庭醫生轉診建立綠色通道,并定期派專家學者到社區衛生服務中心,通過聯合門診、帶教示范的方式提高社區家庭醫生的能力。

2.北京市“互聯網+醫療+居家養老”驛站模式

北京市民政局頒布的《社區養老服務驛站設施設計和服務標準(試行)》[11]指出:“城市地區驛站的設置要考慮該地區的人口密度、老年人口分布情況、服務需求等,原則上滿足‘一刻鐘服務圈范圍,服務半徑不超過1000米。”養老驛站用房分為生活、醫療保健、公共活動和服務用房四類,醫療保健房中若設置有醫務室,須按照國家相關規定,根據醫務室的面積配備相應的執業醫師和注冊護士。

潘家園第二社區衛生服務中心籌建了“互聯網+醫療+居家養老”的養老驛站模式[12]。該驛站除了滿足日間照料、精神慰藉、文化娛樂等功能之外,突出了中醫養生、醫養結合的特點。在該養老驛站中,設置有中藥泡洗室、中醫按摩保健室和康復指導室,會有專門的醫生為老人們服務,且社區衛生中心的醫生會不定時地來驛站進行義診。此外,該驛站還借助遠程實時醫療服務平臺“叮咚健康”,為簽約患者提供“一對一”健康管理、用藥指導、健康咨詢等服務,從而實現“互聯網+醫療+居家養老”的醫養結合模式。

3.青島市“全人全責”長期護理保險制度

截至2019年底,青島市60歲及其以上人口共186.8萬人,占全市人口總數的22.5%,其中失能半失能老人約30萬人左右,重度失能老人有7萬多人[13]。這部分群體身體衰老和疾病共存,醫療和照護共需,為實現他們的社會化照料,2018年青島市人民政府印發《關于青島市長期護理保險暫行辦法的通知》[14]指出:“建立全人全責護理服務模式,依據失能老人的多樣化需求,為失智失能老人提供及時、連續、整合式的照護服務。”

“全人”是指基于人的需求,將失智失能老人在生活照料、醫療護理、精神慰藉等方面的服務進行統籌規劃,確保老人們得到的服務是整合的,而不是相互割裂的,以實現服務的人性化。“全責”是針對護理服務機構的新要求,即由同一家護理照護機構統籌安排和合理配置醫療、養老、家政方面的資源,確保參保老人們獲得的服務及時、連續、優質、責任清晰。

(二)目前城市社區醫養結合養老服務模式的發展困境

目前來看,城市社區醫養結合養老服務模式在各地試點推廣中,結合本地實際情況形成不同模式,取得了較好成效,但在政策制度、籌資渠道、認知觀念和服務質量方面的問題成了制約城市社區醫養結合養老服務模式發展的障礙。

1.制度困境:管理主體不明確,政出多門

社區醫養結合服務主要由基層社區衛生組織和養老組織提供相應的醫療、養老服務,而基層衛生組織和養老組織又屬于不同的服務領域。此外,醫療服務由衛健委負責,養老服務由民政部分負責,不可避免造成管理混亂和責任不明[15]。由于社區醫養的管理牽扯多個部門,往往會出現“多人管”和“無人管”的現象,在問題出現后,各部門之間還會相互推諉責任,不僅不利于各項政策的落實,還會造成管理成本上升和各項資源的浪費。以上海市為例,醫養結合牽涉的各部門之間職權交叉、權責模糊,在牽扯部門利益時互不相讓,而在承擔監管責任時又相互推諉;加之,各部門之間難以協調配合,經常使部分項目審批陷入困境,甚至停滯[7]。

2.資金困境:籌資渠道匱乏,養老服務質量降低

社區醫養結合養老服務是否能順利開展取決于資金投入是否充裕,目前我國醫養結合服務的資金投入多數來源于政府財政支持。而政府提供的財政補貼,對于社區醫養結合養老服務用于場所建設、人才引進、平臺建設所需的資金來說無異于杯水車薪,難以形成連續的保障性機制。此外,資金的短缺不利于養老和醫療信息資源共享平臺的建設,養老和醫療分屬于兩個不同機構,若他們之間不能實現信息互通有無,將會大大降低醫養結合養老服務的質量。以北京市社區養老驛站為例,多數養老服務驛站是在依靠服務流量、托養流量補貼和政府無償提供設施的基礎上才有盈利,加之服務半徑、資金、場所和人力成本等因素的限制,不能有效滿足社區老人的養老服務需求[16]。

3.服務困境:專業人才不足,老人滿意度和信賴度較低

社區醫養結合的工作人員水平決定了醫養結合養老服務的質量和層次,也決定了社區老人對其的滿意度和信賴度。目前,在社區醫養結合養老服務中心里,存在儀器設備老舊、資金不充裕、工作壓力大、晉升機會少等因素,導致年輕優秀人才不愿前往,且招募后長期留任困難的情況[17]。加之,由于社區護理工作薪酬、社會地位和勞動強度的影響,大部分從事護理工作的人員都是年紀較大、文化水平較低的社會人員,他們并未接受過正規的護理知識體系教育,也未取得相關護理資格證,只能完成一些日常的生活照料、衛生打掃等服務,進而降低了醫養結合養老服務的質量。以上海市為例,據近五年的統計年鑒可知,社區衛生技術人員在不斷增加(見表1),基層社區醫護比例快達到1:1,但距離衛健委規定的醫護比例1:2還存在一定的差距。此種數量結構下,對于滿足社區老人們的醫養結合需求將力不從心,從而降低社區醫養結合養老服務的質量,以及老人們對于社區醫養結合的滿意度和信賴度,將不利于整個社區醫養結合養老服務的順利開展。

4.認知困境:固有傳統觀念影響較深,轉變困難

根據中國綜合社會調查CGSS(2017)收集到的12582份問卷中,6143人認為主要由子女負責,4008人認為該由政府、子女、老人均攤,1567人認為主要由政府負責,787人認為由老人自己負責,73人表示不清楚,4人拒絕回答(見表2)。由上述數據可知,受我國傳統觀念和固有認知的影響,80%左右的人們偏好于家庭養老,由子女陪伴在身邊。但隨著我國逐步邁入深度老齡化社會,養老已不僅是每個家庭的責任,更是我國社會發展必須面對的一個社會問題。加之,計劃生育政策的影響和家庭結構的小型化,家庭養老的逐漸減弱,機構養老的供需困境,社會化養老必定是我國未來發展的重要方向。城市社區醫養結合養老作為社會化養老的一種重要方式,在開展時亟須大力宣傳,改變人們的傳統觀念,才能保證該項政策的可持續發展。

(三)現有社區醫養結合養老服務模式的發展困境歸因

根據城市社區醫養結合養老服務模式發展中存在的障礙,結合他們各地實踐的具體情況,筆者認為上述問題存在的主要原因由以下幾個方面構成。

1.缺少完善的頂層設計

城市社區醫養結合作為一項政府應對老齡化社會的長期公共服務戰略,目前還處于起步階段,相關方面的法律法規尚未形成。目前,各地社區醫養結合的發展都是以地方性的規章、制度為準繩,相對于法律而言,具體執行力較差。各部門在制定部門規章時,大部分都是從自身角度考慮,缺乏全局性的思考,就會導致各部門出臺的規章規定存在相互矛盾的情況,使社區醫養結合的具體執行效率大大降低。此外,醫養結合服務在國家層面尚未設置專屬管理機構,由于醫養結合服務供給涉及多個政府部門,往往容易陷入“九龍治水,而水不治”的困境。

2.資金來源渠道單一,醫養相對分割

城市社區醫養結合作為一項準公共物品,其供給主體雖是政府和社會共同參與,但多數仍是政府發揮主導作用。其籌資渠道也比較單一,主要是通過政府的撥款、福利彩票的收入和社會的捐贈等。但是在社會捐贈方面,相關資金的具體流向和公開程度不夠透明,從而降低了社會的積極性。導致社區醫養結合發展主要資金來源仍是政府,渠道比較單一。此外,在社區醫養結合關系網絡中,醫療組織和養老組織屬于兩個相對獨立的個體,兩者之間并未建立信息共享機制,導致老人的基本信息不能在兩者之間互通有無,降低了社區醫養結合服務的效率。

3.缺乏完善的人才培養體系

目前,高等院校中對于全科醫生和社區護理專業的培養建設不夠重視,多數高校并未將其作為一個醫學學科進行建設,而是把他們當做臨床醫學、老年學、護理學中的一個就業方向進行培養,從而不能有效滿足社區醫養結合方面的人才招錄。此外,由于各高校尚未將全科醫生、社區護理當作一個學科進行建設,也就導致兩個專業方面的課程設置和教學體系缺乏統一規范,以致相關方面人才的培養不夠全面。其次,由于基層衛生中心的工作量大,薪酬較低,晉升空間有限等,限制了全科醫生在基層社區的就職意愿,從而導致基層社區全科醫生缺口越來越大。最后,護理人員的社會從業地位不高,工作量大,多數老人身患各種疾病,生命危險隨時可能存在,護理人員的心理、精神壓力較大,使多數就業人員望而卻步。

4.政府宣傳不足

老人及其家屬是社區醫養結合養老服務的直接受眾,他們選擇該模式的前提是了解和熟悉該模式。但在社區醫養結合養老服務的具體執行過程中,作為目標受眾的老人及其家屬處于整個政策執行的末端,他們的真實需求往往被忽略[18],只能被動地接受政府所實施的社區醫養結合養老服務,對社區醫養結合養老服務的具體職能和服務內容了解甚少。此外,在信息化時代,多數關于醫養結合的宣傳也是通過政府網站、相關機構視頻平臺等開展,而多數老年人不會使用智能手機、電腦和上網沖浪,就直接造成他們對此方面的信息接收有限。加之,政府部門較少地深入社區中開展社區醫養結合養老服務的宣傳,導致老年人對于此種信息的接收程度較低,多數老人都不了解何為社區醫養結合。

三、嵌入性視角下社區醫養結合養老模式的構建

(一)嵌入性城市社區醫養結合養老服務模式構建的文獻研究

嵌入性理論自1944年被Polanyi在《大轉型:我們時代的政治和經濟起源》一書首次提出后,經幾代學者的不懈努力,已形成較完善的理論體系,并被廣泛地運用于組織變遷、社會發展等諸多領域[19]。

1.嵌入性及其理論淵源

Polanyi在《大轉型》書中首次將“嵌入性”概念運用于經濟理論分析中[20],并認為“人類經濟嵌入并糾纏于經濟和非經濟的制度中,將政治、經濟等社會關系包含在內非常重要”。經過多年發展,Granovetter對“嵌入性”概念進行了重塑,強調了社會關系對于經濟行為的影響。Granovetter認為人們之間的經濟活動行為本質上是人際活動,而經濟活動的產生也是建設在人際信任的基礎上[21]。Granovetter的研究側重于反映人們的經濟行為與社會關系網絡間的多邊聯系,即人們的經濟活動與社會規范、社會風俗、社會觀念等元素之間的關聯。Barber在Granovetter研究的基礎上進一步分析,發現重塑的嵌入性理論對于社會學和經濟學領域的研究具有重要意義[22]。

嵌入性理論經過國內外學者們的研究發展,已經不再單純地把它視作一種理論概念,而是開始把它當作一種方法論加以運用。學者們根據自身的研究領域,結合嵌入性理論,將其劃分為不同的分析框架。Granovetter基于社會網絡分析視角,認為組織在經濟活動中是作為一個開放性的網絡,與社會關系中的其他主體產生聯系,最終形成一種嵌入式的社會網絡格局[21]。在此基礎上,他將嵌入性理論劃分為結構性嵌入和關系性嵌入兩種。Zukin和Dimaggio將嵌入性理論運用于分析組織績效,發現組織在社會網絡中所處的位置和網絡中其他主體的關系決定了他是否能抓住發展的機遇[23]。在分析組織績效時,他將嵌入性理論分為結構嵌入、認知嵌入、文化嵌入和政治嵌入四個維度分析。Hagedoorn認為組織的經濟行為與其外部環境中的政治制度、社會環境和社會網絡存在著緊密關系,且組織間的合作關系也會對組織的經濟行為產生影響[24]。因此,將嵌入性理論從宏中微觀劃分為環境嵌入性、組織嵌入性和雙邊嵌入性三個層次(見表3)。

2.關于嵌入式醫養結合養老服務模式的研究

醫養結合養老服務模式作為一種養老和醫療服務資源的整合照料,其本質上是對兩種資源優化配置重組,也是對養老服務管理體制的創新再設計[18]。嵌入性理論認為,組織的任何經濟活動都處于一個社會關系網絡之中,并與社會網絡中的其他主體行為存在著相互促進、制約和引導的作用。在此基礎上,國內諸多學者借鑒嵌入性理論對醫養結合養老服務模式展開研究。

劉清發等結合嵌入性理論,將國內醫養結合養老創新模式劃分為醫養結合契約、網絡和科層組織模式三種[25]。楊嘉瑩認為衛生組織和居家養老服務是兩個相互獨立的個體,在衛生組織結構性嵌入居家養老服務體系時,兩者間的制度、文化、規范等要素緊密結合在一起,從而形成了一種復雜的關系網絡[26]。魏慶豪等將山東省的“嵌入式”醫養結合養老模式分為整體嵌入式、協議嵌入式和設備嵌入式三種,剖析了現有問題和歸因,并給予了優化路徑[27]。翁立姍等認為社區嵌入式居家醫養結合能夠克服家庭、機構和社區養老模式的局限性,并將3種模式有效銜接形成一種服務閉環,在未來成為我國主要的養老模式[28]。

基于上述國內學者的研究,筆者認為在養老和醫療的整合發生在社區的社會關系網絡之中,他們受到外部政策環境、社區資源整合能力、個人認知方面的影響。基于此,筆者將從制度、結構、關系、認知四個維度來優化現有城市社區醫養結合養老模式的問題,構建嵌入性視角下的城市社區醫養結合養老服務模式。

(二)嵌入性視角下城市社區醫養結合的養老服務模式構建

在嵌入性視角下,結合現有的城市社區醫養結合養老服務模式發展中存在的問題及成因,本文將從制度嵌入完善頂層設計、結構嵌入完成信息共享、關系嵌入營造信賴、認知嵌入樹立觀念四個方面入手,構建嵌入性視角下的城市社區醫養結合養老服務模式。

1.制度嵌入:完善頂層設計,規劃管理體制

在醫療機構嵌入社區養老服務過程當中,政府在其中發揮協調、管理、監督等作用。因此,嵌入式城市社區醫養結合養老服務的建設成效取決于政府的主導作用。第一,完善嵌入式城市社區醫養結合服務模式的政策體系。各級政府應結合本地的具體情況,出臺嵌入式城市社區醫養結合服務的相關政策和激勵機制,放寬社區養老機構的準入機制,簡化行政審批流程,提供稅收優惠服務,放寬醫保定點范圍,有效發揮好政府的扶持作用。第二,設立專門的行政機構。政府可效仿國外“衛生福利部”的設置,從中央到省、市、縣幾級設立一個專門負責管理醫養方面相關事務的行政機構。在此基礎上,政府出臺關于醫養結合服務方面的規劃、建議、政策等,就由該機構的相關機構人員具體開展執行,就不會出現多部門共同管理、權責交叉的現象,還相應地節約了政府資源。

2.結構嵌入:拓展資金來源渠道,構建信息共享服務平臺

社區醫養結合的健康發展需要充足的資金支持,因此需要構建多元化的籌資渠道,充分調動市場力量參與其中。首先,各級政府可以從當地財政中抽出一筆錢,專門設立社區醫養結合服務發展基金,專項專用;再引導調動社會中的非營利性組織參與其中,增添社區醫養結合發展基金的厚度;還有大力推廣長期護理保險服務,鼓勵老年人積極投保,從而提高老年人對于社區醫養結合服務的支付力度。其次,信息共享服務平臺的建設。要使社區醫養結合服務中養老和醫療服務資源的充分融合,就必須構建信息共享服務平臺,建立老人個人健康檔案。健康檔案可以實現各級平臺的信息共享,減少醫療檢查的重復消費,提高老人健康管理的效率,實現健康養老、安心養老。這樣老人們前往基層衛生社區中心就診或向上級醫院轉診時,醫生可以通過信息平臺,直接找到老人的健康檔案,知道老人的病況,就不會出現重復檢查的現象。老人們從醫院轉回社區養老組織照護時,養老組織可以根據信息平臺,知道老人的病況,需要什么樣的護理,能夠幫助老人健康恢復。

3.關系嵌入:加強醫養人才建設,構建良好社區醫患環境

基層社區衛生組織的醫術水平,決定了社區醫養結合的服務水平,也決定了社區老人對其的信任程度。衛生組織提供的醫療服務能夠滿足社區老人的需求,老人們就愿意前往就醫,一來二去就建立了良好的醫患關系,有利于社區醫養結合的開展。因此,應從以下幾個方面來提升基層衛生組織的能力:第一,在醫學類高等院校,設立面向社區的老年學、社區護理、全科醫學等專業,完善相關課程和教學體系。此外,不定時邀請社區衛生中心的專家為在校學子開展培訓教育,并設置相關考試,通過考試才能前往社區參與實習活動,不僅可以提高學生的理論水平,還可以增強其實踐能力。第二,高等院校和專業醫療機構可定時開展培訓班。社區中的護理人員一般年紀較大、學歷較低,沒有接受過正規的護理知識教育,缺少理論方面的指導。若醫學院校和專業機構能夠為他們提供培訓班,講解老年護理、老年營養學等方面的相關知識,并進行結業考試,會極大地提升他們的護理能力。

4.認知嵌入:擴大政策宣傳,樹立醫養結合養老意識

老人及其家屬愿意接受社區醫養結合的前提是能夠知曉、理解該項政策服務所能給他們帶來的好處和權益。因此,社區、老齡辦、民政部等部門應該加強對于養老政策中的社區醫養結合政策的宣傳講解力度。第一,在社區內開展宣講。社區是老人及其家人主要的活動場所,在社區中開展通俗易懂的講解,與社區老人及其家屬面對面交談,理解他們最關心的重點、難點,結合政策內容為其答疑解惑。第二,通過社交媒體開展宣傳。信息化時代下,政府部門可通過微信公眾號、政務微博等推出情景劇、歌曲、小故事等形式講解政策,加深人們對政策的理解。此外,還可以通過在電視、廣播等媒體的黃金時間進行政策宣傳投放,并增加投放頻率,潛移默化地在人們心中植根下醫養結合的意識。

四、結語

隨著老齡化的不斷加劇,老年人口比例不斷攀升,老人們的醫療和養老服務需求也在不斷變化。城市社區醫養結合養老服務模式作為一種能夠有效滿足城市老人們的養老服務需求模式,受到了政府和學者的高度重視。黨中央相繼出臺多部政策文件指導城市社區醫養結合服務模式的發展,上海、北京、青島等市在推行試點過程中形成了比較有特色的模式,但他們也都存在著管理主體不明確,政出多門、籌資渠道匱乏,養老服務質量降低、專業人才不足,老人滿意度和信賴度較低和固有傳統觀念影響較深,轉變困難等困境。在此基礎上,筆者將結合嵌入性理論,探討從制度嵌入完善頂層設計、結構嵌入完成信息共享、關系嵌入營造信賴、認知嵌入樹立觀念四個維度來構建城市社區醫養結合養老服務模式。

參考文獻

[1] ?高瑗, 原新.老齡化背景下中老年人口的健康轉變模式特征及其應對[J].河北學刊,2018, 38(3):170-175.

[2] 國務院.關于印發中國老齡事業發展“十二五”規劃的通知[EB/OL].[2022-07-17].http://www.gov.cn/zwgk/2011-09/23/content_1954782.htm.

[3] 中共中央國務院.國家積極應對人口老齡化中長期規劃[EB/OL].[2022-07-17].http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/21/content_5454347.htm.

[4] 老齡健康司.關于開展社區醫養結合能力提升行動的通知[EB/OL].[2022-10-20].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/06/content_5683688.htm.

[5] 屈貞.高質量結合:城市社區醫養結合的方向[J].衛生經濟研究,2022,39(1):27-30.

[6] 崔月琴,朱先平.關系嵌入性視角下社區居家養老服務差異化研究——基于C市三種類型服務機構的調查分析[J].吉林大學社會科學學報,2022,62(1):79-91+235-236.

[7] 鄧勇.上海某老年社區醫養結合模式發展困境及對策[J].中國醫院院長,2021, 17(8):68-71.

[8] 徐欣,高紅霞,候貴林, 等.社區醫養結合“合法性”的行動框架與解析[J].中國衛生事業管理,2022,39(5):335-339.

[9] 米瑪多吉, 田曉潔, 邵志民, 等.上海市部分城區老年人醫養需求調查與研究[J].中國衛生經濟,2016,35(10):43-45.

[10] 崇明報.本市“1+1+1”簽約居民已超400萬[EB/OL].[2018-05-26][2022-06-25].https://www.shanghai.gov.cn/nw31406/20200820/0001-31406_1313369.html.

[11] 北京市民政局.關于印發《社區養老服務驛站設施設計和服務標準(試行)》的通知[EB/OL].[2022-07-17].http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_59687.html.

[12] 央視網.北京社區養老驛站實現醫養結合“互聯網+”新模式[EB/OL].[2022-06-25].https://www.cn-healthcare.com/article/20170705/content-493734.html.

[13] 青島財經網.每年籌資規模超12億元!青島市3.0版長期護理保險制度來了![EB/OL].[2022-10-21].http://www.qdcaijing.com/p/245350.html.

[14] 青島市人民政府.關于印發《青島市長期護理保險辦法的通知》[EB/OL].[2022-07-17].http://www.qingdao.gov.cn/zwgk/xxgk/bgt/gkml/gwfg/202112/t20211203_3901820.shtml.

[15] 龔俊杰.醫養結合社區居家養老模式[J].中國老年學雜志,2020,40(8):1777-1781.

[16] 王冕.淺析北京社區養老服務驛站存在的問題及解決辦法[J].海峽科技與產業,2021, 34(2):21-23.

[17] 趙曉菲, 王穎博.社區醫養結合困境及對策研究[J].勞動保障世界,2019(21):27-28.

[18] 屈貞.城市社區醫養結合為何流于形式:一個總體分析框架[J].中共福建省委黨校(福建行政學院)學報,2021(1):144-152.

[19] 楊玉波, 李備友,李守偉.嵌入性理論研究綜述:基于普遍聯系的視角[J].山東社會科學,2014(3):172-176.

[20] 黃春春.社會與市場——重讀波蘭尼的《大轉型:我們時代的政治經濟起源》[J].經濟研究導刊, 2012(18):241-242.

[21] GRANOVETTER M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J/OL].American Journal of Sociology, 1985, 91(3):481-510.

[22] BARBER B.All Economies Are “Embedded”:The Career of a Concept, and Beyond[J].Social Research, 1995, 2(65):387-413.

[23] ZUKIN S, DIMAGGIO P.Structures of capital?:the social organization of the economy[M].Cambridge University Press, 1990.

[24] HAGEDOORN J.Understanding the Cross-Level Embeddedness of Interfirm Partnership Formation[J/OL].Academy of Management Review, 2006, 31(3):670-680.

[25] 劉清發, 孫瑞玲.嵌入性視角下的醫養結合養老模式初探[J].西北人口, 2014, 35(6):94-97.

[26] 楊嘉瑩.結構性嵌入:醫養結合在社區居家養老中的實踐邏輯[J].哈爾濱工業大學學報(社會科學版), 2017, 19(5):60-65.

[27] 魏慶豪, 吳憲, 孫夢.山東省“嵌入式”醫養結合建設的發展現狀及優化路徑[J].中國醫藥導報, 2020, 17(33):185-189+193.

[28] 翁立姍, 金浪.社區嵌入式居家醫養結合養老創新模式研究[J].中國高新科技, 2021(3):34-35.

[責任編輯:李仲先]

Construction of Aged Care Service Model of Integrated Health and Wellness in

Urban Communities from the Embeddedness Perspective

FENG Jie, CHENG Mengfan

(School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350108, Fujian )

Abstract: As the last mile of realizing the construction goal of aged care service model, the integrated health and wellness service model in urban communities has special significance in meeting the diversified service needs of elderly care and medical care for the urban elderly.However, by analyzing its operations in Beijing, Shanghai, Qingdao and other cities, it is found that the operation and promotion process are restricted by policies and systems, sources of funds, cognitive concepts and service quality.The fundamental reason lies in the absence of top-level design, simplex source of funds, insufficiency in terms of talented personnel and government publicity.Therefore, by integrating embeddedness theory, this paper discusses the construction of aged care service model of integrated health and wellness in urban communities at four dimensions:system embeddedness by improving the top-level design, structural embeddedness by completing information sharing, relationship embeddedness by creating trust, and cognitive embeddedness by fostering concept.

Keywords:embeddedness; urban community; integrated health and wellness; concept of aged care;aged care service

收稿日期:2022-07-18

基金項目:國家社會科學基金一般項目(18BJY097);中國攀西康養產業研究中心項目(PXKY-YB-202203);健康城市發展研究中心項目(2022ZC006);四川景觀與游憩研究中心項目(JGYQ2022025)。

作者簡介:馮杰(1970—),男,河北阜平人,副教授、碩士,研究方向:勞動與社會保障;程孟凡(1997—),男,河南南陽人,碩士,研究方向:社會保障理論與實踐。