成渝地區雙城經濟圈科技策源地協同發展研究

龍云安 黃奕 孔德源

[摘要]成渝地區雙城經濟圈是我國西部地區最大的城市群,是我國的西部大開發戰略和一帶一路倡議的主體之一,成渝地區雙城經濟圈科技策源地的協同發展對中國西部科技創新高地的建設具有重要影響。科技創新是現代產業發展的重要因素,培育科技策源地、推動科技策源地協同發展,實現科技自主自強,增強區域競爭力。文章的研究從成渝地區科技策源地視角出發,結合政府、高技術企業和科研院校的作用機制研究,探索推動雙城經濟圈科技策源地協同發展模式、機制和路徑。

[關鍵詞]成渝地區雙城經濟圈;科技策源地;研發資本;協同發展;科技中心

中圖分類號:F127??? 文獻標志碼:A??? 文章編號:1672-0563(2023)02-0077-10

DOI:10.13773/j.cnki.51-1637/z.2023.02.010

一、引言

成渝地區雙城經濟圈是我國西部地區科技創新發展的重要引擎。近年來雙城地區經濟總量快速增長,占全國的比重不斷上升,是我國經濟發展最快的地區之一。2021年成渝地區雙城經濟圈的地區生產總值達到了75954.3億元,占全國生產總值的比例達到了6.64%。但與東部發達地區相比,成渝地區雙城經濟圈同時面臨著地級市與中心城市差距過大以及科技創新支撐經濟社會發展能力較弱的問題。2021年中共中央、國務院印發的《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》中指出,要提升兩地的協同創新能力。將成都市重點打造為區域科技中心,將重慶市作為我國重要的先進制造業中心,兩地將共同推進成渝地區雙城經濟圈科技創新中心的建設[1]。本次研究對象涵蓋了成渝地區雙城經濟圈中的16個城市,重點分析當前雙城經濟圈科技策源地的現狀、機制和模式,并給出相關

的對策和建議。

二、國內外研究綜述

國外關于地區之間科技協同發展的研究已積累了許多成果。Hsu和Hsueh(2008)發現,企業規模、行業和公共補貼對受援企業研發(R&D)預算的比例顯著影響研發項目的技術效率,政府資金過多導致R&D執行效率下降[2]。ivind Strand和LoetLeydesdorff(2013)從技術、組織和地理之間的協同角度來分析對地區的創新系統的影響[3]。Eustache Mêgnigbêto(2018)從大學—產業—政府三者合作博弈的角度出發,設定Shapley value來表示行為者引導創造協同的力量,在大學—產業—政府三者中,大學具有更多引導和創造協同方面的力量[4]。國內對于我國發達城市群的科技協同研究成果也頗豐。首先,國內學者對京津冀地區科技協同因素和機制展開分析。陳詩波,王書華等(2015)指出京津冀地區科技協同度較低主要是因為科技要素分布差距大、合作體制機制不完善、資源整合市場不活躍[5]。方創琳(2017)以協同論、博弈論以及耗散理論為基礎,通過對京津冀地區協同發展規律剖析,研究指出科技協同是區域協同發展的驅動力[6]。康霞,周立寧,李偉(2021)針對京津冀城市群在科技協同效果方面的影響因素進行分析,指出科研經費的投入、地區科研機構和高等院校的數量具有顯著的正向效應[7]。王浩,趙紅美等(2022)從科技成果轉化維度分析,指出科技協同背景下京津冀在科技服務體系、成果轉化標準制定以及人才供給和分配方面存在缺陷[8]。其次,對珠三角、長三角科技協同現狀和發展方向也有諸多研究。覃艷華和曹細玉(2019)研究發現珠三角地區城市的同質化弱化了科技資源的利用效率,并且由于科技民營企業在工作環境和社會保障上的劣勢導致科技創新要素流動受阻[9]。陳昭,梁淑貞(2021)使用復合系統協同度模型對城市群的科技創新協同度進行分析,研究表明從2009年開始粵港澳城市群之間的整體協同度在提高,但是部門間、區域間的協同度還處于較低水平,并且有較強科技水平的高等院校是推進城市群技術創新協同度的“主引擎”[10]。陳建敏,林珠等(2022)通過對粵港澳大灣區科技創新載體平臺進行分析,指出可利用平臺促進市場和企業資源的對接,推動區域創新要素擴散[11]。劉乃全,楊曉章(2021)從協同創新的角度評價長三角地區在科技創新一體化方面的程度,對論文合作度和專利合作度進行綜合分析,發現外溢的地區中心城市的科技創新會促進其他城市的專利合作,并且區域內城市的擴容對整個地區的協同創新具有顯著的正向作用[12]。最后,部分學者將國外城市群作為研究對象開展研究。郭斌(2016)分別總結東京、首爾都市圈科技協同模式的特點,指出東京都市圈以政府戰略為導向,而首爾都市圈以企業創新聯盟和風投資本為核心[13]。連俊華,李富強(2022)通過借鑒國際發達國家區域創新發展的經驗,提出針對我國中心城市要充分發揮創新的地理集聚和空間溢出效應,打破城市之間的協同壁壘,并且因地制宜的優化地區的經濟環境、文化環境和制度環境[14]。

綜上所述,國內外學者針對區域科技協同已有一定的研究,部分學者從協同學理論出發,對城市群的科技、經濟等方面的協同發展進行分析,還有學者結合國外已經發展成熟的城市群的經驗對國內的城市群的協作發展提出指導意見。但目前國內的城市群協同發展研究大部分還是關注國內發達的京津冀、長三角和珠三角城市群,而對國內其他經濟欠發達地區的科技協同發展研究相對較少。

三、成渝地區雙城經濟圈科技策源地發展與問題分析

(一)科技策源地內涵分析

科技策源地即是科技發源地,內在蘊含著科技原始創新的涵義[15]。因此,提升地區原始創新能力是推進科技策源地發展的重要力量。科技策源地主要依托于相關要素的投入,即相關科技創新人才的培養、科技創新企業的培育、科技創新資本的投入。從狹義上說科技策源地主要是指地區范圍內包含的高校以及研究機構,從廣義上來說科技策源地不僅包括科技的理論原始創新,還包括科技在應用層面上的創新,即科技在學科鏈和產業鏈上的應用。科技策源地要素的投入包含了研發資本的投入和研發人員的投入。地區的研發人員主要是涵蓋研究機構和高校的研究人員以及企業的研發人員。研發資本的投入使用R&D經費內部支出來測算,R&D內部經費支出包含四個主體,高等院校、研究機構、企業和政府其他部門,由于政府其他部門的內部經費支出很小,因此地區的R&D經費支出的執行主體可視作企業、科研機構和高校。

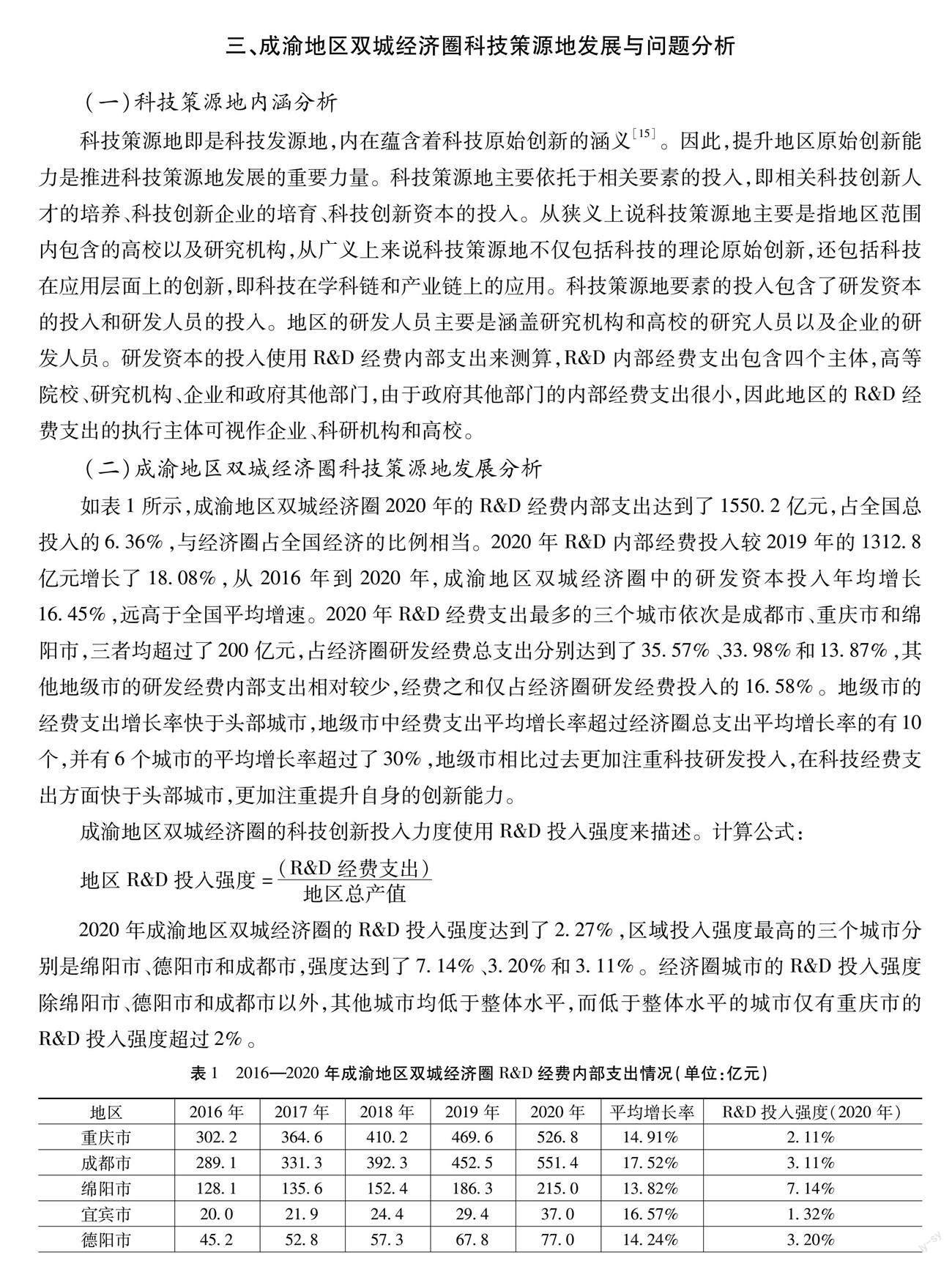

(二)成渝地區雙城經濟圈科技策源地發展分析

如表1所示,成渝地區雙城經濟圈2020年的R&D經費內部支出達到了1550.2億元,占全國總投入的6.36%,與經濟圈占全國經濟的比例相當。2020年R&D內部經費投入較2019年的1312.8億元增長了18.08%,從2016年到2020年,成渝地區雙城經濟圈中的研發資本投入年均增長16.45%,遠高于全國平均增速。2020年R&D經費支出最多的三個城市依次是成都市、重慶市和綿陽市,三者均超過了200億元,占經濟圈研發經費總支出分別達到了35.57%、33.98%和13.87%,其他地級市的研發經費內部支出相對較少,經費之和僅占經濟圈研發經費投入的16.58%。地級市的經費支出增長率快于頭部城市,地級市中經費支出平均增長率超過經濟圈總支出平均增長率的有10個,并有6個城市的平均增長率超過了30%,地級市相比過去更加注重科技研發投入,在科技經費支出方面快于頭部城市,更加注重提升自身的創新能力。

成渝地區雙城經濟圈的科技創新投入力度使用R&D投入強度來描述。計算公式:

地區R&D投入強度=(R&D經費支出)地區總產值

2020年成渝地區雙城經濟圈的R&D投入強度達到了2.27%,區域投入強度最高的三個城市分別是綿陽市、德陽市和成都市,強度達到了7.14%、3.20%和3.11%。經濟圈城市的R&D投入強度除綿陽市、德陽市和成都市以外,其他城市均低于整體水平,而低于整體水平的城市僅有重慶市的R&D投入強度超過2%。

(三)成渝地區雙城經濟圈科技策源地協同發展的問題分析

1.科技創新投入總量大、強度低

與全國范圍內的其他省級行政區相比,2020年成渝地區雙城經濟圈的R&D內部經費支出總額達到了1550.2億元,經費支出總量位居中西部地區第一。但是從科研經費投入強度分析,僅接近于全國平均水平。從經濟圈內部分析,成渝地區雙城經濟圈中的地級市的研發投入目前處于“支出少,強度低”的局面,地級市中僅有綿陽市和德陽市超過經濟圈平均投入強度。成都市和重慶市作為經濟圈內的兩個中心城市,在2020年的全國R&D經費支出前15的城市中,成都市和重慶市投入總量分別為第7和第8名,但是投入強度排名僅分別為第10名和第15名,成渝雙城與國內其他同級別的二線城市相比面臨研發投入總量充足但強度不足的局面。西部地區受制于地理位置的影響,在過去的以一種“粗獷”的形式發展經濟,主要以較高的固定資產投資和承接東部轉移的落后產業拉動經濟的增長,創新資本要素投入較低,與發達地區在高技術產業鏈的競爭中處于相對較弱的位置。

2.地區企業創新投入占比不高

根據R&D經費內部支出的三大主體的經費來源,政府是科研機構和高等院校的科研經費主要來源,側重于基礎科學領域的研究;企業對科技創新的支出則來源企業自身,更側重于應用型技術的研究和技術成果轉化。在經費支出的三大執行主體中,高校的R&D的投入執行效率是最高的,而研究機構的R&D的執行效率最低,并且研究機構的低效率導致了我國區域的R&D投入績效偏低[16]。企業的R&D經費投入對于戰略新興產業的發展具有顯著的積極作用,并且企業的經費投入作用遠高于政府的投入作用[17]。在成渝地區雙城經濟圈中,四川省內的研發投入屬于政府+企業雙輪驅動模式,重慶市的研發投入則是以企業為主,政府為輔的模式。與東部發達地區相比,四川省內政府的研發經費投入占有更大的比例。2020年浙江省和江蘇省的企業研發經費支出占R&D經費總支出的比例分別為75.2%和79.23%,而同期四川省內的企業研發經費支出僅占總研發投入的52.17%。四川省內企業科技研發投入所占的比例還處于較低的水平,企業還未能作為創新發展的主動能,區域內對戰略新興產業的發展支持力還有待進一步的提升。

3.各級城市之間創新協同合作不足

成渝地區雙城經濟圈的科技創新交流合作目前大部分還是局限于各級城市行政區內部,形成了兩端聯系密集,中部協作稀疏的格局。從區域內的各級城市的角度,成都市與重慶市之間的創新交流合作占主要地位,但成渝雙城和區域內其他城市的科技創新合作相對不足;從創新投入主體的角度,科技協同合作大多數還是處于高校之間、科研院所之間,企業之間的創新合作還較少,產學研融合深度較低[18]。成渝地區雙城經濟圈內的各級城市未能完全打破空間位置和行政區域的壁壘,在區域之間未能建立起跨區域創新合作平臺。在以成都市和重慶市為核心的經濟圈內,核心城市注重與自身行政區內以及核心城市之間的創新交流合作,下級城市受到的創新資源外溢性影響較小,川東地區城市和重慶市之間更由于存在跨省的行政區劃分,在地區創新合作方面亟須加強。地級市之間受制于自身創新資源要素較少的問題,也難以在學科鏈、產業鏈上的建立起創新合作聯動機制。

四、成渝地區雙城經濟圈科技策源地協同發展模式與機制分析

成渝地區雙城經濟圈作為我國重點打造的西部科技創新高地,是促進川渝兩地達成更高級別合作態勢的重要力量。構建兩地科技創新協同發展新模式,完善雙城地區經濟圈科技創新機制,是推動成渝地區雙城經濟圈發展的重要環節和必經之路。

(一)成渝地區雙城經濟圈科技策源地協同發展模式分析

1.理論依據

協同學是一門研究總體系統中的各個子系統之間相互競爭、合作的科學。協同學理論的核心是主要系統的結構和行為不是其子系統的簡單加和,而是各個子系統之間通過相互作用形成新的序參量,從而達到總系統大于子系統之和的效應。協同學理論在區域發展研究中的應用就是討論多個地區子系統,在內部機制的作用下實現區域之間協同,達到更高發展水平的模式機制。

2.模式分析

目前學界將地區協同發展主要分為四種模式,即中心—腹地模式、“飛地”模式、省際毗鄰邊緣區模式和省內城市間模式[19]。成渝地區雙城經濟圈行政區面積接近江浙滬三省市之和,而成渝雙城的空間距離則超過了上海市與江浙兩地中心城市的距離,成都市和重慶市作為區域的雙中心城市分別位于經濟圈的西部和東部,再加上省際行政劃分,進一步拉長了成都市和重慶市之間的要素流動距離,并削弱了雙中心城市的輻射能力。在成渝地區雙城經濟圈內部,由于存在空間位置和行政壁壘的雙重限制也就要求成渝雙城在帶動區域科技協同發展時要結合中心—腹地模式和省際毗鄰邊緣區模式,成都市和重慶市作為區域內的發展水平相對較高的兩座中心城市,在集聚了創新要素資源后向周圍地級市擴散,與周圍落后地區實現勞動力資源和科技資源的優勢互補,進一步形成地區科技創新協同發展。成渝地區雙城經濟圈的空間位置要求了需由成都市和重慶市作為雙中心分區域帶動科技創新能力整體提升,重慶市和川西地級市之間雖然處于不同省級行政區劃分,存在一定程度的行政壁壘,但是由于地理位置的相鄰,可以極大地減少了科技要素流通的成本。成渝雙城根據區域內地級市的特點細分區塊,并利用自身擁有的資本資源、高校資源、產業資源、行政資源優勢全力帶動周邊地級市的科技發展,進一步整合成渝地區雙城經濟圈內的科技創新資源要素,突破協同發展的空間上、行政上的限制。

3.模式選擇

(1)地區中心雙向協同聯動模式

將成渝地區雙城經濟圈按照地理位置依次劃分為西部區域、中部區域和東部區域,西部區域和東部區域均有中心城市進行引領,中部區域屬于經濟圈內創新要素的洼地,發揮集聚、傳遞東西兩大區域創新要素的作用。成都市作為四川省的政治、經濟、科技中心,是經濟圈內西部區域的核心,成都市著重對處于經濟圈西部的相鄰地級市進行輻射。以成眉同城化、成德綿一體化等已有的城市合作模式為跳板,帶動地方科技創新發展,并通過設立科技孵化區以及稅收優惠等財政上的宏觀調控,來促使創新要素資源向中東部區域流動。經濟圈內的東部區域以重慶市為中心,重慶市通過上級政府直接對話的方式打破省際行政壁壘,將周邊四川省內地級市積極融入重慶都市圈的建設規劃,而周邊地級市也做好承接重慶市外溢的科技創新資源要素的準備,并通過與中部區域的省內地級市的創新研發主體協商合作,共參共享中心城市外溢的科技資源,進而引導創新要素流向中西部區域。

經濟圈內的中部區域中的地級市由于資本密集度不夠,研發強度不足,主要目標是搭建好西部區域和東部區域聯系的橋梁,把握好創新資源流動時產生的協同效應。西部區域和東部區域雙中心相向發展,帶領中部區域乃至整個成渝地區雙城經濟圈的科技協同。成渝地區雙城經濟圈劃分成三大區域通過創新資源層層傳遞的方式,構建地區內的創新資源大循環,推進區域科技聯動發展。

(2)區域科技主體協同運作模式

在成渝地區雙城經濟圈內部,科技創新的三大主體:高等院校、科研機構以及科技企業之間在學科鏈和科技鏈上進行對話合作,形成區域創新主體的協同效應;在更加廣泛的區域上,結合“一帶一路”和長江經濟帶戰略,經濟圈內的三大科技創新主體積極與沿途發達地區的科技主體進行交流合作。成渝雙城之間在更高端的科技鏈上進行合作,依托成渝地區雙城經濟圈內的科技創新三大主體資源,在成渝地區雙城經濟圈內部實現從基礎研究到技術應用層上的多維度合作。以學科鏈、科技鏈為基礎實現跨地區的科技人才聯合培養,地區高校攜手建立科技人才孵化網絡,聯合科技企業、科研機構縱向促進科技產業鏈的發展,進一步推動產學研融合。積極利用好國家科技戰略政策,聯合其他區域的創新主體,實現地區之間科技資源共享、科技人才共育、科技產業共創的橫向協同。

(二)成渝地區雙城經濟圈科技策源地協同發展機制分析

1.區域多政府協作機制

政府之間根據地區研究主體的不同優勢領域、科技研發的不同資本投入程度進行細分,明晰雙城地區經濟圈的功能定位[20],進一步構建區域創新合作網絡。以已有的區域合作協定為基礎,各級城市之間協商建立科技創新要素自由流動的市場,以降低科技創新成果的產出成本。借鑒長三角、京津冀等發達城市圈的科技協同經驗,完善科技創新成果轉化后的利益分配機制、評價機制,提高科技創新的積極性。經濟圈區域內著手建立以高等院校、研究機構為核心的學術生態圈,以高新區和孵化園的形式培育科技企業研發生態圈,促進在科技創新上的規模經濟效應;經濟圈區域外著手深化與中部城市群、長三角城市群的科技研發交流合作,形成長江上中下游城市的沿江聯合發展機制。由省級政府牽頭,打造跨省域的合作框架,消除省際合作壁壘,再由下級政府共同推動建設高水平、高標準的國家自主創新示范區以及其他高新區、開發區的建設,協同推進高技術生態圈建設。

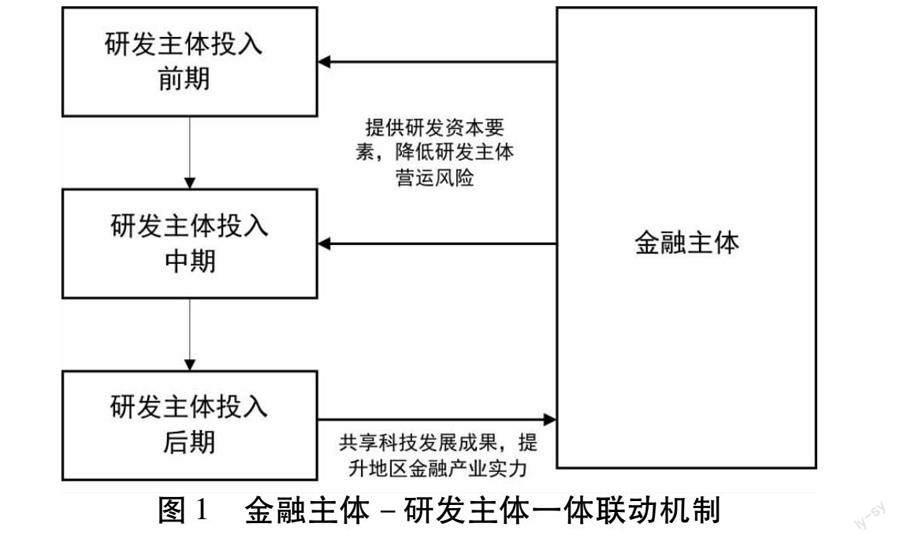

2.金融主體—研發主體一體聯動機制

我國金融市場主體主要包括銀行和證券公司等,在科技研發的前期和中期,研發主體投入大量的資本來購買需要的生產要素,在這個階段,研發主體往往也承擔了巨大的研發失敗的風險。金融主體的介入為研發主體提供需要的研發資本要素并且分散研發主體的營運風險。在科技研發的后期,研發主體通過將科技研發帶來的收益與金融市場主體共享,進一步推動地區金融產業的發展,帶動地區的科技金融動態融合。金融業作為現代產業發展的“催化劑”,為地區科技發展提供了重要的資本支撐。建立金融主體與研發主體的快速連接網絡,讓金融主體與研發主體聯動為一體,共同參與科技鏈和產業鏈的構建,進一步提高科技創新主體對科技創新研發投入的數量和質量,提升地區科技創新的積極性。成渝地區雙城經濟圈擁有較高的社會資金存量,金融主體作為資金流動的轉向器與研發主體之間相互合作,共同推動兩者走向更深入的聯合合作態勢,如圖1所示。

3.地區科技創新主體聯動機制

科技企業是科技創新三大主體中最靠近市場需求的一方,企業根據市場未來需求的變化進行創新資本研發投入,搶占高端產業鏈。高等院校之間、科研機構之間、科技企業之間以及三大主體之間構建出科技創新的協作聯絡研發平臺,科技企業作為R&D經費支出最大的主體是聯動鏈條上不可缺少的一環,科技企業積極發揮自身靠近市場需求的優勢,培養對行業未來科技發展方向的敏感度,與高等院校、科研機構聯合,深入挖掘市場潛在需求,推動技術在應用層面上的發展和成果轉化。由政府引導、構建地區高校、科研機構之間設定日常聯絡機制,搭建合作交流平臺,共享科技創新過程中汲取到的經驗和遇到的問題,實現跨區域、跨學科的合作共研。高校和科研機構協同合作,以協助提升高技術企業在產業鏈上的競爭力,將高技術企業的創新科技投入作為區域內科技創新研發的主動能,進一步構建區域內的科技研發鏈,如圖2所示。

五、對策建議

(一)各地區發揮相對優勢,構建多層次聯動發展

地區政府之間共建共享適合科技創新發展的經濟政策環境,建立完善的產權制度。以市場在科技要素配置中占主導地位,打破資源要素在省與省之間、城市之間流動壁壘,充分發揮各級城市含有的不同科技要素的比較優勢。西部的地級市大部分屬于勞動力密集型的城市,地級市政府應主動承接成都、重慶以及東部地區的傳統產業,引入傳統產業有利于提高當地的生活水平,提高當地企業的造血能力,增加地級市政府的財政收入,間接性緩解四川地區存在的地級市人口規模減小和大城市人口規模大引發的“大城市病”問題,形成政府財政支撐當地發展,經濟發展帶動政府收入增加的正向循環。加強中心城市之間、中心城市和地級市之間的協商交流,定位好各級城市在經濟圈中所處的角色,避免城市之間為了搶奪資源而發生不當競爭,在成渝地區雙城經濟圈內部形成不同層級的協調合作局面。

(二)鼓勵企業加大創新研發投入

在成渝地區雙城經濟圈中,要引導企業通過技術研發,提高自身科技實力,建立技術上的先發優勢。在成都市和重慶市等資本要素相對集中的地區,可以通過對科技企業的研發支出實行財政補貼以及研發支出稅收抵扣等手段培養高技術企業在科技研發上的積極性。在縱向產業鏈上,建立上中下游企業的合作,實現上游企業聯動中游企業帶動下游企業研發的一體化合作。在橫向的技術鏈上,科技企業對技術研發時遇到的難點根據自身的技術積累優勢分塊研發,對最后的技術成果實現共享。地區政府還需進一步的整合社會資源,加大對科技創新硬件環境和軟件環境的建設力度,融合加大對基礎性科技成果的應用性轉化并鼓勵企業自主創新,引導科技企業參與高技術產業鏈的競爭,將科技企業作為區域創新資源要素流動的關鍵節點。

(三)實現地區科技創新主體聯動一體化發展

目前我國面臨的需求不足問題主要是我國社會提供的社會供給匹配不了社會需求引發的經濟交換比例失衡,這必然要求提升產業的科技創新能力,通過產學研協同發展的模式,增加新技術產品的供給,來引發消費者新的需求,而科技研究協作則是提高產業創新能力的原始動能。科技研究協作包含高校、研究機構與企業的協作以及高校和研究機構之間的協作。企業建立與科研院校之間更深入的合作來增強自身的創新能力,而科研院校在合作中將研發的成果產業化,實現產學研深度融合的良性發展。企業與大學院校和研究院合作的優勢明顯,一方面可以減少單個企業的研發成本;另一方面科研院所研究的經常處于相關理論的前沿位置,可以為相關領域的企業建立起技術上的先發優勢。企業與高校合作有以下的方式:(1)直接購買科研院所成熟的技術,通過直接購買的方式不僅節省了企業的研發費用,并有效縮短了企業的研發周期。(2)通過設立課題的形式,在經濟圈內的科研院所中公開招標,這種方式有助于企業獲得目前市場上未有的技術。(3)通過校企合作的方式,直接通過校園招聘專業的技術人才,有助于降低企業的選人成本。面對新發展格局下對高等教育提出的更高要求,構建、運行校企合作網絡不僅有利于高校人才培養質量的提升,更能有效地服務區域行業、滿足區域產業轉型升級需要[21]。科研院校作為基礎科技的發源地,院校之間要加強合作的力度,應建立全面、高效率的協作對接平臺,打破因為地域、行政造成的合作壁壘,在基礎研究、專利研究等多方面開展合作。政府應牽頭院校間的合作,完善激勵機制,鼓勵城市之間的科研院校創新合作,加大研發投入,提升創新協同的深度和廣度。

六、結語

成渝地區雙城經濟圈協同發展是我國的一項重大戰略舉措,與“一帶一路”倡議共同影響著西部地區未來的經濟發展。成渝地區雙城經濟圈的科技協同發展要求政府、企業、高校和科研機構的共同參與。其中,政府既扮演一個協作參與者的角色,也扮演一個協作組織者的角色,為城市之間、產業之間、科研機構之間的溝通搭建平臺,消除科技要素流動的行政壁壘和空間壁壘。企業、高校分別作為市場對接點和基礎研究發起點需發揮各自優勢,積極配合構建高層次產業鏈、科技鏈和人才鏈。同時,政府還要打造一個有效的科技創新環境,完善高校—企業—科研機構之間的聯合發展機制,形成一個多維度、多層次的協同發展新格局,共同支撐區域科技發展,推動成渝地區雙城經濟圈科技創新能力的提高。

參考文獻

[1] 中共中央,國務院.成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要 [J].先鋒,2021(10):14-33.

[2] Hsu Fang Ming,Hsueh Chao Chih.Measuring relative efficiency of government-sponsored R&D projects:A three-stage approach[J].Evaluation and Program Planning,2008,32(2):178-186.

[3] ivindStrand,LoetLeydesdorff.Where is synergy indicated in the Norwegian innovation system? Triple-Helix relations among technology, organization, and geography[J].Technological Forecasting & Social Change,2013,80(3):471-484.

[4] Eustache Mêgnigbêto.Modelling the Triple Helix of university-industry-government relationships with game theory:Core, Shapley value and nucleolus as indicators of synergy within an innovation system[J].Journal of Informetrics,2018,12(4):1118-1132.

[5] 陳詩波,王書華,冶小梅,等.京津冀城市群科技協同創新研究[J].中國科技論壇,2015(7):63-68.

[6] 方創琳.京津冀城市群協同發展的理論基礎與規律性分析[J].地理科學進展,2017,36(1):15-24.

[7] 康霞,周立寧,李偉.京津冀區域科技創新協同效果影響因素分析[J].投資與合作,2021(11):120-122.

[8] 王浩,趙紅美,陳華,等.京津冀協同發展下科技成果轉移轉化現狀、問題及提升路徑研究[J].天津經濟,2022(11):33-37.

[9] 覃艷華,曹細玉.粵港澳大灣區城市群科技協同創新研究[J].華中師范大學學報(自然科學版),2019,53(2):255-262.

[10] 陳昭,梁淑貞.粵港澳大灣區科技創新協同機制研究[J].科技管理研究,2021,41(19):86-96.

[11] 陳建敏,林珠,陳樹敏,等.促進粵港澳大灣區協同創新的科技載體平臺建設實踐與發展思考[J].科技管理研究,2022,42(24):85-90.

[12] 劉乃全,楊曉章.長三角區域科技協同創新發展研究——基于區域間論文和專利合作[J].華中師范大學學報(自然科學版),2021,55(5):767-779.

[13] 郭斌.京津冀都市圈科技協同創新的機制設計——基于日韓經驗的借鑒[J].科學學與科學技術管理,2016,37(9):37-48.

[14] 連俊華,李富強.城市群高質量發展的路徑探究:基于區域協同創新模式的分析[J].價格理論與實踐,2021(5):20-23.

[15] 王少.科技創新策源地:概念、內涵與建設路徑[J].科學管理研究,2021,39(2):17-21.

[16] 尹偉華.三大執行主體視角下的區域R&D投入績效評價研究[J].科學學與科學技術管理,2012,33(10):58-66.

[17] 陳尊厚,李俊強.R&D投入、創新主體與戰略性新興產業——基于省級面板數據分析[J].現代管理科學,2016(5):6-8.

[18] 曹晨,羅強勝,黃俊,等.成渝地區雙城經濟圈科技創新合作現狀分析——基于社會網絡與LDA主題模型[J].軟科學, 2022,36(1):98-107.

[19] 李琳. 區域經濟協同發展:動態評估、驅動機制及模式選擇[M].北京:社會科學文獻出版社,2016.

[20] 陳志.推進成渝地區雙城經濟圈協同創新的建議[J].科技中國,2021(5):75-77.

[21] 黃海燕.地方高校與企業合作創新發展的實證研究——以CZ大學為例[J].科技管理研究,2021,41(23):97-104.

[責任編輯:付麗萍]

Research on the Coordinated Development of Chengdu-Chongqing Twin City

Economic Circle as Place of Origin for Science and Technology

LONG Yunan, HUANG Yi, KONG Deyuan

(Economics School of Xihua University,Chengdu 610039, Sichuan)

Abstract:The Chengdu-Chongqing Twin City Economic Circle is the largest urban agglomeration in western China and one of the regional main bodies of Chinas Western Development Strategy and the Belt and Road Initiative.The coordinated development of Chengdu-Chongqing Twin City Economic Circle as place of origin for science and technology has an important impact on the construction of highland for scientific and technological innovations in Western China.Scientific and technological innovation is an important element of modern industrial development which is capable of cultivating places of origin for science and technology, promoting their coordinated development, realizing the sci-tech self-reliance and self-strengthening at higher levels in order to enhance regional competitiveness.This research integrates the researches regarding mechanism of actions of the governments, high-tech industries and scientific research institutes from the perspective of Chengdu-Chongqing region as place of origin for science and technology and explores the mode, mechanism and path to promote the coordinated development of the source of Chengdu-Chongqing Twin City Economic Circle as place of origin for science and technology.

Keywords:Chengdu-Chongqing Twin City Economic Circle; place of origin for science and technology; coordinated development; research and development;capital science and technology center

收稿日期:2022-05-26

基金項目:國家社會科學基金一般項目“川渝自貿區與長江上游地區協同發展研究”(19BGL266);四川省社科規劃重大項目“成渝地區雙城經濟圈:打造高效協同發展樣板及協調發展指標研究”(SC20ZDCY009)。

作者簡介:龍云安(1965—),男,四川營山人,教授、博士、碩士生導師,研究方向:科技金融、金融經濟、區域金融;黃奕(1996—),男,四川攀枝花人,碩士研究生,研究方向:區域金融,科技金融;孔德源(1998—),男,河南周口人,碩士研究生,研究方向:區域金融,科技金融。