圖譜目視借力康復訓練對老年骨質疏松性踝關節骨折術后康復的影響

湯麗杰,宋卓玲,張利芳

濮陽市中醫醫院,河南 濮陽 457001

骨質疏松性踝關節骨折是老年患者常見的一種骨折,主要是由于外力與骨質疏松共同作用導致[1]。目前臨床多采用手術切開復位內固定治療,術后須進行康復訓練。老年骨質疏松患者與年輕患者相比,康復時間長,且存在再次骨折的風險,對患者的身心健康造成了不良影響,因而聯合有效的康復干預措施十分必要[2]。但由于老年患者自我管理能力較差,常規康復訓練可能會導致康復難以達到效果。圖譜目視借力康復訓練通過將簡便且易于理解、生動形象的圖片作為骨科康復訓練的教材,可提高患者術后康復訓練的積極性和依從性[3]。本研究對骨質疏松性踝關節骨折術后患者應用圖譜目視借力康復訓練進行干預,旨在觀察其對患者術后康復訓練依從性以及關節功能恢復的影響,結果如下。

1 材料與方法

1.1 對象 于2020年4月至2022年10月期間,采用隨機數字表法將我院80例老年骨質疏松性踝關節骨折患者分成對照組與觀察組,各40例。納入標準:①符合《骨質疏松性骨折診療指南》[4]中老年骨質疏松性踝關節骨折診斷標準,經影像學檢查確認;②年齡≥66歲;③患者知情同意。排除標準:①伴有嚴重肝腎功能損害;②感染性疾病、椎體結核、腫瘤等其他疾病導致的壓縮性骨質;③伴有意識障礙或認知功能障礙等。本研究通過倫理審查。

1.2 方法 2組患者均持續干預30 d。

1.2.1 對照組 采用常規康復訓練,具體措施為:由責任護士進行一對一功能康復指導演示,并向患者講解康復訓練的意義及注意事項,發放踝關節功能鍛煉手冊,囑咐患者在出院后參照手冊進行鍛煉,院外鍛煉30 min/d,1次/d。

1.2.2 觀察組 在對照組的基礎上增加圖譜目視借力康復訓練,具體措施為:向患者及家屬發放康復訓練圖譜,并要求其認真閱讀,由醫護人員指導訓練注意事項,讓患者及家屬在訓練時結合圖譜,具體步驟包括:①圖譜的繪制和設計由專業護理人員負責,圖譜包含鍛煉、疼痛干預、消腫指導等內容,圖譜要求生動形象,易于患者理解。②術后第1天開始訓練時指導患者進行下肢活動,活動時保持患肢內收內屈位,訓練需循序漸進,同時結合對患者心理、飲食等方面的干預指導,提升患者康復訓練的積極性,10 min/次,2次/d。③術后第2、3天參考圖譜內容進行訓練,包括踝關節延伸運動、踝關節主動運動等,15 min/次,2次/d。④術后第4、5天借助圖譜向患者說明,維持患肢踝關節功能并抬高患肢高于水平10 cm可促進血液回流,以降低患肢水腫程度,減輕疼痛感。此外,進行交替性踝關節肌肉屈伸運動可放松大腿肌肉。⑤術后第6、7天指導患者進行負重訓練,訓練動作包括踝關節內翻牽拉至極限并維持20 s,每5次1組,10組/d;踝關節背伸牽拉至極限并維持20 s,每5次1組,10組/d。⑥術后第8、9天根據病情指導患者進行負重及半負重訓練,單腳站立,抬起健側腿,讓重心落在患肢上,15 s/次,10次/d。

1.3 觀察指標

1.3.1 踝關節腫脹疼痛 采用踝關節腫脹評分評估患肢腫脹程度,0.5~1.9 cm為1分,2.0~3.9 cm為2分,≥4.0 cm為3分。采用視覺模擬評分法(VAS)對疼痛進行評估,評分范圍1~10分,分值越低提示疼痛程度越低。

1.3.2 踝關節功能 采用Kofoed踝關節評分評估踝關節功能,評分范圍0~100分,分值越高提示踝關節功能越好。采用Barthel指數對生活功能障礙程度進行評估,評分范圍0~100分,分值越低提示生活功能障礙程度越嚴重。

1.3.3 術后康復訓練依從性 術后對2組患者康復訓練各階段的依從性進行評估,包括負重行走訓練階段、關節活動階段、術后肌力訓練階段及生活自理能力階段。評估標準:能遵醫囑或部分醫囑進行鍛煉評為依從;拒絕遵醫囑配合鍛煉的評為不依從。

2 結果

2.1 一般資料 對照組40例中,男18例,女22例,平均年齡61~83(71.74±5.96)歲,骨質疏松病程1~6(4.02±1.42)年,骨折病程3~7(5.14±1.44)d;觀察組40例中,男20例,女20例,平均年齡63~85(71.69±6.04)歲,骨質疏松病程2~8(3.98±1.39)年,骨折病程2~7(5.07±1.35)d。2組患者上述特征差異均無統計學意義(P值均>0.05)。

2.2 治療前后踝關節腫脹疼痛對比 治療后,2組患者VAS評分、關節腫脹評分均較治療前降低,且觀察組均低于對照組,差異均有統計學意義(P值均<0.05)。見表1。

表1 2組患者治療前后踝關節腫脹疼痛評分對比

2.3 治療前后踝關節功能對比 治療后,2組患者Barthel評分及Kofoed踝關節評分均較治療前提高,且觀察組均高于對照組,差異均有統計學意義(P值均<0.05)。見表2。

表2 2組患者治療前后踝關節功能對比

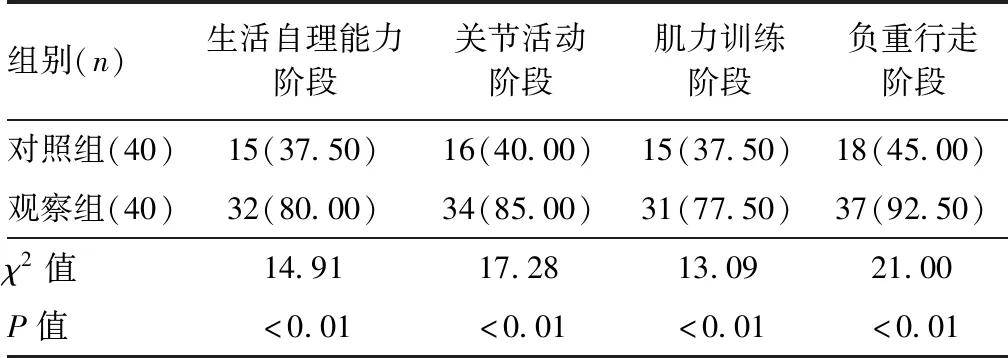

2.4 術后康復訓練依從性對比 觀察組患者生活自理能力階段、關節活動階段、肌力訓練階段、負重行走階段依從例數均較對照組高,差異均有統計學意義(P值均<0.05)。見表3。

表3 2組患者術后康復訓練依從性對比[(n)%]

3 討論

踝關節骨質疏松性骨折是老年人群較多見的一種骨折,致傷原因多為跌倒、扭傷等情況[5],具有發病急、病程緩慢且易發生再次骨折的特點,嚴重影響了患者的日常生活。臨床多在手術后進行早期康復訓練以促進功能恢復。早期康復訓練雖可改善臨床癥狀,但由于踝關節面積較小而關節負重較大,在關節損傷后,對其功能的康復要求較高,尤其老年骨質疏松患者應該更加側重于保持功能自主性,這需要專業人員反復指導。常規康復訓練多以知識指導、技能示范為主,需要反復多次教授,存在人員、時間等成本上的浪費,且一次性輸出不利于患者短時間掌握,導致部分患者康復訓練效果不能滿足臨床預期[6];此外,由于該病恢復緩慢,干預需要較長時間,部分患者由于對自身疾病認知的缺乏,以及受腫脹、疼痛等癥狀的影響,導致患者害怕康復訓練,這些因素均可導致部分患者術后康復訓練的依從性差,進而影響康復效果。

圖譜目視借力康復訓練是將康復相關的知識、作用、原則編制成畫冊,把康復訓練知識清晰、明確、系統化的展現,通過圖譜可形成視覺沖擊,患者通過反復閱讀獲取知識點,理解康復訓練的必要性,并能夠參照圖譜進行訓練,從而提高患者對疾病的認知水平,增加康復訓練的依從性。本研究結果顯示,觀察組患者能夠完成術后康復訓練各階段的例數均較對照組高,提示圖譜目視借力康復訓練可有效提升患者術后康復訓練的依從性。而術后早期進行循序漸進的依從性良好的康復訓練可幫助患者促進下肢血液循環的恢復,從而促使骨折端盡早的獲得營養而加快康復速度。同時,康復訓練可加快下肢血液、淋巴液的回流,減輕肢體腫脹、疼痛等癥狀,減少下肢深靜脈血栓發生的風險,還可降低積液、積血、皮瓣壞死等并發癥的發生,有助于踝關節功能的恢復[7]。

本研究仍有不足之處,因納入患者為老年人群,對骨質疏松情況改善有限,且僅對研究期間的結果進行對比,未能觀察遠期療效,后續應豐富相關指標,延長隨訪時間,為臨床治療老年骨質疏松性踝關節骨折患者提供更詳細的參考。