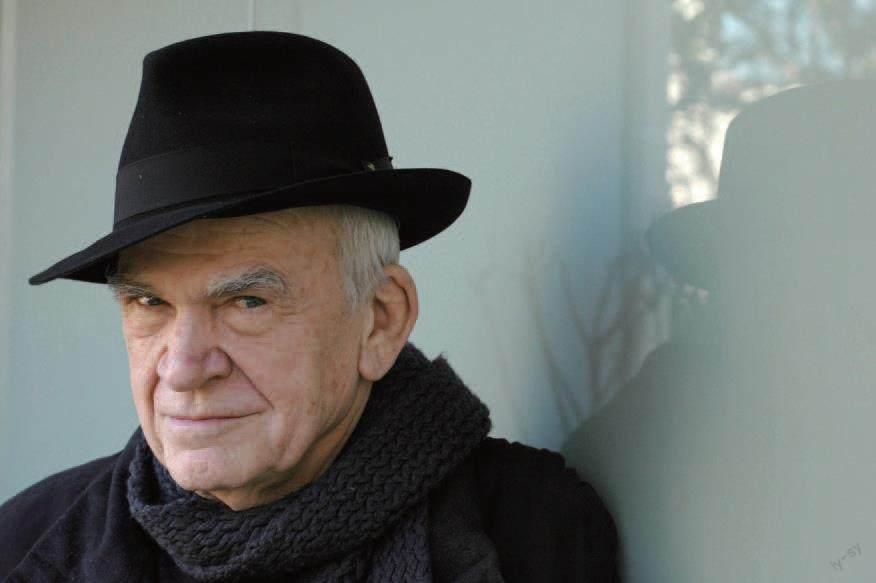

米蘭·昆德拉:用小說的力量記住歷史

廖宇虹

作為世界上讀者最多的作家之一,米蘭·昆德拉被世人評價為:創造了“思索的小說”之高峰。

這個所有人眼中的“捷克作家”,卻自認為應該被分類在“法國作家”之中。淵源背后藏著他的人生隱痛。

在政治事件影響社會及國家的大背景下,他寫就一個個小人物的一生,也仿佛在寫自己經歷著的一生。那是一個世紀的動蕩。

兩次國家巨變,撕裂生活的平靜

1929年4月1日,昆德拉生于捷克斯洛伐克第二大城市布爾諾。父親是一位鋼琴家,曾擔任音樂學院的院長,這是個典型的中產家庭。

但屬于這個家庭、這個國家的平靜將被打破。1939年3月,當希特勒撕毀《慕尼黑協定》,納粹德國占領了捷克斯洛伐克。同年9月,第二次世界大戰全面爆發了。

人心惶惶的日子里,父親卻安排昆德拉師從國內最出色的作曲家之一帕維爾·哈斯學習作曲。哈斯是猶太人,當時的人們都避之不及。

“在貝多芬的音樂中,有許多驚人薄弱的樂段。但恰恰是這些薄弱處使強有力的樂段大放異彩。它就像一片草坪,要是沒有草坪,我們看到從地上長出的漂亮大樹時是不會興奮的。”哈斯課上說過的這樣一段話,讓昆德拉咀嚼了一輩子。

后來,哈斯被關進奧斯維辛集中營,直到1944年去世,再沒見過集中營外的太陽。昆德拉在1947年寫下的第一首詩,就是《紀念帕維爾·哈斯》。

二戰后即是冷戰,捷克斯洛伐克被劃入蘇聯的社會主義陣營。1948年,19歲的昆德拉加入了捷克斯洛伐克共產黨。很長一段時間里,他積極參與一系列政治運動,但謀求在體制內漸進改革的夢想仍然阻礙重重。

因“反黨行為”被開除的昆德拉,于1956年二度入黨,但1970年再遭開除,中間經歷了1968年“布拉格之春”——捷克斯洛伐克探索具有本國特色社會主義道路的改革運動,卻被蘇聯粉碎,蘇軍再次占領捷克斯洛伐克。

昆德拉于1967年出版的第一部長篇小說《玩笑》,為他帶來世界聲譽,卻也隨著蘇聯的入侵,被列為禁書,從書店和圖書館消失了。

這不再是昆德拉期望中那個會越來越好的國家,他開始不聞窗外事,埋頭于文學創作中。這段政權之變下文學與藝術探索的經歷,奠定了他后來創作的基礎。

然而,遠離斗爭中心也不能給他帶來平靜。再度失去黨籍,昆德拉的境況變得格外艱難,電影學院的教職被剝奪,他的書被禁止出版,當局對他和妻子的監視也一天比一天嚴格。夫婦倆靠著攢下來的最后一版捷克語《玩笑》的版稅艱難度日。

“他離開的是他唯一的祖國”

1975年夏天,正處在困境中的昆德拉,接到法國一所大學的任職邀請,昆德拉夫婦得以合法離開自己的國家。他們乘坐著一輛汽車,向法國駛去,似乎走得毫不猶豫。

在昆德拉1976年出版的小說《告別圓舞曲》中,這樣描述主人公雅庫布的離開:

“就在昨天,他還想,那會是很輕松的一刻。他會滿懷喜悅地從這里出發。他會離開一個他曾錯誤地出生的地方,一個他并不覺得是在自己家的地方。但是,眼下這一時刻,他知道,他離開的是他唯一的祖國,他沒有別的祖國。”

本以為只是暫別。但是在1979年,昆德拉移居法國后的首部長篇小說《笑忘錄》出版,捷克斯洛伐克政府以“損害了其與蘇維埃聯盟關系中的利益”為由,剝奪了他的公民身份。

小說中的主人公們,在捷克斯洛伐克被占領后,有的因拒絕背棄自己的信念與俄國人妥協而丟了工作,時刻被便衣警察跟蹤;有的則隨丈夫逃離了高壓政治下的捷克……充滿政治隱喻。

《笑忘錄》中還寫道:“人類與強權的斗爭,就是記憶與遺忘的斗爭。”昆德拉將“遺忘”的概念用在歷史中,揭露了蘇聯想消滅捷克文化的意圖,在他看來,這完全是帝國主義的一種變形。

昆德拉嘲笑著當權者的借口:“別以為我失去捷克公民身份純粹是由于小說的這個片段。應回顧一下他們的整個策略……我相信1968年以后他們采取的戰術主要是排除知識分子和捷克文化對民族的影響。”

1981年,昆德拉夫婦加入法國籍。而他始終是帶著一絲怨憤的。他開始修訂自己捷克語原作的法語譯本,后來甚至說“(法譯本)比原作更忠實于原作”。到法國18年后,昆德拉完全改以法語寫作。從此,同胞們不再是他的讀者。

直到東歐劇變時期,捷克斯洛伐克在1989年爆發了“天鵝絨革命”之后,《生活在別處》《笑忘錄》和《不朽》等昆德拉的多部小說,才終于進入捷克公眾的視野。

2019年11月28日,捷克共和國政府恢復了昆德拉的公民身份。捷克駐法大使代表國家為多年來對其發動的攻擊做了道歉,昆德拉只是接過公民身份的證明文件,說了聲“謝謝”,卻也明確自己不會再回捷克定居。

這時,昆德拉已經90歲了。過往近一個世紀的歷史與他的生命交織在一起。他走過了二戰和家國之變,走過了冷戰和“布拉格之春”后的冬天。

40多年異鄉飄零的痛楚與矛盾,伴隨昆德拉終身。雖然說著“在法國生活,我很快樂”,他卻在《無知》等眾多作品中賦予主人公“流亡者”“異鄉人”身份,講述著關于“鄉愁”的故事。

自愿消失,仍難掩光輝

在流亡法國之初,昆德拉上電視,接受采訪,發表談話,撰寫文章,利用各種場合向人們講述蘇聯入侵后捷克斯洛伐克的情形。他后來解釋說,因為當時,自己“也許是唯一面對全世界報紙的捷克人,有可能解釋一切”。

1984年,以“布拉格之春”為背景的《不能承受的生命之輕》取得成功之后,昆德拉又被一檔電視節目邀請。節目之后,更多媒體爭相前來采訪他。

“我談論自己太多了。”他愿意談論歷史,而并非自己。

本就不善言辭的昆德拉,在1985年下定決心:不再接受任何采訪,甚至在巴黎寓所的對講機上,他借用小說家朋友或冰島語譯者的名字,就是不想讓人看出他住在哪一間公寓。

“藝術家應該盡量設法讓后人相信他不曾活在世上。”昆德拉喜歡引用福樓拜的這句話,他一直厭惡當今時代的“唐突冒昧”。

雖然昆德拉本人自愿消失在大眾面前,但他作品的光輝是遮掩不住的。

除了在歐美國家受到歡迎,20世紀80年代以來,昆德拉的作品也開始出現中譯本。莫言、陳忠實、韓少功、王安憶等許多中國作家與讀者都受到其影響。

如同經常出現在其作品中的反諷式幽默,昆德拉曾自嘲:“我在4月1日愚人節這天來到這個世界,有著形而上的意義。”這不過是人生的來去。

“我覺得在我們生活的時代,很榮幸能有這樣的作家。”對推動昆德拉作品在中國傳播起到重要作用的上海譯文出版社副社長趙武平說道,“他作為歷史的參與者,用小說參與到歷史變化之中,讓我們對人性、政治有不同的理解。作為讀者,我們是幸運的。”

(摘自《文史博覽·人物》2023年第7期)