基于數值分析的小凈距隧道施工方法及支護加固方案優化分析

■陳永鋒

(福州左海控股集團有限公司,福州 350028)

小凈距隧道是隧道結構中較為特殊的一類,施工先、后行洞結構受力、變形相互影響、干擾,施工力學行為極其復雜。 由于小凈距隧道圍巖應力變化的復雜性,施工前了解巖體的不利位置與破壞性質,確定加固方案,對巖體進行施工保護,減小對圍巖的擾動,確保圍巖的穩定與安全十分重要。

隧道洞身段施工力學行為受覆土厚度、偏壓角度、施工工序等因素影響,國內已有學者對其展開研究并取得了一定成果。 劉艷青等[1]、徐愛敏等[2]以招寶山隧道為依托,研究隧道在不同施工過程中的力學狀態。 Ng 等[3]分析了雙洞掌子面的滯后距離對隧道起拱線部位水平收斂變形的影響,證明了雙洞滯后距離與先行洞水平收斂變形成正相關關系,后行洞則相反。 杜菊紅[4]利用室內試驗、相似模型試驗等方法,研究了雙洞、四車道小凈距隧道的施工力學特性。 呂顯福等[5]以新城子隧道為工程背景,采用有限差分軟件研究高應力軟巖隧道施工力學行為。Cui 等[6]對大跨小凈距公路隧道進行了數值模擬,認為后行隧道對先行隧道影響顯著,拱腰、拱腳及中夾巖位置應力集中現象顯著。 Zhou 等[7]基于隨機介質理論,對大跨小凈距隧道地層沉降預測公式進行了修正。 Rahaman 等[8]對雙線隧道凈距進行了研究。Kim 等[9-11]眾多國外科研人員也分別通過室內模型試驗、數值模擬、施工現場監測等方法對小凈距隧道的施工力學特性開展了研究。

在多重因素耦合作用下,復雜地形下超大斷面小凈距隧道施工力學效應極為復雜,為了保證復雜地質條件下隧道洞身段在施工和運營期間的穩定,本研究建立精細三維模型,分析實際地形狀態下的洞身施工力學行為,確保工程安全,利用FLAC3D有限差分軟件模擬隧道洞身段開挖、支護全過程建立了洞身段三維有限差分模型,針對隧道開挖引起的地表沉降、 塑性區及中夾巖受力等進行了分析,并提出合理的加固措施建議。

1 工程概況

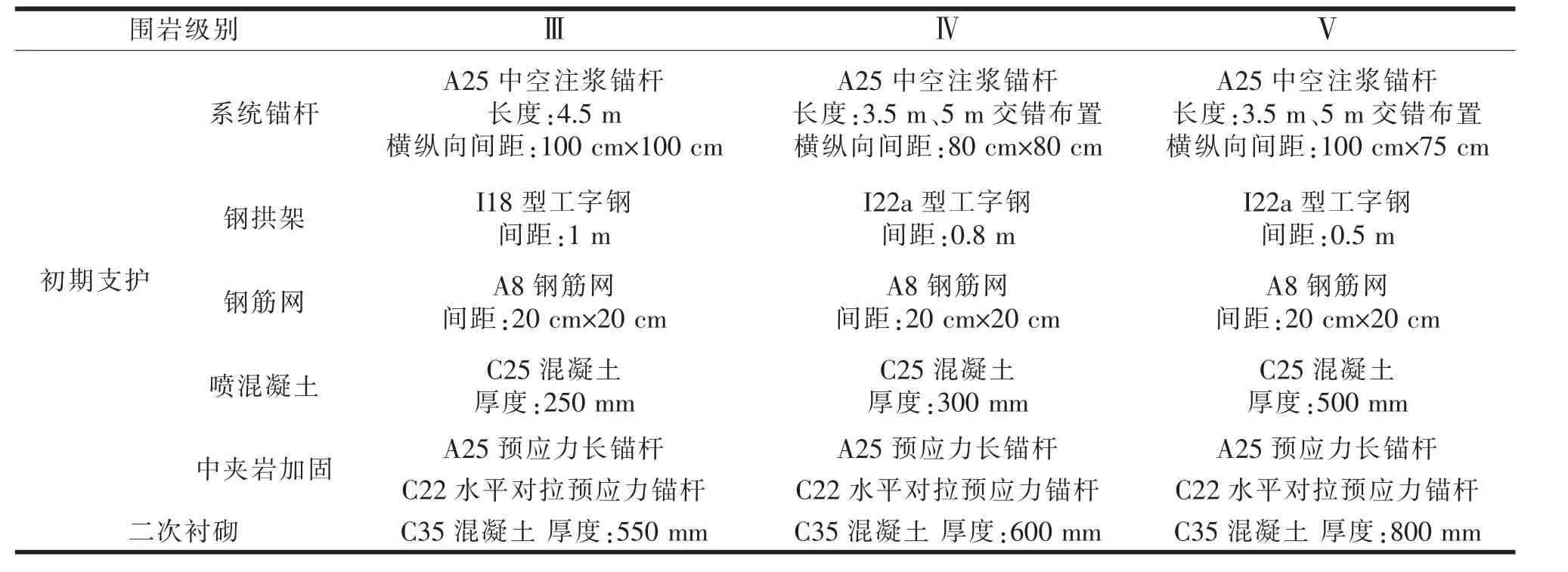

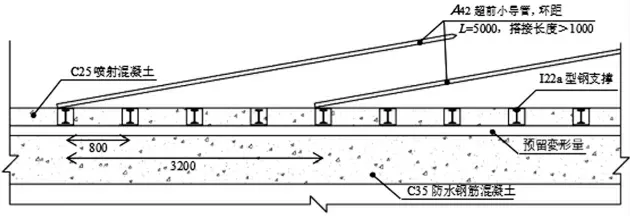

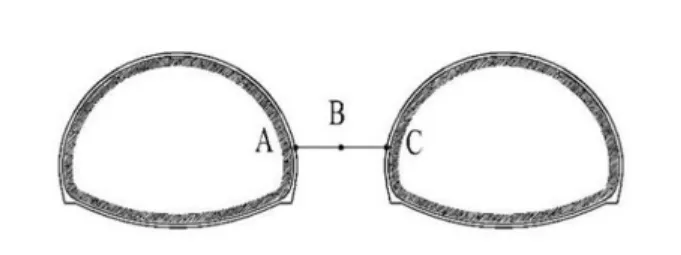

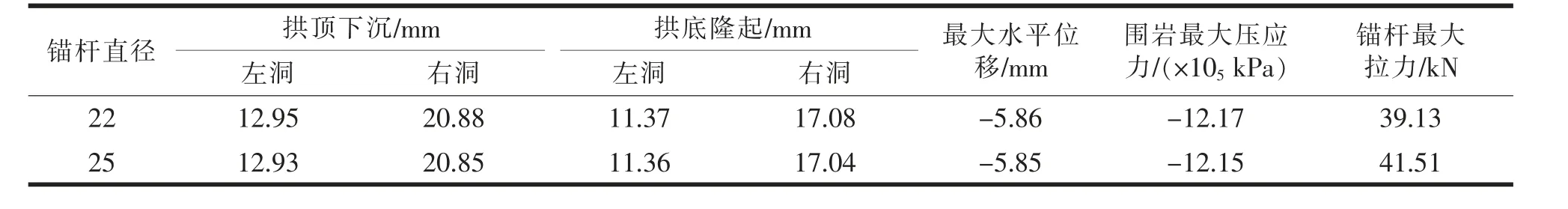

某超大斷面小凈距山嶺隧道,單洞最大跨度為20.41 m。 隧道斷面巖土層由雜填土、粉質黏土、淤泥、坡積礫質黏性土、凝灰巖等構成。 按工程地質性質、成因類型、沉積環境等要素分成9 個工程地質層。采用A25 mm 超前注漿小導管對隧道Ⅲ級圍巖洞身段進行預支護,A42 mm 超前注漿小導管對隧道Ⅳ、Ⅴ級圍巖洞身段進行預支護,如圖1 所示,表1為隧道洞身段的基本支護參數。 隧道洞身段Ⅲ級圍巖開挖采用臺階法或全斷面法;Ⅳ級圍巖開挖采用臺階法或者單側壁導坑法,Ⅴ級圍巖通常采用雙側壁導坑法或者三臺階預留核心土法進行開挖施工,預留核心土法的施工示意圖如圖2,開挖時,預留核心土長度為5 m,中、下臺階左右錯距2 m。

表1 隧道洞身段基本支護參數表

圖1 隧道Ⅳ級圍巖洞身段預支護體系設計圖

圖2 三臺階預留核心土法施工示意圖

2 洞身段施工過程及支護數值模擬

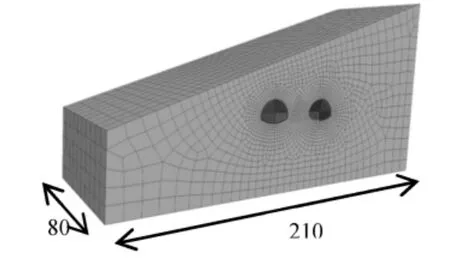

采用犀牛Rhino 軟件劃分網格,FLAC3D 有限差分軟件[11]模擬隧道洞身段開挖、支護全過程。 圍巖介質假定為各向同性與均質連續,彈塑性本構模型滿足Mohr-Coulomb 屈服準則。 計算開挖步長為1 m,初期支護滯后2 個開挖步施加,左右洞掌子面間距45 m;計算時未考慮地下水的影響。 隧道模型的長度為210 m,寬度為80 m,隧道凈距為15 m,到上下邊界的距離是開挖洞高的3 倍,并且為了消減邊界影響,左右邊界距洞口距離設置為4 倍隧道跨度。 開挖斷面寬度20 m,最小覆土厚度為20 m,偏壓角度20°,如圖3 所示,計算模型的邊界條件將側面垂直約束,底部完全約束,上表面無約束。圖4為隧道洞身段中夾巖應力分析特征點,圖5 為隧道洞周特征點位置。

圖3 計算模型及網格劃分

圖4 隧道洞身段中夾巖應力分析特征點

圖5 洞周特征點示意圖

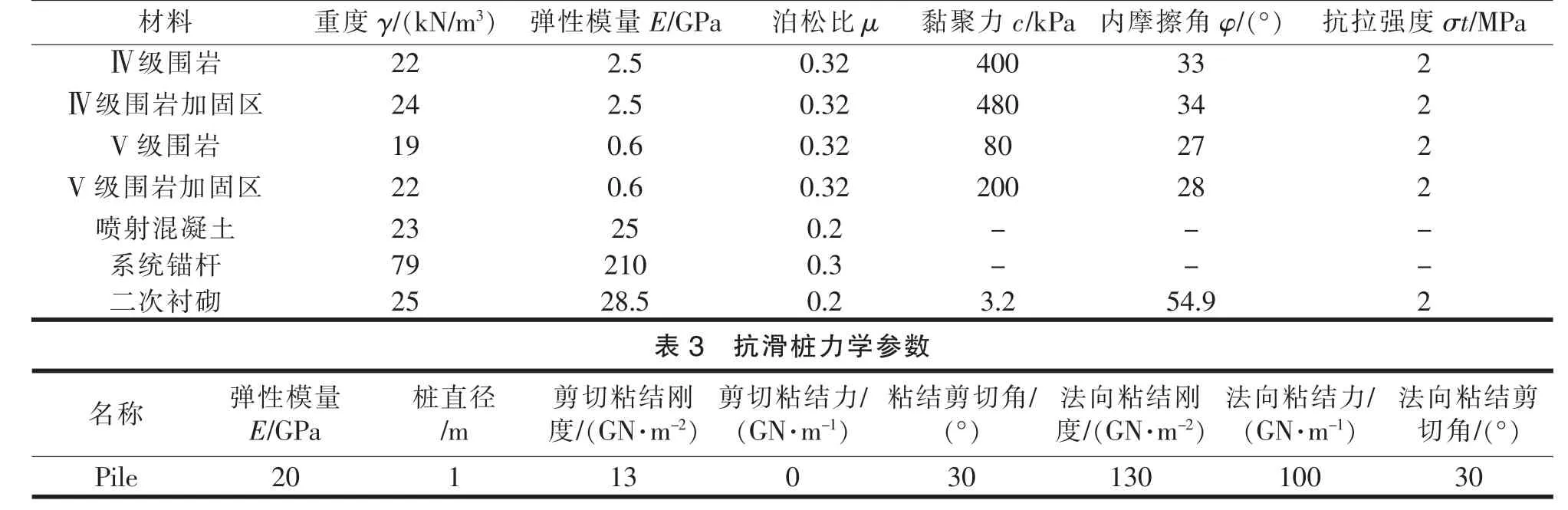

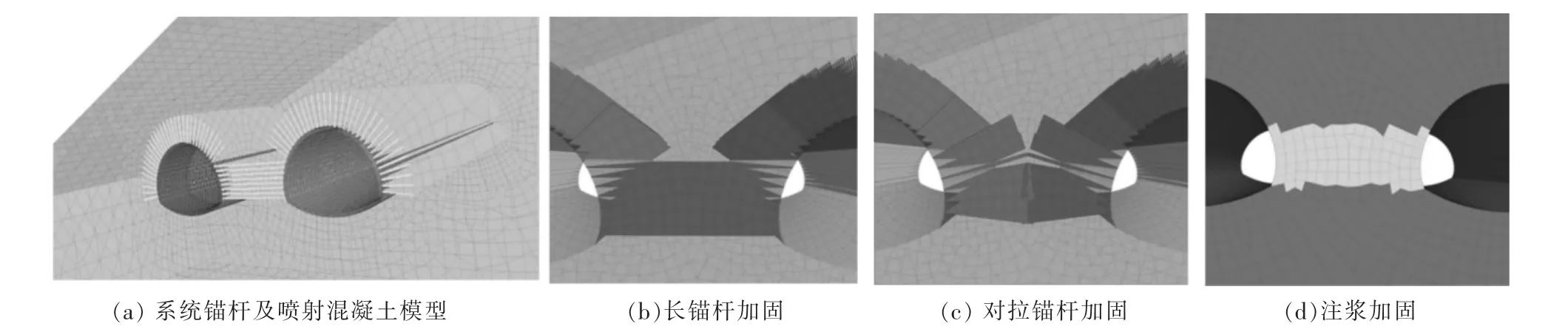

隧道開挖采用Null 單元處理, 隧道開挖后及時施作初期支護。 圍巖、加固圈以及二次襯砌采用帶襯砌參數的實體單元模擬,圍巖與支護結構的力學參數見表2,殼單元模擬初期支護,抗滑樁及管棚鋼管采用樁單元,抗滑樁力學參數見表3,錨索單元模擬錨桿,偏壓擋墻及回填土采用實體單元模擬,如圖6 所示。

表2 圍巖與支護結構的力學參數

圖6 中夾巖加固措施及其模擬

3 小凈距隧道不同施工方法的力學行為分析

3.1 不同施工方法地表沉降分析

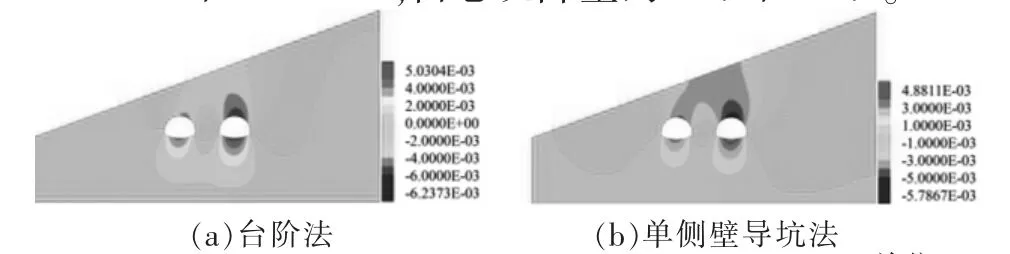

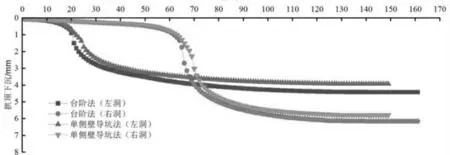

圖7(a)和(b)為Ⅳ級和Ⅴ級圍巖情況下,采用臺階法和單側壁導坑法施工典型斷面地表的沉降曲線。 從圖中可以看出,Ⅳ級圍巖情況下,相較單側壁法,臺階法施工引起的地表沉降更大,3 點分別增大約12%、13%和11%。 隧道埋深較深,沉降曲線大致呈“U”形。地表沉降在巖墻中心線左右兩側不對稱,深埋一側的沉降值及沉降范圍均較大。沉降最大值均位于隧道中心線和深埋洞拱頂正上方之間的位置,分別為3.83 mm、3.44 mm。 對比左、右洞地表沉降情況,深埋一側隧道的沉降值和沉降范圍均較大。 Ⅴ級圍巖情況下,相比雙側壁法,三臺階預留核心土法施工引起的3 點地表沉降分別增大約60%、70%和60%。 地表沉降曲線呈不對稱“U”形。 雙側壁導坑法、三臺階預留核心土法開挖產生的地表沉降最大值位于隧道中心線和深埋洞拱頂正上方之間的位置,分別為13.32 mm、21.32 mm。

圖7 地表沉降曲線

3.2 圍巖位移分析

采用臺階法和單側壁導坑法施工洞室位移主要體現在拱頂下沉、拱底隆起的豎向位移,圍巖位移的變化不大,此處給出了IV 級圍巖狀況下的位移云圖如圖8 所示,先行淺埋側位移值均小于后行深埋側。Ⅳ級圍巖采用臺階法施工引起的左、右洞拱頂下沉值為4.42 mm 和6.16 mm,采用單側壁導坑法施工引起的左、右洞拱頂下沉值為3.94 mm 和5.79 mm,臺階法相對單側壁導坑法增大分別約12%、6%。如圖9 所示,臺階法施工和單側壁導坑法施工下,小凈距隧道右洞開挖引起左洞的拱頂豎向位移增量分別為0.45 mm 和0.60 mm,占總沉降量的10%和15%。

圖8 不同施工方案下Ⅳ級圍巖豎向位移云圖

圖9 隧道斷面左、右洞拱頂沉降與施工步的關系

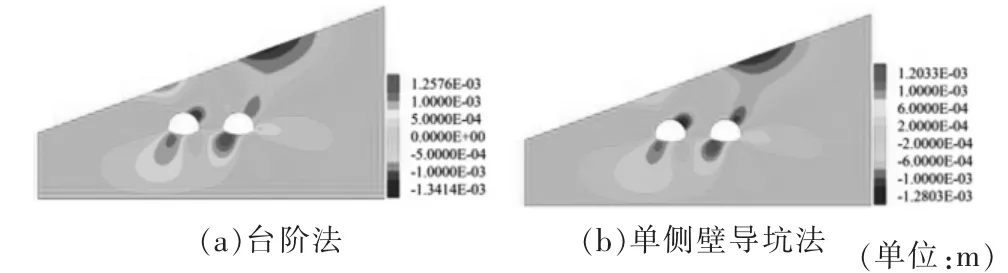

圖10 為開挖完成后不同施工方案下Ⅳ級圍巖水平位移云圖,可以看出,臺階法與單側壁導坑法水平位移分布規律大致相同,即隧道拱頂、拱肩水平左移,拱底、拱腳水平右移。 臺階法施工時,最大水平位移值為-1.34 mm,位于深埋隧道上方地表位置。單側壁導坑法施工時,最大水平位移值為-1.28 mm,位于淺埋隧道近中夾巖側拱肩位置。 臺階法施工引起的水平位移值略大于單側壁導坑法。

圖10 不同施工方案下Ⅳ級圍巖水平位移云圖

3.3 圍巖應力分析

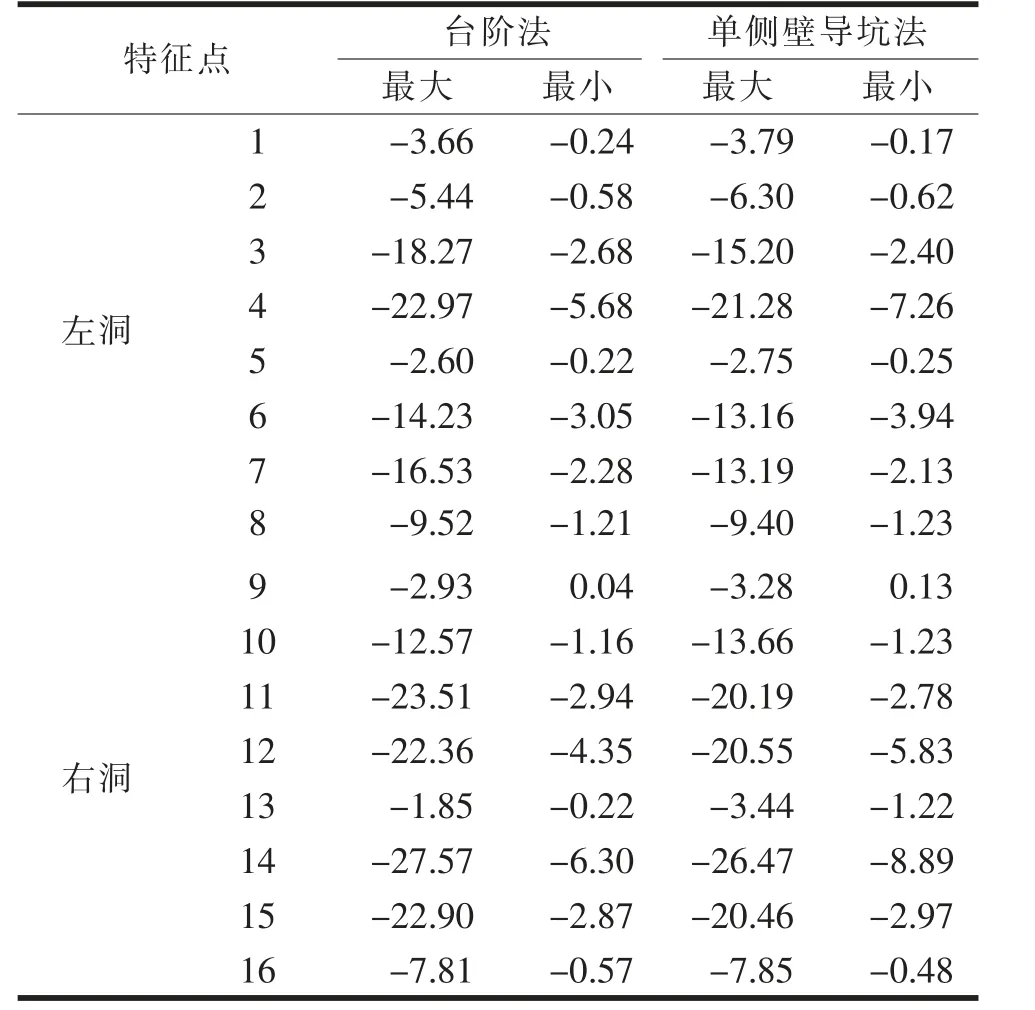

IV 圍巖狀況下,臺階法、單側壁導坑法開挖完成后的圍巖主應力如圖11 所示, 特征點主應力見表4。2 種開挖方法的主應力分布大致相同。除右洞拱頂出現較小拉應力外, 其余部位均受壓。 根據Mohr-Coulomb 強度準則, Ⅳ級圍巖最大拉應力計算值為616 kPa。取安全系數為1.25,拉應力允許值為493 kPa。臺階法、單側壁導坑法開挖引起的右洞拱頂拉應力分別為4 kPa、13.03 kPa,遠小于巖體允許抗拉強度,不存在張拉破壞問題。 中夾巖、右洞外側拱腰處最大主應力與最小主應力差值較大,有較明顯的應力集中現象,為施工薄弱部位,應及時支護,加強監測力度。 比較中夾巖應力發現,單側壁導坑法略優于臺階法,臺階法開挖導致的最大主應力相對單側壁導坑法約增加4.2%。

表4 IV 圍巖洞周特征點主應力結果(單位:×105 Pa)

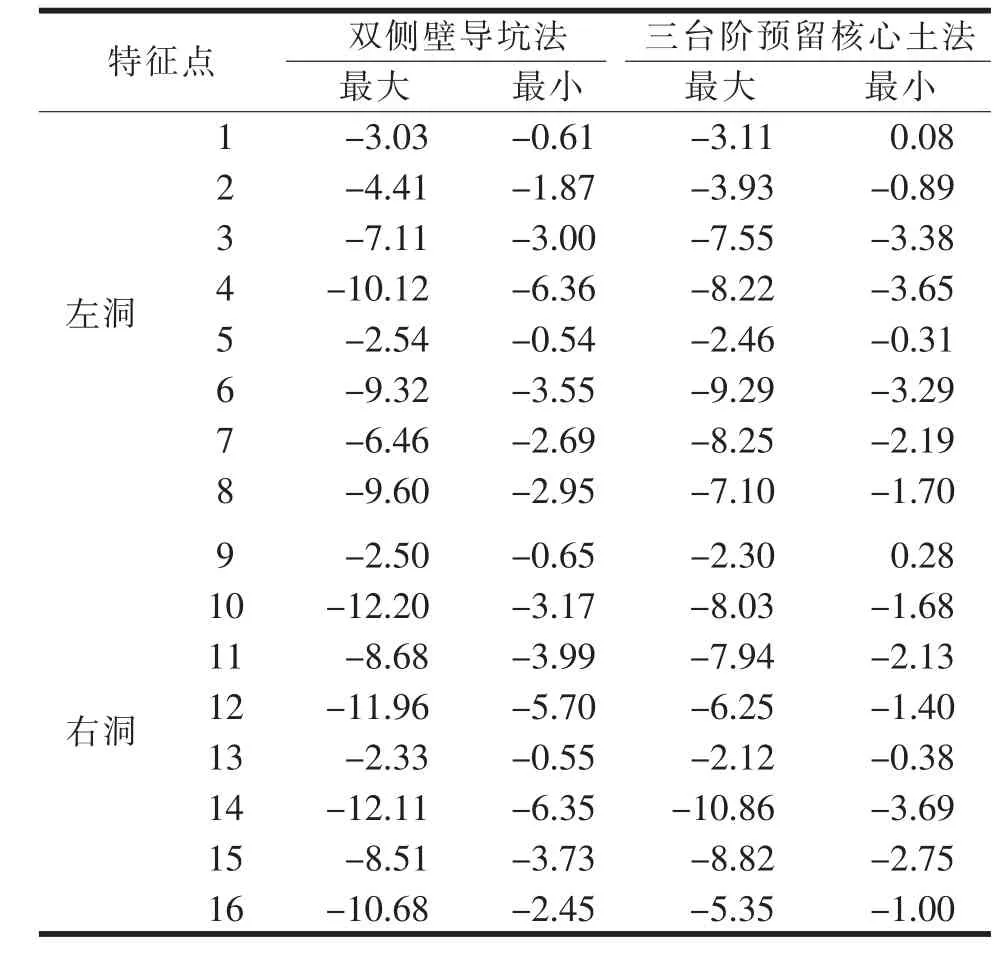

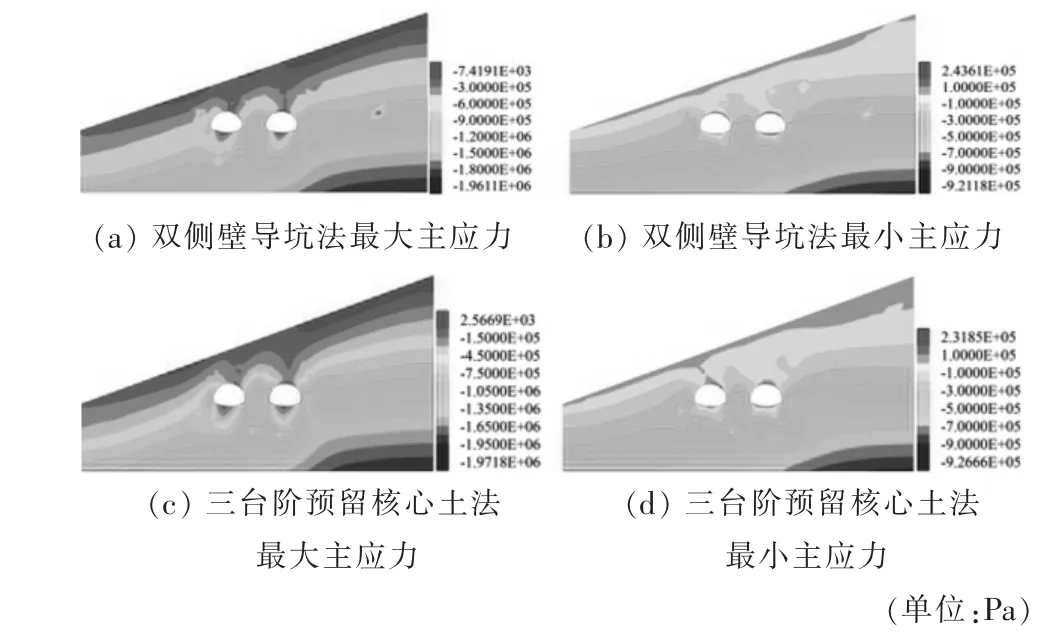

V 級圍巖狀況下不同施工方法開挖完成后的圍巖主應力如圖12 所示, 特征點主應力見表5 所示。 V 級圍巖節理較發育,建議隧道拱頂不允許出現拉應力,即拉應力允許值為0 kPa。 雙側壁導坑法開挖洞周主應力均為壓應力。 三臺階預留核心土法左、右洞拱頂處產生拉應力,分別約為8 kPa、28 kPa,在施工過程中易發生張拉破壞,采用此方法開挖會影響施工安全與質量。 右洞外側拱肩處最大主應力與最小主應力差值最大,圍巖受力狀態較差。

表5 V 級圍巖洞周特征點主應力結果(單位:×105 Pa)

圖12 雙側壁導坑法和三臺階預留核心土法開挖主應力云圖

3.4 圍巖塑性區分布

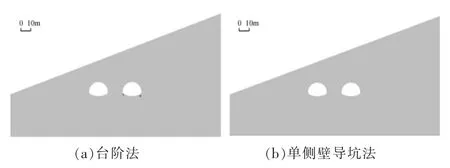

IV 級圍巖塑性區分布見圖13。 由圖可知,采用臺階法開挖圍巖塑性區主要集中在右洞隧道拱腳處,為剪切破壞;采用單側壁導坑法開挖圍巖狀態良好,未出現塑性區。 通過對臺階法、單側壁導坑法模擬分析可以發現,從施工力學角度看,2 種施工方案均可行。 在控制隧道圍巖位移方面,單側壁導坑法與臺階法相比略為優越,但差別不大。 綜合考慮安全性和經濟性,在規范操作的前提下,可將臺階法作為Ⅳ級圍巖洞身段的最優施工方法。

圖13 不同施工方法下Ⅳ級圍巖塑性區范圍

V 級圍巖塑性區分布見圖14,可以看出2 種不同工法下圍巖塑性區分布規律不同。 雙側壁導坑法進行小凈距隧道施工的過程中,圍巖塑性區主要分布在先行洞近中夾巖側拱腳以及后行洞拱肩、拱腳位置;三臺階預留核心土法施工時,塑性區主要分布在后行洞拱肩及模型右邊界位置。 2 種工法下隧道開挖引起的巖體塑性破壞均為剪切破壞。 三臺階預留核心土法開挖產生的塑性區范圍更大。 通過對雙側壁導坑法、三臺階預留核心土法的模擬分析可以發現:在控制隧道圍巖位移、塑性區發展方面,雙側壁導坑法具有更顯著的優勢。 可將雙側壁導坑法作為V 級圍巖段的最優施工工法。

圖14 不同施工方法下Ⅴ級圍巖塑性區范圍

3.5 初期支護參數對比分析

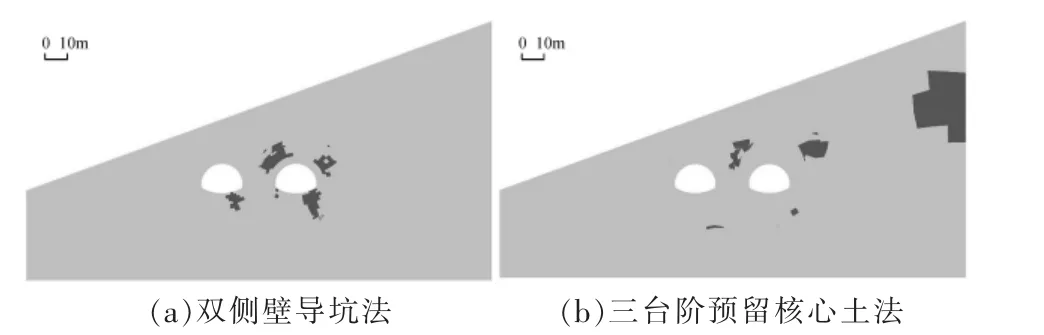

針對V 級圍巖,對隧道初期支護參數進行對比分析。 不同錨桿直徑下模型計算結果如表6 所示。當錨桿直徑從22 mm 增加至25 mm 時,圍巖位移值減小0.09%~0.23%。 可知隧道開挖完成后,在右洞右側拱腳及中夾巖位置出現較為明顯的應力集中現象,隨錨桿直徑增大,圍巖最大壓應力減小0.16%。 總的來說,不同錨桿直徑下圍巖位移、應力相差不大。從錨桿受力狀態來看,當錨桿直徑為22 mm 時,錨桿軸力最大值為39.13 kN,安全系數為2.91;當錨桿直徑為25 mm 時,錨桿軸力最大值為41.51 kN,安全系數為3.54;當錨桿直徑從22 mm 增加至25 mm 時,錨桿軸力最大值增大6.1%,安全系數增加約22%。

表6 不同錨桿直徑下模型計算結果

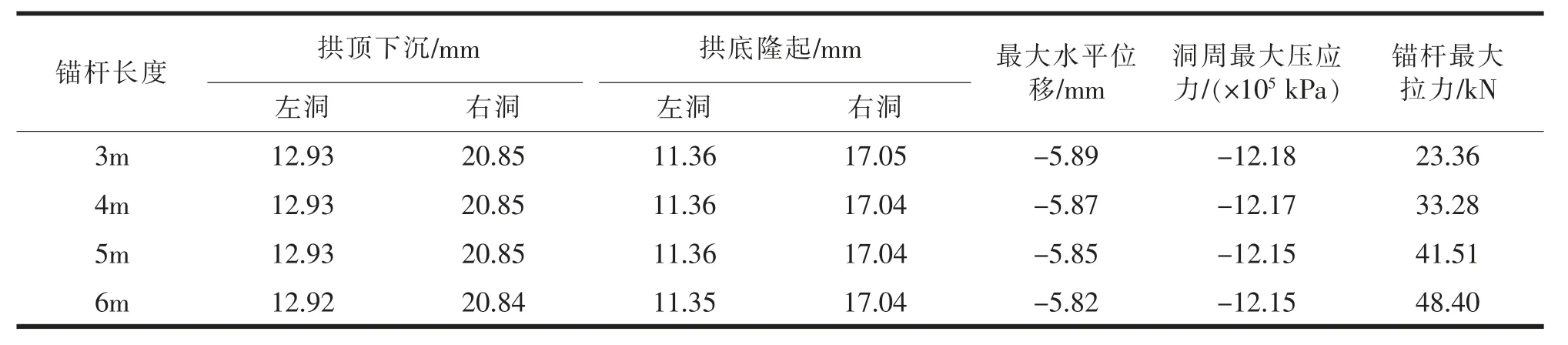

表7 為不同錨桿長度下模型計算結果。 由表可知,隨著錨桿長度變長,圍巖位移、最大壓應力呈減小趨勢,但變化幅度不大。 錨桿長度由3 m 增加至6 m 時,圍巖位移值減小0.05%~1.19%,最大壓應力減小0.25%。 錨桿長度對圍巖位移、應力的影響較小。 從錨桿受力狀態來看,錨桿越長,錨桿拉力最大值越大。 最大值均出現在右洞右側拱肩位置。 錨桿長度為3 m、4 m、5 m、6 m 時,錨桿拉力最大值分別為23.36 kN、33.28 kN、41.51 kN、48.40 kN。

表7 不同錨桿長度下模型計算結果

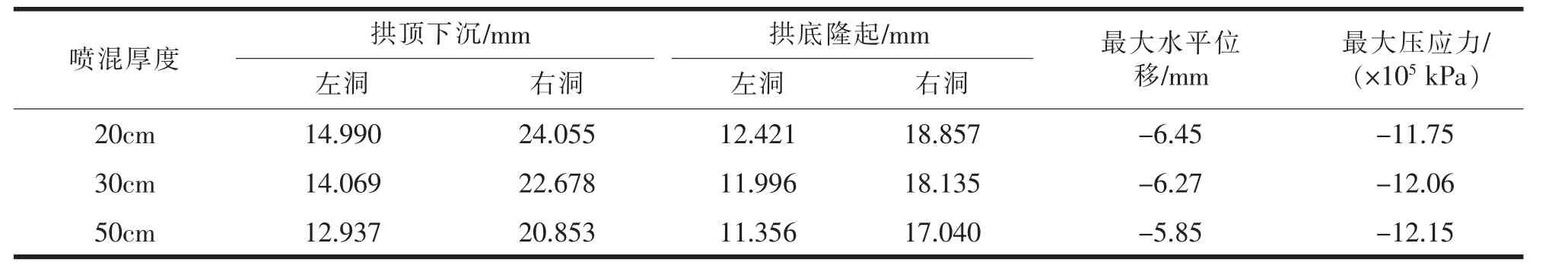

表8 為不同噴射混凝土厚度下洞周位移、應力值。 由表可知:圍巖位移隨噴射混凝土厚度的增加而逐漸減小。 噴射混凝土厚度從20 cm 增加到50 cm 的過程中,拱頂下沉值分別減小約6%、13.5%,拱底隆起值減小約3.5%、9%,最大水平位移值減小約3%、9%。 其中拱頂下沉值降幅最大,增大噴射混凝土厚度能有效控制隧道拱頂位移。 從應力來看,洞周主應力均呈壓應力狀態。 右洞近中夾巖側拱肩(特征點10)處應力集中,壓應力最大。 噴射混凝土厚度從20 cm 增加到50 cm 的過程中,最大壓應力值分別減小2.6%、3.4%。

表8 不同噴混厚度下模型計算結果

3.6 不同開挖進尺對比分析

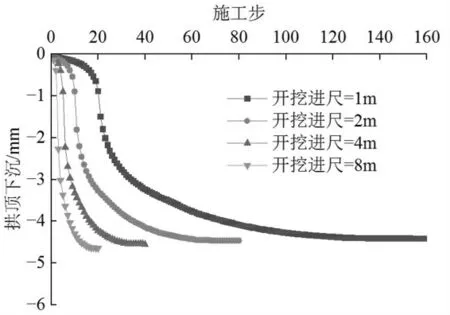

開挖進尺的選取對施工進度和施工安全至關重要。 經上述分析可知,Ⅳ級圍巖超大斷面小凈距隧道在選擇上下臺階法為合理工法后,當開挖進尺為1 m 時,圍巖及支護結構穩定性良好,現狀施工采用的開挖進尺存在較大保守余量,可通過數值模擬對開挖進尺優化,以期在保證隧道施工安全與質量的前提下,縮短工期,提高施工效率。 圖15 為不同開挖進尺下左洞拱頂沉降與施工步的關系曲線。施工過程中,隧道開挖對周圍巖體產生擾動。 開挖進尺大,擾動次數少,每次擾動產生的影響大;開挖進尺小,擾動次數多,每次擾動產生的影響小。 開挖進尺為1 m、2 m、4 m、8 m 條件下,單次開挖引起的左洞拱頂沉降量最大值分別為0.61 mm、0.92 mm、1.33 mm、1.88 mm。 與開挖進尺為1 m 相比,隨著進尺的增加,單次開挖引起的左洞拱頂沉降量最大值分別增大約50%、118%、208%。 因此,結合工期、安全性綜合考慮, 施工過程中可適當增大開挖進尺,建議將Ⅳ級圍巖洞身段開挖進尺增大為4 m。

圖15 不同開挖進尺下左洞拱頂沉降與施工步關系曲線

4 中夾巖力學性能分析

中夾巖受力狀態是決定中夾巖加固措施的主要依據。 以V 級圍巖小凈距隧道為例,主要參數如下:凈距B=15 m,偏壓角度=20°,最小覆土厚度=20 m。

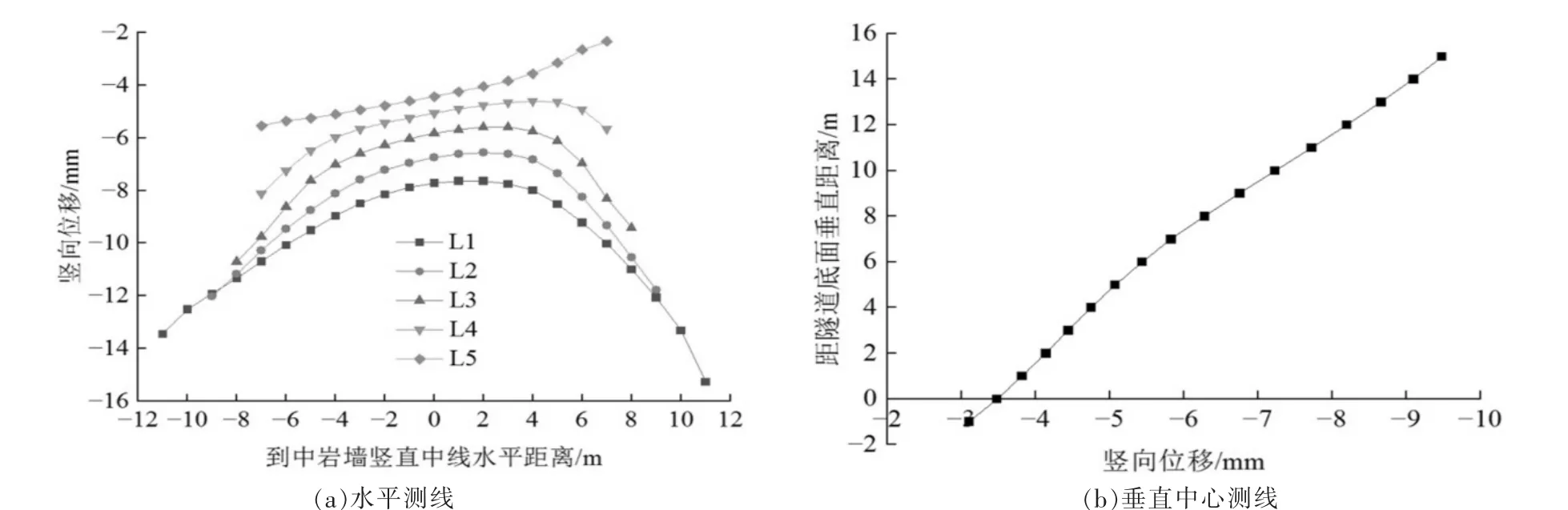

4.1 中夾巖位移變化分析

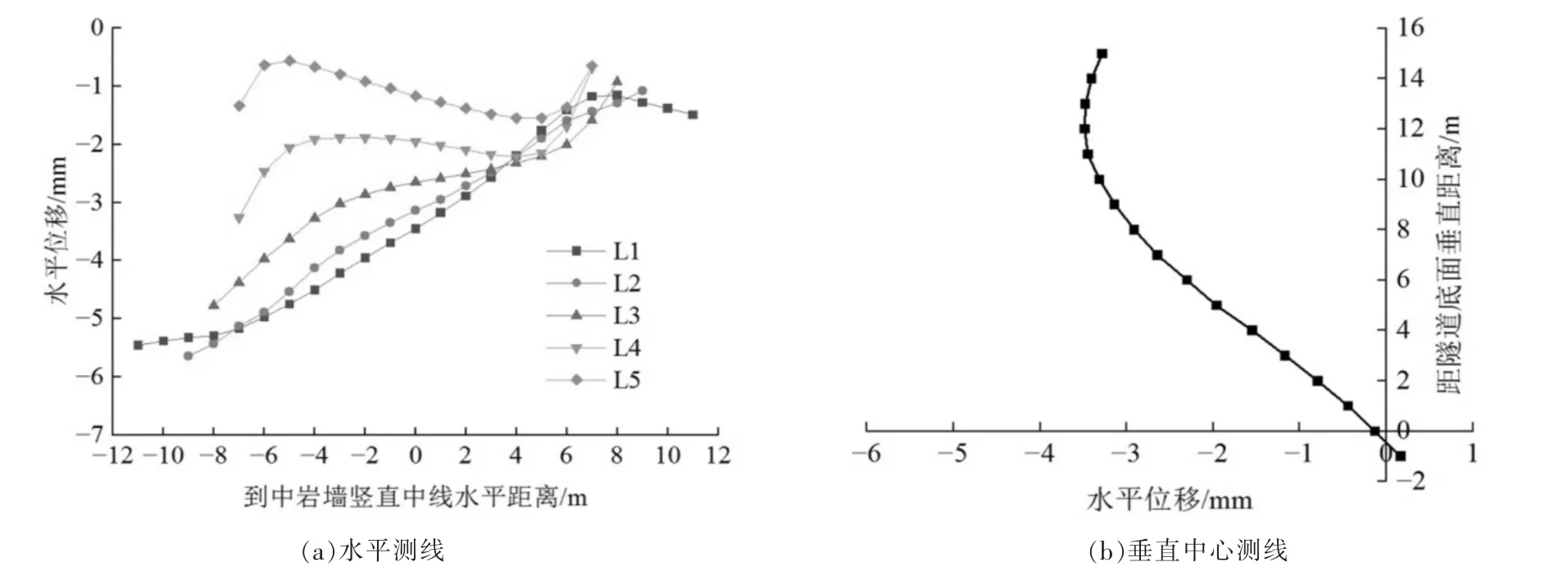

圖16~17 為中夾巖豎向位移以及水平位移變化曲線,豎向位移正值向上、負值向下,水平位移正值向右、負值向左。 由圖可知:中夾巖豎向位移值集中在-2~-16 mm,即中夾巖整體呈向下變形趨勢,頂部位移大于中部、底部;中夾巖水平位移值集中在0~-6 mm,即在偏壓作用下,經先后行洞擾動,中夾巖最終呈現整體向先行左洞側水平位移的趨向,水平位移左側大于右側,頂部大于底部,巖墻左側頂部水平位移約比中部大14.2%,比底部大307.5%。

圖16 中夾巖豎向位移變化曲線

圖17 中夾巖水平位移變化曲線

4.2 中夾巖應力分布分析

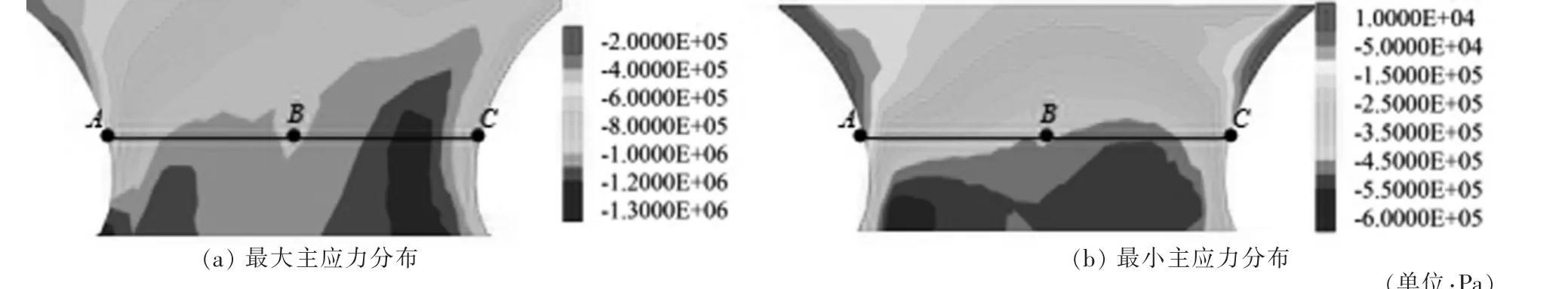

中夾巖主應力分布如圖18 所示, 中夾巖承載時,頂部存在應力卸載區,底部應力集中。 在小凈距隧道中夾巖中, 從腰部至隧道拱腳間的應力較大,中部的主應力大于靠近中夾巖左右兩側的主應力。以大主應力為例,隧道開挖完成后,中夾巖中間部位(B 點)比近左右洞側(A、C 點)大約24%、40%,而A、C 兩點應力差距不大。

圖18 中夾巖主應力分布云圖

4.3 中夾巖加固效果分析

圖19 為開挖完成后不同中夾巖加固方案下中夾巖水平位移云圖,注漿加固后,中夾巖水平位移明顯減小,近先行洞側位移減小量大于近后行洞側;長錨桿、對拉錨桿加固后,近先行洞側巖墻水平位移值小于未加固時,近后行洞側巖墻水平位移值大于未加固時。 造成這一現象的原因在于:隧道開挖后,中夾巖向先行洞方向移動,后向后行洞方向移動。 加固措施能有效控制后行洞對中夾巖的擾動,減小中夾巖向后行洞方向移動的位移值。 長錨桿、對拉錨桿、注漿3 種中夾巖加固方案下,中部左側巖墻水平位移值與未加固時相比分別減小19.8%、21.3%、17.0%。 對拉錨桿加固效果好于長錨桿。

圖19 中夾巖水平位移云圖

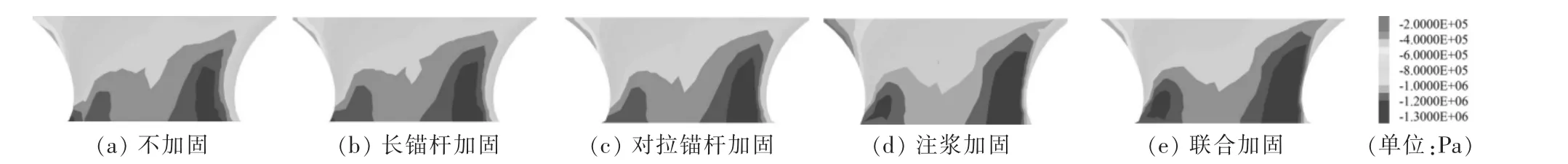

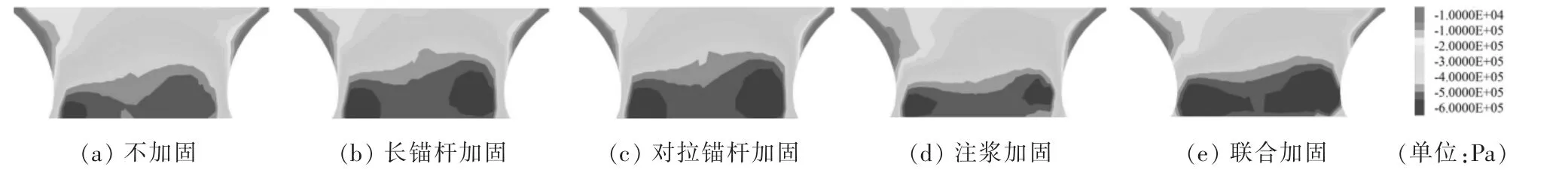

圖20~21 為不同中夾巖加固方案下中夾巖主應力分布云圖,加固后,中夾巖底部近左右洞側大、小主應力值增大明顯。 與不加固中夾巖相比,采用長錨桿、對拉預應力錨桿、注漿加固時中夾巖大主應力分別增大4.5%、4.8%、14.8%,小主應力分別增大35.8%、40.7%、減小1%。 由應力圖可知,各加固措施對中夾巖應力狀況均有所改善,但錨桿加固與注漿加固機理不同。

圖20 最大主應力分布

圖21 最小主應力分布

5 結論

針對超大斷面小凈距隧道建立了洞身真實的三維精細有限元模型,對洞身段的圍巖、凈距、初期支護以及中夾巖進行了施工力學分析,得出以下結論:(1) IV 級圍巖洞體段的開挖采用單側壁導坑法或臺階法,V 級圍巖洞體部分則采用雙側壁導坑法或三臺階預留巖心土法開挖。 在這2 種情況下,開挖進尺均為1 m。 V 級圍巖洞身段初支參數為錨桿直徑25 mm,錨桿長度3.5 m、5 m(交錯布置),噴射混凝土厚度500 mm; 中夾巖加固措施為對拉錨桿或長錨桿加固。 為保證超大斷面小凈距隧道施工的經濟性、安全性、環保性,應對上述設計、施工方案進行分析與優化。 (2)根據數值模擬結果提出3 點施工方案和設計方案的優化建議:一是建議IV 級圍巖洞身段采用臺階法施工,V 級圍巖洞身段采用雙側壁導坑法施工,并將IV 級圍巖洞身段的開挖進尺增大為4 m,以提升施工效率;二是數值模擬驗證了當前采用的V 級圍巖洞身段采用的初支參數是合理的;三是V 級圍巖洞身段中夾巖建議采用“長錨桿+注漿”的聯合加固方法進行加固,同時將注漿加固范圍擴大至雁形部,以提高洞身的穩定性和安全性。