軟巖隧道“錨桿+注漿”加固合理范圍分析

■周 龍

(三明市公路事業發展中心泰寧分中心,三明 354400)

隨著國家規劃進一步推進, 全國交通工程快速發展,在隧道修建進程中,穿越不良地質區域的隧道施工難度驟升,軟巖等不良地質區域時常發生垮塌與滑坡等災害,結合凍土凍融循環等作用,同時伴隨巖溶與地下水發育,隧道施工穩定性面臨巨大挑戰,因此,面對穿越軟巖區域隧道的施工加固技術需進行相應優化設計,確保施工安全穩定性[1]。 軟弱巖遇地下水可進行降級處理,為解決相關難題學者們分析隧道設計與施工,總結出一系列隧道軟圍加固設計方案與施工方法。 唐超等[2]、周淵韜[3]通過計算預測隧道施工區間IV 與V 級圍巖涌水量,分析水量大小與隧道巖體相應承載性能,得出注漿加固圈合理厚度;張興[4]、石鈺鋒等[5]針對軟弱地層隧道,運用數值仿真分析不同加固措施對隧道穩定性的影響,利用相關隧道穩定指標評價加固范圍合理性;陳桂林[6]、吳昊[7]設計不同加固方案,優化加固技術與注漿材料,建立相應模型計算對應指標分析軟弱圍巖鐵路隧道穩定性與支護結構承載能力;吳月紅[8]建立有限元模型,探討抗浮錨桿及“抗浮錨桿+超前管幕”兩種加固模型,分析對比兩種加固措施的效果;王浩等[9]建立對拉錨桿加固力學模型,分析對拉錨桿加固后中巖墻的力學特征。

基于上述研究,本研究以隧道穿越軟巖區域為背景,分析不同“錨桿長度+注漿范圍”工況下巖體位移與塑性區,總結初支內力變化規律,結合經濟環保特點確定合理“錨桿+注漿”范圍,以期為軟巖隧道加固設計與施工階段提供參考。

1 工程簡介

該隧道位于軟巖不良地質區域,隧道巖性以強風化泥灰巖為主,部分區間表現為巖溶地下水發育,巖體性質較差,區域周邊圍巖多為V 級圍巖,隧道平均埋深為66 m,整體跨度為11.0 m,高度為9.6 m,本研究監測斷面施工階段僅建立初期支護,采用CD法進行開挖,隧道支護結構見圖1,將初支、鋼筋網型鋼統一等效換算進行簡化[10],求解得出巖體與復合式支護材料相關參數見表1。

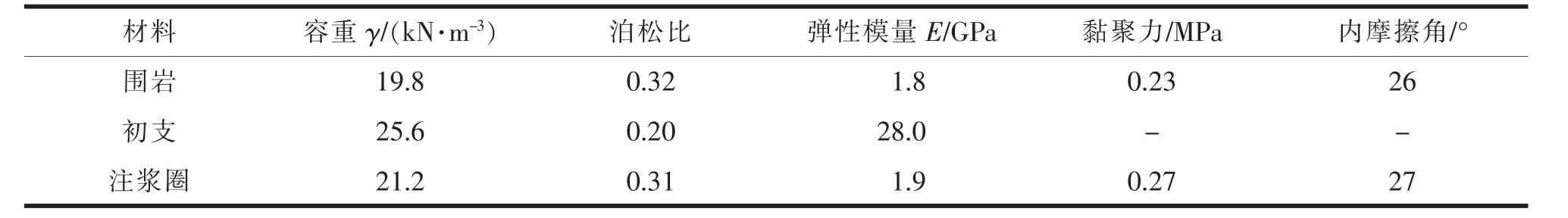

表1 巖體與復合式支護材料相關參數

圖1 隧道V 級支護結構設計

2 數值模型與參數設置

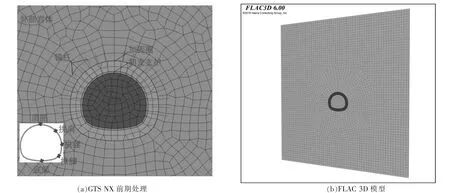

隧道開挖影響范圍約為3 倍洞跨且僅考慮開挖進尺1 m,數值模型上邊界距隧頂66 m,下邊界距隧底50 m,左右邊界距隧道兩側50 m,巖體與注漿范圍采用摩爾庫倫本構模型,初支采用彈性模型,對應單元展開模擬,力學邊界表現為上邊界自由,左、右、前、后與下邊界固定,注漿巖體彈性模量增強約為30%[11],數值模型見圖2,對應監測點為隧道頂部、拱肩、拱腰、拱腳、底部。

圖2 軟巖隧道數值模型

3 數值模擬結果

選取隧道對稱右半邊數據進行分析,以頂部、右拱肩、右拱腰、右拱腳與底部對應數據進行相關對象的研究,數值模擬工況如下:當錨桿長度4.0 m時,注漿厚度分別為2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 m;當注漿厚度4.0 m 時,錨桿長度分別為2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 m。

3.1 隧道周邊巖體位移

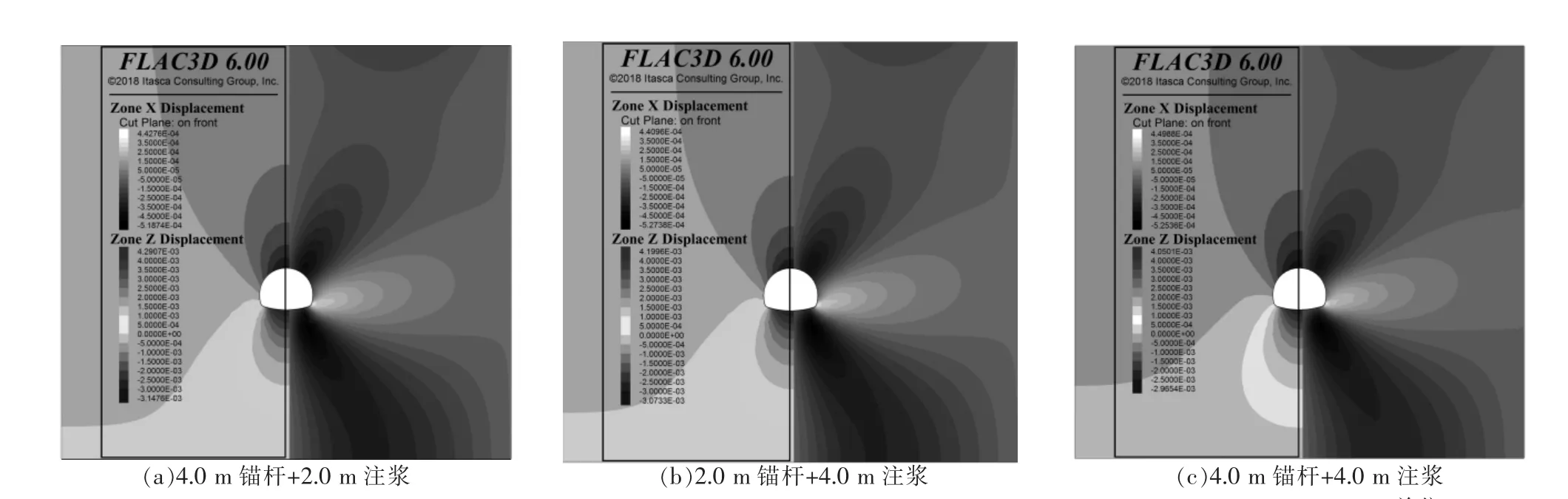

提取數值模型中相關部位對應水平與豎直位移,首尾工況數值云圖見圖3。 從圖3 可知,水平與豎直位移較大值分別位于拱腰與頂底部。

圖3 隧道周邊巖體位移云圖

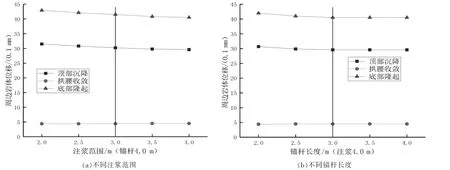

針對不同工況的隧道頂部沉降、拱腰收斂與底部隆起3 種特征值變化規律見圖4,頂部沉降、拱腰收斂與底部隆起允許位移分別為11.0、14.3 與11.0 mm[12],分析得出以下結論:(1)不同工況下的頂部沉降、拱腰收斂與底部隆起峰值分別為3.15、0.44與4.29 mm,3 種特征值均未超過允許位移值,說明隧道施工階段整體處于安全穩定狀態;(2)當錨桿長度恒為4.0 m, 頂部沉降隨注漿范圍增加而減小且減小速率由大到小, 底部隆起與頂部沉降變化趨勢一致, 拱腰收斂隨注漿范圍增加而緩慢增加且變化不明顯;當注漿范圍恒為4.0 m,頂部沉降隨錨桿長度增加而減小且減小速率迅速降低,底部隆起與頂部沉降變化趨勢一致,拱腰收斂基本不受影響,有輕微增大;(3)錨桿長度恒定,注漿范圍超過3.0 m 后,周邊巖體各部位位移變化不再明顯,若繼續增大注漿范圍不滿足經濟合理的方針;注漿范圍恒定,當錨桿長度超過3.0 m 后,隧道周邊圍巖亦無明顯變化, 說明錨桿長度3.0 m 已經滿足設計要求,不需設置更長錨桿進行加固,可對原設計4.0 m 錨桿設計進行優化。 綜合不同工況位移情況,分析得出合理加固范圍為“錨桿3.0 m+注漿3.0 m”。

圖4 不同工況隧道位移特征值變化規律

3.2 隧道周邊巖體塑性區

巖體位移與塑性區存在聯系,位移包括彈性與塑性變形,隧道施工階段瞬間卸荷,彈性變形較快發生,隨隧道進一步開挖,由于掌子面巖土體的缺失,巖體發生較多變形,呈現隧道周邊塑性松動區,也叫作塑性區。 本研究注漿加固措施意在填充巖體縫隙,達到加強巖體的目的,而錨桿主要起到聯結節理與分層巖體的作用,可有效提高巖體的抗剪能力,塑性區分為剪切、拉伸與剪切拉伸復合塑性區,其中危險性剪切拉伸>拉伸>剪切, 拱腳處支護及時封閉成環,可減少圍巖剪切塑性區,由于篇幅有限,塑性區云圖僅列出部分如圖5 所示,總結出隧道周邊巖體塑性區分布規律如下:(1)隧道施工后如未采取加固措施,塑性區立即產生于拱腳部位,塑性區主要為剪切塑性區,此處塑性區范圍超過了隧道半徑30%,隧道存在局部破壞的可能,需進行相應加固措施,縮小塑性區范圍也應保證塑性區有一定發展,減小支護的受力;(2)施工后立即采取加固措施,塑性區會相應減小,經過加固后拱腳處塑性區明顯減小,部分工況下的剪切塑性區轉換為拉伸塑性區;對比“4.0 m 錨桿+3.0 m 注漿”與“3.0 m 錨桿+4.0 m 注漿”2 種工況發現,錨桿長度過長會使得剪切塑性區轉換為拉伸塑性區,說明錨桿過長并不一定適用,可適當減小錨桿長度,注漿范圍大于3.0 m,塑性區未發生明顯變化,可優化加固設計采用“錨桿3.0 m+注漿3.0 m”,既可達到同樣加固效果,也可滿足經濟合理性。

圖5 隧道周邊巖體塑性區分布云圖

3.3 隧道初期支護安全系數

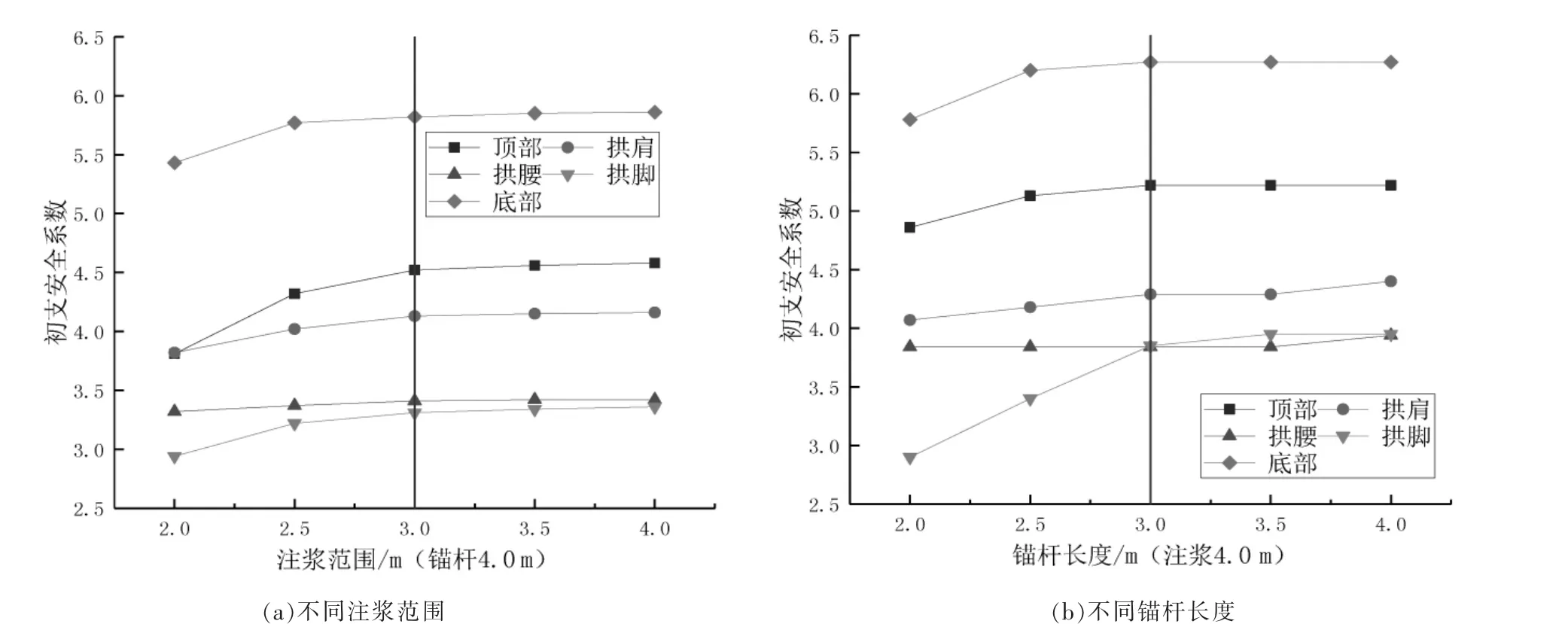

按照《混凝土結構設計規范》(GB 50010—2002)對支護結構安全系數進行計算,提取有限差分軟件殼單元提取軸力N 與彎矩M,初期支護安全系數換算見公式(1)~(2),初支抗壓安全系數容許值為2,抗拉安全系數容許值為2.7,軸力均為壓力,計算出不同工況下各部位初期支護安全系數見圖6。

圖6 不同工況初期支護安全系數變化規律

式中:Ra為混凝土抗壓強度;R1為混凝土抗拉強度;K 為初期支護安全系數;N 為軸力(kN);b 為截面寬度(m);h 為截面厚度(m)。

由圖6 可知,不同工況下隧道初支安全系數變化規律如下:(1)隧道在施工階段采取加固措施,無論是抗壓或是抗拉安全系數均高于容許值,說明隧道施工處于安全穩定,各部位初期支護安全系數隨注漿范圍或錨桿長度的增加而增加,說明加固措施可有效保證隧道的穩定性,初期支護安全系數提升程度排序為注漿加固>錨桿長度。 (2)不同工況下的隧道初支安全系數峰值均位于底部,安全系數較低值部位為拱腳與拱腰,尤其是拱腳處剪力較大易發生剪切破壞, 施工期間應盡快形成初期支護整體,防止過大變形。 對初支安全系數而言,注漿加固效果明顯優于錨桿加固,若考慮提升施工期間初支安全系數,可適當調整注漿范圍與錨桿長度,注漿范圍過大與錨桿過長, 初支安全系數不會有明顯提升,結合成本與施工等維度得出“錨桿3.0 m+注漿3.0 m”為合理加固范圍,加固區域為隧道周邊巖體3.0 m 區域,采用注漿錨桿聯合加固。

4 結論

以某軟巖隧道為工程背景,利用GTS NX 有限元軟件進行前期建模處理, 結合有限差分軟件FLAC3D 進行后期處理, 針對 “錨桿長度+注漿范圍” 不同工況下的隧道周邊巖體位移與塑性區范圍, 提取施工階段初支內力結果計算安全系數,結合經濟合理、 施工便利原則確定了合理 “錨桿+注漿”加固范圍,得出下列結論:(1)頂部沉降、拱腰收斂與底部隆起峰值均未超過允許位移值,隧道處于施工穩定狀態;頂部沉降與底部隆起隨注漿范圍或錨桿長度增加而減小,拱腰收斂無明顯變化;從巖體位移確定“錨桿3.0 m+注漿3.0 m”為合理加固范圍;(2)拱腳處塑性區范圍過限且存在局部破壞可能性;采取加固可有效減小拱腳塑性區;錨桿長度應進行優化設計,“錨桿3.0 m+注漿3.0 m” 可滿足加固效果,符合經濟合理原則;(3)不同工況下初支安全系數高于容許值且隧道處于穩定;初支安全系數隨注漿或錨桿長度增加而增加,安全系數提升效果:注漿加固>錨桿長度;初支安全系數峰值位于底部,較低處為拱腳與拱腰,注漿效果明顯優于錨桿,可適當調整注漿與錨桿,考慮施工成本得出“錨桿3.0 m+注漿3.0 m”為合理加固范圍。