家庭總動員:數字勞動的家庭化和勞動的家庭分工重構

——基于抖音的數字民族志研究

溫 欣

隨著數字技術融入生活,數字生活成為個體休閑時間的重要使用方式,個體的數字生活被以勞動為名卷入高度分化的社會生產之中,勞動與生活融合成為數字勞動形態的重要特征。數字勞動與傳統工廠體制下的勞動相比,在勞動方式、勞動過程、勞動組織關系方面發生了根本性的改變。①孫偉平、尹幫文:《論數字勞動及其與勞動者的雙向建構》,《社會科學輯刊》2022 年第6 期。在平臺數字勞動中,不僅展現為個體化的“零工形態”,同時也出現了越來越多的家庭化數字勞動。正如布雷夫曼所言,家庭必須為了在市場社會生存和成功采取行動。②Harry Braverman (1974).Labor and Monopoly Capital,New York: Monthly Review Press,280.數字社會下勞動和休閑生活的時空融合為勞動的家庭化開辟空間。家庭化的數字勞動不同于傳統家庭作坊勞動形式,其為數字經濟下家庭功能的社會重構提供了可能性。這種新型的家庭化數字勞動對理解數字勞動的勞動自主性,消解數字經濟零工化下的資本霸權以及重塑數字社會團結具有積極意義。

一、勞動分工去家庭化與數字勞動的家庭化

分工是自工業革命以來推動社會發展的重要因素。工業社會之前勞動分工就已經存在,但是隨著工業革命對生產效率的要求,專業勞動分工變得極致化。它逐漸將個體的勞動者從家庭中剝離出來,以最大程度地占有勞動時間,獲取剩余價值,個體化的社會勞動開始顯現。在數字時代,資本對勞動的控制依然圍繞著勞動時間爭奪展開,并形成了以算法為基礎的多重控制體系,且日益隱蔽化。數字技術嵌入勞動過程同時也帶來了勞動自主性的增強,資本順勢而為的彈性工作制度強化了勞動者的自愿性服從。①鄭廣懷、張心怡:《中國字幕組的興趣工作研究》,《青年研究》2022 年第2 期。在數字技術二重性的作用下,圍繞著數字經濟形成的勞動分工機制除形式上的“去家庭化”之外,均呈現出家庭化的發展趨勢。

(一)從勞動分工到社會勞動分工

分工基本的功能在于提高單位時間的生產效率,但隱藏背后的是擴大時間占有范疇的勃勃野心。資本在推動勞動分工向社會勞動分工的轉型中,通過去家庭化分工,最大程度地將個體的時間定義為勞動時間。勞動分工是技術與產業革命發展的產物,同時也是推動新的技術與社會變革的動力。農業革命下“男耕女織”和“子隨父業”的分工秩序是以家庭為單位形成的以代際和性別關系為基礎的自然勞動分工秩序。隨著工業革命的到來,勞動分工單位也逐漸從家庭轉向工廠,形成專業化的勞動社會分工,人為地把隸屬于家庭關懷與照料的勞動去生產化,進而將適用于大機器生產且最終產品能進入社會流通領域的勞動獨立出來,定義為社會勞動,由此形成了勞動公私領域的劃分。在基于勞動公私領域劃分這一共識下形成了對勞動二元分析的研究范式,一是家庭內(私人領域)的關懷勞動,二是家庭外(公共領域)的交換勞動。所謂勞動分工,根據亞當?斯密的定義,主要是指工廠勞動形態中,各種生產環節界限分明,依據專業化形成必然趨勢,各為其用,各盡所能。②[法]埃米爾?涂爾干:《社會分工論》,渠敬東譯,北京:三聯書店,2017 年,第2 頁。但在涂爾干看來,家庭內分工并未和家庭外分工徹底分離,兩性分工為勞動分工的有機組成部分,性別分工是產生婚姻團結的基礎。③[法]埃米爾?涂爾干:《社會分工論》,第20 頁。所謂性別分工,是指男性和女性在社會活動中所擔任的不同角色和承擔的具體活動,其具有顯著的差異,既包含家庭事務也包含社會事務,并依此形成相對穩定的性別關系。在農業社會中,由于男性在體力方面與女性相比具有優勢,因此在家庭與社會事務中均扮演更加重要的角色,形成“男主外、女主內”的性別關系結構。隨著勞動分工的專業化,基于性別的分工方式逐漸被劃分至家庭之中,女性時間更多地被劃歸于家庭的私人領域之中。除了性別分工外,在傳統的農村家庭分工中,代際關系的重要性超過夫妻關系,形成“以代際分工為主”的家庭分工模式④李永萍:《家庭代際分工與農村婦女地位提升》,《華中農業大學學報(社會科學版)》2022 年第3 期。。代際分工也因此呈現家庭化的特征,即以家庭內部活動作為勞動分工的主要討論范疇,集中于兒童撫育⑤肖索未:《“嚴母慈祖”:兒童撫育中的代際合作與權力關系》,《社會學研究》2014 年第6 期。與老年照料⑥陶濤、劉雯莉等:《長幼有序,男女有別——個體化進程中的中國家庭養老支持分工》,《社會學研究》2021 年第5 期。等。這些隸屬于家庭內部的事務被視為非社會勞動。在勞動社會學研究中,勞動性別分工則是指在社會勞動中所形成的男性與女性在不同勞動形態中優勢地位的結構。進入資本主義社會以后,女性的情感被資本滲透和操控來達到自身的積累,形成性別勞動分工的再生產并固化性別的不平等。⑦蘇熠慧:《從情感勞動到審美勞動:西方性別勞動分工研究的新轉向》,《婦女研究論叢》2018 年第6 期。馬克思主義者認為,家庭主婦的角色是一種異化,女性與世隔絕就意味著創造源泉的枯竭,因而她們的才能不可能得到充分發揮,最終勢必要遭受重大損失。⑧[美]馬克?赫特爾:《變動中的家庭:跨文化的透視》,宋踐、李茹等譯,杭州:浙江人民出版社,1988 年,第182 頁。由此可見,無論是家庭內外,分工后果逐漸從涂爾干所言的彼此緊密結合的積極功能轉向分離甚至對抗,并由此逐漸形成了基于資源與文化兩種維度的研究進路。資源的爭奪及其流動方向成為家庭分工研究關注的重點議題,其根源在于社會流動與市場化轉型下,經濟生活與家庭生活的空間分離致使成年子女與父母的關系逐漸由家庭關系轉為代際關系。⑨王躍生:《個體家庭、網絡家庭和親屬圈家庭分析——歷史與現實相結合的視角》,《開放時代》2010 年第4 期。而在文化層面,傳統性別角色與代際倫理依然發揮作用,但日益讓位于利益關系。⑩譚同學:《橋村有道:轉型鄉村的道德權力與社會結構》,北京:三聯書店,2010 年,第267—268 頁。家庭生活的無法替代性決定了經濟關系無法完全將其整合進入經濟生活,而被迫徹底消除其情感與倫理屬性,由此導致了勞動分工的“去家庭化”模式,以使時間最大限度地留在社會勞動之中。

(二)社會勞動分工框架的拓展及數字勞動分工局限

為了打破社會勞動分工中的“性別盲點”,性別視角被帶入社會勞動分工的主流分析框架之中,用以揭示社會勞動分工中的性別不平等。基于此,學界主要形成了勞動場域與勞動控制過程兩種研究進路。

在拓展的勞動場域的研究中,家務勞動被重視并納入至社會勞動范疇,由此展開勞動性別分工模式下性別不平等的揭示與批判。在市場體制下,照料勞動呈現出家庭化的特征,而家庭策略又使得照料勞動呈現女性化和市場化特征。①佟新:《照料勞動與性別化的勞動政體》,《江蘇社會科學》2017 年第3 期。在這一研究進路中,“家庭策略”被重視起來,成為組織勞動性別分工,形成性別化的勞動體制的制度安排——構建了以家庭勞動性別分工為基礎的社會勞動分工機制。但事實上,作為一種組織家庭經濟活動的家庭策略彰顯了性別的博弈②劉飛:《家庭收入管理權與中國夫妻的家務勞動分工》,《社會學評論》2022 年第6 期。,賺錢(交換勞動)還是做家務(家庭內勞動)依然是中國家庭勞動分工中博弈的核心,而家庭化的(家務)勞動依然具有女性化的鮮明特征③許琪:《掙錢還是做家務——丈夫的經濟貢獻和家務貢獻對妻子婚姻滿意度的影響》,《社會學評論》2022 年第3 期。,家庭化的本質體現為女性化。因此,這也必然導致這一進路下的研究主體是女性,并落腳于性別平等。

勞動控制過程的拓展則致力于探索工作與家庭平衡的個體化努力及揭示其過程中女性所遭受的多重不平等。隨著數字經濟發展,越來越多的女性進入公共勞動領域,這也直接導致其面臨著工作與家庭平衡的難題。“母職懲罰”“性別數字鴻溝”成為繼“玻璃天花板”后揭示女性在數字化時代社會勞動不平等的重要理論工具。這些理論拓展在一定程度上彌合了工業社會勞動力市場—家庭二元分割的去家庭化視角。基于對公私領域的劃分以及將作為私人領域的家庭重新納入交換勞動的努力,都是在不同的社會勞動發展階段揭示不平等的勞動分工機制,其所形成的豐富成果對于理解復雜性的社會勞動分工具有重要意義。然而其本質仍是對公私領域的二元分析的延續,家庭是個體走向公共勞動的阻力而非公共勞動的空間與對象,并由此形成了個體化的數字勞動研究和傳統家務勞動的分野。個體化的數字勞動是指勞動者在數字平臺直接以個體名義從事公共生產性活動的勞動形態,如外賣員和網絡主播等。數字技術則進一步強化了女性在家務勞動中的比較優勢和男性在交換勞動中的比較優勢。④張勛、楊紫等:《數字經濟、家庭分工與性別平等》,《經濟學(季刊)》2023 年第1 期。這表明,在個體化的數字勞動之中,家庭性別分工依然是使女性在交換勞動中處于弱勢地位的重要社會機制。隨著越來越多的個體參與到社會數字勞動之中,家務等家庭內勞動被擠壓。上述機制背后所隱藏的假設及研究理路則演化為家庭內勞動場域與內容不斷縮小,并在數字勞動中進一步加劇。

數字勞動下以互聯網碼農為代表的個體數字勞動,形成了以專業技術為基礎的平臺化勞動分工體系。這種勞動分工邏輯依然延續了去家庭化的勞動分工,并更加隱蔽地將個體化的勞動控制發揮到極致,來延長勞動時間。勞動者的專業技術及其與以數字平臺勞動過程互動所形成的所謂的文化資本成為勞動分工的主要依據⑤李瀟曉、劉林平:《階層偏好、文化資本與情感機器——東方甄選直播現象的數字民族志研究》,《探索與爭鳴》2023 年第1 期。。平臺分工勞動者的專業技術與數字平臺共生并從屬于平臺,這使技術歸于平臺而勞動者被去技能化。與傳統工廠體制相比,其差異主要體現在數字勞動自主性帶來自我規訓的空間更強,體現為自動化“自我加壓”式的超時勞動⑥呂鵬:《線上情感勞動:短視頻/直播、網絡主播與男性氣質——基于快手的數字民族志研究》,《社會科學》2021年第6 期。,而數字勞動平臺的技術化與平臺數字勞動的去技能化加劇了平臺與數字勞動者的分化,進一步加深了個體對平臺的依賴⑦牛天:《數字靈工的內卷化困境及其邏輯》,《中國青年研究》2022 年第3 期。,進而異化為數字資本的操控力量⑧溫旭:《從分工到異化:數字勞動分工的馬克思勞動價值論審視》,《學習與實踐》2023 年第4 期。。可見,數字勞動下仍然延續了以專業化為基礎的勞動分工,數字技術為數字勞動者追求勞動自主權提供了工具,但個體化的數字勞動仍不足以打破資本所建構起的以公私領域為基礎的勞動時間控制技術,難以改變資本延長勞動時間并提升時間效率的本質。

(三)勞動的家庭分工與數字勞動的家庭化

在生產場域之上,家庭組織提供了對抗經濟壓迫的組織資源①[美]麥克?布洛維:《生產的政治:資本主義和社會主義下的工廠政體》,周瀟、張躍然譯,上海:上海人民出版社,2023 年,第139 頁。。數字勞動所帶來勞動形態的根本性變革及其對勞動分工的重塑效應逐漸顯現,傳統的勞動力市場與家庭勞動二元分析的局限在面對勞動分工的家庭化轉型中愈加明顯。正如費孝通先生對“家”的伸縮性的詮釋,親屬關系是以個人為中心依賴生育和婚姻事實所形成的社會關系②《費孝通文集》(第5 卷),北京:群言出版社,1999 年,第334 頁。。在工業社會中,家庭在集體生活中的地位不斷降低,家庭不再是具有永久性且不可分割的嚴密整體,家庭的生命周期變得短暫,甚至家庭不再是生活的目標③[法]埃米爾?迪爾凱姆:《自殺論》,馮韻文譯,北京:商務印書館,1996 年,第413—414 頁。,家的邊界被不斷壓縮,甚至僅包含以個體為單位的家內生活。數字勞動的空間轉向為勞動過程與勞動關系的家庭空間重構提供了機會。數字媒介生產化使勞動者、勞動對象以及勞動工具均發生了跨時代的變化。家庭作為一個整體性視角,用以考察在復雜多元社會中的個體適應與應對已經有了豐富的成果。隨著人口流動規模的擴大,家庭化流動逐漸成為人口流動的趨勢。④宋全成、封瑩:《家庭化流動對流動人口就業的影響——基于2016 年全國流動人口動態監測數據的分析》,《學習與實踐》2019 年第8 期。伴隨著家庭化流動,家庭化勞動也日益普遍。家庭策略強調家庭本身的主體性與能動性⑤麻國慶:《家庭策略研究與社會轉型》,《思想戰線》2016 年第3 期。,但家庭策略又常常因其缺乏性別視角而受到批評。數字空間的生產化為拓展交換勞動的場域,實現公私勞動領域融合提供了機會,并重塑了家庭性別分工結構。在鄉村振興的數字實踐中,以宗族血緣為基礎,在代際關系連結下形成的“家庭平臺化勞動”構成青年數字勞動的重要組織特征。⑥奚路陽、王管:《鄉村青年數字勞動中的社會認同建構與鄉村文化空間重塑——基于浙江省L 村青年群體的田野調查》,《中國青年研究》2023 年第4 期。在抖音創業的數字實踐之中,眾多“爸爸博主”通過“父職重構”,在數字平臺中重構家庭生活中傳統的父親角色,不僅打破了傳統性別氣質的刻板印象,還收獲了大量的粉絲。⑦吳璟薇、張雅迪:《數字實踐中的“混合父職”建構:爸爸博主的在線自我呈現》,《婦女研究論叢》2022 年第2 期。這表明家庭內外的分工在數字社會勞動家庭化實踐過程中具有重構的可能。家庭生活不僅成為數字社會中交換勞動發生的重要空間,同時也構成了勞動家庭分工的對象。“關愛父職”類短視頻的研究指出,這一數字勞動形態是個體、家庭、平臺與社會(粉絲)多重需求互構的產物。⑧王向賢、郝曉宇:《抖音上的關愛父職:常人榜樣與引流變現》,《中國青年研究》2023 年第4 期。

事實上,在社會化大生產下以專業化為基本特征的個體化勞動形成之前,勞動問題一直是屬于家庭的問題。在歷史發展的很長一段時期內,家庭都是勞動組織的重要形式。涂爾干認為,家庭勞動分工是一種特殊團結方式,家庭史便是分化運動的歷史,個體根據不同性別、年齡和依賴關系分散在家庭社會的各個領域中,形成自己的專門職能,并以此形成以家庭為整體、性別與代際分工為基礎的經濟活動。⑨[法]埃米爾?涂爾干:《社會分工論》,第84 頁。在數字經濟下,“家庭化”也以新的形態成為社會勞動的組織特征。數字平臺的扁平化功能,勞動從傳統的工廠商品生產轉向直接面對消費者的服務生產,掌握更多“粉絲(消費者)”的數字勞動者意味著擁有更多的自主權,家庭也可獲得更多參與勞動重新分工的可能性。基于此,在涂爾干關于家庭道德功能論的啟發下,本文嘗試將“家庭”帶回勞動過程與勞動關系的研究之中,以勞動的家庭分工為中心建構數字勞動的家庭化分析框架,探索其特征及其社會整合機制。

家庭化的數字勞動是指家庭生活與家庭分工的生產性數字化轉型,其展現了數字社會新的勞動模式,是數字勞動與家庭生活的多層嵌套。本文將以數字民族志的方法,分析數字勞動家庭化的過程并呈現其社會整合功能。以抖音平臺中家庭化勞動的博主為對象開展數字民族志研究。筆者于2021 年9 月至2022 年12 月集中從事數字田野調查,資料收集來源包含觀看博主短視頻、評論、直播帶貨過程以及粉絲群互動等。

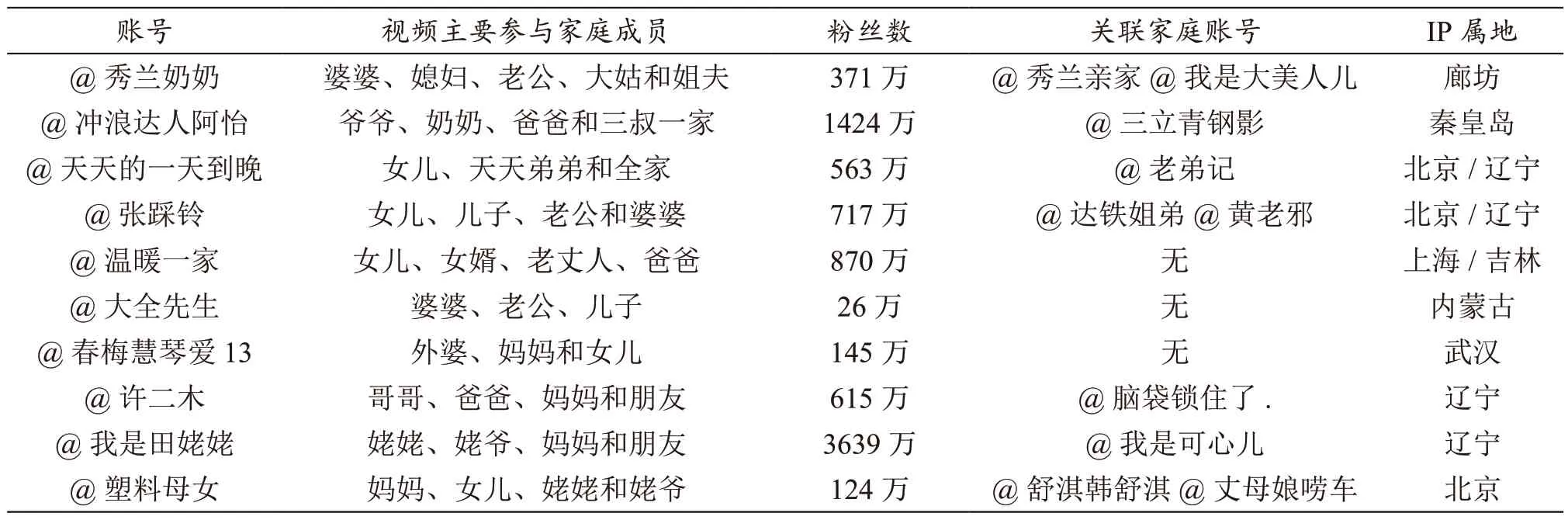

為了盡量還原真實的家庭化勞動過程,避免商業利益的直接影響,本文在研究對象的選取中遵循以下篩選標準:(1)博主以記錄家庭生活為主,應包含性別與代際關系為基礎的家庭互動;(2)為原創視頻博主,記錄場景以家庭為主;(3)在分享日常基礎上,開展由家庭成員共同參與的直播、拍攝植入廣告或者櫥窗帶貨等數字勞動;(4)在篩選過程中以獨立運營,不隸屬MCN 機構的賬戶為主;(5)盡量選擇擁有相互關聯家庭成員賬號的博主,以凸顯其家庭化數字勞動的特征。根據上述標準,篩選主要研究對象見表1。

表1 主要研究對象

通過對上述研究對象較長期的田野調查,按照家庭生活數字實踐內容將其分為三類,并以此為基礎建構了分析框架。以@秀蘭奶奶、@天天的一天到晚和@張踩鈴為代表的博主,呈現出以家庭分工為核心的數字實踐,主要包括婆媳分工、夫妻分工。以@溫暖一家、@許二木和@我是田姥姥為代表的博主,則突出其家庭日常生活場景的幽默呈現,包含日常家務勞動和代際互動等。以@沖浪達人阿怡、@大全先生、@塑料母女和@春梅慧琴愛13 為代表的博主,突出家庭生活中的倫理道德議題,如隔代、婆媳和親子相處規范等,這些內容交織在短視頻所呈現的家庭生活場景之中,延伸至評論區并成為其直播帶貨中情感互動的重要話題,吸引了大量的粉絲,獲得了家庭化數字勞動的生產工具。

二、家庭化數字勞動的特征

家庭化數字勞動作為一種勞動形式并非是傳統家庭作為經濟組織功能的殘存與回歸,而是在數字經濟下以勞動的家庭分工為基礎的一種重新組織經濟活動的形態。所謂勞動的家庭分工是指在數字勞動中以家庭功能為基礎,重新整合被人為劃分了的勞動公私領域,依賴家庭內性別與代際關系的協同化分工機制,其在勞動分工、勞動過程與勞動關系中呈現出家庭化的顯著特征。

(一)性別與代際分工為基礎的勞動家庭分工

家庭化的數字勞動意味著數字勞動的分工不再是外部化依賴于系統專業化職能的分工,而是在數字交換勞動中以家庭倫理與角色為依據組織起來的以性別與代際分工為基礎的家庭勞動分工。家庭化數字勞動的基礎是家庭內勞動的生產性轉向。生產性是指家庭內的勞動具有了交換勞動屬性,能夠根據家庭賬戶的粉絲數直接通過“流量”對標相應的市場價格。長期以來,發掘并重現家庭內勞動的社會價值是勞動社會學研究的重要課題之一,其通過對公私領域的劃分,來揭示被隱藏在家庭領域中的社會勞動,其中關懷經濟學即是基于性別差異來論證性別分工。但事實證明,女性所謂的關懷氣質在勞動力市場中的運用產生了新的勞動控制——情感勞動,情感進一步被外部化、商品化。家庭化的數字勞動則是一種相反的運動過程,它不再通過分化家庭功能,而是以家庭功能為核心整合勞動分工,形成以家庭性別及代際分工為基礎的一種新的社會勞動分工機制。涂爾干在對共同體的論述中指出,想要人們真正感受到依賴狀態是實在的,就必須要求其是連續不斷的①[法]埃米爾?涂爾干:《社會分工論》,第321 頁。。家庭化數字勞動的分工特征源于個體家庭生活的延續性和數字技術下時空的透明性。筆者在田野調查中發現,在發展為規模化的家庭數字勞動之前,都經歷了“分享家庭生活”階段,即簡單、如實地將家庭生活記錄下來,沒有剪輯直接發布。可以說,家庭化數字勞動本質上是“沒有分工的分工”。

(二)數字勞動過程的家庭時空同構

家庭化數字勞動的過程是交換勞動與家務勞動在家庭生活中的時空同構。一直以來,家庭作為族群綿續的社會制度安排,滿足個體撫育、養老以及情感關懷等諸多需求。可以說,家庭價值衡量標準是結果導向的。但是數字勞動則為家庭生活過程賦予了社會交換價值。在個體化的數字勞動中,資本不僅不斷通過組織控制與技術控制來監控勞動過程提升勞動效率,還總是不斷試圖壓縮勞動者用于家庭生活的休閑時間,以延長勞動時間獲取超額剩余價值。但是家庭化的數字勞動則不同,家庭生活過程的自然屬性與主體間性決定了家庭生活時間的延長意味著勞動時間的延長,家庭生活空間的擴展即意味著勞動空間的拓展。與個體化從事短視頻制作的數字勞動者不同,其交換勞動時間是屬于家庭生活的,是被家庭化的時間。田野中通過對比發現,在抖音中有許多個體化的創業寶媽,她們一個人完成短視頻的腳本、拍攝與剪輯的數字勞動和帶娃等家務勞動。雖然她們的勞動空間也是家庭,卻不是家庭化的數字勞動。這不僅是因為其勞動沒有分工,更重要的是其勞動過程中時間劃分的個體化,使其時間并不屬于家庭。正如她們所說:“短視頻拍攝一個月,我是覺也不夠睡了,飯都吃不上了,孩子沒工夫看了,好像每天時間都是拍攝、剪輯、寫文案”(@妍媽在奮斗)。與寶媽所拍攝的獨白式短視頻不同,家庭化數字勞動中,家庭生活的時間和空間投入成為其天然的生產資料,家庭成員間的互動過程就是其天然的腳本,短視頻拍攝技術的發展則使得勞動過程借由“無空間的空間”獲得了“無時間的時間”。

(三)家庭協作式的勞動關系

有機團結的存在,單靠各個機構相輔相成的過程中組成一個系統,并以此方式感受團結的存在是不夠的,即使不在它們的每次相遇中但至少也在最常見的情況下,它們必須預先確立相互協作的方式。②[法]埃米爾?涂爾干:《社會分工論》,第325 頁。但是,如卡斯特所言,網絡社會是精英的聚集和大眾的離散。③[美]曼紐爾?卡斯特:《網絡社會的崛起》,梁建章、夏鑄九等譯,北京:社會科學文獻出版社,2001 年,第509 頁。專業化的社會分工在流動性的加持下不斷加劇個體間協作的困難,個體必須讓渡更多的自主權以獲得系統的協助與庇護,同時也讓個體勞動者喪失了更多的勞動技能,而越發依賴于數字化的社會系統。而家庭化數字勞動呈現出依賴家庭倫理所調和的協作式勞動關系有效地抵抗了個體的離散,為整合分散了的利益關系提供了依據。一直以來,家庭都在通過協調內部人際關系來調和家庭代際及性別收入差異,以維護家庭的穩定,但是這種力量隨著經濟結構的變遷以及人口流動日益瓦解④楊善華:《家庭社會學》,北京:高等教育出版社,2006 年,第121 頁。。遵循“利益共享、風險共擔”的家庭倫理契合了數字經濟不確定性特點的性別與代際協作機制,形成協作式的家庭勞動關系。一方面,數字勞動的時空同構與數字經濟的開放性決定了家庭“利益共享”模式的可能性。田野中發現,家庭化的數字勞動都不同程度地衍化出家庭關聯的賬戶。多中心的家庭化數字勞動模式不僅沒有分散原本賬戶的流量,反而增加了其作為家庭整體的關注度。另一方面,數字勞動的不穩定性強化了家庭關系的勞動同盟。例如,筆者發現,從事非數字勞動的家庭成員以及退休老人是家庭化數字勞動的有機組成部分,他們在家庭休閑生活中以“視頻主角”方式參與到家庭化數字勞動之中,通過“無勞動的勞動”,分散了家庭化數字勞動不穩定性風險。

三、數字勞動家庭化的動力機制:勞動個體化的風險應對

數字勞動的家庭化并非資本的有意為之,其底層邏輯是個體勞動者對數字勞動風險的主動性適應和策略性的行動,其動力來源是數字勞動異化、收入不穩定性以及超額情感勞動的適應性應對,這一應對的過程即表現為“數字勞動的家庭化”。

(一)讓勞動回歸家庭:應對數字控制下勞動異化

資本對勞動異化是通過勞動與家庭的時空分離實現的,使所謂的勞動從屬于社會性的時空關系之中,而家庭則歸于私人。馬克思將勞動所生產的對象作為不依賴于生產者的力量,即將勞動對象化的過程稱為勞動的異化①[德]卡爾?馬克思:《1844 年經濟學哲學手稿》,中共中央馬克思列寧斯大林著作編譯局譯,北京:人民出版社,2014 年,第47 頁。。算法控制下的數字勞動使勞動異化達到前所未有的程度,個體不僅與其勞動產品相分離,甚至與其類本質相分離。在符碼邏輯和物化邏輯主導下的數字勞動過程中,勞動者面臨主體能動性式微和發展失衡的困境②張媛、許成安:《數字資本主義下數字勞動的主體性發展困境與出路——馬克思主義視域下的數字勞動批判》,《江漢論壇》2022 年第12 期。。個體化的勞動者在數字勞動下爭取自主行動的努力往往被資本所利用,成為資本弱化勞資義務和強化勞動自愿機制的手段。數字勞動看似給予勞動者時空自主權,實質上是數字社會下實現勞動過程控制的策略。借由算法控制,數字平臺增強了勞動控制的精細程度和剩余價值攫取的限額,通過數字虛擬技術的“離心技術”,進一步分化個體勞動者,使其失去反抗的欲望并降低其反抗成功的可能。以網絡主播為例,其數字勞動本質上是一種時空的雙重分離運動。時間的分離主要表現在超時勞動和夜間勞動之中,這使主播的家庭生活時間與休閑時間分離,以致休閑時間個體化并脫嵌于家庭;空間的分離則表現為虛擬空間與現實空間的分離。直播內外親密關系的商品化成為平臺化數字勞動中主播主要的勞動形態③顧燁燁、莫少群:《親密關系的建構與變現——基于秀場主播群體的研究》,《中國青年研究》2022 年第10 期。,以此來建構自身與陌生“粉絲”間的社會關系。那么這必然要求主播進行超額且超時的情感勞動,加重情感商品性并造成家庭情感的割裂。

在消費者與勞動者所形成的類家庭化的自然情感勞動模式中,情感勞動由資本獲利之矛轉化為勞動者抵御工作挑戰之盾④梁萌、李坤希等:《資本之矛與勞工之盾——我國家政工情感勞動的本土化模式研究》,《社會學研究》2022 年第2 期。。家庭化的數字勞動則為規避個體化數字勞動中“離心運動”的勞動控制提供了可能性,在一定程度上使勞動者從空間與時間層面獲得生活的控制權。第一,家庭化的數字勞動是依托于不可分割的家庭日常生活的時空共同體。從對家庭化勞動博主的早期視頻中可以看出,他們的視頻就是對家庭集體生活的分享,主要涉及家庭同意適度開放親密、排他性共同生活的封閉邊界。其數字勞動的對象即為自身的日常生活,是家庭性別與代際分工的空間化呈現與延續。即使是在賬戶運行成熟期,場景呈現的多樣性和故事連續性的水平不斷提高,也沒有脫離其日常生活,反而隨著關注度的提升和商業資源的增加,強化了家庭經濟穩定性,提升了家庭間互動的積極性。不僅如此,所獲得的商業合作也多圍繞家庭活動展開,進一步豐富了家庭共同生活。第二,家庭化的數字勞動依托于家庭生活的時間,其勞動時間的延長意味著家庭時間的延長。從大部分家庭化勞動的主播來看,數字勞動為其家庭時間的投入提供了更多的經濟機會。工作與家庭的平衡是勞動者面臨的重要選擇難題,而數字勞動的家庭化則通過融合化解難題。從博主的視頻看,早期一般以10 秒的“超短視頻”為主,是一種對家庭生活的簡單記錄,而成熟階段的視頻多不超過60 秒。數字技術所創造出的“無時間之時間”⑤[美]曼紐爾?卡斯特:《網絡社會的崛起》,第564 頁。,反映在家庭化數字勞動則表現在上傳視頻后,用戶可以通過視頻下方的小黃車直接下單產品而無需額外的銷售勞動時間。筆者在田野調查中發現,甚至無需廣告植入,僅僅是家庭化情景中呈現的好物,就會被粉絲要求“上(小黃)車”。這為勞動時間的家庭化提供了機會,社會性勞動得以重新嵌入到家庭的私人生活時間之中。

(二)家庭韌性的再生產:應對數字勞動的不穩定性

家庭的韌性有助于防范數字勞動的不穩定性風險,勞動與生活的家庭化互構,反過來促進家庭韌性的社會再生產,從而維持了勞動穩定。數字化勞動在就業取向與非就業取向、剝奪取向與賦權取向、解構與再整合之間面臨多重沖突①劉雨婷、文軍:《“數字”作為“勞動”的前綴:數字勞動研究的理論困境》,《理論與改革》2022 年第1 期。。數字勞動不確定性的根源在于以平臺為代表的數字企業通過隱藏及異化勞資關系并以工具手段出現,從而將不確定性風險最大程度上轉移給勞動者。這種勞動的不穩定性主要體現為數字勞動作為就業形態、作為穩定收入來源以及作為促進社會整合功能的不確定性,進而造就了非就業取向、剝奪取向和不斷被結構性原子化的勞動者。而家庭化的數字勞動則是應對平臺化數字勞動不穩定性的一種策略化行動,這一行動又反過來強化了家庭的韌性。

家庭化數字勞動穩定性的再生產主要源于三個層面:一是源于家庭生活本身的確定性。縱使與傳統家庭相比,現代家庭的功能逐漸衰落,但依然是個體生活的主要載體,家庭功能的弱化不是個體主動性的選擇而是在工業社會人口流動與工廠體制下個體難以阻止的現代性后果。家庭化短視頻可以視為個體重新找到家庭力量所做出的努力。數字化的媒介使其以勞動產品的形式越過流通環節直接呈現給消費者,通過引發廣泛集體意識下獲得勞動價值的確定性進而增進數字勞動的就業取向。二是源自家庭分工的穩定性。家庭化數字勞動的時空場域特性為穩定的家庭分工提供了可能。家庭化的數字勞動始于家庭共同生活的分享,而非從一開始就以一種社會勞動出現。在家庭勞動分工中,往往都將家庭短視頻的拍攝和剪輯視為非勞動時間,而家庭的主要經濟來源亦不依賴于此。即便是依賴短視頻已經獲得了穩定的經濟收入且遠遠超過其他收入來源,家庭成員向家庭勞動的回歸亦是循序漸進的,并非全員集中于此,而是通過家庭分工分攤風險。例如,已經開設抖音店鋪的@秀蘭阿姨,其主要運營由馬婷婷(媳婦)和姐夫負責,婆婆(秀蘭阿姨)已經退休,而丈夫王山和姐姐都有正式的工作,因此只是偶爾出現在視頻之中卻不以此為業,進而降低了家庭化數字勞動經濟來源的不確定性風險。三是源自家庭結構天然的韌性。代際結構的完整性是家庭結構及其反饋機制得以存在和延續的重要基礎。②張貫磊:《功能性家庭秩序:“兩邊開門”婚姻模式的代際干預及其內在張力》,《西北農林科技大學學報(社會科學版)》2023 年第1 期。在家庭化數字勞動中,老年群體的出鏡成為作品爆火的重要特征。家庭化數字勞動的穩定性不僅在于在橫向上維護家庭集體生活和以分工應對勞動風險,同時也表現在增強縱向代際關系紐帶,形成更具韌性的家庭結構。數字勞動家庭化強化了家庭代際間的情感、經濟與文化紐帶,這又進一步增進了數字勞動的穩定性。傳統依賴個體經濟合作或依賴平臺的網絡博主,常因利益分配不均或者職業發展方向相悖分道揚鑣,致使積累的千萬粉絲賬號易主。家庭化的數字勞動通過強化代際關系完整性,增強了勞動分工的穩定性和持續性。這還表現在越來越多的青年博主主動選擇在臨近其父母、祖父母的家鄉生活,而不是選擇獨自在超大城市謀生。數字勞動為家庭在流動社會地域臨近性創造了機會,促進個體與地方社會的家庭化嵌合。

(三)情感的家庭轉向:應對超額的情感勞動

情感勞動是通過將情感互動置于社會公共空間中并成為勞動的有機組成部分,來提升組織競爭力進而增加經營效益的勞動管理技術。③Arlie Russell Hochschild (1983) .The Managed Heart Commercialization of Human Feeling,London:University of California Press,90-92.具體而言,情感勞動要求勞動者對情感表達進行生產和管理,其所生產的產品是舒適和滿意的感覺。④蘇熠慧:《性別與勞動研究:理論、概念與啟發》,《婦女研究論叢》2021 年第1 期。平臺控制下的超額情感勞動是數字勞動者自我規訓與自我剝削的方式之一。以網絡主播為代表的數字勞動者,他們情感勞動過程成為其創造勞動價值的主要環節。主播在直播中給予平臺用戶的主要內容為象征性的情感回饋。⑤鄭宇、楊素:《數字勞動、禮物交換與網絡消費——中國網絡直播經濟研究反思》,《北方民族大學學報》2022 年第6 期。研究指出,勞動者會主動地創造擬親屬化的積極體驗,以消解被情感勞動攻擊的自我,獲得勞動的主動權。⑥梅笑:《情感勞動中的積極體驗:深層表演、象征性秩序與勞動自主性》,《社會》2020 年第2 期。但是這些擬親屬化的互動的形成有賴于長期的共時空互動。對虛擬時空下的數字勞動而言,這種積極體驗的創造變得短暫而脆弱。在直播間,主播們多需要通過在短時間內吸引眼球的淺層激情表演或制造具有爭議性的熱點話題吸引用戶的注意力,而這均是對勞動者“自我”的消耗,致使情感與自我分離。

數字勞動家庭化則將情感勞動由對外轉向對內,將被社會勞動化的情感重新劃歸于家庭。對家庭化的數字勞動者來說,他們要呈現的故事發生在真實家庭生活之中,是在家庭自然紐帶下情感互動在家庭內部流轉,而數字僅僅是記錄情感流轉的途徑。不僅如此,短視頻發布后所引發的共鳴又強化了家庭情感的積極連結。一方面,家庭化數字生活本身即為消費者提供了情感上的共鳴,勞動者無需將生產情感產品作為其勞動的主要內容。因此,家庭化的數字勞動者可以在直播間相對輕松地通過呈現家人們的情感互動來銷售商品,而無需時刻賣力地推銷產品,進而使勞動者獲得了勞動過程中的主動權。另一方面,數字勞動家庭化也降低了勞動者的情感勞動要求。在家庭化的數字勞動分工中,視頻的旁白通常是視頻故事的主要拍攝者以及賬戶運營者,視頻故事主角主要是其共同生活的家庭成員,故事的腳本則是以家庭日常生活為藍本。數字勞動過程中的家庭分工延續有助于減小勞動者情感表演的難度,同時也降低了消費者對勞動者情感表演的要求和苛責程度。家庭化的數字勞動讓情感重新流回到家庭,增進了家庭內的情感支持,情感不再是在資本控制下直接為消費者服務的商品。

四、勞動的家庭分工與家庭集體生活的重構

數字勞動的家庭化并非對“男女有序”和“長幼有別”家務分工的復制和簡單化回歸,而是建立在社會化數字勞動特征基礎上,眾多個體化的數字勞動者主動將家庭重新整合進數字經濟之中的結果。在勞動分工上,表現為從社會勞動分工和技術勞動分工轉向勞動家庭性別與代際分工的重組;在勞動內容上表現為家庭無酬勞動的社會化與情感的家庭化轉向;在勞動過程控制上表現為在傳統組織與技術控制基礎上,融入以平等、包容與互惠的家庭道德為基礎的文化控制。家庭的社會性重構使家庭集體生活重新成為社會分工的時空場域,并以此形成(社會)勞動的家庭分工。正如涂爾干在對夫妻關系史的論證中指出,分工所產生的道德影響,要比其經濟作用更加重要,建立團結感才是其真正的功能①[法]埃米爾?涂爾干:《社會分工論》,第20 頁。,它構成重塑家庭集體生活的價值和重構平等包容的家庭倫理道德的基礎。

(一)家庭勞動分工的重組

家庭勞動分工事實上是家庭結構的具體反映,是家庭關系的有機組成部分。工業社會家庭成員的職業分化與經濟分化直接導致了家庭關系的變遷。為了適應工業經濟,家庭制度強調家庭與社會生活分開。②沈崇麟、楊善華:《當代城市中國家庭研究》,北京:中國社會科學文獻出版社,1995 年,第4 頁。因此,在工業社會公私劃分中,家庭勞動分工在內容上主要是指家務分工。家庭化的數字勞動通過無酬的家務勞動的生產化,自然地將家庭與社會生活重新連結在了一起,從性別與代際層面實現了分工內容重組,進而形成了圍繞家庭生活的新的生產性家庭勞動分工,其分工內容不僅包含無酬的家務勞動,同時有機地融合了有酬的社會勞動。

從家庭性別分工看,無酬家務勞動與有酬社會勞動的時空重疊,拓展了家庭內無酬勞動的時空邊界,淡化了以公私領域劃分的傳統性別分工,形成以家庭共同利益為核心的更加包容和彈性的家庭性別分工。在對高效家庭定義中,基于傳統生理差異和時間分配與人力資本積累的專業化是家庭分工的基本方式,但實際上生物差異可能削弱了專業化程度。③Gary Becker (1993).A Treatise on the Family,Cambridge: Harvard University Press,30.傳統的家務分工主要涉及買菜、做飯、洗碗、洗衣、打掃衛生、照顧孩子和教育子女等無酬勞動。④沈崇麟、楊善華:《當代城市中國家庭研究》,第410 頁。但數字勞動下的家庭分工則實現了勞動分工內容的性別重構。第一,在分工的內容上,買菜、做飯、洗碗、打掃衛生等傳統家務勞動逐漸被生產性去勞動化。所謂生產性去勞動化是指,不僅這些內容不再需要納入主要的家庭分工中,而且其去勞動化過程的數字化,使原本無酬的家務勞動成為家庭獲得收入的途徑。筆者在田野調查中發現,所有的家庭化數字勞動都會不同程度地涉及預制菜、洗碗機、洗烘一體機和掃拖機器人等解放家務勞動的產品植入廣告,以此獲得廣告收入。其介紹產品的性別分工也因家庭角色而異,未顯示出基于傳統的性別固定分工。自動化的家務勞動松動了傳統的家務分工模式,為重組家庭勞動模式提供了基礎。第二,在勞動性別分工形式上,從事數字勞動的主要賬號運營者是在數字勞動實踐中逐漸將家庭作為其數字勞動的中心并由此重組了家庭的勞動性別分工,形成了以視頻拍攝者為核心,全體家庭成員共同參與的家庭化數字勞動。這非但沒有削弱家庭成員的特性,反而依托其家庭角色組成了專業化的家庭勞動分工。以@天天的一天到晚為例,該賬戶從最初天爸分享帶娃和二胎陪產日常到發展為一種穩定的數字勞動后,由擅長表達、組織并擁有觀眾緣的天媽負責選品和直播帶貨,并設立“天媽小賣部”,成為了整個賬戶運營的核心;喜歡“剪片”的天爸負責拍攝和剪輯等幕后維護工作。女性家庭角色由主婦向主角轉換,并不是傳統家庭分工中男性自愿放棄家務管理權,充當“甩手掌柜”,遵照男性意志的“主內”的再現①楊善華:《家庭社會學》,北京:高等教育出版社,2006 年,第132 頁。,而是數字經濟下,家庭圍繞著“流量”重組了性別勞動分工,這為家庭內平等協商的性別分工提供了可能。正如在直播中天媽所說,“因為我家是自己干的,我就是心情好了就直播,如果和天爸吵架,我就不直播”。

從家庭代際分工看,“一老一小”成為家庭化數字勞動中的重要參與者,“一老一小”從傳統的家庭內消費者轉化為擁有眾多粉絲的數字勞動者,積極融入家庭資源流動的循環,通過重構家庭勞動分工內容延長了家庭的生命周期,同時這又反過來重塑了家庭代際分工。一方面,隨著人口老齡化,養老逐漸成為家務分工的主要內容之一,并反映在數字勞動之中。但家庭化的數字勞動之所以能夠持續,在于其改變了傳統家庭養老的單一功能,進而重組了家庭代際勞動分工。從家庭的資源流動看,家庭養老是經濟與情感由成年子女流向老年人的過程,并以此為基礎形成家內的代際分工。但是家庭化的數字勞動改變了養老的資源單線流動,形成資源流動的循環。以@春梅慧琴愛13 為例,該賬戶由孫女運營,記錄了祖孫三代的代際互動,其中87 歲的外婆受到廣大網友的歡迎,收獲大批粉絲。在視頻所呈現的家庭生活中,外婆是主要的消費者,媽媽負責每日的家務勞動。在直播帶貨的數字勞動中,外婆又成為帶貨主播,與孫女一起出鏡直播。數字勞動的家庭化將育兒、養老等家務勞動轉化為數字生產資料,整合家內的經濟與情感連結,由此形成了一種經濟與情感雙重互惠的代際關系,使家庭代際的勞動分工不是走向分離而是整合,延長了家庭的生命周期。另一方面,家庭化賬號的主要運營者在年齡上具有顯著的特征,多以青年人作為視頻拍攝者,通過記錄子女或者老人生活趣事,開放了家庭代際分工的數字邊界,為重組代際分工注入了動力。以@秀蘭阿姨為例,其早期視頻為兒媳記錄自己與丈夫及婆婆的家庭趣事。如婆婆幫兒媳一起在家帶孩子,丈夫上班回來抱怨工作辛苦被媽媽教育,以及姑爺到丈母娘家不做家務等。隨著粉絲規模的擴大和家庭化勞動的拓展,逐漸呈現更加具有深度且整合評論觀點的家庭共同生活,如過年辦年貨和其他家庭成員深度參與的分工場景。作為長輩的婆婆,也從一個被動的視頻角色投入到主動參與視頻角色創作和直播帶貨等數字勞動之中。傳統家庭模式中,“恩往下流”的責任倫理與“養”老的家庭代際分工模式間存在著巨大的張力,最終導致老人家庭照料資源的擠占與老人“照料赤字”。②鐘曉慧、彭銘剛:《養老還是養小:中國家庭照顧赤字下的代際分配》,《社會學研究》2022 年第4 期。數字勞動的家庭化中,“一老一小”轉化為數字勞動的重要參與者,特別是老人作為積極的數字勞動者參與到家庭生活之中,通過做大以家庭為單位的數字資源“蛋糕”,改變了代際間“養老還是養小”的資源爭奪命題,重組了家庭勞動的代際分工。

家庭勞動分工的重組源于家庭化數字勞動的特性。以家庭生活為對象的家庭化特性降低了數字勞動的技能要求,家庭內部勞動的主要承擔者能夠成為數字勞動的重要參與者;需要家庭成員共同參與的數字特性則有效地協調了家庭內部經濟利益,數字勞動收益提高不僅增加家庭整體經濟收入,同時也增強了主要承擔家庭無酬勞動的家庭成員對家庭收入的支配權。從根本上說,數字勞動的家庭化是以家庭勞動分工為架構的家庭角色與家庭經濟策略重組,這同時也增強了家庭勞動分工的靈活性和包容性。

(二)家庭集體生活的重塑與家庭倫理道德的重構

現代社會中家庭集體生活不僅是個體滿足基本生活需要的載體,同時也是維系本體性安全和自我認同的主要實現形式。工業社會極力地削弱個體的自然紐帶來獲得不得不依賴于社會的“自由”勞動者,以便于資本更肆無忌憚地攫取剩余價值。社會勞動的去家庭化不斷侵蝕家庭集體生活的價值空間,家庭的文化價值和情感屬性被稀釋。馬克思通過區分勞動與社會勞動揭示了資本的把戲。他指出產品只有滿足某種社會需要,而非僅被生產出來用于個人消費的產品才是商品其所從事的勞動才是社會勞動。①《馬克思恩格斯文集》(第3 卷),北京:人民出版社,2009 年,第47 頁。滿足家庭內部成員的精神生活和物質生活需要的家務勞動歷來被視為無酬勞動。數字社會的虛擬性在進一步放大了稀釋效應的同時,無酬勞動去勞動化則使其關懷屬性被進一步凸顯,為家庭在數字經濟中重獲一席之地提供了機會。在數字勞動中,以展現家庭日常生活無酬勞動的視頻可以通過多重路徑滿足社會對溫情的需要,進而獲得酬勞。滕尼斯認為,如果人們相互扶持、相互慰藉和相互履行義務是真實和有機的,那么它就是共同體,而如果是想象的和機械的,則為社會。②[德]斐迪南?滕尼斯:《共同體與社會》,張巍卓譯,北京:商務印書館,2019 年,第68 頁。家庭化的數字勞動對家庭集體生活的空間化呈現,提供了相互支持的共同體想象。這構成了數字化家庭勞動最根本的底層邏輯。數字化的家庭集體生活不再僅滿足個體和家庭的內部需要,更使其具有了社會性。家庭化的數字勞動者們不僅通過視頻播放量獲得平臺收益,同時以視頻植入廣告或者“小黃車”獲得傭金,還可以直播帶貨直接變現。在數字勞動中,家庭生活不再是隱秘和排他性的私人角落,而是與廣大網友共同參與的集體生活。@溫暖一家博主的走紅主要是分享溫暖的家庭日常,如“南方女婿帶內蒙老丈人吃云南菜”“東北內蒙老丈人在南方做傳統糕點”“北方老丈人給南方女婿做豆角蓋被”等短視頻,吸引了大批粉絲。以消費為基本特征的家庭互動關系被賦予了社會生產屬性,社會生產的勞動主體則包含了家庭中負責視頻拍攝的女兒以及家庭成員。情感勞動過程不再發生于勞動者與消費者之間,而是發生在家庭之中,延續并強化了家庭關系的紐帶。這一特征也展現在@許二木和@我是田姥姥的家庭中。這表明數字勞動對家庭紐帶的強化,不僅涵蓋了核心家庭,同時也有助于鞏固和拓展家庭網絡,強化同輩以及隔輩間的親情網絡。

數字空間中社會公眾對虛擬家庭集體生活的廣泛參與表明家庭內部的勞動價值正在被真實地發掘出來并進入社會生產之中,由此家庭集體生活的情感意義與文化價值得以重塑。從功能論出發,家庭所形成的三角結構為雙系撫育提供了制度基礎。③費孝通:《生育制度》,北京:北京聯合出版社,2018 年,第130 頁。但在家庭作為集體的道德權威作用不斷衰弱的影響之下,家庭不再神圣,甚至成為青年恐懼的對象。這也被視為個體對傳統家庭道德模式的抵抗和家庭道德的失范。家庭化數字勞動則有助于通過塑造并傳達積極的家庭生活,消解青年群體“恐婚”“恐育”意識,重構積極的家庭道德觀。例如,在反映家庭婆媳融洽、詼諧與幽默的家庭生活博主的評論中,“日常反恐婚大使”成為網友給家庭類博主的高贊評論。不僅如此,數字勞動家庭化還拓展了家庭道德原則的整合范圍,形成家庭化數字勞動的倫理網絡。從主要研究對象的分析中可見,除了少量注冊較短的賬號外,大多數賬號都孵化了家庭關聯賬號,這些賬戶由親屬中的其他成員獨立運營,會相互間在主頁標識以實現流量共享。關聯賬戶涉及擴展的家庭網絡,如姻親、旁系血親等。與個體數字勞動排他、競爭性關系相比,家庭賬號基于家庭互惠原則,互相幫襯,維持數字勞動穩定性的再生產。新時代家庭數字勞動中以共同生活方式呈現的積極、平等、包容與互惠的家庭倫理道德,提升了家庭在社會公共生活中的文化地位,有助于形成家庭道德感的集體意識。

五、結論與討論

本文旨在延續涂爾干工業社會分工的分析,探討家庭在數字社會勞動分工中社會整合的動力機制及其趨勢。誠然,深處賽博朋克的數字社會之中,作為個體的勞動者無時無刻都感受著數字帶來的虛幻與張力,現代性的流動性將勞動者以個體化的方式卷入到社會生活之中,個體不得不以原子化的方式依賴于社會各系統,深受不確定性的命運感之苦卻無能為力。但數字勞動的家庭化作為一種趨勢,表明家庭生活的共同敘事回歸公共社會生活的開放敘事之中,不僅成為一種新的家庭經濟來源,同時也有助于家庭重新獲得社會整合的力量,回到社會生活的中心。家庭作為一種依賴自然紐帶形成的人類組織形式,擁有其他社會整合力量所不具備的韌性,個體通過家庭化創造了“無分工的分工”“無空間的空間”與“無勞動的勞動”的數字勞動模式,對應對數字勞動異化、維系個體勞動穩定性和消解過度勞動數字控制具有重要意義。同時,作為勞動分工的結果,數字勞動的家庭化也通過重組家庭勞動分工、重塑家庭集體生活和重構家庭倫理道德,使家庭恢復并增強了自身社會整合的功能。

同時,資本并不會輕易地和自然地為家庭讓渡空間。延續以批判為主流的數字勞動研究進路,本研究亦關注平臺中家庭化的數字勞動的算法控制過程,家庭化的數字勞動以數字的方式被明碼標價,家庭分工與互動結構也在被平臺所規訓,有出現劇本化的異化可能。但數字空間中的匿名性與開放性,為積極、平等和包容的家庭倫理道德取代不平等的家庭倫理提供了可能性,這是家庭化數字勞動生命力的本質所在。以@大全先生為例,其采用了傳統婆媳矛盾“劇本”再現方式,通過由兒子回懟老媽的呈現方式來與傳統家庭倫理規范對話,獲得了大量粉絲的支持。婆婆不僅沒有被指責,相反,在數字空間中網友理解其表演的意涵,進而喜愛這一家子,認為“只有關系好、現實中不這樣才能演得如此自然”。從其第一條抖音發布僅僅50 天后,即獲得約26 萬粉絲,每條短視頻播放量在300—400 萬次。將傳統家庭分工中婆媳廣受詬病的分工模式與關系模式在公共空間中集中演繹,讓深受其擾但難以直接表達的家庭通過觀看短視頻,察覺曾習以為常的溝通模式并意識到其負面影響,進而實現在更廣闊的社會家庭生活中重塑溫暖互助的家庭倫理道德的可能。

這表明,家庭作為一個集體數字勞動形態,即使被資本收編,其數字勞動的過程與內容也會在一定程度上延續并發展家庭共同體的生活敘事。數字勞動所帶來的勞動整合功能動力機制的家庭化轉變,也將不斷鞏固并擴展家庭關系網絡,重塑家庭倫理道德。家庭集體生活的社會性回歸,為重構數字社會中勞動尊嚴與團結提供了一種新的路徑。