漢江流域多模式面雨量預報效果評估及集成應用

邱 輝,范 維,王 樂,3

(1.長江水利委員會 水文局,湖北 武漢 430010; 2.漢江水利水電(集團)有限責任公司,湖北 武漢 430048;3.武漢大學 水資源工程與調度全國重點實驗室,湖北 武漢 430072)

0 引 言

漢江發源于陜西省寧強縣,由湖北省武漢市匯入長江,流域面積15.9萬km2,是長江第一大支流,流域屬于亞熱帶季風氣候,其內水系發達、水資源量豐富[1]。漢江流域水利工程眾多,具有防洪、供水、發電、航運等綜合效益,多年來防洪與興利效益顯著[2]。精準的水文氣象預報是支撐水利工程運行的首要前提,為充分發揮水利工程群對漢江流域水資源綜合利用的重要作用,有必要對漢江流域多模式降水的預報產品進行評估,從而提升漢江流域的水文氣象預報水平。

漢江流域地形復雜,各支流降水時空分布極不均勻,對于預報精度有較高要求[3-4]。隨著大氣科學專業和氣象業務的迅速發展,數值天氣預報技術得到極大提升,模式的預見期和預報精度顯著提高,在實際業務中有效延長了水文預報預見期[5-7]。賀皓等[8]發現中尺度數值模式能夠準確刻畫漢江流域單次的降水過程。邢雯慧等[9]利用RegCM4模式發現CLM陸面方案對漢江流域降水預報效果較好。但值得注意的是,受初值、物理過程及不同區域氣候特性差異等多因素的影響,數值模式預報產品仍存在一定的預報誤差[10-13]。與此同時,不同模式對不同時期或地區的預報效果存在一定差異,如T639、ECMWF及日本模式中期預報性能檢驗表明,ECMWF模式的預報效果最好[14],ECMWF模式對強降水過程預報的準確率在蓄水期最高,其次為消落期和汛期[15],華東區域數值預報模式對華東地區和西南地區的暴雨及以上降水預報技巧較高[16-17],華中區域區域模式對強降水存在較明顯的空報[18],GRAPES_MESO區域模式對暴雨及以上降水預報能力較弱[19-20]。因此,加強對不同數值模式產品預報效果的客觀分析檢驗以及對多種數值模式產品綜合集成應用具有重要的實際應用價值[21-22]。綜合集成預報是一種采用數學模型將多種相互獨立的單模式預報產品進行整合與分析,最終得到更為理想、統一的預報結論的技術,由于各種數值模式在定量降水預報方面各有特點,綜合多模式集成預報方法已經成為數值預報產品使用中的一個重要手段[23-25]。例如,趙忱[26]發現集成預報能夠有效提高中國4~9月降水預報的TS評分。王海燕等[27]發現對于長江流域降水而言,通過集成歐洲中心、美國、德國及中國等多家數值模式降水預報產品集成預報效果明顯好于單獨使用歐洲中心預報產品。但以往的研究多關注于中國或整個長江流域的預報效果[28-29],針對漢江流域降水的預報評估還比較少,且缺乏多模式預報產品的集成研究。因此,本文利用全球多種數值模式對漢江流域面雨量預報效果進行檢驗,在此基礎上建立多模式降水預報產品動態集成應用方案,為水文預報提供綜合的降水預報產品,以期提高預報精度。

1 研究數據、方法與區域概況

1.1 研究數據

(1) 實況面雨量資料。2020~2021年的實況逐日面雨量資料通過漢江流域63個氣象站采用算術平均計算所得,氣象站資料由湖北省氣象局提供,所有站點都通過系統的質量控制和均一性檢驗,保證了資料的連續性和完整性。

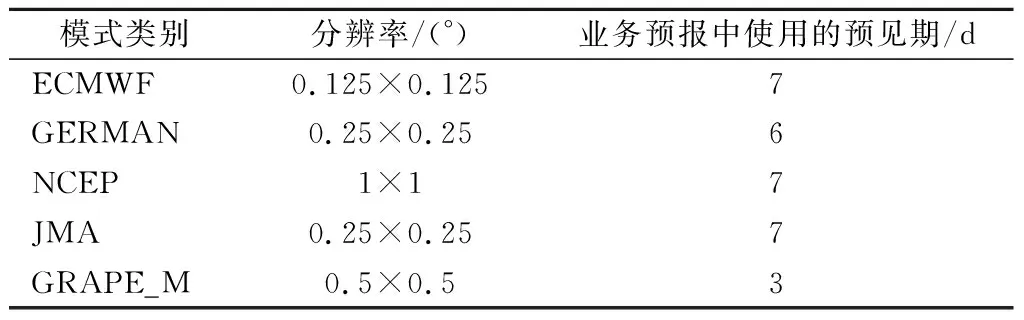

(2) 模式資料。本研究所用的數值模式預報資料由湖北省氣象局通過數據專線每日實時推送至長江水利委員會水文局。本文對當前全球較為流行的5種業務運行的數值模式降水預報產品進行評估,包括歐洲中期天氣預報中心(ECMWF,以下簡稱EC)、德國氣象局(GERMAN)、美國國家環境預報中心(NCEP)、日本氣象廳(JMA)與中國國家氣象局的GRAPES數值模式。根據業務預報需求,各模式的起報時間均采用前日20 h,時間長度為2020~2021年。各模式采用的分辨率和實際業務中使用的預見期見表1。

表1 常用的業務數值天氣模式信息Tab.1 Information of commonly used global numerical weather models

1.2 研究方法

1.2.1降水評分方法

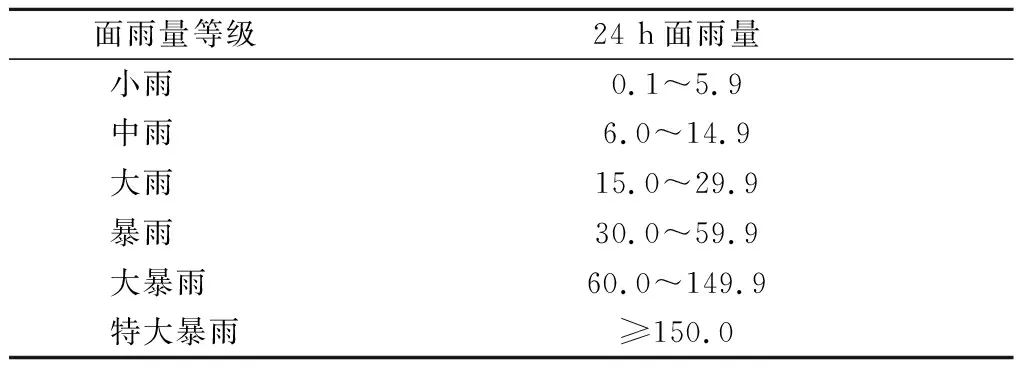

本文主要對漢江流域的分區面雨量進行檢驗評定,面雨量等級劃分依據GB/T 20486-2017《江河流域面雨量等級》,參見表2。

表2 面雨量等級劃分Tab.2 Surface rainfall level classification mm

對面雨量的檢驗采用TS評分方法,TS評分是目前氣象部門應用比較廣泛的一種降水分級檢驗方法,用于衡量降水預報準確率的指數,如果評分較高,說明對降水的預報效果較好。其公式表達如下:

(1) TS評分:

(1)

(2) 漏報率:

(2)

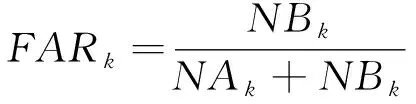

(3) 空報率:

(3)

式中:NA為預報正確站(次)數;NB為空報站(次)數;NC為漏報站(次)數;k為降水等級,這里的k等級與表2對應,分為小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨。

1.2.2多模式集成方法

采用多等級降水動態加權的方法對多種模式預報效果進行集成。由于降水的空間分異性明顯,采用相對誤差和相關系數等評價方法會平滑降雨的空間差異,而TS評分能夠綜合評價對降水空間分布和等級的預報效果,因此本研究利用前期不同數值模式對不同等級降水預報的TS評分,來對不同數值模式進行動態賦權,從而進行集成。考慮各數值模式對不同場次降雨的預報效果可能出現差異,但對于同一場降雨過程通常預報效果較為穩定,而漢江流域的場次降雨過程持續時間一般在5 d以內,因此本文研究采用過去5 d的預報作為滾動時長。其表達式如下:

(4)

(5)

式中:pm,t表示預報時效t時段的多模式集成預報;pi,t表示預報時效t時段的第i種模式預報;ai,t表示預報時效t時段第i種模式預報對應的權重系數;n表示集成的模式總個數;j表示降水等級,TSi,t,j表示過去5 d內pi,t對第j種等級降水的平均TS評分;bj為不同等級降水的權重。

由于本文的集成降水預報主要用于水文預報輸入,而水文預報中中雨以上的降水對產流影響較大,小雨對產流影響很弱,因此本文中對降水的等級設置為中雨、大雨、暴雨、大暴雨及以上4個等級,權重初步按照均分設置。

1.3 研究區域概況

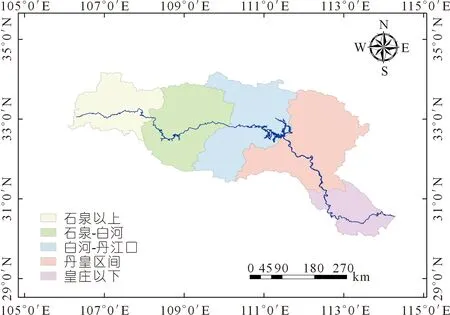

漢江流域地勢西北高、東南低,北部以秦嶺、外方山和伏牛山與黃河流域為界,東北部以伏牛山和桐柏山與淮河流域為界,西南部以大巴山和荊山與嘉陵江、沮漳河流域為界,東南部為江漢平原。漢江流域是南水北調中線水源地和鄂北水資源配置工程的重要區域,本文按照水庫和水文站節點分布將漢江流域劃分為5個子流域,分別為石泉以上、石泉-白河、白河-丹江口、丹皇(丹江口-皇莊)區間和皇莊以下,其中石泉以上、石泉-白河、白河-丹江口三個區間屬于漢江上游,丹皇區間即漢江中游,皇莊以下為漢江下游,具體的子流域劃分見圖1。

圖1 漢江流域子流域劃分Fig.1 Subbasin of the Hanjiang River Basin

本文對不同季節的模式降水預報效果進行了評估,季節劃分如下:主汛期為6~8月,秋汛期為9~10月,枯季為11月至次年4月。

2 漢江流域分區面雨量特征統計分析

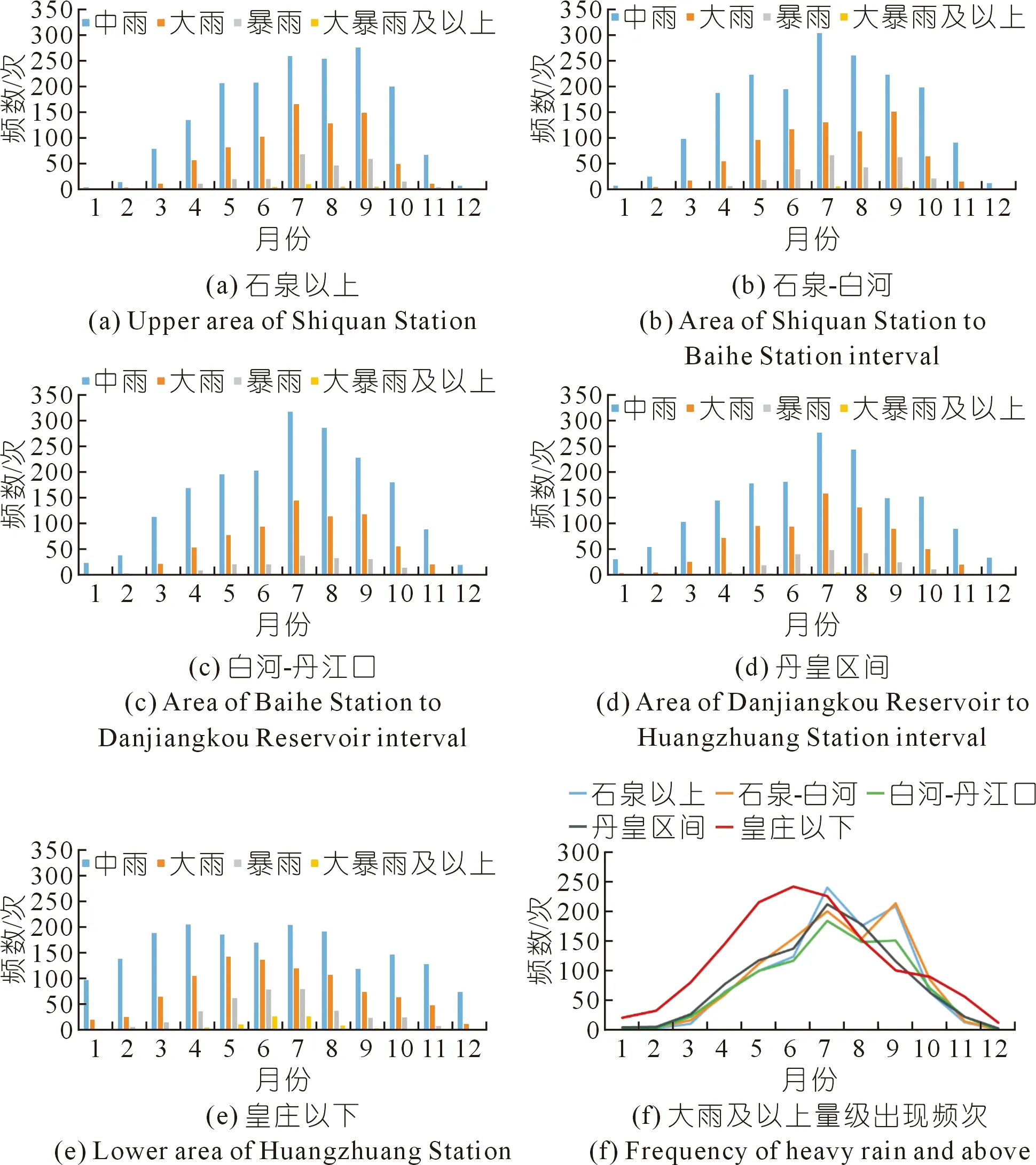

圖2給出了1960~2021年漢江流域各分區不同等級日面雨量的累計頻數分布特征。由圖可知,1960~2021年,對于漢江上中游而言,中雨及以上的降水主要出現在汛期4~10月,其中位于漢江上游的石泉以上、石泉-白河、白河-丹江口這3個區間,大雨及以上的降水呈現出以7月和9月為峰值的雙峰結構,說明漢江上游有明顯的夏汛和秋汛共存的特征;位于漢江中游的丹皇區間,大雨及以上級別的降水呈現出以7月為峰值的單峰特征,表明漢江中游降水以夏汛特征為主;對于漢江下游的皇莊以下區間,汛期4~10月中雨及以上降水的頻數整體較為均勻,其中大雨及以上級別的降水呈現出以6月為峰值的單峰特征,表明皇莊以下區域夏汛較上中游偏早的特征。

圖2 1960~2021年漢江流域各分區不同等級日面雨量累計頻數分布Fig.2 Cumulative frequency distribution of different levels of daily surface rainfall in the sub-area of Hanjiang River Basin from 1960 to 2021

從具體的降水頻數來看(見表3),1960~2021年期間,對于中雨及以上級別的日面雨量,漢江上游3個區間每年出現的雨量日數較為接近,平均每年在43.6~45.7次之間,漢江中游次數略少,平均每年42.0次,漢江下游的降水日數明顯偏多,平均每年達52.2次。從不同級別降水來看,漢江流域各區間中,白河-丹江口區間的年中雨日數相對最高,達30.2次,

表3 1960~2021年漢江流域各分區不同等級降水多年平均頻次統計Tab.3 Multi-year average frequency of rainfall at different levels in various subbasins of the Hanjiang River from 1960 to 2021

大雨及以上級別的降水日數在各分區中均為最低,表明白河-丹江口區間降水在漢江流域各分區中相對偏弱;皇莊以下區間的大雨及以上級別降水的日數在各分區中均最高,說明皇莊以下區間出現強降水的概率更大;其余3個區間的降水強度較為接近,介于二者之間。各分區的歷史最大日面雨量也表明了這一特征。

3 漢江流域面雨量預報效果評估

3.1 整體預報效果分析

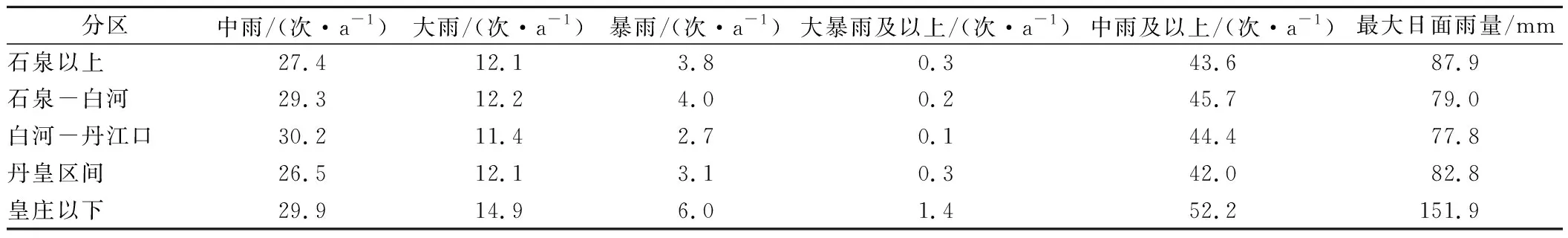

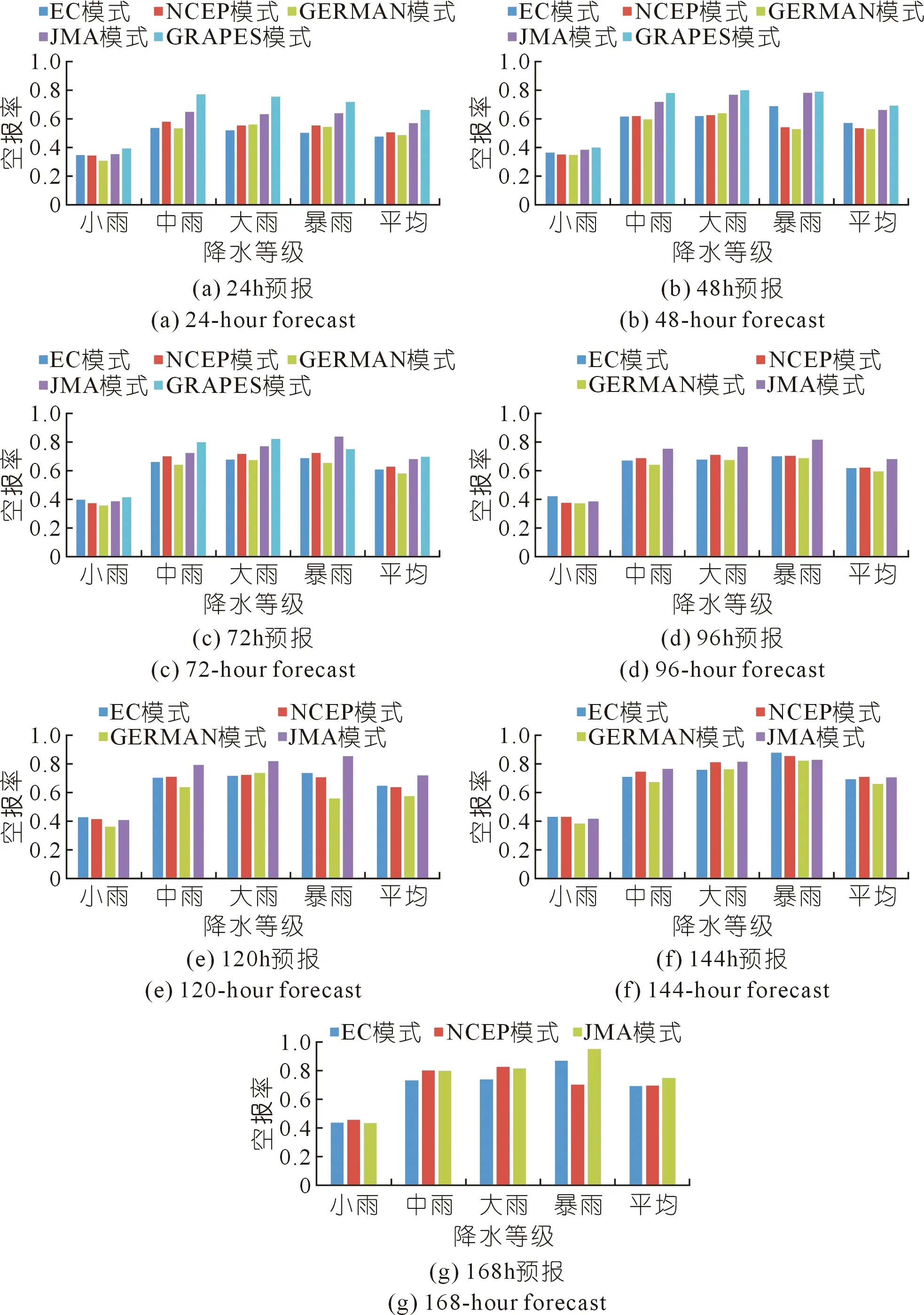

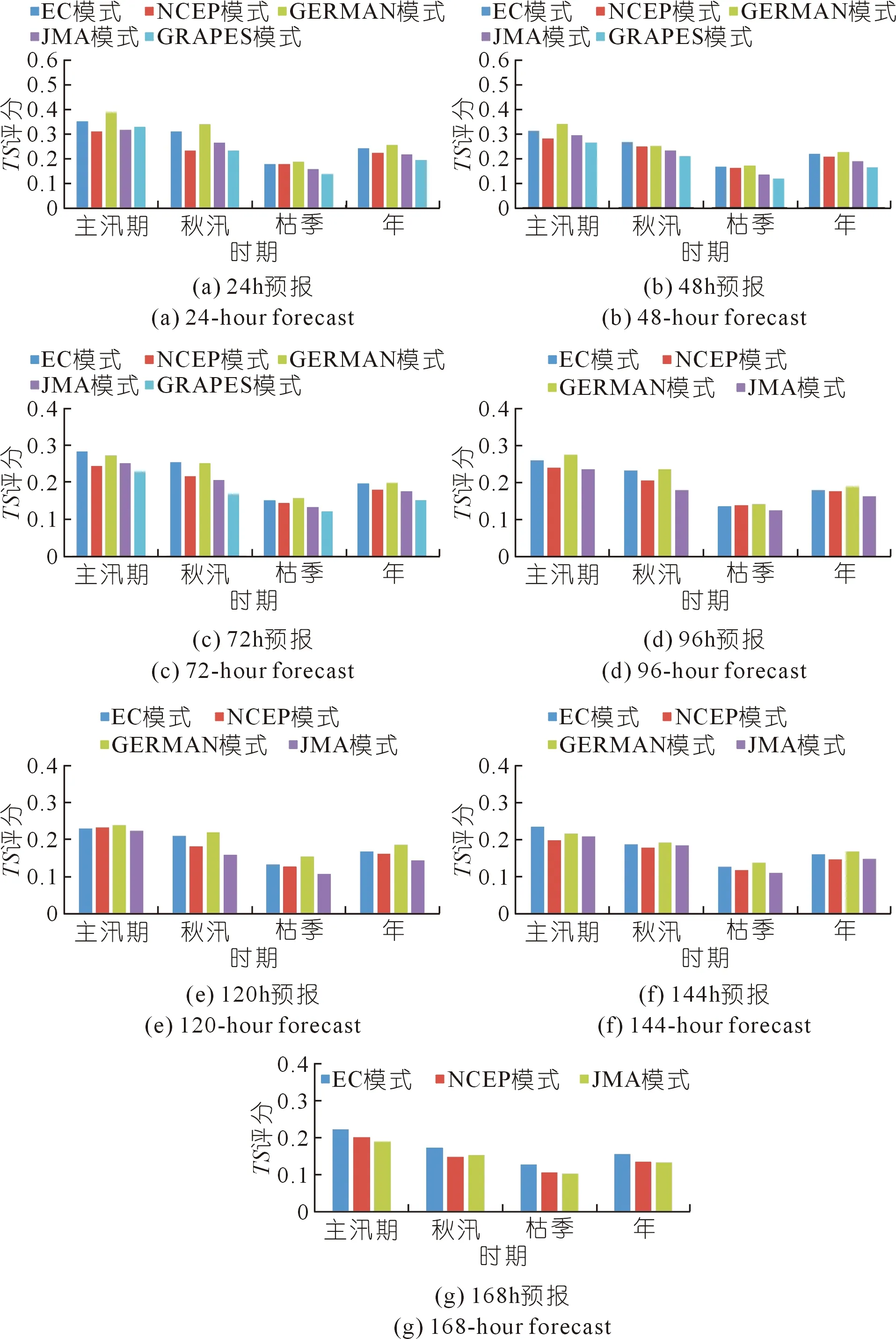

為檢驗不同數值模式對漢江流域面雨量的預報效果,采用TS評分對模式預報結果進行評估。圖3給出了2020~2021年漢江流域1~7 d多模式降水預報TS評分檢驗結果,由于大暴雨及以上量級(日面雨量>60 mm)樣本太少,這里只分析小雨、中雨、大雨、暴雨4個量級的TS評分,下同。由圖3可知,對于不同等級的降水而言,隨著降水等級的增加,各模式TS評分顯著下降,其中各模式對于小雨均有較好的預報效果,對于中雨及以上等級降水的TS評分差別相對較小。從不同的預見期來看,隨著預見期的延長,各模式對降水的預報效果均有所下降,但這種對預見期的下降敏感性要弱于對降水等級的下降敏感性。總體而言,各模式對漢江流域面雨量評分的結果表明:GERMAN、EC、NCEP這3種模式在漢江流域降水TS評分較為接近,其中GERMAN模式預報效果整體最好,其次為EC模式,再次為NCEP模式,而JMA和GRAPES模式的預報效果明顯弱于以上3種模式,特別是對于小雨和中雨級別降水的預報效果偏差顯著。通過對比EC模式和GERMAN模式的預報效果可以發現,EC模式對漢江流域24 h,48 h和168 h的小雨及168 h的中雨預報效果優于GERMAN模式,但在其余各預報時效和降水級別方面,GERMAN模式均略優于EC模式。

圖3 2020~2021年漢江流域多模式降水預報TS評分Fig.3 TS scores of multi-model rainfall forecasts in the Hanjiang River Basin from 2020 to 2021

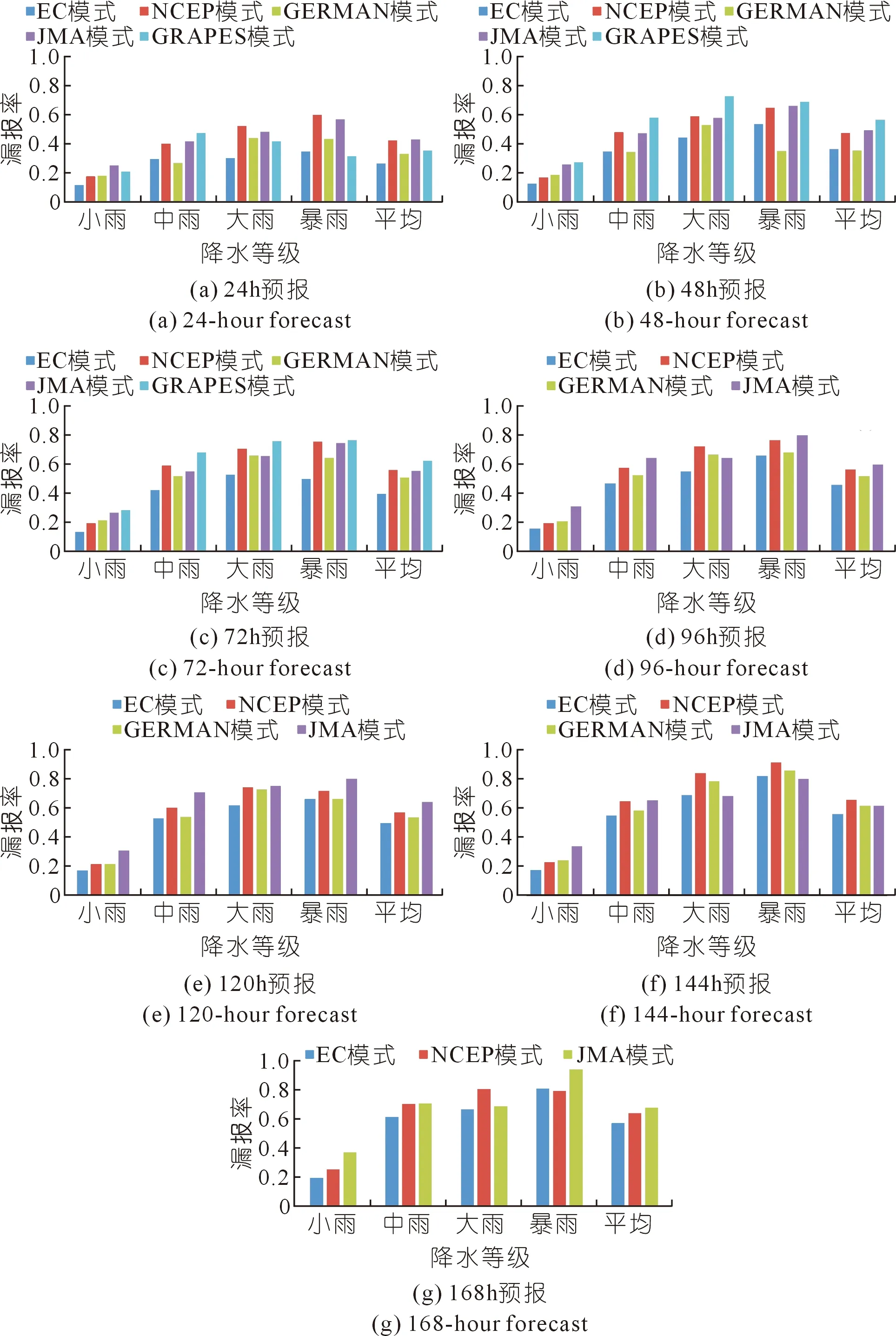

圖4為2020~2021年漢江全流域1~7 d多模式降水預報空報率評分結果。由圖4可知,從預見期來看,各模式空報率隨著預見期的延長整體呈現增加趨勢,但這種增加的趨勢相對較弱;從降水等級來看,各模式對小雨的空報率明顯偏小,對其他等級降水的空報率顯著偏大,且其他等級降水的空報率之間較為接近,表明各模式均能較好捕捉到有雨和無雨的天氣過程,但對具體的降水量級預報偏差較大;整體而言,EC、NCEP、GERMAN模式在漢江流域空報率較低,GRAPES模式和JMA模式在中雨以上量級空報率較高。其中,EC模式和NCEP模式在24~144 h的空報率均略高于GERMAN模式,而對于168 h各級降水的空報率來說,JMA模式相對較高。

圖4 2020~2021年漢江流域多模式降水預報空報率評分Fig.4 Evaluation on false alarm ratio of multi-model rainfall forecasts in the Hanjiang River Basin from 2020 to 2021

圖5為2020~2021年漢江全流域1~7 d多模式降水預報漏報率評分結果。由圖5可知,從預見期來看,隨著預見期的延長,各模式漏報率整體呈現增加趨勢;從降水等級來看,隨著降水等級的增加,各模式的漏報率同樣上升。整體而言,EC模式在漢江流域漏報率最低,尤其是對小雨量級的降水漏報率基本低于20%,其次為GERMAN模式,NCEP、JMA、GRAPES模式的漏報率相對較高。

圖5 2020~2021年漢江流域多模式降水預報漏報率評分Fig.5 Evaluation on miss ratio of multi-model rainfall forecasts in the Hanjiang River Basin from 2020 to 2021

3.2 不同分區預報效果分析

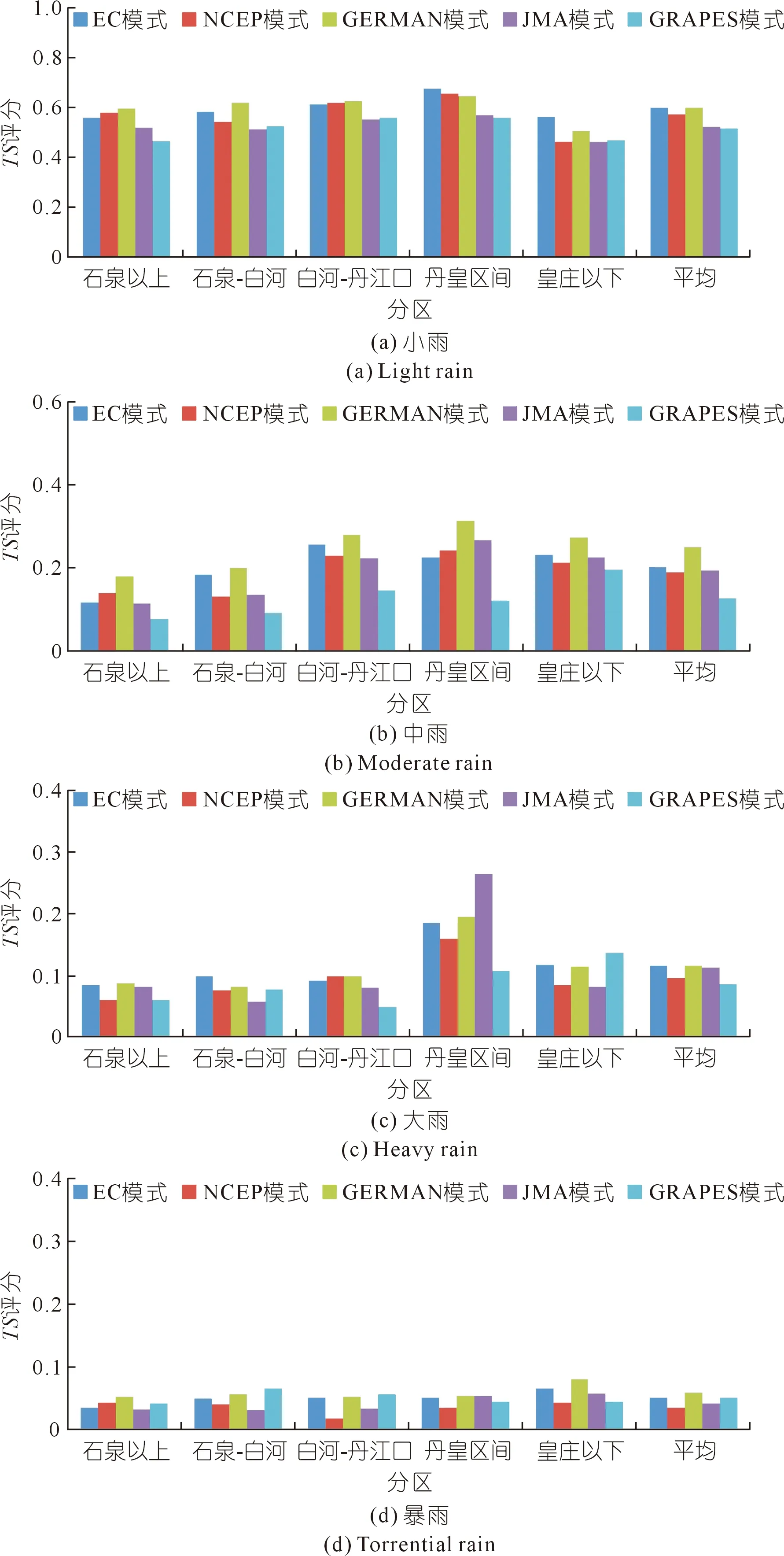

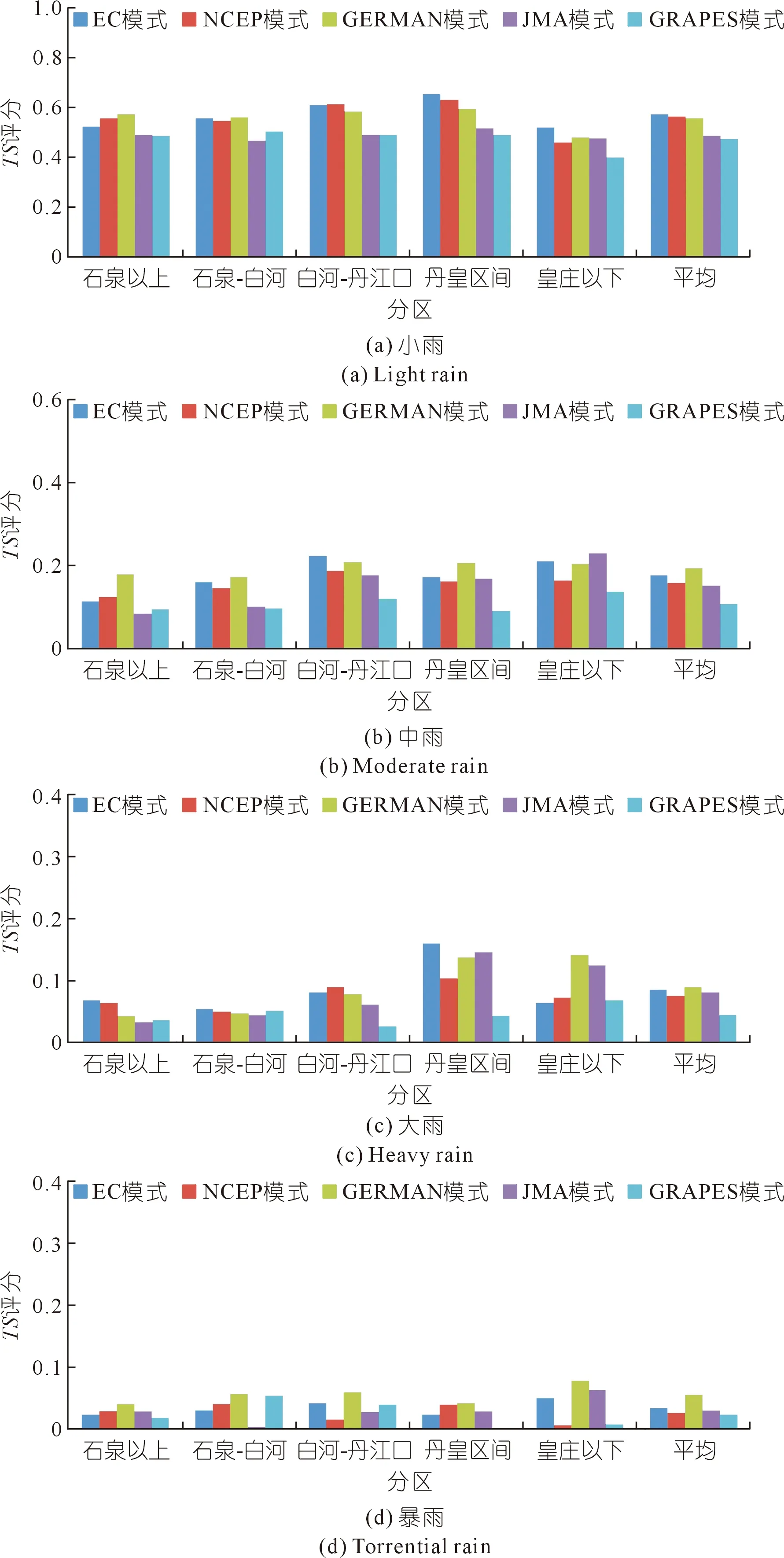

為檢驗各數值模式在漢江流域不同分區的預報效果,本節對漢江流域5個子區域的模式降水預報效果分別進行評估。圖6為2020~2021年漢江流域5個分區24 h預報時效多模式降水預報TS評分。由圖6可知,對于小雨,各模式在皇莊以下區域預報效果最差,在丹皇區間預報效果最好,各模式中EC、NCEP、GERMAN模式預報效果相對較好;對于中雨,各模式在石泉以上、石泉-白河兩個分區預報效果相對較差,各模式中EC和GERMAN模式預報效果相對較好,GRAPES模式預報效果最差;對于大雨,各模式對丹皇區間的預報效果明顯優于其他分區,各模式中整體以EC、GERMAN模式穩定性最好;對于暴雨,由于樣本數較少、預報難度大,模式TS評分均不高,EC、GERMAN、GRAPES模式預報效果相對較好。總體而言,各分區中模式對丹皇區間降水的預報效果最好,其中EC和GERMAN模式的預報效果優于其他模式。通過對比EC和GERMAN模式的TS評分可以發現,對于各分區小雨、大雨及暴雨預報,EC模式的評分雖然略低于GERMAN模式,但整體非常接近。對于中雨的預報而言,GERMAN模式的評分則明顯高于EC模式。

圖6 2020~2021年漢江流域不同分區24 h預報時效多模式降水預報TS評分Fig.6 TS scores of multi-model 24 h rainfall forecasts for different subbasins in the Hanjiang River Basin from 2020 to 2021

圖7為漢江流域5個分區48 h預報時效多模式降水預報TS評分結果,其分析結論與24 h預報時效基本一致,但整體評分較24 h預報時效更低,這里不再詳述。72~168 h預報時效的降水TS評分結論與24 h同樣較為類似(圖略)。

圖7 2020~2021年漢江流域不同分區48 h預報時效多模式降水預報TS評分Fig.7 TS scores of multi-model 48 h rainfall forecasts for different subbasins in the Hanjiang River Basin from 2020 to 2021

綜合以上分析可知,在不同的預報時效下,對于小雨量級,各模式在漢江下游預報效果相對最差,對于中雨量級,各模式在白河以上分區預報效果相對較差,對于大雨量級,各模式在丹皇區間的預報效果明顯優于其他分區。在1~6 d預報時效中,對于小-中雨量級,EC、GERMAN模式預報效果相對較好,對于大雨以上量級,整體以GERMAN模式穩定性最好。第7天預報時效中,3種模式中以EC模式預報效果最好。

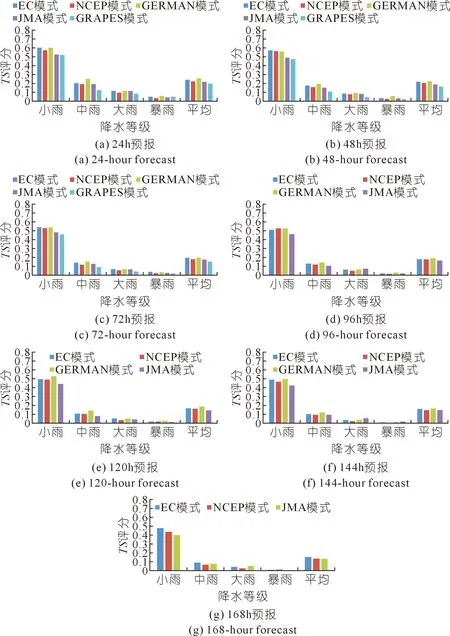

3.3 不同季節預報效果分析

為分析不同季節各模式降水預報效果,圖8對比分析了2020~2021年夏季、秋季、枯季以及全年漢江流域1~7 d多模式降水預報TS評分。由圖8可知,各季節的模式評分與第3.1節中全年的評分基本一致。從整體上來看,不同預見期上各模式均體現出主汛期(6~8月)模式降水預報效果整體最好,其次為秋汛期,枯季預報效果最差。對于不同模式而言,GRAPES模式預報效果最差,GERMAN模式和EC模式預報效果最好,且水平相當,對于第7天的預報EC模式明顯好于其他模式。

圖8 2020~2021年漢江流域不同季節多模式降水預報TS評分Fig.8 TS scores of multi-model rainfall forecast for different seasons in the Hanjiang River Basin from 2020 to 2021

通過對比分析2020~2021年夏季、秋季、枯季以及全年漢江全流域1~7 d多模式降水預報空報率和漏報率的評分(圖略)。總體而言,秋汛期各模式空報率相對最低,其次是主汛期,枯季模式的空報率最高,各模式中GERMAN模式空報率最低,其次為EC模式。對于漏報率,整體上不同季節模式的漏報率較為接近,秋汛期模式漏報率相對最低,其次為枯季,主汛期漏報率相對較高,各模式中EC模式漏報率最低,其次為GERMAN模式。此外,模式空報率整體大于漏報率。總體而言,EC和GERMAN模式預報能力明顯強于其他模式,而對于不同區域、季節和預報時效,EC和GERMAN模式的預報能力雖有一些差別,但二者整體預報水平相當。

4 漢江流域多模式集成降水預報應用

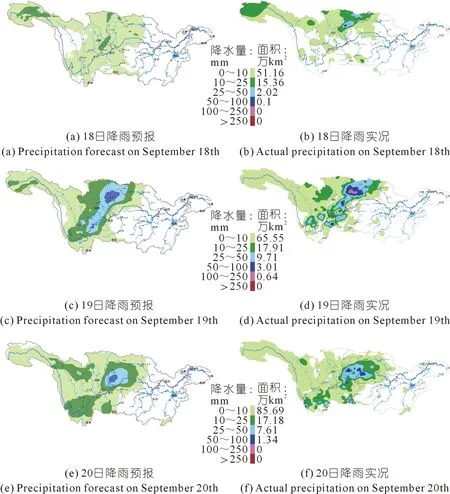

基于前述章節對多模式降水預報的評分結果,考慮GRAPES模式預報誤差在各模式中相對最大且預見期最短(只有3 d),最終選定GERMAN、EC、NCEP、JMA這4種模式進行集成。采用1.2節中的集成方法對2022年9月18~20日的漢江上游強降水過程進行24 h預報時效的集成預報試驗(見圖9)。總體而言,多模式集成預報很好地預報了此次漢江流域強降水過程的雨區位置、形態和演變過程,但降水強度較實況有所偏低,特別是對于大暴雨以上的強降水有明顯的坦化作用。本研究同樣分析了48 h和72 h預報時效的多模式集成預報結果(圖略),分析結論與24 h時效預報類似,這里不再詳述。

圖9 2022年9月18~20日漢江流域強降水過程24 h時效多模式集成預報試驗Fig.9 Integrated multi-model 24 h forecast for heavy rainfall process in the Hanjiang River Basin from September 18 to 20,2022

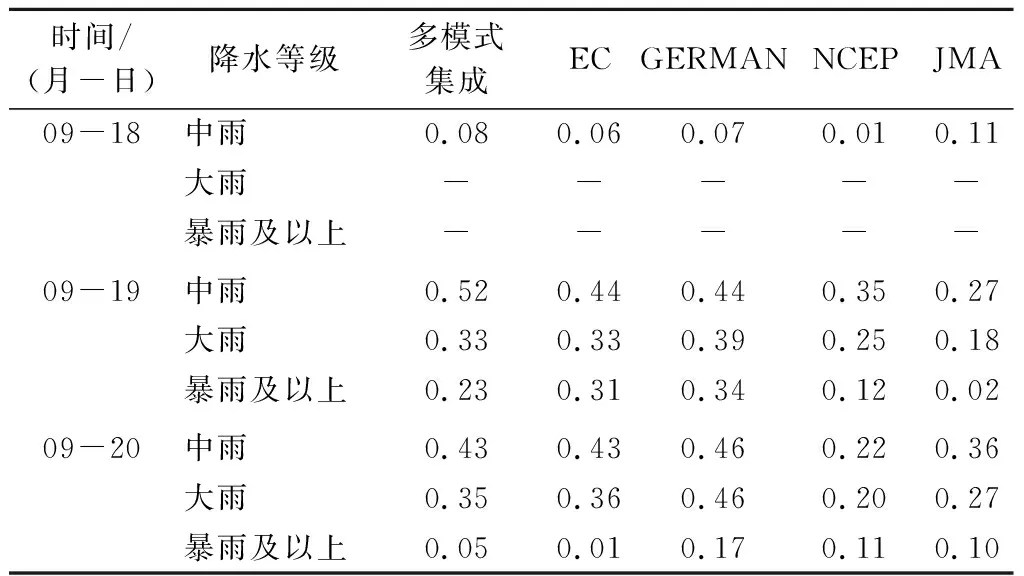

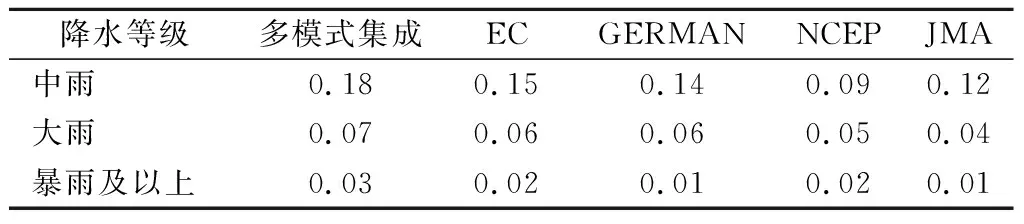

表4給出了各數值模式對本次降水過程24~72 h預報時效的降水預報平均檢驗結果。由表可知,9月18日,漢江石泉以上區間發生了中雨、局部大雨,各模式的預報明顯偏小,未報出中雨等級以上的降水,通過多模式集成后預報效果僅次于JMA模式,優于其他數值模式;9月19日為本次過程的主雨日,漢江上游、嘉陵江、向家壩-寸灘區間有大雨,其中渠江上游、漢江白河以上南部有暴雨、大暴雨。各模式中:集成預報對中雨的預報效果最好,GERMAN模式對大雨和暴雨及以上降水預報效果最好,其次為集成模式和EC模式;9月20日,漢江上游南部、渠江、三峽區間有中、大雨、局地暴雨,各模式中GERMAN預報效果最好,其次為集成模式和EC模式。表5給出了多模式集成系統與單個模式對漢江流域面雨量預報效果的檢驗,可以看出,多模式集成整體優于單個模式預報。

表4 2022年9月18~20日24~72 h多模式集成預報TS評分效果檢驗Tab.4 TS scores of integrated multi-model 24~72 h forecast from September 18 to 20,2022

表5 2022年9~12月多模式集成24 h降水TS評分Tab.5 TS scores of integrated multi-model 24 h forecast from September to December,2022

總體而言,多模式集成預報結果可以較為有效地綜合各模式預報信息,其預報效果在各模式中通常位于前列。在當前模式參考信息越來越多的背景下,預報員往往需要在很短的時間內從諸多模式預報中提取需要的信息,多模式集成預報可以為預報員提供有效的信息參考。但需要指出的是,目前的多模式集成預報效果在各模式中通常難以達到最優,特別是對暴雨及以上等級降水的預報有明顯的坦化作用,因此需要進一步優化其集成算法并與降水集合概率預報共同使用,以便提升對極端降水的預報能力。

5 結論和展望

本文分析了漢江流域面雨量的分布特征,采用TS評分方法檢驗了歐洲中期天氣預報中心、德國氣象局、美國國家環境預報中心、日本氣象廳與中國國家氣象局的GRAPES數值模式對漢江流域不同分區、季節、量級的面雨量預報效果,在此基礎上提出多模式降水預報動態集成應用方案并進行試驗應用,結果表明:

(1) 漢江上游降水存在明顯的夏汛和秋汛共存特征,漢江中游以夏汛降水為主,漢江下游具有夏汛偏早的特征;漢江流域各分區中,下游出現大雨及以上量級強降水次數最多且強度最大,白河-丹江口區間發生大雨及以上量級強降水的次數最少,且強度最弱。

(2) 隨著降水等級和預見期的延長,各模式對漢江流域的面雨量預報效果均呈下降趨勢,其中對降水等級的下降敏感性更強。從各模式對比來看,在漢江流域,GERMAN與EC模式預報效果最好,其中GERMAN模式略優于EC模式,其次為NCEP模式,而JMA和GRAPES模式相對較差。

(3) 從分區來看,對于小雨,各模式在皇莊以下分區預報效果相對較差;對于中雨,在白河以上分區預報效果相對較差;對于大雨及以上等級降水,在丹皇區間的預報效果明顯優于其他分區。從季節來看,主汛期模式降水預報評分整體最好,其次為秋汛期,枯季預報效果相對最差,但秋汛期模式的空報率和漏報率相對較低,主汛期漏報率相對較高,整體上模式的空報率大于漏報率。

(4) 多模式集成預報結果可以較為有效地綜合各模式預報信息,其預報效果在各模式中通常位于前列,在當前模式參考信息越來越多的背景下,多模式集成預報可以為預報員提供有效的信息參考。但同時需要進一步優化多模式集成預報算法并與降水集合概率預報共同使用,以提升對極端降水的預報能力。