上海軌道交通既有線CBTC信號系統大修更新改造技術方案

吳 杰

(上海地鐵維護保障有限公司通號分公司,200235,上海∥高級工程師)

2007年底,上海首條采用CBTC(基于通信的列車控制)系統的城市軌道交通線路投入運營,迄今已連續運行近16年。根據交通運輸部出臺的《城市軌道交通設施設備運行維護管理辦法》中“整體使用壽命一般不超過20年”的規定,部分早期采用CBTC系統的線路已陸續進入大修更新改造期。因此,評估分析當前CBTC系統應用現狀,研判梳理當前CBTC系統存在的缺陷與不足,結合當前城市軌道交通信號系統發展的新技術、新動向,科學合理地確定CBTC系統大修更新改造的基本方向和需求,制訂科學的新舊過渡方案以盡可能減少CBTC系統大修更新改造對日間正常運營的影響,是CBTC系統大修更新改造籌備謀劃階段的首要任務。

1 CBTC系統大修更新改造的必要性

CBTC系統設備包括地面設備和車載設備。CBTC系統根據地面設備接收到的所有受控列車的位置報告,再結合道岔、信號機、計軸區段等軌旁設備狀態,向受控列車發送移動授權許可,車載信號設備控制列車在移動授權許可范圍內自動運行。因此CBTC系統是一種移動閉塞模式,可實現小間隔、高密度行車,可極大地提升線路的運輸能力和效率。

經過十幾年的長期運營使用,CBTC系統除因設備部件自然老化而導致的故障頻發之外,還暴露出車地無線通信極易受到外界干擾,折返能力與小間隔、高密度行車無法適配,因自動化程度偏低而導致大量環節需依賴人為干預確認等由于前期設計考慮不周而產生的問題,這些問題牽制阻礙了線路運行質量的進一步提升,亟需在CBTC系統大修更新改造中予以研究解決[1]。

2 CBTC系統大修更新改造技術方案

通過CBTC系統大修更新改造的必要性分析可知,CBTC系統大修更新改造技術方案不應僅僅局限于設施設備部件的新舊替換,更應聚焦因早期CBTC系統的技術局限而產生的諸多影響線路運行質量的關鍵問題。在CBTC系統大修更新改造過程中,應針對此類難點和痛點,吸收引進一定的新設備、新技術,通過系統級的“大換血”突破原有的技術瓶頸,選擇與線路運能需求相匹配、服務水平與設備狀況相匹配的信號系統新制式,如基于車車通信的列車自主運行系統、基于通信的高性能列車運行控制系統等,進一步提升信號系統的設備性能,進而改善整條線路的運行效率[2]。

2.1 提升車地通信質量

早期所有采用CBTC系統的新建線路全部基于2.4 GHz公共頻段的WLAN(無線局域網)技術進行車地無線通信,實現車載設備與地面設備控制信息的傳輸。隨著當前無線終端數量的爆發式增長,2.4 GHz公共頻段資源已十分緊張,CBTC系統極易受到干擾。雖然CBTC系統在設計時已采用FHSS(跳頻)技術、OFDM(正交頻分復用)技術規避同頻段其他設備的干擾,但因車地通信數據丟失而造成列車迫停的故障仍居高不下,尤其在高架段、地面段等敞開環境下尤為嚴重。極端情況下,某些區域存在的特定強干擾源對2.4 GHz全頻段進行了全面壓制,造成進入相關聯區段的所有列車的車地通信都受到干擾,導致通信數據全部丟失,對正常運營造成極大影響。

為改善車地通信質量,結合1.8 GHz專用通信頻段的LTE-M(城市軌道交通車地綜合通信系統)技術在開通新線中的較好應用效果,大修更新改造時應考慮對無線通信系統進行更新改造,可由LTE-M獨立承載列控信息;或同步結合通信系統大修更新改造需求,由LTE-M綜合承載列控信息、視頻監控信息、專用無線通信信息及乘客信息系統信息等,以克服外界強干擾源對車地無線通信的干擾。在此基礎上,同時保留WLAN通信通道并采用較為先進的Wi-Fi6(第六代無線網絡技術),利用2.4 GHz與5.0 GHz雙頻段進行通信,并與LTE-M組成異構冗余的無線通信系統,進一步提升車地無線通信可靠性[3]。

2.2 提升線路折返能力

既有線路運營十多年,長時間的客流培養疊加線路站點周圍長時間的人口導入,線路運能與客流量的矛盾已經十分突出。上海軌道交通6、7、8、9、11號線部分區段早高峰最小行車間隔均已邁入120 s大關,若客流量在日后繼續提升,將存在進一步壓縮線路的行車間隔的客觀需求。早期建設的CBTC系統雖具備極限追蹤間隔90 s的能力,但由于折返站渡線道岔多采用雙動邏輯控制、進路解鎖判斷依賴于進路內區段的占用-出清狀態、需通過司機人工操作列車換端等限制,使得單站折返能力較為低下,這成為運能進一步提升的最大瓶頸。既有采用CBTC系統的線路其客流量已趨于飽和,運能需求極高,為實現正線重點區段120 s及以內的行車間隔,不得不采取大小交路運行或正線插車等方式補償單站折返能力造成的不足。這在一定程度上刻意拉大了大交路區段或插車運行之外區段的間隔,犧牲掉了一部分運能,并沒有從根本上充分發揮CBTC系統小間隔、高密度行車的能力。

土建結構、車輛性能等方面難以變動的情況下,在CBTC系統大修更新改造中,優化列車折返的信號控制邏輯是提升單站折返能力的最佳方案。將道岔全部調整為獨立控制,渡線上任一組道岔滿足條件后即可單獨操動,不再受到另一組道岔鎖閉狀態制約;弱化進路及區段概念,道岔解鎖依靠高精度的實時列車位置報告,列車位置包絡出清預先定義的道岔區域時道岔即可操動;車輛換端由信號車載設備自動完成,大大降低司機人工操作產生的耗時。對上述信號控制邏輯進行優化后,在運營線路上開展的高密度折返能力測試結果表明:單站折返能力可壓縮至90 s以內,與CBTC系統追蹤能力相互匹配。折返能力有效提升后,將充分釋放CBTC系統的性能,為全線運能的整體提升奠定基礎[4]。

2.3 提升線路自動化程度

早期采用CBTC系統的線路其自動化程度偏低,由于信號專業本身,以及站臺門、車輛等與信號系統有接口的配套專業設計不完善,需人工介入和確認的環節較多,列車開關門(部分線路已實現自動開門)、列車發車、列車換端均由司機人工操作完成。列車停站時上下客的額外耗時較長,列車在正線僅能最高以ATO(列車自動運行)模式運行,線路自動化等級僅能達到GoA2(半自動化列車運行)級;由于車場內僅設置計算機聯鎖系統及相關軌旁設備,未按正線標準同時設置ATC(列車自動控制)設備,這造成列車在進行出入庫及場內調車作業時完全由司機人工依照信號機顯示駕駛列車運行,出場能力和場內調車效率低下,安全風險突出。

為提升線路自動化程度,應盡可能減少人為干預環節,降低司機等運營人員的工作量。同時,結合既有線路在土建、機電等方面未對遠期實施無人駕駛進行預留的現實情況,并參考部分新線采用的全自動信號系統的建設經驗,在CBTC系統大修更新改造中,宜將列車運行最高模式升級為DTO(有人值守的全自動運行)模式,提升線路自動化等級達到GoA3(無人駕駛列車運行)級;對站臺門、車輛等與信號系統有接口的配套專業實施適配性改造,由信號設備根據行車計劃自動控制列車開關門、發車及換端,無需司機人工確認,以減少停站耗時,提升列車旅速,進而提升乘客乘坐體驗,加快車輛周轉效率[5]。對車場信號設備進行大修更新改造時,應按正線標準配置制式統一的信號設備,實現基于CBTC系統的出入場及場內調車作業。列車出入場作業運行模式與正線保持一致,出入場行車計劃宜納入線路運行圖統一管理,以提升車場行車的安全性與可靠性,同時壓縮發車間隔,優化出庫效率[6]。

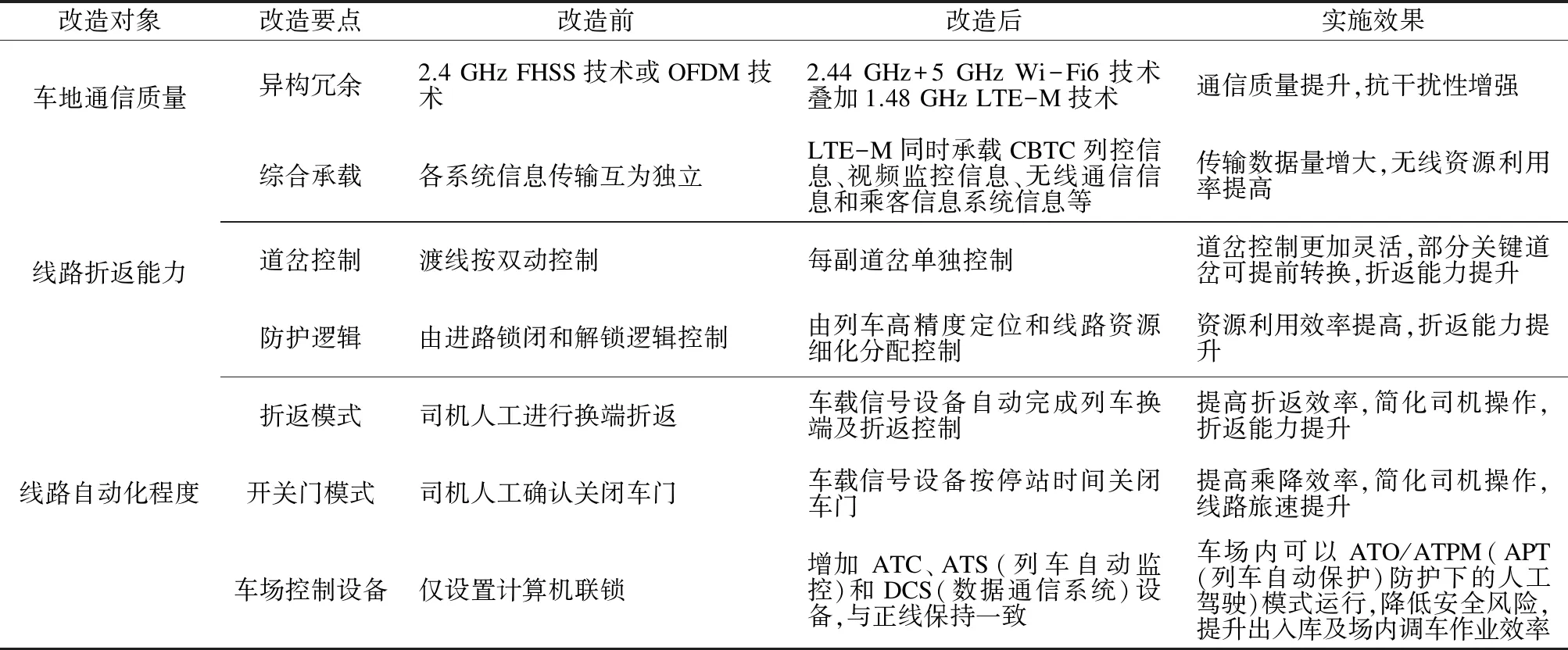

2.4 小結

既有線CBTC系統大修更新改造提質增效技術路線如表1所示。

表1 既有線CBTC系統大修更新改造提質增效技術路線

3 CBTC系統大修更新改造新舊過渡方案

在CBTC系統大修更新改造施工期間,為確保日間運營與夜間調試能夠同步開展但又互不影響,最終完成舊系統向新系統無感而有效的平滑過渡,需制定科學合理的新舊系統倒接方案,以實現新舊系統安全地相互切換。

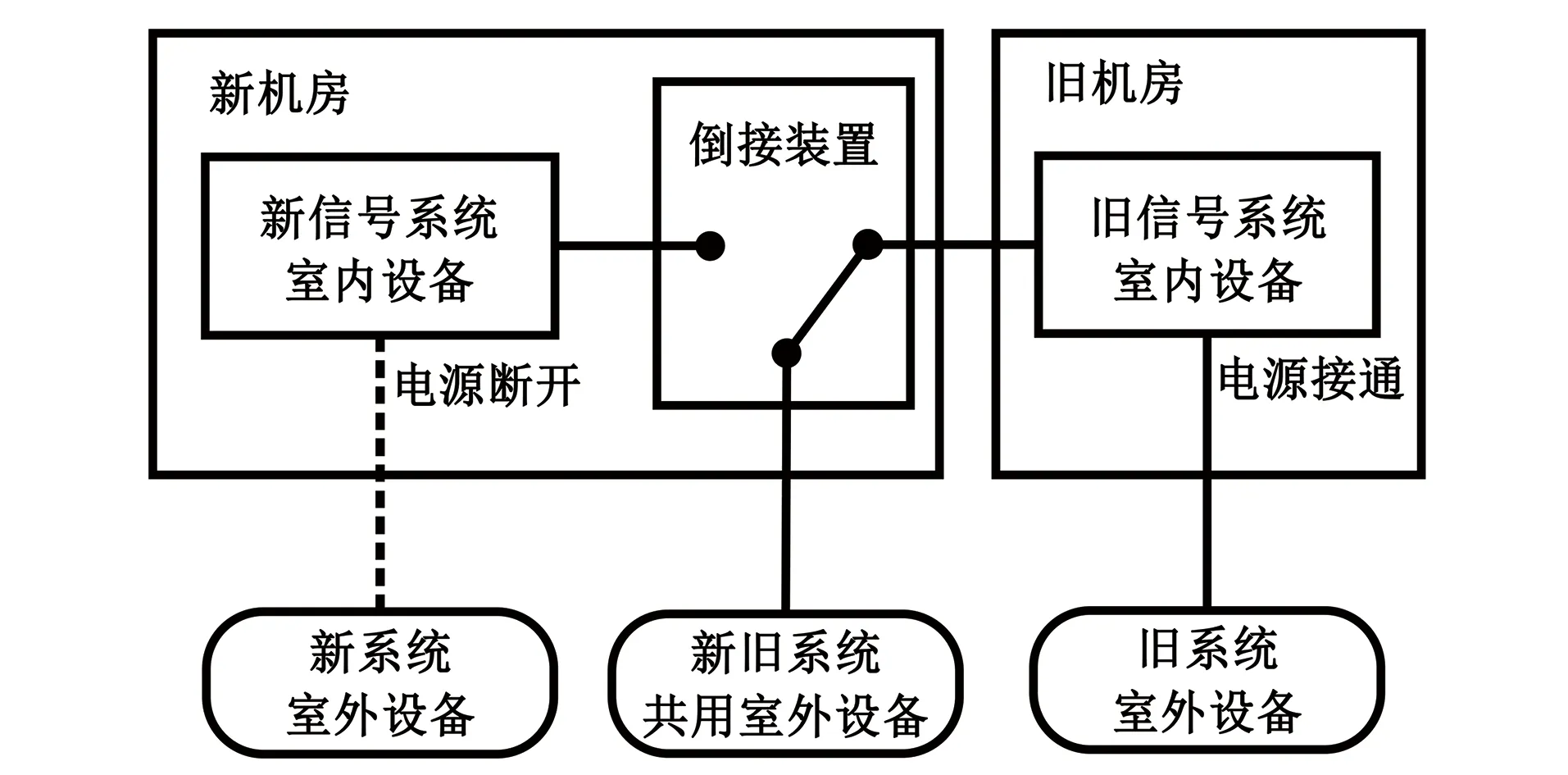

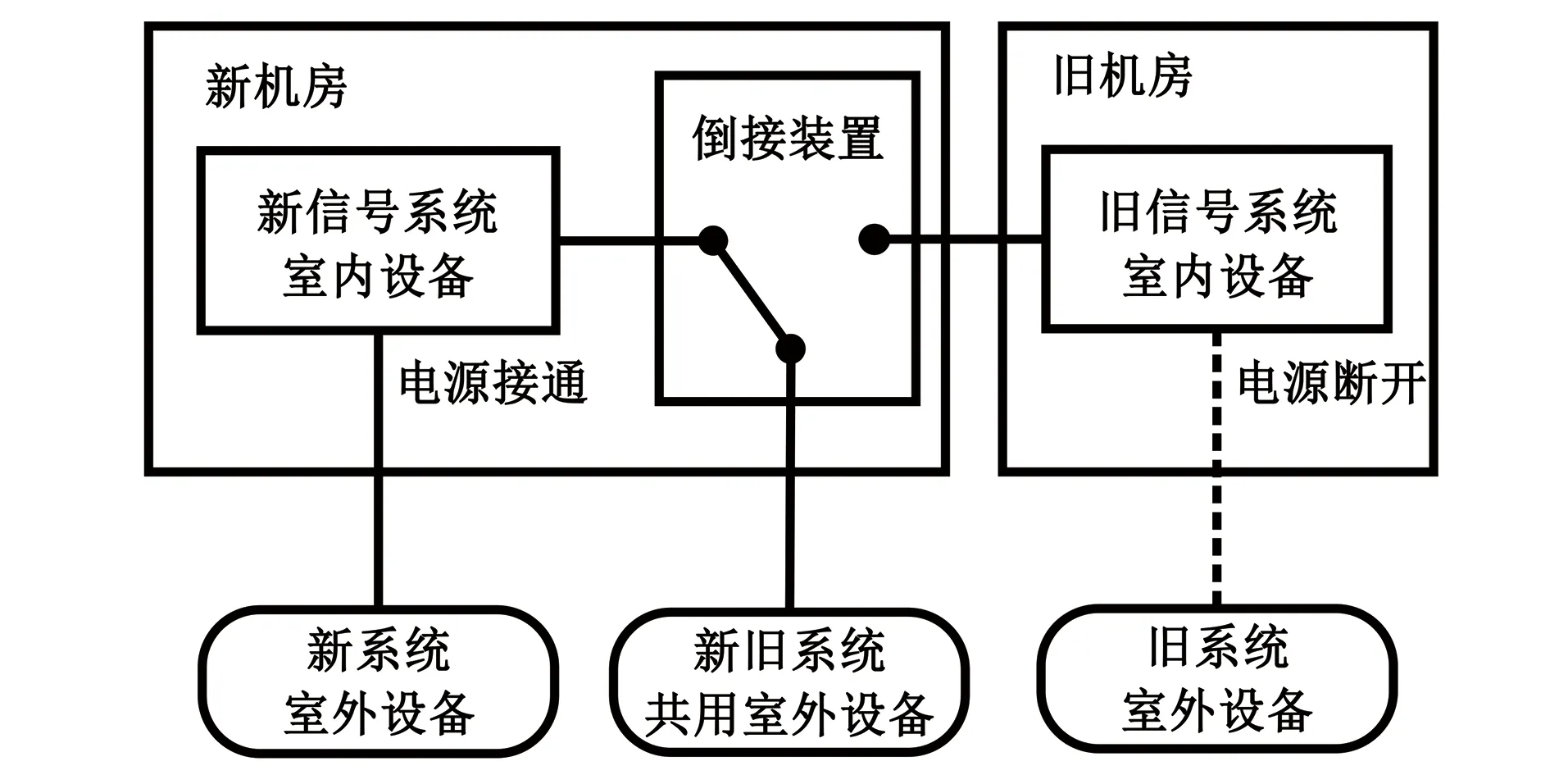

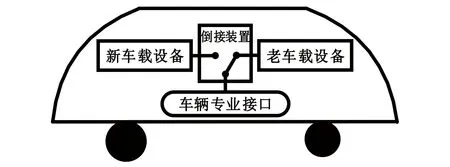

3.1 地面設備新舊過渡方案

利用停運時間進行新系統的勘察定測、電纜敷設、設備安裝等工作并不會對日常運營和在用系統造成實質影響。當前期準備工作完成進入系統調試階段后,即需實施新舊系統的相互倒接。對于新舊系統不共用的室內設備以及室外按新舊系統獨立設置的信號機、計軸區段、無線接入點等軌旁設備,可直接通過在新舊系統中控制斷送電方式實現新舊設備倒接。對新舊系統需共用且難以獨立控制的設備如轉轍機、屏蔽門等,需在夜間調試前利用臨時配線將新舊系統共用部分接入日夜倒接開關,通過控制日夜倒接開關保證其在日間運營時僅由舊系統控制,而在夜間調試時僅由新系統控制。待線路全部割接至新系統后,拆除臨時配線和日夜倒接開關,最終使其完全接入新系統[7]。日間運營時段的地面設備狀態如圖1所示,夜間調試時段的地面設備狀態如圖2所示。

圖1 日間運營時段的地面設備狀態示意圖

圖2 夜間調試時段的地面設備狀態示意圖

3.2 車載設備新舊過渡方案

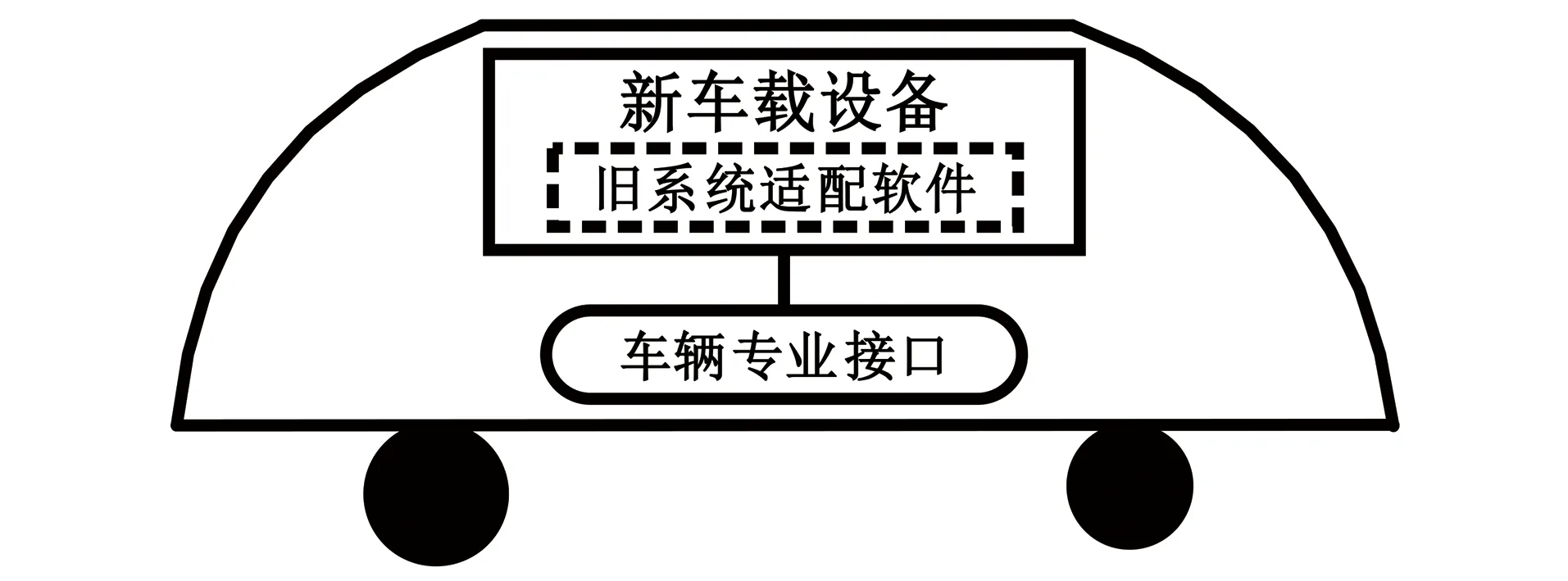

相對地面設備,對車載設備進行大修更新改造時需在一段時間內占用整列的車輛資源,車輛無法在此期間上線運營。由于既有線路有限的列車資源需優先滿足日常運營需求,再加上日常檢修、故障處理、車輛架修大修等生產需求,造成可供實施大修更新改造的閑置列車資源十分有限。因此,進行列車車載信號設備大修更新改造(還包含配套的車輛專業改造)時應采取逐列下線改造,改造完畢后重新上線運營的方式。但由于改造完畢的配備了新車載設備的列車在新舊過渡期間需在舊系統下維持運營,就會出現舊系統與新車的適配問題,對此可采用“硬切換”(即物理開關切換)或“軟切換”(即軟件版本切換)的方式予以解決[8]。

所謂“硬切換”方式,即在車輛改造時保留舊的車載設備,同時安裝新的車載設備,并對車輛專業外部接口進行改造使其與新舊系統同時適配,并加裝日夜倒接裝置。在日間運營時,倒接開關控制車輛接口僅與舊車載設備相連;在夜間調試或新系統割接完畢后,倒接開關控制車輛接口僅與新車載設備相連;當地面設備完成割接后,即可擇機拆除舊車載設備和倒接開關,列車完全由新車載設備接管。采用“硬切換”方式的日間運營時段的車載設備狀態如圖3所示,夜間調試時段的車載設備狀態如圖4所示,最終大修更新改造完成后的車載設備狀態如圖5所示。

圖3 采用“硬切換”方式的日間運營時段的車載設備狀態示意圖

圖4 采用“硬切換”方式的夜間調試時段的車載設備狀態示意圖

圖5 采用“硬切換”方式的大修更新改造完成后的車載設備狀態示意圖

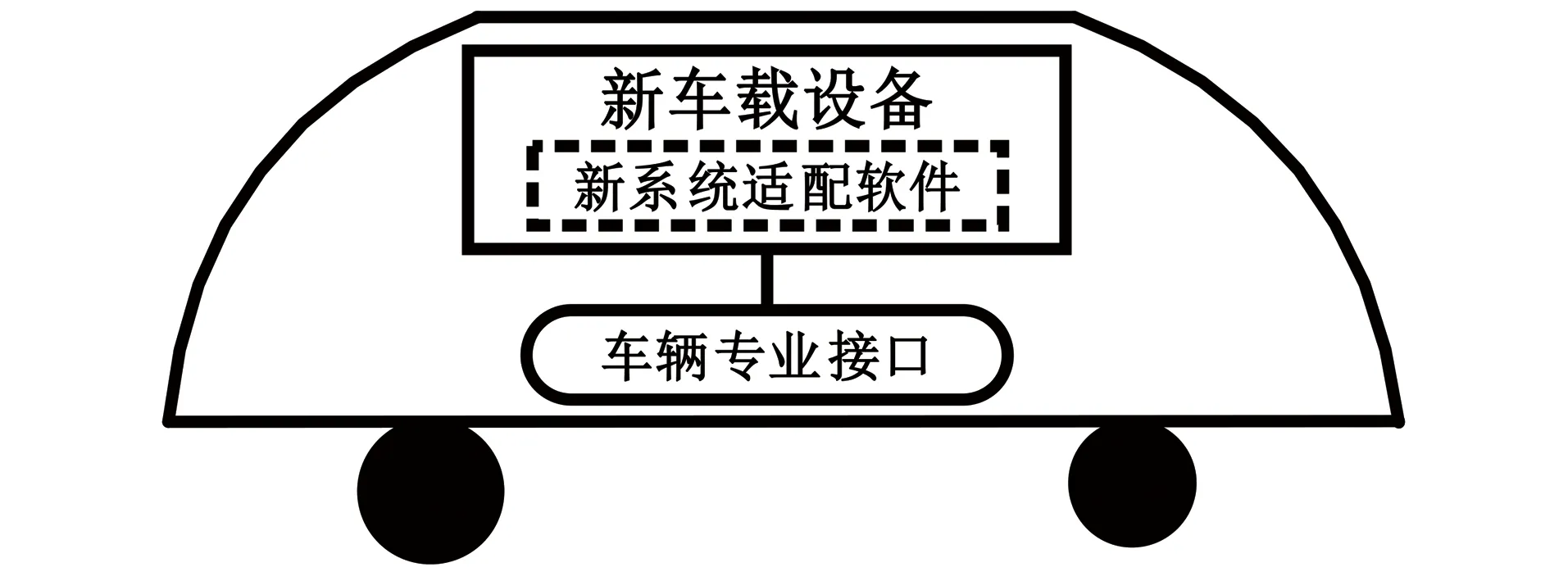

當新車載設備軟硬件與舊系統可以相互兼容時,還可以采用“軟切換”的方式,即在車輛改造時直接拆除舊車載設備并安裝新車載設備,但其軟件配置為適配于舊系統下運行的版本。當列車需要在新系統下進行調試或運行時,通過軟件配置將其適配為新系統下運行的版本。通過更改軟件配置的方式完成新車載設備對新舊系統的適配。采用“軟切換”方式的日間運營時段的車載設備狀態如圖6所示,夜間調試時段及系統割接后的車載設備狀態如圖7所示。

圖6 采用“軟切換”方式的日間運營時段的車載設備狀態示意圖

圖7 采用“軟切換”方式的夜間調試時段及系統割接后的車載設備狀態示意圖

相比較而言,采用“硬切換”方式,在新舊系統倒接時較為便捷,扳動開關即可,但車輛接口需同時適配新舊兩套系統,對其兼容性要求較高;采用“軟切換”方式,在新舊系統倒接時需要花費一定時間對系統軟件進行配置和恢復,但對車輛接口的兼容性要求較低,在改造時同步完成拆舊,不存在拆舊時重新調試的工作量,但對新車載設備軟硬件與舊系統的相互兼容性提出了一定要求。在CBTC系統大修更新改造時,可結合新舊系統特性、車輛接口條件、調試驗證需求等因素經綜合評估確定最終方案。

4 結語

目前,上海軌道交通部分采用CBTC系統的既有線路的信號系統大修改造工程已納入近期實施計劃,當前正處于項目立項前期的研究論證環節,工程可行性研究報告編制也在同步展開。隨著全國其他城市采用CBTC系統的既有線路陸續進入大修更新改造實施周期,本文研究成果對各地的信號系統大修更新改造工作有一定參考價值。