伽瑪刀對老年人群原發性三叉神經痛的療效及預后分析

陳冠岐 郭永坤 劉婉清 毛建超 張慶祝 單 嶠

(鄭州大學第五附屬醫院神經外科,河南 鄭州,450052)

三叉神經痛作為神經外科常見的神經功能性疾病,可分為原發性三叉神經痛(Primary Trigeminal Neuralgia,PTN)與繼發性三叉神經痛,其中,PTN又可根據有無明確神經血管壓迫(Neurovascular Conflict,NVC)分為經典型三叉神經痛(存在NVC)與特發性三叉神經痛(無NVC)兩種亞型[1]。此外,據有關報道,一些患者在發作間期存在中等強度的持續性疼痛[2]。在2005年,ELLER等[3]提出根據疼痛癥狀將發作間期無持續性疼痛的患者歸為TN1型,而存在持續性疼痛的患者則為TN2型。

目前對于藥物治療無效及藥物不良反應不能耐受的患者,微血管減壓術(Microvascular Decompression,MVD)仍然是指南中首選的外科干預方式[4-5]。但也有研究發現,在治療特發性TN的對照研究中,MVD相較于經典型TN疼痛緩解率較差且復發率更高[6-8]。因此經皮微創手術及放射治療是對該類患者治療方式的一種很好的補充。相較于其他微創手術方式,伽瑪刀(Gamma Knife Stereotactic,GKS)是一種非侵襲性的放射治療方式,因其創傷小、精度高、安全性高、療效好等優點廣泛應用于臨床[9-10]。在過去50年,大量報道證明了放射中心劑量、靶點位置以及放射位點數量對不同分型TN患者在療效、復發率及并發癥等方面的關系[11-14]。但目前尚無關于年齡因素對其影響的相關文獻報道。本研究目的就是通過回訪對比分析,評價不同年齡段人群接受伽瑪刀治療后在療效、復發情況以及并發癥等方面的差異。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年1月—2020年4月鄭州大學第五附屬醫院收治的PTN患者,通過醫院病歷系統,篩選出首次接受GKS治療的PTN患者183例,完成隨訪112例,失訪原因包括7例因其他疾病死亡,1例既往有手術史,51例聯系方式更換,2例同時接受針灸及中醫治療,10例拒絕隨訪。符合研究標準78例,根據年齡將患者分別分為老年組(≥70歲)與中年組(<60歲)。研究對象中老年組45例,隨訪時間2~5年,平均隨訪時間(3.84±0.93)年;中年組33例,隨訪時間3~5年,平均隨訪時間(4.09±0.88)年。兩組患者術前資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。本研究所納入患者或家屬簽署了知情同意書,本研究經鄭州大學第五附屬醫院醫學倫理委員會審批。

表1 78例接受GKS的PTN患者一般資料 [()/n(%)]

表1 78例接受GKS的PTN患者一般資料 [()/n(%)]

類別亞組例數中年組33老年組45χ2/t/ZP性別男13180.0030.957女2027病程(年)2.94±3.784.72±4.891.6010.109偏側L12160.0050.941 R 2129 1 2 10 1517 3 1010 1+2 2 3 2+3 2 2 1+2+3 2 3 TN分型123371.6830.195 2 10 8術前BNI523320.1340.893 4 1013 2分布4.1090.534

1.2 納入與排除標準

納入標準:①具有PTN的臨床癥狀者;②經藥物保守治療效果不佳、無效及藥物不良反應不能耐受者;③完成伽瑪刀治療及術后隨訪者。

排除標準:①CT或MR證實橋小腦角區存在占位或神經通路周圍存在骨質畸形者;②既往有治療TN手術史或GKS治療史者;③失訪及資料不全者;④年齡不符合分組要求者。

1.3 方法

頭皮下注射0.5%利多卡因局部麻醉后,采用Leksell頭架固定患者頭部,以PHILIPS1.5T核磁共振儀對患者軸位T1、T2及BFFE序列圖像進行層厚2 mm的薄層掃描,并由伽瑪刀放射中心醫師對放射治療方案進行設計規劃。采用直徑為4 mm準直器作用于三叉神經入腦干區域(Root Entry Zone,REZ),距三叉神經入腦干3~5 mm處。給予中心劑量80~85 Gy放射治療。所有患者術后均返回神經外科進行為期2 d的臨床觀察。

1.4 觀察指標

所有患者均于入院時以及術后當天由主治醫師進行了臨床評估并記錄于病歷資料,出院后以電話及門診隨訪方式進行進一步隨訪。

治療效果:本研究采用美國巴洛神經研究所面部疼痛評分系統(Barrow Neurological Institute,BNI)評估患者術前及術后疼痛等級。為更好地評估每個患者的疼痛緩解情況,在BNI評分系統的基礎上使用疼痛緩解等級(Pain Relief Grade,PRG),PRG=術前BNI等級-術后最大緩解效果的BNI等級;將兩組患者根據疼痛緩解效果分為4組,標準如下,治愈:術后BNI等級=1級;有效:PRG≥2級,但術后BNI≠1級;效果不佳:PRG=1級,但術后BNI等級≠1級;無效:PRG=0級。

疼痛復發:本研究中疼痛復發定義為患者達最大疼痛緩解程度并保持3個月病情穩定后,疼痛癥狀重新出現或加重,BNI評分上升等級≥1級。

并發癥:本研究納入統計的并發癥包括面部麻木、咀嚼肌萎縮、面部瘙癢、視力下降、聽力下降、味覺減退6個方面。對存在時間>3個月相關并發癥或并發癥對生活及健康造成重大影響的相關并發癥進行統計,其統計內容包括并發癥類型、出現時間以及并發癥預后結果,所有患者門診及電話隨訪均由指定醫師獨立完成。

1.5 統計學分析

應用SPSS 26.0統計學軟件進行數據分析。并根據患者是否具有持續性疼痛背景,排除治療無效患者后,將兩組患者進一步分為TN1與TN2兩種亞組,探究TN分型與復發之間的關系。所有計量資料以()表示,對計量資料進行正態性分析,對符合正態分布的計量資料采用獨立樣本t檢驗,不符合正態分布的數值、等級、分類變量采用曼-惠特尼秩和檢驗,對符合二項分布的計數資料采用χ2檢驗、連續校正χ2檢驗或Fisher確切概率法進行分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療效果比較

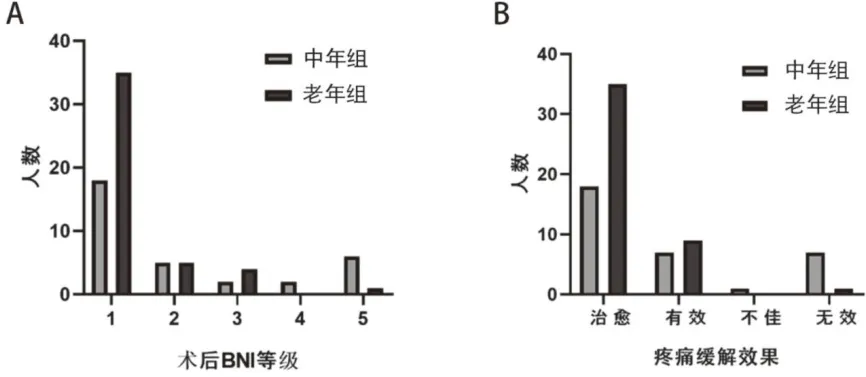

老年組和中年組平均疼痛緩解時間分別為(5.17±4.65)個月和(3.36±2.96)個月(Z=1.703,P>0.05)。因GKS最大疼痛緩解效果往往需要經過3~6個月才能達到穩定,所以在評估術后BNI評分時,采用術后疼痛癥狀得到最大緩解且持續穩定作為時間節點進行評分。其中,老年組術后BNI 1級35例(77.8%),中年組18例(54.5%),兩組患者術后BNI評分比較,差異有統計學意義(Z=2.435,P=0.015),見圖1A。在PRG方面,結果顯示兩組患者疼痛緩解效果差異有統計學意義(Z=2.514,P<0.05),見圖1B。

圖1 (A)為兩組術后各BNI等級患者數;(B)為兩組不同疼痛緩解效果人數。

2.2 兩組疼痛復發比較

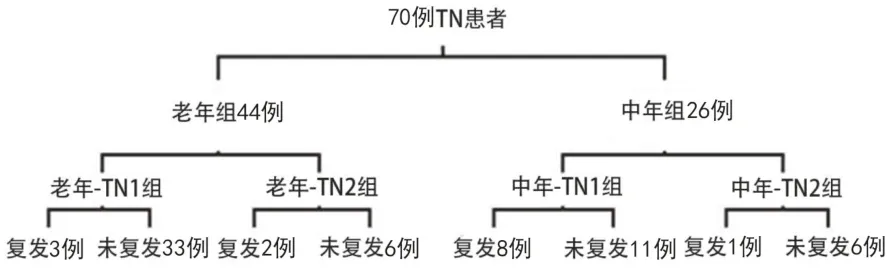

兩組疼痛復發平均時間分別為(35.80±24.21)和(25.33±18.44)個月,差異無統計學意義(Z=0.823,P>0.05)。治療無效患者予以排除,老年組中疼痛復發5例(11.4%),中年組復發9例(34.6%),老年組疼痛復發率低于中年組,差異有統計學意義(χ2=5.522,P<0.05),見圖2。

圖2 兩組患者術后疼痛復發情況比較

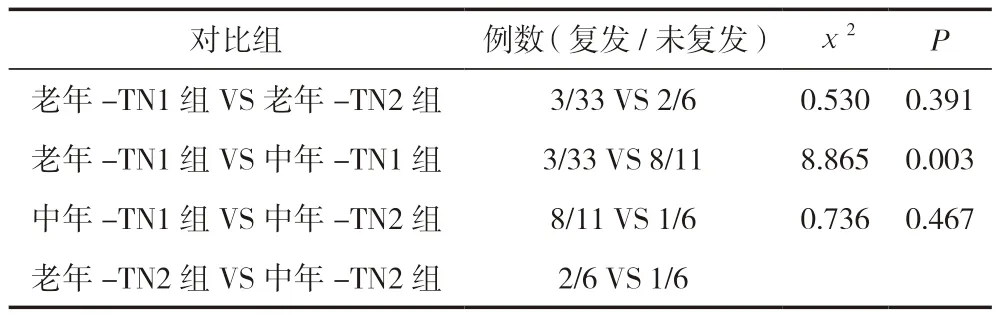

為探究持續性疼痛背景與疼痛復發的關系,根據患者術前TN分型將患者分為TN1組和TN2組,兩組患者復發情況比較,差異無統計學意義(χ2=0.000,P=0.655)。排除治療無效8例,將兩組患者根據TN分型進行亞型分組,見圖3;并進行單變量差異性分析,其中老年-TN1組患者與中年-TN1組患者復發情況比較差異有統計學意義(χ2=8.865,P=0.003),老年-TN2組與中年-TN2組差異樣本量不滿足統計分析要求予以排除,其余各組比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

圖3 TN患者分組

表2 老年組患者與中年組患者不同分型間復發情況比較 [/n(%)]

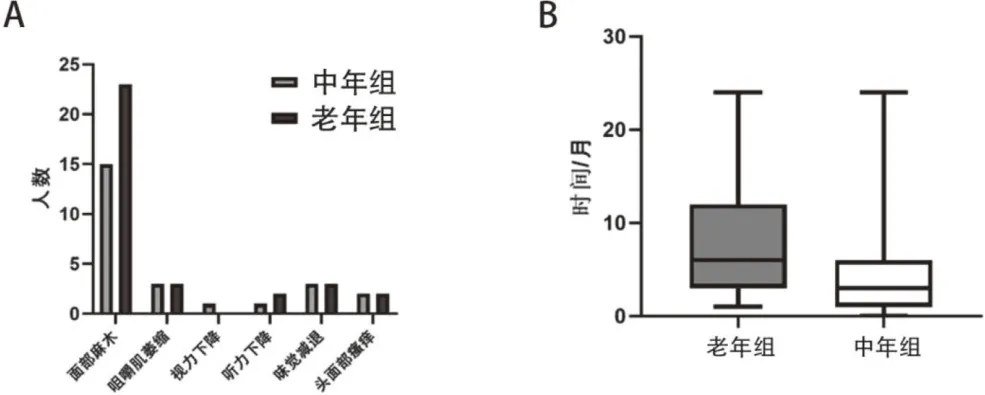

2.3 兩組并發癥比較

老年組與中年組分別有23例(51.1%)和17例(51.5%)患者出現手術相關并發癥,兩組并發癥發生風險比較,差異無統計學意義(χ2=0.001,P>0.05),見圖4。所有相關并發癥中最常見的是面部麻木癥狀。老年組中所有出現并發癥的患者均出現面部麻木癥狀,14例以面部麻木為唯一表現癥狀,其余9例除面部麻木外還合并1~2種相關并發癥,而中年組中僅出現面部麻木癥狀的有17例,以患側視力下降及頭面部皮膚瘙癢為唯一表現的患者各1例,其余6例除面部麻木外均合并1~2種相關并發癥。兩組患者所有并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),但面部麻木出現時間老年組與中年組分別為(8.13±6.28)個月、(4.37±6.26)個月,兩組時間比較,差異有統計學意義(P<0.05),見圖4。其余并發癥出現時間均無統計學差異或因個案數過少無法進行統計學分析。根據兩組患者并發癥出現1年后隨訪結果,將并發癥預后分為痊愈、好轉、維持、加重4個等級,兩組患者并發癥預后情況差異無統計學意義(P>0.05),見圖5。

圖4 (A)兩組患者各類并發癥出現人數;(B)兩組患者面部麻木出現時間

圖5 兩組患者并發癥恢復情況

3 討論

本研究隨訪發現,兩組患者接受GKS治療后在疼痛評分、療效、疼痛復發率以及面部麻木出現時間方面的差異存在統計學意義。在疼痛緩解時間、復發時間、復發后疼痛評分、并發癥風險以及并發癥預后等方面未發現明顯差異。

統計數據結果表明,≥70歲PTN人群接受伽瑪刀治療后疼痛緩解效果更好。1年內疼痛緩解有效率高達97.8%,其中35例(79.5%)患者達到了完全無痛的狀態。而<60歲人群的疼痛緩解有效率僅為75.8%,無痛緩解率則為54.5%。在既往一些大型報告中術后1年內患者有效疼痛緩解率為69%~92%[15-20]。相較之下,GKS似乎為老年人群提供了更出色的疼痛緩解效果,但目前并無相關研究解釋這種現象,這可能與老年人群神經纖維退行改變、對輻射傷害耐受能力下降有關。與之相反的是,KERIC等[21]在一項研究中指出,在微血管減壓和經皮射頻熱凝術中,老年并不是提示疼痛緩解更好的預測因素之一,并且會增大并發癥出現的風險,這種差異可能是因為損傷機制不同所致的。

在本研究中,中年組患者復發風險更高。據相關文獻報道,GKS治療TN的疼痛復發率為8%~35%,疼痛緩解時間≤48h、持續性的疼痛背景以及既往存在手術史等因素與較高的復發率有關[17]。但根據術前資料統計分析結果,本研究已排除疼痛緩解時間和既往手術史這兩方面差異性。為探索持續性疼痛背景對疼痛復發結果的影響,本研究將兩組患者進行了亞組分組并進行了組間差異性分析,結果顯示,相同年齡區間內,不同TN分型組組間無明顯差異性,但在無持續性疼痛背景下,老年組與中年組疼痛復發率之間差異有統計學意義(P<0.05),TN1型的老年人群復發風險更低。因為TN2型患者個案較少,所以無法進行差異性分析,因此對于TN2型不同年齡人群復發率差異仍需要更大的樣本量進一步探索。既往已有大量研究表明,受壓神經的脫髓鞘改變是經典型TN發作的最主要因素,2001年LOVE等[22]在手術中獲得了受壓區域的神經組織標本,標本活檢結果顯示神經表面脫髓鞘、髓鞘異常和重新生成,髓鞘細胞重新生成是促進神經纖維傳導功能修復的重要因素。因此推斷,相比于老年患者,中年患者人群神經鞘細胞具有更強的再生或修復能力,這些鞘細胞修復了部分受損神經纖維軸突的一般軀體感覺傳導功能,導致疼痛復發。

兩組患者各類并發癥發生率及預后比較,差異無統計學意義(P>0.05)。根據術后相關并發癥隨訪資料,兩組均未出現死亡病例,其余并發癥總體發生率為51.2%,相較于其他研究報告,本研究總體并發癥發生率較高,這可能和本研究為獲得更好的疼痛緩解效果而給予較高的放射劑量有關[19]。其中老年組和中年組并發癥發生率分別為51.5%和54.3%。面部麻木是最常見的并發癥,兩組面部麻木發生率分別為51.1%和51.5%。其中老年組面部麻木出現的時間更晚,推測這種差異與年輕人群神經纖維組織對伽瑪射線放射更敏感有關,但目前尚無相關研究報道,有待更多基礎研究探索。兩組所有并發癥發生率及其余并發癥出現時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。因此本研究認為年齡與并發癥風險可能并無明顯相關性。

綜上所述,伽瑪刀對PTN老年患者的治療,具有有效率高、疼痛緩解效果更明顯、復發風險小等優點。對于手術風險較高的老年人群,GKS是一種較好的替代治療方式。但本研究仍存在一些不足之處,因為本研究屬于單中心的回顧性研究,所以患者例數不足、不同患者既往疾病基礎以及隨訪數據質量差異都可能會使研究結果出現偏倚。因此,仍需要多中心大樣本的前瞻性研究對結果進行進一步驗證。