“專業+全面” 做好群眾的守護者

文/本刊記者 蒲蕓茜

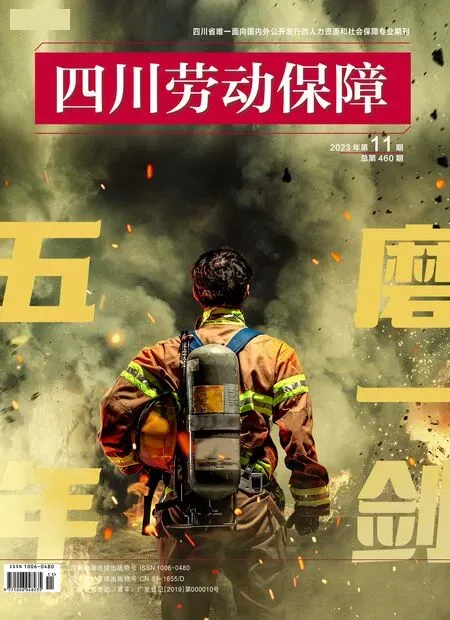

“熊熊烈火中,他們奮勇向前;滔滔洪流中,他們逆行而上……”在許多人的眼中,消防員是個多面手,擁有多種技能,近年來,也被群眾親切地稱為“藍朋友”。

練就百般武藝的背后是消防救援隊伍提升救援能力的體現。四川地形復雜,自然災害多發頻發,消防救援工作面臨著巨大的挑戰。近年來,四川消防在救援能力建設方面下足了功夫,為守護群眾生命財產安全作出了重要貢獻。

下足日常功夫,才能應對好大災考驗。四川消防21 個支隊組建了6 支重型、15 支輕型地震專業隊,每個支隊組建了不少于4 車12 人的快速反應分隊,踐行快反先行、建制跟進模式,實現了地震專業力量全覆蓋。并根據四川省地震災害分布特點,科學編制了全省各級救援力量的地震救援預案,對省內甘青川交界、道孚至川滇交界東部、大理至川滇藏交界、川滇交界4 大地震高發區域進行精準布防,形成了完備的預案體系。預案之外,更有地震趨勢會商機制。實戰化演練是提質促能的關鍵手段。自“5·12”汶川特大地震后,四川消防更是連續14 年在全省范圍內開展跨區域地震災害應急救援實戰演練。在救援實戰中,也鍛造了一支支精銳之師。“9·5”瀘定地震后,成都消防“飛鷹”航空救援隊第一時間奔赴震中,隊長胡楊在天氣條件不穩定的情況下,抓住當天下午一小時的窗口期起飛,憑借嫻熟精湛的技藝,飛至震中,回傳30 分鐘視頻和上百張受災地區照片,用影像資料為第二日搜救提供重要的信息支撐。“飛鷹”航空救援隊還成功開辟兩個大型直升機起降點,運輸傷員,運送物資,搭建起一條空中運輸生命線。

針對雨季洪災多發的特點。四川消防制定《省級抗洪搶險救援隊組建方案》,按照一主一備模式,依托重點流域附近的11 個支隊,成立300 人的省級抗洪搶險救援隊和200人的省級備用隊,負責省內重大洪澇災害和跨省增援其他省份抗洪搶險救援任務。組建總隊水域救援大隊,依托7 個支隊,按照川東、川北、川南三個片區,組建3 支水域救援大隊,強化激流救援、潛水救援以及開放水域、惡劣天氣搜救等能力培訓,目前已完成隊伍組建工作并投入執勤。還組建了重型工程機械救援大隊,按照全省域、全時段、全氣候救援原則,依托三一重工,立足六大戰區中心城市,組建總隊重型工程機械救援大隊及6 個救援分隊。同時加強科技賦能,在實戰演練中陸續投用水上救援機器人、水下聲吶等300 余套特種新裝備,鍛造出一支本領過硬、技能卓越的抗洪專業救援力量。

曾經,特大災害前線指揮面臨不少問題。為此,四川消防自主研發了“1+3+N”的國家指揮部方艙,通過現場指揮部、救援指揮中心、通信控制中心和綜合辦公中心4個方艙,實現實施會商、決策和指揮、行動管理、信息收集、分析研判等綜合功能。此外,方艙還選配了宿營、電力、餐飲、衛生等保障車輛進行組合,為前線指揮提供全方位保障。繼2019 年全國“火焰藍”消防比武首次亮相后,國家指揮部方艙經歷了2020 年四川省級抗震救災綜合演練、2021 年和2022 年“應急使命”的演習考驗,為前線應急救援指揮提供了有力支撐。

如果說國家應急救援指揮部方艙是救災指揮的“大腦中樞”,那輕騎兵速報員就是一線防災報災的“神經末梢”。四川消防在全省64 個中高風險地震帶沿線組建輕騎兵隊伍89 支、消防志愿速報員4000 余名,配備通信指揮車32 輛,衛星便攜站128 套,衛星電話1351 部,無人機417 架,圖傳設備990 套,保證災情報送的觸角及時抵達一線。并牢固樹立“吃、穿、住、行、戰、醫”一體保障、同步保障理念,做好戰勤保障。

5 年來,單一災種向全災種轉變,一次次裝備改進和制度創新,將災情傳不出、數據匯不齊、力量建不強等難題一一破解,不斷鞏固救援后勤保障能力,也練就了一支鋼鐵之師,大力提升了響應效率和救援效能。

始終踐行訓詞精神。供圖/四川省消防救援總隊