金洋詠跨文化適應(yīng)與傳播整合理論

王桂亭 張珮玉

摘要:在全球化語境下,跨文化適應(yīng)問題日益凸顯。如何緩解文化沖擊和適應(yīng)異質(zhì)文化環(huán)境,成為跨越文化邊界的“陌生人”必須面對(duì)的問題。美籍韓裔學(xué)者金洋詠整合了不同學(xué)科跨文化適應(yīng)的研究成果,以“跨文化適應(yīng)”“傳播”以及“陌生人”作為理論核心范疇,從縱橫兩個(gè)維度構(gòu)建了跨文化適應(yīng)過程模型和結(jié)構(gòu)模型,呈現(xiàn)大眾傳播時(shí)代陌生人如何通過傳播實(shí)現(xiàn)文化適應(yīng)的過程,建構(gòu)了跨文化適應(yīng)與傳播整合理論,為游走在不同文化環(huán)境的個(gè)體提供了一幅文化適應(yīng)“圖景”。但該理論規(guī)避了陌生人跨文化適應(yīng)過程中復(fù)雜的社會(huì)矛盾,并存在同化主義傾向,同時(shí)對(duì)新媒體與跨文化適應(yīng)關(guān)聯(lián)語焉不詳,尚待進(jìn)一步完善。

關(guān)鍵詞:金洋詠;跨文化適應(yīng);陌生人;傳播整合理論

作者簡介:王桂亭,華僑大學(xué)新聞與傳播學(xué)院副教授,文學(xué)博士,主要研究方向:藝術(shù)傳播、兩岸傳播等(E-mail:14907620@qq.com;福建 廈門 361021)。張珮玉,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院設(shè)計(jì)學(xué)院助教,主要研究方向:新聞傳播。

中圖分類號(hào):G206文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-1398(2023)05-0138-10

托馬斯·弗里德曼曾斷言世界正在變平,齊格蒙特·鮑曼則認(rèn)為當(dāng)代社會(huì)正在變成所謂“流動(dòng)的時(shí)代”。在全球化語境下國際交往日益密切,人口流動(dòng)不斷加速。國際人口遷徙日益頻繁,國家內(nèi)部不同族群的人口流動(dòng)與日俱增,不同群體在交往過程中的文化適應(yīng)問題日益凸顯。文化適應(yīng)研究起源于人類學(xué),發(fā)展于社會(huì)學(xué)、心理學(xué),并在傳播學(xué)領(lǐng)域得以持續(xù)討論。作為“集大成者”,美籍韓裔學(xué)者金洋詠的跨文化適應(yīng)與傳播整合理論尤為值得關(guān)注。金洋詠現(xiàn)為美國俄克拉何馬大學(xué)諾曼分校傳播系教授,國際傳播協(xié)會(huì)院士和“最高學(xué)者終身成就獎(jiǎng)”獲得者,已經(jīng)出版了《跨文化適應(yīng)理論》《與陌生人交流》等12部跨文化著作,發(fā)表論文100余篇。但目前國內(nèi)學(xué)者對(duì)其理論的關(guān)注主要局限于簡要評(píng)介或片段引用。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化不斷發(fā)展,國家與國家之間界限愈加模糊。“一帶一路”倡議提出后,中國國際影響力發(fā)生極大提升,不同國家和文化環(huán)境的人員流動(dòng)愈加普遍。在此現(xiàn)實(shí)情況下,中國必然面臨著異質(zhì)文化間的適應(yīng)問題。如何增強(qiáng)國際文化交流能力,是全球化趨勢下我們需要積極思考的問題。當(dāng)前,我國缺少一個(gè)全面統(tǒng)一的跨文化適應(yīng)量表,文化適應(yīng)研究所采用的大部分量表都基于某一維度的理論框架,忽視了陌生個(gè)體的歷史、政治和社會(huì)文化環(huán)境,對(duì)個(gè)體適應(yīng)程度的測量局限于某些行為的改變。金洋詠理論中的結(jié)構(gòu)模型為跨文化適應(yīng)量表的編制提供理論支撐,同時(shí)為理解本土文化環(huán)境中的跨文化適應(yīng)問題提供理論參考。本文試圖對(duì)金洋詠跨文化適應(yīng)與傳播理論進(jìn)行全面梳理和詳實(shí)呈現(xiàn),助力國內(nèi)跨文化適應(yīng)與傳播理論研究。

一跨文化適應(yīng)與傳播整合理論的內(nèi)涵與形成

(一)理論形成的現(xiàn)實(shí)背景:移民和難民潮

金洋詠跨文化適應(yīng)與傳播整合理論主要來源于美國的跨文化社會(huì)生活經(jīng)驗(yàn)。作為一個(gè)多文化國家,美國自建國以來,人口主要由來自西歐和北歐的移民和難民組成,是世界上最典型的移民國家。從1946年到1994年,數(shù)以萬計(jì)的難民因?yàn)樽匀换蛉藶闉?zāi)害、政治壓迫、經(jīng)濟(jì)需求的原因離開自己熟悉的家園到美國扎根,試圖在這片文化土地上尋求立足之地。商人、學(xué)者、學(xué)生等不同身份人群在各種原因驅(qū)使下,進(jìn)入陌生甚至敵對(duì)的環(huán)境中展開新生活。

在移民潮大環(huán)境下,金洋詠也成為了移民大軍的一員。出生并在韓國長大的金洋詠,在韓國國立大學(xué)拿到學(xué)士學(xué)位后,于1970年移居美國,她感受到美國民眾和輿論普遍對(duì)移民的敵視態(tài)度,認(rèn)為移民對(duì)美國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響,特別是大量技能落后的親屬移民以及難民、非法移民的到來,對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面作用更加明顯。來自異文化的移民和難民在美國的文化適應(yīng)問題逐漸顯露,移民群體的文化適應(yīng)成了突出的社會(huì)問題。出于了解周圍的人正在經(jīng)歷的適應(yīng)性斗爭的強(qiáng)烈興趣,金洋詠開始通過對(duì)芝加哥地區(qū)的韓國移民進(jìn)行調(diào)查和參與式觀察,嘗試從傳播學(xué)的角度理解并解決這一問題。金洋詠在《跨文化適應(yīng)與傳播整合理論》(Communication and Cross-Cultural Adaptation:An Integrative Theory,1988)第一次全面闡述跨文化適應(yīng)與傳播整合理論,并在《成為跨文化人——跨文化適應(yīng)與傳播整合理論》(Becoming Intercultural:An Integrative Theory of Communication and Cross-Cultural Adaptation,2001)進(jìn)一步闡明。

(二)傳播與跨文化適應(yīng):個(gè)體文化變遷過程

早期文化適應(yīng)研究主要是由人類學(xué)家和社會(huì)學(xué)家組織進(jìn)行的,一般都屬于集體層面上的研究,他們探討的通常是一個(gè)“較原始的”文化群體與“發(fā)達(dá)”群體接觸而改變其習(xí)俗、傳統(tǒng)和價(jià)值觀等文化特征的過程。 在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi),學(xué)者們認(rèn)為“文化適應(yīng)”最終狀態(tài)或最理想的情況是與新文化同化,文化適應(yīng)被看作是“主流文化”對(duì)其他文化的“壓制”過程。后有學(xué)者認(rèn)識(shí)到了這一結(jié)論的絕對(duì)性和局限性。特克斯(Teske)和納爾遜(Nelson)把同化和文化適應(yīng)看作是在許多維度存在差異的兩種各自不同的過程,認(rèn)為文化適應(yīng)是雙向和相互影響的,而同化則是單向的影響。至此,學(xué)者開始采用雙向互動(dòng)視角看待文化適應(yīng)過程。文化適應(yīng)常被定義為“由個(gè)體組成,且具有不同文化的兩個(gè)群體之間,發(fā)生持續(xù)的、直接的文化接觸,導(dǎo)致一方或雙方原有文化模式發(fā)生變化的現(xiàn)象。”這個(gè)定義因?yàn)椴捎秒p向視角,強(qiáng)調(diào)兩個(gè)群體間在同一時(shí)空內(nèi)直接互動(dòng)引發(fā)文化模式轉(zhuǎn)變,從而被廣泛采納。但該定義主要從宏觀群體出發(fā),忽略了微觀個(gè)體心理在遭遇文化沖擊的適應(yīng)問題,受到了部分學(xué)者的質(zhì)疑。

心理學(xué)家開始將個(gè)體和群體層面的跨文化變化行為進(jìn)行區(qū)分研究,關(guān)注個(gè)體在跨文化傳播方面的態(tài)度、行為、價(jià)值觀等方面的變化。加拿大心理學(xué)家貝利(John· W· Berry)從人類學(xué)角度結(jié)合自己對(duì)移民和土著民族的研究提出了新的文化適用概念。他認(rèn)為,文化適應(yīng)包含兩個(gè)方面:一方面是兩種文化接觸之后在政治組織、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、社會(huì)結(jié)構(gòu)、文化等方面發(fā)生的變遷;另一方面是個(gè)體在文化接觸之后心理、行為、態(tài)度、價(jià)值觀等方面的變化。貝利從心理學(xué)的角度提出了文化適應(yīng)策略理論(acculturation),根據(jù)個(gè)體對(duì)自己原有文化的態(tài)度和對(duì)新文化的接觸程度與情感取向,將文化適應(yīng)策略分為:文化分離(cultural separation)、文化邊緣化(cultural marginalization)、文化整合(integration)和文化同化(assimilation)。1990 年,塞爾( W.Searle) 和沃德( C.Ward)基于學(xué)者們的理論,將跨文化適應(yīng)分為兩個(gè)維度——心理適應(yīng)和社會(huì)適應(yīng)。心理適應(yīng)是以情感反映為基礎(chǔ),指跨文化傳播者在接觸新文化過程中的心理健康和生活滿意度;而社會(huì)文化適應(yīng)是指適應(yīng)當(dāng)?shù)匚幕h(huán)境,能否與當(dāng)?shù)匚幕腿擞行нM(jìn)行接觸的能力。

傳播學(xué)者更注重傳播在跨文化適應(yīng)過程中的作用。傳播構(gòu)成了個(gè)體身份認(rèn)同和社會(huì)發(fā)展的中介。從個(gè)體層面看,文化適應(yīng)是二次社會(huì)化的過程。個(gè)體的身份建構(gòu)和文化適應(yīng)離不開傳播。從這個(gè)角度,文化適應(yīng)就是個(gè)體進(jìn)入不熟悉的異質(zhì)文化環(huán)境,跟當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的個(gè)人、群體或組織的互動(dòng)過程,是他們的身份和認(rèn)同重新調(diào)整、定位的過程,也是他們傳播網(wǎng)絡(luò)重新建構(gòu)的過程。傳播關(guān)系成為研究文化適應(yīng)問題的重要切入點(diǎn)。古迪昆斯特(William Gudykunst)以互動(dòng)的/比較的(interactive/comparative)和人際的/媒介的(interpersonal/mediated)為兩根主軸把跨文化傳播分為四個(gè)范疇:跨文化傳播(intercultural communication)、跨文化交際(cross-cultural communication)、國際傳播(international communication)、大眾傳播比較(comparative mass communication)。受古迪昆斯特的影響,金洋詠看到了文化適應(yīng)研究的跨學(xué)科性,她整合了人類學(xué)、社會(huì)學(xué)、心理學(xué)及傳播學(xué)等領(lǐng)域相關(guān)成果,把跨文化適應(yīng)分為個(gè)體和群體兩個(gè)層面,通過觀察個(gè)體在陌生環(huán)境中的自我反應(yīng)和人際交往過程,探討個(gè)體與傳播網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)過程及傳播對(duì)文化適應(yīng)的影響,并由此來解釋和預(yù)測來自異文化中“陌生人”的再社會(huì)化及應(yīng)對(duì)過程。

金洋詠認(rèn)為,由于大眾傳媒的公共性,陌生人(移民)的文化學(xué)習(xí)范圍可以通過參與主流傳播過程而擴(kuò)展到他們的直接人際環(huán)境之外。通過傳播參與,陌生人可以了解到更廣泛的東道主文化元素,包括新文化的傳統(tǒng)、歷史、神話、藝術(shù)、工作、游戲和幽默,以及當(dāng)前的問題和事件。東道主的大眾傳播消費(fèi)為陌生人提供了一個(gè)補(bǔ)充人際交往經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會(huì)。金洋詠跨文化適應(yīng)與傳播整合理論將“跨文化適應(yīng)”“傳播”以及“陌生人”作為理論的核心要素,認(rèn)為陌生人跨文化適應(yīng)的實(shí)質(zhì)就是將陌生人置于陌生的或不熟悉的新文化環(huán)境中,在相互交流中實(shí)現(xiàn)對(duì)新環(huán)境的接納與內(nèi)化,傳播是人類學(xué)習(xí)的核心方式。陌生人作為跨文化適應(yīng)理論的焦點(diǎn),主要指在異國或不同的文化環(huán)境內(nèi)重新定居的個(gè)體。在金看來,進(jìn)入新文化環(huán)境的陌生人,必然會(huì)經(jīng)歷文化濡化、文化涵化、文化去除和文化同化的文化適應(yīng)過程。

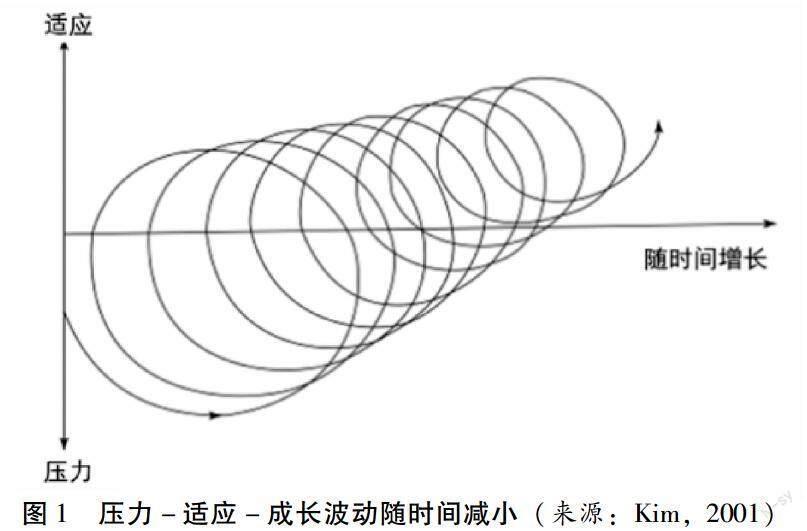

(三)過程模型:“壓力—適應(yīng)—成長”

金洋詠跨文化適應(yīng)與傳播整合理論主要分為過程模型和結(jié)構(gòu)模型兩大主要部分。過程模型將陌生人跨文化適應(yīng)看作是“壓力—適應(yīng)—成長”的動(dòng)態(tài)螺旋增長過程,用于描述個(gè)體置于陌生文化環(huán)境中所要經(jīng)歷的一般過程。壓力是陌生人的主觀經(jīng)驗(yàn)對(duì)當(dāng)?shù)厝似毡榻?jīng)驗(yàn)?zāi)J饺狈m應(yīng)性的一種直接作用的反應(yīng)。隨著時(shí)間的推移,個(gè)體逐漸發(fā)生了“跨文化轉(zhuǎn)變”,朝著更適合宿主環(huán)境的方向發(fā)展。

個(gè)體開放系統(tǒng)會(huì)抵制舊結(jié)構(gòu)破壞所帶來的進(jìn)化,他們一方面渴望守住原有文化,抵制變化;另一方面又要為適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境而汲取新文化成分,培養(yǎng)新思維和習(xí)慣,兩種矛盾心理產(chǎn)生沖突。這種沖突本質(zhì)上是個(gè)體內(nèi)部對(duì)新舊文化的“推(push)拉(pull)”過程,是陌生人的自身現(xiàn)狀與外部環(huán)境需求之間的沖突。新文化涵化和舊文化去除的力量造成個(gè)體內(nèi)部的混亂,導(dǎo)致了陌生個(gè)體在心理上不可避免地產(chǎn)生壓力,極端情況下導(dǎo)致個(gè)體內(nèi)心“情緒崩潰”。但壓力也是動(dòng)力,日常需求的現(xiàn)實(shí)成為陌生人適應(yīng)新環(huán)境的動(dòng)力,是個(gè)人面對(duì)新環(huán)境挑戰(zhàn)時(shí)重新塑造自己、發(fā)展新的可能性的力量。為了重新恢復(fù)平衡,他們重組自我不斷增加外部現(xiàn)實(shí)環(huán)境的整體適應(yīng)性,達(dá)成一種微妙的心理成長。在轉(zhuǎn)變的過程中,陌生人在新文化環(huán)境的初始階段會(huì)發(fā)生巨大且突然的變化的可能性最大,面臨的困難和挑戰(zhàn)也就最大,對(duì)個(gè)體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變化的抵抗力也就最高,最終突破這種壓力的波動(dòng)也就越有力量。隨著適應(yīng)時(shí)間的推進(jìn),個(gè)體越來越適應(yīng)新環(huán)境的交流模式,“壓力—適應(yīng)—成長”的心理運(yùn)動(dòng)過程也會(huì)隨著時(shí)間向上和向前展開,波動(dòng)逐漸減小(如圖1)。

(四)結(jié)構(gòu)模型:跨文化適應(yīng)的影響因素

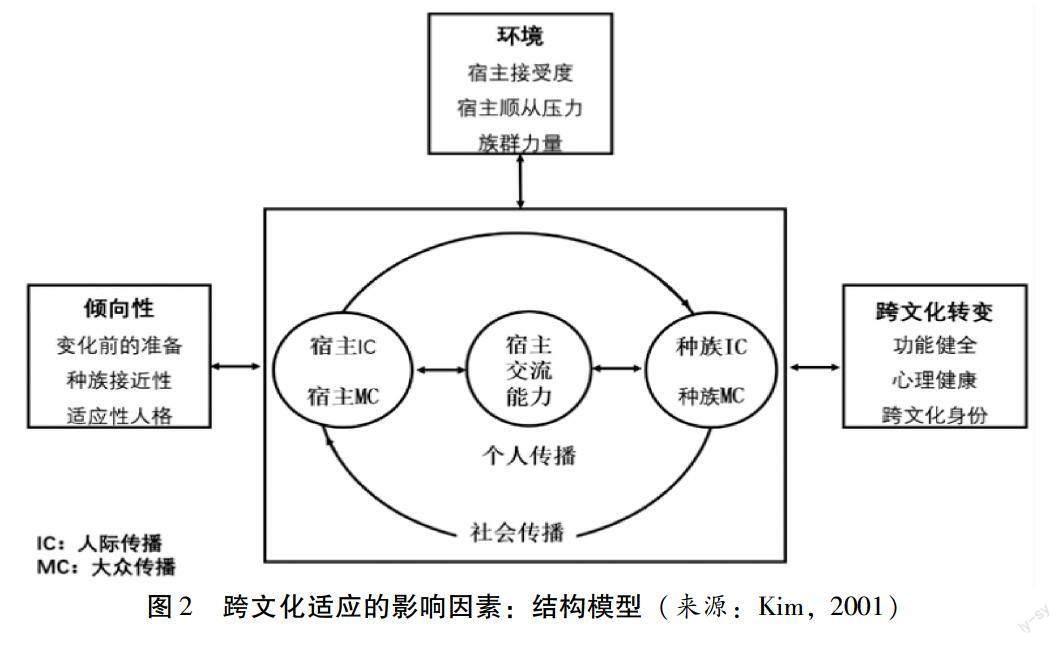

金洋詠在描繪了陌生人跨文化適應(yīng)的一般過程后,其理論的第二部分要解決的問題是:在相同的時(shí)間內(nèi),為何有些人能比其他人達(dá)到更快(或更低)的適應(yīng)水平?她通過構(gòu)建結(jié)構(gòu)模型回答了這個(gè)問題(如圖2)。結(jié)構(gòu)模型劃分了影響陌生人文化適應(yīng)水平的五個(gè)主要層面:個(gè)人傳播、社會(huì)傳播、環(huán)境、傾向性和跨文化轉(zhuǎn)變。

個(gè)人傳播(intrapersonal communication)是個(gè)體內(nèi)部符號(hào)化的過程以及個(gè)體在處理和準(zhǔn)備他們在現(xiàn)實(shí)社會(huì)情境中以某種方式行動(dòng)和反應(yīng)的所有心理活動(dòng),也是陌生個(gè)體在社會(huì)文化環(huán)境中對(duì)自己的心理、情感和動(dòng)機(jī)進(jìn)行組織的思維活動(dòng)。這種能力對(duì)于本地人來說,在童年時(shí)期就被“編程”到內(nèi)部的交流系統(tǒng)中,并在實(shí)際交流過程中自然呈現(xiàn)出來。個(gè)人傳播與社會(huì)傳播相關(guān)聯(lián),當(dāng)兩個(gè)及兩個(gè)以上的個(gè)體參與面對(duì)面或以中介形式的互動(dòng)時(shí),即為社會(huì)傳播。宏觀上,社會(huì)傳播是通過以報(bào)紙、廣播、電視等形式的大眾傳播進(jìn)行的;微觀上,社會(huì)傳播發(fā)生在與鄰居、親密朋友等的人際傳播中。與本地人的人際傳播活動(dòng)為陌生人提供了交流的參考,用來檢驗(yàn)自己的行為與當(dāng)?shù)厝说男袨槭欠褚恢隆D吧说纳鐣?huì)傳播還包括在新環(huán)境中與本族群的交流,同族群間的社會(huì)傳播在短期內(nèi)會(huì)幫助陌生人更好地適應(yīng)新環(huán)境,但長此以往,因縮減了與宿主環(huán)境的直接接觸,會(huì)對(duì)陌生人的跨文化適應(yīng)形成阻礙。陌生人在不斷與環(huán)境接觸中,形成并發(fā)展了與宿主環(huán)境相關(guān)聯(lián)的能力——宿主交流能力(host communication competence),即陌生人適當(dāng)、有效地接收和處理信息(解碼)以及根據(jù)東道國的溝通系統(tǒng)傳遞信息或回應(yīng)他人(編碼)的整體能力,這種能力對(duì)陌生人跨文化適應(yīng)有直接和重要的促進(jìn)作用。

環(huán)境作為陌生人參與宿主社會(huì)的傳播活動(dòng)的文化和社會(huì)語境,金洋詠主要考察了三個(gè)影響因素:宿主接受力(host receptivity),即某一特定環(huán)境對(duì)陌生人的開放、歡迎和接受陌生人進(jìn)入其社交關(guān)系網(wǎng)并為他們提供各種形式的社會(huì)支持的程度;宿主的順從壓力(host conformity),即當(dāng)?shù)厣鐣?huì)以當(dāng)?shù)匚幕?guī)范模式來對(duì)待陌生人的程度;族群力量(ethnic group strength),是指個(gè)體所屬族群在整個(gè)宿主社會(huì)中的整體地位。當(dāng)?shù)厣鐣?huì)對(duì)與自己在各種屬性上(民族或種族、文化思想、兩國關(guān)系性質(zhì)等)更為親近的陌生人的接受度更高;相對(duì)于當(dāng)?shù)氐慕邮芰晚槒膲毫Γ吧藦?qiáng)大的民族力量會(huì)阻礙他們成功適應(yīng)新文化。

陌生人進(jìn)入新文化社會(huì)的傾向性。不同性格的個(gè)體因不同的原因,帶著不同的準(zhǔn)備和先前經(jīng)歷進(jìn)入新文化環(huán)境,會(huì)接收到新社會(huì)環(huán)境的不同反應(yīng)。受到以上幾個(gè)因素的影響,并經(jīng)歷了“壓力—適應(yīng)—成長”過程的陌生人,其內(nèi)部變化會(huì)朝著三個(gè)方面轉(zhuǎn)變:功能健全(functional fitness)的提高、對(duì)新環(huán)境的心理健康的改善以及從原始的文化身份向更為廣泛的跨文化身份轉(zhuǎn)變。這三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的方面被解釋為發(fā)展的連續(xù)體,在這個(gè)連續(xù)體中,陌生人可以被放置在不同地點(diǎn),反映出他們在特定時(shí)間點(diǎn)上所實(shí)現(xiàn)的跨文化轉(zhuǎn)換的不同水平。

二大眾傳播環(huán)境下“陌生人”跨文化適應(yīng)

(一)人類傳播:一種傳播關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

金洋詠假設(shè):“人類是一個(gè)開放的系統(tǒng),總是與環(huán)境發(fā)生物質(zhì)、能量和信息的交換”。這一過程主要通過傳播來實(shí)現(xiàn)。傳播是一項(xiàng)符號(hào)性活動(dòng),包括信息的傳遞與解釋、意義的創(chuàng)造,它發(fā)生在知覺意識(shí)的各個(gè)層面。金洋詠認(rèn)為,“文化濡化促使個(gè)體形成傳播能力,傳播能力的提升幫助個(gè)體適應(yīng)不斷變動(dòng)的社會(huì)環(huán)境。”傳播的發(fā)生無須依賴意圖,它是人類生活中最具有普遍性、最為重要和復(fù)雜的方面,人的日常生活總是受到與他人的交流行為以及各種各樣的傳遞的信息的影響。“人類通過傳播交流將文化程序化入人類的認(rèn)知和思維模式中,發(fā)展出理解和共情的能力”,文化在傳播中世代延續(xù)。傳播是形成、保存和發(fā)展人類文化的必由之路。但傳播是一個(gè)極其復(fù)雜的概念,當(dāng)你對(duì)另一個(gè)人說一句問候語時(shí),它包含著言語、聲音、關(guān)系、表情態(tài)度等多種意義要素構(gòu)成這一簡單的傳播交流過程。

傳播學(xué)家麥奎爾(Denis? McQuail)根據(jù)傳播發(fā)生的不同社會(huì)組織層次描繪出了一幅“傳播金字塔”圖。從社會(huì)系統(tǒng)最低層次的人內(nèi)傳播到最高層次的大眾傳播,其中又包含人際傳播、群體傳播、組織傳播五種傳播類型。跨文化適應(yīng)理論結(jié)構(gòu)模型表明,個(gè)人在陌生文化場域的傳播同樣經(jīng)歷了這五個(gè)層次的過程:通過人內(nèi)傳播和人際傳播認(rèn)識(shí)映照在宿主社會(huì)環(huán)境群體成員身上具體的文化特征,并進(jìn)行模仿、學(xué)習(xí),提高自己的宿主交流能力,形成一種適宜的、穩(wěn)定的模式,以滿足自己的日常需求;群體傳播、組織傳播和大眾傳播則不同程度地影響個(gè)體的傳播范圍和個(gè)體在他文化環(huán)境的適應(yīng)性變化程度,積極和消極影響是個(gè)體選擇不同傳播模式的一體兩面,阻止或推動(dòng)陌生人在新環(huán)境的文化適應(yīng)。不同層次的傳播類型影響個(gè)體對(duì)文化的適應(yīng)性調(diào)整程度,但總體來說,他們都是個(gè)體適應(yīng)本民族和其他社會(huì)文化環(huán)境的基本過程。傳播交流幫助個(gè)體與他人形成和諧的或敵對(duì)的人際關(guān)系,根據(jù)這種人際關(guān)系追求自己的目標(biāo),學(xué)會(huì)遵從與他們交往的群體中的被認(rèn)可的文化模式。總之,傳播網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將社會(huì)文化的各個(gè)系統(tǒng)維系在一起,帶動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)的個(gè)體能夠分享相似的文化經(jīng)驗(yàn)。因此,一種傳播關(guān)系是個(gè)體與社區(qū)、群體及外部社會(huì)之間的聯(lián)系,個(gè)體的跨文化適應(yīng)結(jié)果與他們自己與所在社會(huì)環(huán)境的人際“互動(dòng)”程度相關(guān)。

(二)大眾傳播消費(fèi):外部環(huán)境的整體性認(rèn)知

金洋詠提到,在宿主文化環(huán)境中,大眾傳媒消費(fèi)加快了個(gè)體的文化適應(yīng)。個(gè)體在進(jìn)入新文化環(huán)境進(jìn)行適應(yīng)的過程中,環(huán)境是陌生人文化適應(yīng)的社會(huì)語境,大眾傳播媒介為陌生人認(rèn)識(shí)并了解新文化環(huán)境開了一扇窗口。任何一種媒介的形成和發(fā)展要適應(yīng)環(huán)境,接受環(huán)境的制約,適應(yīng)環(huán)境發(fā)展變化的規(guī)律,大眾傳播媒介也不例外。大眾傳播是伴隨著新傳播媒介的出現(xiàn)、普及而產(chǎn)生的極具時(shí)代特征的一種傳播形式。當(dāng)前文化媒介化的程度,比起人類歷史上存在過的任何文化被媒介化的程度都要深遠(yuǎn)。報(bào)紙、雜志、電視、廣播等大眾媒體為陌生人提供了公開了解更為廣泛的當(dāng)?shù)匚幕R(shí)的途徑。

拉斯韋爾(Harold Dwight Lasswell)和賴特的傳播“三功能說”和“四功能說”表明,大眾傳播具有環(huán)境監(jiān)視、社會(huì)聯(lián)系與協(xié)調(diào)、社會(huì)遺產(chǎn)傳承以及娛樂功能,可以為陌生人提供了解當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)的認(rèn)知框架和文化范式;麥庫姆斯(Maxwell McCombs)和肖(Donald Shaw)的“議程設(shè)置”理論,說明了大眾傳播能引發(fā)不同個(gè)體對(duì)同一事件的關(guān)注,為個(gè)體的人際交流提供溝通話題;他們的觀點(diǎn)表明大眾傳播過程能夠促進(jìn)年輕個(gè)體的社會(huì)化,不僅傳達(dá)事件主題,而且傳遞了社會(huì)價(jià)值、行為規(guī)范和解讀環(huán)境的普遍觀點(diǎn)。由于大眾傳媒的公共性,金洋詠表示,對(duì)進(jìn)入新環(huán)境的陌生人來說,語言能力決定了個(gè)體對(duì)媒體消費(fèi)的情況,陌生人在進(jìn)入新環(huán)境的初期更多的觀看娛樂性的電視機(jī)節(jié)目,后期多看信息類的節(jié)目。通過參與宿主社會(huì)的主流大眾傳播過程,他們的文化學(xué)習(xí)范圍可以超越其直接的人際環(huán)境。陌生人通過各種媒介獲得新環(huán)境的社會(huì)和文化信息,增加對(duì)異文化社會(huì)的了解。一項(xiàng)針對(duì)在美留學(xué)的中國學(xué)生的調(diào)查發(fā)現(xiàn),更多觀看美國電視臺(tái)播送的新聞以及更頻繁地使用美國新聞網(wǎng)站、社交媒體等平臺(tái)的學(xué)生,能夠更好地適應(yīng)美國文化。由此可見,陌生人對(duì)宿主社會(huì)的大眾媒介使用率越高,越能提高他們的宿主交流能力,增進(jìn)他們對(duì)新文化的適應(yīng)。

(三)大眾媒介的選擇偏向構(gòu)建個(gè)人的環(huán)境認(rèn)知

環(huán)境是人類生存發(fā)展的外部世界,是人類生存發(fā)展所依賴的社會(huì)條件和物質(zhì)條件的綜合表現(xiàn)。不同的環(huán)境條件蘊(yùn)含著不同的文化、社會(huì)和政治力量,也影響著陌生人傳播和適應(yīng)的程度和狀況。人類歷史發(fā)展的每一個(gè)階段都充斥著復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系和利益交往,社會(huì)的每一個(gè)階段又都有著與其相適應(yīng)的傳播方式。大眾媒介普及的時(shí)代,人們對(duì)媒介高度的依賴性,讓人們的現(xiàn)實(shí)生活與大眾傳播緊密相連。李普曼(Walter Lippmann)在《公眾輿論》中表示,大眾傳播媒介逐漸成為人們信息的主要來源和傳播的主要媒介,人們的行為在一定程度上是對(duì)媒體所提示的“擬態(tài)環(huán)境”的反應(yīng),產(chǎn)生的腦海圖景,而不是對(duì)客觀現(xiàn)實(shí)的反應(yīng)。大眾媒介一方面縮短了人與人之間的時(shí)空距離,但另一方面媒介創(chuàng)造的信息以及交流手段的爆炸所導(dǎo)致的信息、知識(shí)、符號(hào)的飽和,把人們與客觀真實(shí)隔離起來,與真實(shí)的歷史文化分離開來。大眾傳播形成的信息環(huán)境不僅制約著人們的認(rèn)知和行為,而且通過制約人的認(rèn)知和行為對(duì)現(xiàn)實(shí)環(huán)境產(chǎn)生影響。可以說,被大眾傳播媒介化的信息世界成為了人們腦海中的現(xiàn)實(shí)客觀環(huán)境,它涵蓋了現(xiàn)實(shí)物質(zhì)世界中的變化、發(fā)展的動(dòng)態(tài)情況及其規(guī)律、信息發(fā)生、流動(dòng)過程和受眾的心理機(jī)制及對(duì)于信息的欲求等因素,是客觀環(huán)境在傳播系統(tǒng)中的投射。

但個(gè)體具有主動(dòng)性,他們對(duì)于大眾傳媒信息并不是毫無偏向、全盤接收的,而是有所選擇。根據(jù)受眾對(duì)大眾傳播的選擇性理論,個(gè)體接觸信息后,還會(huì)對(duì)信息采取選擇性理解和選擇性記憶過程。金洋詠的理論中,大眾消費(fèi)對(duì)文化適應(yīng)的影響與個(gè)體的選擇性接觸/理解相一致,即具有不同心理特征、文化傾向和社會(huì)成員關(guān)系的人們會(huì)以不同的方式解釋媒介內(nèi)容,使之與固有認(rèn)知相協(xié)調(diào),而不是相沖突;并根據(jù)各自的需求,從被接受和理解的信息中挑選出對(duì)自己有用的、有利的、有價(jià)值的信息,儲(chǔ)存在大腦中。選擇性使用大眾傳播媒介容易導(dǎo)致人們陷入對(duì)客觀環(huán)境的認(rèn)知片面性和主觀化,影響他們對(duì)事件的認(rèn)知態(tài)度和行為方式,進(jìn)而影響他們對(duì)現(xiàn)實(shí)環(huán)境的認(rèn)識(shí)和反應(yīng)。

三跨文化適應(yīng)與傳播整合理論的反思與發(fā)展

(一)重新審視個(gè)體跨文化適應(yīng)理論

金洋詠之前,跨文化適應(yīng)的相關(guān)問題在美國已得到廣泛研究,形成了豐富的研究成果和見解。但由于該現(xiàn)象所表現(xiàn)出的復(fù)雜性,各個(gè)學(xué)科領(lǐng)域和對(duì)具體現(xiàn)象研究所形成的知識(shí)體系之間的聯(lián)系是斷裂且混亂的。金洋詠從傳播學(xué)的視角出發(fā),整合學(xué)者關(guān)于群體和個(gè)體、長期和短期、微觀和宏觀的、同化和多元化的研究結(jié)果,及各個(gè)學(xué)科和單一適應(yīng)現(xiàn)象的理論,融合了文化休克、文化同化論和文化適應(yīng)論等,構(gòu)建了一個(gè)全面的、綜合性的跨文化適應(yīng)理論。

傳統(tǒng)上,無論長期還是短期,對(duì)跨文化適應(yīng)的研究結(jié)果大多數(shù)都秉持這樣一個(gè)觀點(diǎn):跨文化適應(yīng)是為了幫助個(gè)體實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)變,促進(jìn)他們實(shí)現(xiàn)在新環(huán)境中正常“運(yùn)轉(zhuǎn)”。這些觀點(diǎn)中反映了對(duì)同化主義和“大熔爐”的社會(huì)意識(shí)形態(tài)的肯定。但“同化理論低估了少數(shù)族群(陌生人)的抵抗能力,主流社會(huì)對(duì)少數(shù)族群所施加的順從壓力,并不能徹底隔斷少數(shù)族群的文化與歷史根系,而‘這種尚未得到妥善處置的分裂力量對(duì)民族國家創(chuàng)建同一文化的事業(yè)構(gòu)成了主要的挑戰(zhàn)”。貝利等人提出了多元主義的觀點(diǎn),認(rèn)為同化只是個(gè)體適應(yīng)情況的其中一種。多元主義認(rèn)為,個(gè)體在新環(huán)境的適應(yīng)性變化是其身份選擇而導(dǎo)致的,但同化主義則認(rèn)為,為了生存,個(gè)體的適應(yīng)性變化并被主流文化同化是必然過程。

金洋詠對(duì)同化和多元化傾向都不否認(rèn),她批評(píng)了社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)中普遍存在的關(guān)于文化身份靜態(tài)的、單一的和充滿價(jià)值偏見的觀點(diǎn),強(qiáng)調(diào)了身份的復(fù)雜性和演化性質(zhì),認(rèn)為少數(shù)民族被完全同化是不可能的,但也不能完全逃避同化,只要他們對(duì)主流文化有需求和依賴,隨著時(shí)間的推移,個(gè)體經(jīng)歷某種程度的適應(yīng)性變化后,內(nèi)部必然會(huì)出現(xiàn)某種形式的學(xué)習(xí)、適應(yīng)和內(nèi)化。當(dāng)下多元文化成為個(gè)體發(fā)展的流行趨勢,獨(dú)立的個(gè)體更容易表達(dá)意見,個(gè)體力量得到充分展現(xiàn);要構(gòu)建一種“全球傾聽模式”,對(duì)個(gè)體的跨文化傳播能力給予了希望。通過對(duì)陌生人適應(yīng)的調(diào)查和探索,進(jìn)一步拓展了跨文化傳播領(lǐng)域的研究視角,為個(gè)體層面的跨文化傳播提供了新的理論和經(jīng)驗(yàn)。

(二)跨文化適應(yīng)與傳播整合理論的缺憾

金洋詠雖然強(qiáng)調(diào)了完全同化是極其困難的,但依舊認(rèn)可陌生人的“結(jié)局”在理論上是走在一條通往“同化”的道路上,有較為明顯的同化主義傾向。金洋詠雖然提醒,同化的結(jié)果是經(jīng)歷幾代人的文化適應(yīng)后才會(huì)形成,但她最初對(duì)陌生人進(jìn)行界定時(shí)就說明“不能直接解決那些陪同父母進(jìn)入新文化的幼兒的情況”。陌生人后代從出生起就生活在一種文化環(huán)境里,其父輩的新環(huán)境對(duì)他們來說就是原始文化環(huán)境,那么這里所說的“陌生人的后代”已經(jīng)不屬于它所定義的陌生人的領(lǐng)域和范疇,這種理論闡述和界定之間存在悖論情況下所得出的同化結(jié)論是否經(jīng)得起檢驗(yàn)?后來,或許意識(shí)到自己一直忽略了陌生人的文化自主性和異質(zhì)文化之間的平衡問題,她提出了“跨文化人格(intercultural personhood)”這一概念。跨文化人格表示,陌生人進(jìn)入新環(huán)境就面臨著文化適應(yīng)并與宿主社會(huì)環(huán)境保持某種形式的傳播,持續(xù)地傳播和適應(yīng)過程必然伴隨著文化變遷和文化身份轉(zhuǎn)變:個(gè)人身份逐漸從單一的文化身份演變?yōu)槎嘣目缥幕矸荨Mㄟ^廣泛累積跨文化傳播經(jīng)驗(yàn),心理進(jìn)化過程在自我—他者取向上朝著更加“個(gè)性化”(絕對(duì)性)和“普遍化”(相對(duì)性)的方向發(fā)展。在全球化語境下,“跨文化人格”超越了種族中心主義,產(chǎn)生了更加開放、靈活和包容的自我。

金洋詠的理論從傳播層面切入,規(guī)避了復(fù)雜社會(huì)矛盾資源、權(quán)力的爭奪與分配的現(xiàn)實(shí)。無論在歷史形態(tài)或現(xiàn)實(shí)形態(tài),每一個(gè)民族都是文化觀念凝聚、演變的產(chǎn)物,但實(shí)際、具體的生活世界里并不存在以民族的形式獨(dú)立表現(xiàn)的文化主體。各個(gè)國家和民族都是在政治、經(jīng)濟(jì)、軍事沖突與匯合的進(jìn)程中,作為異質(zhì)文明相互他者化的產(chǎn)物,而興起于彼此的觀念話語中的。他者,是相對(duì)于自我的一個(gè)概念。他者形象是對(duì)異文化的書寫,源自一種文化對(duì)另一種文化的想象。“我們”總是以自己的視角去凝視“他們”的社會(huì)文化、經(jīng)濟(jì)、與我們的政治關(guān)系等,在這種“他者化”的認(rèn)知裹挾下,陌生人的跨文化適應(yīng)狀況已經(jīng)延伸到各種復(fù)雜的社會(huì)矛盾中。這種社會(huì)矛盾中蘊(yùn)含著各種權(quán)力關(guān)系和權(quán)力欲望,呈現(xiàn)在大眾傳播媒介中的權(quán)力控制更是不言而喻。人們通過接受媒介內(nèi)容對(duì)各種社會(huì)群體的描述,形成對(duì)各社會(huì)群體簡單、固定、概括的看法,加深原始文化認(rèn)同的同時(shí),對(duì)異文化產(chǎn)生越來越嚴(yán)重地?cái)硨?duì)、負(fù)面的情緒,對(duì)新文化的適應(yīng)越來越困難。

馬克·奧布(Mark Orbe)的“共文化理論(co-culture)”證明了這一點(diǎn)。“共文化理論”以“習(xí)慣上被邊緣化的”社會(huì)結(jié)構(gòu)為研究對(duì)象,探討生活在同一文化社會(huì)中的非主流群體與主流群體的權(quán)力、傳播和文化之間的相關(guān)關(guān)系。共文化理論以“緘默群體理論”為基礎(chǔ),進(jìn)一步表明社會(huì)中的主流/主導(dǎo)群體決定了整個(gè)社會(huì)的交流體系,對(duì)主流社會(huì)價(jià)值觀不斷加強(qiáng),使得“非主流人群”被緘默了。該理論還強(qiáng)調(diào)了“被緘默群體”的主體能動(dòng)性、意愿表達(dá)和行為,一定程度上反駁了進(jìn)入新環(huán)境的個(gè)體,在壓力、適應(yīng)過程中,一定都會(huì)成功地過渡到多文化視野中融合的觀點(diǎn)。此外,在構(gòu)建跨文化適應(yīng)與傳播整合理論過程中,金洋詠的實(shí)證研究多以美國、加拿大等西方國家的跨文化適應(yīng)者作為研究對(duì)象,存在明顯的地域局域性。

四結(jié)語

金洋詠從傳播學(xué)視角構(gòu)建的陌生人跨文化適應(yīng)模型,對(duì)影響跨文化適應(yīng)各個(gè)層面之間的相互聯(lián)系提出了較為全面且令人信服的詮釋。個(gè)體宿主交流能力作為理論話語的核心,是影響各個(gè)層面的中心要素。依托人際傳播和大眾傳播,個(gè)體的宿主交流能力逐漸提高,對(duì)新的文化環(huán)境的適應(yīng)程度就越深。每個(gè)個(gè)體都有最低的信息需求,信息傳播和交流既是個(gè)體文化適應(yīng)的動(dòng)因,也是其文化適應(yīng)程度的指標(biāo)。金洋詠認(rèn)為,文化適應(yīng)可以被看作是一個(gè)民族與東道國社會(huì)成員之間傳播關(guān)系的發(fā)展程度,為游走在文化邊界的個(gè)體提供了緩解適應(yīng)壓力、提高文化適應(yīng)的方式和全方位“圖景”,即積極主動(dòng)參與到當(dāng)?shù)氐膫鞑ソ涣飨到y(tǒng)中。

金洋詠所提出的“跨文化人格”,在當(dāng)今日益一體化的世界中為人類發(fā)展提供了一種可行的模式。特別在中國當(dāng)前“一帶一路”的現(xiàn)實(shí)背景下,越來越多的社會(huì)群體跨越文化邊界進(jìn)入中國,接觸和學(xué)習(xí)中國文化作為一種趨勢。在給予異文化群體更多的社會(huì)支持上,更要增加兩種文化間的交流和互動(dòng)。特別對(duì)于來到中國學(xué)習(xí)的留學(xué)生來說,根據(jù)跨文化適應(yīng)與傳播整合理論,加強(qiáng)留學(xué)生文化與本土文化間的傳播交流對(duì)促進(jìn)留學(xué)生的跨文化適應(yīng)極為重要。金洋詠跨文化適應(yīng)與傳播整合理論構(gòu)建的模型為解決陌生人跨文化適應(yīng)問題提供了一個(gè)方法和思路,但理論中存在的漏洞和問題,也需要我們進(jìn)一步改進(jìn)和完善。

A Study on Young Yun Kims Cross-cultural Adaptation and

Integrative Communication Theory

WANG Gui-ting, ZHANG Pei-yu

Abstract: In the global context, cross-cultural adaptation is becoming increasingly prominent. How to alleviate culture shock and adapt to heterogeneous cultural environments has become a problem that “strangers” crossing different cultures must face. Young Yun Kim, a Korean-American scholar, who has integrated the research results on cross-cultural adaptation from different disciplines, and constructed a process model and structural model of cross-cultural adaptation from the vertical and horizontal dimensions by using the “cross-cultural adaptation”, “communication” and “strangers” as the core of theory, which presents a process of how strangers achieve cultural adaptation through communication in the era of mass media. The theory of cross-cultural adaption and communication constructed by her provides a “guiding map” of acculturation for individuals living in different cultural environments. However, Kims theory needs further improvement because it evades the complicated social contradictions faced by strangers in the process of cross-cultural adaptation, has an assimilation tendency, and is unclear about the relationship between new media and cross-cultural adaptation.

Keywords: Young Yun Kim; cross-cultural adaptation; strangers; integrative communication theory

【責(zé)任編輯:陳雷】