走向日常的漢服:從穿著苛責到自由表達

李維賢,柴 影,師嚴明

(1.華南農業大學藝術學院,廣東 廣州 510642;2.華南農業大學基礎實驗與實踐訓練中心,廣東 廣州 510642))

漢服是指漢族傳統服飾,蘊涵著悠久的歷史文化,是中華民族優秀傳統文化的重要載體[1]。近年來隨著我國傳統文化的全面復興,以及互聯網技術的高速發展,漢服的傳播更為廣泛,被更多的人了解、穿著。相關研究也拓展到與地方文化資源的綜合性應用[2],以及融合現代服裝加工技術的創新設計[3]等方面。為進一步推動以漢服為代表的民族服飾的發展,彰顯民族文化的時代風貌,通過分析社交平臺上的漢服話題與評論信息,明確目前漢服發展中存在的問題,進而探討應對策略。

1 研究方法

主要的研究方法是文本分析法,首先在小紅書社交平臺上檢索、分析有關漢服話題討論的筆記(即貼文,小紅書平臺稱為“筆記”),挑選熱度高的帖子,逐一分析貼文內容與評論區用戶的發言內容,然后進行分析、研究。

選擇社交平臺的信息作為研究對象。相對于現實社交,網絡社交平臺上的交流限制更小、更為自由,人們通過自身社交媒體賬號發表感受、想法,這些信息具有較強的真實性、較好的研究和參考價值[4]。小紅書平臺是一個以分享生活方式為特色的社交平臺,近年來受到廣大用戶的喜愛,該平臺年輕用戶偏多,分享漢服日常穿搭、對漢服發展進行討論的用戶較多,話題樣本充足,利于分析整體情況。小紅書上圍繞漢服現狀編輯的筆記中有很多互動評論,例如部分用戶會發布筆記表達自己對漢服日常化的看法,這些筆記會引發許多其他用戶的共鳴。用戶們常在評論區探討日常穿著漢服的感受和遇到的問題,或是分享自己的日常穿搭以及表達對漢服發展的個人見解等。

2 漢服發展中存在的問題

以“漢服”“穿漢服”“漢服穿著”為關鍵詞,在小紅書社交平臺上系統檢索漢服穿著感受方面的信息,選擇點贊率和評論量高的筆記作為研究對象,以保證樣本數量充分,分析結果具有說服力。逐條對筆記的評論內容進行系統分析,發現目前漢服發展中存在著“刻板印象”與“穿著苛責”的問題。

2.1 刻板印象

從評論內容可看出,不少人因對漢服形制與內涵的認知不足,而對漢服的現代穿著存有刻板印象。他們往往僅憑對漢服款式的表觀印象就認為漢服不能適應現代生活,存有“麻煩”“古代”“戲服”等刻板印象,甚至將漢服視為“奇裝異服”,不能接受現代人穿著漢服,進而嘲諷漢服穿著者。“momo”(小紅書號:424505162)說自己曾在網上發布穿馬面裙的照片,結果被某位網友嘲諷說不配穿,因為那位網友認為馬面裙是屬于古代貴族的衣物。這就體現出了大眾對漢服認知的不足,他們還只是將漢服視為古代權貴穿著的服裝而不是漢民族的傳統服飾,因而在觀念上是不會接受漢服作為現代人們的日常著裝的。“酣睡小熊”(小紅書號:428053039)說“真希望等到漢服日常穿著自由那天。剛穿出去被一個親戚說得很難聽,真的很難過,明明是我們自己的服飾。”

目前漢服的主要穿著者是漢服愛好者或因造型和拍攝需要而穿著漢服的人群。有的人對漢服有好感,但因不了解、不熟悉而不會嘗試穿著。類似上述的不理解、負面評價,勢必會打擊人們穿漢服的熱情,甚至越來越不敢穿著,這對于漢服的推廣是非常不利的。

2.2 穿著苛責

漢服圈存在長久不休的形制爭論與穿著苛責問題。“漢服圈”原意為漢服愛好者的群體歸屬,后多指漢服亞文化群體中言行刻薄、自視清高的一部分個體,往往帶有貶義[5]。漢服圈一直存在山正形制的爭論,對漢服穿著要求過于苛刻、排斥非傳統的漢服穿搭,這就阻止了更多的人去穿著漢服。

評論內容表明,不少漢服穿著者都有過被“懂漢服”的人無禮指責的經歷。這些所謂“懂漢服”的人,往往是比較偏激的漢服愛好者,他們的漢服圈層意識非常強烈,自身優越感強烈,只是憑著自己對漢服穿著的認知,就苛刻地評價他人的漢服穿著。例如批評、指責穿著“仙服”或裝造妝發與漢服不符的穿著形式。“仙服”是對形制不符合古制的漢服改良款的戲稱,影樓裝、影視裝都屬于這個仙服[6]。其實這些穿著“仙服”或裝造不符的穿著者,或是有自己的獨立審美,或是剛接觸漢服對漢服了解不多,但勇于嘗試的人群。人們對事物的理解是漸進的,對漢服文化的了解也是不斷深入的。在穿著漢服過程中如果獲得正面的贊賞與具體的指導,這些嘗試者是很有可能成為漢服的忠實擁躉的。反之,如果一味地批評、抨擊,則容易打擊試穿者的積極性,并且現代信息的快速傳播會將這種穿著苛責迅速放大,很不利于向大眾傳播漢服文化。

小紅書作者“嘻嘻哈哈”(小紅書號:4796285450),發表題為“希望漢服日常化,大家不要過分苛責”的筆記,此篇筆記獲得了約257條評論,去除多次發言的賬號,統計出評論區約有180個賬號。其中約100個賬號對穿漢服被指點表達不滿,支持自由穿著;約9個賬號評論表示看到或經歷過穿漢服被指責的事件;3 個賬號表示自己怕被說而不敢去買漢服或買了漢服不敢穿;還有部分賬號的評論是對苛責問題的爭論。“豐和山大王”(小紅書號:1620097280)講述自己大學時因為整體妝造沒有和服裝搭配,而被漢服社過分批評導致不愿再穿漢服的經歷。另一個作者“海棠花花”(小紅書號:2651758322)發表了一篇關于漢服發展過程中存在問題匯總的筆記,此篇筆記引出475條評論,去除多次發言的賬號,約有318個賬號進行了評論。逐條分析評論內容,發現有61個賬號圍繞“漢服小警察”的話題展開討論,“漢服小警察”過度批判漢服穿著者的現象使人們形成“穿漢服規矩很多”的印象,因而對穿漢服心存芥蒂。作者“Violet”(小紅書號:427645286)發布題為“好氣,穿漢服居然被罵了”的筆記。作者“夢”(小紅書號:252304729)發布題為“關于穿漢服能不能短發披頭散發的爭論”的筆記,此類筆記的評論區大多是與作者發布的內容共情并表達自己對筆記的看法,對這些筆記進行系統分析后發現,很多人因擔心穿漢服被批判而對漢服望而止步。也有人認為漢服日常穿著不方便,妝發打扮太復雜,因此不愿去穿。這些存在的各種觀念問題是影響漢服日常發展的主要因素。

文化需要在人與人之間進行傳播,只有引起人們的足夠關注,才能推動漢服的發展。也許上述的諸多爭論和批評是出于希望漢服文化能在當代更好地傳承和發揚下去的初心,但過度的爭論與批評只會逐漸弱化人們對漢服的文化認同感[7],各種穿著苛責會使人們認為穿漢服有“門檻”而不敢“入坑”漢服。以包容的心態去看待漢服穿著行為,少些苛責,鼓勵更多的人關注漢服、穿著漢服,才是更好的選擇。

3 漢服發展方向——日常化穿著

在研究中發現,日常化是漢服發展的一個新趨勢。已經有部分博主對漢服的發展方向進行理性思考。例如“wowo”(小紅書號:621165627)講述自己十年前穿漢服上課被人指點的時候,還認為漢服裝扮符合形制是最重要的,現在卻認為日常化才是漢服的生機所在的心路歷程。這些在日常生活中經常穿著漢服的作者對漢服穿著會有自己的理解[8],態度更包容。他們通常會選擇自己舒服的方式去穿著漢服,能接受不同制式漢服混搭,也會搭配現代裝造、妝發。在作者“嘻嘻哈哈”(小紅書號:4796285450)發表的筆記中,約有80條評論表達支持漢服日常化穿著。例如用戶“么”(小紅書號:194268961)表示自己喜歡偏日常的漢服穿搭,常素顏披發出門,不會在意是否全套裝造,妝發是否符合等問題;“羊羊”(小紅書號:630253354)表達了自己穿漢服隨性的態度,她說“就算是腰帶只要自己喜歡也可以綁在頭上。”這些穿著者用自己的方式表達對漢服文化的堅持,其實也是個人生活態度的呈現,表現出自由不受限的精神。

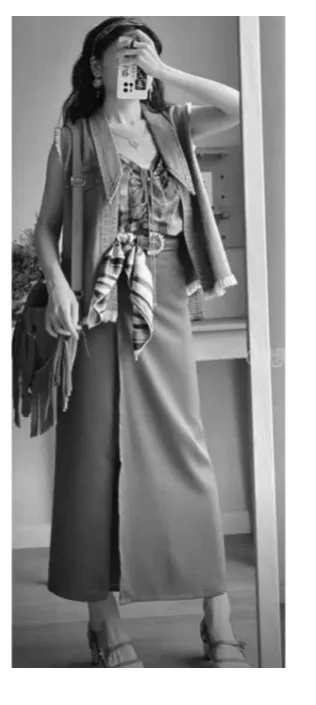

不少博主分享了日常的漢服搭配,例如“想買新衣服的羊羊”(小紅書號:639746307)將唐制、宋制、明制3類漢服與現代單品搭配穿著。在圖1中博主將唐坦領當作現代的短袖來穿,搭配短褲就形成了一套舒適、便捷的夏季漢服穿搭。宋制漢服因文雅恬淡的風格及美觀實用的特征而被廣泛喜愛。如圖2所示,博主將端正、嫻雅的宋制旋裙與簡潔的現代吊帶背心、馬甲搭配,自由隨性、毫不違和。明制漢服廓形寬大、端莊華麗,其中馬面裙近年來比較出圈,被大量穿著。如圖3所示,寬松襯衣配雍容板正的馬面裙與主腰,也是古今相映的實穿搭配。

圖2 宋旋裙+馬甲+吊帶

圖3 明馬面裙+主腰+立領衫

漢服的穿著不應該被規定,無論是穿著全套漢服,還是不同形制的漢服搭配,又或是漢服與現代服裝單品、裝造混搭都應該被允許。在形制正確、尊重原創的前提下,自由地穿著漢服,讓漢服走向日常化,才是現代漢服發展的新生命力。

4 結束語

包容的觀念是漢服在當代良好發展的重要前提,少些爭論和內耗,多引導大眾穿著。對于漢服發展中存在的“刻板印象”“穿著苛求”等問題,應該用包容的觀念去代替苛責,鼓勵更多人了解和穿著漢服。傳統的漢服完全可以融入現代生活,成為日常穿著的一部分。在這種觀念的引導下,不僅可以為個體著裝的自由表達提供更多空間,還可以豐富人們的文化體驗,激發人們對傳統文化的深刻認同和珍視,促進中華文化傳承。