中國大運河與世界互聯互通

今年是“一帶一路”倡議提出10周年。中國大運河不僅是人工開鑿的運輸河流,更是重要的中華文化涵養帶,它還聯通著海洋和不同的地區文明,成為構建人類命運共同體的橋梁。賀云翱教授多年來致力于大運河考古、大運河文化遺產保護及研究等工作,重點參與中國大運河申報世界遺產的基礎調研及主持多項大運河田野考古工作、大運河文化帶尤其是江蘇段的決策咨詢調研工作,以及大運河國家文化公園建設等相關研究工作。在作為第十三屆全國政協委員履職期間,多次提交關于大運河文化遺產保護,以及與大運河國家文化公園緊密相關的長江國家文化公園的建設建議等。

大運河是人類創造力的杰出范例

人類的文明創造活動離不開自然的支撐和規約,但是人類也可以通過大型工程對自然進行改善和空間重組,創造更優化的文明生存條件,這種文明一旦創造并取得重大成就,就會超越創造者本身的時空限制,從而產生世界性意義。中國大運河的發生和發展大體上符合這樣一個原理。

中國大運河是世界上唯一一個為確保糧食運輸安全,以穩定政權、維持統一為目的,由國家投資開鑿和管理的巨大工程體系。它是解決中國自然大河都是東西流向而缺失南北溝通、南北區域社會和自然資源不平衡等問題的重要措施,以世所罕見的時間與空間尺度,展現了農業文明時期人工運河發展的悠久歷史階段,代表了工業革命前水利水運工程的杰出成就。中國大運河實現了在廣大國土范圍內南北資源和物產的大跨度調配,溝通了國家的政治中心和經濟中心,促進了不同地域間的經濟、文化交流,在國家統一、政權穩定、經濟繁榮、文化交流和科技發展等方面發揮了不可替代的作用。

中國大運河由于其廣闊的時空跨度、巨大的成就、深遠的影響而成為文明持續發展的重要動力,對中國乃至世界歷史都產生了重大而深遠的影響。

那么,大運河是如何形成的呢?這要從距今8000萬年—300萬年間發生的喜馬拉雅造山運動形成的中國及周邊國家的河流與地貌格局說起。這樣的地貌格局呈現出這樣的特點:一是中國境內幾乎所有的自然大河都是從西向東流淌,并最終進入太平洋,只有少數河流進入印度洋或北冰洋;二是中國形成從西向東逐級降低的“三級階地”,使中國的平原集中在東部,西部則以山地為主,從而導致東、西部不同的自然條件和經濟模式。

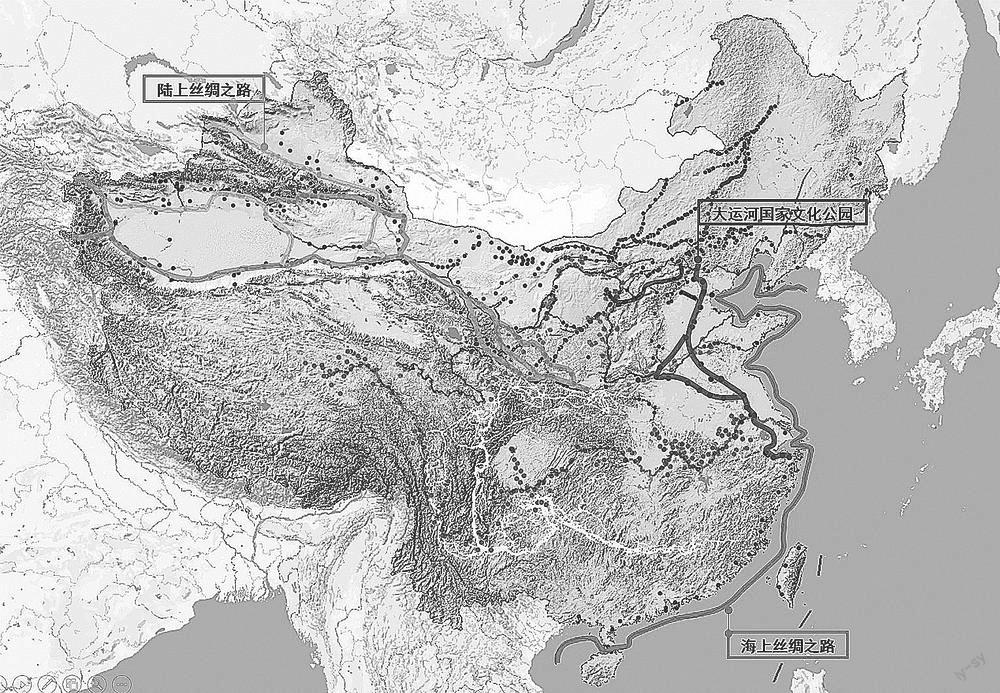

大運河的存在,不僅推動中國形成“四大文化板塊”(草原高原文化板塊、黃河文化板塊、長江文化板塊、海洋文化板塊)現象,從而導致中國文化的多樣共生甚至文明中心的多次轉移;還推動中國形成“胡煥庸線”現象,從而導致東、西部地區社會發展的不均衡現象。所謂“胡煥庸線”,即中央大學地理系主任、地理學家胡煥庸先生在1935年提出的劃分我國人口密度的對比線,在某種程度上也成為目前人口、城鎮化水平的分割線。這條線的東南各省區市,絕大多數城鎮化水平高于全國平均水平;而這條線的西北各省區,絕大多數低于全國平均水平。同時,還促使中國與外部世界的溝通形成主要的三條通道:一條是蒙古高原的“草原絲路”,為歐-亞之間最古老的文化通道;第二條是從中國中原地區經“河西走廊”或“青海道”及新疆通向中亞乃至環“地中海文明圈”區域的“陸上絲路”;第三條是從中原乃至整個中國“東南區域”通過環海港口到達環太平洋乃至印度洋地區國家的“海上絲路”。當然還有西南高原絲路、西藏高原絲路、萬里茶道等對外交流路線。

為此,我國必須對喜馬拉雅造山運動所導致的自然大河彼此分隔所形成的多元文化板塊進行聯通和整合,否則,南北分離、政治中心與經濟中心分離、“陸上絲路”及“草原絲路”與“海上絲路”間的分離等問題就無法得到解決。于是,中國大運河的形成,就是重組和改善因喜馬拉雅造山運動帶來的中國自然大河格局并解決諸多深層次問題的一種最重要的工程措施。這也是中國古代的大運河工程總是由國家主導的根本原因。或者說,古代中國的大運河開鑿、管理、運行本身就是一種國家文明運動,而不僅僅是一項純粹的交通、水利工程。

古代中華文明的持續發展、中華民族的統一與融合、中國國土的長治久安,都需要一條縱貫南北的水上大通道,即“中國大運河”。從這個意義上說,我國土地上古代唯一的南北貫通而且是聯通所有東西走向自然大河包括海洋的大運河,實際上是一個人工重新建構的貫通南北、連接東西的巨型水系流域和水運網絡系統。它也是確保中華文明持續發展未曾斷裂的重要支撐條件,因為至少從隋唐開始,中國的政治中心再也不能離開大運河。

大運河是當之無愧的世界性文化寶庫

中國大運河是公元前5世紀到公元20世紀上半葉持續完成的巨型人工運河工程,包括先秦到南北朝的大運河、隋唐宋大運河、元明清京杭大運河。它經過北京、天津、河北、河南、山東、安徽、江蘇、浙江8省市,涉及數以百計的大中小城市。河道總長約3100公里(包括隋唐大運河和京杭大運河),其中主線長度約2681公里。它經歷過運輸河道、南水北調輸水通道、國家級重點文物保護單位、世界文化遺產(長1011公里)、國家文化帶及國家文化公園幾個階段。今天它具備著生活、生產、文化、運輸、供水、水利、旅游、生態、景觀等綜合性功能,仍然是中國式現代化建設的重要參與力量。

21世紀以來,文化戰略成為世界性話題。在全球化背景下,中國適應這一形勢,也開始高度重視文化問題。在這個過程中,大運河的身份發生了里程碑式的轉化,即從一般性運輸河道轉變為“國家級重點文物保護單位”和“世界文化遺產”乃至“國家文化公園”。

2005年12月,鄭孝燮、羅哲文、朱炳仁三位專家聯名致信大運河沿線各市市長,呼吁大運河申報世界遺產。2006年,全國“兩會”期間,58位政協委員聯合提交提案,呼吁啟動對大運河的搶救性保護,并申報世界文化遺產。同年6月,大運河被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位,12月被列入《中國世界文化遺產預備名單》,大運河申遺工作正式啟動。2007年9月,“大運河聯合申報世界文化遺產辦公室”在江蘇揚州掛牌成立。

2014年6月23日,中國大運河成功入選世界文化遺產。世界遺產委員會對中國大運河的價值評價是:“大運河是人類歷史上最偉大的水利工程杰作。大運河起源古老,規模巨大,不斷發展,適應了千百年來的環境,提供了人類智慧、決心和勇氣的確鑿證據。大運河是人類創造力的杰出范例,展示了人類在直接起源于中國古代的巨大農業帝國中的技術能力和對水文地理學的掌握。”

列入世界遺產名錄的是隋唐大運河、京杭大運河和浙東運河各個河段的典型河道段落和重要遺產點,共包括河道27段,遺產點58處,涉及沿線8個省市的27座城市,河道總長1011公里,約占總長的三分之一。

聯合國教科文組織主導下的“世界遺產”事業在發展中,先后產生了世界文化遺產、自然遺產、工業遺產、農業遺產、文化景觀、灌溉遺產、非物質遺產等各類遺產類型,其中包括“線性遺產”類型,而中國“大運河”屬于“文化線路”遺產。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視大運河的保護利用,要求以世界文化遺產的標準保護和利用好大運河文化遺產。習近平總書記多次進行重要指示——“大運河是寶貴遺產,是流動的文化,保護大運河是運河沿線所有地區的共同責任,要統籌保護好、傳承好、利用好。”

2019年7月4日,習近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會會議,審議通過《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》,該方案于2019年12月由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發全國執行。方案要求大運河沿線各地與大運河國家文化公園等“規劃綱要”及“建設方案”進行對接,制定充分體現區位特點優勢的高質量實施規劃。

因此,大運河不僅是中國古代最偉大的交通運輸工程,也是支撐中華文明持續發展的重要保障,還是多樣文化共生共通共榮的空間廊道,更是“海上絲綢之路”“陸上絲綢之路”“草原絲綢之路”的交匯紐帶。大運河區域是影響近代中國經濟格局的重要力量,大運河已成為當代中國最宏大的國際文化“名片”。

大運河是溝通世界的橋梁

考古發現證明大運河是我國古代重要的國際性交通通道

中國大運河雖然是內陸運河,但是由于它的區位在中國的東部地區,與匯入渤海、黃海、東海、南海諸海洋的長江、淮河、黃河、海河、錢塘江、甬江等自然江河下游直接連通,加上一些連接海洋的大運河支線運河如掘溝(古通揚運河,又稱鹽運河)、婁江(瀏河)、連云港境內的鹽河等,使大運河與諸海區連為一體,由此,大運河遂成為從中國內地都城通往外部世界的通途。

中國古代大運河的發展與世界互聯互通主要經歷了三個階段:

第一個階段是局域性運河階段。從公元前486年前后邗溝、胥河、古江南河(丹徒水道)、黃溝運河(溝通泗水與濟水,入黃河)、鴻溝等開始,一直到隋代之前。主要涉及黃河、淮河、長江、錢塘江之間的運河;浙東運河在這一階段也已成形。還有西漢吳王劉濞開通的“東邗溝”、西漢的漕渠、東漢的陽渠、三國時期的破崗瀆、越國山陰古水道、西晉西興運河(溝通錢塘江與曹娥江)等。

這個時期中國與外部世界的溝通主要是通過陸上絲綢之路。后期海上絲綢之路逐步崛起,但是運河的作用還不顯著。

第二個階段是全國性大運河形成階段,歷隋、唐、宋三代。北及涿郡(今北京),南至明州(今浙江寧波),西通長安(今陜西西安)、洛陽、東京(汴梁,今河南開封)等。包括連通隋唐東都洛陽和北宋首都東京的通濟渠(汴渠)、山陽瀆、永濟渠、江南運河、浙東運河、鹽運河等,當然,長江、淮河、黃河等自然大河這一時期也被納入大運河的運輸系統。

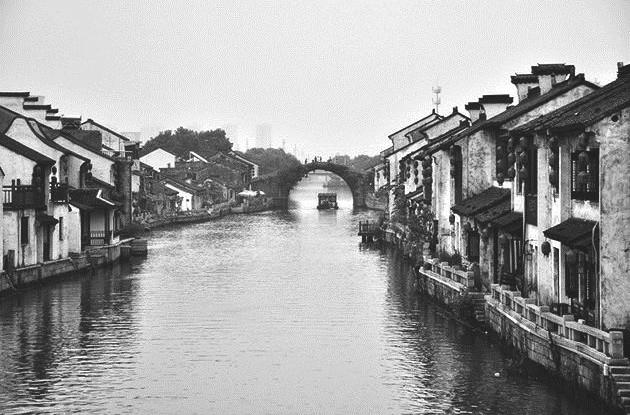

這個時期的前期,陸上絲綢之路和海上絲綢之路同步發展。這個時期的后段海上絲綢之路進入發達時期,大運河對中外交通發揮重大作用,大運河城市揚州、楚州(今江蘇淮安)、蘇州、明州、杭州等都利用大運河聯通海洋的優勢,成為海上絲綢之路重要城市。

正如唐《元和郡縣志》所寫:“通濟渠,自洛陽西苑引谷、洛水達于河,自板渚引河入汴口,又從大梁之東引汴水入于泗,達于淮,自江都宮入于海……自揚、益、湘南至交、廣、閩中等州,公家運漕,私行商旅,舳艫相繼”。

第三個階段是全國性大運河的進一步發展的京杭大運河階段,歷元、明、清三代。從首都北京到寧波,包括通惠運河、北運河、南運河或御河、會通河、中運河、里運河、江南運河、浙東運河等。

這個時期的前期(元、明代早期),海上絲綢之路保持發達期,大運河與慶元(今浙江寧波)、太倉劉家港(今江蘇太倉)、河北黃驊海豐鎮等海絲城、鎮關系密切;后期轉為衰弱期。

過去,學者們已經從歷史文獻中探討了走過中國大運河的諸多海外人士,他們中有來華使者、商賈、僧人、傳教士、旅行家等。

我于2015年以來開展了與大運河考古相關的工作,包括與唐代日本遣唐使團歷史有關的江蘇南通如東掘港國清寺遺址的發掘和如皋隋唐掘溝遺址的考古發掘。這項工作是2015年由南京大學文化與自然遺產研究所諸多同志調查勘探確認,2017年7月—2018年8月對大運河重要支流“通揚運河”(隋唐“掘溝”)東端近海的掘港(今南通如東縣主城區)古國清寺遺址進行考古發掘。考古結果表明,該遺址最下層的土建筑臺基遺存是始建于1200年前唐代晚期元和年間(806—820年)的掘港國清寺建筑遺存,是中日通過海上絲綢之路建立友好關系的重要歷史見證,是南通及江蘇海上絲綢之路的重要標志性遺跡,是海上絲綢之路東海航線的重要見證地和遺產點,也是聯系日本、東海、掘港運河及運鹽河、大運河及揚州乃至長安等海上絲綢之路文化交流線路的重要節點。

2019年10月至2020年4月,在江蘇省文物局的支持下,南京大學和如皋市博物館聯合,對如皋境內唐代大運河連接海上絲綢之路的重要支線運河——隋唐古“掘溝”遺址暨古通揚運河遺址區域開展考古調查勘探工作。

經過6個多月的調查勘探,在如皋市如城街道—東陳鎮段運河遺址兩側發現有多處文化遺址,其中以十里鋪(古代稱“邗溝鋪”)路以北、興源大道以東緊靠古掘溝運河的徐家橋段區域勘探發現的一處古遺址文化堆積最為豐富,遺址南北長約90米(東段)—120米(西段),東西寬約200米,地下遺跡保存相對完好,當時經探溝試掘,獲知遺址的年代不晚于宋元時代。

經2022年3月至12月近10個月的發掘和勘探,我們還在徐家橋遺址發現不晚于唐代的古運河“掘溝”遺跡及晚唐五代時期的灰溝,宋代的古河道、灰溝、灰坑等各類遺跡11處;出土唐代至宋代的文物標本200多件,包括瓷器、釉陶器、鐵器、銅錢、銅像、磚瓦、建筑構件等。同時,我們又把探索的視角延伸到《入唐求法巡禮行記》中所記載的唐代“如皋鎮”(今南通如皋市主城區)遺址。

2022年的考古發掘證明,如皋境內徐家橋遺址段古運河遺址的時代不晚于唐代,結合唐代開成四年(839年)日本遣唐使團中請益僧圓仁在《入唐求法巡禮行記》里所記載的內容可知,這段古通揚運河遺跡應該是隋煬帝時期開挖的“掘溝”運河遺跡,也是唐開成四年日本遣唐使團去揚州及長安所行走過的重要運河河道,它與如東國清寺遺址共同構成了江蘇南通“海上絲綢之路”的重要歷史遺跡。

如皋歷史城區考古勘探所獲資料證明,今天的如皋歷史城區至少在唐代后期已經是古通揚運河上的重要城鎮。在地下發現的唐代晚期古井位于古運河“掘溝”南岸,井中出土長沙窯瓷器大約屬于公元9世紀時期的遺物。日本高僧圓仁在《入唐求法巡禮行記》中記載的“如皋鎮”“如皋院”“如皋茶店”以及“掘溝北岸,店家相連”“水陸左右富貴家相連”的歷史場景由此獲得了考古資料的證實。

勘探發現的五代至元明時期的磚鋪道路呈南北走向,被今天的如皋城市南北中軸線主干道“人民路”所疊壓,表明1000多年來如皋城市的南北中軸線一直北依古通揚運河而未曾移動,這為認識現代如皋城市的空間格局之形成和作為運河城市的規劃特征等提供了考古實證材料。

大運河對海洋城市的形成發展有著支撐作用

中國古代的海上絲綢之路城市或海港城市都分布在自然大河與渤海、黃海、東海、南海等海洋區域交匯之地,但由于天然良港形成所需特殊條件及從港口通向內陸區域需要更加廣闊的運輸網絡,溝通中國南北方與東南沿海的大運河運輸網絡遂成為支撐中國古代海上絲綢之路城市或港城形成與發展的極重要條件。

對此,我們試舉與唐代揚州港城和元代慶元港城的兩項考古發現為例:

一例是1998年在印度尼西亞勿里洞海域發現的唐代時期的“黑石號”沉船,該沉船出水6.7萬件唐代瓷器、金銀器、銅鏡等物品,其中僅長沙窯瓷器就有5.65萬件,還有越窯、邢窯、鞏縣窯等諸多中國南北方不同窯口的瓷器。據著名學者齊東方等人研究認為,該船的始發港應是大運河隋唐港城揚州。

另一例是在韓國全羅南道新安近海海域發現的元代時期的“新安沉船”。這艘沉船上發現的中國瓷器包括大運河及長江、淮河沿線的諸多“窯口”生產的產品,如景德鎮窯、吉州窯、贛州窯、磁州窯、宜興窯、老虎洞窯等,當然也有來自中國沿海的龍泉窯、義窯、磁灶窯、洪塘窯、石灣窯等產品。專家們認為,新安沉船作為從中國(元朝)裝載貨物前往日本并不幸于韓國(高麗)海域沉沒的國際商貿船只,其在中國的始發港正是當時中國大運河最南端的著名國際化港城——慶元。

這些沉船上的考古發現本身就構成了一個“國際化”的多樣文化結構與商貿經濟景觀,生動展現了當時中國通過大運河與外部世界發生深刻關聯的歷史事實。

大運河對文化產品的國際流通發揮重要作用

古代從域外運入中國的商品包括香料、玻璃、寶石、陶瓷、硬木、銀元、金銀器、藥材等,當然還有除商品之外的宗教文化、建筑文化、藝術等海外文化元素,其進入中國內地,尤其是進入中國的都城,大運河是其最重要通道。

這里僅以在古代中國唯一進入中國宮廷與市場的瓷器——“高麗青瓷”為例。從20世紀50年代開始到近年的70年間,在中國境內的浙江、江蘇、安徽、山東、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江、北京、廣西、臺灣等地陸續出土了一批高麗青瓷器(含殘碎標本)。其時代為北宋至明代早期,代表著這一時期中國不同王朝與高麗王朝(918—1392)之間的外交、商業與文化交往,具有不可代替的學術價值。

高麗青瓷的出土具有顯著特征:一是主要出土于宋、元時期由國家指定的可以進行國際貿易活動的海港城市,如北宋時期的明州、南宋時期的明州(1195年改稱慶元)、杭州;元代的慶元、太倉、登州(今山東蓬萊)等,它們大多數和大運河相聯通。二是主要出土于宋元時期和大運河直接相連的都城區域。迄今,中國出土高麗青瓷數量最多的是南宋的都城臨安(今浙江杭州)和元朝的元大都(今北京)。三是重要的大運河沿線地方城市。除兩宋、遼、金、元、明初國際貿易港口城市和都城之外,在諸多地方性大運河城市也有高麗青瓷的發現。如江蘇淮安、揚州、元代“六國碼頭”太倉瀏河港附近的吳江同里鎮、安徽北宋汴渠線上的淮北市等。

總之,中國古代大運河作為中國古代最大的人工運河,不僅對中華文明的持續存在和發展發揮過難以估量的作用,而且在古代中國與外部世界的交往中同樣發揮過難以估量的作用,特別是后者,迄今所知的資料還非常有限。除了歷史文獻,考古學在其中可以發揮重要作用。今天,中國大運河作為全球“世界遺產名錄”中的一員,作為中國國家文化公園建設的重要對象,她同樣在發揮著連通世界之“橋梁”和“使者”的作用。

(摘自10月23日《人民政協報》)