當代贛劇唱腔改革與配器研究*

馬 艷

(江西財經大學藝術學院,江西南昌 330032)

在中國戲曲發展歷史中,諸多地方戲曲代表劇種在新中國成立后得以確立及完善,贛劇作為確立于20世紀50年代的江西地方代表劇種,其當代唱腔音樂與配器類型的演變在贛劇演變歷史之中是絕無僅有的。

一、新中國成立后贛劇藝術的改革發展

(一)贛劇發展的策動力

中國傳統戲曲藝術在千百年來的發展之中吸收與蘊藏著豐富的文化內涵,無論其音樂、舞臺表演、服化道等方面皆代表著中國文化藝術多年來的積累與勃發。然而,在數千年封建思想的浸染下,部分傳統戲曲作品在內容表達方面不可避免地存在著愚昧、落后的思想內容,同時,音樂方面在傳統思維定式的束縛下難以有著適應新時期的藝術表達需求效果,贛劇藝術作為中國地方戲曲劇種之一,由明代至清代的數百年發展過程中同樣存在著這些相似的問題。因此,在新中國成立后,在中國共產黨的領導的傳統文藝改造運用的促進下,贛劇藝術及其從業者同樣積極地響應國家與時代的號召進行著贛劇在新時期的新發展。

在戲曲發展的指導思想層面。隨著新中國成立后對全國各地方、各類型文藝機構的運行介入與實踐性的改造探索,加之中國第一屆文學藝術工作者代表大會的召開。新時期的文藝審美需求逐步促進了文藝工作者的創作積極性,從而掀起了文藝改造的序幕。就戲曲方面而言,建國之處所統計的有著新發展的地方戲曲共一百九十余種,同時,接受新思想、新理念培養的、橫跨新舊時期的藝人便達五萬余眾。在該時代背景的驅使與發展趨勢下,傳統戲曲發展的指導性歷史事件及思想有三點值得強調,第一,1950年11月27日,于北京召開了第一次全國戲曲工作會議。本次會議明確傳達了黨中央針對戲曲改造的指導方針,明確了各地方戲改的相應工作要以地方民眾受影響最大的劇種為主要對象,這一方面驅使了贛劇藝術的確立;第二,1956年“雙百方針”的提出,在“百花齊放,百家爭鳴”的方針指導下,戲曲藝術在新時期的發展,尤其是地方劇種,不再局限于內部的改造與創新,它們積極吸收外界豐富的戲曲、戲劇、音樂資源以強大自身的藝術表現力與藝術多樣性,贛劇唱腔音樂的改革便是因此而起;第三,在第一次全國戲曲觀摩大會成功舉辦之后,諸多戲曲工作者意識到一味地追求創新而忽視傳統的基調對于戲曲的發展是具有負面影響的,推動傳統戲曲的藝術的挖掘,結合歷史的客觀性與時代的精神追求進行傳統基礎上的創新才是文化延續、文化主體的保證,從而更加能夠被全國民眾所接納。

(二)贛劇藝術的確立

在新中國成立伊始,江西省地方戲曲代表劇種并非為贛劇,而是流布于南昌地區的采茶戲。至1951年,江西省文聯籌委會從贛劇前身饒河戲、信河戲流布的贛東北地區選調了40名饒河戲藝人來到南昌,為成立江西省贛劇實驗劇團做準備。而后,又從贛東北上饒地區選調了20名信河戲藝人為實驗劇團的人員儲備作補充。[1]最后,在文化部的認同及江西省人民政府的批準之下,流布于贛東北地區的信河戲、饒河戲合二為一,從此定名為贛劇,而原本被稱為“省劇”的南昌采茶戲便以獨立的采茶戲之名存續,自此,贛劇正式成為江西地方戲曲的代表性劇種。

實際上,在贛劇藝術確立之后,其在省會南昌地區的發展并非如規劃一般蓬勃向上,由于南昌地區長期以采茶戲作為主要欣賞劇種,因此贛劇在此地的受眾開拓較為艱難,無法滿足省會地區人民的審美及欣賞需求。最終結果便是贛劇實驗劇團僅僅存續了一年時間便以解散告終,贛劇脫離南昌地區回歸到其策源地贛東北區域。至1953年,南昌再次組建了江西省贛劇團。在前次以傳統為傳播路線的戲曲實踐失敗后,主管部門吸取相關經驗,在戲曲改造思想的指導下決定以創新劇目的方式采用“新贛劇”的理念嘗試贛劇藝術在南昌地區的扎根實踐,依此,贛劇在新中國成立后的新劇目《梁祝姻緣》問世。而在《梁祝姻緣》的藝術實踐之中,已然初步確立了贛劇藝術改革的實踐方向。

首先,在劇目的排演方面。《梁祝姻緣》一劇的排演打破了傳統方式,在贛劇發展的歷史中第一次采用了導演制的方式進行節目排演,且導演一職由高履平團長親自擔任;其次,在唱腔音樂方面。該劇拋開了贛劇最為傳統的弋陽腔以及最為常用的二凡腔,選擇采用源自說唱藝術的南北詞作為主要唱腔,并在其說唱性較強的基礎上增加了旋律性使其旋律更加悅耳動聽;最后,舞臺美術方面。傳統贛劇的舞臺極為簡單,基本僅為“一桌二椅”,其余的場景轉換及表達主要靠演員的形體動作進行展現,而《梁祝姻緣》則采用較為現代的舞臺布景,尤其在燈光方面也依照劇情需要有著明暗的變化。這些初步的改革方式使得贛劇在贛東北以外的地區收獲了極為正面且強烈的反響,成為贛劇改革的典型樣本。

(三)贛劇音樂發展的側重點

就戲曲音樂而言,按照類型劃分主要是為唱腔音樂與伴奏音樂兩類,因此,新時期贛劇音樂的發展側重點同樣在于這兩方面。但值得注意的是,一般而言,戲曲伴奏音樂是跟隨唱腔音樂的變化而進行的,在贛劇早期的弋陽腔之中僅有節奏伴奏而無音樂伴奏,發展至后來完整的配器樂隊伴奏是一個逐漸添加的過程。而在唱腔音樂之中,贛劇在明清時期的唱腔發展重點在于對外來唱腔類型的吸納,如西秦腔演化為贛劇的二凡腔,再如清代中后期對昆腔及其他亂彈的吸收。

從贛劇現今的音樂本體特征來看,贛劇對外來唱腔,尤其是二凡腔以后進入贛劇的唱腔類型的吸收多在于曲調的吸納,以多類型唱腔的曲調豐富自身的表演與運用,大多在最大程度上保留了外來唱腔音樂的原始旋律及風格,如《中國戲曲志·江西卷》中所描述:“贛劇中的昆腔,是清末由安徽和浙江傳入的,曲調與正宗昆腔基本相同,唯其唱腔的吐字多帶鄉音土語。”[2]因此,新中國成立后,贛劇藝術的確立促進贛劇音樂發展進入新時期,唱腔音樂的創新主要在于誕生在江西本土的以弋陽腔為主體地位的高腔系統;伴奏音樂則在于為增加音樂表現力而進行的器樂添加與組合方面。

二、新時期贛劇唱腔創新

新時期贛劇唱腔音樂的創新將重點放置在以弋陽腔為主的高腔系統,筆者認為在于兩方面的考量,第一是從地方特色層面出發,弋陽腔誕生于江西弋陽縣,是自明代起便存在且對中國地方戲曲發展有著重大影響的唱腔類型,弋陽腔為主的高腔系統的音樂創新,有利于進一步突出與提升地方戲曲的地方特色;另一方面則在于歷史保護層面的考量。弋陽腔自明代之時便已出現于江西地區,而后因其調喧而樸實的音樂表達得以在短時間內流布于其他地區,并對其他地區的地方戲曲唱腔的形成產生影響,如安徽青陽腔。然而,江西本土最為傳統的弋陽腔在明清交際之時由于戰火的波及而趨于失傳,其在江西內部的流布區域僅剩玉山、弋陽、貴溪等地,即信河戲的流布區域之內,且稱呼逐漸從弋陽腔轉變為高腔,全本高腔戲僅剩十八本以維持正常的演出活動。至清代晚期光緒年間,弋陽腔為主的高腔戲班已無法獨立存在而被吸收于信河戲之中。現今所見贛劇的高腔系統,實際而言是傳統江西弋陽腔吸收了安徽青陽腔后而形成的雙腔系統,以外傳變體,后而回歸的弋陽腔豐富自身以獨立存在。因此,新時期對贛劇高腔唱腔的創新,也是對弋陽腔歷史文化的保護與振興。基于此,新時期贛劇唱腔的創新主要有以下三種代表性實踐:

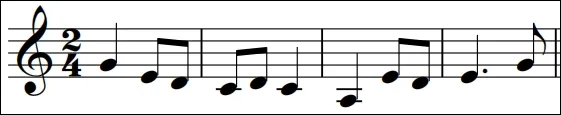

其一,曲調的變化。如同前述《梁祝姻緣》中的唱腔音樂改革一般,主要是在保留原有曲牌的主要音樂風格及音樂性內涵的調式調性的基礎上,以部分音符及節奏的變化增強音樂性與旋律性。如曲牌“桂枝香”:

譜例1:曲牌“桂枝香”傳統版

譜例2:曲牌“桂枝香”旋律創新版

從以上兩譜例的對比來看,總體的旋律走向并未有較大變化,其中較為不同的便是創新版本通過改變、刪減、增加音符來實現曲調旋律性的增強。

其二,節奏的變動。主要在于板眼的增加刪減及形式變化,以西方音樂理論來看便是在拍號處做出改動,使原來固定化的板眼形成多種變化模式且不影響原有的曲體結構。如曲牌“山坡羊”在劇目《目連傳》之中以有板無眼為固定體式,全唱段板眼無任何變化;而該曲牌運用于劇目《還魂記》之中,雖同樣為旦角所唱,但是起腔節奏由有板無眼轉換為散板。在唱句上半句結束后轉換為一板一眼,并貫穿于整個唱段。又如本是為有板無眼的“滾板”在劇目《珍珠記》的運用中改變為一板一眼,以下例所示:

譜例3:劇目《珍珠記》滾板(原貌)

譜例4:劇目《珍珠記》滾版(節奏變化)

以上譜例皆為四小節展示,二者唱詞一致,皆為唱段前半句:“贈郎君柳枝輕折”,但是可以看出節奏變化極為明顯,更改板式結構后的唱段以更為細碎的節奏使其更符合“滾板”之滾唱含義。

其三,新曲牌的創作。贛劇曲牌的創作為最大限度地保留旋律、板式等傳統性特征,故而采用了傳統唱腔曲牌變式的創作手法,即犯調。所謂犯調,實際而言是對多種曲牌的節選與重組,它從同一宮調或屬同一笛色的不同宮調內,選取不同曲牌的各一唱腔旋律,聯為新曲,另立新名,在其所集曲中的曲牌上后綴“犯”字以標識。代表如新編贛劇弋陽腔《珍珠記》中的犯調曲牌“三春錦犯”。[3]由于該種創作手法與傳統手法并無二致,因此不再作過多贅述。

三、隨腔而變的贛劇配器

(一)贛劇傳統唱腔配器

從贛劇藝術唱腔發展的脈絡來看,其腔系豐富的歷程大致是早期為弋陽腔、二凡腔;中期添加亂彈類其他諸腔如秦腔、老撥子等;最后于清末民初添加昆腔進入贛劇腔系。因此,贛劇傳統唱腔的配器主要在于弋陽腔至二凡腔時期的變化。

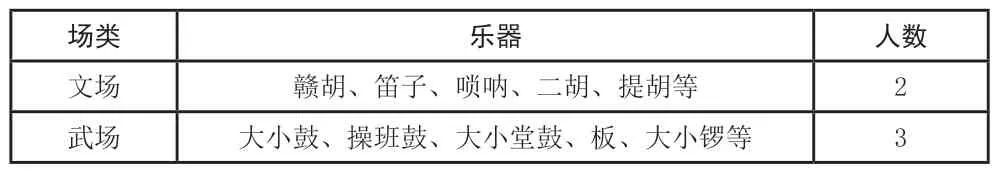

首先是弋陽腔,從多種研究資料中對弋陽腔的描述在唱腔音樂方面為“其調喧”,而在其伴奏音樂方面則為“不被管弦”。也就是說,弋陽腔傳統配器方面是僅有節奏類樂器配置而無帶有調高類樂器的。其配置主要如下:

表1 弋陽腔節奏類樂器配置表

而后,二凡腔的傳入與確立可以看作亂彈類唱腔進入贛劇的開始,而所謂亂彈腔,其又因伴奏樂器多為弦樂的特點而被稱之為彈腔。同時,湖北漢劇完成皮黃合流后的西皮腔傳入江西地區與贛劇二凡腔形成二凡西皮合流,又因西皮腔分屬于吹腔系統,其伴奏樂器主要為吹管類樂器。因此,在二凡與西皮合流之后,贛劇自此形成集鑼鼓、弦樂、管樂為一體的綜合類配器系統,且如其他大戲劇種一般,逐漸有了文武場的劃分,具體配置如下:

表2 贛劇文武場分類表

無論前者弋陽腔,還是后者亂彈腔的樂器及場面配置變化,皆已經初步顯現出贛劇唱腔配器方面隨腔而變的主要特征。

(二)新時期的贛劇配器變化

新時期的贛劇配器變化依然延續了隨腔而變的主要特征,主要在于以下三方面:

第一,樂器種類的現代化。在具體如前述表格類所展示的傳統樂器以外,進入新時期以后,贛劇與其他地方戲曲劇種一般,積極吸收了西洋樂器以及現代電聲樂器進入其配器樂器類型之中,如小提琴、電子合成器等。其具體人員配置在接下來場面規格之中會具體提及。

第二,變腔變器。前文針對贛劇中唱腔創新有著一定的闡述,其中提及對唱腔旋律的更改與變化。在贛劇變腔的藝術實踐中,還出現了腔系的雜糅演變,如以高腔為主體,融合昆腔、彈腔、文南詞等其他唱腔而組織成為新曲調。這種新曲調的出現使得高腔音樂出現了彈腔化的特征,因此,隨著唱腔音樂的改變,此種創新型高腔唱腔的伴奏配器也不再僅限于純粹的打擊樂器的伴奏,在其中添加了絲竹及吹管樂器的伴奏,不僅保留了高腔原有的韻致,同時增強了其旋律性使其更為動聽。

第三,場面的擴大。一般而言,戲曲配器伴奏稱之為場面,贛劇傳統的場面即如前文表格所示,一般而言是為人數不多的“小”場面。至新中國成立后,戲曲劇團制的出現與各級行政單位劇團的組建,配器場面也逐漸隨之擴大。如在縣級以上的劇團之中,場面人數由五人提升至八人,文、武場各分四人。至現今,贛劇配器中又出現了新式樂隊,其新之處在于二,首先是傳統樂器的新加入,如古箏、揚琴等;其次是西洋樂器的加入如圓號、大提琴、長笛等。人員方面逐漸增加至十二人的大型場面。而大阮、大提琴這些中、低音樂器的加入也有效地彌補了傳統樂器場面音色過于單薄與高音過多的情況,贛劇伴奏音樂進一步豐滿起來。

四、結語

進入新中國成立以來,贛劇藝術的發展迎來了新時期新變化,在中國共產黨的領導下,跨越舊時代的藝人與現今誕生于新時期的藝人堅持不懈的積極探索贛劇發展的新可能。無論是唱腔的創新或是音樂配器的變化,無不凸顯出贛劇應有的活力與較強的包容度。使得贛劇在新時期,在步入新世紀以后依然能夠有著強大的群眾基礎,保持頑強的戲曲文化遺產的生命力。