肉毒毒素注射在皮膚美容中應用的專家共識(2023版)

中國醫師協會皮膚科分會注射美容學組 廣東省醫師協會皮膚科醫師分會皮膚美容與外科學組

[摘要]肉毒毒素注射是近年來較受歡迎的皮膚微創美容手段之一,隨著不同肉毒毒素產品獲批及更多適應證的發展,亟需系統整理循證醫學證據,并進一步針對肉毒毒素在皮膚科領域的應用提供全面具體的共識意見以指導臨床,以期規范我國肉毒毒素在皮膚科的應用。本共識結合近5年最新文獻,在2017版《肉毒毒素注射在皮膚美容中應用的專家共識》的基礎上進一步完善常用美容適應證的注射要點,并增加了關于不同肉毒毒素產品的治療建議、肉毒毒素在肌肉塑形、止汗、減少油脂分泌、改善玫瑰痤瘡、面部輪廓提升及其他皮膚科應用方面的意見。

[關鍵詞]肉毒毒素;皮膚美容;多汗癥;微滴注射;共識

[中圖分類號]R75? ? [文獻標志碼]A? ? [文章編號]1008-6455(2023)11-0001-09

Consensus Recommendations on Aesthetic Use of Botulinum Toxin (2023 Edition)

China Dermatologist Association Aesthetic Injection Group

Dermatologists Branch of Guangdong Medical Doctors Association Dermatology and Surgery Group

Abstract: Botulinum toxin injection remains the most popular cosmetic minimally invasive procedure in recent years. With the approval of different botulinum toxin formulations and aesthetic indications expansion, its essential to conduct evidence-based review to further formulate a majority consensus on aesthetic use of botulinum toxin, which may help to promote the standardized use of botulinum toxin. With comprehensive review of latest literature of past five years, recommendations have been refined in terms of injections paradigm upon Chinese Consensus of Aesthetic Use of Botulinum Toxin A developed in 2017. The group also formulated position statements for body shaping, hyperhidrosis and intradermal botulinum toxin type A.

Key words: botulinum toxin; aesthetic; hyperhidrosis; microdroplet; consensus

肉毒毒素注射自從引入醫療美容領域以來,一直是近年來最受歡迎的微創皮膚美容手段。近年來,隨著不同肉毒毒素產品及更多適應證獲批,亟需系統整理循證醫學證據并進一步針對肉毒毒素在皮膚科領域的應用提供全面具體的共識意見以指導臨床。本共識在2017版《肉毒毒素注射在皮膚美容中應用的專家共識》的基礎上[1],結合近5年最新的循證醫學證據,進一步完善了常用美容適應證的注射要點,增加了關于不同肉毒毒素產品的治療建議以及肉毒毒素在肌肉塑形、止汗、減少油脂分泌、改善玫瑰痤瘡、面部輪廓提升及其他皮膚科應用方面的共識意見,這將對我國皮膚美容領域規范使用肉毒毒素起到積極的推動作用。關于肉毒毒素作用機制、注射前后注意事項、禁忌證及相關不良反應等2017版共識已詳細闡述,本文不再贅述。

1? 共識形成方法

由中國醫師協會皮膚科分會注射美容亞專業委員會的42名專家組成編委會,撰稿人參照國際和國內指南制訂的流程,完成文獻檢索和證據等級的評估,采用GRADE系統評估證據質量及推薦強度。GRADE證據質量分為高質量、中等質量、低質量和極低質量4級,推薦強度分為強推薦和弱推薦2級。證據質量僅是決定推薦強度的因素之一,低質量證據亦有可能獲得強推薦。

編委組于2023年4月17日進行第1輪德爾菲推薦意見調查,專家采取不記名投票形式,針對推薦意見等級和共識的討論點進行表決,對第1輪未達成共識的10條推薦意見(共識度<66%),于2023年5月24日召開線上專家共識會進行討論,根據專家意見修改后的推薦意見于2023年5月24日進行了第2輪德爾菲推薦意見調查。下文中對達成共識的問題不再單獨標識,推薦意見等級未達到66%共識度的問題進行描述說明。

2? 常見肉毒毒素品牌和特點

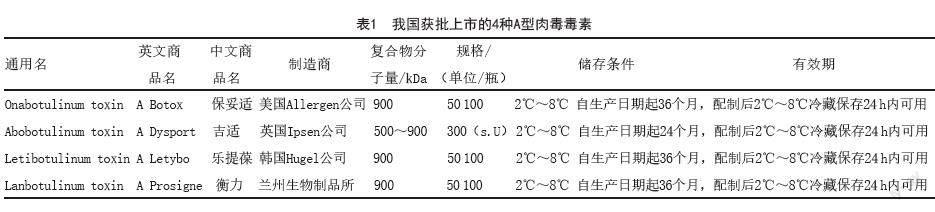

目前,國際上常用的A型肉毒毒素(Botulinum toxin type A,BoNT-A)主要有保妥適Botox(美國Allergan公司)、衡力肉毒毒素(中國蘭州生物制品研究所),吉適Dysport(英國Ipsen公司),Xeomin(德國Mertz公司),樂提葆Letybo(韓國hugel公司),以下統稱A型肉毒毒素(BoNT-A)。目前被批準國內上市的有4種,包括保妥適、衡力、吉適及樂提葆,上述4種A型肉毒毒素產品的具體特性見表1。

除Xeomin外,其他4種產品均以復合物形式儲存,即核心神經毒素(Neurotoxin,NT)與一組由若干血細胞凝集素(Hemagglutinin,HA)和非毒性非血細胞凝集素(Non-toxin non-hemagglutinin,NTNH)組成的結合蛋白(Neurotoxin-Associated Proteins,NAPs)構成,NAPs發揮保護及增強NT穩定性的作用。盡管不同BoNT-A制劑的NT相同,但HA存在多種類型,使其總分子量并不完全相同。NAPs對核心NT的生物學活性沒有影響,不同BoNT-A制劑的復合物分子量差異可能對藥物療效、穩定性和安全性等有一定的影響,但并不確切。這5種產品活性成分均為BoNT-A,但由于其生產工藝和效價測定方法存在差異,故不可認為劑量單位標識相同的肉毒毒素產品之間是等效的,也不建議進行不同肉毒毒素之間簡單的劑量單位換算,應根據說明書和各個產品的特點及推薦劑量制定合理的注射方案。注射劑量下文中根據單位統一標注,單位為U(如保妥適、衡力和樂提葆)則標記為數量+U,如每點4 U,總量20 U;單位為s.U(如吉適)標記為數量+s.U,如每點10 s.U,總量50 s.U。

3? 肉毒毒素的作用機制

肉毒毒素是一類由肉毒桿菌產生的外毒素,一共有7型。除C2屬細胞毒素外,其他都是神經毒素。其中A型毒力最強,因此,市面上應用的肉毒毒素基本上都是A型肉毒毒素(BoNT-A)。近年來,發現BoNT-A除了可以通過特異性水解突觸前膜上的SNAP-25(突觸體相關蛋白-25)進而阻斷由膽堿能神經肌肉支配的橫紋肌和平滑肌,還可阻斷由膽堿能神經支配的外分泌腺。除此之外,BoNT-A可影響周圍神經系統和中樞神經系統化學突觸的傳導,包括小突觸囊泡中的分子(如乙酰膽堿和谷氨酸)和大而致密的核心囊泡中的神經肽,如降鈣素基因相關肽(CGRP),垂體腺苷酸環化酶激活肽(PACAP),及蛋白質和受體如瞬時受體電位陽離子通道亞家族V成員1(TRPV1),瞬時受體電位陽離子通道亞家族A成員1(TRPA1),嘌呤能受體P2X配體門控離子通道3(P2X3)等受體膜轉運,這些受體在介導痛覺及瘙癢上至關重要[2]。

4? 肉毒毒素的推薦注射方法

4.1 面頸部皺紋

4.1.1 眉間紋:眉間紋(Glabellar lines),又稱皺眉紋。主要由眉間復合體(Glabellar complex)的活動引起,額肌和眼輪匝肌也部分參與了眉間紋的形成。眉間復合體包括位于深層的皺眉肌(Corrugator)、淺層的降眉間肌(Procerus)和降眉肌(Depressor supercilii)。皺眉肌起于眉弓內側額骨鼻部的下端,肌肉跨眶上血管神經止于眉中部以內。降眉肌和降眉間肌位于鼻骨中線淺層,皺眉肌內側,向上止于眉間鼻根部皮膚。皺眉肌和眼輪匝肌收縮時使眉毛向內向下移動,而降眉肌和降眉間肌收縮時向下拉動眉毛,形成眉間區域的垂直皺紋,同時降眉間肌的收縮還可產生眉間區內眥間的水平皺紋。

注射方式和劑量[3-6]:標準治療方式為5點注射法,分別為降眉間肌中部、每側皺眉肌的下內部分和外上部分各1個點。皺眉肌的下內部分注射點建議垂直入針注射在肌肉內,止點(外上部分)的注射點在眶緣上方至少1 cm處,傾斜入針,皮內或皮下注射,可避免肉毒毒素彌散到提上瞼肌而導致眼瞼下垂。降眉間肌的注射建議垂直入針,注射在肌肉內。一般注射劑量為每點4 U(10 s.U),總量20 U(50 s.U)。有研究表明,與西方人相比,亞洲人皺眉肌相對較小較短,眉間肌較薄,女性患者治療時可采用3點注射,使用較低的初始劑量8 U(20 s.U),并在注射4周后重新評估,必要時補充劑量。男性患者由于面部皮膚厚度、皮脂腺、汗腺密度和肌肉量均較高,需要更大的用量,推薦5~7點注射,總用量一般不超過40 U(100 s.U)。研究表明在一定范圍內(至多125 s.U)增加劑量可加強肉毒毒素的作用效果[7]。但以保妥適為例,超過50 U時隨劑量提高療效反而減弱[4]。

起效時間和療程設置:注射1~7 d后,盡力皺眉或靜息狀態下眉間紋可得到改善,4周療效達到峰值,3~6個月內作用逐漸減弱,推薦重復注射間隔至少12周。

影響療效的因素:有研究表明肉毒毒素的作用受到年齡的影響,隨著年齡增長,真皮膠原退化[4],肌肉含量減低,這些因素導致50歲以上的患者使用肉毒毒素改善面部皺紋的有效率低于年輕患者。個別患者體內產生針對肉毒毒素的中和抗體也會導致臨床療效降低。

不良反應:與其他部位相比,眉間區域注射時眼瞼感覺障礙、眼瞼下垂和水腫等不良反應的發生率更高,多為輕中度,可自愈。不良反應常在注射后1~2周內出現,持續2~3周或更長時間[8]。

肉毒毒素治療眉間紋的證據等級:A級;推薦強度:強推薦。

4.1.2 額紋:額紋(Forehead lines),又稱抬頭紋。是額肌收縮在前額形成的水平皺紋。額肌是位于前額的片狀肌肉,呈四邊形,起自帽狀腱膜,下方部分纖維和降眉間肌、皺眉肌和眼輪匝肌相交,止于眉部皮膚。額肌下部分肌肉收縮可以抬高眉毛和上眼瞼,上部肌肉收縮將發際線下拉。

注射方式和劑量:注射前需觀察患者眼瞼和眉毛的位置和對稱性,如果其眉毛過低、上瞼脂肪較厚或上瞼下垂,注射后出現眼瞼沉重和抬眉困難的概率較高。距離眉毛2 cm范圍內需要慎重注射,可以考慮采用微量肉毒毒素皮內注射,以避免過度放松額肌,導致眉毛和上瞼下垂。在距離眉毛2 cm上方和發際線以下范圍內根據額紋的模式推斷額肌的分布模式,設計1~2排注射點,每排4~6個點,穿插排列,注意注射點盡可能全面覆蓋額肌范圍。研究顯示韓國人額肌寬于歐美人,提示亞洲人額肌注射時需要注意靠近發際的外1/3,避免殘留的肌肉過度收縮,出現如眉毛外側過度上揚等副作用[9]。額肌注射劑量和性別、肌肉的力量關系很大,文獻報道歐美人的額肌力量和活動度明顯高于日本人,提示亞洲人注射額肌時需要的劑量也比歐美推薦劑量低。每點0.5~2 U(5~10 s.U),男性劑量高于女性,女性的總劑量為6~12 U,男性為8~20 U(20~60 s.U)。注射層次建議皮下或肌肉淺層。額肌在低劑量肉毒毒素下即可產生反應,建議先從小劑量開始,以免出現表情呆板的現象。

肉毒毒素治療額紋的證據等級:A級;推薦強度:強推薦。

4.1.3 “魚尾紋”:“魚尾紋”(Crows feet)是指由眼睛外眥外側呈放射狀分布的皺紋,形似魚尾,故名“魚尾紋”。“魚尾紋”是外眥部的眼輪匝肌收縮牽拉表面皮膚而形成的,此皺紋在大笑時更加明顯。眼輪匝肌起于瞼內側韌帶、額骨上頜突、上頜骨額突,最終附著于瞼外側韌帶及附近的骨面。部分纖維在眼裂外側上下交叉,止于外眥部皮膚;部分纖維移行至額肌、皺眉肌和提上唇肌。眼輪匝肌位于皮下,范圍廣泛覆蓋整個眼周,甚至向下超過顴骨位置,可分為四個部分:眶部、瞼部、外側帶和內側帶。部分人有“魚尾紋”的同時伴有眶下紋,最好進行聯合治療,避免放松了外眥部的眼輪匝肌,導致其他部分的肌肉代償性收縮,加重眶下紋。

注射方式和劑量:“魚尾紋”推薦每側眼輪匝肌外側緣區域選擇3~7點注射(1~2排),注射點距離眼眶骨性邊緣至少1 cm,每點2~4 U(5~10 s.U),當“魚尾紋”向外側延伸比較明顯,或眼輪匝肌力量特別強大時,建議在第一排注射點的外側,再增加一排注射點。因眼輪匝肌菲薄,位于皮下,注射層次應為皮下或皮內,可以30°左右斜行進針。注射總劑量女性為12~24 U(30~60 s.U),男性為18~36 U(40~90 s.U)。“魚尾紋”可以根據形狀分為四型:豐滿型(在上下區域及外側區域均有皺紋分布)、上型、下型和外側型。臨床上可以根據其分型選擇個性化治療方案。眶下紋注射點宜選擇位于下瞼緣以下1 cm以內,以微量注射在皮下為益,可選擇1~5個點,每點注射劑量0.2~1 U(1~2.5 s.U),總劑量為1~4 U(5 s.U)。

起效時間和療程設置:“魚尾紋”一般在注射肉毒毒素后3 d左右即有明顯的改善,但較面部其他部位除皺的效果持續時間短,通常為3~4個月。與所有其他部位一樣,持續時間與劑量有關,較高的劑量持續時間相對更長。建議3~4個月后若皺紋出現需要重復治療。

不良反應:眼周區域注射的并發癥包括瘀斑、上瞼下垂,以及淚液分泌減少引起眼干燥癥等,復視、眼瞼外翻罕見,不良反應多為輕中度,可自愈。下瞼皮膚松弛或瞼袋者要慎用肉毒毒素注射,容易加重瞼袋和皮膚松弛,可以配合光電治療,適當減少肉毒毒素的使用劑量。

肉毒毒素治療“魚尾紋”的證據等級:A級;推薦強度:強推薦。

4.1.4 皺鼻紋:皺鼻紋(Bunny lines)指皺眉或大笑時鼻背或鼻根外側出現水平或扇形皺褶,嚴重者可延伸至下眼瞼和臉頰。降眉間肌(Procerus)和鼻肌(Nasalis)的過度活動與皺鼻紋的形成有關,其中鼻肌橫部起主要作用。鼻肌橫部肌纖維起自上頜骨切牙窩外上方,繞鼻翼基底沿鼻翼外側向背側上部走行,肌束逐漸變薄,在鼻背中部和降眉間肌交織,并與對側匯合。

注射方式和劑量:分為2~3點注射,鼻肌上部左右各1點,每點2~4 U(5~10 s.U),伴鼻部橫紋時可在降眉間肌中部注射1~2 U(5 s.U),總量4~10U(10~20 s.U)[10]。注射的層次為皮下或肌肉內,注射時注意避開血管或與骨膜接觸,與皮膚成45°角斜行入針,注射后應形成明顯的皮丘。為避免上唇下垂,注射點應盡量靠近中線,避開提上唇鼻翼肌(Levator labii laeque nasi)和上唇提肌(Levator labii superioris),同時避免用力或向下按摩。

肉毒毒素治療皺鼻紋的證據等級:D級;推薦強度:強推薦。

4.1.5 口周皺紋:口周皺紋(Perioral wrinkles)指嘴唇及口周放射狀皺紋,與口輪匝肌收縮有關。口輪匝肌呈扁環形,由圍繞口裂數層不同方向的肌纖維組成。部分纖維從唇的一側延伸至對側構成口輪匝肌淺層,是口輪匝肌的固有纖維;其中層主要由顴大肌、顴小肌、提上唇肌、提上唇鼻翼肌、提口角肌、降口角肌和降下唇肌的纖維參與組成;來自頰肌唇部部分纖維的構成口輪匝肌深層。口輪匝肌由面神經頰支支配,其主要作用是閉唇,并參與咀嚼、發音等。隨著年齡增長,唇部皮膚和皮下組織萎縮,以及口輪匝肌反復牽拉,導致口周皺紋的形成。

注射方式和劑量:注射點分布和注射劑量需要左右嚴格對稱,注射點盡量接近唇紅緣,淺層皮下注射即可,針尖與皮膚表面平行入針,針尖斜面朝上,深度超過針尖斜面即可。推薦4~6個注射點,上唇4個點,下唇2個點。側方點需要距嘴角至少1.5 cm,在唇紅緣與外鼻翼延長線的交點處;內側點應距人中1 mm。由于有6組肌肉終止于口角處,注射位點太靠近口角會引起非目標肌肉麻痹,出現不對稱、嘴角下垂、流口水等不良反應。劑量取決于肌肉力量、皺紋的嚴重程度和皮膚彈性。推薦的總劑量為0.5~2.0 U(4~12 s.U)。

注意事項:建議從較低劑量開始,逐漸增加劑量,直至達到預期效果。高劑量可能會導致嘴唇功能受損,影響飲水、進食或說話。對于口腔正常功能依賴性高的從業者需慎重接受治療。由于肉毒毒素注射改善下唇皺紋時出現不良反應的風險較大,非必要時應避免采用。

肉毒毒素治療口周皺紋的證據等級:C級;推薦強度:弱推薦。

4.1.6 木偶紋:木偶紋(marionette lines)表現為從口角斜行向下的皺褶,主要是由頰部軟組織下垂引起。降口角肌呈三角形,起自頦結節與第一磨牙之間下頜骨體下緣的外側面,向內上方走行,最終集中于口角與口輪匝肌和笑肌融合,可向下牽拉口角,增加患者的苦相面容。

注射方式和劑量:建議注射頦孔下方的降口角肌的下1/3,每側1個點,注射點位于鼻翼與口角延長線與下頜緣交點上方1 cm,斜行入針注射層次為皮下,每點2~4 U(5~10 s.U),注意避開降下唇肌(位于降口角肌的下方),因此應淺表注射并盡量遠離中線位置。

肉毒毒素治療木偶紋的證據等級:D級;推薦強度:弱推薦。

4.1.7 頦部鵝卵石樣外觀:由于頦肌(Mentalis muscle)收縮導致下頦表面凹凸不平,呈現橘皮樣(Dimpled chin)或鵝卵石樣(Cobblestone chin)外觀。頦肌是分布于口周的楔形肌肉,起自下頜骨切牙牙槽突處骨面,垂直走行向下覆蓋下頦,止于下頜中線處皮膚。頦肌收縮能夠使下頦上提和下唇前伸。

注射方式和劑量[11]:常規推薦兩點注射法,注射部位推薦為中線旁5 mm靠近下頜骨性邊緣處,兩側各1個點,每點2~4 U(5~10 s.U),注射時垂直入針,注射在肌肉內,為了避免影響降下唇肌,建議注射位點靠近中線。有文獻報道下頦中線單點注射法4~10 U(12~30 s.U)可用于嚴重病例。由于亞洲人出現小頦畸形和頦肌過度活躍的比例更高,部分專家[12]推薦淺表和深層聯合的4點頦肌注射方法,另外2個注射點位于基礎兩點注射法的上方,靠近頦肌起始處的骨膜兩側,每點2~4 U(5~10 s.U)。

不良反應:如果注射劑量過高、注射部位太靠上或靠外可能會影響降下唇肌和口輪匝肌,造成流涎、言語障礙、口唇不對稱和下唇下垂等。因此使用推薦的劑量、注射點盡量靠下、靠近中線能夠防止這些不良事件的發生。

肉毒毒素注射改善頦部鵝卵石樣外觀的證據等級:D;推薦強度:強推薦。

4.1.8 頸部索條、頸橫紋及下頜緣提升:頸部條索(Platysma bands)是由于頸部皮膚和軟組織松弛下垂,頸闊肌及口底部肌群為支撐表面松弛下垂的組織持續高張力收縮而形成的縱向條索。頸橫紋(Horizontal neck lines)是頸闊肌(Platysma)向外下方牽拉頸部皮膚,加上頸部皮膚本身較薄并隨著皮膚老化進一步萎縮,從而出現水平的皺折。頸闊肌是寬闊的薄片狀肌肉,起自三角肌、胸大肌的淺筋膜,向上內方走行,越過鎖骨,止于下面部的不同區域,其收縮可下拉下頜、嘴唇及口角,有時能下拉面頰。肉毒毒素在治療頸部條索的應用較為成熟,對于皮膚彈性較好、下頦脂肪較少者療效更佳,但單純的肉毒毒素治療對于頸橫紋的改善有限。

4.1.8.1 頸部條索注射方式及劑量:治療前推薦進行點位標記,由拇指及食指夾住肌肉行肌肉內注射,由下頜線開始向下注射,注射點之間間隔1~2 cm,每個條索注射2~6個點,每點1~3 U(5~10 s.U),對于靠近中線的條索需要慎重,盡量真皮內注射,避免影響深層的肌纖維,從而影響一些重要的功能。

肉毒毒素注射治療頸部索條的證據等級:C級,推薦強度:強推薦。

4.1.8.2 頸橫紋注射方式及劑量:可采用微滴注射方法,推薦更稀釋的肉毒毒素20 U(50 s.U)/ml,在頸橫紋區域間隔0.5~1 cm每點呈鋸齒形排列注射數排,注射層次為真皮內或皮下淺層,總量每側最多20 U(50 s.U)。

肉毒毒素注射治療頸橫紋的證據等級:C級;推薦強度:36%強推薦,64%弱推薦。

4.1.8.3 下頜緣提升注射方式及劑量:由于頸闊肌牽拉會加重下半面部軟組織松垂,可以通過注射頸闊肌表層纖維,提升下頜輪廓,該治療又被稱為Nefertiti提升,具體注射方法是沿下頜緣每側注射1~3排,每排3個點,間隔1~2 cm,每點1~3 U(5~10 s.U)。

肉毒毒素注射用于下頜緣提升的證據等級:C級;推薦強度:強推薦。

頸部注射潛在的嚴重不良反應包括吞咽困難、發音困難、頸部無力,通常這些不良反應是由于在中線位置注射劑量過大或過深引起,治療時需注意避開。其他頸部注射相關的不良反應包括頸部肌肉酸痛、口干等,后者與注射過深有關。需注意除頸部條索外,表淺的皮內微滴注射與皮下淺層注射或頸闊肌表層纖維注射均能取得良好效果,避免注射過深。此外,每次頸部治療的總劑量一般不超過50 U(125 s.U),最大不超過100 U(250 s.U)。

4.2 肌肉體積縮小

4.2.1 咬肌肥大:咬肌是在咀嚼動作中發揮作用的最大和最有力的肌肉,呈四邊形,分為淺、中、深3層。淺層起于上頜骨顴突、顴弓下緣1/3,止于下頜角和下頜支外面的下半部。中層起于顴弓前2/3的深面及后1/3的下緣,止于下頜支深部。深層的咬肌起于顴弓的下緣和內面,止于冠突和下頜支上部。

咬肌收縮使下頜骨抬高和隆起,良性咬肌肥大(Masseter hypertrophy)會引起下面部變寬及下面部曲線變方(“方形”臉),在亞洲人中較為常見。肉毒毒素注射能夠誘導咬肌失用性萎縮,體積縮小,使下面部變窄。糾正方形臉之前需要先評估成因,肉毒毒素注射僅適合由于咬肌肥大引起的下面部寬闊,對脂肪堆積、骨骼突出或皮膚過度松弛下垂導致的“方形”臉效果不佳。

注射方式和劑量:肉毒毒素改善咬肌肥大的注射方法較多,單側的注射點通常為1~6個,其中最常用的治療方式為單側3點注射法。注射點應在耳屏與口角連線下方1 cm,下頜緣上方約1 cm,咬肌前后緣內側各1 cm的區域內,選擇咬肌最突出點為中心注射點,3點注射法一般在中心點下方選擇2個點[13]。推薦注射劑量每側20~30 U(100~140 s.U)[14]。注射前應對患者咬肌位置及大小進行評估,囑患者緊咬牙關以評價肌肉體積,體積越大需要的注射劑量越大;注射時針頭應與皮膚保持垂直,注射在肌肉內,在注射咬肌的下半部分時需要注意同時注射深層和淺層的肌肉。

起效時間和療程設置:通常咬肌注射后2~4周開始起效,10~12周療效達到高峰,作用可以維持約6個月,推薦每年進行2~3次注射維持效果[13]。

不良反應:與咬肌注射相關的主要不良反應包括咀嚼力下降、面部表情不對稱、肌肉不均勻隆起。其中,最常見的是咀嚼和(或)咬合力減弱,與肉毒毒素劑量呈正相關,通常發生在注射后的2~4周,在第3周達到峰值,持續1~2個月。應在治療前對患者咬肌的肌肉體積和力量進行評估,初次注射者可以從較小劑量開始。注射層次過淺或靠近顴骨的下方進行注射,可能會影響笑肌和顴部肌肉影響面部表情。肉毒毒素分布不均勻還會導致局部肌纖維代償性收縮,在咀嚼時異常突起。

肉毒毒素注射治療咬肌肥大的證據等級:A級;推薦強度:強推薦。

4.2.2 腓腸肌注射:外觀粗壯的小腿主要是由發達的腓腸肌引起,腓腸肌位于小腿后側皮膚深面,屬于淺層肌肉,有內、外側兩頭,分別起于股骨內、外側髁,內側頭的起點常較外側頭高,兩頭向下,在腓骨頭附近合并,它主要負責足底和膝關節屈曲。腓腸肌深層是比目魚肌,主要功能是站立、行走及保持姿勢。腓骨長肌背靠腓腸肌從外側膝蓋到踝關節,它的主要功能是外展和外翻足部[14]。腓腸肌與比目魚肌能夠相互代償。適度注射肉毒毒素至腓腸肌內側頭內側緣和外側頭外側緣可使腓腸肌失用性萎縮,在腓腸肌肌肉縮小的同時而又不會影響小腿的功能,從而使小腿外觀上更加纖細,主觀上更加修長。

注射方式和劑量:術前測量小腿周徑,囑患者踮腳并標記出腓腸肌內外側頭的體表位置,內側頭的注射區域為腓腸肌內側頭的下2/3,外側頭的注射區域為小腿外側的上2/3,在此區域間隔1~2 cm標記出注射點,一般每側小腿標記10~25個注射點,注意兩側注射點的對稱分布[15]。如果兩側小腿粗細不均,可以予以較粗側較多的注射點及注射量,可適度地稀釋肉毒毒素促進彌散使分布更均勻。一般終濃度建議為10~40 U/ml(200 s.U/ml),單側總劑量50~150 U(300~360 s.U)[16]。在肌肉突起顯著的部位可分配更多的劑量,如腓腸肌內側頭突起顯著則應重點注射內側,相反如果患者為“O”型腿則應重點注射腓腸肌外側頭,總劑量根據收縮的腓腸肌體積決定[15]。注射時患者俯臥平躺放松小腿肌肉,按標記的注射點,垂直進針到達小腿肌肉深部后注射,注射深度包含皮膚和皮下脂肪在內,一般為1~2 cm,進針后回抽,確認針頭不在血管內,然后緩慢推注。一般1周至1月開始腓腸肌體積逐漸減小,2~3個月肌力逐漸恢復,單次注射效果一般可維持6~8個月。

不良反應如肌痛、抽筋一般不影響日常活動,在1~2個月內可自行恢復。部分患者由于比目魚肌的代償性增大,會導致注射效果不佳,但劑量過大如每側超過200 U,可能會出現小腿肌肉過度虛弱。有文獻報道可采用兩步注射法,兩次間隔2~3個月,以減少小腿肌肉無力的風險。在第一階段,通過在腓腸肌內注射來改善整體的小腿輪廓;在第二階段,通過比目魚肌內注射來減少肌肉體積提供進一步的輪廓改善[15]。從事職業對于小腿肌肉正常功能依賴性高者應慎重接受這種治療。

肉毒毒素注射瘦腿的證據等級:C級;推薦強度:對于肌肉發達皮下脂肪少的患者為強推薦,脂肪型患者建議先減脂再重新評估。

4.2.3 斜方肌注射:斜方肌是覆蓋中線兩側頸項部和背部上半部分的兩塊扁三角形的表層肌肉,其范圍較廣,肌纖維分為上部、中部和下部3部分。斜方肌起自上項線、枕外隆突、項韌帶和全部胸椎棘突,止于鎖骨的外側1/3、肩峰和肩胛岡。主要的功能是帶動肩胛骨的運動。高高隆起的頸肩部主要因斜方肌上部肌肉肥大造成,將肉毒毒素注射入斜方肌上部使肌肉體積變小,有助于柔和肩部線條。此外,將長期處于收縮狀態的肌肉松弛后,肌痛的癥狀也會得到緩解[17]。

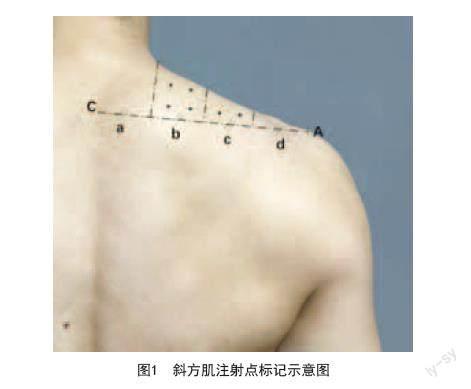

注射方式和劑量:瘦肩的注射范圍為斜方肌上部,體表位置以肩峰與第七頸椎棘突連線為注射范圍的下緣,鎖骨外側邊緣與斜方肌上邊緣的交點為A點,第七頸椎棘突為C點,將兩點連線平均分四等份(見圖1),中間兩區域b、c區為注射區[17]。注射時患者取坐位,背對操作醫生,醫生用左手拇指和食指捏起斜方肌,在斜方肌上部最突出的部位b,c區,每側各分5~7點注射,每點間隔1~2 cm,平均每個點5~10 U,單側平均注射劑量為50 U(30~100 s.U)[17-18],單側總劑量不超過100 U(300 s.U)。注射時垂直入針,肌肉內注射。注射時應捏起斜方肌,避免注射過深,應避開肺尖,即鎖骨內側段上方2~3 cm[17]。斜方肌體積減小在注射后1個月最明顯,單次注射效果可維持4~6個月。

常見不良反應包括短暫的肌肉酸脹,一般3~4 d消失;或可出現聳肩無力,隨時間推移可自行緩解。對于有頸椎間盤突出等頸椎疾病或風險的患者建議慎重采用斜方肌注射瘦肩。

肉毒毒素注射瘦肩的證據等級:C級;推薦強度:單純斜方肌肥大為強推薦,肥胖者建議先減脂再評估。

4.3 治療多汗癥(腋部、掌跖):多汗癥(Hyperhidrosis)為在正常的環境溫度和條件下,局部或全身皮膚出汗量異常增加,通常分為原發性和繼發性。原發性多汗是最常見的類型,典型受累部位是腋窩和掌跖[19]。肉毒毒素通過抑制膽堿能神經介質-乙酰膽堿的釋放,從而抑制由膽堿能神經支配的汗腺分泌。美國于2004年批準使用A型肉毒毒素治療腋部多汗癥。根據多汗癥疾病嚴重程度表(Hyperhidrosis disease severity scale,HDSS)對患者進行評級,對于嚴重程度為3~4級,藥物治療不佳的患者可以建議采用肉毒毒素注射治療。注射前可通過碘淀粉試驗大致確定注射區域。

4.3.1 腋部多汗癥:腋部多汗癥注射深度為皮下2 mm[20]。建議適當稀釋肉毒毒素,終濃度為25 U/ml(100 s.U/ml),整個注射區域均勻分布注射點,每點間隔1~2 cm,注射劑量2.5~5 U(10~20 s.U),平均單側總劑量約50 U,當治療面積較大時每側注射60~100 U(100~250 s.U[21])。目前認為低劑量組(每側50 U或100 s.U)與高劑量組(每側75 U或200 s.U)在腋部多汗癥中的有效性差異無統計學意義,一般建議根據治療面積決定治療總劑量[22]。相關研究提示肉毒毒素治療青少年(12~17歲)腋部多汗癥是有效安全的。

肉毒毒素注射治療腋部多汗癥的證據等級:A級;推薦強度:強推薦。

4.3.2 手掌多汗癥:針對手掌多汗癥,建議稀釋濃度為25~40 U/ml(100~200 s.U/ml),平均每側注射點5~50個(包括每根手指部位2~3個注射點),間隔1~1.5 cm;每側注射50~100 U(100~200 s.U)[23],單點注射劑量為1.7~3.3 U(10~20 s.U)。

肉毒毒素注射治療手掌多汗的證據等級:C級;推薦強度:強推薦(67%)。

4.3.3 足底多汗癥:足底多汗癥注射深度可達4~4.5 mm,建議注射濃度為25~40 U/ml,每側注射50~200 U,每側注射點15~50個,間隔1~2 cm,單點注射劑量2.5 U[24]。肉毒毒素治療足底多汗癥的有效率較腋部及手部低[25],約20%~50%足底多汗患者對肉毒毒素治療效果欠佳。

肉毒毒素注射治療足底多汗的證據等級:D級;推薦強度:50%強推薦、50%弱推薦。

通常在注射后1~2周內可以觀察到肉毒毒素注射的止汗效果,腋部肉毒毒素注射的療效可以持續6~10個月,手掌肉毒毒素注射的止汗效果通常可以維持3~12個月,足底肉毒毒素注射的止汗效果可以持續6~10個月。一般建議6~9個月重復注射治療。

常見的不良反應包括疼痛、水腫、紅斑、瘀斑和暫時性感覺減退,一般可自行消退。其中,在神經末梢分布較多的掌跖部,注射的疼痛感會更加明顯且出現肌肉力量減弱,如握力降低和行走困難。掌跖部位治療前推薦區域神經阻滯麻醉以減少疼痛。

4.4 肉毒毒素微滴注射:肉毒毒素微滴注射是通過多點、微量、真皮淺層的方式注射肉毒毒素,其作用靶點為真皮內的皮脂腺、汗腺、血管神經以及表層的肌纖維。除肉毒毒素本身作用外,微滴注射中多次針刺也可以刺激表皮再生和新膠原生成,有助于毛孔及膚質改善。近年來肉毒毒素微滴注射被應用于許多美容領域,包括改善膚質、縮小毛孔、抑制皮脂分泌、改善玫瑰痤瘡的潮紅、面部提升等。

4.4.1 肉毒毒素微滴注射減少皮脂分泌:皮脂腺表達α7煙堿型乙酰膽堿受體(α7nAchR),研究提示A型肉毒毒素可通過阻斷膽堿能信號傳導和抑制神經調節作用來有效減少皮脂產生、縮小毛孔。肉毒毒素微滴注射減少皮脂分泌的治療區域為皮脂溢出部位,相關研究主要應用于前額。一般建議肉毒毒素稀釋濃度為20~25 U/ml(50 s.U/ml),單點注射體積0.025~0.05 ml,每點間隔1 cm,注射8~20點。額部注射總劑量為10~20 U(30~45 s.U)[26],單側頰部總劑量10~30 U[27];或以面積劃分,0.25 U/cm2或0.125 U/cm2,全面部總劑量24~32 U[28]。一般注射后2周即可見皮脂分泌減少,4周效果最明顯,療效可以持續4~6個月。建議治療后4~6個月可考慮重復注射治療。目前相關治療作用尚缺乏高級別循證醫學證據,個別研究結果認為肉毒毒素微滴治療并不能有效改善皮脂分泌及毛孔,同時暫缺乏療程及多次治療對皮脂分泌影響的相關研究。

肉毒毒素微滴注射減少皮脂分泌的證據等級:D級;推薦強度:強推薦。

4.4.2 肉毒毒素微滴注射治療紅斑毛細血管擴張型玫瑰痤瘡:肉毒毒素可阻斷乙酰膽堿、P物質、降鈣素基因相關肽等神經遞質或神經肽的釋放,進而發揮神經血管功能調節作用。其還被證明具有抑制肥大細胞脫顆粒及下調TRP通道的作用,從而改善玫瑰痤瘡的持續性紅斑、陣發性潮紅、灼熱感或瘙癢感等癥狀。目前,肉毒毒素微滴注射被認為是一種對常規治療抵抗的紅斑毛細血管擴張型玫瑰痤瘡(Erythema telangiectasia rosacea,ETR)的有效替代治療方案[29]。然而具體治療方式缺乏統一標準,需要醫生根據患者病情及其對肉毒毒素的反應進行評估及調整。一般建議首次采用肉毒毒素微滴注射治療的玫瑰痤瘡患者,起始治療采取低濃度、微量、淺層注射。以注射點形成暫時性蒼白皮丘為宜,每點間隔0.5~1 cm,多點注射直至覆蓋紅斑區域或患者可能出現潮紅的整個區域[30-32]。推薦肉毒毒素的稀釋濃度為10~20 U/ml(37.5~100 s.U/ml),每個注射點少于0.05 ml,總劑量為每側8~25 U(10~50 s.U),一般不超過每側30 U[29-30]。臨床可根據皮損嚴重程度及范圍確定注射點數及總劑量。一般1~4周開始起效,療效維持3~4個月,維持時間可能和采用濃度、劑量相關,對于多次治療的患者可根據其對治療的反應適當調整注射濃度及單點注射劑量。聯合PDL或者IPL治療療效更佳且持續時間更久[33]。肉毒毒素微滴注射治療玫瑰痤瘡的療效及維持時長因人而異,且價格較為昂貴,一般僅用于對常規治療抵抗的難治性ETR的替代治療,治療前需要與患者充分溝通療效及可能出現的不良反應,根據患者治療意愿與期望值決定具體療程。

肉毒毒素微滴注射治療紅斑毛細血管擴張型玫瑰痤瘡的證據等級:C級;推薦強度:強推薦。

4.4.3 肉毒毒素微滴注射提升面部輪廓:肉毒毒素微滴注射作用于面部降肌(如眼輪匝肌外側部、頸闊肌等)的表淺肌纖維可發揮提升緊致的作用。面中部提升的注射部位主要為面部外側區域[34],上可至前額發際線,下至下頜緣。注射1~2排,間隔1 cm,外側排可自顳下頜關節開始,內側排距外側排約1 cm。下面部及頸部提升的注射區域以下頜邊界上方5 cm為上緣,距降口角肌后部1 cm為內側緣,胸鎖乳突肌前緣為外側緣,鎖骨上緣為下緣。局部提升建議注射濃度為20~28 U/ml(71.5 s.U/ml),單點注射體積約為0.025 ml,點間隔1 cm,中面部注射點15~20點/側,下面部及頸部注射40~60點/側[31,35]。

一般使用30G~32G針頭、1 ml注射器進行注射,注射時盡量保持局部皮膚繃緊(頸部注射時可囑患者頭部向上仰起,操作者可用手指加以輔助繃緊局部皮膚),進針盡可能淺,推針時感受到阻力并可看到局部小風團的形成[35]。

肉毒毒素微滴注射后短時間可能出現疼痛、瘀斑、腫脹、紅斑加重等輕微的不良反應,一般可自行恢復無需特殊處理。少數有輕度表情肌麻痹的情況,可自行緩解。注意低濃度、微量、真皮內淺層注射是避免和減少不良反應的關鍵,在面頰部的注射需要距離鼻唇溝外側1~2 cm。術后避免揉搓、按壓和按摩注射部位,減少藥物向肌層的彌散,有助于避免面部表情僵硬、表情肌麻痹等不良反應的發生。

肉毒毒素微滴注射提升面部輪廓的證據等級:C級;推薦強度:強推薦。

4.5 肉毒毒素在治療其他皮膚病中的應用

4.5.1 肉毒毒素治療雄激素性禿發:雄激素性禿發的發病與特定脫發區域內二氫睪酮(Dihydrotestosterone,DHT)與毛囊雄激素受體(Androgen receptor,AR)特異性結合、相對微循環不足密切相關。肉毒毒素可能是通過松弛頭皮肌肉改善局部的血液灌注及含氧量,并借此清除局部累積的DHT、減少DHT的產生以減輕雄激素對易感毛囊的作用,從而減少毛發脫落[36]。對于傳統治療效果不佳的雄激素性禿發可考慮聯合肉毒毒素注射。目前最佳注射方式及療程尚缺乏統一標準,建議肉毒毒素稀釋濃度為20~100 U/ml,單點注射0.8~5 U,點間隔1.5~2 cm,20~30個注射點,注射在額肌、顳肌、耳周肌及枕肌內(或特定脫發區域),總劑量不超過150 U,3~6個月注射1次,不良反應少見[37]。

肉毒毒素注射雄激素性禿發的證據等級:C級;推薦強度:40%強推薦,52%弱推薦,7%不推薦。

4.5.2 肉毒毒素防治病理性瘢痕:目前肉毒毒素用于預防和治療病理性瘢痕的具體機制尚不明確,可能與肉毒毒素降低成纖維細胞的增殖、減少膠原纖維的沉積、抑制炎癥因子的釋放、減少血管新生等機制有關[38]。目前關于肉毒毒素在瘢痕防治中的最佳注射時機、注射方式及療程尚缺乏統一標準。在預防瘢痕形成中建議在術后14 d內(一般術后立即)進行肉毒毒素注射,稀釋濃度為10~75 U/ml(一般25~50 U/ml),通常在距離切口0.5~1 cm處,沿切口邊緣注射,每點0.5~5 U(具體點注射劑量與手術部位有關),注射點間隔1 cm,注射層次多在肌肉層或皮下層,注射總量與切口長度、周圍肌肉組織分布等相關,一般不超過100 U[39]。肉毒毒素聯合糖皮質激素皮損內注射治療增生性瘢痕或瘢痕疙瘩的療效可能優于單純糖皮質激素皮損內注射,建議肉毒毒素稀釋濃度為20~100 U/ml(一般40~50 U/ ml),每點2.5~5 U,注射點間隔1 cm,建議單次注射不超過100 U[40]。

肉毒毒素預防術后瘢痕形成的證據等級:B級;推薦強度:強推薦。肉毒毒素治療增生性瘢痕或瘢痕疙瘩的證據等級:C級;推薦強度:48%強推薦,45%弱推薦,7%不推薦。

5? 本共識新增加的臨床問題

①增加了關于肉毒毒素注射瘦肩的專家建議;

②增加了關于肉毒毒素注射改善多汗癥的專家建議;

③增加了關于肉毒毒素微滴注射改善膚質、改善毛孔粗大、改善潮紅、面部提升的專家建議;

④增加了關于肉毒毒素注射改善雄激素性禿發的專家建議;

⑤增加了關于肉毒毒素注射防治瘢痕的專家建議。

參與共識撰寫專家(排名不分先后,按姓名首字母排序):畢鳴曄(南京醫科大學附屬無錫市人民醫院);蔡梅(昆明醫科大學第二附屬醫院);陳積愫(浙江大學醫學院附屬第二醫院);陳向東(上海鉑詩玥醫療美容診所);鄧輝(上海交通大學醫學院上海市第六醫院);方芳(福建醫科大學附屬第一醫院);高興華(中國醫科大學附屬第一醫院);何梅(成都市第二人民醫院);胡彩霞(河北醫科大學第四醫院);黃琨(重慶醫科大學附屬第一醫院);堅哲(空軍軍醫大學西京皮膚醫院);李東寧(錦州醫科大學附屬一院);李金茂(中南大學湘雅醫院);李雪莉(鄭州大學人民醫院);梁虹(武漢大學人民醫院);林玲(廣州市皮膚病防治所);林孟盈(廈門長庚醫院);馬寒(中山大學附屬第五醫院);穆欣(西安交通大學第一附屬醫院);任捷(復旦大學附屬華山醫院);宋為民(杭州顏術時尚醫療美容診所);蘇戈(重慶市中醫院);孫秋寧(北京協和醫院);唐雋(中國科學技術大學附屬第一醫院);王京[中山大學附屬第八醫院(深圳福田)];文翔(四川大學華西醫院);吳佳紋(西安交通大學第二附屬醫院);吳娟(武漢市第一醫院);吳琳(北京大學深圳醫院);吳信峰(中國醫學科學院皮膚病醫院);吳艷(北京大學第一醫院,北京市皮膚病分子診斷重點實驗室,國家皮膚與免疫疾病臨床醫學研究中心);謝小元(中山大學附屬第三醫院);楊芷(重慶醫科大學附屬第三醫院);冶娟(上海浮美皮膚門診);于波(北京大學深圳醫院);俞小虹(杭州市第一人民醫院);張東晨(保定市第一中心醫院);張雪(上海交通大學醫學院附屬新華醫院);張振(上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院);趙華(解放軍總醫院);趙梓綱(中國人民解放軍總醫院海南醫院);鄭罡(東南大學醫學院附屬徐州醫院);鄭利雄(深圳市人民醫院)

執筆者:吳艷,吳琳,于波

[參考文獻]

[1]中國醫師協會皮膚科醫師分會注射美容亞專業委員會.肉毒毒素注射在皮膚美容中應用的專家共識[J].中國美容醫學,2017,26(8):3-8.

[2]Choudhury S,Baker M R,Chatterjee S,et al.Botulinum toxin: an update on pharmacology and newer products in development[J].Toxins (Basel),2021,13(1):58.

[3]Gadarowski M B,Ghamrawi R I,Taylor S L,et al.PrabotulinumtoxinA-xvfs for the treatment of Moderate-to-severe glabellar lines[J].Ann Pharmacother,2021,55(3):354-361.

[4]Gangigatti R,Bennani V,Aarts J,et al.Efficacy and safety of Botulinum toxin A for improving esthetics in facial complex: A systematic review[J].Braz Dent J,2021,32(4):31-44.

[5]Cohen J L,Fagien S,Ogilvie P,et al.High patient satisfaction for up to 6 months with onabotulinumtoxina treatment for upper facial lines[J].Dermatol Surg,2022,48(11):1191-1197.

[6]Kandhari R,Imran A,Sethi N,et al.Onabotulinumtoxin type a dosage for upper face expression lines in males: a systematic review of current recommendations[J].Aesthet Surg J,2021,41(12):1439-1453.

[7]Joseph J,Moradi A,Lorenc Z P,et al.AbobotulinumtoxinA for the treatment of moderate-to-severe glabellar lines: A randomized, dose-escalating, double-blind study[J].J Drugs Dermatol,2021,20(9):980-987.

[8]Hilton S,Kestemont P,Sattler G,et al.Liquid AbobotulinumtoxinA: Pooled data from two double-blind, randomized, placebo-controlled phase iii studies of glabellar line treatment[J].Dermatol Surg,2022,48(11):1198-1202.

[9]Zhang X,Cai L,Yang M,et al.Botulinum toxin to treat horizontal forehead lines: a refined injection pattern accommodating the lower frontalis[J].Aesthet Surg J,2020,40(6):668-678.

[10]Gendler E,Nagler A.Aesthetic use of BoNT:Options and outcomes[J].Toxicon,2015,107(Pt A):120-128.

[11]Cohn J E,Greco T M.Advanced techniques for the use of neurotoxins in non-surgical facial rejuvenation[J].Aesthetic Plast Surg,2020,44(5):1788-1799.

[12]Yu N,Liu Y,Chen C,et al.Paradoxical bulging of mentalis after botulinum toxin type A injection[J].J Cosmet Dermatol,2020,19(6):1290-1293.

[13]Kundu N,Kothari R,Shah N,et al.Efficacy of botulinum toxin in masseter muscle hypertrophy for lower face contouring[J].J Cosmet Dermatol,2022,21(5):1849-1856.

[14]Rauso R,Lo G G,Tartaro G,et al.Botulinum toxin type A injections for masticatory muscles hypertrophy: A systematic review[J].J Craniomaxillofac Surg,2022,50(1):7-18.

[15]Cheng J,Chung H J,Friedland M,et al.Botulinum toxin injections for leg contouring in east asians[J].Dermatol Surg,2020,46(Suppl 1):

S62-S70.

[16]Shi W,Zhu L,Wang T,et al.Classification of hypertrophic gastrocnemius muscle and its treatment with botulinum toxin A[J].Aesthetic Plast Surg,2019,43(6):1588-1594.

[17]Bae J H,Lee J S,Choi D Y,et al.Accessory nerve distribution for aesthetic botulinum toxin injections into the upper trapezius muscle: anatomical study and clinical trial : Reproducible BoNT? injection sites for upper trapezius[J].Surg Radiol Anat,2018,40(11):1253-1259.

[18]Chen W,Zhang X,Xu Y,et al.Ultrasound-guided five-point injection of botulinum toxin for patients with trapezius hypertrophy[J].J Orthop Surg Res,2021,16(1):634.

[19]Henning M, Bouazzi D,Jemec G.Treatment of hyperhidrosis: an update[J].Am J Clin Dermatol,2022,23(5):635-646.

[20]Lee D G,Kim J E,Lee W S,et al.A Phase 3, randomized, multi-center clinical trial to evaluate the efficacy and safety of neu-bont/a in treatment of primary axillary hyperhidrosis[J].Aesthetic Plast Surg,2022,46(3):1400-1406.

[21]Galadari H,Galadari I,Smit R,et al.Treatment approaches and outcomes associated with the use of abobotulinumtoxinA for the treatment of hyperhidrosis: A systematic review[J].J Am Acad Dermatol,2021,85(5):1121-1129.

[22]Nawrocki S,Cha J.Botulinum toxin: Pharmacology and injectable administration for the treatment of primary hyperhidrosis[J].J Am Acad Dermatol,2020,82(4):969-979.

[23]Chudry H.The treatment of palmar hyperhidrosis - A systematic review[J].Int J Dermatol,2022,61(11):1303-1310.

[24]Bernhard M K,Krause M,Syrbe S.Sweaty feet in adolescents-Early use of botulinum type A toxin in juvenile plantar hyperhidrosis[J].Pediatr Dermatol,2018,35(6):784-786.

[25]Nawrocki S,Cha J.The etiology, diagnosis, and management of hyperhidrosis: A comprehensive review: Therapeutic options[J].J Am Acad Dermatol,2019,81(3):669-680.

[26]Kesty K,Goldberg D J.A randomized,double-blinded study evaluating the safety and efficacy of abobotulinumtoxina injections for oily skin of the forehead: a dose-response analysis[J].Dermatol Surg,2021,47(1):56-60.

[27]Sayed K S,Hegazy R,Gawdat H I,et al.The efficacy of intradermal injections of botulinum toxin in the management of enlarged facial pores and seborrhea: a split face-controlled study[J].J Dermatolog Treat,2021,32(7):771-777.

[28]Shirshakova M,Morozova E,Sokolova D,et al.The effectiveness of botulinum toxin type A (BTX-A) in the treatment of facial skin oily seborrhea, enlarged pores, and symptom complex of post-acne[J].Int J Dermatol,2021,60(10):1232-1241.

[29]Zhang H,Tang K,Wang Y,et al.Use of botulinum toxin in treating rosacea: a systematic review[J].Clin Cosmet Investig Dermatol,2021,14:407-417.

[30]Hanna E,Xing L,Taylor J H,et al.Role of botulinum toxin A in improving facial erythema and skin quality[J].Arch Dermatol Res,2022,314(8):729-738.

[31]Kandhari R,Kaur I,Gupta J,et al.Microdroplet botulinum toxin: A review[J].J Cutan Aesthet Surg,2022,15(2):101-107.

[32]Yang R,Liu C,Liu W,et al.Botulinum toxin a alleviates persistent erythema and flushing in patients with erythema telangiectasia rosacea[J].Dermatol Ther (Heidelb),2022,12(10):2285-2294.

[33]Tong Y,Luo W,Gao Y,et al.A randomized, controlled, split-face study of botulinum toxin and broadband light for the treatment of erythematotelangiectatic rosacea[J].Dermatol Ther,2022,35(5):e15395.

[34]Atwa E M,Nasr M M,Ebrahim H M.Evaluation of intradermal injection of botulinum toxin A for facial lifting[J].J Clin Aesthet Dermatol,2020,13(12):22-26.

[35]Iranmanesh B,Khalili M,Mohammadi S,et al.Employing microbotox technique for facial rejuvenation and face-lift[J].J Cosmet Dermatol,2022,21(10):4160-4170.

[36]Shon U,Kim M H,Lee D Y, et al.The effect of intradermal botulinum toxin on androgenetic alopecia and its possible mechanism[J].J Am Acad Dermatol,2020,83(6):1838-1839.

[37]English R J,Ruiz S.Use of botulinum toxin for androgenic alopecia: A systematic review[J].Skin Appendage Disord,2022,8(2):93-100.

[38]Sohrabi C,Goutos I.The use of botulinum toxin in keloid scar management: a literature review[J].Scars Burn Heal,2020,6:1006916700.

[39]Wang Y,Wang J,Zhang J,et al.Effectiveness and safety of botulinum toxin type a injection for scar prevention: A systematic review and Meta-analysis[J].Aesthetic Plast Surg,2019,43(5):1241-1249.

[40]Gamil H D,Khattab F M,El F M,et al.Comparison of intralesional triamcinolone acetonide, botulinum toxin type A, and their combination for the treatment of keloid lesions[J].J Dermatolog Treat,2020,31(5):535-544.

[收稿日期]2023-08-07

本文引用格式:中國醫師協會皮膚科分會注射美容學組,廣東省醫師協會皮膚科醫師分會皮膚美容與外科學組.肉毒毒素注射在皮膚美容中應用的專家共識(2023版)[J].中國美容醫學,2023,32(11):1-9.