工業化進程指標顯示我省有必要著力深度工業化

夏軻

分析2021年全國九個省份工業化進程指標,綜合判斷認為我省工業化進程居于浙江、江蘇、廣東、福建之后,安徽、河南、河北、四川之前,處于工業化后期向“后工業化”邁進階段,距離全面實現新型工業化大約還需7-10年時間;在新型工業化的大框架之下,著力推進“深度工業化”,以進一步發揮工業對國民經濟的牽引驅動和對社會發展的支撐保障作用;圍繞工業核心能力,著力推進“深度工業化”的必要性、可行性和主要特征,以及提出具體建議。

一、工業化進程的界定劃分標準

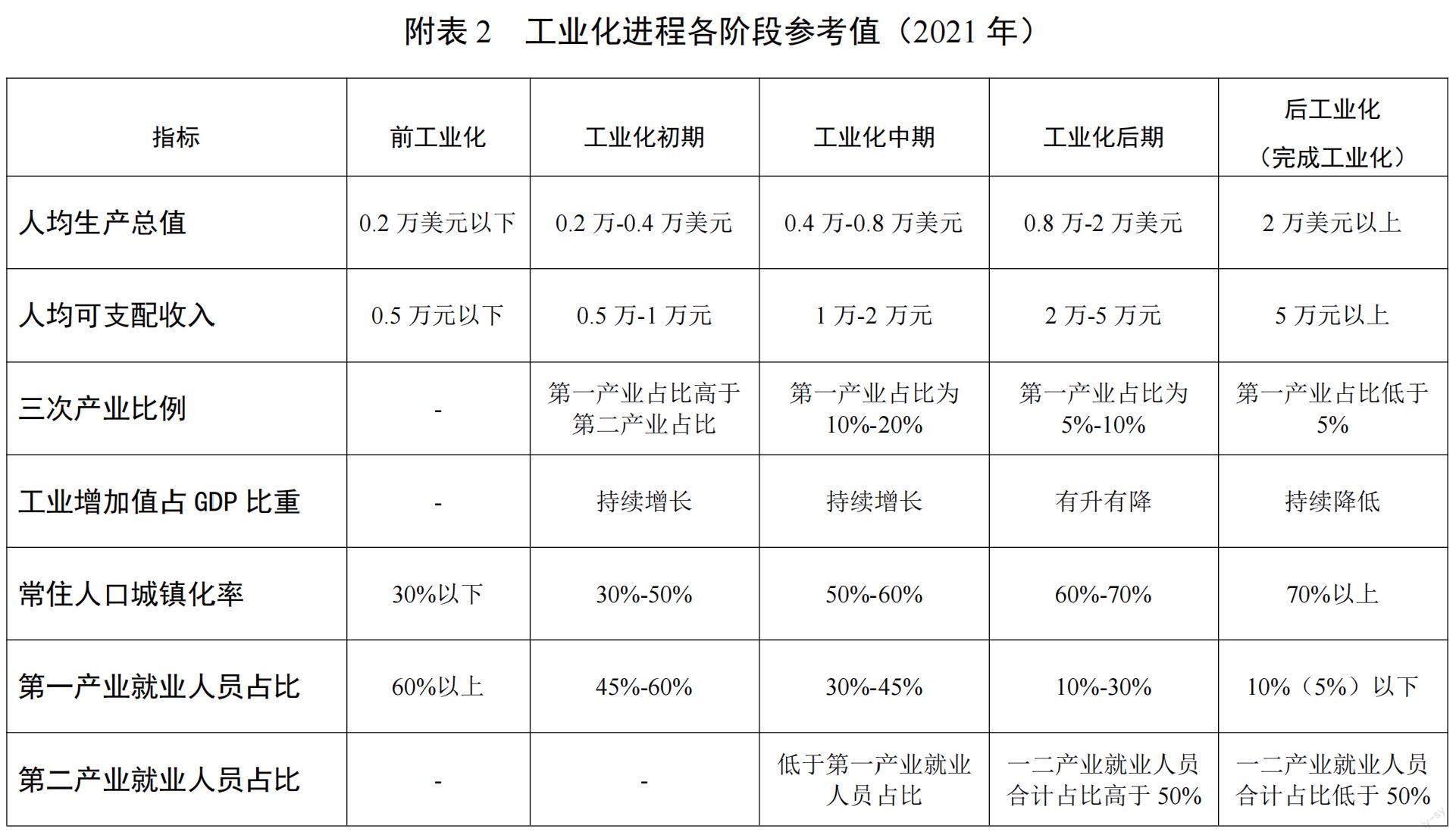

美國經濟學家錢納里的工業化理論認為,工業化進程分為五個階段,包括“前工業化”階段,工業化初期、中期和后期階段,“后工業化”階段。界定和劃分的標準有“人均生產總值”“三次產業結構”“制造業增加值占比”“城市化率”和“第一產業就業人員占比”等五項核心指標。當人均生產總值超過1萬美元(世界銀行2010年標準)、三次產業結構中第一產業占比低于5%、制造業增加值占比持續降低、城市化率高于70%、第一產業就業人員占比低于5%,五個條件同時具備,判定完成了工業化,進入“后工業化”階段。

為詳細比較和準確判斷工業化進程中九個主要經濟大省(見文后附表1)所處階段,結合世界銀行、中國社科院等機構現有的研究成果,本文增加采用“人均可支配收入”“第二產業就業人員占比”兩項指標,并以“工業增加值占比”替代“制造業增加值占比”指標來反映工業化進程。依據我國經濟發展的實際情況,綜合考慮農業、礦業能源的重要性和必要性,以及匯率、通脹等各方面因素,對指標數值做相應調整,詳見文后附表2。

二、我省2021年工業化進程分項指標情況

2021年,我省人均生產總值為81747元,按當年平均匯率折算約為12680美元;人均可支配收入為35705元;三次產業比例為7.3:39.9:52.8,第一產業占比為7.3%,浙江、廣東、江蘇第一產業占比低于5%;工業增加值占GDP比重為32.8%,分別低于江蘇、浙江、廣東5.6、3.9、3.6個百分點;常住人口城鎮化率為63.94%,廣東、江蘇、浙江三省的常住人口城鎮化率均超過70%;第一產業就業人員占比為24.9%,廣東、江蘇、福建處于10—15%,浙江為5.4%;第二產業就業人員占比為33.4%,分別低于浙江、江蘇、廣東10.5、6.3、2.5個百分點。

三、指標與工業化進程的相關性

人均生產總值、可支配收入、常住人口城鎮化率等3項指標與工業化進程高度正相關;第一產業占比、第一產業就業人員占比等2項指標與工業化進程高度負相關。另外兩項指標反映的規律需引起高度重視。

1.當前階段,各省份的“工業增加值占比”指標與工業化進程呈現近似正相關關系。廣東、江蘇、浙江、福建四省的工業增加值占比,處于36.3%到38.4%之間,明顯高于我省的32.8%,而河南、安徽、四川的工業增加值占比更低。在從工業化后期后半段向“后工業化”階段邁進的時期,工業增加值占比越高,體現了工業對國民經濟的牽引驅動作用和對社會發展的支撐保障作用越強勁,當地經濟就越發達,工業化程度就越高。

2.當前階段,“第二產業就業人員占比”指標與工業化進程呈現近似正相關關系。浙江、江蘇、廣東的第二產業就業人員占比分別高達43.9%、39.7%、35.9%,明顯高于我省的33.4%,河北安徽河南低于我省,四川更低。第二產業就業人員占比,反映農業人口向二三產業轉移的過程中,應優先充實第二產業,確保第二產業就業規模,避免簡單地脫實向虛,盲目轉移到第三產業。

四、綜合判斷

綜合以上指標分析判斷,我省工業化進程居于浙江、江蘇、廣東、福建之后,安徽、河南、河北、四川之前,處于工業化后期向“后工業化”邁進階段,距離全面實現新型工業化大約還需7-10年的時間。未來五年(2024年到2028年),我省在繼續提高人均生產總值、人均可支配收入、常住人口城鎮化率,降低第一產業就業人員占比的同時,還須著力提高工業增加值占比,提高第二產業就業人員占比。具體而言,我省有必要在五年內將工業增加值占比逐步提高到35%左右,推進“深度工業化”,以進一步發揮工業產業鏈長、關聯帶動性廣、技術擴散作用大、吸納就業多等經濟造血功能,提高工業對經濟社會的牽引驅動和支撐保障作用;之后(2028年到2035年),工業增加值占比緩慢地、穩步地下降。

五、推進“深度工業化”的必要性和可行性

工業是社會運行的基礎保障,是經濟發展的重大牽引,是關乎國運的關鍵領域,是世界高科技競爭的主要戰場,是戰爭潛力的集中體現。工業依靠產業關聯發展效應和技術滲透擴散效應,賦能提升農業,牽引帶動服務業,支撐發展建筑業,保障強大軍事國防。為進一步凝聚社會各界共識,扎實推進新型工業化進程,未來五年我省有必要在新型工業化的大框架之下,著力推進“深度工業化”。

(一)“深度工業化”的必要性

工業發展的歷史經驗表明,美、英、德、日等國家躍遷成為工業強國的過程,都不是對原有領先國家工業競爭能力的簡單重復和照搬照抄,而是后發國家構建了自己獨特的工業核心能力。英國開啟了工業革命,創造了機械化大生產方式,開創了現代經濟學理論,塑造了工業文明;美國創造了流水線生產方式,開創了科學管理,創新了硅谷商業模式,至今掌控著高技術制造業;日本創造了精益生產方式、阿米巴經營等模式,擁有上萬家堅守工匠精神的百年老店;德國創造了公司研發中心組織結構和完善的職業教育體系,擁有獨樹一幟的隱形冠軍企業。促成后發國家躍升成為工業強國的制度安排,必然要與該國的工業核心能力相匹配。

(二)“深度工業化”的可行性

在總結我國工業化進程的經驗和教訓、對比先行國家經驗基礎上,研究發現我國工業核心能力主要體現在以下9個方面:快速學習的模仿能力(對現有產品進行逆向測繪模仿,快速仿制,是改革開放以來我國產業迅速發展起來的主要途徑);基于大規模場景應用實踐的經驗升華能力(集中體現在高鐵、盾構機、橋梁隧道等產品和工程領域);專注投入的新型舉國體制和組織動員能力;科學技術工程數學(STEM)畢業生和訓練有素的工程師數量規模;郭永懷、王進喜等先進人物所代表的舍生忘死勇于拼搏精神(各類生產要素中,人是唯一能夠發揮主觀能動性的活的要素);大型企業和項目的經營管理能力;科學家與工程技術人員協同攻關能力;從無到有的原始創新能力;堅守初心深耕行業的持續積累能力。

我省工業門類齊全,產業體系完備,消費市場廣大,勞動力充足,投資強勁,出口持續擴大,制造業增加值超過英國和法國,經濟的體量規模效應、技術擴散效應和知識溢出效應,使得山東能夠為國家貢獻獨特的技術能力和制度模式。

(三)“深度工業化”的特征

1.深度工業化的本質:不僅要保持工業制造業的產能規模優勢,而且要進一步獲取全球影響力、話語權,甚至是競爭優勢和定價權。補短板、鍛長板,平戰結合、軍民融合,打造戰時潛力巨大、平時競爭力明顯的現代產業體系。

2.深度工業化的主要目標:持續提高全要素生產率、制造業增加值率;未來五年確保工業增加值比重“穩中有升”,從32.8%提高到35%左右;制造業增加值比重從28.6%提高到30%左右。

3.深度工業化的根本任務:構建、獲取、鞏固工業核心能力,為塑造國家工業核心能力主動貢獻山東力量。包括打造具有世界影響力的一流企業和一流產品,安全、穩定、完整的產業鏈供應鏈,要素集聚、內部高度協同、虹吸發展的產業集群。

4.深度工業化的發展戰略:促進工業化與信息化深度融合,以信息化引領工業化,新一代信息技術在工業領域廣泛滲透和深度應用;促進生產性服務業與制造業深度融合,以制造業牽引服務業發展,制造業的“服務化延伸”成為新常態;促進現代農業與制造業深度融合,以制造業賦能現代農業;促進現代金融與工業深度融合,以工業吸引金融支撐發展;管理賦能與技術革新深度融合,雙輪驅動,確保發展效益;新材料產業與原有工業行業深度融合,“材料革命”促進行業升級、涅槃重生。

5.深度工業化的發展動力:中央對經濟大省的使命要求;山東自身作為工業大省、原材料大省、制造強省形成的責任擔當;一億山東人民對美好生活的向往形成的愿景牽引力;作為儒家發源地和文化大省對中華文明復興的創新貢獻(工業文明)。

六、推進“深度工業化”的具體建議

在建設制造強省、工業強省、推進新型工業化進程中,圍繞工業核心能力來展開制度、政策和措施的安排部署,鞏固優勢的工業核心能力,獲取和補齊較弱的工業核心能力,推進深度工業化。

1.提高產品正向設計能力。建議結合應用“第一性原理”,鼓勵企業開展原始創新,加強對企業和各類科研機構正向設計能力的培訓,把工作重點由后端的檢驗檢測環節向前端的用戶調研、產品功能模塊化設計、工業設計與規劃等環節轉移,統籌考慮安全、節能、環保、循環經濟等因素,進行一體化設計,引導和幫助企業應用可靠性設計(DFR)、創新問題解決理論(TRIZ)、六西格瑪設計(DFSS)、六西格瑪改進(DMAIC)、價值工程(IE)等先進方法。

2.加大基礎研究投入。建議改變原有的“重應用、輕原理”模式,加大對基礎研究的投入,在提高研發投入總額和研發強度的同時,提高基礎研究投入占比。引入風險投資,爭取國家資金和民間投資。結合財政資金股權投入改革創新,研究和落實好財政資金退出機制,確保發揮財政資金的引導作用。

3.深耕工業基礎。建議持續深入開展工業強基工程,圍繞工業五基薄弱環節,重點推動軸承、齒輪、模具、傳感器等核心基礎零部件提升性能穩定性、質量可靠性、使用壽命。在新工藝方面,重點突破清潔鑄造、精密鍛造、先進焊接、增材制造等新工藝的研制和應用。

4.高度重視工業產品質量。產品質量是設計和制造出來的,不是檢驗出來的。建議推動企業全面提升工業產品質量,打造“山東制造”品牌形象。加強標準建設,推動行業標準制修訂常態化,以先進適用標準引領行業發展。針對流程型、離散型、服務型等不同類型行業,分別開展專項質量提升行動,應用先進的質量管理模式和方法,提高方法工具普及率。

5.加強企業管理,防止管理滑坡。與已經完成工業化的發達國家相比,我們在技術方面的差距已引起社會各界高度重視,但管理方面的差距往往被忽視。建議加強對全省企業的管理診斷和針對性咨詢幫扶,可采取政府購買咨詢公司服務的方式,幫助企業開展水平對標、卓越績效、精益生產等現代化經營管理模式的應用,提高各類企業的盈利能力和經營管理水平。