海外學生漢語學習意愿及影響因素調查研究

——以阿塞拜疆學生為例

◎河北/寧方民 安徽/黃 麗 福建/吳 卉 安徽/曾春曉

經過多年努力,海外漢語推廣工作已經取得了很大進展。以筆者執教的阿塞拜疆為例,目前有兩所高校——巴庫國立大學和阿塞拜疆語言大學設立了漢語專業,并分別與安徽大學、湖州師范學院合作開設了孔子學院。兩所大學的漢語專業每年各招收10-11 名學生,目前四個年級的在校生共計82 名。兩所孔子學院(包括下設的孔子課堂及教學點)累計注冊學員超過6000 人次。另外還有7 個商業中文教育機構及個體本土中文教師開設的漢語教學班,2022 年共計教授學生530 人,可謂成果顯著。但是由于諸多因素的影響與制約,阿塞拜疆漢語推廣的范圍與縱深發展也會遇到一些問題,出現瓶頸。

為了進一步提升漢語傳播效力,我們對12所高校、兩所中小學的未學習漢語的學生進行了漢語學習意愿調查。主要采用問卷方式,輔以訪談。問卷針對不同學校不同專業隨機發放,現場回收。一次共發放1080 份,回收有效問卷1049 份,運用EXCEL 和SPSS 軟件把有效問卷進行了統計、分析,對阿塞拜疆學生漢語學習意愿與其個體因素相關性進行了量化研究,以期探究影響漢語學習意愿的因素,并進一步探索如何通過對這些因素施加影響從而有效促進漢語推廣。

一、漢語學習意愿與學生對中國的認知程度考察分析

在這個考察項下我們設置了三個問題:

①你了解中國嗎?

②你了解中國倡導的“一帶一路”項目嗎?

③你了解目前中阿經濟、文化的交流合作嗎?(比如中國石油公司和阿塞拜疆在石油領域的合作,中國的南方航空、華為、力帆等企業在阿塞拜疆的投資等)

通過對問卷結果數據進行分析,我們得到如下結果:萊文檢驗的統計值F 是1.099,在兩個自由度之下出現的可能性是0.351,是大于0.05 的,因此我們是不能拒絕原假設的,也就是說各組方差是齊性的,所以是可以使用方差分析的。如表1 所示:

表1 主體間效應檢驗

從表1 方差分析的結果可以看出,修正模型的P 值為0.022,小于0.05,因此可以拒絕H0(原假設H0 為模型中所有因素均對因變量無影響),接受H1,認為模型中至少有一個因素對因變量有影響。其中①因素的F=4.037,P=0.018,P 值小于0.05,所以①(你了解中國嗎)因素的主效應是顯著的,即對漢語學習意愿有顯著影響。另外①*②的F=3.066,P=0.047,小于0.05,兩個因素存在交互作用。①*②*③的F=2.861,P=0.036,小于0.05,所以三者之間存在交互作用。

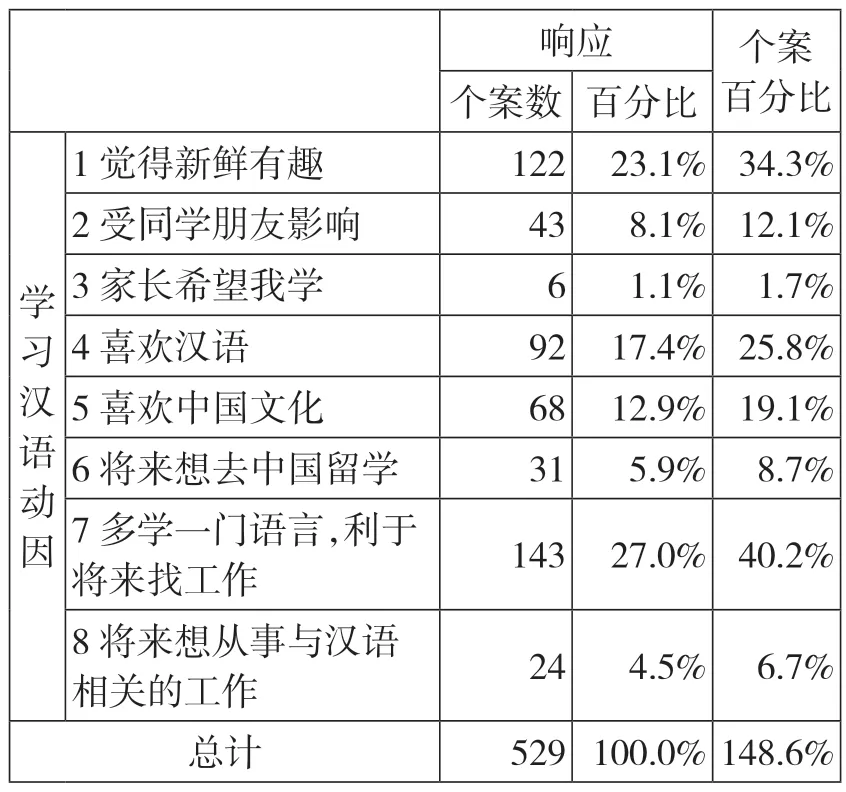

二、漢語學習意愿與學生的學習動因考察分析

由于設置問卷時關于學習漢語動因(如果上一題你回答的是“想學漢語”,請問為什么?)考察項我們設置了8 個備選項,而且是不限項選題,因此我們對數據進行了頻數分析,并依此觀察學生漢語學習意愿與學習動因的關系,以便進一步從該因素角度探索加強漢語推廣的可能性及相關策略。

首先我們篩選出“想學漢語”和“如果上一題你回答的是‘想學漢語’,請問為什么”兩個變量都有效的數據,然后進行頻數分析。如表2 所示:

表2 學習漢語動因頻率

在多重響應頻率分析輸出的表中我們看到,有效個案數為356,其中143 人選擇了“多學一門語言,利于將來找工作”,占總人數的40.2%,在被選擇的529 個選項中占比也是最高(27%)。其次是“覺得新鮮有趣”,有122 人選擇了該項,占總人數的34.3%,占被選擇選項的23.1%。然后是“喜歡漢語”,有92 人選擇了該項,占比為25.8%。排在第四位的是“喜歡中國文化”,占比為19.1%。

經過柯克蘭Q(CoChranQ)檢驗顯示,P<0.001,小于0.05,也說明各選項的選擇比例具有顯著性差異。

三、漢語學習意愿與學生的專業背景考察分析

回收的問卷涉及的學生專業有電子、通信、電腦、汽車、機械、石油、冶金等各種工程類,理科各專業,臨床、神經、核磁、牙科等醫學類,經濟、金融、會計、管理等經管類,以及教育、藝術、法學、文史哲、社會學等,一共68 個專業。在做漢語學習意愿與學生的專業背景考察分析時,為了避免專業這一變量數目過于繁復,我們進行了適當合并。合并時除了考慮學科大類,也兼顧了一些特殊因素。比如我們合并理工大類的時候,把石油天然氣相關專業獨立出來考察,是考慮到中國石油公司和阿塞拜疆石油公司在石油天然氣領域的密切合作也許會對部分學生的學習工作考慮產生某種影響。再比如我們把新聞、語言文學獨立出來與文史哲并列考察,是考慮到新聞相關專業的學生視野也許更廣闊,對世界政治、經濟、文化發展格局的變化嗅覺也許更敏銳。而語言文學相關專業,與我們研究的主題同屬一個學科小類。

經過合并,我們把學生的專業背景分為經濟金融管理類、理工類、石油天然氣工程、社會學、文史哲、新聞、學前和初等教育、醫學類、藝術類、語言文學十類。

我們把漢語學習意愿作為因變量,把十類專業作為自變量進行一般線性模型分析。萊文檢驗的F 值是1.162,在兩個自由度下出現的可能性是0.313,是大于0.05 的,因此我們認為各專業的方差是齊性的,可以使用方差分析。

主體間效應檢驗結果顯示,F 值是5.396,顯著性P 值小于0.001,即P<0.05,表示各專業學生學習漢語意愿的差異性非常顯著。如表3所示:

從表3 我們可以看出,學習漢語意愿由強到弱依次是藝術類、石油與天然氣工程、學前或初等教育、理工類、醫學類、語言文學、經濟金融管理、社會學、文史哲、新聞。

四、漢語學習意愿與性別因素考察分析

首先,我們對兩個變量做方差齊性檢驗,結果顯示,F=1.144,P=0.319>0.05,性別方差是齊性的,可以使用方差分析。

但分析結果顯示,性別一行的顯著性P=0.392,即P>0.05,表示學生學習漢語意愿在性別方面沒有明顯的差異性。

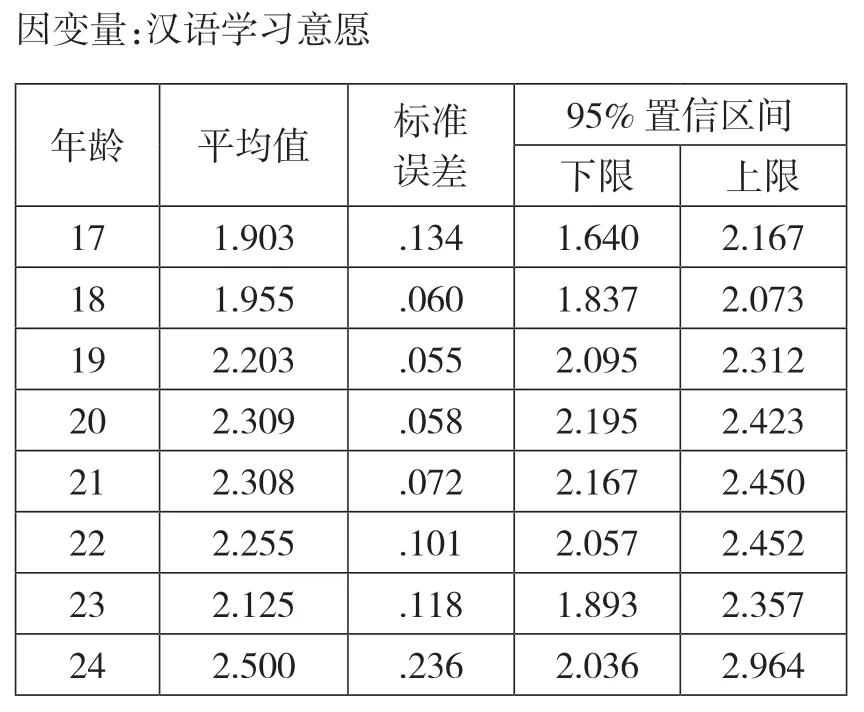

五、漢語學習意愿與年齡(學段)因素考察分析

我們先對比了大學組和中小學組兩個群體的漢語學習意愿。

從方差齊性檢驗結果看,F=3.689,P=0.055>0.05,兩個不同學段組的方差是齊性的,可以使用方差分析。但是方差分析的相關系數表明,顯著性P=0.278,即P>0.05,表示大學生和中小學生兩個群組在學習漢語意愿上沒有明顯差異。

我們又把不同年齡大學生的學習意愿進行了分析,結果不但F 值1.200 在兩個自由度下出現的可能性0.296 大于0.05,表明可以使用方差分析,而且分析得到的P<0.001,說明大學生學習漢語意愿在年齡方面有顯著性差異。如表4 所示:

表4 年齡

表4 均值顯示19-22 歲及24 歲的學生學習漢語意愿明顯強于17歲、18歲、23歲的學生,其中20 歲、21 歲、24 歲的平均值最高,即學習漢語意愿最強。我們把這三個年齡大致對應一下本科及研究生的層次(由于有效問卷中“年級”這項數據缺失較多,我們考慮到學生年齡與年級層次之間具有較大關聯性、重合性,所以在這里依據年齡與年級層次的關系進行解釋):20-21 歲的大部分學生在讀大三、大四,24歲的學生大致在讀研二、研三。這也比較容易理解,低年級大學生課業繁重,時間有限,無暇顧及學校規定學習任務之外的“自選項”。并且他們中的大部分對自己的人生規劃、職業規劃尚不清晰、精細、明確,還意識不到漢語這一備選項的重要性。而高年級學生開始考慮自己未來的就業和發展,如果他們當中的一部分認識到了中國的發展、“一帶一路”的推進、中阿交流合作的日益加強給阿塞拜疆及個體帶來的發展機遇,就會相應增強他們(至少是部分人)的漢語學習意愿。這從學習動因考察項中,學生選擇“多學一門語言利于將來找工作”的高達40.2%(排位第一)也可以得到相應印證。

綜上所述,學生的漢語學習意愿與其對中國的認知是呈正相關的,隨著學生對中國文化、經濟影響力的認識越來越深入,他們的學習意愿也會增強。

通過考察學習動因,我們了解到學生選擇最多的是“多學一門語言利于將來找工作”,其次是“覺得新鮮有趣”,然后是“喜歡漢語”和“喜歡中國文化”。

漢語的學習意愿與學生所學專業有顯著相關性。本項研究有一點重要發現:理工、醫學類學生的學習意愿強于各社會科學類。這就提示我們以后在拓展宣傳及開設新的教學點時增強考慮這一因素,尤其是與中國企業有合作、合資領域的相關專業及院校。

漢語學習意愿與性別沒有顯著相關性,與大中小學學段、年齡段沒有明顯關聯。但通過對高校學生年齡與學習意愿這一細分領域考察可以得出結論,較高年級學生的漢語學習意愿明顯高于較低年級,二者顯著相關。

六、本研究對漢語推廣的幾點啟示

(一)繼續加強中國及其文化的宣傳力度。

前面分析已證實學生的漢語學習意愿與其對中國的認知是呈正相關的。調查也顯示排在第三、第四的漢語學習動因為“喜歡漢語” “喜歡中國文化”,占比分別達到了25.8%和19.1%。因此加強中國及文化的宣傳力度對漢語擴大推廣至關重要,并能互相促進。但是調查也顯示,有13%的學生完全不了解中國,71%的學生僅“了解一點”;36%的大學生不了解中阿經濟合作;更有高達80%的大學生不知道中國倡導的“一帶一路”合作項目。這些數據讓我們發現,有相當大一部分學生對中國沒有比較全面、深入的了解。對中國,他們只是有個籠統的概念,并無具體的認知,根本談不上文化的理解和認同。我們要加大宣傳力度,讓學生全面了解中國,感受中國文化的魅力,進而激發他們學習漢語的意愿和興趣。

除了傳統的宣傳方式,我們更應讓文化體驗活動走入校園。文化體驗活動生動有趣,互動性強。比如,美食制作與品嘗、茶藝展示與互動、武術表演與體驗、歌曲演唱與交流(筆者在教學過程中了解到學生非常喜歡中國的流行歌曲)等等,可以使學生有真切的體驗感、參與感、獲得感,從而很快激發他們了解中國的強烈興趣,進而可以應和在漢語學習動因調查時學生選擇的“新鮮有趣”,促發他們學習漢語的意愿。

另外,充分利用社交媒體平臺的作用。網絡文化作為當代中國文化的重要組成部分,反映了鮮活的社會生活,網絡短視頻平臺的流行標志著中國文化傳播形式進入到一個新的階段(據筆者了解,短視頻深受漢語學習者青睞)。我們可以充分利用這種方式,“講好中國故事”,傳遞中國聲音,使其成為最生動有趣的文化素材,幫助阿塞拜疆學生深入了解中國現狀,提升他們對中國文化的認知度。

再有,可以充分發揮中外留學生的作用。首先,漢語學習者及學成者的作用不容忽視。可以請去中國參加夏令營、各類文化活動的阿塞拜疆學生到學校做演講,介紹自己的切身體會和感受,相信其同學的認同感會更強,接受度也會更高。其次,中國外派到阿塞拜疆的留學生分布在各大高校,年輕人交流會更容易相互認同。中阿學生之間的情感融合、思想碰撞,是傳遞中華風貌、精神價值的最好途徑。

(二)以應用為導向,使漢語推廣更接地氣

調查顯示學生學習漢語的動因排在第一的就是“多學一門語言利于將來找工作”,漢語學習意愿與專業背景考察顯示以石油天然氣相關專業為代表的理工類學生的學習意愿明顯較強,高年級大學生的漢語學習意愿更強也表明他們可能在考慮將來的用途。由此可見,“工具型動機”對漢語學習意愿有著非常重要的影響。

中國的快速發展有目共睹,“一帶一路”的實質推進,增強了中阿兩國的經濟文化旅游交往。近幾年中國制造、中資企業不斷進入阿塞拜疆市場,很多阿塞拜疆人也與中國有生意往來。“很多相關企業……在高層次的專業型漢語人才方面的需求持續增加,而目前的推廣重在普通人才。因此,阿塞拜疆的很多企業無法得到專業型漢語人才。”

在做漢語推廣宣傳的時候,也應關注這樣的現實需求,以應用為導向,使漢語推廣更接地氣。比如,在開設新的教學點時添加這一考慮因素,尤其是考慮與中國企業有合作、合資領域的相關專業及院校。再如,可以邀請一些已經在各領域從事與漢語相關工作的學成者,在各學校舉行經驗交流會。他們是漢語學習的直接受益者,對中國的發展感受更深刻、切近,同時他們也更了解自己同學的思維方式、接受習慣,因此請他們現身說法,正所謂“榜樣的力量是無窮的”,比我們所謂的“官方”角度去做宣傳,效果也許更好。

本研究只是根據阿塞拜疆未學習漢語學生的學習意愿調查情況得出的幾個顯著的預測影響因素,是漢語傳播推廣的個體因素研究的一部分。有關漢語學習者個體因素的研究以及影響漢語推廣的其他重要因素,比如師資力量缺乏、教學資源分布不均等,還需另行討論。