2型糖尿病腎病患者中醫證型系統聚類分析及與疾病分期的關系

田永明 武士鋒 趙晰

天津中醫藥大學第一附屬醫院、國家中醫針灸臨床醫學研究中心(天津 300381)

糖尿病腎病(diabetic nephropathy, DN)是導致終末期腎病(end stagerenal disease, ESRD)的最主要原因,也是導致慢性腎衰竭的重要原因之一[1]。臨床上以尿蛋白異常升高,進而出現腎功能進行性下降為主要表現。國外研究[2]發現,DN 已經成為ESRD 的首因,占透析和腎移植患者的40%。尤其在中國,流行病學調查顯示[3],約15% ~ 20%的2 型糖尿病患者可發生DN。中醫學中DN 并不存在病名,而是歸屬于消渴病、虛勞等[4]。辨證論治是中醫最基本的原則,證候研究是中醫基礎理論研究中一個至關重要的科學問題[5]。隨著中醫和中西醫結合科研工作的深化,中醫藥已經在防治DN 中展現特有的優勢。中醫治療疾病的基礎是辨證論治,而療效是以臨床“證候”識別準確為依據的,所以證候規范化是完善中醫臨床療效評價的保證[6]。近年來,有關我國2 型糖尿病腎病(type 2 diabetic nephropathy,T2DN)的臨床流行病學資料尚不多見,基于此,本研究以170 例T2DN患者為研究對象,探討T2DN 患者中醫證型系統聚類分析以及與疾病分期之間的關系,為中醫藥治療T2DN 提供一定的臨床參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象選擇2020 年3 月至2022 年10 月于我院住院確診的170 例T2DN 患者,其中男95 例,女75 例,年齡20 ~ 75 歲,平均(62.75 ±5.42)歲。本研究經醫院倫理委員會批準展開(倫理許可號:2019-1025)。納入標準:(1)已確診為T2DN;(2)年齡> 18歲;(3)病案信息完整的患者。排除標準:(1)具有心、肝等功能障礙的患者;(2)臨床資料不完善者;(3)妊娠期或哺乳期;(4)精神病患者。

1.2 資料收集收集所有研究對象的基本資料,包括年齡、性別、病程、體質量指數(body mass index, BMI)。

1.3 診斷標準西醫診斷標準:參照Mogensen 分期標準[7]及王海燕腎臟病學[8]的建議,分為早期DN(即Ⅰ~Ⅲ期)、臨床DN(即Ⅳ期)及ESRD(即Ⅴ期)。

中醫證型診斷標準[9]:根據2007 年中華中醫藥學會分會制定的《糖尿病腎病診斷、辨證分型及療效評定標準》(試行方案)對本次試驗的T2DN 患者進行辨證分型。

1.4 實驗室檢測所有患者于入院后采取空腹靜脈血3 mL。采用電子血壓計九安(KD-5031)測定舒張壓(diastolic blood pressure,DBP)、收縮壓(systolic blood pressure, SBP),Roche performa 血糖儀及配套試劑檢測空腹血糖(fasting blood glucose,FBG),伯樂UARIANT II 血紅蛋白測試系統及配套試劑檢測糖化血紅蛋白(glycosylated hemoglobin,HbA1c)。

1.5 統計學方法使用SPSS 23.0 軟件進行數據統計分析,以均數±標準差表示計量資料,多組間比較使用單因素方差分析,組間兩兩比較使用獨立樣本t檢驗;計數資料以例(%)表示,使用χ2檢驗進行分析。中醫證型采用指標聚類分析,繪制聚類圖。通過簡單對應分析病變程度與中醫證型的對應關系。P< 0.05為差異有統計學意義。

2 結果

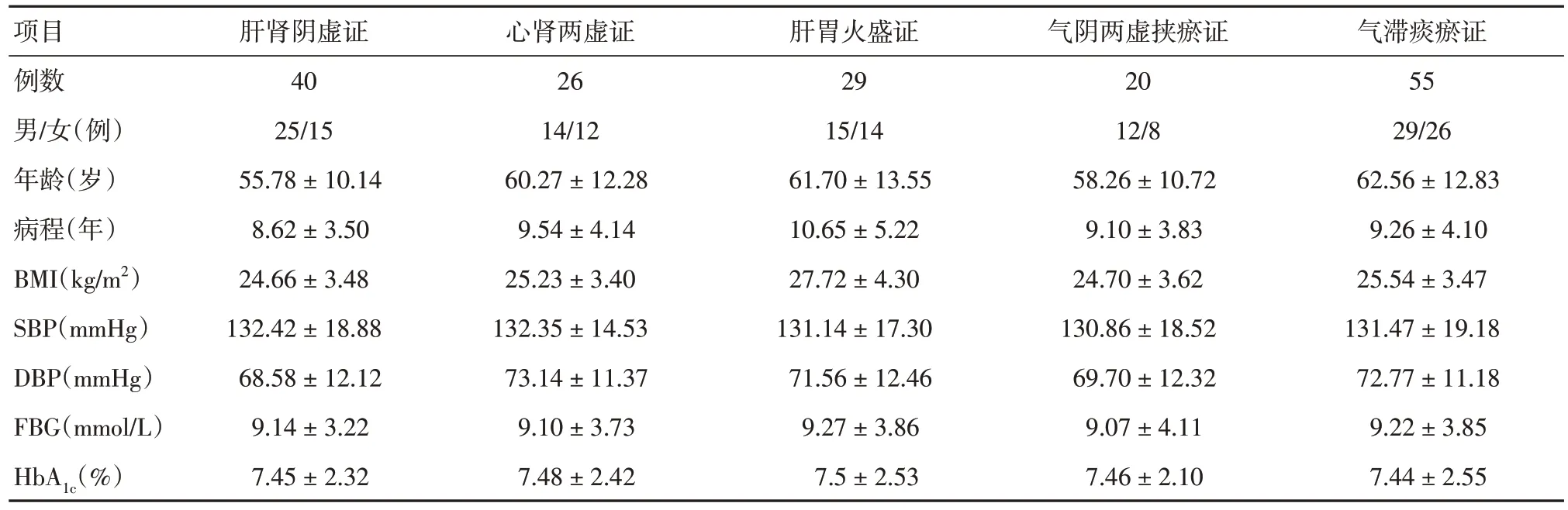

2.1 T2DN 不同中醫證型一般情況分析比較不同中醫證型的臨床資料,結果顯示,5 種中醫證型的性別、年齡、病程、BMI、SBP、DBP、FBG、HbA1c差異均無統計學意義(P> 0.05),見表1。

表1 不同中醫證型的臨床資料比較Tab.1 Comparison of clinical data of different TCM syndromes±s

表1 不同中醫證型的臨床資料比較Tab.1 Comparison of clinical data of different TCM syndromes±s

項目例數男/女(例)年齡(歲)病程(年)BMI(kg/m2)SBP(mmHg)DBP(mmHg)FBG(mmol/L)HbA1c(%)肝腎陰虛證40 25/15 55.78 ± 10.14 8.62 ± 3.50 24.66 ± 3.48 132.42 ± 18.88 68.58 ± 12.12 9.14 ± 3.22 7.45 ± 2.32心腎兩虛證26 14/12 60.27 ± 12.28 9.54 ± 4.14 25.23 ± 3.40 132.35 ± 14.53 73.14 ± 11.37 9.10 ± 3.73 7.48 ± 2.42肝胃火盛證29 15/14 61.70 ± 13.55 10.65 ± 5.22 27.72 ± 4.30 131.14 ± 17.30 71.56 ± 12.46 9.27 ± 3.86 7.5 ± 2.53氣陰兩虛挾瘀證20 12/8 58.26 ± 10.72 9.10 ± 3.83 24.70 ± 3.62 130.86 ± 18.52 69.70 ± 12.32 9.07 ± 4.11 7.46 ± 2.10氣滯痰瘀證55 29/26 62.56 ± 12.83 9.26 ± 4.10 25.54 ± 3.47 131.47 ± 19.18 72.77 ± 11.18 9.22 ± 3.85 7.44 ± 2.55

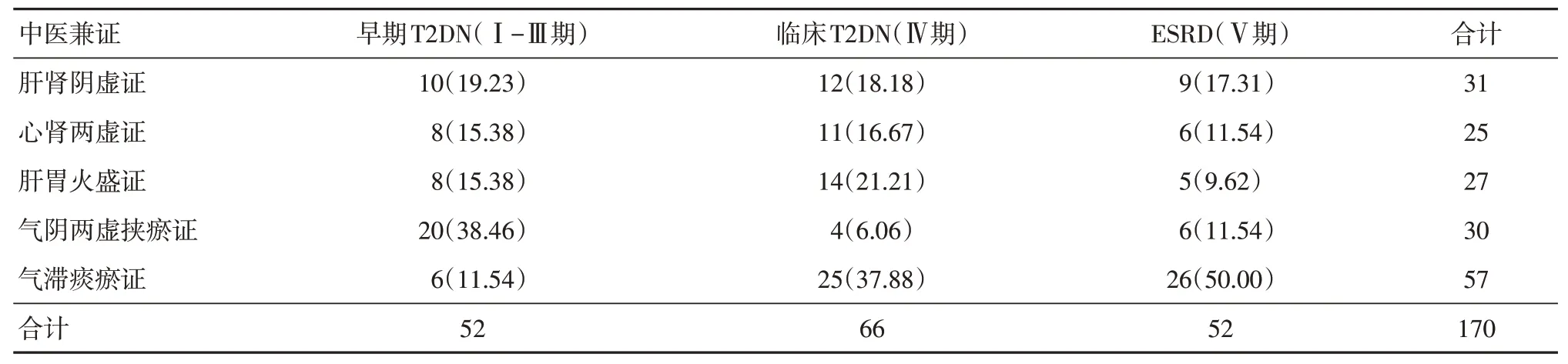

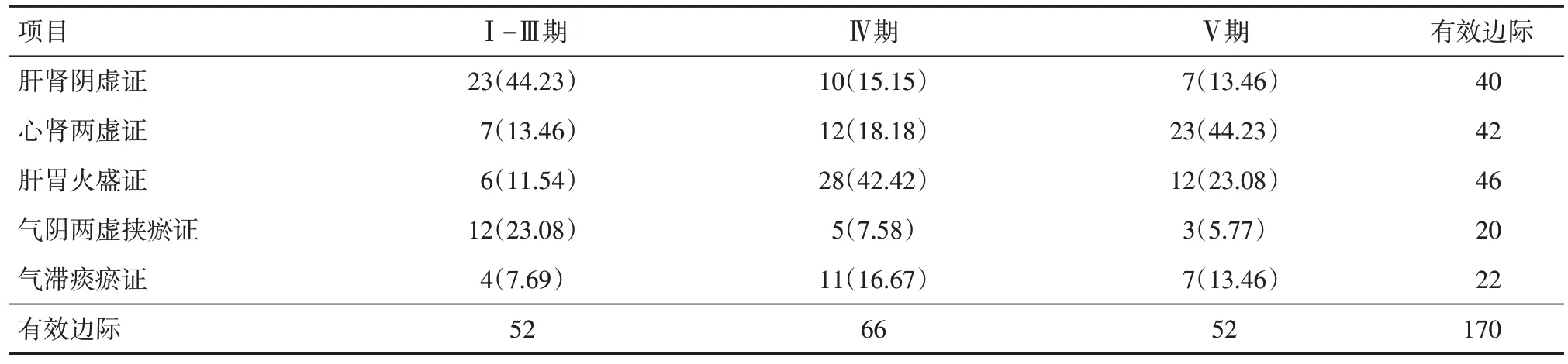

2.2 T2DN 中醫證型分布情況早期T2DN 的中醫證型發生率最高為氣陰兩虛挾瘀證(38.46%),最低為氣滯痰瘀證(11.54%);臨床T2DN 中醫證型發生率最高為氣滯痰瘀證(37.88%),最低為氣陰兩虛挾瘀證(6.06%);ESRD 中醫證型發生率最高為氣滯痰瘀證(50.00%),最低為肝胃火盛證(9.62%),見表2。

表2 T2DN 中醫證型分布情況Tab.2 The distribution of TCM syndromes in T2DN例(%)

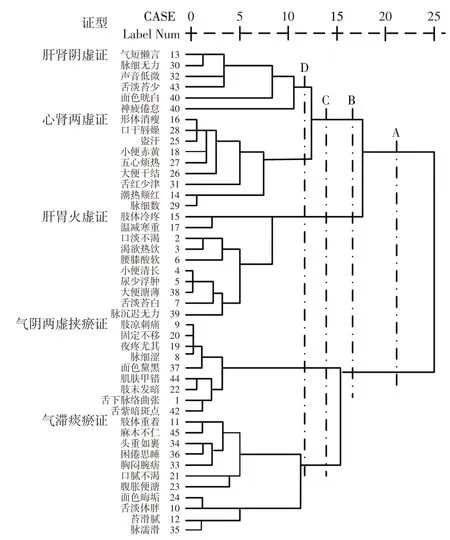

2.3 T2DN 中醫證型聚類分析結果截取聚類圖的不同位置,所歸納的證型不同,分為肝腎陰虛證、心腎兩虛證、肝胃火盛證、氣陰兩虛挾瘀證及氣滯痰瘀證5 個證型時于D 點截取。分為心腎兩虛證、肝胃火盛證、氣陰兩虛挾瘀證及氣滯痰瘀證4 個證型時于C 點截取。分為心腎兩虛證、肝胃火盛證、氣陰兩虛挾瘀證3 個證型時于B 點截取。分為心腎兩虛證、氣陰兩虛挾瘀證2 個證型時則是在A 點截取。見圖1。

圖1 T2DN 的中醫證型聚類分析圖Fig.1 Cluster analysis of TCM syndrome types of T2DN

2.4 T2DN的中醫證型構成及疾病嚴重程度分級結合專業知識,認為在聚類圖的D 點聚類分為5 個證型比較合理,經3 位專家辨證,在T2DN 患者中,肝腎陰虛證40 例(23.53%),心腎兩虛證42 例(24.71%),肝胃火盛證46 例(27.06%),氣陰兩虛挾瘀20 例(11.76%),氣滯痰瘀證22 例(12.94%)。T2DN 嚴重程度分級:Ⅰ-Ⅲ期52 例(30.59%),Ⅳ期66 例(38.82%),Ⅴ期52 例(30.59%)。見表3。

表3 T2DN 中醫證型與疾病嚴重程度分級的關系Tab.3 The relationship between TCM syndromes of T2DN and disease severity classification例(%)

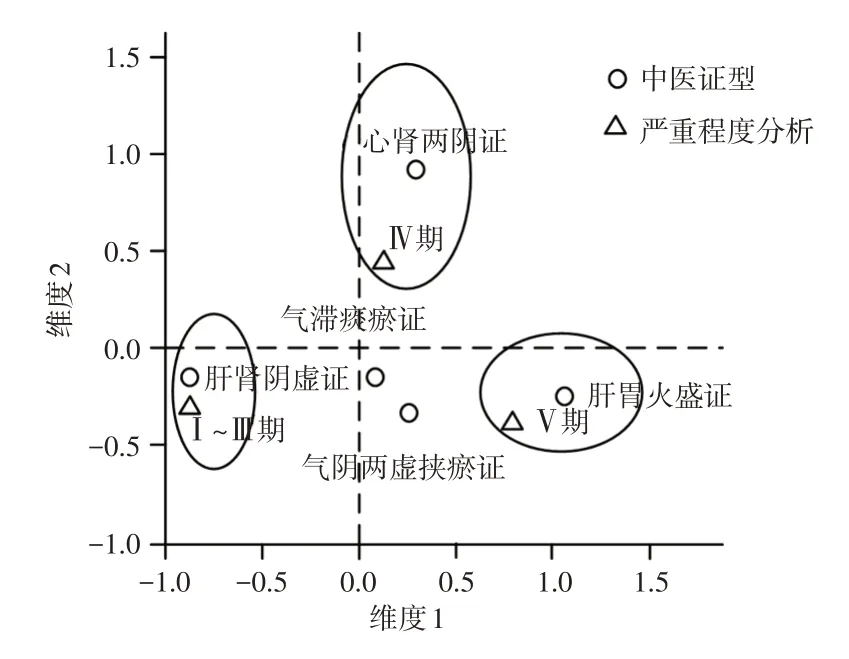

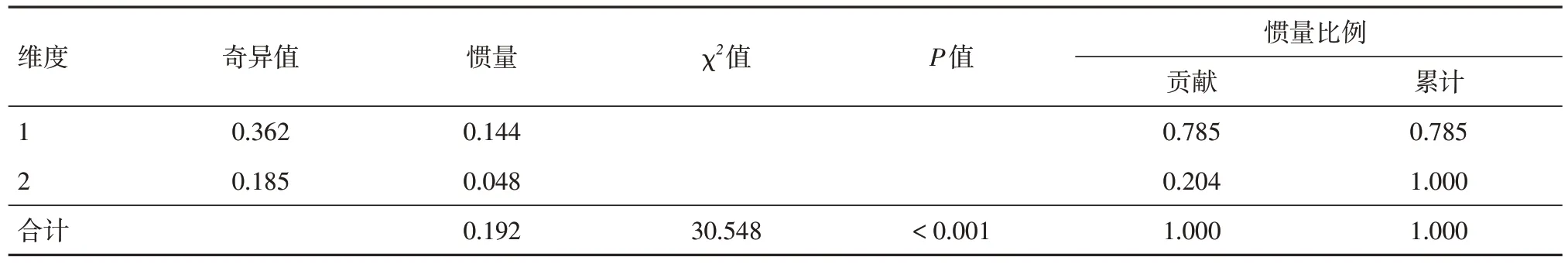

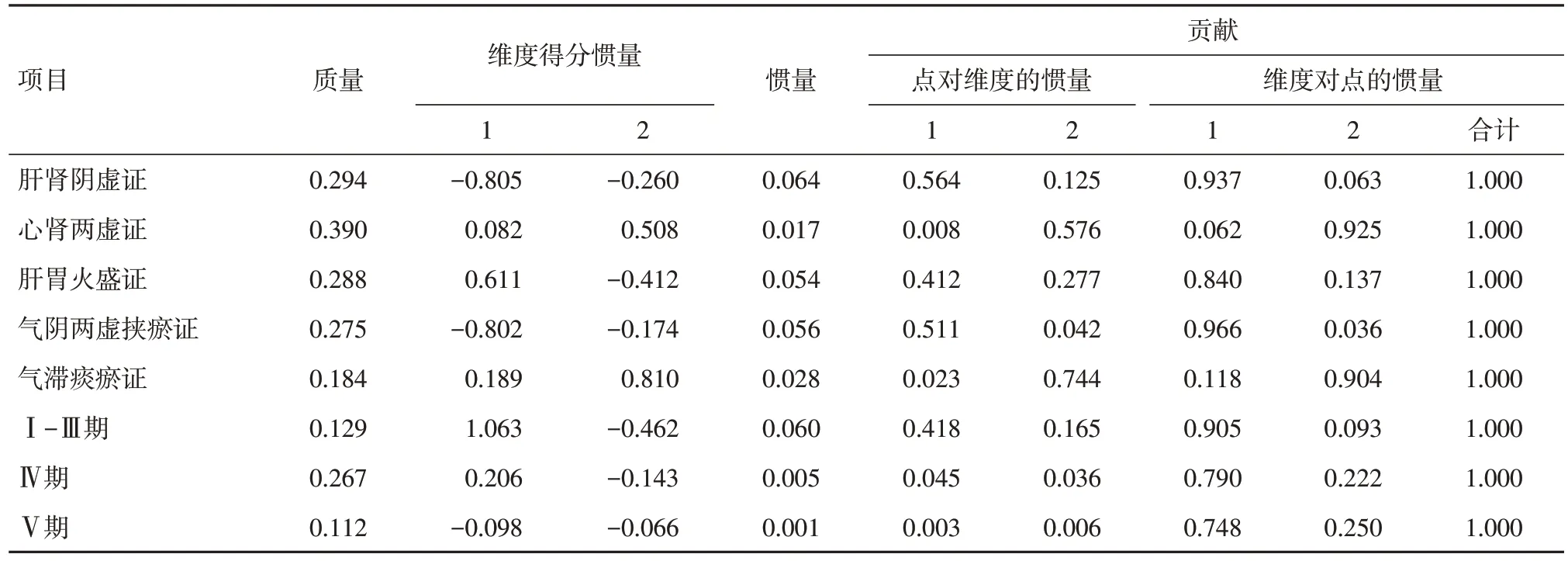

2.5 T2DN 中醫證型與嚴重程度分級的對應分析維度1、2 分別解釋78.5%和20.4%的信息量,見表4。維度對行列及行列對維度的貢獻見表5。在圖2 中,氣陰兩虛挾瘀證和氣滯痰瘀證在二維投影圖中間,并未偏向T2DN 病變程度某一分級;肝胃火盛證偏向Ⅴ期,心腎兩虛證偏向Ⅳ期,肝腎陰虛證偏向Ⅰ-Ⅲ期。

圖2 二維投影圖Fig.2 Two-dimension projection

表4 T2DN 疾病嚴重程度分級與中醫證型的對比分析Tab.4 Comparative analysis of T2DN disease severity classification and TCM syndrome types

表5 行列與維度間的貢獻值Tab.5 The contribution value between row and column and dimension

3 討論

DN 是一種能夠引起糖尿病患者死亡的常見微血管并發癥[10]。我國2 型糖尿病患者中DN 的比例也在逐年增加,所以尋找一種有效的方法降低2 型糖尿病患者DN 的發病率在臨床中具有重要意義[11-12]。中醫認為,DN 是一個“本虛標實”之證,主要是由于肺、脾、腎的氣血陰陽不足,同時也包含心、肝、肺、胃等臟器[13]。既往研究[14]發現,血瘀證在糖尿病患者病程10 年以上時具有普遍性。本研究將DN 的中醫證型與臨床分期結合探討,以期為臨床的辨證論治提供參考。T2DN 中醫證型分布情況顯示,早期T2DN 與氣陰兩虛挾瘀證、臨床T2DN 和ESRD 與氣滯痰瘀證密切相關,提示氣陰兩虛挾瘀及氣滯痰瘀伴隨T2DN 患者的各個階段。祖國醫學認為,DN 屬于“腎勞”“虛勞”“水腫”“腎消”“下消”等范疇,為消渴病日久遷延不愈,素體腎虛,日久而形成。DN 病理機制涉及多臟,但以腎為本,消渴雖有在肺、脾(胃)、腎之不同,但常常互相影響,肺、脾(胃)、腎三臟中,尤以腎最為重要。腎為先天之本,寓元陰元陽,他臟的虛弱日久,最終無不損及腎之陰陽。DN 基本病機特點是本虛標實,本虛指陰、陽、氣、血、五臟虛,以腎虛為本,標實即濕邪、痰濁、瘀血,疾病不同發展階段,病機重點不同。本病的病機,歷代醫家普遍重視腎虛,消渴病日久,傷陰耗氣,陰損及陽是其基本發展趨勢,稟賦不足或勞倦太過均可導致腎元虧虛。總而言之病機轉歸為:氣陰兩虛—陰損及陽—陰陽兩虛—臟腑衰敗[15-17]。

在中醫學層面,辨證論治是一種對疾病具有新穎性的研究方法[18]。由于不同的醫生可能擁有不同的經驗,因此會得到不同的證型,所以中醫辨證具有不確定性[19]。聚類分析使中醫學證型分類從主觀過渡到客觀,定性過渡到定量,使中醫辨證分型的準確性得到提升[20]。故本研究對納入研究的170 例T2DN 患者進行聚類分析,結果顯示,在聚類圖的不同位置截取,所歸納的證型不同。T2DN 的46 個中醫癥狀可以聚為2 類以上。結合專業知識,認為分為肝腎陰虛證、心腎兩虛證、肝胃火盛證、氣陰兩虛挾瘀證及氣滯痰瘀證5 個基本證型比較合理。相關研究[21]表明,T2DN 早期氣虛證(67.65%)、火熱證(32.35%)的出現率較高;中期血瘀證(52.11%)、陰虛證(26.76%)和陽虛證(11.27%)明顯增加;晚期氣陰兩虛證出現率最高(100%)。這與本研究結果基本一致。另外,本研究通過T2DN 疾病分期與中醫證型的對比分析發現,肝腎陰虛證與T2DN 的Ⅰ~Ⅲ期位于同象限,心腎兩虛證與T2DN 的Ⅳ期最近,肝胃火盛證偏向T2DN 的Ⅴ期,而氣陰兩虛挾瘀證及氣滯痰瘀證位于投影圖中間,未向任意一分級偏向。由此能夠看出,隨著T2DN 發展,出現肝腎陰虛到心腎兩虛到肝胃火盛的轉變,氣陰兩虛挾瘀證及氣滯痰瘀證貫穿T2DN 發展的始終。相關文獻[22-24]報道也有類似的觀點,認為T2DN 為氣陰兩虛到肝腎陰虛到脾腎陽虛轉變,但在發展的每個階段均存在不同程度的血瘀證候。因此,早期T2DN 治療應在益氣養陰、滋陰助陽的基礎上,重視活血、化瘀、清熱;臨床T2DN 期應以健脾補腎、活血利水為治則;ESRD 應標本兼治,但終末期時患者表現為以陽虛為主的一派寒象,應強調“陰中求陽”[25];在治療過程中,活血化瘀應貫穿T2DN 的各病程始終。

然而本研究存在一定的局限性:本研究為小樣本單中心回顧性研究,需要開展更多大樣本、前瞻性、多中心臨床研究進一步證實。

綜上所述,T2DN 患者的基本中醫證型為肝腎陰虛、心腎兩虛、肝胃火盛、氣陰兩虛挾瘀及氣滯痰瘀。且隨著T2DN 發展,中醫證型逐漸由肝腎陰虛到心腎兩虛到肝胃火盛轉變,而氣陰兩虛挾瘀及氣滯痰瘀隨T2DN 患者的各個階段。

【Author contributions】TIAN Yongming performed the experiments and wrote the article. WU Shifeng performed the experiments. ZHAO Xi revised the article and designed the study and reviewed the article.All authors read and approved the final manuscript as submitted.