信息技術與學科教學融合創新的策略研究

張妍 任建輝

信息技術的不斷發展促使人們的工作和生活發生了巨大改變,其中給教育領域帶來的變革更是不容小覷。將信息技術與學科教學進行融合是新課程改革的重要方向和內容,也是順應時代發展的必然之舉。它不僅改變了以往教師授課的方式,也給學生的學習方式帶來了更多的可能性。將信息技術和課程資源、教學內容、教學方法與策略、教學評價等進行有機融合,可以打造高效課堂,創新教學手段,生成新的教學模式,最終實現促進學生綜合素質發展的目標。作為一名信息科技學科教師,應積極利用和探索信息技術資源,深入研究信息技術與學科融合的策略。本文通過對信息技術與學科教學融合現狀的分析,結合教學實踐,形成了一系列信息技術與學科教學融合創新的策略,旨在為學科教師指引方向,提供借鑒。

一、信息技術與學科教學融合的現狀

一方面,教師信息技術應用能力參差不齊,部分教師的信息素養不高,很難敏銳地捕捉最新技術動態,難以將新技術的理念和方法應用到教學中,更談不上和教學進行融合創新。另一方面,許多教師并沒有深刻理解“融合”二字的含義,以為把信息技術和學科教學進行簡單疊加就是在進行融合教學,這容易使融合教學在實踐過程中偏離正確的方向。如果教師不能合理利用信息技術,就會影響正常的教學。因此,提升教師的信息技術應用能力是實現融合創新的前提。

二、信息技術與學科教學融合創新的策略

1.運用數字化教學工具,增強師生互動

高效教學課堂離不開教學工具的輔助。隨著信息技術的日益發展,教學工具也逐漸豐富多樣。教師可以將數字化教學工具引入學科教學,比如在進行課堂跟蹤任務的反饋時,教師可以利用希沃白板互動教學平臺及其交互功能,有助于增加學生的課堂活躍度和參與度。還可以利用希沃白板的手機拍照上傳功能即時分享學生的學習成果,學生也可以在電子白板上通過手寫、拖拽、標注、放大或縮小等方式輸出自己的想法,與老師和同學進行互動交流,從而實現及時有效的反饋評價。

2.借助多媒體技術,實現有效教學

(1)創設情境,激發學生情感體驗

利用聲音、圖片、動畫、視頻等來展示教學內容,比單純用語言、板書更有表現力和感染力。所以教師可以圍繞本節課的主題、教學內容選擇恰當的方式并利用多媒體技術進行加工和整合,在教學中加以運用,不僅能夠創設豐富的教學情境,還可以為學生提供多樣化的外部刺激,強化學生的感知,加深學生對知識的理解和記憶。

以一堂主題為“中國古代詩歌比較閱讀”的語文課為例。以往,教師指導學生學習古詩詞時都會讓學生運用想象和聯想來完成古詩詞情景的再現。但鑒于學生在生活經驗、文化積累以及語言感悟能力等方面存在的差異,傳統的教學方法已經無法保證每一個學生的學習效率和學習質量。因此,本節課在導入新課時,先播放了一曲《春江花月夜》。當悠揚的樂曲掠過耳畔,多媒體上以古梅為背景的畫面上,一幅畫卷緩緩打開,畫卷上寫著幾個隸書字體的大字——“中國古代詩歌比較閱讀”。在導入新課時利用音樂調動學生的情感,利用圖片、動畫等烘托和渲染古代詩歌的學習氛圍,學生漸漸走進教師所創設的意境之中,跨越時空體會詩人創作的背景,和詩人進行零距離的心靈溝通。

(2)制作多媒體課件,提高課堂教學效率

課件并不是簡單的知識羅列,也不是板書的替代品。它可以集多種媒體、多種教學手段于一身,做到高密度的知識傳授和海量信息的高效處理,使得45分鐘的課堂容量被擴大,大大優化課堂教學策略,提高教學效率。

例如,在教學《故都的秋》一文時,其中一個環節是介紹作者郁達夫的生平。這個部分的內容非常多,又是本節課的重要部分,教師可以制作多媒體課件,以一本“書”的形式來展現教學內容。“書”中不但有介紹郁達夫生平的大量文字,還配有相關圖片說明,圖文并茂,看上去簡潔、利落的翻“書”動畫成功吸引了學生們的眼球,學生在觀看這本“書”的過程中就可以了解作者生平。像這種在課堂中要向學生灌輸大量文字信息、展示大量圖片材料的教學環節,如果只是通過傳統的板書或口頭講授就很浪費時間,并且枯燥無味,恰當使用多媒體課件,再以一些特效加持,就可以輕松地解決這一問題,并提高課堂教學效率。

(3)錄制微課,激發學生自主學習動力

錄制微課是教師常用的一種開發課程資源的方式。教師可以將教學中的某個環節進行細化、放大,并以視頻形式進行呈現。微課針對性強并且短小精悍,非常適合學生自主學習。對學生來說,微課是他們首選的自學資源,視頻可以延長他們的視覺駐留時間,進而產生較好的學習效果,并且視頻播放進度好控制,學生可以根據各自接受知識和內化知識的程度調整觀看進度,實現按需學習。

3.動態演示,化抽象為形象

在理工類學科的教學中,演示操作既是教學的主要內容,也是突破教學重難點的重要手段。針對較為抽象、復雜的知識,學生很難直觀感知,而利用信息技術就可以將這些抽象的知識直觀地展現在學生面前,幫助學生在頭腦中構建理論模型和知識結構,輕松突破學習難點。

例如,在教學“硝酸”一課時,因為本節課需要通過實驗來強化學生對硝酸化學性質的認知,所以教師就可以利用實驗平臺或動畫進行模擬實驗,將復雜的實驗過程簡單化。實驗中,教師可以階段性地介紹實驗器材,演示實驗的搭建,模擬操作過程,展示實驗現象。

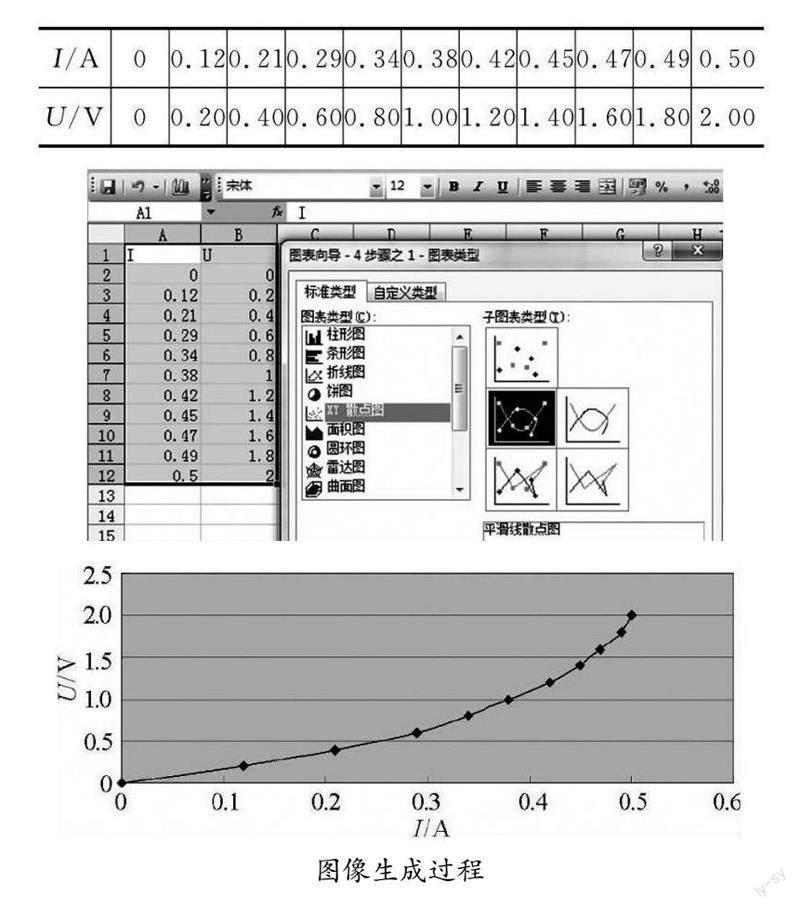

在物理實驗中,教師常用作圖法處理實驗數據,其優點是直觀、形象,便于比較和研究實驗結果。教師可以使用Excel表格自帶的繪制圖表功能,利用線性擬合工具對實驗數據進行處理,這樣既可以減小誤差,提高實驗的精準度,又可以將枯燥的數據生動形象地呈現出來,便于學生發現問題和總結規律。在“測小燈泡伏安特性”這一實驗中,教師就可以基于學生利用伏安法獲得的數據,利用Excel圖表功能描繪小燈泡的伏安特性曲線,學生通過圖像可以看到小燈泡的電阻隨溫度升高而增大的過程,捕捉規律,還可以求出小燈泡在不同電壓電流下的電阻,直觀又形象。(如下圖)。

平面幾何、立體幾何和函數教學需要讓學生了解圖像的動態生成過程,這樣學生才能掌握抽象而復雜的計算過程和驗證方法。所以課堂上教師的演示操作是不可或缺的一部分,利用GeoGebra這一動態數學軟件演示基于數據生成圖像的過程或基于圖像生成數據的過程,學生在教師演示的過程中就會很容易地構建出理論模型和知識結構。

4.智能化評價,實現實時反饋

其一,實現即時反饋的作業評價。傳統的作業評價方式比較單一,并且因數量較多而導致教師的批改和反饋有所延遲。微信里的“作業登記簿”小程序即開即用,簡單方便,有發布作業、控制作業時間、統計上交作業人數、在線批改以及用文字、圖片、視頻和數據等多種方式進行反饋評價等功能,可以大大提高教師的工作效率。

其二,實現多維度智能化數據分析的考試評價。傳統的考試評價方式比較單一,并且紙質數據無法在后期實現全面的試卷分析和學生個人情況的針對性反饋,而基于信息技術平臺的考試系統就可以解決這些問題。閱卷流程結束后,系統會即刻生成分析數據并通過圖表的形式加以呈現。從試卷分析數據中,教師可以查看各題目的考試人數、得分率,直觀地了解試題難度,便于因材施教;從成績分析數據中,教師可以通過柱狀圖或餅狀圖了解各分數段人數,把握整體學情;從學生分析數據中,教師可以了解每個學生在各科考試中的得分情況,實現有針對性的評價。考試系統對考試數據進行多維度分析,可以合理反映出教學問題和學生問題,使教師和學生都能夠查漏補缺,做到有的放矢,從而大大提高教學質量和學習質量。

5.創新教學模式,優化線上教學策略

信息技術的發展催生了很多新型教學模式,比如翻轉課堂、慕課、線上教學等。三年疫情帶給我們的是挑戰,但這也成了新事物發展的契機。線上教學從出現到現在已逐漸走向成熟,成為線下教學的輔助教學模式,但二者之間存在不同,在教學實踐中的優劣勢也比較明顯。

第一,教學工具不同。線下教學只需要三尺講臺,教師借助黑板、粉筆、多媒體設備就可以進行授課。線上教學則需要依托直播教學平臺,需要網絡支持,師生都要借助電腦、手機、iPad、手寫筆、耳麥等各種電子設備。

第二,物理環境不同。開展線下教學的場所往往是一個相對封閉的空間,學生在這里可以集體學習,有濃郁的學習氛圍。線上教學脫離空間的限制,學生或獨自面對電子設備,和同學、老師之間可能會產生距離感。這就需要教師選擇合適的教學平臺,充分利用平臺的聊天、交流、檢測等功能來營造課堂氛圍,為學生創設一個適合學習的虛擬課堂。

第三,課堂互動形式不同。課堂教學中師生互動很重要,線下教學很容易實現師生互動,教師的一個眼神、一個動作往往就可以達成互動目的。但線上教學要實現師生互動是比較困難的,教師和學生面對的是冰冷的電子設備,會存在距離感,因此課堂教學效果也會大打折扣。平臺的在線交流區是實現課堂互動的主要區域,因此,線上教學時教師一定要多提問,引導學生通過文字進行討論、交流。其中語音交流也很關鍵,教師可隨機打開學生的麥克風讓其回答問題,聲音可以讓學生之間相互感染,激發學生的學習動力,使其更加專注地聽講與思考。教師可以關注一下實時監測功能,隨時基于問題發布檢測,引導學生選擇作答方式,之后系統會立即統計出學生的作答情況。當然,如果條件允許,教師應盡量打開攝像頭,讓學生能夠實時看到教師的眼神和表情,增強互動的有效性。

第四,約束條件不同。線下教學的課堂秩序比較好維護,但線上教學時教師往往無法及時關注到每一個學生,再加上線上教學時學生的空間自由度很高,課堂秩序就很難維護。那么,教師如何開展線上教學的課堂管理工作呢?許多平臺提供了課堂管理模塊,教師在課前點名,引導學生簽到,課堂教學時還可以隨時查看學生上課聽講的情況,課下生成統計數據,并與學生進行溝通。

三、結束語

總而言之,信息技術與學科的融合不能是生搬硬套,而是要把信息技術的優勢充分融入日常教學中,創造高效課堂,增強師生互動,為創新教育教學方式而提供強大而有力的后盾。相信信息技術與學科教學的融合一定能為教育教學創新開辟一條新路徑。