輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合對先天性下瞼內翻的矯治效果*

杜君,吳玉宇,梁舒,錢晶晶,施祥

(南通大學附屬醫院 眼科,江蘇 南通 226500)

先天性下瞼內翻是由瞼板發育異常、輪匝肌纖維過度發育、下瞼縮肌發育不全等多因素協同作用,導致下瞼位置異常的先天性眼疾[1-2]。疾病早期,患兒下睫毛稀疏且松軟,多數患兒無明顯不適,伴隨年齡增加,下瞼睫毛逐漸變硬,倒睫毛反復刺激上角膜或結膜組織,可出現流淚、異物等不適癥狀,且伴隨病程遷延,可引起角膜散光、角膜上皮損傷、角膜炎、結膜炎等并發癥,對患兒的視力發育及眼部健康造成不可逆的損傷[3-4]。切除倒睫、縫線法、眼輪匝肌切除術是現階段治療先天性下瞼內翻的常用方法,其中切除倒睫短期內雖可緩解患兒的眼部不適,但隨著倒睫的再次生長,長期療效欠佳[5]。縫線法是20 世紀50 年代即應用于治療先天性下瞼內翻的傳統方法,具有操作簡單、療效確切等優點,但下瞼內翻的矯正程度較輕,患兒術后復發率高[6-7]。眼輪匝肌切除術是本世紀初開展的一類先天性下瞼內翻的治療方法,相對于傳統縫線法,下瞼內翻的矯正程度明顯增加,同時聯合睫毛外翻褥式縫合方法能夠有效固定術后下瞼周圍輪匝肌、縮肌等組織,降低術后下瞼內翻復發的風險。但相關研究提出該手術存在創傷大、矯正過度的缺陷[8-9]。本研究采用前瞻性研究分析輪匝肌切除術與傳統縫線法治療先天性下瞼內翻患兒的矯治效果,為先天性下瞼內翻患兒后續治療方案的選擇提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

選取2019 年1 月—2022 年1 月南通大學附屬醫院眼科收治的82例先天性下瞼內翻患兒。其中,女性42 例,男性40 例;年齡3~8 歲,平均(5.17±1.04)歲。采用隨機數字表法分將其為輪匝肌切除術組(以下簡稱切除術組)和縫線組,各41 例。切除術組男性19 例,女性22 例;年齡3~8 歲,平均(5.09±1.02)歲;眼數80 只;病程1~3 年,平均(1.89±0.31)年。縫線組男性21 例,女性20 例;年齡3~8 歲,平均(5.25±1.06)歲;眼數80 只;病程1~3 年,平均(1.94±0.37)年。兩組性別、年齡、眼數、病程等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過,患兒家屬均簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準 ①先天性下瞼內翻;②伴有眼紅、疼痛、異物感、流淚等角膜刺激癥狀,且角膜熒光素染色陽性(+);③年齡3~8 歲;④首診且入組前未行任何眼部手術治療。

1.2.2 排除標準 ①合并唐氏綜合征、斜視、上瞼下垂等其他眼部疾病;②眼底鏡檢查確診內眼病變;③先天性眼外部或內部畸形;④瘢痕體質遺傳史;⑤凝血指標異常;⑥合并結締組織相關代謝疾病。

1.3 方法

1.3.1 切除術組 切除術組采用輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合治療。術前標識下瞼手術切口和去皮量。使用2%利多卡因局部麻醉,距離下瞼結膜根部1 mm 處做梭形皮膚切口,去除適量眼輪匝肌和下瞼皮膚,使用可吸收7-0 線以睫毛外翻褥式縫合法縫合下瞼皮膚,通過調節縫線松緊程度控制睫毛外翻程度,最后使用可吸收8-0 縫合線連續鎖邊縫合。

1.3.2 縫線組 縫線組采用傳統縫線法治療。距下瞼下1 mm 處做手術切口標記線,使用2%利多卡因局部麻醉,輕翻下瞼由下穹窿部結膜囊內,距下瞼緣6 mm 處進針(1 號帶雙針黑絲線),距瞼緣1 mm 處出針,間隔3 mm 左右做3 對褥式縫合,根據內翻程度微調縫合位置,打結時下方墊小棉紗枕。兩組患兒均于術后7 d 拆線,所有手術由同一醫師操作。

1.4 療效評估

術后2 個月,評估兩組患兒的臨床療效。①基本治愈:眼球下轉或平視時下瞼位置正常,倒睫無法觸及角結膜,角膜熒光素染色陰性,流淚、異物感、刺激感等癥狀消失;②好轉:平視時正常,眼球下轉時下瞼輕微內傾,倒睫無法觸及角結膜,角膜熒光素染色陰性,流淚、異物感、刺激感等癥狀消失;③無效:術后2 個月下瞼內翻癥狀明顯;④過矯:術后2 個月下瞼輕微外翻,持續隨訪至術后6 個月,下瞼外翻癥狀仍存在。有效率=(基本治愈+好轉)例數/總例數×100%[10]。

1.5 觀察指標

1.5.1 角膜散光值 術后2 個月,采用角膜地形圖測定角膜散光值,各眼均重復測量3 次,舍棄最高值和最低值取中位數。

1.5.2 最佳矯正視力 術后2 個月,采用標準視力表,測量最佳矯正視力。操作方法:采用0.5%復方托吡卡胺滴眼液麻醉睫狀肌后對視網膜檢影驗光,測得最佳矯正視力,屈光不正者采用插片矯正測得最佳矯正視力。

1.5.3 淚膜破裂時間 術后2 個月,檢查患兒的淚膜破裂時間。操作方法:將2%熒光素鈉滴入球結膜顳下方,觀察并記錄淚膜缺損(角膜出現第一個黑斑)時間。

1.5.4 不良反應 眼角膜血管翳、眼角膜斑翳等不良反應。

1.6 統計學方法

數據分析采用SPSS 21.0 統計軟件。計量資料以均數±標準(±s)表示,比較用t檢驗;計數資料以構成比或率(%)表示,比較用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

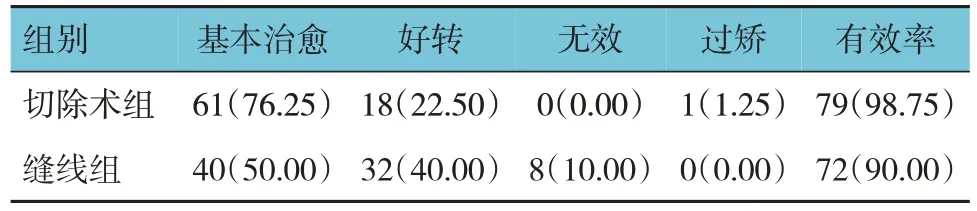

2.1 兩組臨床療效比較

兩組患者治療有效率比較,經χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=5.769,P=0.016),切除術組高于縫線組。見表1。

表1 兩組臨床療效比較 [n =80,例(%)]

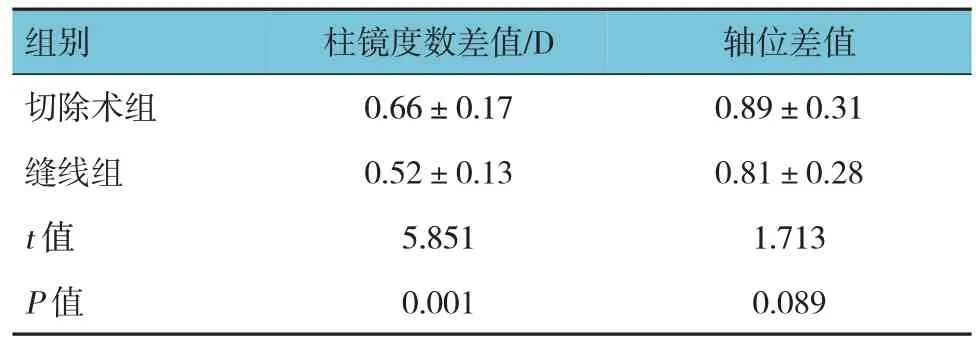

2.2 兩組角膜散光值比較

兩組治療前后柱鏡度數的差值比較,經t檢驗,差異有統計學意義(P<0.05),切除術組治療前后柱鏡度數的差值高于縫線組;兩組治療前后軸位的差值比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組角膜散光值比較 (n =80,±s)

表2 兩組角膜散光值比較 (n =80,±s)

組別切除術組縫線組t 值P 值柱鏡度數差值/D 0.66±0.17 0.52±0.13 5.851 0.001軸位差值0.89±0.31 0.81±0.28 1.713 0.089

2.3 兩組最佳矯正視力比較

切除術組、縫線組治療前后最佳矯正視力的差值分別為(0.20±0.06)、(0.22±0.07),經t檢驗,差異無統計學意義(t=1.940,P=0.054)。

2.4 兩組淚膜破裂時間比較

切除術組、縫線組治療前后淚膜破裂時間的差值分別為(7.94±1.01)、(5.81±0.87)s,經t檢驗,差異有統計學意義(t=14.292,P=0.001);切除術組治療前后淚膜破裂時間的差值高于縫線組。

2.5 兩組不良反應發生率比較

兩組術后均未出現眼角膜血管翳、眼角膜斑翳等嚴重不良反應。

3 討論

先天性下瞼內翻是臨床中常見的眼部疾病,不僅對患兒眼部美學產生負面影響,同時隨著病程遷延,可對患兒的眼表結構造成不可逆的損傷,影響患兒身心健康[11-12]。早期研究認為,先天性下瞼內翻的發生可能與下瞼板和下瞼緣前的輪匝肌過度肥厚、下瞼縮肌發育不全等有關,因輪匝肌移位越過瞼緣或下瞼縮肌與眼瞼前唇連接不緊密,導致下瞼向內翻卷[13-14]。目前,臨床矯治中以縫線法和眼輪匝肌切除術在先天性下瞼內翻的治療中應用較為成熟,其中縫線法迫使瞼緣組織借助外力實現復位、外展睫毛,達到矯治下瞼內翻的目的[15-16]。曹賀等[17]研究提出,縫線法應用于先天性下瞼內翻患兒治療中,可有效改善患兒的下瞼內翻癥狀。眼輪匝肌切除術則是通過切除部分輪匝肌及瞼板前組織,聯合外翻縫合下瞼組織,矯正下瞼內翻,在先天性下瞼內翻患兒治療中同樣療效顯著。張薇等[18]通過對102 例先天性下瞼內翻患兒研究后得出,眼輪匝肌切除術治療先天性下瞼內翻患兒,可有效改善患兒的下瞼內翻癥狀且長期復發率較低。

本研究結果顯示,切除術組治療有效率高于縫線組,表明輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合應用于先天性下瞼內翻患兒治療中,相對于傳統縫合術療效更佳。研究分析可能與輪匝肌切除術切除多余的瞼板前輪匝肌,進而緩解了肥厚輪匝肌的異常移位有關。本研究切除術組患兒中術后出現1 例過矯患兒,研究分析認為患兒術后出現下眼瞼外翻的原因不僅與手術方式有關,還可能與患兒內翻程度及觀察下瞼內翻時患兒的坐姿有關。一般患兒臥位時下直肌受重力作用更大且下瞼縮肌的收縮作用增強,下瞼內翻表現更為明顯,而手術者缺乏對患兒坐位及臥位情況下下瞼內翻程度的整體精確把控,可能導致術中切割或縫合程度不夠精確,最終部分患兒術后出現下瞼內翻過度矯正[19-20]。本研究結果顯示,切除術組治療前后柱鏡度數和淚膜破裂時間的差值均高于縫線組,表明輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合方法和傳統縫線法治療先天性下瞼內翻患兒,均有助于改善患兒下瞼內翻所致的視力障礙。且本研究中輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合法相對于傳統縫線法,對先天性下瞼內翻患兒角膜散光值柱鏡度數和淚膜破裂時間矯正水平更高,提示輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合治療先天性下瞼內翻患兒,更有助于改善患兒視力損傷。分析其可能與輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合對先天性下瞼內翻的矯正程度更高有關。本研究中兩組患者均未出現嚴重并發癥,表明輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合應用于先天性下瞼內翻患兒安全性良好。整體分析,輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合治療先天性下瞼內翻,雖然更有助于提升療效,具有改善下瞼內翻、保護視力等優點,但是同樣存在缺陷,該手術對手術者操作能力要求較高,患兒術后可能出現過矯等風險,臨床實踐中應格外注意。

綜上所述,輪匝肌切除術聯合睫毛外翻褥式縫合應用于先天性下瞼內翻患兒的治療中,更有助于提升臨床療效,保護視力且安全性良好。