3種微創療法在復發性三叉神經痛中的臨床應用*

龔國華,龔志南,吳火生,楊起坤,黃小青,沈建忠

(井岡山大學附屬醫院 1.疼痛科,2.神經外科,江西 吉安 343000)

三叉神經痛(trigeminal neuralgia, TN)是一種多發的顱面疼痛疾病,典型特征為突發性、劇烈性疼痛,嚴重影響患者生活質量[1]。相關研究指出,卡馬西平是治療TN 的首選藥物,但隨著劑量增加,患者可能會出現更嚴重的不良反應。當藥物治療效果不佳或引發嚴重不良反應時,可以考慮手術治療[2]。經皮射頻熱凝術是一種常用于TN 的介入性治療方法,其可通過熱能破壞或凝固三叉神經痛病灶周圍的神經組織,減輕或消除疼,但仍存在一定的并發癥風險[3]。臨床研究表明,微血管減壓術(microvascular decompression, MVD)初始疼痛緩解率高達100%,然而受患者偏好、手術禁忌證等因素影響,應用受限[4]。YANG 等[5]研究指出,>19% TN 患者術后出現疼痛復發,其中MVD 術后5 年復發率為18%,射頻治療術后5 年復發率為46%。相關研究指出,復發性TN 患者常伴有負性情緒如抑郁、焦慮,對患者的睡眠質量和日常生活產生嚴重影響[6]。因此,尋求更加安全有效的方法用于復發性TN 患者,對改善患者睡眠質量具有重要臨床意義。經皮穿刺微球囊壓迫術(percutaneous microballoon compression, PBC)具有可重復性、復發率低、疼痛緩解率高、微創舒適、操作簡單等優勢,目前已廣泛用于TN 的治療[7]。目前,國內外雖有研究報道經皮射頻熱凝術、MVD、PBC 在復發性TN 患者中的應用效果,但3 種微創療法的對比研究尚少,且對患者負性情緒、睡眠質量的影響尚不清楚,其預后情況仍需進一步探討。鑒于此,本研究選取井岡山大學附屬醫院收治的99 例復發性TN 患者進行研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

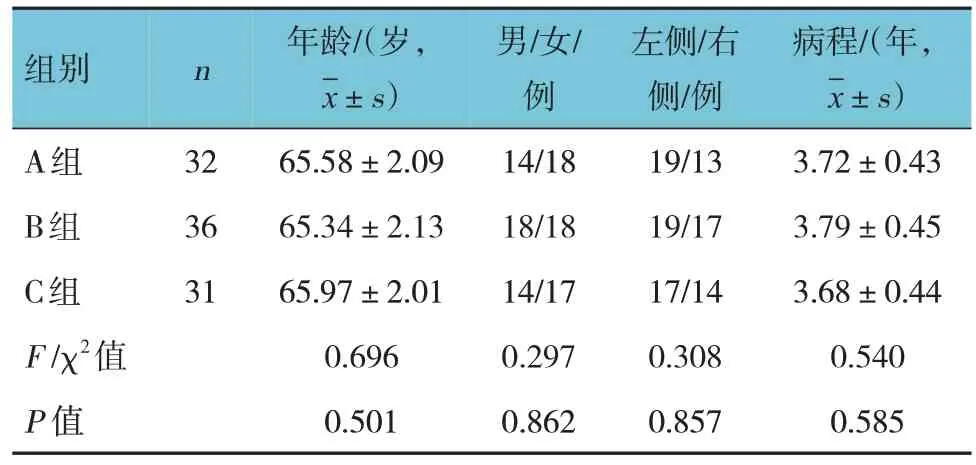

回顧性分析2016 年7 月—2020 年7 月在井岡山大學附屬醫院就診的99 例復發性TN 患者的病例資料,根據微創療法不同分為A 組(32 例)、B 組(36 例)、C 組(31 例)。3 組患者年齡、性別構成、患側、病程比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,患者及家屬均簽署知情同意書。見表1。

表1 3組患者一般資料比較

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準 ①符合復發性TN 的診斷標準[8],且為單側疼痛;②巴羅神經病學研究所疼痛量表(Barrow Neurological Institute pain intensity score,BNI-P)[9]分級≥ Ⅳ級;③卡馬西平藥物治療復發,且本次治療存在相關適應證;④臨床資料完整。

1.2.2 排除標準 ①存在相關手術禁忌證;②合并惡性腫瘤;③繼發性TN;④多發性硬化;⑤患自身免疫性疾病;⑥凝血功能異常;⑦嚴重器官病變;⑧對造影劑過敏。

1.3 研究方法

1.3.1 A 組接受經皮射頻熱凝術治療 在Allura Xper FD10 型數字減影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)儀(美國飛利浦公司)引導下一般采用Hartel 前入法,在患側口角外2.5~3.0 cm 處(A),患側外耳孔前(B),同側瞳孔下方(C)3 點連成AB、AC 行三維重建定位。常規消毒,局部麻醉,穿刺點取A 點,對準同側的卵圓孔(用Byls 射頻穿刺針),確保針身通過AB、AC 兩線,且與面部垂直的兩個平面上,向后、上、內3 個方向刺入卵圓孔,定位具體進針點(DSA 透視下)后行電刺激測試,誘發出相應的三叉神經分支支配區域出現感覺異常或疼痛,證實電極已達到相應的靶點,否則需要根據三維CT 重建圖像并結合患者的主訴疼痛區域,重新調整針尖位置。從45 ℃逐漸升溫,升溫頻率為10 ℃/次,到75 ℃持續時間為100 s,共2 次。

1.3.2 B 組接受MVD 術治療 患者取側臥位,行氣管插管全身麻醉,頭部固定,通過乙狀竇切口入路,依次切開皮下組織和肌筋膜,充分分離骨窗邊緣的瘢痕組織。使用磨鉆適當擴大骨窗,直到硬腦膜完全暴露。然后切開硬膜,仔細分離蛛網膜后,探查Meckel 腔到神經出腦區。仔細觀察三叉神經的整個長度,并分離壓迫神經的責任血管,接著放置Teflon 墊棉,全程減壓三叉神經。

1.3.3 C組接受PBC術治療 患者取仰臥位,全身麻醉,確保氣管插管通暢。調整頭部位置,使兩側骨性外耳孔處于同一水平,于X 射線透視下進行確認。使用14 號針進行穿刺,針尖至卵圓孔后拔出針芯。將一次性腦科手術用球囊導管(通過穿刺管套)導入Meckel 腔,X 射線透視下將球囊導至理想位置,隨后將導絲退出,并緩慢充盈球囊(使用碘海醇造影劑)。調整導管位置直至形成“梨形”壓迫效果,球囊充盈造影劑的劑量為(0.75±0.12)mL,然后實施壓迫。采用2 次壓迫法,第1 次壓迫60~90 s,排空造影劑,微調導管,再次充盈球囊至“梨形”,壓迫60~90 s。壓迫結束后,拔出球囊和穿刺針套管,行人工壓迫,予以創可貼覆蓋傷口。

1.4 觀察指標

1.4.1 圍手術期相關指標 記錄兩組患者術中出血量、手術和術后住院時間。

1.4.2 術后緩解程度 分別記錄患者術后1 d、術后1 年、術后2 年術后緩解程度,術后BNI-P 分級降至Ⅰ級為完全緩解;降至Ⅱ、Ⅲ級為部分緩解;Ⅳ、Ⅴ級為未緩解,總緩解率=(完全緩解+部分緩解)例數/總例數×100%[8]。

1.4.3 負性情緒 術前、術后1 d、術后7 d、術后6 個月分別用綜合醫院焦慮抑郁量表(hospital anxiety and depression scale, HADS)[10]對3 組患者焦慮抑郁情況進行評估,其中焦慮與抑郁部分均為7 道題,< 8 分為正常,8~10 分為輕度焦慮或抑郁;11~15 分為中度焦慮或抑郁;≥ 16 分為重度焦慮或抑郁。

1.4.4 睡眠質量 術前、術后1 d、術后7 d、術后6 個月分別通過匹茲堡睡眠質量指數(Pittsburgh sleep quality index, PSQI)[11]對3 組睡眠質量進行評估,包括睡眠效率、睡眠時間等7 個方面,總分0~21 分,PSQI 評分越高表示睡眠質量越差。

1.4.5 術后并發癥 包括口周皰疹、面部麻木、咀嚼肌無力等。

1.4.6 術后復發情況 統計3 組術后2 年復發情況。術后完全緩解患者隨訪1 年內BNI-P 分級達Ⅲ、Ⅴ級為復發[8]。

1.5 統計學方法

數據分析采用SPSS 23.0 統計軟件。計量資料以均數±標準差(±s)表示,比較用方差分析或重復測量設計的方差分析,進一步兩兩比較用LSD-t檢驗;計數資料以構成比或率(%)表示,比較用χ2檢驗,進一步兩兩比較,用校正檢驗水準法,檢驗水準為0.0125。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 3組圍手術期相關指標比較

A、B、C 組患者術中出血量、術后住院時間、手術時間比較,經方差分析,差異均有統計學意義(P<0.05);與A 組、C 組比較,B 組術中出血量多(P<0.05),與C 組比較,A 組術中出血量多(P<0.05),與A 組、C 組比較,B 組住院時間、手術時間長(P<0.05),與A 組比較,C 組住院時間、手術時間長(P<0.05)。見表2。

表2 3組圍手術期相關指標比較 (±s)

表2 3組圍手術期相關指標比較 (±s)

注 : ①與A組比較,P <0.05; ②與B組比較,P <0.05。

組別A組B組C組F 值P 值手術時間/min 25.06±4.27 117.20±12.73①46.18±6.82①②1006.970 0.000 n 32 36 31術中出血量/mL 0.65±0.13 6.13±1.45①3.37±0.34①②315.207 0.000術后住院時間/d 1.23±0.21 8.37±1.92①3.72±0.67①②299.992 0.000

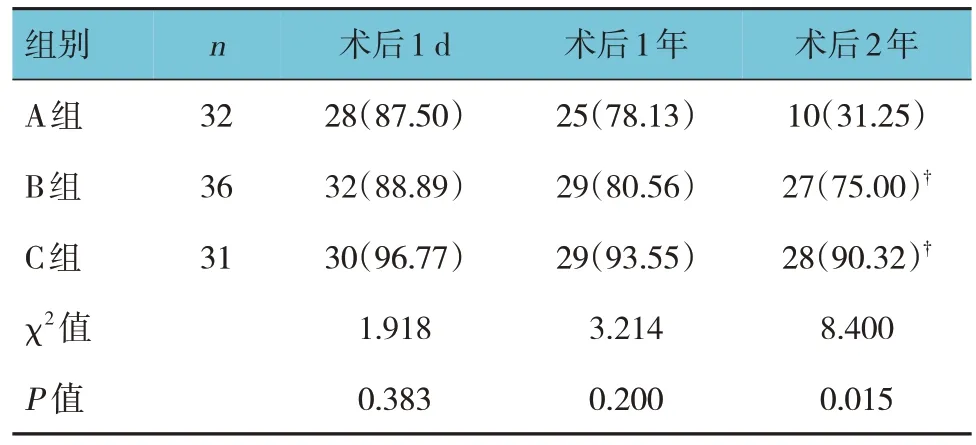

2.2 3組術后緩解程度比較

A、B、C 組患者術后1 d、術后1 年總緩解率比較,經χ2檢驗,差異均無統計學意義(P>0.05)。3 組患者術后2 年總緩解率比較,經χ2檢驗,差異有統計學意義(P<0.05),B 組、C 組術后2 年總緩解率高于A 組(P<0.0125)。見表3。

表3 3組術后緩解程度比較 例(%)

2.3 3組不同時間點負性情緒的變化

A 組、B 組、C 組術前、術后1 d、術后7 d、術后6個月HADS 焦慮部分評分、HADS 抑郁部分評分比較,經重復測量設計的方差分析,結果:①不同時間點HADS 焦慮部分評分、HADS 抑郁部分評分比較,差異均有統計學意義(F=10.978 和12.431,均P=0.000);②A 組、B 組、C 組HADS 焦慮部分評分、HADS 抑郁部分評分比較,差異均有統計學意義(F=9.721 和10.672,均P=0.000);③3 組HADS 焦慮部分評分、HADS 抑郁部分評分變化趨勢比較,差異均有統計學意義(F=10.320 和11.728,均P=0.000)。術后1 d、術后7 d、術后6 個月,C 組HADS 焦慮部分評分、HADS 抑郁部分評分均低于A 組、B 組(P<0.05),B 組HADS 焦慮部分評分、HADS 抑郁部分評分均低于A 組(P<0.05);3 組術后1 d、術后7 d、術后6 個月HADS 焦慮部分評分、HADS 抑郁部分評分均低于術前(P<0.05)。見表4。

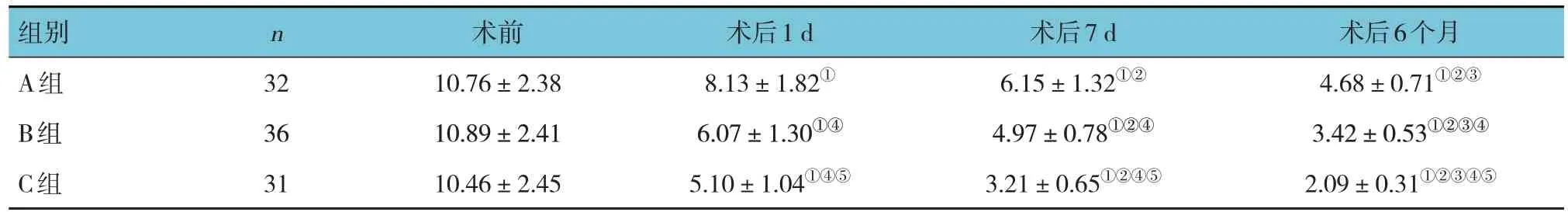

2.4 3組不同時間點睡眠質量的變化

A 組、B 組、C 組術前、術后1 d、術后7 d、術后6 個月PSQI 評分比較,采用重復測量設計的方差分析,結果:①不同時間點PSQI 評分比較,差異有統計學意義(F=12.725,P=0.000);②A 組、B 組、C 組PSQI評分比較,差異有統計學意義(F=10.431,P=0.000);③3 組PSQI 評分變化趨勢比較,差異有統計學意義(F=11.873,P=0.000)。術后1 d、術后7 d、術后6 個月,C 組PSQI 評分均低于A 組、B 組(P<0.05),B 組PSQI 評分均低于A 組(P<0.05);3 組術后1 d、術后7 d、術后6 個月PSQI 評分均低于術前(P<0.05)。見表5。

表5 3組不同時間點睡眠質量比較 (分,xˉ± s)

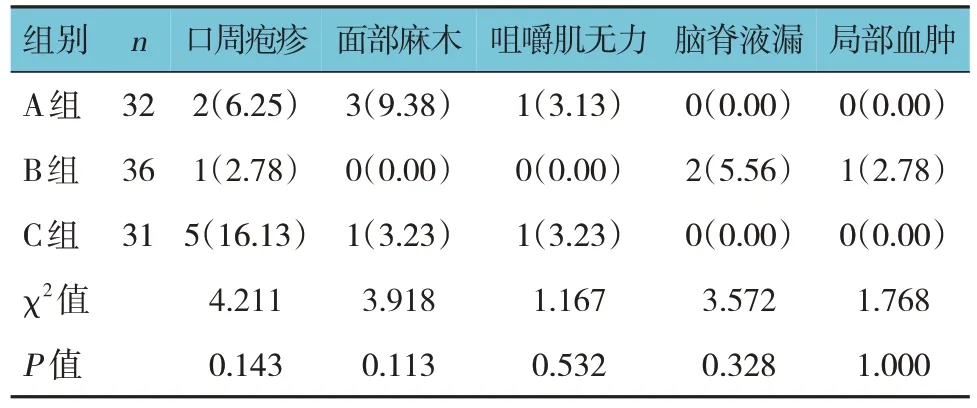

2.5 3組術后并發癥比較

3 組患者口周皰疹、面部麻木、咀嚼肌無力、腦脊液漏、局部血腫發生率比較,經χ2檢驗,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表6。

表6 3組術后并發癥發生率比較 例(%)

2.6 3組復發率比較

A 組、B 組、C 組患者復發率分別為37.50%(12/32)、16.67(6/36)、6.45%(2/31),經χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=9.855,P=0.000);A 組復發率高于B組、C 組(P<0.0125)。

3 討論

TN 患者可能由于蛛網膜包裹或血管壓迫導致三叉神經區域增厚,進而引發脫髓樣病變。這種病變會導致異常放電,表現為單邊性、撕裂性、陣發性疼痛,對患者的日常生活造成了嚴重影響[12]。臨床上目前多采用注射療法、MVD、射頻治療等方法治療TN,雖可有效緩解患者疼痛,但無法徹底根治TN,均存在一定的復發風險[13]。目前,復發性TN 的發病機制尚無明確定論。相關研究指出,射頻溫度是否足夠、術后新責任血管壓迫、蛛網膜粘連、神經纖維再生等與該病的發生密切相關[14]。目前,臨床上治療復發性TN 的方式較多,但尚缺乏統一的療法,本研究前瞻性分析經皮射頻熱凝術、MVD、PBC 在復發性TN 患者的應用效果,期望為尋找更加安全有效的微創療法提供一定的參考依據。

本研究中,B 組術后住院時間、手術時間更長,術中出血量更多。分析其原因為MVD 術是一種開顱手術,需要進行顱骨切開和神經重建操作,手術復雜度較高,因此手術時間較長,術中出血量也相對較多;MVD 術后患者的康復期相對較長,需要在醫院內觀察和治療較長一段時間,因此住院時間也較長,而經皮射頻熱凝術和PBC 術通常可以在短時間內完成治療并出院。相關研究指出,神經血管壓迫在原發性TN 中扮演著重要角色,MVD 可能是唯一治愈TN 的外科微創療法,其可解決原發性TN 的假定病因[15]。DOU 等[16]研究表明,相比經皮射頻熱凝術,MVD 治療TN 患者術后2 年完全緩解率更高。本研究中,術后2 年B 組總緩解率高于A 組,與之相符。既往報道稱,球囊壓迫能損傷三叉神經中的大型髓神經纖維,引起三叉神經痛,術后可觀察到脫髓鞘和局部軸突損傷,這可能是三叉神經痛患者術后出現復發的因素之一[17]。目前對于球囊壓迫的時間尚無共識標準,PBC 常用較長時間的壓迫以獲得較好的效果。本研究中長時間的壓迫會導致患者出現麻木癥狀,難以忍受,而將壓迫時間降至60~120 s,結果顯示,術后并發癥明顯下降,但手術的成功率并未下降[18]。據報道球囊壓迫時間通常在90~180 s,而對于多次手術、疼痛嚴重和復發者,可適當延長壓迫時間[19]。既往有研究證實,相比于PBC 治療復發性TN,MVD 可提高總體療效,有效降低術后復發風險[20]。而本研究中C 組手術過程含2 次壓迫。充盈球囊擴大黏連組織,排空造影劑,微調導管,再次充盈球囊壓迫三叉神經,不僅提高了疼痛緩解率,取得了較好的手術效果,而且降低了術后并發癥,縮短了壓迫時間,故C 組術后6 個月緩解率優于A、B 組。

復發性TN 患者通常疼痛持續時間長且疼痛劇烈,而長期的重度疼痛很容易引起抑郁、焦慮等負性情緒,而負性情緒會進一步加重疼痛。相關研究指出,復發性TN 通常會引起睡眠質量降低,甚至造成睡眠障礙[6]。本研究中,術后1 d、術后7 d、術后6 個月,C 組PSQI 評分均低于A 組、B 組,B 組HADS、PSQI評分均低于A 組。分析其原因為MVD 術是一種手術治療方法,其可以直接切斷或調整引起三叉神經痛的神經結構,從根本上解決了疼痛問題,而非僅是通過電熱刺激等方式緩解疼痛,這種手術治療具有較高的效果和可靠性,能夠明顯緩解疼痛癥狀,從而減輕患者的負性情緒,提高患者睡眠質量;PBC 是經皮穿刺將一個微球囊導入三叉神經半月節,然后緩慢注入對比造影劑充盈半月節,機械性壓迫半月節,并且術后恢復時間相對MVD 更短,縮短了患者的術后疼痛和恢復期,能夠提高患者的睡眠質量,其次有效緩解疼痛有助于緩解焦慮、抑郁等負面情緒[21]。

本研究中,B 組、C 組復發率低于A 組,B 組與C組復發率對比無差異。分析其原因為PBC 可以直接作用于疼痛來源的神經節,從根本上緩解患者的疼痛癥狀,而經皮射頻熱凝術和MVD 治療往往需要多次操作才能達到緩解疼痛的效果,且其治療效果并不如PBC 顯著。PBC 操作簡便,近期和遠期療效確切,不良反應少,患者就醫體驗好,適應證寬兼具開顱微血管減壓和半月節的射頻優點,且克服兩者的缺點,在改善患者疼痛,提高生活質量方面優勢明顯,是一項有發展前景的微創治療方法

綜上所述,相比于經皮射頻熱凝術、MVD、PBC更有助于減輕患者負性情緒,提高患者睡眠質量,減輕疼痛,且復發風險較低。