全域土地綜合整治助力鄉村振興路徑研究

——以廣州石灘鎮為例

張慶霞 ZHANG Qing-xia

(廣東省科學院廣州地理研究所,廣州 510070)

0 引言

為貫徹落實習近平總書記對浙江“千村示范、萬村整治”重要批示精神,2019年自然資源部印發通知,在全國范圍內開展全域土地綜合整治試點工作,改善農村農業生產條件與生態環境。新時期背景下,全域土地綜合整治是全區域、全要素、多手段、多目標的土地綜合整治工程,是推動區域土地資源優化配置的有效途徑,是助推鄉村高質量發展的重要抓手。

增城石灘鎮是廣州市唯一省級全域土地綜合整治試驗地,位于大都市城郊,擁有華南地區至今發現最早的貝丘文化遺址,江河水系穿繞,生態本底優渥。探索如何抓住試點機遇,破解鄉村振興用地瓶頸、促進鄉村資源價值顯化是關鍵。本文將以石灘鎮全域土地綜合整治項目為例,研究全域土地綜合整治內涵,探索全域土地綜合整治推動鄉村振興的實現路徑,以期為廣東省乃至全國的土地整治與鄉村振興工作提供一定借鑒。

1 全域土地綜合整治與鄉村振興理論分析

1.1 全域土地綜合整治內涵

傳統土地整治是以增加耕地數量為主要目標、實施手段較為單一、成效較低的工程項目,新時期背景下,全域土地綜合整治已逐漸向目標多元化、實施模式多樣化、效益綜合化轉型升級。整治工程核心是以全域統籌視野,通過土地異地置換以優化土地空間配置,提升等量低產出、低效益土地的綜合價值,同時注重生態修復與文化保護,充分發揮區域特色資源優勢,最大程度顯化資源價值。該工程能有效緩解阻礙區域發展最核心的用地困境,將全域資源優化聯動,必將成為區域高質量發展的強大引擎。

1.2 全域土地綜合整治與鄉村振興實現的關系

鄉村是具有天然的優良生態景觀、以農業生產為主的空間地域單元。隨著城鎮化進程推進,“虹吸效應”使得鄉村勞動力流失嚴重,鄉村普遍存在土地資源閑置荒廢、土地要素配置失效、用地功能混雜、鄉土文化湮沒等問題,鄉村產業難以發展。

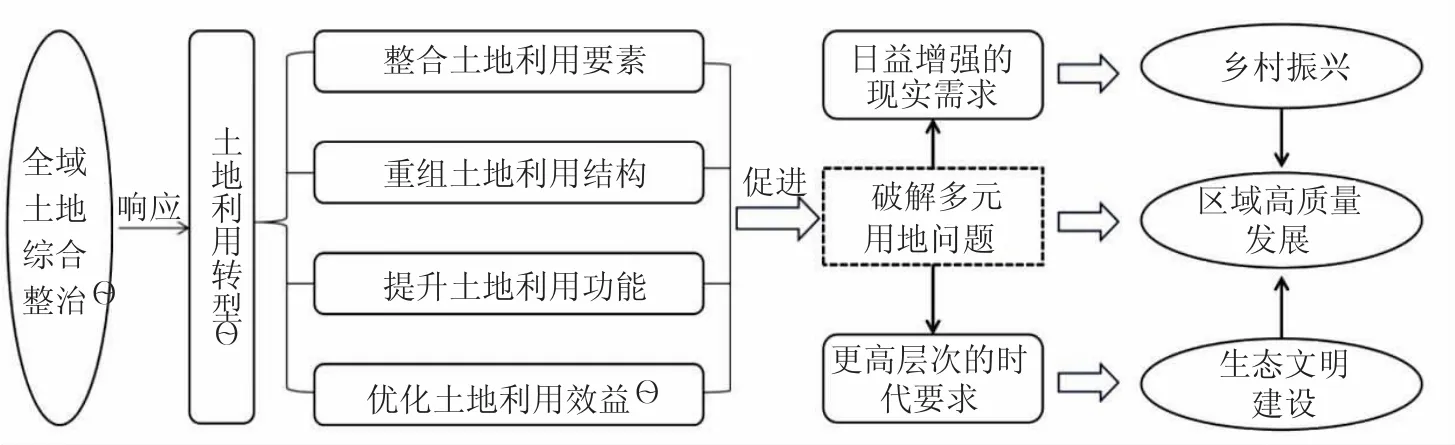

全域土地綜合整治突破鄉村地域邊界,以鄉村組團為整治整體,在區域范圍內進行資源統籌配置,整合低效閑置土地,以“存量”換“增量”,提高土地利用率,為鄉村產業發展騰挪空間。同時整治工程將充分挖掘、展示鄉村文化與生態資源特色,引導資金下沉。整治工程通過對鄉村多維空間優化重構,提升土地利用功能,打通城鄉要素流動通道,促進鄉村振興與區域高質量發展(如圖1所示)。

圖1 全域土地綜合整治與鄉村振興關系示意圖

2 石灘全域土地綜合整治促進鄉村振興的實踐

2.1 石灘鎮鄉村振興面臨的主要問題

2.1.1 生態修復與文化保護問題

石灘鎮河網縱橫,因地勢較為低平、河流水道長期欠疏導,洪澇風險隱患大;因工農業污染,水生態系統遭受一定程度破壞。

石灘歷史文化底蘊深厚,貝丘遺址具較大考古及文化價值,開發潛力大,但目前未得到充分展示利用;鎮內各文化要素有待整合,文化資源能量尚未釋放。

2.1.2 用地與產業發展問題

建設用地結構松散,土地利用效率低下,老舊閑置住宅較多,“空心村”問題突出;鎮毗鄰莞、惠,但交通布局與產業發展不相匹配,致使石灘未能與周邊發達城市形成產業聯動。

鄉村發展動力不足,農業產業鏈較短,三產融合程度低,城鄉互動較弱,沒有發揮承接都市外溢的“蓄水池”作用。

2.2 石灘鎮全域土地綜合整治策略

2.2.1 空間結構重組:以生態文明為導向,以產業平臺搭建為著力點

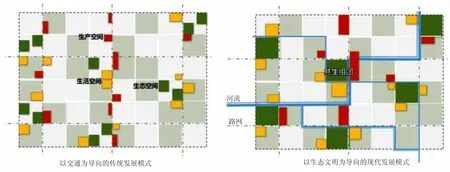

突破以交通為發展軸的傳統發展模式,立足石灘生態資源本底,構建以生態斑塊(公園濕地等)為中心、周邊布局生活及生產用地的多個共生組團空間(如圖2所示),實現地域生態資源共建共享共治,推動生態資源價值轉化,保證充足的生產和生活空間有效承接生態價值的轉化實現。

圖2 以交通為導向的傳統模式與以生態文明為導向的現代模式對比示意圖

鄉村振興離不開產業振興,產業平臺是產業發展的強勁引擎。石灘為廣州東部樞紐門戶,區域周邊產業要素活躍,發揮石灘區位優勢、打通與莞、惠及廣州城區的產業要素流動通道是石灘鄉村振興的關鍵所在。石灘全域土地綜合整治以產業平臺搭建為著力點,對低效用地進行整合重組,規劃三大產業發展軸與四大產業平臺基地,建設產業流動交通要道,推動地域產業高質量發展,為區域發展蓄勢賦能。

2.2.2 空間整治提升:多模式差異化整治,推動資源價值顯化

①農用地整治提升模式。石灘農用地整治是嚴守基本農田保護紅線,充分挖掘農業生產潛能,拓展農業多重功能。整治零散耕地為集中連片耕地,推進高標農田建設(如圖3所示),優化農業生產條件,橫向提升農業產能,夯實農業發展基礎。整治中考慮拓展農地功能,縱向延伸石灘農業產業鏈,提高農業本位價值。規劃通過農用地整治,開發生態農場、智慧農園、大地藝園、農耕體驗等特色農業休閑、觀光、體驗區,發展都市農業業態,推動打造特色農文旅目的地。

圖3 石灘鎮全域土地綜合整治工程的差異化整治模式示意圖

②建設用地整治提升模式。石灘建設用地整治是減量提質低效用地、集聚發展高效用地、保留特色文化空間。整治工程對零散、閑置、廢棄宅基地進行拆舊復墾,相對集中布置生活空間,創建宜居、宜業、宜游、宜養、宜學的社區共同體,配套高質量公服設施,提升居民生活空間品質。同時對零散廢棄工業用地進行拆舊復墾,集中建設產業發展平臺,為產業高質量發展騰挪空間。整治工程保留貝丘遺址所在村用地,對古建民居進行整治修繕(如圖3所示),規劃整體開發為貝丘文化小鎮與遺址公園,為石灘特色文化塑形塑魂,將特色文化價值顯化。

③生態環境整治模式。石灘生態環境整治是以生態基底修復與生態網絡構建塑造優質生態空間,為鄉村生活生產空間提質增效。石灘生態本底優勢顯著,整治工程重點解決水體污染及生態景觀破碎化問題,對河道、濕地、綠地、古樹名木等進行整治修復,修復生態功能失調,提升生態景觀觀賞價值。

整治規劃構建石灘點-線-面結合的生態網絡空間。塑造大型特色生態斑塊(如圖3所示),基于現狀打造四大生態濕地;以石灘水系為軸,推進三條江河沿岸生態碧道建設,提升生態景觀連通性及可達性;以水系為脈絡,串聯濕地景觀、田園景觀、區域文化節點等特色空間,構建獨具水鄉田園風貌的生態優徑與景觀游覽區,推進生態效益向經濟效益轉化。

2.2.3 多元主體參與:引入社會主體,建立多方互動組織模式

整治工作開展初期,建立“政府主導、部門聯動、鎮街主體、多方參與”的橫向協作、多方互動的石灘全域土地綜合整治工作組織模式,成立包含增城區各分局、石灘鎮政府、當地企業、編制設計單位及當地村民的全域土地綜合整治工作小組。引入社會主體,引導資本參與全域土地綜合整治的方案制定、工程施工、收益分配等環節,并由企業作為主要出資方推動整治工程項目建設。

通過建立以城鄉融合與鄉村振興為目標、政企合作為特征、多元主體參與的全域土地綜合整治工作組織模式,利用多方主體優勢,高效推動了整治工作進程。

3 全域土地綜合整治助力鄉村振興實現路徑探索

3.1 通過打破行政邊界,促進跨鎮村聯合發展

跨鎮村的全域土地綜合整治是傳統土地整治的政策演變。不同村莊的資源稟賦、生產條件、產業發展等不盡相同,而大部分村莊資源優勢不明顯。全域土地綜合整治的跨鎮村整治方式,能將多個鎮村資源進行整合與統籌調配,突破鎮村邊界進行用地結構與功能重組,這將有力推動鎮村間資源共享、優勢互補、產業聯動、聚力發展,進而推動區域共同富裕。同時,整治工程通過整合鎮村公共服務設施用地,為建設高質量、高水平的公共服務空間提供用地保障,推動城鄉基礎設施一體化發展。

3.2 通過低效用地騰挪,助力鄉村產業平臺構建

產業振興是鄉村振興的基礎和關鍵,而產業平臺是產業發展的重要利器。目前鄉村普遍存在閑置宅基地等低效用地,通過建設用地整治、低效用地減量騰挪、增減掛鉤等方式,可為鄉村“新增”建設用地指標,破解鄉村振興用地瓶頸。結合鄉村資源優勢與發展方向,謀劃建設農業現代產業園、農產品加工產業園、新型科技研發基地等產業發展平臺,增強鄉村發展內生動力,為鄉村全面振興提供支撐。

3.3 通過挖掘鄉村特色資源,激活鄉村資源價值

在全域土地綜合整治工作中,應對鄉村特色農業、生態、文化等資源進行保留與保護,對全域資源進行統籌與優化配置,實現特色資源的價值轉化。擁有特色農業資源的鄉村,應考慮農業的多元化、現代化、特色化發展,為鄉村農旅項目提供發展空間,增加農業附加值;擁有特色生態資源的鄉村,應注重生態整治修復工程,創造高品質生態空間,提高生態景觀美學價值,打造生態旅游產品;擁有特色文化資源的鄉村,應注重文化空間的保護修復與展示利用,統籌全域文化資源,形成文化資源的整體開發聯動,開發鄉村文化體驗產品,撬動鄉村文藝復興與產業振興。

3.4 通過引導社會資本參與,緩解鄉村建設資金難題

目前全域土地綜合整治工作面臨資金單一、過度依賴財政資金與墾造水田指標收益等問題,社會資本參與程度較低。引導社會資本參與土地整治與鄉村振興,推動形成“政府+社會資本+其他”的資金保障體系與利益聯結共同體,是土地整治有序推動的重要途徑,也是緩解鄉村建設資金難題的有效手段。社會資本可參與全域土地綜合整治的項目投資、設計、生態修復及管護等過程,圍繞生態產品開發、產業發展、科技創新、技術服務等活動獲益,協助并參與后期鄉村產業開發項目的運營與管理,這將更好得保障鄉村產業項目迅速、有效推動落位。

4 結論與啟示

全域土地綜合整治通過全域資源整合配置、土地整治提升、引入社會資本參與鄉村建設等舉措,促使鄉村空間結構、用地功能、產業發展、生活環境等得到優化提升,充分激發鄉村活力,進而實現鄉村振興。本文通過以廣州市石灘鎮全域土地綜合整治為例,對整治工程助力鄉村振興的實現路徑進行了探索研究,以期為整治工作與鄉村振興提供一定參考。

現階段,全域土地綜合整治工作仍在不斷試點推進中,鑒于我國城鄉差距顯著的基本現狀,建議未來全域土地綜合整治工程加速全面鋪開,積極吸取如浙江省等地的多方經驗,進一步加強政策體系與工作機制創新,優化生態產品交易機制,提高公眾參與水平等,讓全域土地綜合整治工程不斷推動中國鄉村高質量發展。