內蒙古飲用天然礦泉水地質成因和分布特征淺析

王志超 王迪 張兵華 趙鎮 葛偉麗

[關鍵詞]內蒙古;飲用天然礦泉水;地質成因;分布特征

飲用天然礦泉水(以下簡稱礦泉水)含多種對人體健康有益的礦物質、微量元素或其他成分,賦存于地層深部,受外界污染影響小,屬于寶貴的礦產資源。內蒙古在20世紀80年代區域水文地質勘查中陸續發現礦泉水,90年代礦泉水商業勘查開發逐漸增多,全區十二個盟市均有礦泉水水源地探明和開發。2018年全區礦泉水資源普查工作新發現確定礦泉水點230處[3]。本文即參考該項目野外資料和采樣測試數據,梳理分析內蒙古礦泉水地質成因和分布特征。

1. 研究區概況

1.1 自然地理

內蒙古以高原地貌為主,山地和平原為輔。賀蘭山—陰山—大興安嶺由東北向西南呈弧形橫貫于內蒙古中東部,北部為內蒙古高原,南部為河套平原、西遼河平原、嫩江西岸平原。山地向高平原、平原過渡地帶分布有低山、丘陵、臺地、盆地等次級地貌區。

1.2 地質構造背景

1.2.1構造特征

內蒙古地區自古生代末整體上升為陸,中生代、新生代經歷燕山、喜馬拉雅兩期大的造山構造運動。燕山運動中太平洋板塊與亞洲板塊強烈碰撞,褶皺斷裂作用形成系列隆起—沉降差異活動。內蒙古中東部形成東北—西南向的大興安嶺隆起帶,東側為松遼沉降帶,西側為呼倫貝爾—鄂爾多斯沉降帶(中間被陰山山脈隔開)。內蒙古西部陰山和賀蘭山發生強烈逆掩斷層成為高大山脈。喜馬拉雅運動中印度板塊與亞洲板塊碰撞,內蒙古高原和山地再度隆起,并伴生繞曲、斷裂、玄武巖噴發。大興安嶺、陰山、賀蘭山兩側產生系列階梯狀斷裂;呼倫貝爾—錫林郭勒盆地沉積古近系、新近系碎屑巖建造,局部有玄武巖噴發;鄂爾多斯盆地抬升為高平原;大興安嶺東側松遼沉降帶和陰山南側河套沉降帶繼續沉降,接受沉積。

1.2.2巖漿巖和火山巖

內蒙古地區歷經多期次構造運動,超基性、基性、酸性到堿性巖均有。華力西中晚期和燕山期酸性巖分布最廣,大興安嶺地區分布為主,向中西部逐漸變少。中生代火山活動在大興安嶺地區最活躍,構成大興安嶺-燕山火山活動帶。中酸性巖漿沿著“格子”狀斷裂系統侵入噴發,呈帶狀或串珠狀展布,火山盆地與基底隆起帶相間排列。新生代局部地區基性熔巖活動活躍,中新世漢諾壩組分布在集寧區、卓資縣、涼城縣、興和縣、克什克騰旗—松山區;上新世五叉溝組分布在阿爾山市五叉溝、寶格達山等地;上更新世阿巴嘎組分布在錫林浩特—阿巴嘎旗;上更新世大黑溝組分布在呼倫貝爾市伊敏河、綽爾河河谷等[1]。

1.3 水文地質條件

基巖裂隙水分布于大興安嶺山地、陰山山地及內蒙古高原的低山丘陵,以基巖風化裂隙水和玄武巖節理裂隙水為主。其中玄武巖節理裂隙水在陰山東段赤峰、中段集寧—豐鎮、北部高原阿巴嘎旗的新近系、第四系玄武巖臺地分布,地下水賦存于節理裂隙和孔洞中,水質好,單孔涌水量100 m3/d左右,集寧—豐鎮熔巖臺地單孔涌水量100~300 m3/d。

碎屑巖類孔隙裂隙水廣泛分布于內蒙古高原,含水巖類由侏羅系、白堊系、古近系、新近系內陸河湖相碎屑巖類組成。其中鄂爾多斯高原巨厚的白堊系砂巖、砂礫巖含水組無相對隔水層,構成“含水綜合體”,水量豐富,單位涌水量達1~10 m3/h·m。

松散巖類孔隙水多分布于新生代斷(坳)陷盆地和近代水流強烈地區。其中大興安嶺和陰山山地的山間溝谷及山前沖洪積平原孔隙潛水、微承壓水賦存于第四系上更新統—全新統沖洪積砂礫石中,單位涌水量10~20 m3/h·m,水質較好。

2. 研究方法

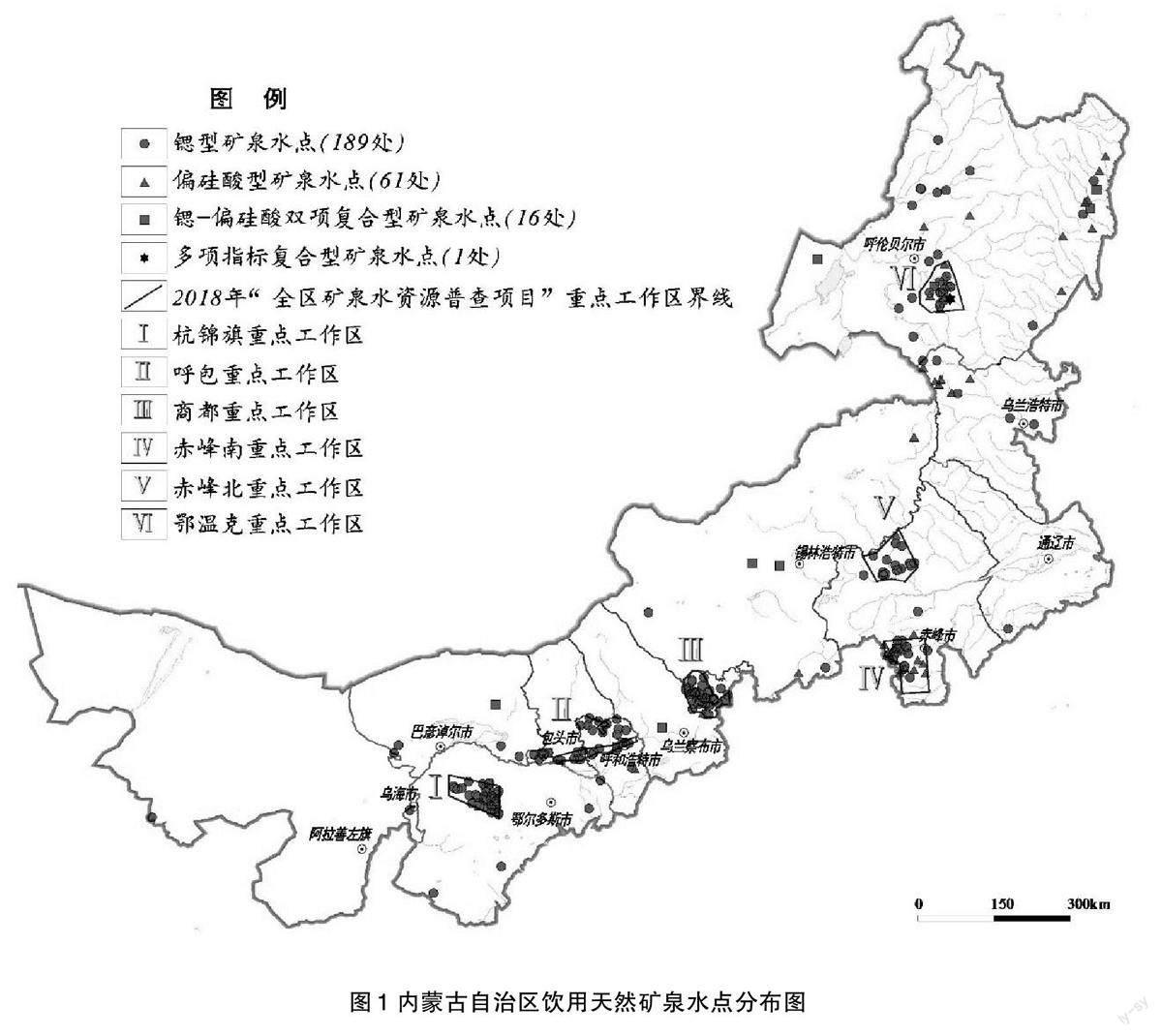

本次研究范圍涵蓋內蒙古全區,對五處礦泉水重點片區進行野外調查和采樣測試,梳理達標點分布特征和空間賦存特征,結合區域地質背景、構造條件、巖漿巖分布等進行礦泉水地質成因和分布特征分析。礦泉水重點區是基于大規模巖漿巖分布區、大型構造斷裂帶發育區、坳陷盆地穩定沉降區等因素確定的,包含:Ⅰ大興安嶺北段鄂溫克—阿爾山山地、Ⅱ大興安嶺南段赤峰山地、Ⅲ陰山東段商都山間盆地、Ⅳ陰山中段呼包山前地帶、Ⅴ鄂爾多斯盆地北部摩林河-鹽海子地區(見圖1)。采樣工作分豐水期、枯水期兩次進行,按照《食品安全國家標準飲用天然礦泉水》(GB8537-2018)的礦泉水界限指標、限量指標等要求,判定礦泉水點水質特征及動態情況,并分組采集同位素氘、氚、氧18樣品,判定礦泉水來源和年齡。

3. 結果與分析

3.1 礦泉水主要類型

本次采樣測試新發現水質達標并動態穩定的礦泉水點230處,加上自治區已有礦泉水水源地,全區共有礦泉水點267處(見圖1)。按礦泉水界限指標類型[2]可分為鍶型礦泉水189處,平均鍶含量0.78 mg/L;偏硅酸型礦泉水61處,平均偏硅酸含量38.4 mg/L;復合型礦泉水17處。各礦泉水點礦化度小于400 mg/L的占80.4%,平均PH值為8.14,弱堿水點占83%[3]。

3.1.1鍶型礦泉水

地下水中鍶離子含量取決于圍巖中鍶的豐度和發生溶濾作用的時空條件,內蒙古東部巖漿巖、火山碎屑巖廣泛分布,鍶含量在巖漿巖的中性閃長巖中達800 ppm,在玄武巖和富鈣花崗巖中為400~500 ppm[4]。鍶型礦泉水多賦存于山區基巖風化裂隙帶或斷裂破碎帶中,循環匯集于山間溝谷源頭、坡腳以泉出露,或潛流補給河谷松散巖類孔隙水中。鍶型礦泉水在內蒙古中西部坳陷盆地呈片狀分布,賦存埋藏于碎屑巖類孔隙裂隙水中,如商都盆地、武川盆地、鄂爾多斯盆地北部摩林河—鹽海子沉積中心;在斷陷盆地內邊緣呈帶狀分布賦存于與構造斷裂破碎帶密切溝通的平原區松散孔隙水中。

3.1.2偏硅酸型礦泉水

地下水中偏硅酸的富集源于地下水對各類非晶質硅酸鹽礦物的水解、溶濾作用,形成大量的可溶性二氧化硅以偏硅酸和硅酸的形式存在[2]。偏硅酸型礦泉水在內蒙古地區分布受新生代基性熔巖臺地分布影響明顯,以基巖裂隙水賦存埋藏于熔巖臺地區的節理裂隙、風化裂隙、玄武巖孔洞中。大興安嶺嶺東的畢拉河—諾敏河—甘河地區玄武巖臺地沿河道兩側呈條帶狀延伸,嶺西的阿爾山—柴河地區呈片狀展布。大興安嶺南段赤峰玄武巖臺地區偏硅酸礦泉水點分布較密[5],近100 km2 范圍內初步測試發現25處偏硅酸型礦泉水點。內蒙古中西部的偏硅酸礦泉水點分布較少,仍與基性熔巖臺地出露關聯緊密。在碎屑巖類和變質巖類裂隙水偏硅酸礦泉水點偶見分布。

3.1.3復合型礦泉水

鍶元素易與其他元素結合形成各種化合物,鍶以分散形式呈類質同象共存于鉀、鈣長石中,當地下水與長石發生水解作用后,鍶與硅一同溶濾于地下水中,形成鍶—偏硅酸復合型礦泉水。內蒙古復合型礦泉水點共16處,其中9處分布于新生代基性熔巖臺地,如諾敏河—甘河、阿爾山五叉溝、克什克騰旗—松山區、錫林浩特—阿巴嘎旗、察右中旗輝騰梁、烏拉特中旗希熱廟;5處分布于區域大型構造斷裂破碎帶,如呼包山前東西向構造斷裂破碎帶、呼倫湖北側北東—南西向正斷層破碎帶;2處分布于鄂爾多斯盆地北部摩林河-鹽海子地區。

3.2 礦泉水的地下水化學特征

內蒙古地區礦泉水常見水化學類型有HCO3-Ca·Mg型(占35%)、HCO3-Na·Ca·Mg型(占20%)、HCO3-Ca型(占15%)、HCO3-Na·Ca型(占10%)。水化學類型受地下水流場和地貌部位影響明顯。大興安嶺北段鄂溫克-阿爾山山地和南段赤峰山地的礦泉水點,地下水流場屬于補給區或徑流初期,大氣降水入滲淋濾溶解土壤中微生物降解有機物產生CO2,向地下水中提供大量HCO3-成為最常見陰離子,Ca2+、Mg2+為常見陽離子,Cl-、Na+離子均未檢出,水化學類型簡單。

呼包山前、商都盆地等隆起山地向高平原、平原、盆地過渡地帶的礦泉水點處于地下水徑流區或排泄區初段,徑流循環過程中地下水與圍巖礦物不斷發生水解、溶濾作用,水—巖物質成分交換增強,多種無機離子進入地下水,HCO3-、Ca2+、Mg2+仍為優勢陰、陽離子的同時,Cl-、Na+離子含量有所增加,水化學類型增多至10余種。鄂爾多斯盆地北部摩林河—鹽海子地區的礦泉水點,處于地下水流場隱伏排泄或緩慢更替區,在流場末期地下水于半封閉陸相沉降盆地內部隱伏排泄,以蒸發、濃縮、聚集作用為主,HCO3-仍為優勢陰離子,Ca2+、Mg2+離子占比減少,SO42-、Cl-、Na+離子顯著增加,水化學類型達20余種。

3.3 礦泉水同位素特征

根據典型礦泉水點同位素測試結果,氘:-121‰~-69‰、氧18:-16.2‰~-9‰,判定礦泉水補給源均為大氣降水。大興安嶺北段鄂溫克-阿爾山山地、南段赤峰山地8 處礦泉水點氚含量(2018 年)為5~15 TU,地下水年齡為5~10年的現代水。該區域基巖攜帶大量地幔微量元素的巖漿巖大規模出露,風化節理裂隙發育,地下水能夠快速充分水解溶濾圍巖微量元素成為地礦泉水,故礦泉水年齡相對較短。陰山中段呼包山前地帶2個礦泉水點氚含量(2018年)分別為2.8±0.7 TU、2.9±0.7 TU,屬于“大于50 年的次現代水與近代補給水的混合”。呼包山前大型構造破碎帶成為地下水向地幔深循環獲取微量元素的通道,地下水經過大于50年的深循環礦化成為礦泉水。鄂爾多斯盆地北部摩林河—鹽海子地區為半封閉的地下水隱伏排泄區,3 個礦泉水點氚含量(2018 年)<1.0 TU,屬于“次現代水,1952年以前補給,地下水年齡大于50年”。陰山東段商都盆地為地下水的排泄區,3處礦泉水點氚含量(2018年)分別為0.6±0.6 TU、0.6±0.5 TU、0.6±0.5 TU,均屬于“次現代水,1952年以前補給,地下水年齡大于50年”。可見無論是區域大型坳陷盆地還是山間小型盆地,大氣降水入滲補給地下水后,均在盆地沉積地層中經過至少大于50年度的循環匯集,聚集濃縮形成礦泉水[3]。

4. 礦泉水地質成因和分布特征

4.1 礦泉水地質成因

內蒙古礦泉水點形成和分布主要是受構造運動中所產生的系列構造斷裂帶、巖漿活動區及穩定沉降環境等條件控制影響的,礦泉水地質成因歸納為構造斷裂型、巖漿活動型、沉降盆地型三個類型[3]。

4.1.1構造斷裂型

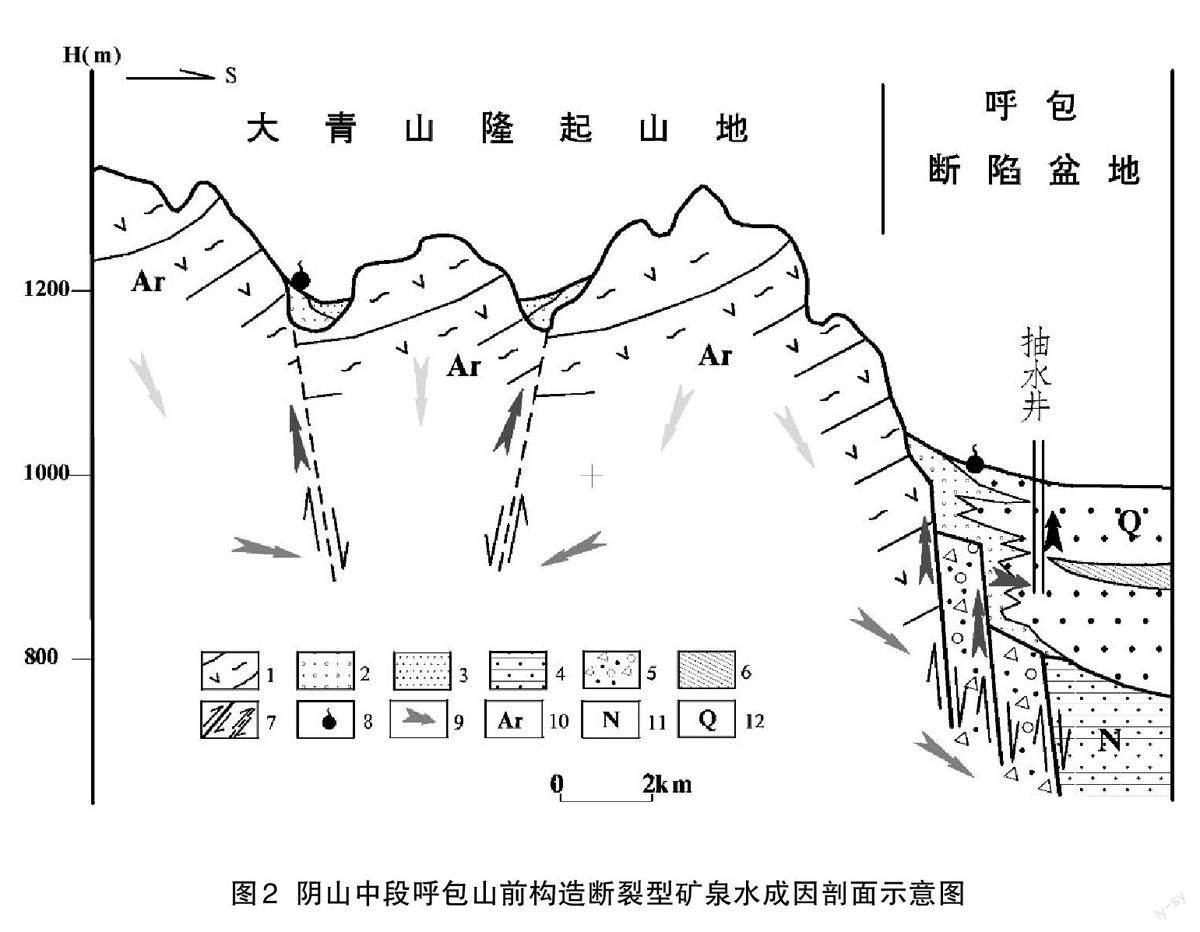

內蒙古地區經歷燕山運動和喜馬拉雅運動影響下,西伯利亞板塊和華北板塊東部地層發生褶皺斷裂,隆起-沉降差異活動形成系列山間盆地。大興安嶺、陰山、賀蘭山上升,沿其兩側產生系列階梯狀斷裂。構造斷裂地應力多次集中和釋放,破碎帶構成地下水深循環運移通道。地下水在重力作用下沿斷裂破碎帶向地殼深部循環運移,隨著溫度升高、壓力增大,地下水充分溶濾圍巖化學成分、巖漿活動的分異產物、揮發物質等,形成富含微量元素和特殊組分的礦泉水;在靜水壓力作用下,礦泉水沿斷裂破碎帶上涌至地表以泉水出露,或潛流補給山前盆地沉積層松散巖類孔隙水以井揭露。如圖2陰山中段呼包山前構造斷裂型礦泉水成因剖面示意圖。

4.1.2巖漿活動

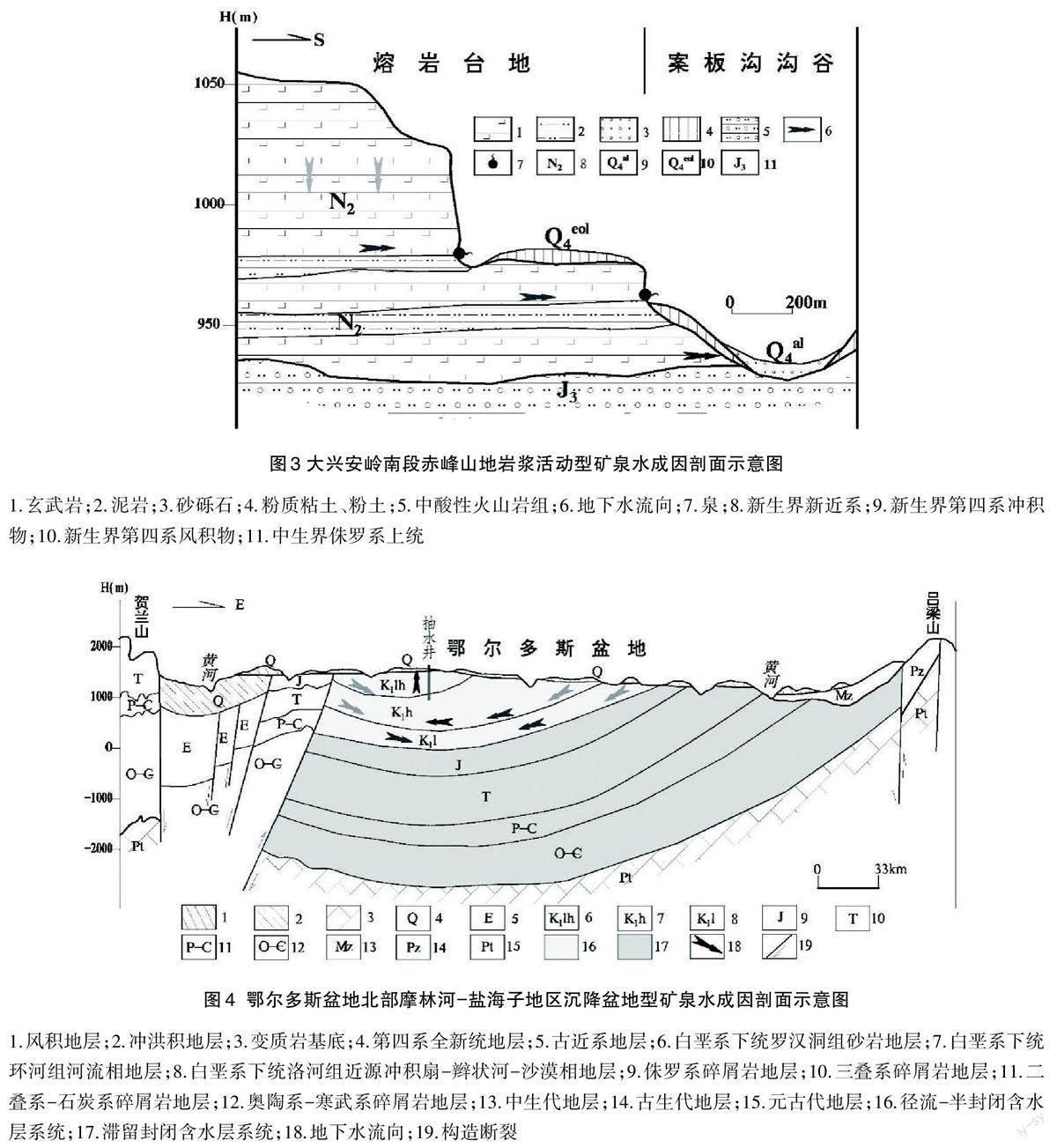

型內蒙古地區在中生代燕山運動中受太平洋板塊強烈俯沖,華北板塊和西伯利亞板塊東部地殼深部發生重熔、上升,進而侵入、噴發,形成大規模大興安嶺-燕山地區陸相火山活動帶。新生代喜馬拉雅運動中內蒙古中東部多個地區中新世、上新世、更新世及全新世的基性巖漿噴發活動十分活躍,形成了大范圍熔巖臺地。這些由地幔涌出熾熱巖漿形成的火山活動帶、熔巖臺地攜帶豐富微量元素,為地下水溶濾形成礦泉水提供了物質來源。基巖裂隙水在玄武巖柱狀節理和孔洞結構中循環徑流,持續水解、溶濾基性熔巖中的硅酸鹽礦物、非晶質、非晶玻璃質,析出偏硅酸、鍶等組分,運移富集形成礦泉水。如圖3大興安嶺南段赤峰山地巖漿活動型礦泉水成因剖面示意圖

4.1.3沉降盆地型

沉降盆地是指周圍由山嶺圍繞、中間凹陷的盆狀洼地,盆地內部為穩定下陷的地塊,盆地周圍山嶺多由褶皺或斷裂作用上升。無論褶皺作用的坳陷盆地或是斷裂作用的斷陷盆地,均有厚層沉積并呈韻律交替的碎屑巖地層。大氣降水入滲補給碎屑巖類孔隙裂隙水,匯合少量古河道、古湖泊內生水,形成具多層性、承壓性,層間相對封閉性的含水系統。地下水在盆地半封閉的貯水構造長期埋藏貯存(鄂爾多斯盆地亞斯圖礦泉水同位素顯示地下水年齡大于50年),并在循環過程中完成水巖交換和聚集濃縮作用成為礦泉水。如圖4,鄂爾多斯沉降盆地型礦泉水成因剖面示意圖。該類礦泉水鍶含量普遍很高,但受氟、錳、砷離子等限量指標影響,礦泉水質動態不穩定。

4.2. 礦泉水分布特征

內蒙古大興安嶺—陰山—賀蘭山山地呈內蒙古地貌脊梁橫貫自治區中部,大型區域構造斷裂帶或隆起區內斷裂穿插聯合部,是構造斷裂型礦泉水分布區。陰山東段、大興安嶺南段、內蒙古北部高原局部新生代基性熔巖臺地區為巖漿活動型礦泉水分布區;鄂爾多斯盆地、二連浩特盆地等中生代和新生代坳陷盆地區為沉降盆地型礦泉水分布區[3]。

4.2.1構造斷裂型礦泉水分布特征

構造斷裂型礦泉水分布形式有兩種,一是在隆起山地與平原、盆地交接的構造斷裂帶附近,如陰山山地大青山山前斷裂、大興安嶺山地與平原交接過渡地帶,礦泉水點常沿構造隆起斷裂帶呈條帶狀分布;二是大興安嶺—燕山等隆起山區內部,不同級次、不同方向斷裂穿插、聯合地帶,礦泉水點常于主構造線與次級斷裂形成的山間溝谷或兩級溝谷交匯部分布。

4.2.1.1隆起山地與平原或盆地交接地帶

陰山中段呼包山前斷裂東西向長約200 km、切深近10 km,在地表呈折線狀連續出露,該斷裂為拉張正斷層,作北升南降垂直差異運動,成為呼和斷陷盆地即土默川平原北緣地帶。東西向構造斷裂破碎帶構成開啟式礦泉水貯水構造空間,礦泉水以跌水的形式持續補給南側臨近平原區孔隙水,在此帶狀區域常常以機民井揭露礦泉水(見圖5)。如呼市的塞北星、正達、烏素圖等品牌,鍶含量0.24~4.48 mg/L、偏硅酸含量30.7~45.63 mg/L。包頭市的世龍、沙灣、呱呱叫、雪鹿等品牌,鍶含量0.22~0.98 mg/L、偏硅酸含量25.93~65 mg/L。

大興安嶺北段鄂溫克—阿爾山山地的錫尼河鎮布日都嘎查一帶的基巖山區,發育一條北東向的哈爾額熱咯-塔班那爾斯斷層,沿斷層基巖破碎,構造角礫巖、斷層崖發育。斷層破碎帶內深循環的礦泉水向西補給徑流十余公里,埋藏于波狀高平原布日都嘎查一帶的白堊系砂礫巖孔隙裂隙中,波狀草原地形低洼地段發育四處泉潭,鍶含量0.404~0.58 mg/L、偏硅酸含量44.6~52.8 mg/L,水量和水質動態均較穩定。

4.2.1.2隆起區內斷裂穿插聯合部位

大興安嶺北段鄂溫克—阿爾山山地,區域主構造線為北東—南西向,鄂溫克旗東部山地系列北東向斷裂和北西向斷裂穿插聯合,形成“格子”狀斷裂系統,北西向次級斷裂多呈張性或張扭性,為導水空間,礦泉水于北西向展布的溝谷底部及山麓地帶出露。北東向主干斷裂多呈壓性或壓扭性,含水性和導水性弱。兩級斷裂穿插聯合部位,北西向張性導水斷裂帶的礦泉水遇北東向壓性阻水斷裂后在靜水壓力作用下上涌出露。該區鍶型礦泉水點14處,平均鍶含量0.67 mg/L;偏硅酸型礦泉水點4處,平均偏硅酸含量34.9 mg/L。著名的維納河礦泉水也位于該區。

大興安嶺南段林西—巴林右旗北部山區,華力西期構造運動使石炭—二疊系地層發育線狀褶皺,形成多組北東向和北西向斷裂,礦泉水點多沿北西向張性、張扭性斷裂控制下的線狀溝谷中分布,平均鍶含量0.47 mg/L、平均偏硅酸含量21 mg/L。

4.2.2巖漿活動型礦泉水分布特征

內蒙古地區新生代巖漿活動主要發生在新近紀和第四紀時期,其中新近紀基性熔巖臺地主要分布于赤峰市松山區西部-克什克騰旗東南部、烏蘭察布市集寧區周邊、錫林郭勒盟阿巴嘎旗北部;第四紀基性熔巖臺地主要分布于,鄂倫春自治旗諾敏河沿岸、阿爾山—柴河地區、錫林浩特市南部。全區新生代基性熔巖臺地總面積約2.0×104 km2[6]。

大興安嶺南段赤峰地區案板溝-舍路噶河中上游新近系玄武巖臺地區,屬大興安嶺余脈的低中山系,低中山坡腳緩坡帶為黃土丘陵區。玄武巖臺地于案板溝、舍路噶河河谷上游兩側呈片狀展布,面積202.9 km2(見圖6),為地下水補給-徑流區,水化學環境穩定。20 處礦泉水點偏硅酸含量豐水期平均36.32 mg/L、枯水期平均40.4 mg/L,且氟、砷、硝酸根等離子均符合礦泉水限量指標要求。由玄武巖臺地集中區出發沿案板溝向東至臺地外圍區的黃土丘陵區,連接11個采樣點形成水質點控制線對比分析(見圖7)。C9~C49六個采樣點跨距22 km,控制玄武巖臺地出露區;C47~C44五個采樣點跨距23 km,控制玄武巖臺地外圍區。臺地出露區偏硅酸離子平均含量42 mg/L,在臺地外圍區下降至23.7 mg/L,地下水偏硅酸含量與玄武巖臺地出露程度的關聯緊密。地下水中鍶離子在臺地出露區平均含量0.27 mg/L,在臺地外圍區溶濾作用充分,鍶離子平均含量高達0.69 mg/L,地下水中鍶含量除受巖石中鍶的豐度控制外,還與溶濾時間呈正相關。但臺地外圍區黃土大規模覆蓋,地下水氟含量激增,平均達到2.32 mg/L,造成富含鍶離子的地下水不能命名礦泉水。故案板溝、舍路噶河中上游玄武巖臺地集中區地下水化學環境穩定,是偏硅酸型礦泉水的穩定分布區;下游臺地外圍區的有利地帶做好淺層止水、有望成為鍶型礦泉水的開采潛力區[3]。

大興安嶺北段鄂溫克—阿爾山山地的呼賚高勒河與爾根河流域臺地區,新近系上新統五岔溝組氣孔狀玄武巖廣泛分布,面積303 km2,層厚40 m,該區10個采樣點平均偏硅酸含量39.01 mg/L,豐枯水期水質穩定[7]。著名礦泉水品牌“阿爾山”的白狼鎮望遠山水廠也位于該區,枯水期最小泉流量810 m3/d;還有“伊刻活泉”礦泉水水源井,允許開采量為968.46 m3/d。內蒙古地區巖漿活動型礦泉水還有錫林浩特市“碧溪神泉”、阿巴嘎旗“黑眼睛”、烏拉蓋管理區“原之源”、多倫縣“三道溝”、察右中旗“草原明珠”、烏拉特中旗“希熱廟”等品牌。

4.2.3沉降盆地型礦泉水分布特征

鄂爾多斯坳陷盆地、二連浩特盆地等中生代和新生代拗陷盆地中,沉降盆地型礦泉水呈層狀賦存埋藏于盆地深部半封閉的貯水構造空間。其中鄂爾多斯盆地北部摩林河—鹽海子地區面積4580 km2,屬波狀高平原區。該區中生代三疊系至白堊系砂巖、粉砂巖、泥巖組成交替、疊置的多層狀巨厚碎屑巖,地下水系統具多層性、承壓性、層間相對封閉性。該區采樣測試發現礦泉水點36 處(見圖8),平均鍶含量1.79 mg/L。鄂爾多斯坳陷盆地還有鄂托克前旗“三段地”和“塞烏素”;杭錦旗“庫布齊”;烏審旗“蘇里格”和“巖峰”等沉降盆地礦泉水。二連盆地群有二連浩特市“龍源”、西烏珠穆沁旗“紅巖”、鑲黃旗“塞烏素”等沉降盆地型礦泉水。

5. 結論和建議

5.1 結論

(1)內蒙古地區截至目前各類礦泉水點共267處,以鍶型、偏硅酸型礦泉水為主,復合型礦泉水較少。

(2)內蒙古地區礦泉水的形成主要受中生代以來燕山運動、喜馬拉雅構造運動所產生的系列構造斷裂帶、巖漿活動區、穩定沉降環境等條件控制影響,礦泉水地質成因分為構造斷裂型、巖漿活動型、沉降盆地型三類。

(3)大興安嶺—陰山—賀蘭山基巖隆起區,大型區域構造斷裂貫通發育或隆起區內斷裂穿插聯合,是構造斷裂型礦泉水分布區。礦泉水點常沿隆起山地與平原、盆地交接的構造斷裂帶呈條帶狀分布,或隆起山地內部,不同級次、不同方向斷裂穿插、聯合地帶分布。

(4)陰山東段、大興安嶺南段及內蒙古北部高原局部的新生代基性熔巖臺地區為巖漿活動型礦泉水分布區。即烏蘭察布市集寧區周邊地區、錫林郭勒盟阿巴嘎旗北部—錫林浩特市南部地區、赤峰市松山區西部—克什克騰旗東南部地區、阿爾山—柴河地區、鄂倫春自治旗諾敏河沿岸等基性熔巖臺地。

(5)鄂爾多斯坳陷盆地、二連浩特盆地等中生代和新生代坳陷盆地為沉降盆地型礦泉水分布區。

5.2 建議

內蒙古地區巖漿活動型礦泉水賦存于基性熔巖臺地,巖石柱狀節理和孔洞結構是礦泉水良好的賦存埋藏空間,多期次熔巖噴發間歇的沉積泥巖夾層作為隔水底板,兩者結合構成良好的“水塔”式貯水構造。臺地上貫通發育的溝谷中上游下切臺地,溝谷坡坎、溝源地帶接受兩側孔隙裂隙礦泉水側向匯集以泉出露,或排泄于溝谷孔隙水中,故臺地溝谷上游段是截流、存蓄開采礦泉水的最佳地段。建議對巖漿活動型礦泉水分布區開展礦泉水資源整裝勘查和綜合保護區建設,發揮綠色資源優勢,改善民生造福當地。