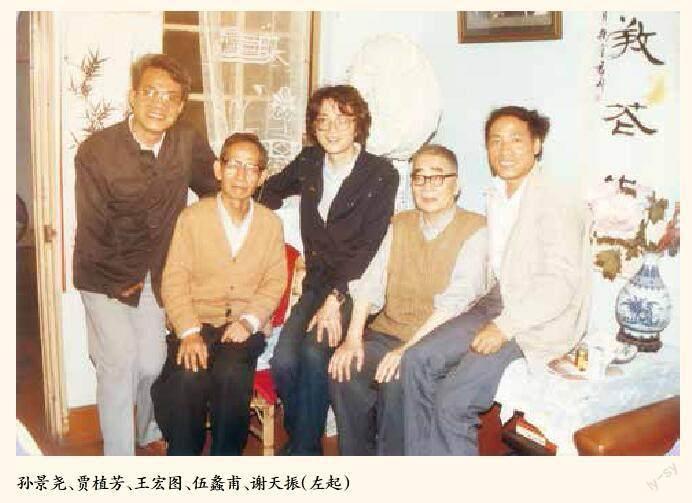

伍蠡甫的人生側影

汪洪章

伍蠡甫是繪畫藝術家、學術大家,他不僅在西方文論研究領域有系統著作存世,對中國繪畫藝術以及中國畫論的研究,著述數量更為可觀。

伍蠡甫出身名門,其父伍光建作為翻譯界巨擘,專事西方文學、哲學著作翻譯,伍蠡甫胞兄伍周甫、伍況甫,在翻譯西方各類科學、人文著作方面,同樣作出了貢獻。可以說,伍氏父子四人的譯作、著作在中國現代文化、教育以及學術思想史上發揮了重要影響。

伍蠡甫幼年即跟隨當時已是國畫名師的黃賓虹學畫,后終其一生以繪事陶養性情。他從復旦大學文科畢業后,在故宮博物院觀摩研習歷代名畫達數年之久。后赴英國留學,又曾前往意大利等國考察歐洲藝術,抗戰爆發后,他輟學回國,擔任內遷重慶的復旦大學教授、文學院院長,兼任外文系主任、中文系代主任。其間,于1942至1949年應聘擔任故宮博物院顧問,并應院長馬衡之邀,數度奔赴貴州,觀摩、鑒定由北京轉移至貴州的故宮博物院所藏書畫。

我因在復旦大學學習工作了35年,也曾有緣短暫地與伍蠡甫同住復旦大學第一教師宿舍。20世紀八九十年代之交,我有幸與伍蠡甫有數面之緣,包括登門拜訪請教學業問題。1991年,我寓居張廷琛在復旦一宿的寓所近一年,歷經春夏秋冬,與伍蠡甫也算短暫地做過鄰居。但伍蠡甫高齡,因而無特殊事情,未敢輕易上門打攪過他老人家。其實,張廷琛101寓所離伍蠡甫住的那幢小樓不遠,也就是三四十米遠的樣子,中間隔著一小片空地,空地上蜿蜒著幾條小徑,伸向不同棟樓。開窗伸出頭去,即可看到伍蠡甫那幢小樓。天氣晴好臨近傍晚時分,沿著一宿東北角蜿蜒至西大門的小徑進出時,常可看見伍蠡甫拄著拐杖,坐在他家小樓北門口小徑上放著的一把椅子里,先生雙眼望著西下的夕陽,身前身后是面積不大的菜畦兼花圃。在我的眼里,伍蠡甫這一側影,飽含詩意。“人生如寄”,這側影,濃縮著一位寄寓自然、人世的藝術家、學者漫長一生的求索。這側影本身,就是一幅藝術的人生和人生的藝術之絕妙寫照,因而至今仍然活靈活現在我的記憶中。

作為伍蠡甫的私淑弟子,我始終覺得,自己的學業和職業方向,與伍蠡甫的著作對我的影響,有著緊密的精神紐帶聯系。

記得1979年大一大二之交,伍蠡甫主編的《西方文論選》上、下冊新一版,分別于該年6月和11月面世。巧得很,朱光潛新版《西方美學史》上、下冊的出版日期,也分別是該年6月和11月。我手頭至今擁有的《西方文論選》上冊,就是1979年6月第一版第一次印刷。1979年7月,大學一年級生活結束,我在暑假沒有回家,從校圖書館借了些書,想好好用一番功。后在新華書店購得《西方文論選》上冊,記得曾硬著頭皮,似懂非懂,一篇一篇地啃著里面的選文。秋冬之際出版的下冊,未能在書店及時購得,是后來從校圖書館借閱的,時間約為1980年春季學期。當時鬧“書荒”,新書上架不久即脫銷現象時常發生,尤其是西方文學名著。我個人購得《西方文論選》下冊,已是1984年第六次印刷,印數竟達109500冊。

1987年冬,我參加了1988年復旦大學研究生入學考試,開始進入復旦深造,并數次于府上拜見伍蠡甫,在業師夏仲翼的悉心指導下完成學位論文,并有幸順利留校工作,所有這些,可以說均與本科時學習伍蠡甫著作對我所起的精神引領作用不無關系。

伍蠡甫在中西繪畫藝術以及中西畫論研究領域之所以能作出杰出貢獻,首先是因為他是一位繪畫藝術的實踐家,有著豐富的繪畫經驗;其次是因為他能融通中西文學藝術理論,對中西畫法及其源流,對歷史上的著名畫家和畫論家,均能以其自身的藝術實踐經驗,會心獨到,并加以明白曉暢的闡述,使繪畫藝術和畫論研究的批評話語形態,走出傳統畫論那種迷離含混的語言表述成規。在這個意義上,伍蠡甫的著作是中國傳統畫論實現現代化轉型的典型范例,是中西畫論比較研究的絕佳教材。

(作者系復旦大學外國語言文學學院教授、外國文學研究所副所長,原文節選自《伍蠡甫中國畫研究文集》總序,有刪改)