武威綠洲區不同生物型花絨寄甲的越冬習性研究*

季立榮,來錫福,季立兵,朱東虎

(1.武威市林業綜合服務中心,甘肅 武威 733000;2.武威市石羊河林場,甘肅 民勤 733300;3.武威市林業科學研究院,甘肅 武威 733000)

光肩星天牛(Anoplophora glabripennis)是中國主要防控的林業有害生物之一,其破壞的樹種具有闊葉特征,例如楊樹、柳樹、榆樹、槭樹等[1]。近年來,隨著防治技術的發展和人們對環境污染認識的提高,以生物防治為主的防控技術在光肩星天牛防控中得到廣泛應用[2]。花絨寄甲可寄生吞噬天牛幼蟲,被作為天牛防治的主要天敵昆蟲,因其較好的防控效果,廣泛用于天牛防控[3-7]。通過野外采種和繁育應用研究,以種源采種寄生類型不同,可將花絨寄甲分為不同生物型花絨寄甲[8]。當前,松褐天牛生物型、星天牛生物型、云斑天牛生物型、光肩星天牛生物型等均為中國實驗室繁育品種。

武威市地理位置在河西走廊東端,祁連山以北,騰格里、巴丹吉林沙漠南部,武威市中部為綠洲區域,所發揮的功能不容小覷。中國北方地區生態得以保護,主要歸功于中部的綠洲區域。受其影響,北方生態環境改善明顯。這就為農業生產發展提供有利條件,在確保農業穩定增產方面具有確切價值。然而光肩星天牛的危害日益嚴重,并且不斷向四周蔓延,致使生態保護屏障受到破壞。在此情況下,不僅農田防護林網形成難度增加,而且綠洲生態安全受到威脅。因此,為控制光肩星天牛造成的危害,武威市采取生物防治方法,引入花絨寄甲。花絨寄甲屬于光肩星天牛的天敵[9],采用該種方法治理病蟲害,可達到環保目的,有利于維護生態環境。由于武威市地處北方,所以還應對花絨寄甲的耐寒性進行了解。為此,開展武威市綠洲區不同生物型花絨寄甲越冬習性試驗研究,以期為防治光肩星天牛提供理論參考。

1 試驗地概況

試驗地位于武威市,年平均溫度7.8 ℃。全年有165 d左右為無霜期,全年降水量為212 mm,多集中在7—9月,全年平均蒸發量為2 163 mm。通過佳多農林ATCSP物聯網系統測得試驗區2021年冬季溫度如下:冬季平均氣溫-4.77 ℃,日均最低氣溫-16 ℃,瞬間極端最低溫度達-23.6 ℃,夜間最低溫度在-20 ℃的連續天數最長為3 d;12月份平均氣溫-7.97 ℃,最低溫達-20 ℃的天數有4 d、最低溫度在-20 ℃的連續天數最長為3 d;1月份平均氣溫-4.32 ℃,最低溫達-20 ℃的天數有2 d、最低溫度在-20 ℃的連續天數最長為1 d;2月份平均氣溫-1.86 ℃,最低溫-13.5 ℃。

2 材料與方法

2.1 試驗材料

實驗選用的花絨寄甲,均提供自湖南省林科院天敵繁育中心、北京生物防治研究所。前者所提供的花絨寄甲均為松褐天牛生物型,后者為星天牛生物型和光肩星天牛生物型。所有花絨寄甲釋放前,均放置在特定環境下保存,溫度在9 ℃左右,濕度以70%左右為宜。

2.2 試驗方法

于2021年11月上旬,將花絨寄甲成蟲釋放野外,按不同生物型分2批次,進行不同試驗處理,每個批次設4個處理,每個處理設3次重復,于2022年4月下旬,開展越冬調查,通過篩土、撿擇、劈木等方式,仔細尋找花絨寄甲,統計越冬存活率。對照組為在實驗室9 ℃人工氣候箱內保存的同種批。同時,對2021年6月投放了花絨寄甲的木段上花絨寄甲的越冬情況進行調查。

處理1:在土壤中的越冬存活率。在野外開闊地做1 m×1 m×0.3 m的試驗坑,鋪上長度為坑長2倍的60目不銹鋼絲網,回填土層25 cm,投入100頭花絨寄甲成蟲,覆土5.0 cm 左右,將不銹鋼絲網對折進行密封,每個種源重復3次。

處理2:在枯枝落葉層中的越冬存活率。如處理1做好試驗坑,鋪上不銹鋼絲網,填入枯枝落葉層30 cm,投入100頭花絨寄甲成蟲,將不銹鋼絲網對折進行密封,每個種源重復3次。

處理3:木段上花絨寄甲越冬存活情況。選取受害模鍛,使用鋸子將其截成多個木段,每段長度控制在80 cm即可。將其置于試驗坑內的不銹鋼絲網上,投入100頭花絨寄甲成蟲。花絨寄甲成蟲擇木段而棲后,將不銹鋼絲網對折進行密封,每個種源重復3次。

處理4:選取光肩星天牛危害樹木,用密孔鐵絲網罩住樹干4 m以下部分,投入100頭花絨寄甲成蟲后將不銹鋼絲網對折進行密封,每個種源重復2次。2020年4月份將投放了不同種源花絨寄甲成蟲的樹木,采伐劈開統計調查越冬存活情況。

對照組:將保存在人工智能氣候箱內花絨寄甲成蟲作為對照,保存在人工氣候箱內,設定溫度9 ℃、濕度70%。每個批次保留200頭,到2019年4月份取出,統計存活率。

處理5:對2021年6月在投放花絨寄甲時在林間做的繁育圃(選取2株危害木鋸成80 cm左右的木段,集中豎立在樹林中,投放花絨寄甲成蟲,用0.5 cm孔的鋼絲網罩住,網孔可使花絨寄甲自由通過,光肩星天牛無法通過)中木段上的花絨寄甲越冬存活情況進行調查,在3個試驗點每個點隨機抽取3段進行砍伐后,調查統計。

3 結果與分析

3.1 入冬前投放花絨寄甲成蟲越冬情況

3.1.1 花絨寄甲成蟲在土壤中的越冬存活情況

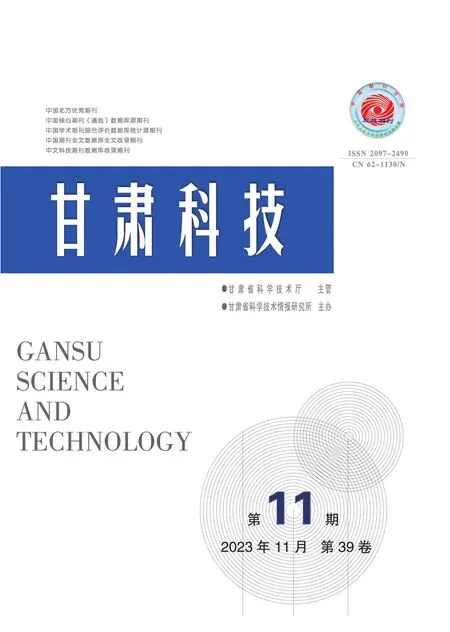

11月份將花絨寄甲成蟲于露地覆土5 cm后越冬,翌年春調查越冬平均存活率為9.33%,其中松褐天牛生物型花絨寄甲為5.48%、星天牛生物型花絨寄甲為9.81%、光肩星天牛生物型花絨寄甲存活率為12.70%。光肩星天牛生物型花絨寄甲在試驗地土層中越冬存活率明顯高于其他型,存活率最高的是良種基地試驗點為光肩星天牛生物型14.49%,見表1。

表1 不同生物型花絨寄甲成蟲在土壤中越冬的調查表

3.1.2 花絨寄甲成蟲在枯枝落葉層中的越冬存活情況

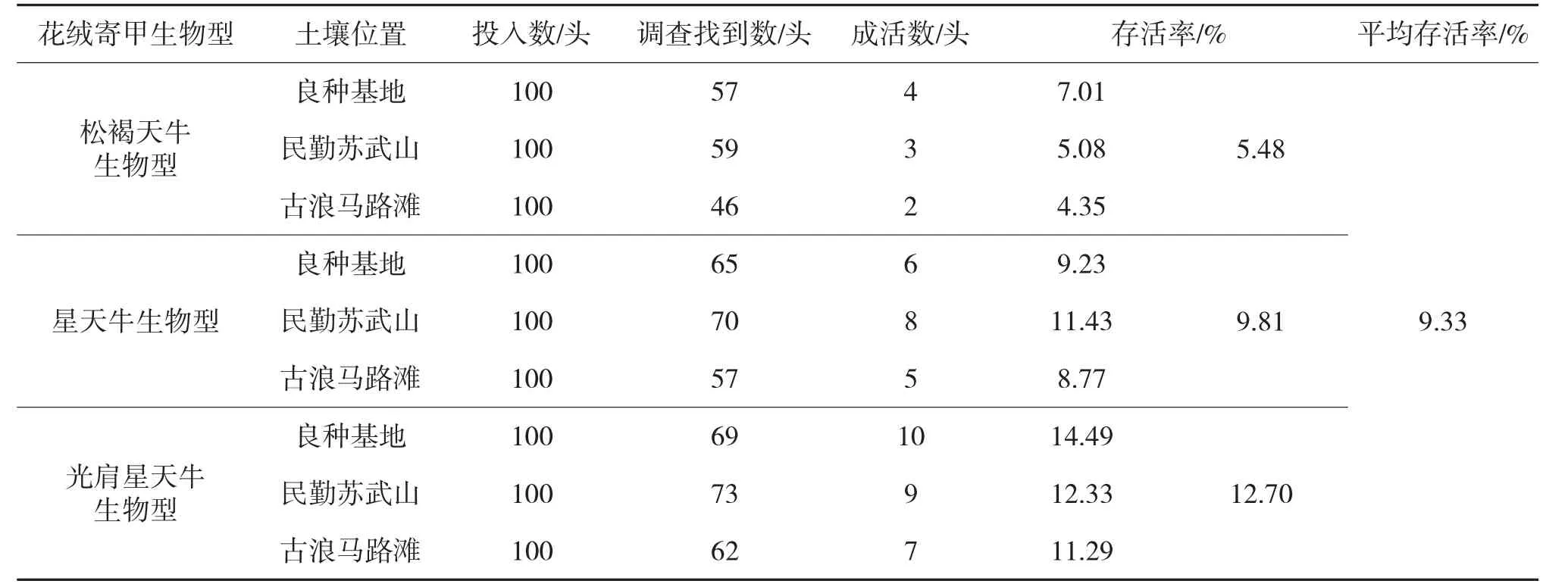

花絨寄甲成蟲在枯枝落葉層中越冬后,翌年春調查平均越冬成活率為11.16%。其中松褐天牛生物型、星天牛生物型、光肩星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率分別為6.27%、12.12%、15.09%。光肩星天牛生物型花絨寄甲在試驗地枯枝落葉層中越冬存活率明顯高于其他生物型,存活率最高的是良種基地試驗點的光肩星天牛生物型為16.66%,見表2。

表2 不同生物型花絨寄甲成蟲在枯枝落葉層中越冬調查表

3.1.3 花絨寄甲成蟲在木段上的越冬存活情況

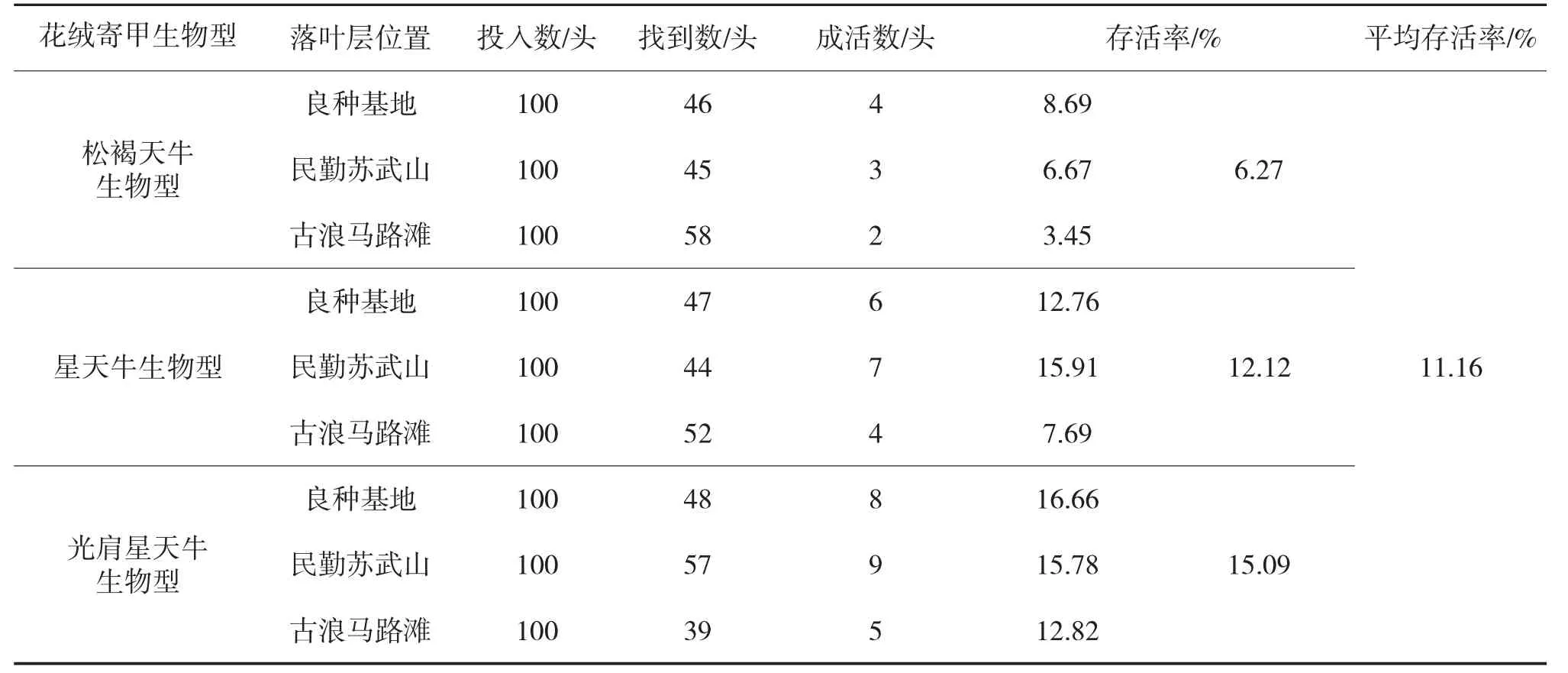

花絨寄甲成蟲在木段上越冬后,翌年春調查平均成活率為12.44%。其中松褐天牛生物型、星天牛生物型、光肩星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率分別為8.20%、12.76%、16.36%。光肩星天牛生物型花絨寄甲在試驗地木段上越冬存活率明顯高于其他型,存活率最高的是良種基地試驗點為光肩星天牛生物型為18.29%。木段上在光肩星天牛蟲道或樹皮裂縫內越冬,多聚集越冬,木段外發現個體沒有存活蟲體,見表3。

表3 不同生物型花絨寄甲成蟲在木段上越冬調查表

3.1.4 花絨寄甲成蟲在樹木上的越冬存活情況

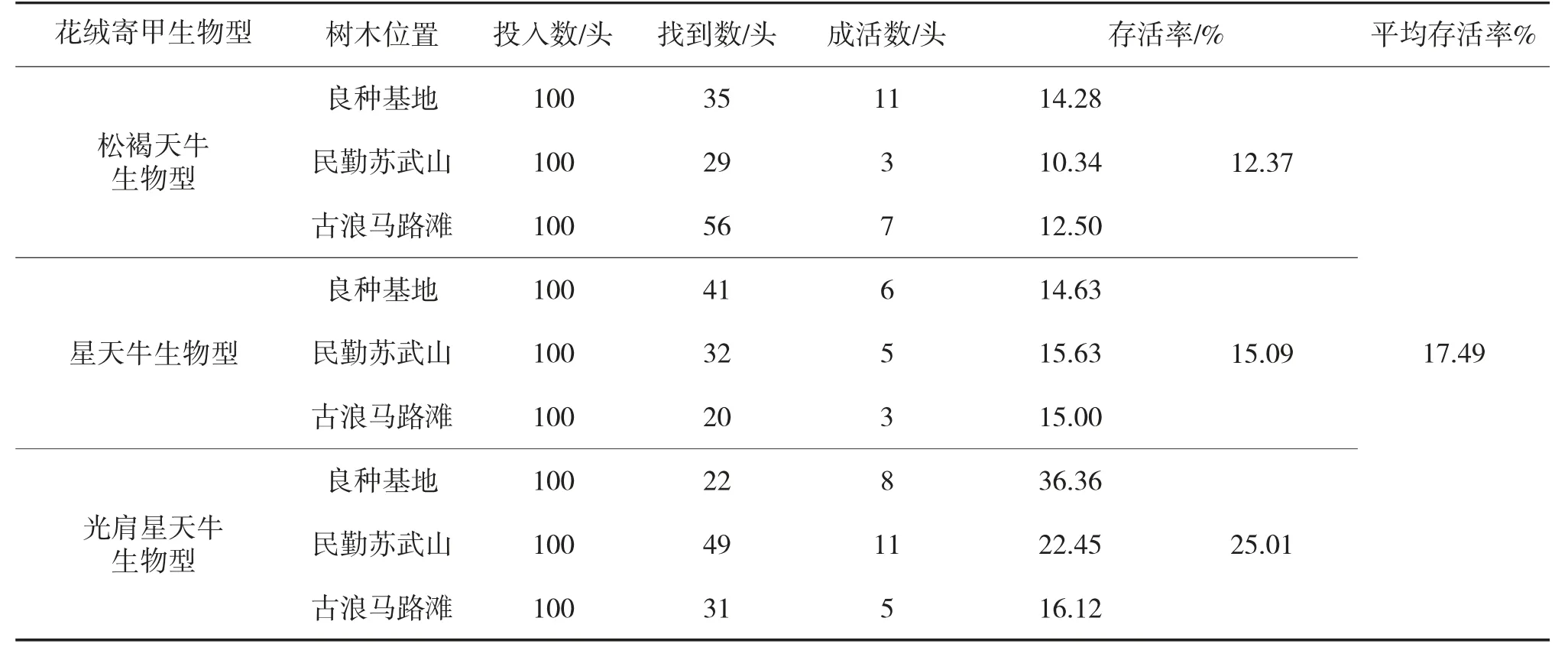

花絨寄甲成蟲在樹木上越冬后,調查時找到的數量為投放量的37%,統計計算平均成活率為17.49%,松褐天牛生物型花絨寄甲越冬成活率為12.37%,星天牛生物型的越冬成活率為15.09%,光肩星天牛生物型的越冬成活率為25.01%;存活率最高的是良種基地試驗點光肩星天牛生物型為36.36%。花絨寄甲越冬主要在天牛蟲道和樹皮裂縫內中越冬,隨氣溫下降花絨寄甲鉆入蟲孔或樹皮縫中聚集越冬,樹體蟲道內能為花絨寄甲越冬成蟲營造較好的微棲境,保護其更好地越冬生存,見表4。

表4 不同生物型花絨寄甲在樹木上越冬調查表

3.1.5 對照組存活情況

花絨寄甲成蟲于人工氣候箱內(溫度:9 ℃,濕度:70%)存活率在90%以上,松褐天牛生物型、星天牛生物型、光肩星天牛生物型花絨寄甲3個種批的體保存存活率無差異,見表5。

3.2 投放自然繁殖生長后越冬情況調查

3.2.1 林間繁育圃木段上花絨寄甲越冬存活情況

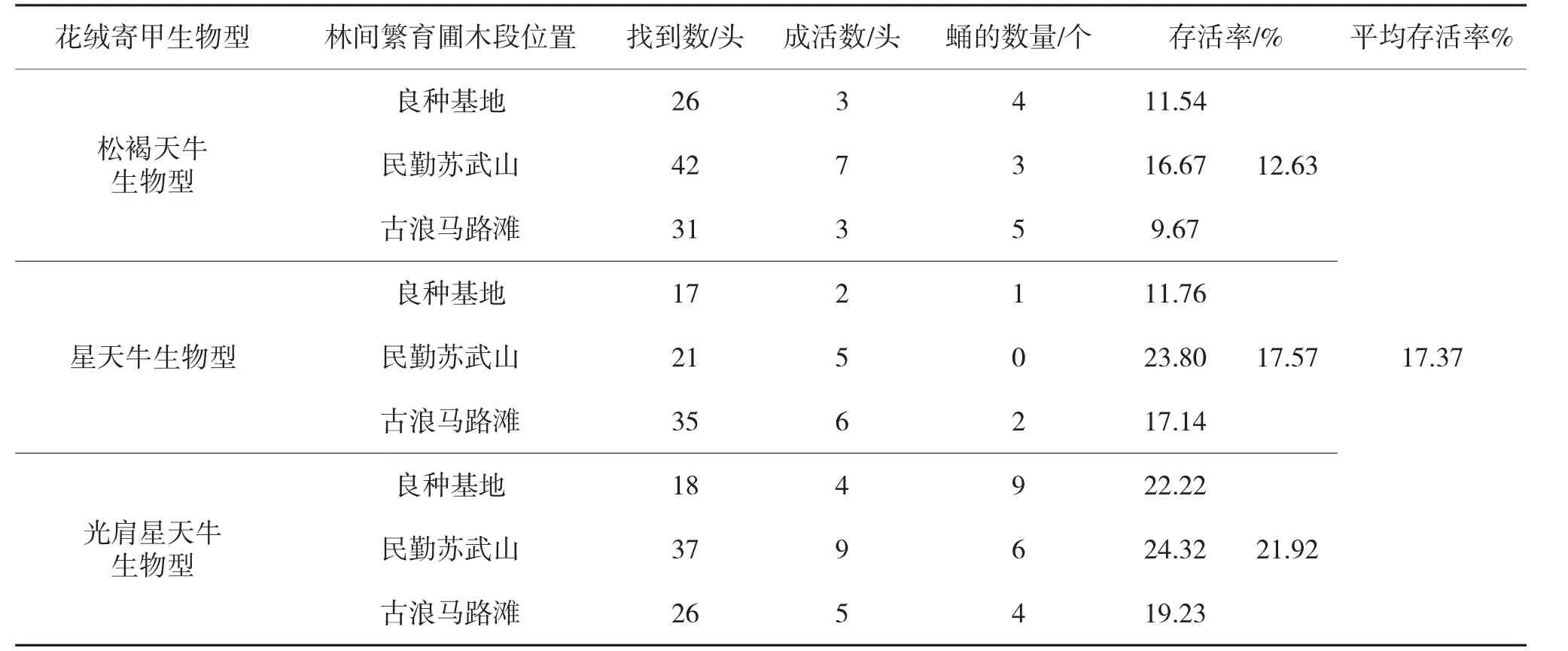

對2021年6月初建立的繁育圃中的木段進行劈木調查,此時花絨寄甲經過近一年生長繁育,既有投放的第一代花絨寄甲又有繁育后花絨寄甲子代,已形成一定的種群,經過自然繁育生長后,花絨寄甲以成蟲和蛹越冬。林間繁育圃木段上花絨寄甲越冬平均存活率17.37%。其中松褐天牛生物型、星天牛生物型、光肩星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率分別為12.63%、17.57%、21.92%。光肩星天牛生物型花絨寄甲在試驗地經過近一年生長繁育后越冬存活率明顯高于其他生物型,在民勤蘇武山試驗點光肩星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率最高達24.32%,見表6。

表6 不同生物型花絨寄甲在林間繁育圃木段上越冬調查

按試驗地點統計,經過近一年自然生長繁育的花絨寄甲越冬存活率,民勤蘇武山林場試驗點最高為20.5%,其次,依次為良種基地為16.88%,古浪馬路灘為14.45%。這與種群繁育生長情況密切相關,民勤蘇武山林場試驗點夏季積氣溫要高于其他2個試驗點,在夏季相對高溫的環境下花絨寄甲繁育周期縮短、子代生長發育快,到秋冬時花絨寄甲子代已發育成成蟲,抗寒能力增強。

3.2.2 釋放花絨寄甲林帶樹木上花絨寄甲越冬存活情況

試驗對2021年6月釋放了花絨寄甲的林帶中任意選取樣株進行采伐劈木調查,在3個試驗點每個點隨機抽取2株,通過對3個點6株樹的采伐劈木和認真尋找后,未發現花絨寄甲成蟲及蛹,只在良種基地試驗點1株樹木上發現了2個花絨寄甲蛹殼。因此,花絨寄甲在自然狀態下對越冬場所的選擇不僅局限于寄主樹木上,分布隱藏更隱蔽,在武威綠洲區花絨寄甲的越冬場所還需進一步調查確定。

3.3 數據分析

3.3.1 不同生物型花絨寄甲越冬情況比較

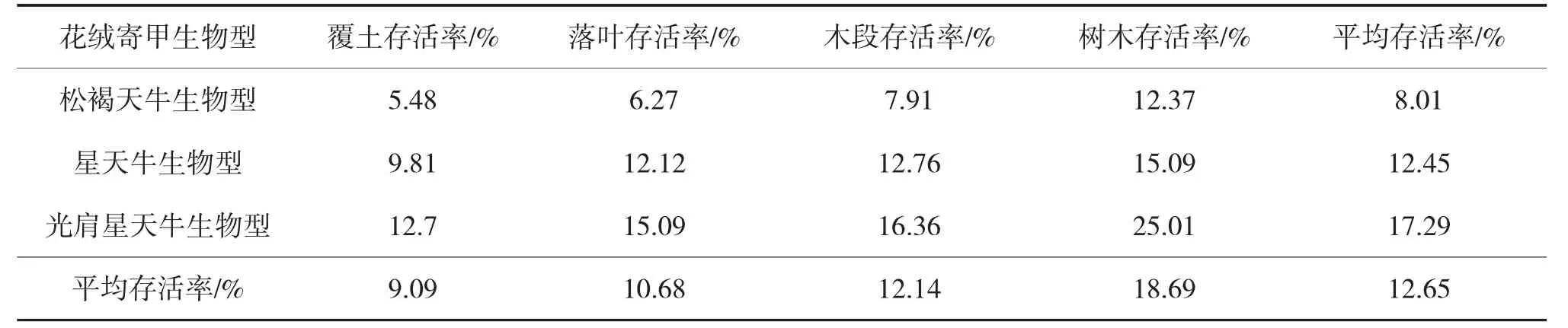

在野外3種生物型花絨寄甲成蟲在武威綠洲區的平均越冬存活率為12.65%。其中松褐天牛生物型、星天牛生物型、光肩星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率分別為8.01%、12.45%、17.29%。光肩星天牛生物型花絨寄甲在試驗地越冬存活率明顯高于其他生物型,見表7。通過室內特別溫濕度環境下,越冬存活率相近可知,在武威綠洲區,相較于松褐天牛生物型和星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率,光肩星天牛生物型越冬存活率更高。這與實驗室繁育時采集種群對外界環境的適應能力和不同生物型花絨寄甲對寄主的專一性有關,光肩星天牛生物型花絨寄甲由北京生物防治研究所提供,其繁育種源采集于陜西、河北等北方省份,種群自然抗寒性要高于松褐天牛生物型南方種群,加之寄主為光肩星天牛,更適合光肩星天牛生物型花絨寄甲食性,因此,在武威綠洲區光肩星天牛生物型花絨寄甲具有更好的適應性。

表7 不同生物型花絨寄甲越冬存活比較表

3.3.2 不同試驗點花絨寄甲越冬情況比較

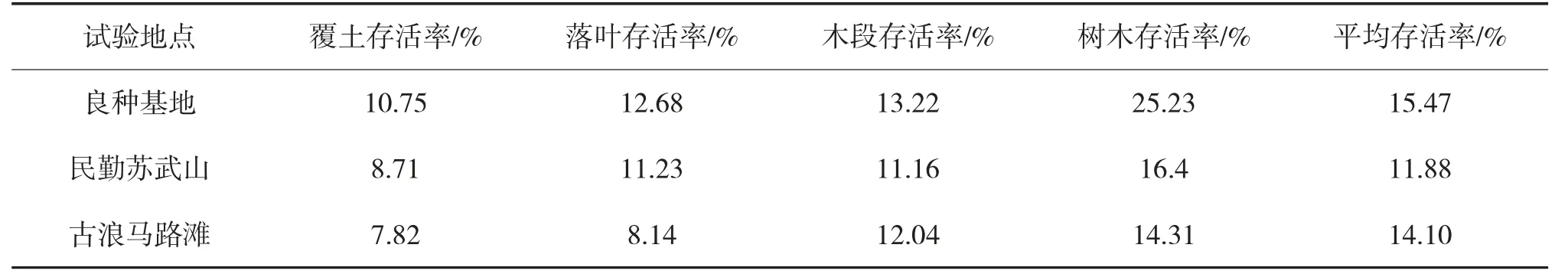

由入冬前投入花絨寄甲成蟲試驗可知,良種基地試驗點花絨寄甲越冬存活率在3個試驗點中最高為15.47%,其次為古浪縣馬路灘林場,民勤蘇武山林場最低,見表8。這與3個試驗地點冬季溫濕度情況相一致,良種基地位于武威市涼州區羊下壩鎮氣溫和濕度相對古浪馬路灘和民勤蘇武山要高,民勤蘇武山為干旱荒漠區氣候冬季寒冷干燥。

表8 不同試驗點花絨寄甲越冬存活比較表

4 結語

(1)不同處理花絨寄甲越冬存活率不一樣,投放在樹木上的花絨寄甲越冬存活率最高為17.49%。即越冬環境對花絨寄甲越冬存活率有影響,樹體蟲道內能為花絨寄甲越冬成蟲營造較好的微棲境,保護其更好地越冬生存。

(2)不同生物型花絨寄甲的越冬適應能力不同,試驗3 種花絨寄甲生物型平均越冬存活率為12.65%,其中松褐天牛生物型、星天牛生物型、光肩星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率分別為8.01%、12.45%、17.29%,光肩星天牛生物型花絨寄甲越冬存活率為17.29%,在武威綠洲區抗寒能力優于其他2種生物型。

(3)小區域氣候環境條件對花絨寄甲越冬存活率有影響,武威市國家級林木良種基地試驗點花絨寄甲越冬存活率是3個試驗點中最高的為15.47%,其次為古浪縣馬路灘林場和民勤蘇武山林場。這與3個試驗點冬季氣溫高低相一致。投放了經過近一年自然生長繁育的花絨寄甲,民勤蘇武山林場試驗點最高為20.5%;其次,依次為良種基地為16.88%,古浪馬路灘為14.45%。這與種群繁育生長情況密切相關,民勤蘇武山林場試驗點夏季積氣溫要高于其他2個試驗點,在夏季相對高溫的環境下花絨寄甲繁育周期縮短、子代生長發育快,到秋冬時花絨寄甲多為成熟成蟲,抗寒適應能力較強。

(4)自然環境下存活繁育的花絨寄甲適應性要強于實驗室繁育的,同在木段材料上,經過近一年自然生長繁育的花絨寄甲越冬存活率為17.37%,高于入冬前投放花絨寄甲的越冬存活率12.44%。春季釋放花絨寄甲在樹內繁育的新一代花絨寄甲種群,受樹木保護和隨著環境溫度變化逐漸進入休眠狀態,形成一定抗性,因此越冬成活率較好,比實驗繁育的成蟲投于野外的抗寒性強。