日本構建“內需主導型”經濟結構措施及效果評析

摘 要:20世紀70年代為了應對兩次石油危機、滯脹及國內經濟低迷,日本實施了以出口拉動經濟的“外需主導型”經濟發展戰略,引發了日美之間激烈的貿易摩擦。在內外壓力下,日本從20世紀80年代以來一直致力于重建“內需主導型”的經濟發展戰略,不僅制定了推進“內需主導型”經濟發展戰略目標,而且也實施了一系列擴大內需的宏觀經濟政策:即通過技術創新實現產業結構優化,提升經濟增長質量等。但由于日本構建“內需主導型”經濟結構改革滯后、宏觀調控政策屢次失誤、國際競爭力下降,因此,至今未能轉向“內需主導型”經濟發展。顯然,日本經濟“結構改革悖論”對中國構建“雙循環”發展格局具有重要的啟示與借鑒意義。

關鍵詞:日本;“內需主導型”;經濟結構;改革悖論

中圖分類號:F13/17?? 文獻標碼:A?? 文章編號:1004-2458(2023)04-0029-12

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2023.04.003

一、問題的提出

根據宏觀經濟理論,投資、消費與出口作為拉動經濟增長的“三駕馬車”決定其經濟發展的性質及韌性。其中投資是經濟增長的關鍵,而投資就要擴大內需。然而,在經濟發展中中日兩國均采取了以出口拉動投資和消費的“外需主導型”經濟發展戰略,體現出“外需”依賴性較高的特點。隨著國內外經濟環境的變化,中日兩國均面臨調整“外需主導型”經濟結構的挑戰。而日本從20世紀80年代開始實施了構建“內需主導型”經濟發展戰略,并采取了一系列結構轉型的措施,但迄今為止未能實現“內需主導型”經濟發展模式,且進入了“失去的三十年”。

目前國內外學術界普遍認為日本重建“內需主導型”經濟結構改革不成功。吉川洋等[1]提出進入80年代后日本未能構建消費主導型經濟發展,而消費持續低迷的原因為:工資等個人收入難以增長,養老金、醫療、看護等社會保障的不健全導致人們對未來生活的不安。張玉來[2]從日本產業和企業角度認為日本的改革功過參半。徐梅[3]認為日本老齡化加快、財政貨幣政策刺激不顯著、政權更迭頻繁、改革也相對滯后。守谷基明[4]闡明了日本的不景氣來源于制度性的問題。莽景石[5]從憲政轉軌出發,認為日本的官僚型多元國家主義形態完成工業化后優勢逐漸消失,政府被利益集團所控制無法轉向“憲政體制”。龐德良[6]強調90年代以后的公共投資失效,居民收入無法滿足消費等具體機制。賀滿萍[7]認為不良貸款問題、

通貨緊縮、產業結構失衡和高齡少子化等結構性問題都是造成日本經濟轉型不成功的重要原因。

關于日本“內需主導型”經濟結構改革對中國的啟示方面,國內學者提出了一些有益的觀點:趙英杰[8]從日本的經驗指出,中國應該積極應對匯率波動風險、推動主導產業發展和投資建設。孫麗[9]認為日本在擴大內需的過程中出現了失誤,加重了產業空心化和制造業的進一步衰敗,中國應當注意發展實體經濟,防止金融風險。付一夫[10]認為日本通過供需雙軌改革,在居民消費水平、技術產業升級、基礎學科建設和創新等方面取得了積極效果,但也留下了“樓市泡沫”和基建負債的教訓,值得中國警惕。

綜上所述,大部分文獻認為,日本“外需主導型”向“內需主導型”結構改革不徹底,未能實現日本經濟的持續增長。本文系統梳理戰后日本經濟結構演變,分析日本重建“內需主導型”經濟發展動因、目標及措施,深度解析日本“內需主導型”經濟結構改革失效的原因。顯然,日本在實現“內需主導型”發展戰略轉型中出現的“結構改革悖論”本文中經濟結構改革悖論為:日本為了構建“內需主導型”經濟發展實施了一系列財政、金融等放松管制的經濟結構改革,實現了產業結構優化、提升經濟增長質量等積極效果;但另一方面由于日本20世紀90年代以來政局不穩、改革缺乏延續性,且有些改革相互矛盾,導致日本內需疲軟、經濟增長動力不足、國際競爭力下降等消極影響,即呈現出“經濟結構改革悖論”。,對正在推進以內循環拉動外循環的中國“雙循環”發展格局具有重要的借鑒意義。

二、日本經濟結構演變及特征

根據經濟學理論和各國的實踐,所謂“循環”是從生產到消費各環節辯證統一的過程,而“雙循環”為“國內循環”和“國際循環”的統一,兩者缺一不可,但在不同經濟發展階段各國所采取的“循環”重點卻不統一。縱觀二戰后日本經濟發展戰略,經歷了以民間設備投資和個人消費為主的“內需主導型”向以出口為主的“外需依賴型”再向以擴大內需為主的“內需主導型”戰略轉型的三個階段。

(一)高速增長期:以民間設備投資和消費為主的“內需主導型”發展階段

在日本,內需由家庭消費、民間投資(包括民間設備投資與住宅投資)及政府消費和政府投資組成[11]。二戰后日本經濟百廢待興。針對本國資源貧瘠、市場狹小的特點,日本充分利用二戰后建立的國際貿易和國際金融體系,通過調動旺盛的民間設備投資和個人消費,實現了以內需為主導,外需為輔的經濟增長:一方面在GATT自由貿易體制下,日本可以廉價進口東南亞等國家的礦產資源和能源,并加工成重化工業產品出口到歐美國家市場,積累了大量的貿易順差,彌補了資源短缺的問題;另一方面在布雷頓森林體系下日元對美元匯率保持在1美元兌換360日元的固定匯率,極大地促進了日本的出口貿易,實現了經濟的高速增長。日本依靠“垂直型產業間貿易”,保持廉價的出口價格優勢,呈現出強大的貿易競爭力,為實現以投資和消費為主的內需主導型經濟增長奠定了良好的基礎,保障內需發揮經濟增長引擎作用;即在經濟高速增長期間內需對經濟增長的貢獻率達到85.4% ,而出口擴張的貢獻率僅為 13.9% [12]。其中日本消費支出占GDP的比重為60%左右,其經濟增長貢獻度為最高。顯然,這一時期日本的經濟增長戰略是立足國內產業,實現了“本國資本循環的流通過程在國外完成,生產過程在國內完成”[13]的“內需主導型”的經濟發展戰略。因此,20世紀60年代日本貿易依存度低于其他歐洲國家,與美國相當。

值得關注的是,日本經濟的高速增長雖然主要依賴于旺盛的民間設備投資和個人消費,屬于“內需主導型”經濟增長,但外需也成為實現日本經濟高速增長的重要保障。尤其是占出口比重較大的鋼鐵、化學、精密機械、運輸機械等部門的出口的劇增,發揮了拉動日本經濟高速增長的重要作用[14],日本通過向歐美的重化工業制成品的出口,極大地提升了日本重化工業產品生產率和質量,有效推動了日本經濟發展[15],即進口資源→加工(生產、制造)→出口產品戰略,促使日本實現了以重化工業為重點的高速增長[16],而日本經濟的高速增長以內需為主導、通過資源和市場“兩頭在外”的外需為輔,實現了內外需的良性循環。

(二)低速增長期:以出口為主的“外需主導型”發展階段

如上所述,日本經濟的高速增長依靠旺盛的民間設備投資和消費完成了生產、分配、交換到消費的良性循環。然而,1965年日本經濟面臨著生產過剩下的經濟衰退,而克服經濟蕭條的主要措施則是擴大對美國等海外出口,不僅迎來了戰后景氣時間最長的“伊奘諾景氣”,而且開始轉向以出口為導向的“外需主導型”發展階段。即日本企業為了擴大出口、提高國際競爭力,必須降低生產成本和勞動力成本,而這必然導致工資收入下降和消費水平的下滑。尤其是進入20世紀70年代后,隨著全球經濟陷入滯脹及石油危機的爆發,日本經濟亦從高速增長進入了低速增長階段,甚至出現了負增長(1974年)。顯然,在企業設備投資下滑、個人消費低迷等內需疲軟的背景下,拉動出口則成為日本經濟擺脫危機的重要動力。因此,進入20世紀70年代后日本貿易依存度不斷提高,最高時達到25%以上,而出口在日本實際國民總支出的貢獻度由1975年的14%,上升到1982年的19.6%,且1980年出口增長率為16.6%,遠超3%左右的GDP增長率[17],即日本經濟呈現出“外需主導型”的特征。不僅如此,日本通過優化產業結構和貿易結構,增加了對美汽車、半導體等資本密集型、技術密集型產品的出口,進一步增加了對外貿易收支的巨額順差,實現了“以外需拉動內需”的經濟發展戰略。隨著日本經常賬戶順差的不斷增加,尤其是對美國出口貿易的巨額順差,最終引爆了日美貿易摩擦。根據IMF統計,日本的貿易順差由1980年21億美元到1987年擴大至964億美元,其增幅為46倍,其中對美順差增長了38倍,即日本貿易順差中一半以上來自美國。面對日美貿易嚴重不平衡,美國政府對日本的不滿日益高漲,認為日本商品潮水般涌入美國市場導致美國企業倒閉、產業空心化、失業率高日美貿易摩擦不斷升級:即20世紀60年代末的紡織品、70年代的鋼鐵制品、80年代的機電產品、汽車、電信、金融等領域貿易摩擦此起彼伏,引發了全面的貿易摩擦。,而日本經濟結構的封閉性導致了日美貿易摩擦,因此美國要求日本實施“擴大內需下的市場開放”[18]。美國不僅動用超級301條款等貿易規則來制裁日本,而且也要求日本采取自愿限制出口,導致日本汽車等大量產品積壓碼頭,無法出口到美國市場。在美國的制裁下,日本不得已開放國內市場,采取撤銷牛肉、橙汁等進口量限制措施來解決日美貿易嚴重失衡的問題。

顯然,以出口為主的“外需主導型”戰略雖然在短期內刺激了日本經濟從20世紀70年代低速增長走向80年代的快速增長,但同時也引爆了日美之間越來越激烈的貿易摩擦,而在美國的極限施壓下,日本也開始轉向以刺激消費為主導的“內需主導型”發展戰略。

(三)經濟轉型期:重建“內需主導型”經濟發展階段

毋庸置疑,日美貿易摩擦是日本經濟由20世紀70年代“外需主導型”向80年代“內需主導型”經濟轉型的重要催化劑,而真正促動經濟結構轉型的動因則是日本經濟內部因素。

顯然,日本在高速增長時期充分發揮了民間設備投資和個人消費,加上出口對內需的拉動作用,取得了經濟的高速增長,而高增長下企業收益率上升、居民收入水平上漲又拉動了新一輪經濟的增長。然而,20世紀70年代進入低速增長后,日本企業收益惡化、居民收入難以提高,拉動宏觀經濟的政府公共投資和個人消費均疲軟,加上日美貿易摩擦下出口對經濟的拉動作用顯著下降,導致日本經濟增長動力減弱。尤其是第二次石油危機的爆發,日本“以外需拉動內需”的經濟循環面臨著結構轉型的困境。

首先,20世紀70年代兩次石油危機后,國際油價暴漲近4倍,導致嚴重依賴進口能源及原材料的日本企業出口成本大漲,喪失了出口價格競爭力。其次,以重化工業為主的“重厚長大”型工業化,能源資源消耗大、環境污染嚴重,使傳統粗放型產業增長難以為繼,產業結構急需由“重厚長大”型向“輕薄短小”型的轉型。再次,隨著60年代池田內閣“國民收入倍增計劃”的實施,日本政府不斷提高最低工資標準、完善社會保障,有效提高國民消費水平,縮小了貧富差距,基尼系數不斷下降,實現了“一億總中流”的社會。然而,進入70年代后日本企業面臨勞動力成本上漲、通脹等問題,嚴重削弱了企業出口競爭力。尤其是面對日益嚴峻的日美貿易摩擦,日本“外需主導型”的經濟戰略難以為繼,日本必須重建“內需主導型”經濟增長,實現國際協調型經濟轉換。為此,日本以1985年“廣場協議”為契機,對內實施了刺激消費、擴大住宅投資等刺激內需的措施,而著名的“前川報告”[19]也應運而出:主要目標為調整以出口為導向的外需依賴型經濟模式轉向“內需主導型”發展戰略:即對外推進金融自由化、日元國際化等一系列開放市場、放松規制的政策,加快了擴大民間消費,推進海外直接投資。在“以內需拉動外需”,由“貿易立國”轉向“投資立國”和“技術立國”,重建新的“內需主導型”發展戰略下,日本出口依存度逐漸下降,海外直接投資急劇上升,日本也成為全球最大債權國。

三、日本構建“內需主導型”經濟結構措施

根據馬克思主義循環理論,經濟循環由生產、分配、交換、消費四個階段循環的過程,其中生產是循環的開始,處于支配地位,但消費是生產的目的,是生產的實質完成形態,沒有消費,生產就只能處于一個潛在狀態而無法變為現實[20]。如上所述,在20世紀60年代日本就依靠強大的個人消費和民間設備投資等“內需”實現了經濟的高速增長,創造了“日本奇跡”,成為東亞經濟發展的領頭羊。然而,20世紀70年代全球經濟陷入滯脹、石油危機等國際格局的巨變促使日本調整“外需主導型”經濟:即出口導向型經濟戰略不僅頻遭日美之間不斷升級的貿易摩擦,而且依賴出口的經濟增長導致國內投資下降、民間消費低迷,經濟面臨衰退的困境。因此,進入20世紀80年代后,在內外壓力下日本又面臨著重建“內需主導型”經濟發展戰略的挑戰。

顯然,日本重建“內需主導型”經濟發展戰略,既是在日美貿易摩擦、石油危機等嚴峻的國際貿易形勢下的被動而為,更是日本主動調整經濟發展模式的結果。為此,日本采取了生產和消費、供給和需求雙軌改革。既包括加快技術創新和產業結構優化等生產和供給側改革,也實施擴大公共基礎設施建設,提高個人收入、降低個人所得稅等財政政策和寬松的貨幣政策,不斷完善社會保障體系等刺激內需的需求側改革。尤其是2013年“安倍經濟學”推出的結構性改革,其重點為刺激內需,解決通縮,實現內外經濟良性循環。

(一) 明確“內需主導型”經濟發展戰略,放松規制

日本經濟經過20世紀70年代以來“以外需拉動內需”的外循環發展戰略,國際收支轉為順差且順差幅度越來越增加,到1985年經常賬戶順差占GNP的比重為3.6%。由于主要順差來源于美國,因此日美貿易摩擦全面爆發、宏觀經濟陷入嚴重失衡。為了全面解決日本經濟結構性困境及外部壓力,時任中曾根首相成立了 “為實現國際協調的經濟結構調整研究會”,并于1986年4月提出了“為實現國際協調的經濟結構調整研究會報告書”(《前川報告》)。該報告首次提出“為了從外需依存向有活力的內需主導型經濟增長的轉換”“促進內需驅動的經濟增長方式,推動進出口產業結構的根本轉變”。之后陸續推出了《新前川報告》等一系列推動結構改革的各項文件即1986年5月通過《經濟結構調整推進綱要》;1986年12月,內閣協議會制定《調整經濟結構的基礎》;1987年4月,通過《經濟審議會經濟結鉤調整專門委員會報告》,也被稱為《新前川報告》。。該報告明確提出:“日本對外貿易和經常收支的巨額順差是日本‘外需主導型經濟結構的必然結果,因此, 解決對外失衡的根本辦法在于改變日本的經濟結構,即促進經濟增長方式由出口導向型向‘內需主導型轉型”,且進入20世紀90年代初進一步明確提出重建“內需主導型經濟”[21]的戰略方向。

毋庸置疑,《前川報告》第一次明確提出了日本重建“內需主導型”經濟發展戰略的方針以及順應國際經濟環境的變化、實施內外經濟協調發展的戰略目標。這也成為日本經濟20世紀90年代以來致力于構建“內需主導型”發展戰略的重要標志及出發點。而日本經濟在由外需轉向內需的戰略調整下,其凈出口比率顯著下降:1986—1990年間民間最終消費支出、民間投資平均拉動經濟增長分別為2.6個百分點和2.2個百分點,而出口卻是負增長。顯然,20世紀80年代日本經濟的快速增長,主要依靠個人消費支出的擴大和旺盛的企業設備投資。雖然進入20世紀90年代后隨著泡沫經濟的破滅,日本經濟陷入了長期的衰退,但《前川報告》成為指導日本經濟走向21世紀的經濟發展戰略。為此,日本進行了大刀闊斧的經濟結構改革,其目的為擺脫外需依賴,有效刺激消費,實現生產到消費的良性循環,并解決日益嚴重的日美貿易摩擦。為此,政府通過寬松的財政政策和金融政策,實施了放松規制,進一步開放國內市場等構建“內需主導型”經濟結構的一系列改革措施。

1.擴大公共投資、減稅降費等寬松的財政政策。

內需包括政府和民間的投資和消費,其中政府公共投資則是擴大內需的重要手段。80年代中期以來,日本政府采取了擴大公共投資,完善基礎設施和社會保障等經濟改革措施來應對外部市場惡化導致的外需疲軟。其中政府公共投資重點為改善住宅和生活環境的公共事業領域。根據1990年公共投資基本計劃,1991—2000年期間政府公共投資總額達到430萬億日元,有利于日本企業大規模擴大設備投資,有效刺激了內需。同時,為了刺激個人消費,增加個人收入,日本在20世紀80年代稅制改革中采取了降低個人所得稅和法人稅的雙重降稅政策,到1988年減稅達2萬億日元[22],而為了鼓勵人們儲蓄向投資的轉換,對小額儲蓄、郵政儲蓄、國債利息等免稅政策轉向小額投資的免稅政策,有效地鼓勵了個人消費與投資,擴大了國內需求。

2.放松金融管制,加快金融自由化。

為了加速民間企業對海外的直接投資,日本政府盡量創造有利的投資軟環境和硬環境。一方面從法律和規制方面加快實施投資自由化政策;另一方面為企業提供投融資便利與擔保,為企業向外投資提供財政和金融上的支持。在放松金融規制,實施寬松貨幣政策的背景下,日本銀行舉債發展基建基準利率由1980年8月的9%下降到1983年的5%,到1987年2月進一步降到了2.5%的戰后最低水平。在此階段,利率經過十連降,貨幣增長率高達兩位數,有力地推動了儲蓄轉化為投資和消費。

(二)調整經濟結構,優化產業結構和貿易結構

隨著20世紀70年代全球經濟陷入滯脹、石油危機的爆發、布雷頓森林體系的崩潰,出口主導型的日本經濟也從高速增長進入了低速增長甚至負增長。在日美貿易摩擦不斷升級的背景下,盡快擺脫對美出口依賴則成為日本走出經濟困境的重要途徑。根據“前川報告”提出的“從外需依存向有活力的內需主導型經濟增長的轉換”,日本提出了“貿易立國”向“技術立國”“投資立國”轉型的戰略,加快推進了經濟結構改革的步伐,不斷提升產業結構和貿易結構的優化。

1.提高內需質量,實現產業結構高度化。

擴大內需不僅僅是內需數量的擴大,而且更是內需質量的提升,而產業結構調整則是日本刺激內需的重中之重。主要體現在兩個方面:第一,大力推動第三產業的發展。日本實施“內需主導型”戰略以來,不斷提升國民收入水平,推動了旅游、餐飲、休閑等第三產業的發展,提升了產業結構的優化,加快了從物質型消費向更高層次的服務型消費的升級,使基尼系數由1970年的0.414降至1981年的0.334,而內需對經濟增長的貢獻也從1980年的0.9%大幅提高至1987年的5.0%。第二,主導產業由重化工業等勞動密集型向信息、半導體等知識密集型產業的發展。即發展信息化和自動化,使企業廣泛使用尖端技術和新材料,生產更多技術密集型的產品,因此重點扶持和發展電子通信、計算機、服務、新材料、生物工程、航天等朝陽產業,推進經濟結構的IT化和IC化,實現產業結構的高度化。

2.改善貿易結構,提升全球價值鏈位置。

日本為了應對20世紀70年代兩次石油危機,實施了能源多元化戰略。一方面加快能源結構的多元化,開發核能等新能源,降低對石油的依賴;另一方面調整嚴重依賴中東產油國的地緣結構,實現能源來源的多元化,從而化解對日本經濟的沖擊。不僅如此,隨著新興產業的不斷發展,日本改善了嚴重依賴進口原材料、出口美國市場的單一的貿易結構,逐漸增加了來自中國紡織品和一些工業制成品的進口,并向東盟、中國等地區和國家出口半導體等高附加值產品,即通過出口地區結構的多元化,化解了日美貿易摩擦的進一步升級。

不僅如此,為了應對石油危機,日本實施由“消耗能源型經濟結構”向“節能型經濟結構的”轉移。(1)大幅縮減石油、鋼鐵、造船等傳統夕陽產業規模,提倡節能環保、開發新能源的戰略;(2)降低進口中能源、礦產資源等自然資源的比重,增加中間品、工業制成品的進口,但出口中依然以機電產品、汽車、半導體等工業制成品為主;(3)加快以重化工業為主的工業化轉向節能化、高附加值化、信息化、脫工業化的戰略[23];(4)使貿易結構由“垂直型產業間貿易”向“水平型產業內貿易”轉型。為此,日本政府實施了對引進和研發新興產業技術的優惠和鼓勵政策,促進了民間企業的技術創新,加快由傳統制造業升級為中高端制造業,使日本企業不僅控制先進材料和先進制造設備等上游產業,而且也占據了研發核心零件這一中游產業,極大地提升了全球價值鏈中的高端地位,提升了國際競爭力,塑造了溢滿全球的日本制造業品牌。

(三)完善社會保障,消除城鄉二元結構

根據傳統經濟增長理論,由“外需主導”向“內需主導”的經濟戰略轉型中,關鍵因素為如何擴大內需,而擴大內需的根本動力來自于國民收入水平的提高。20世紀80年代日本政府采取了提高最低工資制、完善社會保障等措施,其結果,一方面日本工資收入增速長期高于GDP的增速;另一方面養老保險和失業保險的進一步完善,鼓勵國民放心消費,從而直接帶動了旅游、餐飲、休閑等第三產業的發展,不僅提升了產業結構升級換代,而且也帶動了消費熱潮,使最終民間消費增長率一直保持在55%左右。因此,竹內宏認為內需的急速擴大促成了日本在20世紀80 年代中期 “出口產業順利地完成向內需型產業的轉換”[24]。

20世紀60年代日本重化工業的發展及經濟的高速增長,吸引了大量的農村勞動力涌入東京、大阪等首都圈和大城市,導致了“過密”和“過疏”的矛盾,城鄉收入差距明顯,嚴重影響內需的擴大。為此,日本政府加快推進城市化的同時,致力于消除二元結構,順利跨越了“中等收入陷阱”。具體來看,20世紀60年代實施的 “國民收入倍增計劃”為提高居民收入,消除城鄉差距奠定了基礎。而進入20世紀70年代后時任田中首相提出了“日本列島改造計劃”,通過重新布局工業、完善交通網絡,實現改造舊城市、建設新城市等三項區域經濟平衡發展計劃。雖然該計劃最終以失敗而告終,但日本消除地區經濟差異,加快疏散東京非核心產業向首都圈中小城市釋放其功能,提升收入水平,有效刺激內需發揮了作用。尤其是進入20世紀80年代后,隨著產業附加值的不斷提升,企業進一步提高工資上漲率,而政府降低居民所得稅、實施雙休日制等改革措施均為改善消費結構、有效提升消費質量發揮了重要作用。

(四)加快以對外投資替代出口措施

根據國際投資理論,海外直接投資可以帶來貿易創造效應。毫無疑問,對資源貧乏、市場狹小的日本經濟來說,擴大內需為經濟增長的根本動力,但離開外需則難以實現經濟的良性循環。為了避免大規模出口而導致的日美貿易摩擦,“廣場協議”后日本以日元匯率大幅升值為契機,一方面采取放松國內規制,開放本國市場,且通過自動限制出口等措施緩和日美貿易摩擦,另一方面實施了“投資立國”戰略,“由投資替代貿易”,加快了以當地生產和銷售為特點的海外直接投資戰略,從而有效規避貿易摩擦對日本國內經濟的沖擊。

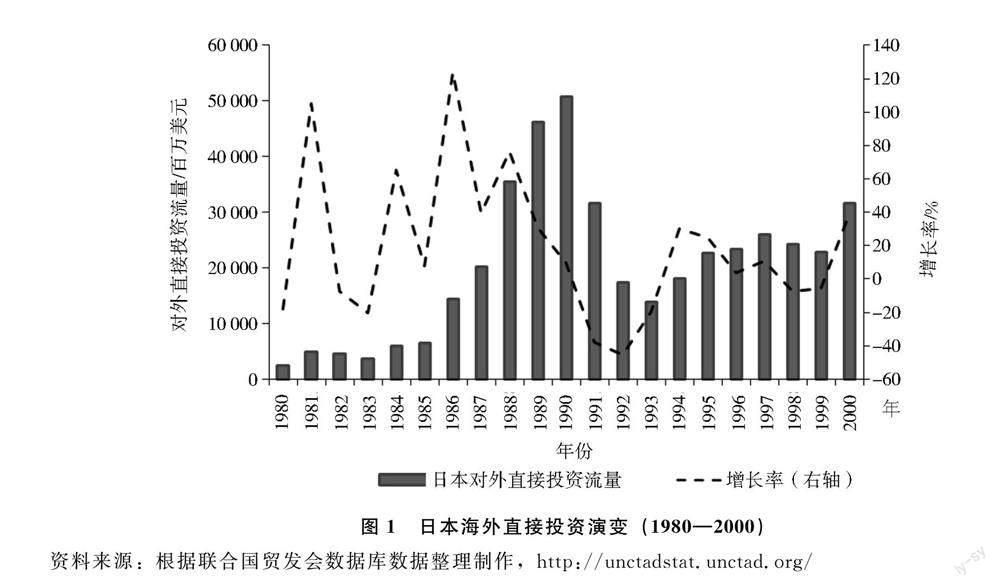

如圖1所示,進入20世紀80年代后日本實施“投資立國”戰略以來,日本對外直接投資迅猛增長,1984年首次突破100億美元之后持續增長,到1990年躍居世界第一對外直接投資大國。雖然進入20世紀90年代后隨著泡沫經濟的破滅,導致海外投資增長率下降,但海外投資收益迅速增加,到2005年投資收益順差超過貿易收支順差,成為經常項目順差的最大來源,且海外凈資產規模位居全球第一。根據小島清的“邊際產業”理論,日本的對外直接投資為“順貿易導向型投資”,是日本國內邊際產業的海外轉移,而低技術、低附加值、高耗能、高污染的“兩低兩高”的旭陽產業的海外轉移,從資金和空間上有利于加快日本國內科技創新和產業向價值鏈高端邁進,并為國內產

業升級釋放了大量空間,加快了產業結構向“高級化”的轉變。

四、日本構建“內需主導型”經濟結構戰略失效及成因

如上所述,進入20世紀80年代后日本加快了經濟結構改革的步伐,而《前川報告》和《新前川報告》明確了日本經濟增長方式由出口導向型向“內需主導型”轉型的戰略目標和方向,實施了放松財政金融管制,優化經濟結構的措施,并通過投資替代出口措施,緩解了日美貿易摩擦,同時鼓勵消費,擴大內需,促進了“以內循環拉動外循環”的發展,進入了80年代中后期的“泡沫經濟”時代。然而,以房地產、股市泡沫為代表的虛擬經濟的繁榮,必然導致20世紀90年代初泡沫經濟的破滅,使日本經濟陷入了“失去的三十年”。尤其是泡沫經濟破滅后,日本政權更替頻繁,政局不穩,導致經濟政策缺乏延續性,而政府財政政策和金融政策屢次失靈,痛失了果斷實行結構改革的良機[25],進一步加深了日本經濟長期的低迷和衰退,至今未能實現經濟社會的轉型升級,其教訓值得我們深思。

(一) 經濟結構改革失衡,未能協調好對內對外開放

毫無疑問,“內需主導型”經濟結構并不是封閉的國內循環,而是開放的國內國際雙循環,即擴大內需的同時對外開放市場,吸引更多的國際優質企業進入國內市場,加強市場競爭機制,提升國內行業的國際化競爭水平和經營管理能力。即構建“內需主導型”經濟發展戰略并非封閉國內市場,而是通過海外投資帶動和部分替代出口;擴大進口實現對外貿易的平衡;吸引外資刺激國內企業的創新和競爭力。

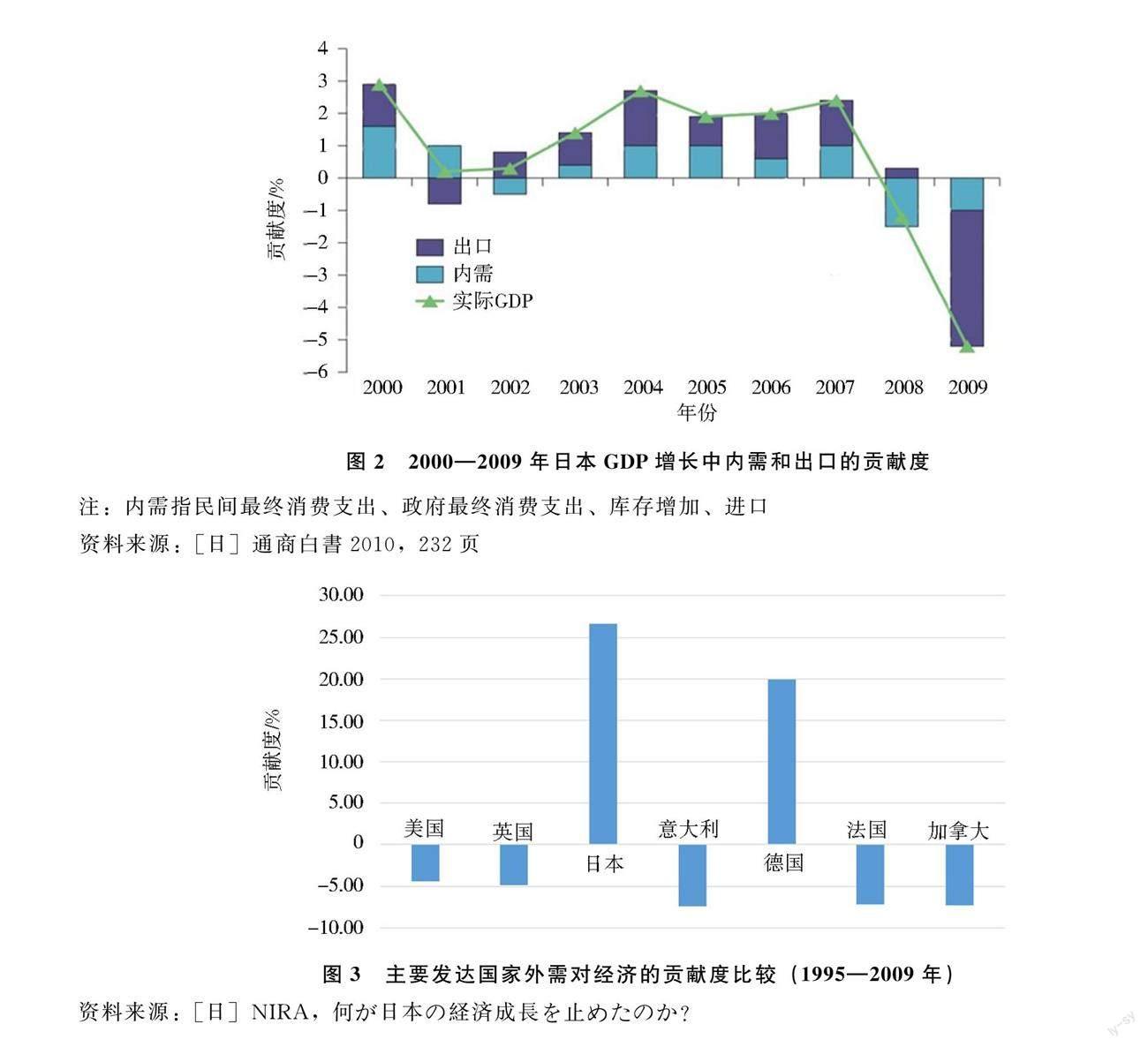

然而,20世紀90年代以來日本實施的開放市場、放松規制的結構改革并不徹底,加上政局不穩,結構改革政策缺乏延續性,很多具體措施有利于大企業,而中小企業處境困難;重視國內企業的對外投資卻未能充分開放國內市場,因此無法吸引全球有競爭力的企業進入本國市場。其結果,一方面內外投資市場的失衡導致國內產業的空心化,而企業活力不足、創新能力低下均嚴重制約著總需求的增長;另一方面相對保守的國內市場依然沒有活力,產業結構調整緩慢,無法提高企業收益率和工資水平,難以建立起“內需主導型”經濟結構,從而影響經濟的復蘇與增長。如圖2所示,2008年金融危機前后日本實際GDP增長率最高為3%(2000年),最低為2009年的-5%,其中2003—2007年經濟增長中出口貢獻度大于內需的貢獻度,而2008年金融危機后出口急劇下降也導致了日本經濟的負增長。再如圖3所示,1995—2009年,在主要發達國家經濟發展中日本外需的貢獻度遙遙領先,為26.6%,而除了德國以外其他國家均為負值,說明日本經濟發展中外需依然是拉動經濟發展的主要動力。

(二)宏觀調控政策屢次失誤,阻礙經濟結構轉型

所謂“成也蕭何、敗也蕭何”,20世紀90年代以來日本宏觀經濟調控政策雖然刺激了內需,但又阻礙了內需對經濟的拉動作用,即宏觀經濟政策相互矛盾,嚴重抵消結構改革的紅利。顯然,日本政府財政政策和貨幣政策等宏觀經濟政策的失誤又進一步加劇了經濟的衰退[26],不利于構建“內需主導型”經濟結構。

1.公共投資乘數效應減弱,財政赤字屢創新高。

根據弗里德曼持久收入假說,“公共投資能否拉動民間消費取決于公共投資能否增加國民的純收入以及這種收入是否具備持久收入的性質”。日本在20世紀經濟高速增長時期,民間設備投資和個人消費不斷升級,成為拉動經濟增長的動因,而政府基礎設施等公共投資又進一步促進了企業設備投資和消費的增加,公共投資的乘數效應顯著。泡沫經濟破滅后,為了拉動經濟,日本政府依然采取了大量投入公共投資的措施,包括偏遠地帶的公路、港口等項目。由于這些項目中有些是重復性投資(如瀨戶內海大橋建設等),使用效率較低,且長期來看入不敷出,因此對企業設備投資及個人消費的影響微乎其微,引發了企業收益和預期收益率及消費支出的下降,出現設備投資不足和設備過剩,最終不僅未能發揮政府公共投資對民間設備投資的拉動效應,而且降低了公共投資乘數,積累了巨額的財政赤字。據日本經濟企劃廳經濟研究所測算,1957—1971年的公共投資乘數為2.27,1966—1982年為1.47,1983—1992年為1.32,到20世紀90年代中期已降為1.21,降幅達到了一半以上。顯然,公共投資乘數的一路下滑大大降低了公共投資對經濟的牽引作用[27]。在通貨緊縮和經濟衰退中,大規模的公共投資必然導致國家財政赤字居高不下,債務危機陰霾加重。即2001年日本國債余額高達400萬億(泡沫經濟時期為170萬億)。進入21世紀后日本政府不斷提出財政健全化改革,但財政赤字不僅未能減少,而且越積越多,到2021年政府負債達到257%,成為OECD國家中財政赤字最多的國家。

2.屢次提高消費稅,導致個人消費持續低迷。

各國經濟發展的經驗證明,在開放經濟下宏觀經濟發展遵循著企業收益提高—工資持續上漲—消費不斷增加—經濟持續增長的基本規律。然而,20世紀70年代日本經濟內需不振、經濟陷入衰退的背景下,日本銀行采取了大幅降低基準利率的寬松貨幣政策,其目的為刺激民間消費,擴大企業生產。為此,貼現率從 1980 年的 9.0%下降至 1987 年的 2.5%。然而,央行大幅降息并未有效刺激內需,反而增加了奢侈品等領域的消費,對實體經濟拉動作用有限。為了解決增加公共投資而不斷攀升的財政赤字,日本從1989年開始征收3%的消費稅,之后連續上調了三次消費稅,即1998年由3%提高到5%、2014年4月提高到8%、2019年10月再次提高到10%。顯然,消費稅的不斷提高與拉動內需目標背道而馳,從而進一步拉低了民間消費欲望。正如竹中平藏所說,“在我看來,現在的政府想要進行的消費稅上調,只能看成一種盡管失敗近在眼前還要一個勁地沖在毀滅之路上的行為”日本慶應義塾大學全球安全研究所所長竹中平藏在世界經濟論壇2013年新領軍者年會暨第七屆夏季達沃斯論壇上指出消費稅增加不能徹底解決財政赤字。。

不僅如此,公共投資乘數的下降還反映在消費水平的低迷,而居民收入下降則是消費低迷的根本原因。影響日本居民收入下降的原因則為兩個方面:第一,就業形勢的惡化,整體收入水平下降。進入20世紀90年代后日本以終身雇傭制度為中心的內部勞動力市場逐漸轉向外部勞動力市場,而企業倒閉或效益的惡化,使失業率直線上升,加上臨時工、派遣工等非正式員工比率的上升,導致家庭未來收入不確定性日益增大,而居民出于謹慎動機的需要增加儲蓄、減少當期消費。因此,即使是政府加大了公共投資的力度,但只要這種投資不能帶動整個經濟恢復到自主增長和增加持久性收入,也不足以引致新的消費的增長。如2020年的日本居民平均年收入與20世紀90年代初期基本持平。所謂“三十年工資不變”下日本陷入了收入停滯—消費低迷的惡性循環。第二,消費支出結構惡化。一方面家庭收入絕對水平增長緩慢,另一方面家庭承擔的所得稅、社會保障支出、住房貸款等支出比例上升,導致家庭可支配的消費支出相對下降[28]。根據日本總務省的統計,2020年每個家庭月平均社會保險費支出比2006年增加了36%。可見,稅費和保險費上漲,而日本居民實際收入不升反降,嚴重影響了個人消費的增長。

(三)產業空心化加劇,國際競爭力下降

日本經濟從20世紀70年代進入低速增長以來,先后提出了“投資立國”“技術立國”戰略,其目的就是通過科技創新、擴大海外投資優化貿易和產業結構,構建內需主導型經濟增長。然而,一方面日本銀行實施的寬松的貨幣政策引發企業的投資流向樓市和股市,對實體經濟的融資需求造成擠出效應,最終導致泡沫破滅及經濟的長期衰退;另一方面大規模的海外直接投資與“去工業化”措施又引發了國內產業空心化,而過度重視“技術創新”而忽視開發國際市場,導致企業國際競爭力不斷下降,從而使日本陷入了“失去的三十年”。

1.大規模海外直接投資引發國內產業空心化。

在“投資立國”的戰略下,日本從20世紀80年代中期開始加快了海外直接投資步伐,而1985年“廣場協議”后日元匯率的急劇升值極大地推動了日本企業海外投資步伐,成為日本加快由外需拉動轉向內需拉動經濟增長的加速劑。1984年日本以對外直接投資突破100億美元為契機,連年創新高,一躍成為海外直接投資大國。然而,大規模的海外直接投資雖然加速了企業將勞動密集型產業轉移到海外生產,推進了經濟結構的轉型升級,但同時也引發了產業空心化,即國內投資增長速度滯后于海外投資增長速度,引發國內生產鏈條縮減、降低就業率,最終導致了泡沫經濟的形成和破滅。不僅如此,20世紀80年代日本企業對外投資中證券投資大于直接投資,且主要向美國夏威夷等房地產和金融行業等非制造業投資為主特別是1989年日本三菱財團買下美國洛克菲勒中心大廈成為日本對外投資的一個標志性事件。,對實體經濟的拉動效應有限,最終引致國內就業崗位減少和勞動工資下降,引發居民的可支配收入進一步減少及消費意愿的二次弱化。由于“泡沫經濟”破滅后日本國內制造業開始萎縮,而新興產業的發展又不足以彌補制造業轉移帶來的增長動能的缺失,從而進一步加劇了電子計算機、汽車等主要產業空心化,最終成為長期制約日本經濟增長的結構性問題[29]。

2.重技術輕市場,削弱“外需促進內需”作用。

“技術立國”也是日本要拉動內需、擺脫經濟低迷的長期發展戰略。熊彼特指出,“所謂的創新為‘發明和市場的新結合,即對企業來說能夠與市場相結合的創新才是有效創新,而僅僅是技術上的突破,那只能屬于科學家實驗室里的游戲”。從20世紀80年代以來日本提出了“技術創新立國”戰略,但日本制造業長期以來對技術有著偏執的追求,卻忽視市場的需求,導致研發與市場嚴重脫節,對內需的拉動作用有限[30]。1995年日本制定了“科學技術基本法”,大力推行了科技立國政策,不僅極大地增加了研發力度,創造了四項研發世界第一日本企業主導的研發支出占總研發支出的比率、核心科技專利(80%以上)、企業專利授權率(80%)、專利申請質量均為全球第一。,培養了僅次于美國的諾貝爾自然科學獎獲得者,但科技創新對經濟的拉動效果有限,未能如德國實現了經濟持續穩定地增長[31]。進入21世紀后中國等亞洲新興工業化國家低成本生產優勢凸顯、歐美發達國家生產技術迅猛發展的背景下,日本逐漸喪失了傳統的技術優勢。尤其是近年來日本制造業接連爆出財務造假、數據造假、質檢人員不合格、產品質量不合格等種種“丑聞”,嚴重損害了以“品質優良”而聞名全球的日本制造業國際競爭力,明顯降低了“外需”對“內需”的促進作用和良性互動,而制造業競爭力的下降也成為日本經濟發展的主要障礙,不利于日本重建“內需主導型”經濟增長。

綜上所述,以20世紀80年代中期《前川報告》為契機,雖然日本每屆政府致力于重建“內需主導型”經濟發展戰略,并在產業結構和科技創新等領域取得了一定的成效,但日本經濟陷入了“失去的三十年”,主要原因在于內外開放失衡下民間投資和消費長期低迷不振,政府公共投資效應減弱等內需不足所致,即“經濟結構改革悖論”導致日本經濟發展源動力不足,而老齡化、少子化的人口結構也不利于日本重建“內需主導型”經濟發展。一方面人口老齡化加劇了消費的低迷和社會保障支出的急劇上漲,導致日本財政狀況不斷惡化;另一方面少子化直接引發了企業活力的下降及有些行業勞動力的不足和結構性失業。加上日本在21世紀以前采取保守的勞動力政策,不愿意引進外國廉價的勞動力,其結果企業面臨結構性勞動力不足的難題,亦不利于技術創新。顯然,人口結構也成為制約日本經濟重建“內需主導型”經濟模式的桎梏。

五、結論與啟示

從20世紀70-80年代日本經濟發展及目前中國經濟結構來看,中日均呈現出對國際經濟的依附性較高的特征,具有相似性,而出口等外需在經濟的特定發展階段均發揮了重要作用。即為了擺脫20世紀70年代石油危機及滯脹,日本經濟走上了以出口拉動經濟的“外需主導型”的經濟發展,從而擺脫了石油危機沖擊下的低速增長,邁入了80年代快速增長,但同時也引發了激烈的日美貿易摩擦。為此,1986年日本政府接連推出了《前川報告》和《新前川報告》,確立了由外需依賴型經濟轉向具有活力的“內需主導型”經濟增長的戰略目標,實施了刺激內需的一系列經濟結構改革,實現了產業結構的優化、改善了貿易和消費結構。然而,由于日本政局不穩、改革缺乏延續性、放開規制不徹底、未能激活國內市場競爭機制等弊端,導致日本經濟陷入了“結構改革悖論”。顯然,日本重建“內需主導型”結構改革的經驗與教訓對中國構建“雙循環”格局的發展具有重要的啟示與借鑒意義。

首先,“雙循環”為“國內循環”和“國際循環”的統一,兩者缺一不可,但在經濟全球化背景下,擴大內需,拉動個人消費將是實現內外平衡發展的重要保障[32]。即以國內民間消費和投資為主的“內循環”為經濟長期穩定、可持續發展的根本基礎,而不斷提升技術創新則是走出“低端鎖定”的關鍵所在。日本經濟在20世紀50年代中期至60年代,依靠旺盛的民間投資和消費為主的“內需”實現了舉世矚目的“日本奇跡”,而20世紀80年代中期以來,日本又提出“以內需拉動外需”的“內需主導型”戰略目標,并實施了生產和消費、供給和需求的雙軌改革措施,即致力于經濟轉型,提出金融自由化、國際化,放松市場管制、提倡創新。日本通過技術創新實現產業結構的優化,實現產業鏈向中高端攀升和經濟高質量發展。而科技立國以及合理的社會收入分配制度改革和財政金融政策為中國構建“以內循環為主拉動外循環”的“雙循環”發展格局提供了很好的經驗。

其次,重視“經濟結構改革悖論”,提高結構改革的效率。日本的經驗表明,經濟結構改革為構建“內需主導型”經濟發展戰略的根本動力,但不合理的結構改革則是經濟陷入衰退的根源。日本在重建“內需主導型”戰略中,由于結構改革滯后、政府政策判斷失誤導致了20世紀90年代初泡沫破滅,使日本經濟陷入長期衰退,導致居民收入長期停滯不前,個人消費持續低迷日本岸田政府擬實施“新資本主義”,提出“令和版國民收入倍增計劃”,其目的就是提高工資,增加居民收入,從而刺激消費。。如進入21世紀安倍政府第二次上臺后,一方面提出要實現財政健全化,但卻不斷追加緊急財政對策,而面對新冠疫情沖擊和俄烏沖突,日本岸田政府也不斷擴大支出,導致財政赤字越積越多;另一方面又要提高消費稅來加大國民的負擔,降低消費預期。我們要吸取日本在結構改革中因盲目放松金融行業的規制和經濟“硬著陸”所帶來的嚴重后果及教訓,要正確處理改革與發展、結構轉型與發展的關系。不僅注重結構改革與對內開放并行,而且還需要放松規制,保持高度的開放性和外向性,以此加強國內市場競爭機制。一方面通過財政稅收和信貸政策提高民間消費和投資等內需對經濟的拉動作用,另一方面還需要處理好虛擬經濟與實體經濟的關系,提高金融服務實體經濟能力,促進技術創新和產業升級,保持適度的對外貿易依存度,實現國際收支的相對平衡,實現內外良性循環。

最后,不僅要實現“內外需”的協調發展,而且還要重視“外需”對“內需”的反作用力。日本經驗和教訓說明,要辯證處理“內外需”關系,即“內需主導型”非排除外需對宏觀經濟中的重要作用,如果采取完全的以內需為主導的經濟,那么在風云突變的經濟全球化浪潮中很容易被邊緣化,且因缺乏國際經濟競爭環境而失去發展活力和競爭力。目前,中國工業體系完備,既能滿足國內投資需求和消費需求,也能提供國際市場各類商品的需求。面對中美貿易摩擦、俄烏沖突等不確定因素,中國既要積極適應國際政治經濟環境的變化,以開放的國內市場促進和帶動國內企業參與國際市場循環,還要積極吸引國外優秀企業進入國內市場,充分發揮市場競爭機制;不僅加大開放吸引資本和技術,以外需市場彌補本國要素資源的不足,促進中國經濟結構的平衡,增加居民收入促進消費和提升消費結構,而且還需要消除地區發展差異,完善社會保障,克服人口老齡化少子化對內需的制約效應,保證中國經濟的靈活性、機動性以及經濟長期穩定地發展,真正實現“以內需為主導”的國內國際雙循環發展格局。

[參考文獻]

[1]吉川洋.山口廣秀,大嶋秀雄.低迷する消費[M].東京:日興リサーチセンター,2017:1-18.

[2]張玉來.產業政策與企業創新——日本汽車產業成功的啟示[J].南昌航空大學學報,2008(2):25-32.

[3]徐梅.日本經濟“平成蕭條”與“令和”展望[J].現代日本經濟,2020(5):1-12.

[4]守谷基明.日本經濟成長、發展中的諸問題 與制度變遷、變革、轉型的軌跡[J].日本研究,2004(3):46-53.

[5]莽景石.政府的比較優勢變化與日本經濟的長期蕭條: 一個憲政轉軌的政治經濟學分析[J].世界經濟,2002(8):40-45.

[6]龐德良.論日本公共投資困境與經濟衰退長期化[J].財貿經濟,2002(2):54-57.

[7]賀滿萍.日本經濟存在的結構性問題及其對中國的啟示[J].經濟研究參考,2012(47):95-98.

[8]趙英杰.日元匯率波動與內需型經濟轉型——日本經濟史 (1980-1990) 的考察[J].日本研究, 2010(4):32-37.

[9]孫麗.日本的 “去工業化”和 “再工業化”政策研究[J].日本學刊,2018(6):49-72.

[10]付一夫.30多年前,日本也曾“經濟內循環”[J].黨員文摘, 2021(11):51-53.

[11]野口悠紀雄.経済収支のインバランスと経済構造の調整[J].金融研究,1988(1):21.

[12]錢納里,魯賓遜,賽爾奎因.工業化和經濟增長的比較研究[M].上海: 上海三聯書店,1989 :411.

[13]李萍.日本“貿易立國”戰略在戰后資本積累中的作用[J].日本問題研究,2002(4):1.

[14]高橋龜吉.戰后日本經濟躍進的根本原因[M].宋紹英,伊文成,等,譯.沈陽:遼寧人民出版社,1984:122.

[15]深尾京司,中村尚史,中林真幸.日本経済の歴史5現代1—日中戦爭期から高度成長期まで(1937-1972)[M].東京:巖波書店,2018:258.

[16]小華和洋.産業構造について[J].北海道女子短期大學研究紀要,1986(20):126.

[17]小林正人.戦後日本の産業政策と高度経済成長-産業政策の有効性と評価に関する一考察[J].經濟論叢 ,1984, 134(5-6):52.

[18]遲福林.RCEP的機遇,中日韓不應錯過[EB/OL].(2023-06-28).http://fta.mofcom.gov.cn/article/fzdongtai.

[19]國際協調のための経済構造調整研究會.國際協調のための経済構造調整研究會報告書(経構研報告)(前川報告)[R].東京:國際協調のための経済構造調整研究會.1986.

[20]金仁淑,王森垚.雙循環發展格局的國際經驗及中國發展路徑[J].甘肅社會科學,2021(3):174-175.

[21]財団法人連合総合生活開発研究所.內需主導型経済の再構築,93年度経済情勢報告[R/OL].[2021-03-08].https://www.rengo-soken.or.jp/work/fe682cedabb5decac196b9a1cc23ab87ae14e22a.pdf.

[22]王雪.日本當年“內循環”的經驗與教訓值得記取[R/OL].[2021-02-10].

https://www.sohu.com/a/435823515_100203250.

[23]小柴徹修.持続的発展可能な日本の産業構造の構築[J].東北學院大學経済學論集,2010(176):65.

[24]竹內宏.日本現代經濟發展史[M].北京: 中信出版社,1993:330.

[25]八代尚光.薄氷に立つ日本経済:內需主導の成長はなぜ実現しなかったのか,[R/OL].(2008-02-26)[2022-10-10].https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0232.html.

[26]金仁淑.“安倍經濟學”:沒有 “實感”的經濟增長及政策錯位[J].日本問題研究,2018(2):25.

[27]龐德良.論日本公共投資困境與經濟衰退長期化[J].財貿經濟,2002(2):56.

[28]小林正大.戦後日本の産業政策と高度経済成長-産業政策の有効性と評価に関する一考察[J].經濟論叢,1984, 134(5-6):53.

[29]張曉蘭.日本由“貿易立國”向“投資立國”轉變的經驗[J].海外投資與出口信貸,2015(4):36.

[30]金仁淑.日本制造業競爭力下降,丑聞頻發[J].現代日本經濟,2019(6):62.

[31]岡野武志.科學技術創造立國と未來への投資[J].大和総研調査季報,2011(2):5.

[32]経済同友會.消費活性化が経済成長を促す[R/OL].(2008 -05-01).

https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2008/pdf/080522a.pdf.

[責任編輯 王雅坤]

The Effect and Enlightenment of Japans Reconstruction of “Domestic Demand-Oriented” Economic Development Strategy

JIN Renshu

(Business School, China University of Political Science and Law, Beijing, 100088, China)

Abstract:? In the 1970s, in order to cope with the two oil crises, stagflation, and domestic economic downturn, Japan implemented the “external demand-oriented” economic development strategy, which led to the fierce trade friction between Japan and the United States. Under the internal and external pressure, Japan has been committed to the reconstruction of the “domestic demand-led” economic development strategy since the 1980s. It not only formulated the strategic goal of promoting the “domestic demand-led” economic development, but also implemented a series of macroeconomic policies to expand domestic demand, that is, to optimize the industrial structure through technological innovation, improve the quality of economic growth and so on. However, Japan has not been able to turn to the “domestic demand-oriented” economic development because of the lagging reform of the “domestic demand-oriented” economic structure, the repeated mistakes of macroeconomic regulation and control policies, and the decline of international competitiveness. Obviously, Japans economic “structural reform paradox”has? important reference significance for China to build a “double circulation” development pattern.

Key words: Japan; “domestic demand-oriented”; economic structure; reform paradox

收稿日期:2022-06-08

基金項目:

國家社科基金重大項目“構建人類命運共同體進程中國際經貿規則重構博弈與中國的戰略選擇”(19ZDA053);中國政法大學科研創新引導專項項目“中美貿易摩擦背景下加深中日經貿合作路徑及對策研究”(10821437)

作者簡介:金仁淑,女,中國政法大學商學院教授、博士研究生導師,主要從事日本經濟研究。