融水對CO2激光融冰的影響

張 楠,王瑛雨,Pavel Talalay,范曉鵬,宮 達,王 婷,韓 博,魏賢哲,柏洪亮,王 亮

1.吉林大學建設工程學院,長春 130026

2.吉林大學極地科學與工程研究院,長春 130026

3.吉林省水利水電勘測設計研究院,長春 130021

0 引言

自1892—1893年Erich von Drygalski鉆取第一根冰心以來,隨著冰層鉆探技術的不斷發展,人們可以通過對極地冰層的觀測和對冰心的研究為冰蓋形成及演化、氣候變化的研究以及地球系統規律的揭示提供依據[1-2]。各國科學家在極地地區進行了多次鉆探,以求鉆穿冰蓋獲取極地冰心、極地冰下湖水及基巖樣品。美國20世紀60—70年代設計的CRREL(cold region research and engineering laboratory)鉆具成功應用于南極伯德站,其是鎧裝電纜機械取心鉆具原型[3];20世紀80年代由日本國立極地研究所設計的JARE(japanese antarctic research expedition)鉆具在冰穹F深冰心鉆探項目中鉆進深度超過3 000 m,至今仍是國際上比較成功的深冰心鉆探案例之一[4-5];丹麥哥本哈根大學在20世紀90年代設計的HANS TAUSEN鉆具,參與了包括EPICA(european project for ice coring in antarctica)、NEEM(north Greenland Eemian ice core)在內的多個極地鉆探項目,并且鉆深均在2 500 m以上[6-7];2012年俄羅斯科學家使用機械鉆在南極洲東部的Vostok站率先鉆穿冰蓋,獲取了冰下湖水,這次鉆探共鉆進3 769.3 m[8-9],是目前極地鉆進最深的冰鉆鉆孔。

除了機械鉆,熱水鉆和熱融鉆進也是快速鉆到極地冰下基巖的方法。對于熱水鉆,有3個具有代表性的冰下湖勘探項目[10],其中:2012年12月,英國科學家計劃使用清潔的熱水鉆進入Lake Ellsworth冰下湖[11];2013年1月,由美國主導的WISSARD(wisconsin ice sheet study and whillans ice stream subglacial access research dring)考察隊通過在鉆井過程中使用紫外線輻射,減少微生物污染,獲得了位于南極洲西部的Whillans冰下湖的微生物樣品[12-13];2018年12月,SALSA(subglacial antarctic lakes scientific access)團隊宣布用高壓熱水鉆融化了約1 067 m的冰層后,到達了Mercer冰下湖,并收集了6 m深處的冰下湖水樣本和海底沉積物樣本[14]。對于熱融鉆進,國內具有代表性的鉆具是由吉林大學研發的可回收型全自動冰下環境探測器(recoverable autonomous sonde,RECAS)[15]。RECAS熱融鉆具主要基于科技部“南極冰下湖無污染鉆進采樣與觀測系統研發”項目研發,已多次應用于南極鉆探工作。

機械鉆、熱水鉆、熱融鉆等鉆進方式經過幾十年的發展,在極地鉆探領域已經相對成熟。但其設備龐大繁瑣,運輸組裝過程中會占用大量的人力、物力和財力,同時也會占用很多寶貴的采樣、研究時間。而激光作為一種非接觸無擾動、無污染、高能、方向性強的加工方式,在石油、油氣井鉆井的巖石切割方面有了較為成熟的發展[16-17]。雖然激光未應用于極地冰雪鉆探,但國內外學者也在該領域做了大量研究。Edward等[18]對CO2激光切冰進行了研究,認為紅外波長段的激光可以在很短的距離內被冰所吸收,并對應用CO2激光取心鉆探光學系統進行了概念化設計。Sakurai等[19]開展了較為系統的以冰層鉆探為目的的CO2激光融冰技術研究,設計了一種ULR-25型CO2激光器,其可產生連續10.6 μm波長的激光并應用于融冰試驗,測量出幾種照射強度、冰雪密度以及單一功率下不同角度光束的鉆進速度。王亮[20]采用模擬和實驗相結合的方法,利用COMSOL Multiphysics多物理場軟件模擬CO2激光定點、旋轉切割冰心的過程,并用正交實驗加以驗證,揭示了不同激光功率、不同轉速下,激光切割冰心的規律和機理。

激光應用于極地鉆探仍處于探索階段。作為一種高能量融冰鉆進方式,激光在鉆進冰的過程中必定有融水的產生,而這些融水對鉆進效率的影響仍有待進一步研究。為此,本文在(-10±1) ℃的環境溫度下設計不同角度、不同功率對直徑100 mm的冰樣品進行激光定點穿孔實驗,旨在進一步研究融水在鉆進過程中的影響,并為后續極地鉆探裝備的設計研發提供一定的數據參考。

1 CO2激光融冰理論

1.1 冰的光吸收特性

激光是一種電磁波,當它作用于目標時能與目標分子發生共振現象,將電磁波的能量轉化為熱能。這種能量的轉化在激光對冰層的鉆進能力中通過冰對激光的吸收特性表現出來。而在冰對光吸收特性中,作為波長函數的復折射率起決定作用。復折射率分為實部和虛部兩部分,實部代表了介質對電磁波的色散,虛部代表了介質對電磁波的吸收。其中虛部可以由消光系數k定義,消光系數k與線性吸收系數α有關,其關系式為

α=4πk/λ。

(1)

式中,λ為光的波長。

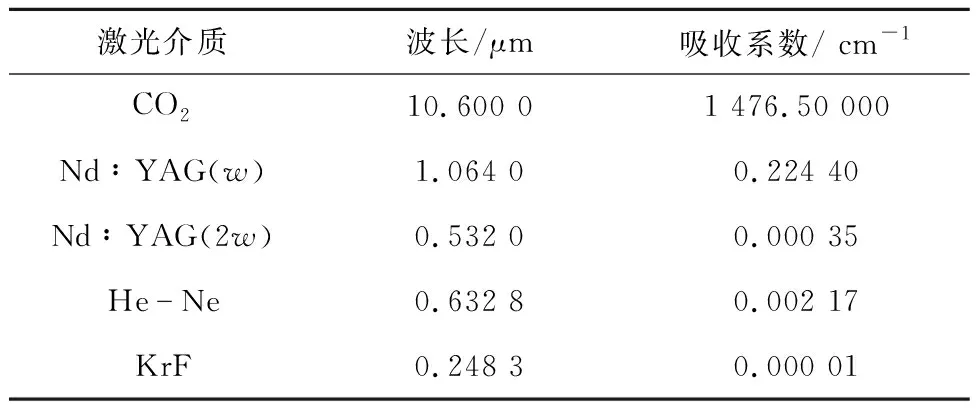

Stephen等[21]的研究數據表明,冰的吸收系數在近紅外到中紅外區域顯著增加。在(-7.15±20) ℃范圍內的環境溫度下,波長為10.600 0 μm的CO2激光,冰的吸收系數約為1 476.500 00 cm-1;而在Nd∶YAG(釔鋁石榴石晶體)激光波長為1.064 0和0.532 0 μm處,吸收系數明顯降低,分別為0.224 40和0.000 35 cm-1;在He-Ne(氦氖激光)對應的0.632 8 μm波長處的吸收系數為0.002 17 cm-1;在KrF(氟化氪同體激光)對應的0.248 3 μm 波長處的吸收系數為0.000 01 cm-1(表1)。

表1 冰在CO2激光與其他4種介質激光特征波長處的吸收系數

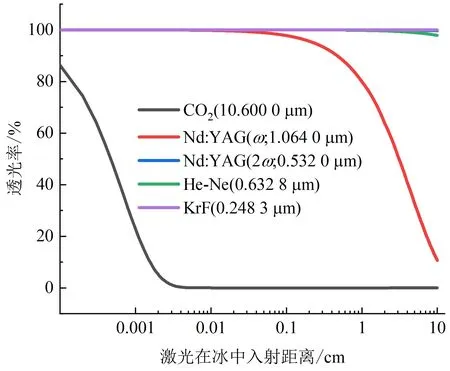

在同等環境溫度下,冰對于波長10.6 μm的CO2激光,可以在0.01 cm的距離內吸收幾乎100%的光強,而其他波長的激光想要達到這個吸收效果,需要厘米、米甚至千米級別的距離才能實現。如圖1所示,CO2激光波長處的吸收能力明顯強于其他幾種激光。這種吸收的能量可以有效地轉化為熱能,進而融化冰。

ρ冰=917.65 kg/m3;波長據文獻[21]計算。

1.2 CO2激光融冰的物理過程

參考Stephen等[21]在10.6 μm波長段匯編數據的試驗所設置的溫度條件(-7.15±20) ℃,本實驗在(-10±1) ℃的環境溫度下進行。根據表1和圖1,冰在極短的距離內完全吸收CO2激光的能量,這些能量使冰經歷如下5個過程。

1)冰從(-10±1) ℃升溫至(0±1) ℃,這個升溫過程中冰的相并沒有發生改變,依舊是固態,但這個過程成為冰繼續吸收能量由固態融化為液態的前提。過程1)中的能量消耗記為能量Ⅰ。

2)冰在(0±1) ℃由固態融化為液態,這個相轉變過程并不一定是從0 ℃突然開始的,而是在0 ℃前后一定范圍內均在發生。過程2)中的能量消耗記為能量Ⅱ。

3)融化后的水繼續被激光加熱升溫,由(0±1) ℃升溫至(100±3) ℃沸騰。

4)由于激光的高能量使冰在(0±1) ℃直接升華為水蒸氣。過程3)4)中的能量消耗記為能量Ⅲ。

5)是過程3)中被加熱至沸騰的水繼續吸收能量蒸發為水蒸氣。過程5)中的能量消耗記為能量Ⅴ。

由于激光能量很高,過程1)會在極短時間內完成,同時,在接觸冰的瞬間會使一部分冰直接升華為氣態,且一部分冰融化為水并堆積。融水從(0±1) ℃升溫至(100±3) ℃,最終蒸發為水蒸氣。因為過程3)4)之間沒有很明確的界限,因此將它們均看作是冰達到融點且融化后蒸發。根據Sakurai等[19]和Talalay等[22]的研究,可以得到理論融化速率公式。

(2)

式中:v為穿透冰樣品的速率,cm/s;P為激光功率,W;Ci為冰的比熱容,J/(cm3·K);Li-w為冰的融化潛熱, J/cm3;Cw為水的比熱容,J/(cm3·K);Q為單位體積沸水蒸發需要的熱量,J/cm3;Ast為激光光斑面積, cm2。本實驗設定光斑直徑為2.5 mm,因此光斑面積為定值,而激光功率設定40、80、120 W 3個變量,經過計算,激光穿透速率為2.92~8.76 mm/s 。過程1)—5)中的能量消耗Ⅰ—Ⅳ計算如下。

能量Ⅰ。激光作用于冰樣品,使目標區域冰樣品從(-10±1) ℃升溫至(0±1) ℃。已知冰的比熱容為2.1 J/(g· ℃),能量Ⅰ公式為:

Eb= 21Viρ冰;

(3)

Vi=10Ast;

(4)

Ast=πR2。

(5)

式中:Eb為激光光斑輻照范圍內冰從(-10±1) ℃升溫至(0±1) ℃所需要的能量,J;Vi為假設情況下被加熱升溫的冰樣品體積,cm3;ρ冰為冰樣品密度,g/cm3;R為激光光斑半徑,cm。經計算,能量Ⅰ約為實驗過程能量消耗的0.67%。

能量Ⅱ。已知冰融化潛熱為334 J/g,因此能量Ⅱ公式為

Eh=334Viρ冰。

(6)

式中,Eh為冰融化所需要的能量,J。能量Ⅱ約為實驗過程能量消耗的10.98%。

能量Ⅲ。已知水的比熱容為4.2 J/(g· ℃),因此能量Ⅲ公式為

Es=420Viρ冰。

(7)

式中,Es為融水升至100 ℃左右所需能量,J。能量Ⅲ約為實驗過程能量消耗的13.79%。

能量Ⅳ。已知水汽化潛熱為2 268 J/g,因此能量Ⅳ公式為

Ez=2268Viρ冰。

(8)

式中,Ez為沸水蒸發需要的能量,J。能量Ⅳ約為實驗過程能量消耗的74.54%。

通過上述假設理論計算的能量Ⅰ—Ⅳ可知,融水達到沸點后汽化需要的能量占比很大,達74.54%。這就意味著當融水不能及時排除時,大部分激光能量將用于加熱蒸發融水,這無疑會對鉆進效率產生巨大影響。

根據水力坡度和流速的關系,可計算出不同角度下,融水通過重力排除后的激光穿透速度。

(9)

(10)

式中:J為水力坡度;μ為冰的摩阻系數,一般取0.014~0.027,本實驗中統一取0.02;r為水力半徑,m;Ag為過水截面積,m2;d為濕潤周長,m;vr為融水流速,m/s;g為重力加速度,取9.81 m/s2。

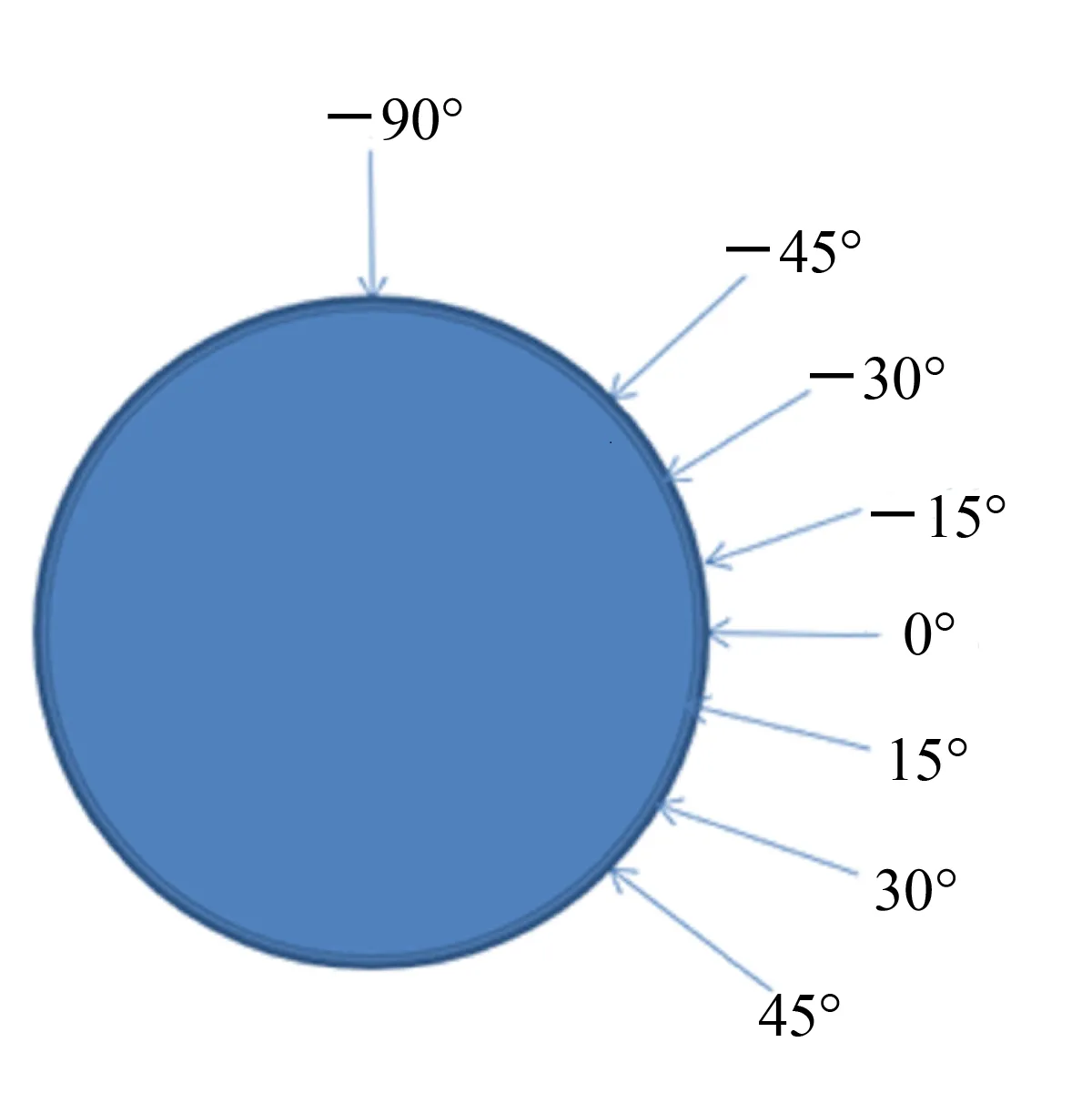

如圖2所示,取15°~45°的激光入射角度。計算內容包括能量Ⅰ和Ⅱ,以及融水排除的時間,根據消耗時間來計算穿透速度。根據式(3)(6)計算,融水得到及時排除后的穿透速度將是排除前的3.4~7.8倍。

圖2 激光入射角度

1.3 數值模擬

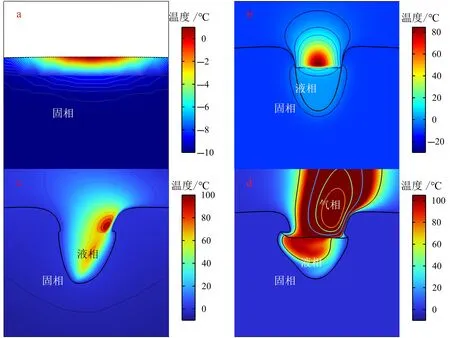

為了清晰地體現上述激光融冰各物理過程,采用COMSOL Multiphysics多物理場模擬軟件模擬40 W激光功率、-30°的激光入射角度(圖2)條件下的溫度和相變等情況,見圖3。

a模擬最初階段背景無溫度變化,為白色。

由圖3可見:冰從(-10±1) ℃升溫至(0±1) ℃,這個過程沒有發生相變,由于激光能量密度高,表層冰在接觸激光后的極短時間內升溫至(0±1) ℃(圖3a); 激光輻照區域的冰在(0±1) ℃開始由固態融化為液態,并已經產生少量融水,但融水未發生流動和汽化,且尚未達到對鉆進產生持續穩定影響的深度,固液相變界面已在圖中標出(圖3b); 冰融化后在鉆孔內積聚,一部分融水因重力作用從鉆孔口排除,剩余融水被加熱至(100±3) ℃沸騰,在這個過程中,未能排除的融水會繼續融化孔壁的冰,使鉆孔向下發生一定的傾斜(圖3c);孔內融水被加熱至沸騰,圖3d中深紅色區域為蒸發升騰的水蒸氣,水蒸氣在孔內生成,加之融水繼續積聚,使鉆孔孔徑和傾斜進一步擴大(圖3d)。

圖3c、d反映了融水未能及時排除,激光不能有效作用于冰,從而使融冰效率、孔徑等受到了巨大影響。

2 研究方法

2.1 CO2激光實驗裝置

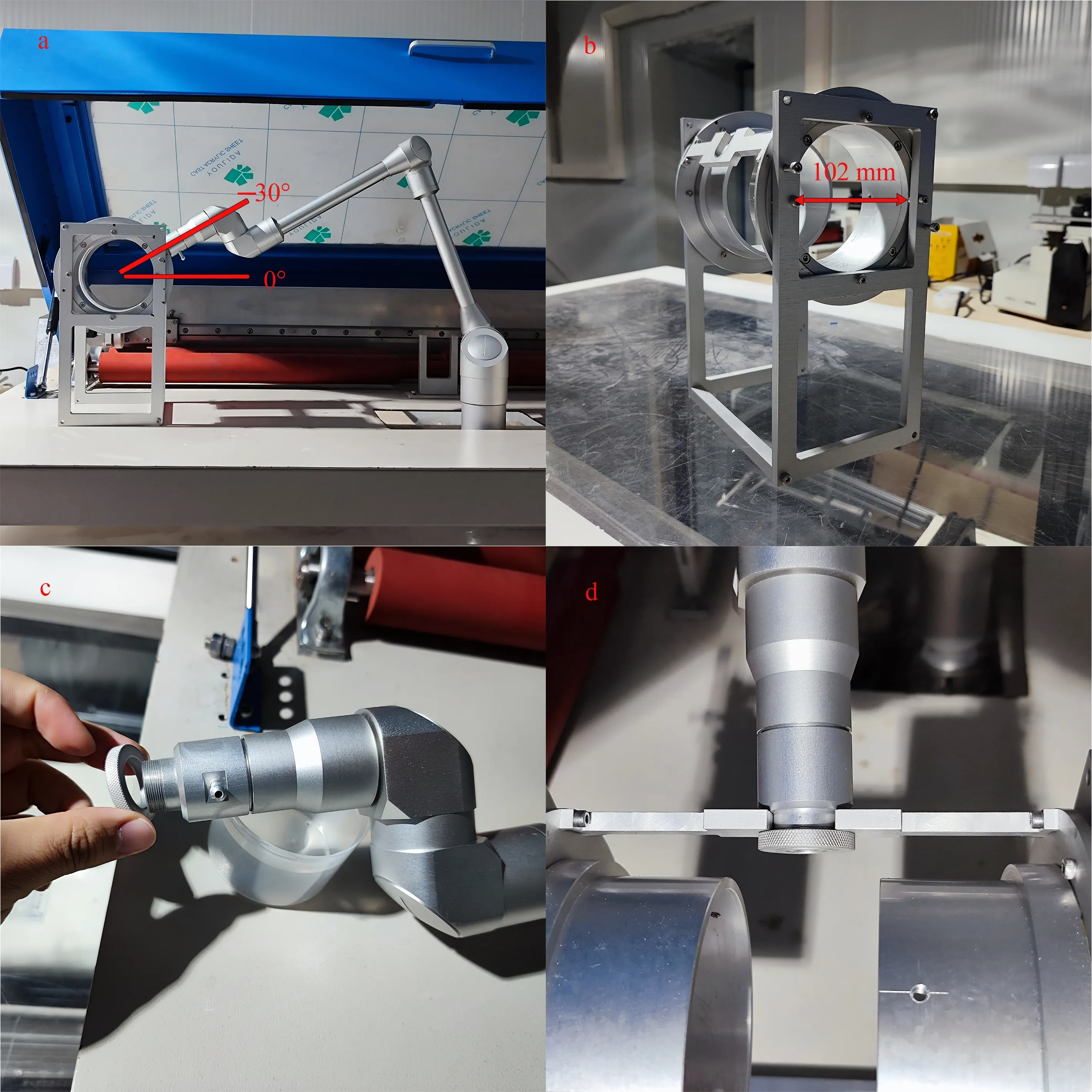

如圖4所示為本研究使用的實驗裝置。包括CO2激光器、冰樣品托架裝置、導光臂、循環冷卻系統和外部保溫系統。

1. CO2激光器;2. 冰樣品托架裝置;3. 導光臂;4. 循環冷卻系統;5. 外部保溫系統;A、B. 激光管。

CO2激光器由A、B兩根激光管組成(圖4),最大輸出功率為300 W,光斑直徑為2.5 mm,發散角度為0.085 95°,尺寸直徑為60~80 mm。由于該設備CO2氣體發生逸散,加之反射鏡的反射,激光功率不可避免地出現了衰減。經過對激光器出光口的光強測量,目前該套設備最大功率在230 W左右,衰減了23.3%。

導光臂是一個六關節CO2激光導光臂(圖5a),且導光臂末端的激光頭內有一個用于聚焦的凸透鏡,整個導光臂可以滿足300 W的CO2激光器使用要求。每個關節有一枚反射鏡片,每枚反射鏡與入射光呈45°角,并將光反射到下一枚鏡片,直到經過凸透鏡匯聚作用于冰樣品。正常情況下,每枚反射鏡由于吸收等原因會將入射光削弱3%左右,而激光頭內的凸透鏡會將入射光削弱1%左右。因此激光實際照射到樣品上的最大功率為189.67 W。

a. -30°導光臂與冰樣品托架裝置的位置關系;b. 冰樣品托架裝置;c. 導光臂激光頭;d. 導光臂與冰樣品托架裝置連接方式。

循環冷卻系統內部液體為乙二醇,用于CO2激光管持續工作中的管體降溫,目的是保證在長時間連續工作下,激光器可以正常運作。

外部保溫系統用于防止環境溫度過低情況下,冷卻液凍結體積擴大將激光管撐裂,同時也對內部電路設備起保護作用。

冰樣品托架裝置整體由鋁合金制成,其中兩段內徑均為102 mm(圖5b)的鋁合金管用于放置冰樣品。兩側架之間有一個橫梁,橫梁可以繞管軸心做360°旋轉,橫梁中間有一個凹槽,激光頭可以與之連接(圖5c、d)。橫梁的旋轉可以帶動激光頭繞管軸心旋轉,以實現不同角度照射冰樣品的實驗目的。

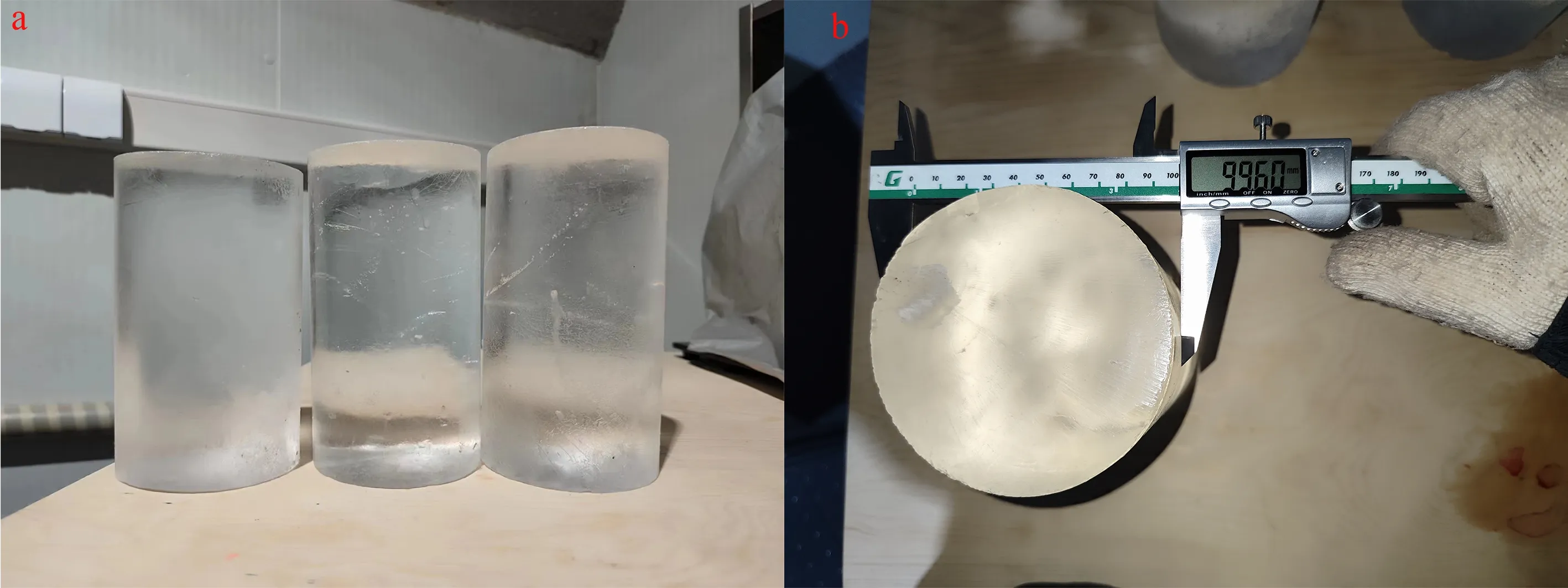

2.2 冰樣品的制備

為了更好地模擬極地冰心氣泡含量極少且均勻的特性,利用上部循環的方法,在-10 ℃的環境下凍制直徑100 mm的冰心樣品。如圖6所示,凍制的樣品透明、氣泡含量極少,可以滿足實驗的要求。并且在保證樣品直徑的前提下,配合冰樣品托架裝置,可以實現每組實驗的穿透目標深度一致。

a. 待實驗冰樣品;b. 冰樣品直徑。ρ冰=917.65 kg/m3。

選取低溫實驗室為冰樣品制備環境,將實驗室溫度區間設定為-11~-9 ℃,等實驗室溫度穩定在該區間范圍內時進行冰樣品的凍制。冰樣品凍制完成并脫模后立刻將其存放于已提前設定好溫度并經過充分預冷的實驗用冰箱內備用。在實驗階段,將冰樣品從冰箱中取出置于設備上進行實驗。需要注意的是,實驗設備和實驗用冰箱均放置在低溫實驗室中,杜絕了溫差過大的影響;另外在冰樣品脫模和人工搬運時需要佩戴橡膠手套和一次性PE手套,防止手部溫度使冰樣品融化變形。

2.3 實驗原理及過程

本實驗旨在進一步探究CO2激光融冰過程中融水對其效率的影響。經過一系列預實驗,最終選取不同角度(-90°、±45°、±30°、±15°、0°,如圖2),不同功率(40、80、120 W)作為實驗的變量。通過改變激光入射角度得出不同角度入射時的穿透時間、孔徑以及融水量的不同,并與理論值加以比對,從而得出相同功率、不同角度下熱量消耗情況。而改變激光功率則是為了研究在入射角度不變的情況下,各個參數是否會隨著功率改變呈線性變化。

實驗中,首先將冰樣品從實驗用冰箱中取出放置于冰樣品托架內。然后將電源、循環冷卻系統打開靜置1 min,待循環冷卻系統正常工作后打開激光器開關。再將激光功率、激光入射角度調整至實驗需要狀態。最后按下激光發射按鈕進行實驗,并做好實驗記錄。其中,一個角度和一個激光功率代表一組實驗,做3組平行實驗,實驗結果取均值以保證數據的穩定和可靠。實驗中需要采集激光穿透時間、每組實驗前后冰樣品的質量損失、每組融水量、每組的孔徑4個參數,為實驗結果分析提供數據來源。

3 實驗結果及分析

3.1 融水對穿透速度的影響

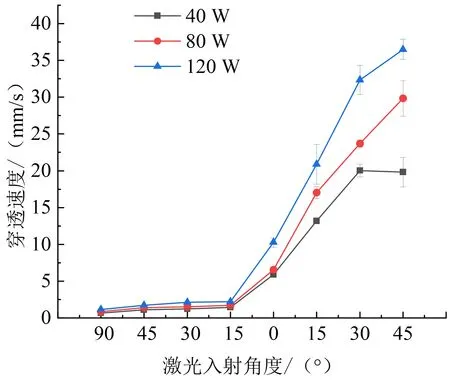

圖7為不同角度、不同功率下融水對冰樣品穿透速度的影響,從圖7可見,穿透速度隨著激光入射角度由負向正轉變以及激光強度的增加而增加。其中,負入射角度(-90°~-15°)在3個功率下均未能穿透,于是其速度取激光照射20 s所得到的值。

圖7 不同角度、不同功率下融水對冰樣品穿透速度的影響

在融水對穿透速度的影響中,角度變化比功率變化的影響更為明顯。-15°~45°時,穿透速度隨角度增大而迅速提升,其中-15°~30°之間,各個功率下的穿透速度增加最為明顯,而30°~45°增長放緩,大體呈線性變化。在15°以后,功率變化的影響也顯現出來。120 W出現較大波動,推測是因為功率過大,升華以及融水重力排除過程中被加熱蒸發的那部分水蒸氣不能及時排出,在鉆孔內對激光有散射作用,而隨著角度變大,融水排除速度變快,激光加熱蒸發的融水量減少,波動也呈降低趨勢,這一點在圖7中也得到了印證。在40 W、30°~45°處的穿透速度沒有提升,反而有輕微降低。這是因為穿透前期需要對光斑周圍一定范圍內的冰積蓄能量,加上角度原因需要加熱蒸發的融水增多,40 W不足以在很短時間內實現這部分能量的轉化。而對于45°出現的波動是因為到達這個角度時的穿透速度已經足夠大,而實驗樣品直徑只有100 mm,每組實驗之間的穿透時間誤差也相對變得明顯。實驗表明,-15°~0°時,激光穿透冰樣品速度由1.44 mm/s上升至10.27 mm/s。在此過程中,穿透速度由小于理論速度向超越理論計算速度過渡。隨著激光入射角度的增大,穿透速度也快速提升,其中,15°~45°時,融水受重力作用排出速度加快,穿透速度由13.19 mm/s增長至36.50 mm/s,是理論速度的2.2~6.5倍。

負入射角度(-90°~-15°)的激光穿透速度有所增加,但是總體提升不大,而且功率也不會對其產生明顯影響,都保持在0.67~2.20 mm/s之間。而通過實驗觀察,穿透速度提升的原因是隨著角度越來越接近水平(0°),融水累積方向慢慢由-90°時垂直于激光入射角度向平行于入射光角度偏移,融水深度變淺。激光能量雖依然被融水吸收和折射了大部分,但融水變淺后被加熱和蒸發的速度也得到了極大提升,加之融水蒸發過程中相對有效作用于冰樣品的激光能量也有所增加,使穿透速度得以提升。但是因為是負入射角度,融水得不到及時排除,加熱和蒸發融水以及水對激光的散射,使穿透速度增長緩慢。并且通過觀察,負入射角度穿透深度的增加大部分來源于被加熱融水的影響。因為融水影響極大,負入射角度時的穿透速度僅為理論速度的21%~40%。

通過進一步的實驗和觀察發現,負入射角度(-90°~-15°)工況下,激光會在輻照到冰樣品的瞬間引起冰的升華,隨后會快速鉆進20~30 mm,這個過程會在不到1 s內完成。需要注意的是,這個短暫的過程中融水的影響可以忽略不計,隨后融水堆積到足以使激光難以直接作用于冰樣品的厚度。存在這個過程,是因為激光作用于冰樣品,冰樣品一定范圍內溫度從(-10±1) ℃升至融點需要一定的時間。在這個短暫的過程中激光能量由剛開始的完全用于冰的升華向一部分用于冰升華、一部分用于使冰升溫轉變,最終孔壁冰融化,融水堆積。

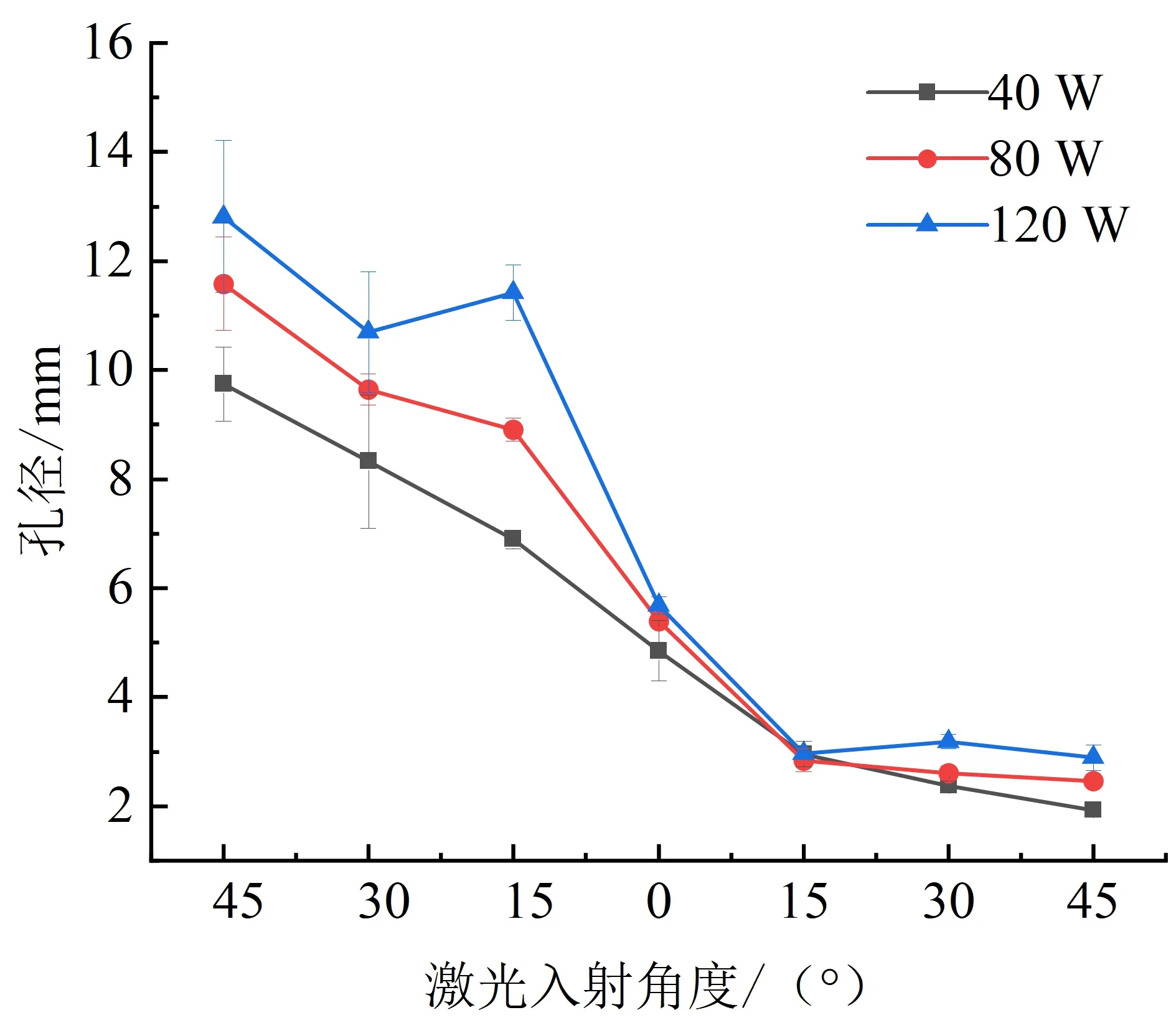

3.2 融水對孔徑的影響

在融水對孔徑變化的影響(圖8)中,從-45°~45°,孔徑呈縮小趨勢。其中:-45°~15°孔徑變化明顯,從約11.0 mm縮小到了約3.0 mm,而15°~45°變化較為平緩,在1.9~3.0 mm之間;-45°~-30°之間孔徑尺寸波動較大,這是因為激光照射后形成的融水得不到排除,被繼續加熱蒸發,水蒸氣排出鉆孔,使孔徑大小存在一定的變化。由圖8可以看出,負入射角度特別是-45°、-30°、-15°,孔徑會在40 W的基礎上隨激光功率增加而線性擴大,大約激光功率每增加40 W,孔徑擴大1~2 mm。例如在-15°處的3個功率下,孔徑與從-45°到-30°再到-15°的線性預期值相比均有所提高,特別是在120 W處孔徑擴大更為明顯,與從-45°到-30°再到-15°的線性預期值相比多了2 mm左右。這是因為-15°趨近于水平0°,相比于-45°、-30°,水蒸氣上升過程中受到孔壁上側的阻擋影響更大,水蒸氣相對較難排出。“滯留”在鉆孔內水蒸氣因為上升作用使孔徑進一步擴大。在0°和15°時,功率變化對孔徑變化影響不明顯。而0°時的孔徑之所以比光斑直徑大,是因為水平狀態下的融水需要積累一定的勢能才能擺脫孔壁對其的黏滯力而流出,這個過程中融水被加熱蒸發,孔徑也隨之被加熱擴大。在15°~45°時,隨著激光入射角度變大后融水排除速度的提高,40、80 W功率對應的孔徑均有所減小,而120 W功率對應的孔徑變化不明顯。前者是因為激光入射角度變大,融水在鉆孔內形成后來不及影響孔徑就排除了;后者是因為120 W功率過大,高能量會在極短的時間內蒸發一部分下落過程中的融水,水蒸氣在孔內造成了孔徑的擴大。由圖8所示,在-45°~15°時,孔徑變化受融水影響較大。其中,-45°~-15°時,孔徑達到了光斑直徑的3~5倍,孔徑變化出現明顯波動;-15°~15°時,孔徑進一步縮小,在15°時與光斑直徑差別不大。

圖8 不同角度、不同功率下融水對孔徑變化的影響

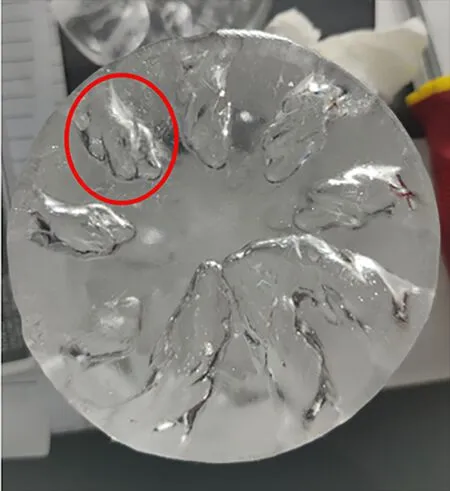

此外,在負入射角度情況下,融水堆積且被持續加熱。在融水和水蒸氣的作用下,形成了“額隆”狀的空腔(圖9),這與圖3中的模擬結果相對應。

圖9 -30°實驗后冰樣品中的“額隆”狀空腔

4 結論

1)激光鉆探作為一種具有高能性、高度方向性、清潔性、非接觸無擾動的鉆探方式,相比于傳統極地鉆探方式,將是極地鉆探的一個新方向。而CO2激光波長為10.6 μm,冰在這個波段處的吸收效率比其他常見波段的激光要高很多。

2)采用上部循環的方法制備冰樣品,可有效減少樣品內氣泡含量。

3)負入射角度時,穿透速度僅僅是理論速度的21%~40%。融水并未被激光完全蒸發,反而會越來越多,融水加熱周邊冰,使孔徑達到了光斑直徑的3~5倍。0°時的穿透速度比理論速度略高。孔徑比光斑直徑大是因為水平狀態下的融水需要積累一定的勢能才能擺脫孔壁對其的黏滯力而流出,這個過程中融水被加熱蒸發,孔徑也隨之被加熱擴大。正入射角度時,因為多數融水通過重力排除,穿透速度是理論速度的2.2~6.5倍。