玉成窯文人壺不該被遺忘

徐遠君

2005年5月,位于京城的某家拍賣公司舉行了一場春季拍賣會,其所推出的紫砂壺專場中有部分拍品是在中國香港和臺灣及海外征集到的一批清代和民國時期的老壺,其中幾把“浙寧玉成窯造”老壺吸引了筆者的注意。

這幾把老壺由宜興著名紫砂藝人何心舟與王東石制壺,任伯年、胡公壽、虛谷等海上書畫名家在壺上書畫刻銘。每把壺精工細作,富有創意,堪稱是紫砂名工與文人雅士珠聯璧合的精美之作。

清末慈溪誕新窯

這場拍賣會舉行之時(2005年前后),紫砂壺拍賣方興未艾,國內一些規模較大的拍賣公司相繼推岀了紫砂壺專場拍賣,海外拍賣公司也有不少清代和民國時期的紫砂壺精品亮相。但據筆者觀察,在各大拍賣公司上拍的眾多紫砂壺中少見“浙寧玉成窯造”的身影。偶爾會有一把玉成窯造文人壺上拍,但是成交價格普遍不高,如此看來,“浙寧玉成窯造”紫砂壺似乎成為了被歷史淡忘、被紫砂收藏愛好者遺忘的文人壺。

在前文提及的幾把“浙寧玉成窯造”老壺中,其中一把為何心舟制壺、海派名家任伯年所繪山水圖壺,另兩把由王東石制壺,海派畫家胡公壽繪梅花圖壺和虛谷繪山石圖壺。還有一把沒有制壺工匠名稱,但看壺便知此壺出自名工之手,壺面上落有清代翁同龢款的詩文,撫摸壺身感覺非常溫潤,泥料、造型、銘文和制作工藝皆精。

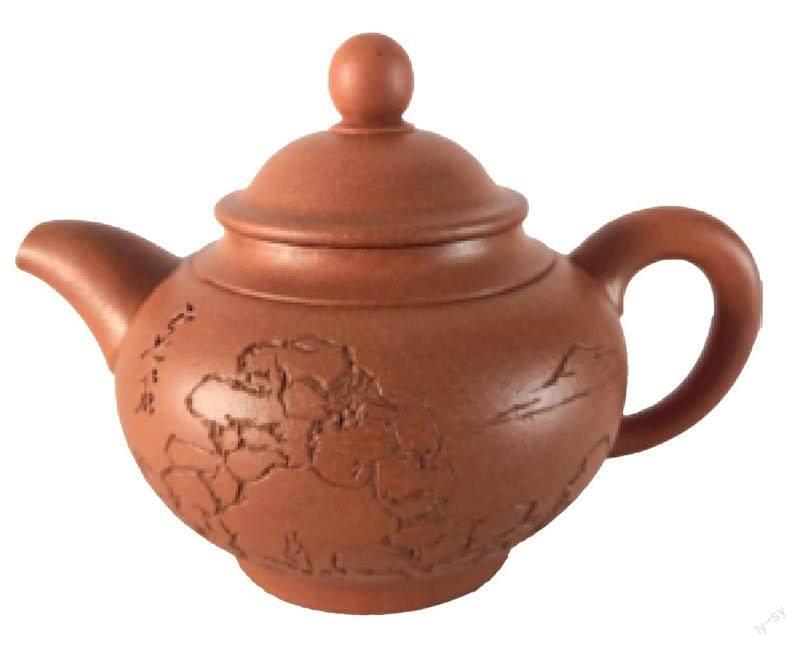

王東石制壺 胡公壽款梅花圖圓壺 直徑16厘米 高8.5厘米

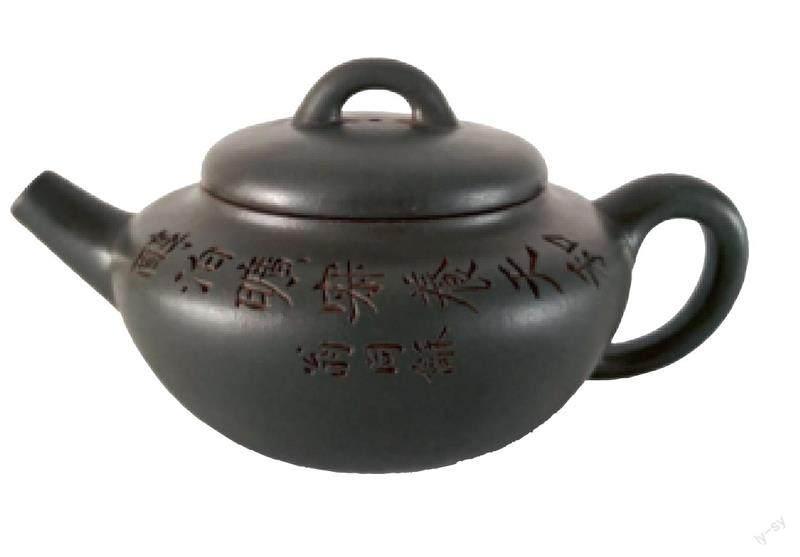

仔細欣賞王東石所制兩把玉成窯紫砂壺,其中,胡公壽款梅花圖圓壺直徑16厘米、高8 . 5厘米。壺式半圓形平底,姜黃泥為胎,摻揉段砂,色澤古雅、瑩潤斑爛,底鈐“浙寧玉成窯造”六字方印,把下鈐“東石”篆文小章。壺面上刻繪一樹古拙遒勁的老梅樹干,幾枝盛開的梅花躍然壺上,另一面刻“鐵骨生春”四個大字,剛勁有力。另一把虛谷款山石圖圓壺直徑15 . 5厘米、高1 2厘米。圓球形圈足底,壺蓋壺鈕盎凸向上,整壺造型宛若宮燈。黃泥為胎,色澤晶瑩亮麗、溫潤如玉。壺面刻山石圖,遠山近水,怪石嶙峋,一老翁立于山石之間,意蘊悠遠。落款“虛谷”。壺的另一面刻詩句“ 靜坐常思己過,閑談莫論人非”,落款“ 悟庵”,底鈐“ 石窗山房”四字篆書方印,把下鈐“ 東石”篆文小章。這兩把玉成窯壺與宜興窯壺最大的區別是用泥,應該是制壺工匠在其中摻糅了寧波慈溪當地的黃泥所致。

“浙寧玉成窯造”文人壺存世時間短暫,其窯址不在宜興而在浙江寧波,但它所蘊含的歷史文化信息卻相當豐富,也是紫砂發展進程中非常重要的一環。據僅存的歷史資料研判以及后人對玉成窯窯址的考證,基本上可以確定,在清朝同治、光緒年間,一座燒造紫砂器的新窯——玉成窯在浙江寧波慈溪出現。

玉成窯并非地名

“浙寧玉成窯造”的玉成并非地名,而系敬辭,意為成全,是一個蘊含文人品位的吉祥名字。據初步考證,大約在18 69年前后,晚清寧波籍書畫家、詩人梅調鼎在上海、寧波名門好友的資助下,在寧波慈溪老家借用林家花園一隅創辦玉成窯,并以該窯為基地兼作梅氏與王東石、何心舟以及一批文人共同研制創作紫砂器皿的制陶作坊。

王東石、何心舟經常往返于老家陽羨與慈溪之間,或前往陽羨找尋上等黃龍山甲泥,或就地取材選用慈溪當地所產黃泥,或按梅氏所繪圖紙,在陽羨先做好壺坯后再返回慈溪。梅調鼎也常邀請海上書畫名家胡遠、任頤,金石篆刻名家徐三庚、陳榕等一眾文人好友來玉成窯紫砂作坊一起品茶論壺、揮毫潑墨、賞畫書法、捉刀刻壺。

共同的興趣愛好促進了名士與名工之間的緊密合作,也誕生了一批設計精美、制作精良、富含文人氣息的名品佳作,備受文人雅士和上流社會賢達的推崇和喜愛,玉成窯也成為當時引領文人紫砂器制作的名窯。盡管玉成窯的位置至今尚未確定,但相信隨著考古發掘工作的進一步深入,這座有著悠久歷史和燦爛文化的古窯也將有重現天日的那一天。

王東石制壺 虛谷繪山石圖壺 直徑15.5厘米 高12厘米

玉成窯所制紫砂茗壺風雅度極高,從已知的傳世作品看,所造之壺文人氣息濃厚,壺身銘文俊骨逸氣,靈動遒勁。每款壺用極簡練的文句,緊緊圍繞兩個內涵,既點造型也說茶事,渾融一體。最具代表性的壺例是梅調鼎與王東石合作的一把“秦權壺”上的題銘。其壺銘“載船春茗桃園賣,自有人家帶秤來。”小船、老翁、春姑、春茶與鄉村美景共同勾勒出一幅世外桃源般的詩畫圖卷。二人合作的另一件紫砂佳品是“高柱礎壺”,其壺銘“久晴何日雨,問我我不語。請君一杯茶,柱礎看君家。”這句壺銘中暗含著古人的生活常識——他們用支撐房屋的石柱礎來預測天是否要下雨。而梅調鼎則巧用注茶壺潤來比喻礎潤而雨,把對日常生活的細微觀察切入壺中,給人以生活的智慧與啟迪。

由于以梅調鼎、胡公壽、任伯年等為代表的一批文人喜品茗愛紫砂,他們從參與玉成窯的墨寶紫砂創作中陶冶情操,感悟人生,一把小壺從此成為了聯接友誼與情感的紐帶。一把文人壺的誕生成為他們表達心底訴求、寄托美好愿景的心愛之物。在他們的通力合作下,成功將文人參與紫砂壺的制作與創造推向了又一個高峰。

期待被更多關注

筆者認為,文人紫砂的發展歷程經歷過幾個階段,分別是明晚期以時大彬為代表的文人紫砂開創期、清早期以陳鳴遠為代表的文人紫砂發展期、清中期以陳曼生為代表的文人紫砂高峰期以及近現代文人紫砂繁榮期。而清晚期以梅調鼎為代表的玉成窯造文人紫砂不該被遺忘。

玉成窯造紫砂壺遠不及曼生壺的名氣大,究其原因有二:一是玉成窯距離宜興(紫砂原礦產地)有數百公里之遙,交通閉塞,信息不通,一般民眾缺乏對該窯的了解;二是玉成窯燒造時間較短,市面上也很難見到玉成窰造紫砂器,加之宣傳力度欠缺以及相關研究史料的缺失,從而造成人們對玉成窯造紫砂壺所知甚少。這也就可以解釋為什么宜興窯出土的紫砂器可以成為人們關注的重點,而玉成窯造紫砂壺卻鮮有人問津了。

據史料記載和已出版的圖錄顯示,玉成窯所出品的文人紫砂壺款款有新意,件件皆精品。這是以梅調鼎為代表的一批海上書畫、金石篆刻文人的審美情趣在紫砂器具上的一種藝術張揚,也是中國近代紫砂藝術品發展進程中的一朵藝術奇葩,具有濃厚的文化底蘊,也是繼曼生壺之后又一紫砂壺的代表。

文章開篇時筆者提及國內的紫砂壺拍賣在2 0 0 5年時發展正盛,但那時少有人關注玉成窯造紫砂壺。這一情況在2012年得以改善。

從2 012年開始,玉成窯紫砂器關注度逐漸升溫,眾多有識之士和紫砂壺收藏愛好者開始展現出對玉成窯紫砂器的熱情,國內一些著名拍賣公司也推出相關拍品,助推了玉成窯紫砂壺的行情水漲船高,也帶動了這一收藏群體的擴大,激發了大眾收藏紫砂藝術品的熱情。所上拍的玉成窯紫砂壺精品成交價動轍幾十萬元甚至上百萬元,可謂一壺難求。

如今,有越來越多的人關注和收藏玉成窯紫砂,相信隨著時間的流逝以及相關研究的推進,玉成窯造文人紫砂器可以撥開重重迷霧,大放光彩。

清代翁同龢款詩文壺