外債累累 每筆借款背后都有一段滄桑經歷

張明

近代中國外債是指晚清至民國期間,中國以主權信用為基礎對外舉借的國債。鴉片戰爭以后,中國淪為半殖民地半封建社會,帝國主義爭相向中國輸出過剩資本。中國近代多數外債合約便是在此背景下簽訂的,因此也具有強烈的不平等性質。外債伴隨著路權、關稅、鹽稅等權利的讓渡和抵押,成為外國資本剝削舊中國的重要方式之一。

近年來,伴隨著實物股票收藏的興起,實物債券的收藏熱度也有所提升。而近代中國外債的收藏盡管尚顯小眾,但因其主權債務的屬性和鮮明的時代特征,其歷史價值絲毫不輸于銀元和紙幣。

筆者與外債收藏的緣分源于一次“偶遇”。當時偶然間看到一張“ 湖廣鐵路債券”(圖1),便被其深深吸引。這張債券巨幅的綠色版面上印著一個醒目的火車頭,下蓋滿漢合璧的印章,旁有盛宣懷的簽名,設計十分精美。查閱史料后發現,正是這筆《湖廣鐵路借款合同》的簽訂,引發了“保路運動”,點燃了“武昌起義”,開啟了中國前所未有的社會變革。在中國近代史上,像這樣的主權外債有近千筆,而每筆借款背后均蘊藏著一段歷史,意義非凡。

圖1 1911年湖廣鐵路債券

外債作為中國對外發行的主權債務,代表國際形象。清政府以“天朝上國”自居,對債票的設計、刻板和印刷都要求頗高。當時精良的印刷工藝主要由西方國家所掌控,如當時英商借款多由英國華德路公司(Wat erlow & Son s L i m it ed)印制,美商借款多由美國鈔票公司(American Bank Note Company)印制。這些債票歷經百年滄桑,卻鮮有發霉、氧化或蟲蛀。

從募資用途來看,近代中國外債大致可以分為四類:

一是賠款債券。18 95年,清政府與日本簽署《馬關條約》,項下甲午戰爭賠款計白銀2 . 3 億兩。而期間,清政府年財政收入不足白銀8 0 0 0萬兩。“1895年俄法借款債券”“1896年英德借款債券”和“1898年英德續借債券”,便是清政府為支付對日三筆賠款而分別向俄法和英德財團的借款。19 0 0年,清政府又因義和團事件與列強簽訂《辛丑條約》,項下賠償款計本金4. 5億兩銀。與庚子賠款有關的債券也有數種,包括19 0 2年俄政府發行以庚款作為償債基金抵押的債券、19 2 5 年對法國未償庚款支付借款、19 2 8 年對比利時未償庚款支付借款以及193 4年對英國以庚款退款作為償債基金抵押的借款(“六厘英金庚款公債”)等。

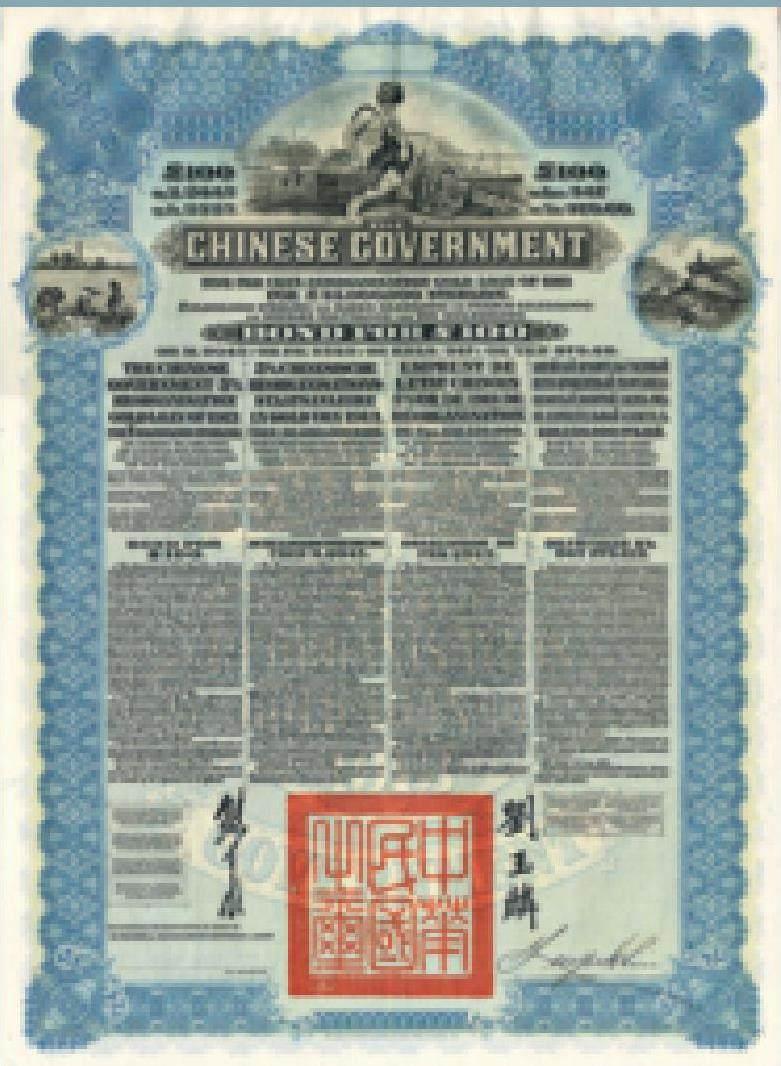

二是軍政借款,即當局政府為了維持政府運營或籌措軍費開支而舉借的債務。晚清政局不穩,財力不濟,民國元年后軍政府掌權,因此多數政務開支實際都用于軍事用途。如“18 7 7年西征借款”,便是左宗棠為鎮壓捻軍和收復伊犁,通過胡雪巖作為中間人向匯豐銀行借款籌措軍費而發行的債券。除此之外,有實物債票保存的軍政借款,還有“18 85年福建海防借款”“18 9 4 年匯豐借款”“18 9 5年瑞記借款”(圖2)、“191 2年克利斯浦借款”“1913年袁世凱善后大借款(圖3)”“19 1 2年軍需公債特別外債”“1912-1913年瑞記洋行奧匈帝國借款”“1913年直隸省金鎊借款”“1918年馬可尼公司購買無線電話借款”“1919年費克斯公司購買飛機借款”“19 2 5年史可達兵工廠借款”“1937年太平洋拓業軍費借款重整債券”等等。

圖2 1895年瑞記借款債券

圖3 1913年袁世凱善后大借款債券

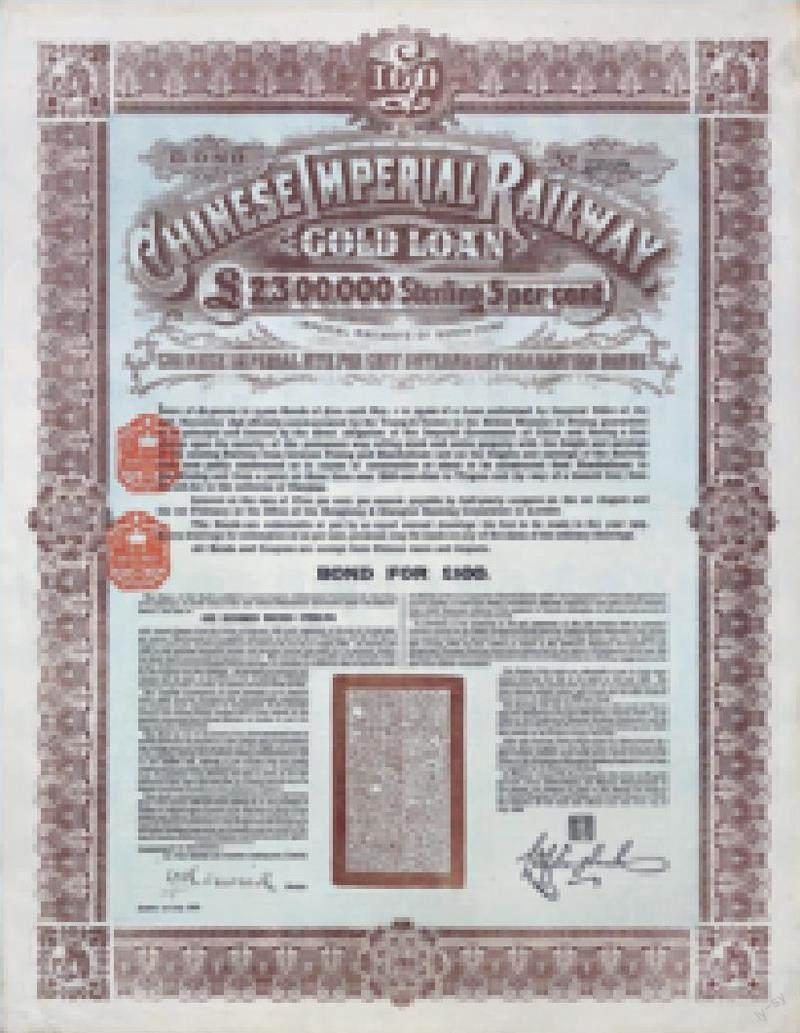

三是鐵路借款。晚清洋務運動興起,筑路興國意識萌芽,但礙于國庫空虛、債信缺失,只能通過抵押路權等方式向西方資本借債。西方列強借助控制的路權不斷鞏固勢力范圍,一方面搶占沿線重要礦物資源,另一方面進行商品傾銷,攝取民間利益。據統計,1911年至1914年間,西方列強共攝取中國路權達1.8萬公里。晚清至民國期間鐵路借款債券達近百筆,曾被西方資本控制的東清鐵路、關內外鐵路(圖4)、正太鐵路(圖5)、滬寧鐵路、道清鐵路、粵漢鐵路、廣九鐵路、京漢鐵路、津浦鐵路、隴海鐵路、欽渝鐵路、滬杭甬鐵路等,無一不是全國或區域經濟命脈。

四是興業借款,即為發展工業而舉借的債務。由于大量借款被用于賠款或軍費,近代中國真正用于發展民族工業的外債卻甚少。無論是“1912年富華制糖公司借款”,還是“1919年芝加哥銀行借款”,除了募集資金規模偏小外,也或多或少被挪用于軍政開支。

誠然,近代中國外債史尤其是晚清外債史,幾乎就是一部濃縮的中國近代史。

據統計,甲午戰爭前,清政府共借外債62 筆,合計670 9萬兩庫平銀。其中,軍需借款51筆,合計572 0萬兩庫平銀,占比85%;而發展經濟有關的實業借款占比僅15%。

而甲午戰爭也成為中國外債史上的重要轉折點。甲午戰爭后,清政府外債借款量級直接從單筆最高百萬兩攀升至億萬兩;借款期限亦從短期攀升至最高達4 0年。1895年至1912年間,清末民國初共計舉借外債114筆,總額達銀12 . 32億兩,是甲午戰爭前42年間(1853年至1894年)的26倍有余。

晚清70年,各種外債總額達到13.8億兩庫平銀,其中以賠款借款或是賠款轉化成的外債為最多,達到7.67億兩庫平銀,占比近三分之二,實業借款卻不足三分之一。而民國承繼晚清外債,負重執政,貨幣超發,債信喪失,匯率貶值,最終難以為繼。

圖4 1898年關內外鐵路債券

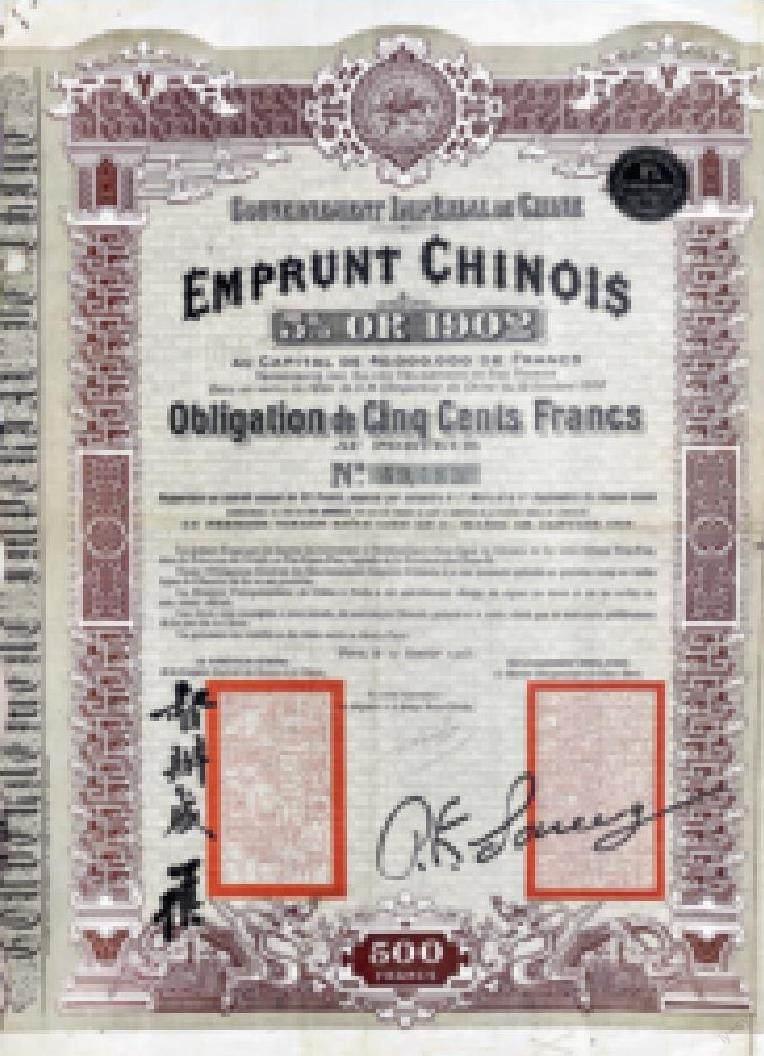

圖5 1902年正太鐵路債券