我國商業健康保險研究的文獻計量分析

張劉晉,馬文雯,劉 磊,鄭 超,李超凡,張宇慧,劉 政,陰 佳,孫 強

1山東大學齊魯醫學院公共衛生學院衛生管理與政策研究中心,山東濟南,250012;2國家衛生健康委員會衛生經濟與政策研究重點實驗室(山東大學),山東濟南,250012;3山東省威海市衛生健康委員會,山東威海,264200;4山東省濰坊市諸城市賈悅鎮中心衛生院,山東濰坊,262299

商業健康保險是商業保險機構對投保人因健康原因和醫療行為導致的損失給付保險金的保險,主要包括醫療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫療意外險等[1]。作為基本醫療保險的有益補充,商業健康保險在滿足人民群眾多層次的醫療保障需求,完善我國多層次的醫療保障體系中發揮著重要作用。2014年,國務院發布的《關于加快發展商業健康保險的若干意見》,從“商保供給、醫療保障服務體系、管理服務水平、商業健康險支持政策”四個維度提出要加快發展商業健康險。在政策指導下,我國的商業健康保險正在穩步發展。根據國家金融監督管理總局數據,截至2022年底,中國商業健康保險保費收入已達到8653億元,同比增長2.4%。

目前,國內外學者對商業健康保險的研究主要集中在4個方面。一是探討商業健康保險的發展現狀以及發展思路,如山娜通過收集二手數據,對我國的健康保險業發展現狀進行了綜述[2];曾嘉對大學生健康保險研究現狀進行了綜述[3];Ashraf等人對印度商業健康保險的發展思路進行了探討[4]。二是探討基本醫療保險與商業健康保險的關系,如李珍等人對兩者的定位與銜接進行了研究[5];王曉慧對有關健康保險和社會醫療保險關系的研究進行了綜述[6]。三是研究商業健康保險需求及影響因素,如孫楊等人基于MOA模型和廣義多層線性模型對城鄉居民的商業健康保險購買行為及其影響因素進行了研究[7];Tavares利用多元線性回歸研究了葡萄牙老年人的商業健康保險需求[8]。四是探討商業健康保險對健康、經濟以及衛生服務利用的影響,如王波對商業健康保險的經濟績效和健康績效進行了研究[9];Lan等利用系統綜述,評估了美國健康保險覆蓋范圍的擴大與孕婦產后結局(如孕產婦死亡率、患者報告結局等)的關系[10]。由此可見,目前關于商業健康保險的綜述研究已有許多,但仍缺少關于商業健康保險的研究現狀綜述。

理論研究可以用來指導實踐活動,目前我國已有大量的關于商業健康保險的學術研究,了解研究現狀,理清研究脈絡有助于為我國商業健康保險研究的進一步發展以及實踐提供參考。相比于普通綜述,文獻計量及可視化分析可更全面、更直觀地呈現出所研究領域的作者、研究機構、研究熱點及演變趨勢等信息。CiteSpace軟件是由陳超美教授開發的信息可視化軟件[11],已被廣泛應用到文獻計量及可視化分析領域[12-16]。因此,本文旨在利用CiteSpace軟件對我國的商業健康保險研究進行可視化分析,了解商業健康保險的研究現狀與存在的問題,為未來的研究提供參考,助力商業健康保險高質量發展。

1 資料與方法

1.1 資料來源

以中國知網(CNKI)數據庫為文獻數據源。檢索主題詞為“商業健康保險”“商業醫療保險”,檢索時間范圍為1998年1月1日-2023年3月7日。納入標準為:學術期刊論文;可獲得全文。排除標準為:僅涉及商業健康保險或商業醫療保險,并未將其作為研究主題進行單獨研究;期刊目錄;新聞報道;政策。根據納排標準,最初納入1910篇文獻,排除537篇無效文獻,最終納入1373篇文獻進行分析。

1.2 研究方法

本研究運用CiteSpace 6.1.R4軟件對商業健康保險研究的作者和機構進行共現分析,對關鍵詞進行共現及突現分析,以了解我國商業健康保險研究的現狀。

1.2.2 突現分析。突現分析是一種文本挖掘技術,用于發現在特定時間段內頻繁出現的元素[17]。本研究在關鍵詞共現分析的基礎上進行了關鍵詞突現分析。在突現圖譜中,突現強度(Strength)表示關鍵詞受關注的程度,數值越大表示在特定時間內越受關注。通過突現分析,可以識別出商業健康保險研究領域在特定時間段內特別受關注的研究主題及未來研究趨勢。

2 結果

2.1 商業健康保險研究的期刊發文量

根據納入排除標準,共納入1373篇商業健康保險領域的文獻。總體上,關于商業健康保險研究的文獻發文量呈遞增趨勢。1998年發文量最少,為11篇;1998年-2004年發文量持續增長;2005年-2021年呈波動式增長,其中2014-2015年的發文量增幅最大(從56篇增長到88篇);2021年年度發文量最多(96篇)。

2.2 商業健康保險研究的作者合作情況

商業健康保險研究的作者合作圖譜共包括306個節點,118條連線。發文數量排名前3位的作者為朱銘來(23篇)、馮鵬程(19篇)和陳滔(15篇),但作者之間連線稀疏。此外,根據普萊斯定律計算得出,目前在商業健康保險研究領域,核心作者數量為14位,共發文129篇。見表1。

表1 商業健康保險研究的核心作者及發文量

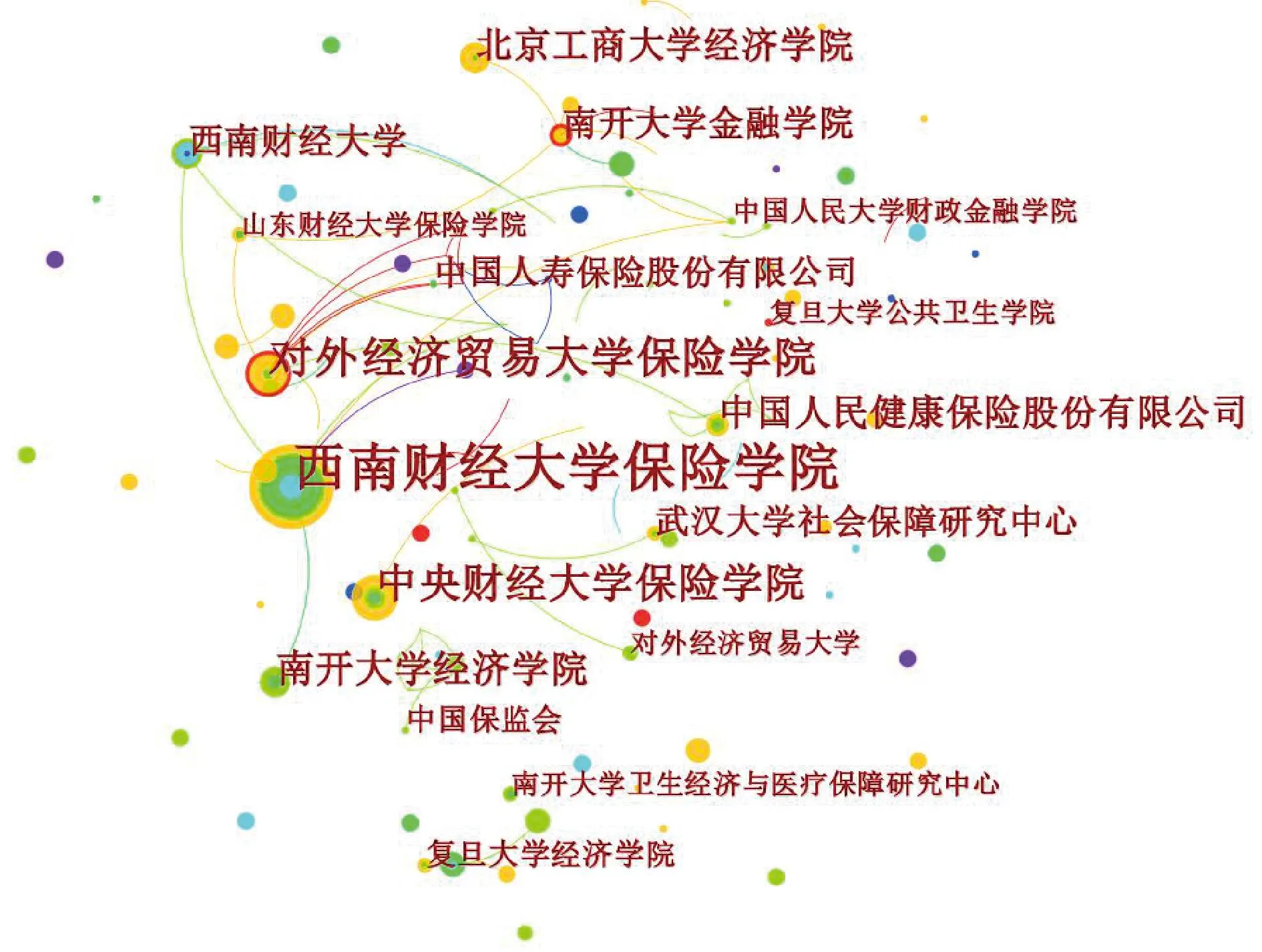

2.3 商業健康保險研究的機構合作情況

商業健康保險研究的機構合作圖譜共包括261個節點,59條連線。西南財經大學保險學院(42篇)、對外經濟貿易大學保險學院(22篇)和中央財經大學保險學院(17篇)發文量排前三。總體來看,研究機構包括政府(中國銀保監會等)、企業(中國人民健康保險股份有限公司等)以及高校(各保險學院、經濟學院等),但三方之間的連線較少,大多呈點狀分布。高校的保險學院、金融學院、經濟學院占據了主體位置,公共衛生學院進行了少量研究。見圖1。

圖1 商業健康保險研究的機構合作圖譜

2.4 商業健康保險研究的關鍵詞分析

2.4.1 關鍵詞共現分析。如圖2所示,在關鍵詞共現分析中,將檢索詞“商業健康保險、商業醫療保險”去掉,并將同義詞進行合并,最終頻次排在前10位的關鍵詞為“基本醫療保險”“保費收入”“影響因素”“道德風險”“稅收優惠”“風險控制”“健康管理”“惠民保”“逆向選擇”“經營模式”。通過閱讀關鍵詞所對應的文章,將10個關鍵詞分為了5類,一是“基本醫療保險”,對應主題為針對基本醫療保險和商業健康保險的有效銜接和融合發展進行了相關研究,研究內容包括兩者的銜接機制[5,18]以及融合發展的國際經驗[19-20]等;二是“保費收入、影響因素”,對應主題為探討影響商業健康保險需求的因素,為提升商業健康保險參保率提供建議[7,21];三是“健康管理、經營模式、惠民保”,對應主題為結合我國國情,探討商業健康保險的經營模式以及發展思路[22-23];四是“稅收優惠”,對應主題為評估我國實行的商業健康保險稅收優惠政策[24-25],為優化政策提供科學性建議;五是“道德風險、風險控制、逆向選擇”,對應主題為針對商業健康保險風險(如道德風險、逆向選擇)進行相關研究[26-27],以期實現風險控制,實現商業健康保險有效監管,促進產品規范化發展。

圖2 商業健康保險研究的關鍵詞共現圖譜

2.4.2 關鍵詞突現分析。圖3列舉了1998年—2023年商業健康保險領域突現的前19個關鍵詞。在商業健康保險研究領域,早期受關注的主題包括風險控制、醫療費用、險種設計等。2003年以來,“健康保險專業化經營”成為研究熱點。2009年,商業健康保險的發展思路以及商業健康保險需求的影響因素成為研究熱點。2014年,“健康管理”“稅收優惠”以及“健康產業”成為研究熱點。自2021年以來,“如何實現惠民保的可持續發展”一直是學界研究的熱點,并持續至今。

圖3 商業健康保險研究的關鍵詞突現圖譜

3 討論

3.1 商業健康保險研究的期刊發文量遞增,但核心作者群尚未形成

CNKI收錄最早的商業健康保險研究為1998年,李良軍等提出了商業醫療保險與社會醫療保險的銜接方案[28]。期刊發文量在2014-2015年間增長幅度最大,這可能是因為國務院辦公廳于2014年10月發布了《關于加快發展商業健康保險的若干意見》。在該政策的指引下,專家學者圍繞商業健康保險開展了大量研究,導致2015年發文量激增。2021年發文量最多,這可能是因為受疫情影響,全社會對商業健康保險的關注度提升[29],在學術領域表現為期刊發文量達到頂峰。總體上,期刊發文量呈遞增趨勢,說明在學術領域,我國對商業健康保險的重視程度與日俱增。

當核心作者發文總量超過論文總量的一半時,說明該研究領域已經形成了核心作者群[30]。目前在商業健康保險研究領域,核心作者數量為14位,共發文129篇,遠低于該領域論文總量的50%,說明商業健康保險研究領域的核心作者群尚未形成。這提示我國的商業健康保險研究仍處于初級階段,研究者之間可能缺乏充分的交流與合作機會,未形成穩定的核心作者群。建議通過建立合作平臺、組織研討會和專題講座等活動,加強經濟學、金融學、衛生事業管理學等不同學科背景的研究者之間的交流和合作。具體而言,在研究商業健康保險需求時,從經濟學角度出發,可通過構建經濟學模型,從宏觀層面探討商業健康保險需求的影響因素[21];從衛生管理學角度出發,可采用定量與定性結合的形式,選取典型人群進行問卷調查和深入訪談,從微觀層面深入探討商業健康保險需求的影響因素[31]。通過跨學科研究,可充分發揮各學科優勢,推動核心作者群的形成,促進商業健康保險研究高質量發展。

3.2 商業健康保險研究機構間缺乏合作機制

商業健康保險的研究機構包括政府、高校以及企業三方。研究機構間缺乏合作機制體現在兩方面,一是各金融學院以及保險學院占據了研究主體,醫學類院校占比較小。這可能是因為醫學類院校在資源分配和人才培養上更注重醫學研究,對健康保險領域的重視程度不夠。但是,醫學類院校對民眾的衛生服務需求以及健康需求有著更深層次了解,有責任且有能力對商業健康保險進行深入研究[32]。二是研究機構以高校為主,政府和商業保險公司參與較少且三方之間缺乏合作機制,可能的原因是本研究僅以論文發表來衡量研究成果,而政府和商保公司對商業健康保險的研究成果更多地體現在政策制定和產品設計方面[33]。但這也體現出政府和商保公司對商業健康保險的理論研究不夠。

因此,建議在未來的研究中,一是在政策上鼓勵醫學類院校申報健康保險相關課題,給予研究經費支持。同時,對醫學類院校本身而言,在研究生招生時設置商業健康保險研究方向,從導師和學生兩個方面入手,解決人才短板問題[32]。二是在政府、高校以及商保公司三方之間能夠建立合作機制,充分發揮各方優勢,助力商業健康保險高質量發展。具體而言,發揮政府公信力強的優勢,協助高校進行有關商業健康保險的調研,豐富需方角度的實證研究;同時,在保證數據安全的情況下,政府可與高校及商保公司共享基本醫療保險相關數據,為探究居民的健康保險客觀需求及開發有針對性的商業健康保險產品提供數據依據[19]。對高校而言,自身具備專業研究型人才以及研究平臺的優勢,可協助政府開展政策學術研究,為優化政策設計提供建議。此外,商保公司擁有大量的健康保險數據和統計信息,可成為研究商業健康保險的重要資源。

3.3 社商融合以及商業健康保險監管的研究內容單一

“社商融合”是指基本醫療保險和商業健康保險的融合發展。自1998年以來,“社商融合”一直是商業健康保險研究領域的主題之一,研究視角多集中于從宏觀層面定性探討兩者的銜接機制[5,18]以及國際經驗[19,20],缺少實證依據。這可能與我國的商業健康保險市場不成熟有關。據國家統計局數據顯示,2021年我國衛生總費用為76845億元,商業健康保險賠付支出4029億元,僅占衛生總費用的5%左右,這說明商業健康保險在我國多層次醫療保障體系中發揮的作用仍有限。在該背景下,專家學者聚焦于借鑒國外社商融合經驗[19-20],探討銜接機制[5,18],忽視了實證研究。世界衛生組織提出全民健康覆蓋包含三個維度,即保障廣度、寬度和深度[34]。廣度是指要覆蓋足夠多的人群,寬度是指報銷范圍要足夠大,深度是指要報銷足夠多的費用。商業健康保險是基本醫療保險的補充險種,在拓寬保障服務以及降低民眾疾病經濟負擔方面發揮著重要作用。因此,建議未來研究在聚焦擴大商業健康保險保障人群[7]的同時,關注其保障寬度和深度。在保障寬度上,可探討商業健康保險對某些診療服務或藥品可及性的影響;在保障深度上,可針對具體病種,評估商業健康保險在減輕該病種疾病經濟負擔方面的效果。

政策對商業健康保險的監管以及規范化發展起著引導作用。目前關于商業健康保險監管及規范化發展的研究較少,聚焦于定性探討商業健康保險市場中存在的道德風險、逆向選擇等問題[26-27],缺少針對政策的相關研究。這可能是因為我國的商業健康保險監管政策正處于探索階段,規范化程度不高[35]。因此,本研究建議對我國的商業健康保險監管政策進行評估,具體分為兩方面,一是評估監管政策對商業健康保險市場的影響,可考慮結合中斷時間序列分析、雙重差分法等政策評估方法,對監管政策的實施效果進行評價;二是對監管政策本身進行評估,可考慮采用文本分析法、政策工具法以及政策一致性指數模型(policy modeling consistency,PMC)等,對目前國家及地方層面的監管政策進行定量和定性評價,以了解我國的監管政策現狀以及優劣勢。基于政策評估結果,為相關部門制定更高層級、更加完善的商業健康保險監管政策提供建議,強化市場監管力度,促進其規范化發展。此外,可通過文獻綜述、政策分析等方法系統梳理商業健康保險較發達的國家(如美國)的監管實踐,借鑒相關經驗,結合我國實際提出優化商業健康保險監管的建議[36]。

3.4 研究熱點不斷演進,“惠民保”成為未來關注重點

2003年底,中國銀行保險監督管理委員會發布《關于加快健康保險發展的指導意見》,該意見鼓勵保險公司推進健康保險專業化經營,因此,自2003年開始,“健康保險專業化經營”成為研究熱點。2009年,中共中央、國務院公布《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》,要求積極發展商業健康保險,鼓勵企業和個人參保。在新醫改背景下,商業健康保險的需求及影響因素成為研究熱點。2014,國務院辦公廳發布《關于加快發展商業健康保險的若干意見》,要求豐富健康保險產品供給,完善財政稅收等支持政策,這使得“健康管理”、“稅收優惠”以及“健康產業”成為研究熱點。2020年開始,全國各地開始陸續推出惠民保產品[37],2021年,中國銀保監會辦公廳發布《關于規范保險公司城市定制型商業醫療保險業務的通知》,在制度層面規范了惠民保的發展。自2021年開始,“惠民保”成為研究熱點,持續至今。

惠民保是具有中國特色的社商融合型商業醫療保險,與傳統的商業健康保險相比,惠民保具有“低門檻、低保費、高保額”的顯著優勢,是我國多層次醫療保障體系的重要一環[38],實現惠民保的可持續發展對于滿足人民群眾多層次的醫療保障需求具有重要意義。目前,低參保率嚴重威脅著惠民保的可持續發展,提高惠民保參保率是實現惠民保可持續發展的重要途徑[39]。但是,目前關于惠民保的研究大多集中于定性研究[37-40],缺少提升參保率的實證依據。因此,本研究建議從供需雙方出發,以“如何實現惠民保的可持續發展”為研究主題,對惠民保進行深入研究。具體而言,從需方角度出發,可采用問卷調查法研究影響居民惠民保參保率的因素,同時可結合離散選擇實驗,測量需方的惠民保選擇偏好以及支付意愿,為科學合理提升惠民保參保率提供建議。從供方角度出發,建議通過構建評估指標體系,對各地的惠民保運行效果進行實證研究,并在此基礎上對典型地市的惠民保產品進行案例分析,為惠民保的可持續運營提供經驗借鑒。此外,在惠民保的研究中,需要政府、商保公司以及高校三方協同研究,充分發揮各方優勢,助力惠民保可持續高質量發展。

總的來說,本研究對我國的商業健康保險研究進行了文獻計量及可視化分析,研究結果表明我國的商業健康保險研究仍處于初級階段,具體表現為期刊發文量整體呈上升趨勢,核心作者群尚未形成,研究機構間缺乏合作機制,研究維度有待拓展等。因此,對未來的研究提出五點建議:一是促進跨學科研究,推動核心作者群形成;二是發揮各方優勢,建立研究機構間的合作機制;三是拓展研究維度,助力社商融合;四是強化監管,促進商業健康保險規范化發展;五是加強惠民保實證研究,助力其可持續高質量發展。