城市基礎設施文化性及其實現: 建筑學視域下的討論

褚冬竹 陽蕊

摘要:城市基礎設施在天然具備物質性、實用性與技術性的同時,也蘊含潛在的文化性。隨著城市空間與職能的演進,部分基礎設施的文化特性得以顯現。在建筑學視域內,緊扣城市基礎設施中“人”與“空間”的互動關系,基于文化的本質與內涵,厘清城市基礎設施功能性、技術性與文化性三者的動態演進關系,提出城市基礎設施“文化生命周期”并總結其各發展階段特征, 以此探討城市基礎設施文化性內容與層次、文化性生成顯現的條件、標志及實現路徑,結合案例實踐提出各層次文化性實現的設計思路與方法,為促進當代城市基礎設施發展提供不同維度的思考方向。

關鍵詞:城市基礎設施;文化性;文化生命周期;文化生成;城市設計

Abstract: In addition to having material, practical and technical attributes, urban infrastructure also contains potential cultural nature. As the urban space and functions evolve, it may highlight the cultural features of some infrastructure. From the perspective of architecture, the interactive relationship between "people" and "space" in urban infrastructure is closely focused on. On the basis of the essence and connotation of culture, the dynamic evolution relationship among the functionality, technology and culture of urban infrastructure is clarified. The "cultural life cycle" of urban infrastructure is proposed and the characteristics of its development stages are summarized, so the cultural content and level of urban infrastructure, the conditions, signs and realization paths of cultural generation and appearance are explored. Combined with case practice, put forward the design ideas and methods of cultural realization at all levels, and the different dimensions of thinking directions can be provided for promoting the development of contemporary urban infrastructure.

Keywords: Urban infrastructure; Cultural nature; Cultural life cycle; Culture generation; Urban design

城市并不只是一種物理裝置或人工構造,它就內含于那些組成它的個體的生命過程之中,因而,它是自然的產物,尤其是人之自然,即人性的產物。

——羅伯特·E·帕克(1925)[1]

阿姆斯特爾河(Amstel)上的大壩(dam)抵御大海侵襲的同時,也促成了城市阿姆斯特丹(Amsterdam)的衍生發展(圖1)——大壩孕育庇護了這座城市并滋養其文化、經濟、社會生長綿延。從原始聚居到城市發展,基礎設施(Infrastructure)作為基本的物質性工具系統嵌入其中, 將人類繁育存續與自然世界牢固聯 接,并以不斷演進變化的多樣形態, 持續創造著新的社會集體與文化生 命。

正如“infra”的拉丁語源義“之下(below)”,基礎設施始終強調從底層對城市系統的基礎支撐,是“永久的、成套的工程構筑、設備、設施和它們所提供的為社會生產和居民生活共同需要的服務”。在工程領域,基礎設施分為“工程性基礎設施”和“社會性基礎設施”1,其中工程性基礎設施包括能源供給、供水排水、交通運輸、信息通訊、環境衛生以及城市防災六大系統2,而城市綠化、衛生、照明等由城市政府組織實施管理的工程性基礎設施也被稱為“市政基礎設施”。基礎設施在各個領域以不同的概念與分類作為發展基底被不斷強調:從社會學的公益性質出發,基礎設施被稱為“公用事業”、“公益事業”;經濟學領域將基礎設施視為“社會先行資本”,將用于經濟性公共服務的基礎設施分類為“經濟性基礎設施”3; 創新科技領域將 5G 基站等融入新技術的基礎設施列為“新型基礎設施”4并視作信息時代的發展關鍵;“生態基礎設施” 在綠色與可持續發展背景下也成為城市重點保護與建設的對象。無論哪種分類歸屬方式,其公用性、基礎性、物質性、實用性與技術性均包含其中,勾勒出城市基礎設施的總體特征,也在學科及專業劃分中成為建筑學范疇之外的部分(圖2)。

但是,基礎設施作為城市人居環境的基本組成部分,也是構建城市形態、塑造城市空間的重要物質要素。基礎設施對城市空間的塑造從運輸網絡開始,從“運河狂潮”(Canal Mania)5到軌道時代,再到當下的“新型基礎設施” 建設,它對人居環境的影響早已超越了物質空間。伴隨城市空間與工程技術的雙重發展下,部分基礎設施也更多呈現輕量化、精細化、近人化,具備了從 “工程”向“場所”的演變趨勢,也成為“人”與“空間”的互動載體,影響著人的行為方式、場景感知與精神觀念,形成并顯現出愈發明晰的文化特性, 成為有必要、有條件在建筑學視域下探索的重要組成部分。它逐漸成為現代城市文化和生活方式的分配系統,更成為一種社會技術現象(Social-technic phenomena)和社會文化現象(Social- cultural phenomena)[2],它以強大的根植性(Embeddedness)、公開性(Transparency)融入城市并構建人們共同的生活經歷和集體記憶[3],眾多文化活動、文化事件、文化作品圍繞基礎設施展開6,它不僅潛移默化地影響著人們的浪漫審美,也不斷塑造著新的城市文化。在我國經濟由高速增長轉向高質量發展階段的時代背景下,城市價值與職責日益凸顯,城市基礎設施在具備天然的物質性、功能性與技術性之外,隨著城市空間復合演進和使用狀態的轉變,逐漸顯現出文化特性,釋放出明顯的文化效益,為城市文化的整體豐富起到重要支撐作用。

—? 認識:城市基礎設施文化性及其生命周期

從人類學開始, 文化的定義已出現兩百多個[ 4 ] 。“ 人類學之父” 泰勒(E.Burnett Taylor)定義文化為:“文化,或文明,就其廣泛的民族學意義來說,是包括全部的知識、信仰、藝術、道德、法律、風俗以及作為社會成員的人所掌握和接受的任何其他的才能和習慣的復合體。”[5]。文化功能學派創始人馬林諾夫斯基(Malinowski)將文化定義為“一個滿足人的要求的過程,為應付環境中面臨的具體、特殊的課題,而把自己置于一個更好的位置上的工具性裝置”[6] 。文化的存在需要載體, 這一事實指向了文化的兩大方面—— 物質文化(Material culture)與非物質文化(Intangible culture)7。

建筑學視域下,城市基礎設施的文化性內涵同樣圍繞人與空間兩大主題展開, 基礎設施空間的結構構建、功能組織、材料運用等作為反映人類智慧的物質文化存在,在對城市增長、城市復興產生廣泛影響的同時,又作為工作、生活乃至精神場所不斷影響人們的生活方式、價值觀念與精神追求,孕育著以基礎設施空間為溫床的城市文化,作為非物質文化不斷發展。

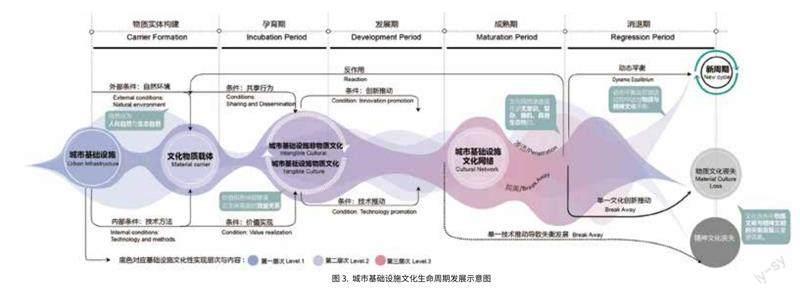

城市問題與生物學有機體研究一直存在著巧妙復雜的關聯,正如吉迪恩(Sigfried Giedion)曾用生物學中的“交感神經”和“副交感神經”舉例, 闡釋在建筑學中技術與文明發展所保持平衡的“動態性”8? [7]。在生物學中,某一生物體經歷一系列形式變化,進入一個新生命循環的過程叫做生命周期(Life Cycle)。這種過程在基礎設施的文化生命中也是廣泛存在的,我們將城市中某一基礎設施空間中所經歷的文化性孕育、發展、成熟、到消退,從而進入下一個文化變遷階段的過程,稱為基礎設施文化生命周期(Cultural Life Cycle of Urban Infrastructure)(圖3)。

(1)孕育期(Incubation period)。孕育期是城市基礎設施作為物質文化構建的關鍵時期,也是其非物質文化開始萌芽的時期。文化源自人類于自然9中產生的價值或功能需求,而技術作為人的最大本能與重要存在方式[8]支撐城市基礎設施作為物質文化實體誕生。正如大量商品與煤炭的運輸需求促使十八世紀“運河狂潮”(Canal Mania)誕生,當代城市物質基礎高度發展下對文化的渴求推動基礎設施空間迎來變革,原始的城市空間在需求演進下不斷重構,城市形態、居住環境甚至虛擬空間因此改變,進而影響人群生活方式。

城市基礎設施空間中根植的公共性是其非物質文化萌芽的突出優勢,共享與交流等文化行為在此發生(圖4),正如斯圖亞特·霍爾(Stuart Hall)提到“文化取決于其參與者用大致相似的方法對他們周圍所發生的事做出富有意義的解釋,并‘理解世界”[9]。

(2)發展期 (Development period)。發展期伴隨著時間積累與基礎設施空間范圍的擴張,是城市基礎設施非物質文化釋放的重要時期。城市空間作為文化傳播與交流的介質,城市基礎設施作為介質中宏觀、中觀尺度的構成要素,“促使人類經驗不斷化育出有生命(viable)含義的符號和象征,化育出人類的各種行為模式,化育出有序化的體制、制度”[10]。此時,主觀持續的創新成為推動技術性、功能性與文化性共同發展的重要動力,正如巴尼特(H·G·Barnett)所提“創新是一切文化變遷的基礎”[11]。例如交通類基礎設施在近乎瘋狂的構想創造下,不斷與城市空間交疊、編織,演化出愈發復雜的空間新形態(圖5),基礎設施空間從融入文化景觀到成為文化景觀本身(圖6), 以交通基礎設施主題或背景的文化作品、文化事件更不斷被創造,為其注入源源不斷的文化生命活力。

(3)成熟期 (Maturation period)。在成熟期,城市基礎設施在空間上的最大特點無疑是其構成的網絡系統(圖7)。現代基礎設施城市主義與基礎設施建筑學的發展均以基礎設施為城市提供的骨骼化網狀支撐為前提, 這些生態化網絡在城市空間中占有支配性地位,具有強大的技術性、物質性與社交性[12]。文化也隨基礎設施傳播滲透到除基礎設施物質實體以外的不同行業與層級, 形成“基礎設施文化網絡”, 這種情況往往是無意識、復雜、隨機、具有生態性的。基礎設施所具有的復雜空間結構一方面塑造著當代城市環境,一方面文化網絡成為新環境,反作用于基礎設施本身,引起其空間結構、形態、功能的再次轉變。

(4)消退期 (Regression period)。在消退期,文化喪失(Cultural Loss)成為城市基礎設施文化性發展的主要問題,文化學中的文化喪失涉及取代(subsitution)、綜攝(syncretion)、增添(addition)、萎縮(deculturation) 等不同現象[13],是多種復雜因素作用的結果。在建筑學視角下,物質文化與非物質文化的失衡發展是不可忽略的因素之一。正如技術與文明的平衡,歷史例證層出不窮,二十世紀中葉極端的技術至上帶來一系列階級、人權、環境等問題,“鄰避”現象(NIMBY)的產生10,1950 年代賓夕法尼亞站拆毀而促進的美國建筑保護運動11……基礎設施若僅以孤立物質形態存在,將不可避免成為割裂城市空間的巨型構筑物。城市基礎設施文化性的消退期并不是完全消極的,也包含著文化的變遷、轉型與重生,如基礎設施類城市更新項目,若條件具備,城市基礎設施將進入一個新的文化生命周期。

二? 辨析:城市基礎設施文化性的基本層次與內容

城市基礎設施文化性創造于人而回歸于人,從關注人與空間的建筑學視角出發,將城市基礎設施文化性的層次與內容由淺到深分為三個層次:

第一層次指城市基礎設施作為城市空間本體的物質文化,以及圍繞其本體衍生的技藝方法、發展理念等一切非物質文化(技藝、理念等在廣義上屬于人類非物質文化的一部分)。如軌道交通類基礎設施,早在鐵路隧道時代開始站點類建筑便體現出重要的物質文化價值,從新文藝復興、維多利亞式的古典風格到現代主義,再到當代建筑技術支撐下對地域文化的重新詮釋(圖 8-9),交通樞紐中的建筑與空間體驗盡數體現了時代的審美風格與空間精神。

第二層次指城市基礎設施中的物質文化或非物質文化具有特定的文化價值,成為重要的城市文化資源, 創造豐富的文化產品,并逐漸影響城市文化生活。其本體作為文化資源的內容一般分為三種:一是遺產類,指城市基礎設施本身經過時間、文化沉淀成為歷史文化遺產或文化景點,如古羅馬輸水道、成都都江堰、重慶長江索道等,其中一部分可能已經喪失原本功能,一部分至今仍在運行繼續提供城市服務;二是再生類,城市基礎設施經過改造或功能置入成為新的城市文化設施, 如紐約高線公園、法國巴黎的 La Petite Ceinture 鐵路改造項目等;三是新興類,指城市基礎設施以文化空間為重要構成部分,在空間構建之初便定位為重要文化資源,如當代眾多以文化休閑為主題的新建 TOD 項目等。除基礎設施空間本體作為文化資源外,還包括圍繞基礎設施紀錄發生的文化事件12、創造的文化作品13等,如十九世紀尤金(Eugène Galien Laloue)的畫作中描繪著巴黎街景中的列車與軌道(圖 10)等等。正如中國思想家梁漱溟所認為的“文化,就是吾人生活所依靠之一切”[14],城市基礎設施不斷影響城市居民的出行方式、消費習慣、休閑娛樂等文化生活的方方面面。

第三層次也最深層次的城市基礎設施文化性,指城市基礎設施文化性通過不斷積累與滲透引領城市精神、創建健康城市集體人格14,持續增強城市認同感與凝聚力,形成穩定的城市價值導向與具有城市個性的文化傳承。人類學研究領域率先將城市基礎設施與城市精神關聯起來[15],如艾麗莎·弗里德曼(Alisa Freedman)所著的《交通中的東京:軌道與公路中的日本文化》,講述了大眾交通如何改變東京的社會結構和藝術運動,并導致了現代日本的性別角色特征(圖11)。建筑學視域下將城市基礎設施空間納入城市文化空間并探索其對城市精神的塑造同樣具有重要意義,是不可忽視的學科探索方向。

我們通常提及的基礎設施文化性,一般指第二層次及其相關內容,即城市基礎設施帶來的城市文化資源,這是城市基礎設施文化性狹義的一面。城市基礎設施文化性的三個層次與內容層層遞進,依次建立在上一層次充分發展的基礎之上,實現三個層次共同發展,才能促進城市基礎設施文化性的持續繁榮(圖12)。

三 機理:城市基礎設施文化性的實現

綜合梳理不同基礎設施空間的文化生命周期規律、發展條件、空間類型等因素,總結三種主要的基礎設施文化性實現類型(圖13),進而從建筑學視角出發,從城市基礎設施文化性的三個層次中,提出實現各層次文化性的建筑與城市設計策略,并與基礎設施文化生命周期的各個階段聯系,將策略重點運用到不同的實現階段中。

1.城市基礎設施文化性的實現類型、條件與標志

在第一種實現類型中,基礎設施從建造初始就注重文化性的培養,例如重視空間結構的精神表達、植入文化生活功能空間等,目前有許多新興基礎設施均十分重視該方向的發展。在第二種實現類型中,城市基礎設施在初始文化周期中的文化性可能并不凸顯,但通過改造、植入功能等手段獲得新的文化生命,這是當代再生類基礎設施文化發展探索的主要方向。在第三種實現類型中,基礎設施在某個時期第一層次文化性內容高度發展,但隨著時代變遷等因素原有功能性與技術性喪失、衰退,其精神價值逐步凸顯,第二層次文化性內容被強調,成為遺產類文化資源。三種實現類型也會互相轉化,例如新興類在后期向再生類轉變,再生類功能性喪失后向遺產類轉變。

以水利基礎設施建設大國荷蘭為例,其基礎設施文化發展歷經眾多文化生命周期更迭,包含以上三種實現類型。荷蘭的水利基礎設施發展歷史悠久,荷蘭水務局(NGOs)早在中世紀便成立,人們從各種角度對基礎設施、建筑和城市之間的關系進行審視,以至于創造新詞“infrarchitecturbanism”[16]。從須德海工程(Zuiderzeewerken)到三角洲工程(Delta Works),《水法》(Water Act) 的制定不斷推陳出新。治水基礎設施形成覆蓋全國的空間結構,并逐漸發展為文化網絡:包括世界文化遺產“New Dutch Waterline”、“Beemster”和“De Schermer”風車治水區、眾多水利設施博物館和濕地公園(圖 14)。面對氣候變暖導致的全球生態危機,城市彈性建設(Urban Resilience)作為新發展理念被提上議程15, 2006 年批準并實施至今的“Room for River”計劃,主要目標不僅包括治水工程,也包括城市濱水公園等文化設施建設,不斷重構河流景觀美學,沙引擎半島(Zandmotor/Sand Engine)、浮動農場(Floating Farms)、浮動建筑(Floating Architecture)等新的實驗項目在建筑、工程領域積極開展,推動荷蘭治水文化生命周期良性更迭。

綜上,不同基礎設施文化實現類型經歷的文化周期階段也各不相同,但若要形成成熟文化網絡,促進文化生命周期良性發展中,其中的條件、動力、作用方式與標志,需要我們厘清:

第一,城市基礎設施文化性的誕生首先要滿足外部和內部兩個必要條件。外部條件即為自然(生態自然與人化自然)環境,內部條件即技術與方法。其次城市基礎設施首先應體現其物質文化價值,實現文化性第一層次內容,這是基礎設施文化萌芽的標志。接著,通過人對空間的共享體驗,形成集體記憶與意識,即非物質文化的開端。第二,城市基礎設施文化性在發展期的主要動力為人主觀意識的創新創造。技術與功能創新推動城市基礎設施作為物質文明發展。文化創新推動城市基礎設施文化作為非物質文化發展;第三,在成熟期,城市基礎設施文化性的滲透作用是復雜、隨機的,最終形成文化網絡。文化網絡反作用于基礎設施本身的物質形態。第四,城市基礎設施文化的消退期,物質與精神的失衡發展是重要原因之一,當代城市基礎設施文化性發展必須實現技術與文明的動態平衡。

2.第一層次:本體營造與創新探索

·本體營造 在城市基礎設施本身作為物質文化的第一層次,其文化性實現需著重關注城市基礎設施的本體營造,主要包含空間與感知兩個方面。

空間方面,城市基礎設施與傳統城市公共建筑相比,其尺度、結構、空間等構成要素都存在較大差異。除功能混合置入的方法外,有兩方面仍不容忽視:一方面,在以強目的性行為為主導的城市基礎設施空間中,重視公共文化行為的激發,通過基礎設施空間本體促進社會交往、公共活動、引導多樣行為方式,這與基礎設施文化性孕育期中的共享環節緊密關聯。例如南京江心洲排澇泵站配套用房項目,通過對江岸高差、江堤路徑、用房形態等空間元素的再組織,在保障基礎設施實用性的前提下,最大程度地提供了江岸公共空間與服務設施,為市民提供了駐足、觀景和休憩的新場所,也為以基礎設施為空間基礎的文化生活創造了可能性,文化傳播的機會也由此而來(圖 15)。另一方面,重視基礎設施因其自身結構的復雜性、模糊性、靈活性而產生的“零余空間”16,這是挖掘基礎設施空間文化潛力的重要領域。許多城市已經展開此類空間的改建,如日本橫濱市黃金町高架鐵路下空間改造、里斯本泉池公園、墨爾本 sky-rail 社區活動公園等。

感知方面,主要指基礎設施空間引發的視覺、聽覺等感官方面的精神與美學感受,注重建筑形態與空間的形式、場所精神表達,如 Ney & Partners 在廷塔哲城堡橋(Tintagel Castle Bridge)為體現了超薄震撼的視覺景觀感受,創造了極致的結構支撐方式(圖 16)。

·創新探索 第一層次內容中圍繞城市基礎設施本體衍生的技藝方法方面,由建筑學與工程、材料、計算機等學科不斷推動進步。除此之外,還需不斷思考城市基礎設施中空間與人的發展新關系,包括新技術的融入、新發展理念的探索,在構成城市基礎設施文化本身的同時也引領城市基礎設施文化性實踐的深入。其中基礎設施生態學(Infrastructural Ecology)作為景觀都市主義(Landscape Urbanism)的延伸,將景觀、街道等公共空間要素納入城市自然生態系統[17]。基礎設施建筑學以“生態觀”(ecology)與“網絡觀”(network)17展開,探索建筑學介入下基礎設施的新公共場域關系[18],聚焦基礎設施空間中的邊界、地形、觸媒等核心要素問題[19]。基礎設施城市主義(Infrastructural Urbanism)則將基礎設施視為場所基底,以建構的建筑化方式指引未來城市空間形態方向[20]。文化生態學(Cultural ecology)等交叉學科領域亦將文化基礎設施空間體系納入城市文化生態系統[21],強調其對城市文化塑造的關鍵意義。如今,通過 5G、數據中心、人工智能、物聯網等新技術助力傳統基礎設施改造的新型基礎設施建設時代到來,“AI+軌道交通”、“智能站臺”、“智能站廳”等新場景應用意味著傳統基礎設施空間形態的重要改變,建筑學領域的理論與實踐探索將迎來新舞臺。例如在疫情影響下,AECOM 基于自研發的大數據評估、預測、場景模擬等系列集成技術平臺,提出以“恢復服務(Return to Service,R2S)”為主題的系列基礎設施運營、設計服務,幫助合理確定基礎設施內合理隔離、消殺清潔、通風保障等空間規劃方案(圖 17)。

3.第二層次:更新發展與理性開發

·更新發展 在城市基礎設施作為城市文化資源的第二層次,其文化性實現應注重具有文化價值積累的既有城市基礎設施的更新保護與利用。

在歷史變遷中,城市基礎設施往往因技術更新、功能需求轉變等多重原因亟待空間、結構、形態的轉型,此時應注重探索原有城市基礎設施在新時代背景的發展潛力,延續或激活其中的文化性,采用有機更新、微更新等尊重原有空間結構的手法進行功能轉型或升級。如國王十字車站地區,在經歷經濟轉型衰落后, 以“重新構想歷史,并以場所特有且與眾不同的創造為城市做出貢獻”18為更新主旨,使其重生為城市活力文化空間——更新項目除商業、住宅等混合功能的置入外,通過更新歷史構筑物和建筑、增添公共空間、引入大學以及其他教育與文化機構等措施,使其該地區獨特的城市文化身份被凸顯,不斷獲得市民認同感和歸屬感,并陸續吸引具有相同文化認同的企業入駐,國王十字車站域進入新一輪文化生命周期發展(圖 18)。

·理性開發 理性開發指面對城市基礎設施空間建設,除進行以經濟效益為 主導的增量開發外,尊重城市原有生活文化機理,通過深入調研與理性分析,審慎選擇開發方式。面對同類型的城市基礎設施問題,不同城市可能因文脈差異給出不同解答。例如鐵路基礎設施遺產的綜合開發問題,紐約高線公園(High Line Park)選擇通過系列景觀設計將其改造為全新城市公共空間;而悉尼廢棄 Ultimo 海運線(The Goods Line)在進行景觀改造外,更注重與傳統社區的影響關系構建(圖 19);日本東橫線地上廢棄線路,因位于東京時尚街區代官山而改造為高品質商業零售小鎮(Log Road Daikanyama);法國巴黎的 La Petite Ceinture 廢棄鐵路線則因其綠意縈繞又荒頹神秘的美感吸引城市藝術家、愛好者自發探索, 公眾與多方部門一起努力延續古老鐵路線的文化生命,形成一種新的發展模式。

4.第三層次:網絡構建與文化傳播

·網絡構建 在城市基礎設施文化性引領城市文化生活的第三層次,城市精神文化的構建意味著城市基礎設施文化網絡已全面滲透,應著重推動以觸媒方式影響城市文化生活的城市基礎設施網絡結構形成。在黛娜·卡夫(Dana Cuff)的《快進的城市主義》(Fast-forward Urbanism)一書中,基礎設施作為一種“城市觸媒”,同樣是塑造新的生活方式與激活城市空間的重要工具。以交通基礎設施為例,其具有的快速流動性、大量性、網絡性決定了它不僅是一種交通工具,而是具有強滲透性、快速傳播性的文化交流平臺,利用基礎設施的網絡結構激活文化滲透與作用機制,是文化載體正面影響文化實現的最好途徑。例如多倫多PATH 人行網絡系統從 1970 年代開始發展,橫跨 30 多公里的餐館,購物,服務和娛樂場所,成為世界最復雜的文化交流與滲透網絡之一(圖 20)。

在構建基礎設施文化網絡時,同樣不可忽視城市基礎設施對生態環境的影響,以保障文化性根植于城市的生命力與持續性。從景觀都市主義到基礎設施城市主 義,基礎設施對于城市生態文明的價值不言而喻。對于現代工程性基礎設施日益交織成網,對自然系統和生態過程帶來多方面影響的現實情況,必須尋找能夠平衡和補償這些基礎設施帶來的生態破壞和退化的途徑。眾多城市設計實踐、競賽、研究正聚焦于城市與基礎設施建設帶來的城市消落帶、溫室效應、海平面上升等生態問題,例如重慶市開展的“兩江四岸”治理提升項目方案設計國際競賽中, 各設計單位通過岸線生態治理、濱水空間打造、文化風貌重塑等多種設計手段在城市消落帶生態治理與空間文化發展方向做出努力(圖 21)。

·文化傳播 在形成城市群體集體認同、創建穩定的城市價值導向與文化傳承的層次階段。從建筑學出發的城市基礎設施文化性構建還應注重與傳播學、新媒體、藝術文藝等文化領域合作,分析傳播受眾的空間行為心理特點、提高文化傳播的精準性、豐富空間文化傳播的方式方法。在城市基礎設施空間設計中積極接納藝術裝置、新媒體設施、主題展覽等多樣文化傳播形式,形成空間藝術與群眾的長期互動。例如洛杉磯地鐵長期組織的“Metro Art”項目,各種限定場地的藝術品被整合到不斷發展的地鐵空間中,提高了交通環境的文化傳播質量并創造了一種地方文化,從海報創作到藝術裝置,從乘客地鐵藝術之旅活動組織、聲景營造到現場表演,持續且豐富的藝術項目為整個洛杉磯的社區增添了活力和參與度19(圖 22)。

四? 討論:城市基礎設施文化的未來

通過多年大規模投資建設,我國城市基礎設施生產能力和水平大幅提高,信息、交通、市政等多類基礎設施建設突飛猛進。在推動城市高質量發展、加強城市基礎設施建設的戰略發展要求中,海綿城市、韌性城市等以基礎設施為核心的諸多建設理念被提上議程。同時,隨著物聯網、大數據與云計算、人工智能、區塊鏈等新興技術的發展,城市基礎設施的運營、服務、形態將迎來新一輪的升級與變革,為其文化發展帶來新機遇與挑戰。

城市基礎設施文化性建設的重要性日益凸顯,聯合國人居署頒布的《人居Ⅲ》(Habitat III,2016)中明確指出文化是可持續城市發展的關鍵資源和資產, 并建議通過對文化性的基礎設施、產業能力建設計劃和新技術的投資,增強城市以文化為主導的競爭力[22]。2022 年 2 月,廣州城市變電站景觀及功能設計國際競賽收官,“將市政設施建設變成城市風景線”、“我們所做的就是建筑對城市的表情,和市政公服設施能夠讓公共參與互動的內容”、“未來對設備美學、大型設施進行美學處理,是一個趨勢和方向”等觀念受到越來越多城市工作者的認可(圖 23)。目前,我國基本實現了基礎設施文化性第一層次內容,即物質文明的實現,正向基礎設施文化性第二層次實現階段邁進。在未來發展中,城市基礎設施將進一步創造城市文化資源并成為其本身,更加廣泛地影響城市文化生活。從建筑學角度切入,更應遵循文化生命周期發展規律,結合信息時代新技術的發展,營造城市基礎設施空間中人的文化體驗,探索構建以基礎設施為載體的文化網絡體系。

人類對于文化的渴求從未停止,在全球化進程中,城市設計與建筑學領域的問題涉及更加廣泛的知識門類,為城市基礎設施的文化生命周期帶來了發展新契 機。在關注城市基礎設施文化性成為新一輪發展的潮流時,我們最應當把握的文化又是什么?文化是更高的追求,但并非高低雅俗的界線20,它是一種推動城市發展的動力,更是人人應當享有的權利——從物質需求的保障到文化生活的豐富, 從健康價值的導向到城市精神的傳承,這是城市基礎設施文化性發展應當給出的答案。

注釋:

1我國《城市規劃基本術語標準》(GB/T50280-98)將城市基礎設施的概念界定為“城市生存和發展應具備的工程性基礎設施和社會性基礎設施的總稱”,其中工程性基礎設施一般指文中提及的六大工程系統,社會性基礎設施指用于提供社會性公共服務的基礎設施,包括基礎教育、基本醫療、社會保障等。本文主要討論工程性基礎設施。

2定義源自:何盛明 主編.財經大辭典(第二版)[M].北京:中國財政經濟出版社,2013.

3世界銀行在《1994 年世界發展報告—為發展提供基礎設施》中將基礎設施分為經濟性基礎設施(economic infrastructure)和社會性基礎設施(social infrastructure)兩大類。其中經濟性基礎設施主要指公共設施、公共工程和其他交通部門,該分類與工程性基礎設施概念涵蓋內容基本一致。

4國家發改委將新型基礎設施定義為三方面內容:一是信息基礎設施,例如 5G、物聯網等網絡基礎設施;二是融合基礎設施,主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術的傳統基礎設施,例如智能交通基礎設施;三是創新基礎設施,主要指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施。

5運河狂潮(Canal Mania)是指十七世紀末至十九世紀初以英國為主的歐洲運河建設密集時期。

6如《The Triumph of Human Empire: Verne, Morris, and Stevenson at the End of the World》一書中分析了凡爾納(Jules Verne)、史蒂文森(Robert Louis Stevenson)、莫里斯(William Morris) 等作家的作品中暗示了包括鐵路,公路和水運在內的城市基礎設施如何帶人類走入浪漫與幻想的世界。

7參考大英百科全書(Encyclopedia Britannica)定義:“物質文化:工具、武器、器皿、機器、裝飾品、藝術品、建筑物、紀念碑等其他任何有價值的為人類生產或生活使用的物質實體。”

8在該形容中,使身體適應外部世界的交感神經系統與調節內部器官平衡的副交感神經系統總是相互作用,處于“神經動態平衡”狀態,正如這兩個神經系統一樣,技術與人性的平衡也具有動態性,并且在某一時期某種傾向占據主導地位的原因是多方面的。

9陳其榮在《自然哲學》中提出,“自然”分為“生態自然”與“人化自然”,自然界在自身發展到一定階段后,出現了人類,從此就標志著統一的自然界發生了主體與客體的分化。

10“鄰避現象”(Not In My Back Yard),是指推行例如化工廠、垃圾焚燒廠、污水處理廠等影響生活環境的建設項目時,當地民眾發起抗議的社會運動。

11 1960 年代高層建筑發展背景下,為建設辦公大樓著名建筑賓夕法尼亞站頂部拆毀,拆毀引起大量爭議,并促進紐約市地標保護法(landmarks preservation act)出臺,這被認為是美國建筑保護運動的催化劑。

12文化事件例如:1925 年至 1935 年間,日本一只名為八公(Hachiko)的秋田犬等待他已故的主人,正好在火車到達時出現在涉谷車站。后來涉谷站八公站(Hachikō-guchi)以此為名,設立八公狗雕塑,成為當地標志性公共空間。

13文化作品例如:BBC 兒童劇上帝的奇妙鐵路(God's Wonderful Railway )在 1980 年熱映、約翰·庫克·伯恩(John Cooke Bourne)的《大西部鐵路的歷史和細節》于 1846 年出版、莫奈(Claude Monet)名畫《圣.拉扎爾火車站》(The Saint-Lazare Station)系列等等。

14集體人格是指“秉持了一定精神價值觀的人群,長期在一起工作生活,形成了一定的行為習慣,進而產生的集體無意識。它來自瑞士心理學家榮格(C.Gustar Jung)的集體潛意識理論,他曾提出‘一切文化都沉淀為人格。不是歌德創造了浮士德,而是浮士德創造了歌德。”

15參閱荷蘭水務局官網:https://www.dutchwatersector.com/

16在城市研究中,“模糊領域”(Desola 莫拉萊斯:1995),“城市空間裂隙(crack)”(Anastasia Loukaitou Sideris,1996),“死區”(Doron: 2000),“討論空間”(Papastergiadis: 2002),《城市空隙》(the urban interstices) (Tonnelat: 2008),“遺余空間”(Urban ‘Leftover Space)等概念都表示著相似的空間理解,這些空間位于官方使用和占用區域之外,在進行適當的人為干預后,能化消極為積極,成為基礎設施文化發展中的動力。

17雷姆·班納姆(Reyner? ? Banham)將基礎設施視為一種城市生態環境,卡茲伊斯·瓦內利斯(Kazys Varneils)在此基礎上強調其不斷擴展的網絡化發展,建筑學成為網絡化的中觀尺度,這兩種觀點成為現代基礎設施建筑學展開的基礎。

18參閱 Allies and Morrison 事務所官網:https://www.alliesandmorrison.com/projects/kings-cross

19詳情參閱 Metro Art 項目官網:https://art.metro.net/

20余秋雨在《何謂文化》中提到,“文化似乎主要是來制造界限的:學歷的界限、專業的界限、…高低的界限、貴賤的界限…一條條誘人的界限被誤認為是‘文化追求”。

參考文獻:

[1](美)羅伯特·E·帕克等 著, 城市[M]. 杭蘇紅 譯. 北京:商務印書館,2019:5.

[2] Misa, Thomas J., Philip Brey, Andrew Feenberg, Paul N. Edwards. Infrastructure and Modernity : Force , Time , and Social Organization in the History of Sociotechnical Systems[M].Cambridge: MIT Press,2004.

[3] Star, Susan Leigh. The Ethnography of Infrastructure[J] American Behavioral? Scientist,1999, 43(3)377-391.

[4] 余秋雨.何謂文化[M]武漢:長江文藝出版社,2012:5.

[5](英)愛德華·泰勒,連樹聲譯.原始文化[M].上海文藝出版社,1992:1.

[6](英)馬林諾夫斯基.文化論[M].費孝通,譯. 北京中國民間文藝出版社,1987:11-14.

[7] 褚冬竹,顧明睿,陽蕊.轉型、平衡與演進——希格弗萊德·吉迪恩的學術思想及當代意義[J].建筑師,2020(02):4-12.

[8] 吳國盛,技術哲學講演錄[M].中國人民大學出版社,2016:2.

[9](英)斯圖爾特·霍爾 著,表征:文化表象與意指實踐[M].徐亮,陸興華 譯.商務印書館,2003:2.

[10](美)劉易斯·芒福德著,城市文化[M].宋俊嶺等.中國建筑工業出版社,2009:1.

[11] H. G. Barnett. Innovation: The Basis of Cultural Change[M].New York: McGraw-Hill,1953.

[12](美)卡茲伊斯·瓦內利斯.洛杉磯基礎設施的生態網絡[M].武漢:? ? 華中科技大學出版社,2016:18.

[13](美)威廉·A·哈維蘭 著,當代人類學[M].王銘銘等 譯.上海:上海人民出版社,1987:568-569.

[14] 梁漱溟著.中國文化要義[M].安徽師范大學出版社,2014:1

[15] Marco Di Nunzio .ANTHROPOLOGY OF INFRASTRUCTURE[J].LSECities,2018, Research Note 01 (June 2018).

[16] Hong, J .Shin, SS. A Study on Infrastructure centered Publicness in Urban Public Space through a Look at Dutch Architectural Policies and Practices[J]. JOURNAL OF ASIAN ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING,2016,15(01):33-40.

[17] 劉海龍,李迪華,韓西麗.生態基礎設施概念及其研究進展綜述[J].城市規劃,2005(09):70-75.

[18] 任翔,喬婧.作為城市嵌合體的建筑基礎設施 英國倫敦“橫貫鐵路”系列建筑工程項目(2008-2019 年)[J].時代建筑,2016,0(2):28-34.

[19] 譚崢.尋找現代性的參量 基礎設施建筑學[J].時代建筑,2016,0(2):6-13.

[20] Stan Allen.Points + Lines:Diagrams and projects for the city[M].New York: Princeton Architectural Press,1999:46.

[21] 劉群閱,李奕成,池夢薇,黃啟堂,蘭思仁.文化生態學視角下的城市文化基礎設施體系構想[J].

城市發展研究,2017,24(05):68-73+104.

[22] 聯合國人居署.新城市議程[C].聯合國住房和城市可持續發展大會(人居Ⅲ大會),2017.

圖片來源:

圖 1: A.G.Maris.The Dutch and Their Dikes[M].Amsterdam:De Bezige Bij,1956:35

圖 2,圖 3,圖 12,圖 13 作者自繪

圖 4:上:威廉·鮑威爾·弗里斯(William Powell Frith,1819-1909)繪制,于英國皇家收藏基金會(The Royal Collection Trust)官網展示:https://www.rct.uk/collection/405292/the-railway-station 中:https://www.flickr.com/photos/manchesterarchiveplus/8703799147 下:洛杉磯 Metro Art 項目官網:https://lametro.smugmug.com/Metro-Art/Metro-Art-Presents-Floor-Improv-Day-1/

圖 5:LONDONIST 報道:https://londonist.com/london/transport/london-cutaways

圖 6:LAGI(The Land Art Generator Initiative)競賽官方網站:

http://landartgenerator.org/index.html

圖 7:美國芝加哥和西北鐵路檔案館(Chicago and North Western Railway Archives)藏品

圖 8:紐約大中央車站官方網站歷史專欄:https://www.grandcentralterminal.com/history/

圖 9:Foster + Partners 官方網站:https://www.fosterandpartners.com/projects/haramain-high-speed- rail/

圖 10:https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/c19th-european-paintings-inc-greek- l12102/lot.80.html

圖 11:Alisa Freedman. Tokyo in Transit: Japanese Culture on the Rails and Road[M] Redwood City:Stanford University Press,2010.

圖 14:左:世界文化遺產提名專家會議——荷蘭水防線報告,2015;右:荷蘭公共工程部水利基礎設施部門官方網站

圖 15:https://mp.weixin.qq.com/s/xZhqkmg_QPrzRO1wmdrSog

圖 16:Ney & Partners 官方網站:https://ney.partners/project/tintagel-castle-footbridge/

圖 17:紐約 AIA 建筑獎官網:https://www.aiany.org/architecture/featured-projects/view/return-to- service-public-transit/

圖 18: Townshend Landscape Architects 官方網站:http://townshendla.com/projects/kings-cross- central-9/

圖 19:The GOODS LINE 官方網站:http://thegoodsline.aspect.net.au/

圖 20: Urban Toronto 官方網站:https://urbantoronto.ca/news/2011/11/path-master-plan-study-look- future-vision-pedestrian-system

圖 21:https://mp.weixin.qq.com/s/KAKL67SWwb_f7ZVntgK1uQ

圖 22:洛杉磯 Metro Art 項目官網,左:https://art.metro.net/artworks/in-the-works/works-metro- center/ 右:https://art.metro.net/metro-art-presents/music-series/

圖 23:左:https://mp.weixin.qq.com/s/FE9iAcMVj5I1iVylwMazrw 中: https://mp.weixin.qq.com/s/KV_GrD1LAaRzF-AVEEb88g 右:https://mp.weixin.qq.com/s/Kt- ED_QtOIlZ84wStEOAQg