我國海洋漁船北斗衛星應用現狀與發展建議

文|虞嘉祿 朱勇

1.上海市農業農村委員會

2.中國水產科學研究院漁業工程研究所

一、引言

北斗衛星導航系統是我國自主建設運行的繼美國GPS、俄羅斯GLONASS 之后第三個成熟的衛星導航系統,可為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務。2020 年7 月,北斗三號完成組網并正式開通,其在定位精度、測速精度、授時精度等各項服務指標都處于全球領先水平,特別是可以實現1000 漢字/次的短報文發送,既能提供導航定位服務,也能在船與船、船與岸之間進行方便快捷的文字信息傳遞,十分契合海洋漁業生產的實際需求。

漁船北斗終端是開展動態船位監測、保障航行作業安全的重要船載安全通信導航設備。“十三五”期間,農業農村部統籌漁業油價補助專項資金,支持和引導各地開展海洋漁船通導與安全裝備更新改造項目,為海洋漁船配備安裝北斗二號衛星終端,建設漁船動態監控管理系統及數據中心,漁船信息化和安全水平大幅提升。然而從實際效果看,現有北斗二號終端運營管理模式與各地項目驅動型管理方式之間存在結構性矛盾,北斗終端的管理面臨業務不協同、統一調度難、北斗ID 登記混亂等問題,客觀上制約了北斗衛星在海洋漁業更為深入的融合應用。

二、北斗漁業應用現狀

1.北斗衛星終端應用的總體情況

由于海上環境的特殊性,通信導航設備是船與船、船與岸之間相互通信的重要手段,對保障漁船航行作業安全、提升應急救援效率和輔助執法監管等可發揮重要作用。近年來,隨著經濟社會發展,各門類科學技術突飛猛進,新的材料、機械、電器、電子、控制、信息技術逐步應用于海洋漁業,漁船通導技術不斷發展,取得長足進步。北斗衛星終端憑借獨有的雙向短報文通信功能,不僅能夠實現船舶導航定位授時功能,還能夠幫助管理部門實時監控漁船動態、提供遇險救助聯絡,從根本上解決漁船“看不到、呼不著”的問題。

在海洋漁業中,北斗衛星終端主要應用于以下場景。一是遇險報警和搜救協調服務。北斗終端提供海上遇險和安全通信,支撐船位監控系統遇險中繼告警轉發、搜救協調通信和搜救緊急與安全通信。二是海上安全信息播發服務。向漁船提供航行警告、氣象預報和其他與航行有關的緊急信息,提供多預警手段、多時段和多區域的海上安全信息播發服務。三是船舶位置報告服務。基于北斗雙向短報文提供船舶位置信息的轉發、儲存和查詢服務,通過電子地圖直觀顯示海上用戶位置,面向管理部門轉發轄區范圍內船舶位置信息。四是行業擴展應用服務。根據漁民、船東、管理部門實際需求,提供行業特有的通信服務和數據推送服務,如電子漁撈日志填報、夜間值守點名、進出港報告等。圖1 為福建省漁船動態監控管理系統北斗衛星典型應用。

2.北斗衛星終端應用典型案例

(1)保障安全救助

2019 年12 月5 日凌晨6 點,“閩獅漁”某船在廈門東南方向120 海里附近海域,因大風浪侵襲翻扣,船上17 人遇險,船上配備的北斗示位儀第一時間自動向管理平臺發出事故報警,實現漁船事故早發現、早報警、早處置,最終成功獲救13 人。

(2)輔助生產監管

2021 年 9 月12 日上午,東港市漁業漁民漁船管理局通過監控平臺發現28 艘漁船北斗信號集中在一個點位,經逐船核查歷史軌跡、點位對比,判斷一艘漁船涉嫌攜帶多臺北斗終端逃避監管。隨后,漁政執法船趕赴相關海域,現場抓扣了遼某漁運漁船后甲板藏匿的28 臺北斗終端設備,并移交海警、公安機關以涉嫌危險作業罪對涉事船只及人員開展立案調查。

(3)臺風應急防御

2020 年四號臺風“黑格比”登陸福建之前,福建省漁業減災中心工作人員通過北斗漁船動態監控管理系統實時監控臺風可能經過海域的船只動態,臺風登陸前24 小時,福建省成功撤離作業漁船1290 艘,轉移上岸船員21540 人。

3.北斗衛星終端建設情況

目前,各地應用的北斗二號衛星系統用戶數量已超過設計用戶最大承載量,國家層面已停止北斗二號系統用戶申請。由于衛星長期超負荷運行,定位信號、短報文延遲甚至丟失的情況時有發生。根據國家北斗衛星整體運營規劃,兩年內北斗終端將完成從二號向三號的全面過渡。為適應這一趨勢,2020 年7 月北斗三號正式開通后,漁業部門陸續啟動北斗三號衛星應用建設謀劃工作,青島、海南兩地已啟動3663 艘北斗三號終端建設工作,預計2023 年底前完成。漁船北斗三號終端除支持北斗三號衛星最新技術體制和數據傳輸協議外,還補充了自供電、防拆卸等技術特性,能夠滿足漁船全天候、全時段動態監管需求,從技術角度阻斷了私自關機、拆卸設備等違法違規行為。結合漁船生產作業實際和船體客觀條件,對大中型和小型漁船配備的設備類型進行了區別規劃。其中,大型漁船主要配備北斗三號浮離式終端,包含觸摸式顯控屏,具備短報文雙向通信、拆卸/ 離線報警等功能;小型漁船配備北斗三號一體式小型終端,集成太陽能、短報文回傳、拆卸/ 離線報警等功能。同時,配套建設的船位監控管理平臺,可實現低電量預警、遠程軟件升級、船舶進出港報告,以及船舶區域分布、船舶報警、船舶離線時間統計等功能。

三、北斗衛星終端運營管理模式及存在的問題

1.北斗二號終端運營服務管理模式

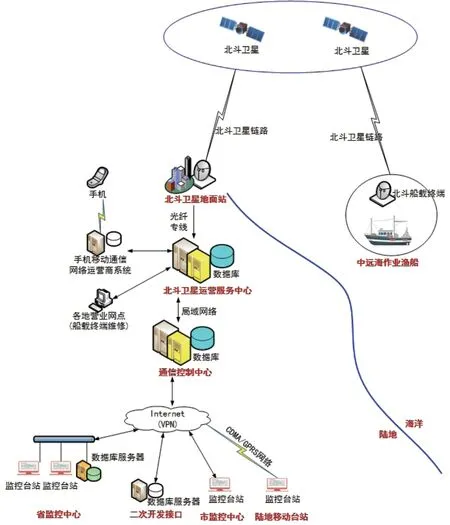

海洋漁業是北斗民用業務重要的應用領域之一。中國衛星導航定位應用管理中心作為北斗民用業務的管理機構,負責北斗導航民用資質管理、地面系統運維、短報文卡(簡稱北斗ID 卡)審批、實名信息登記等工作。目前,海洋漁船以安裝北斗二號終端為主,其采用運營商分理模式經營(圖2)。分理級運營商(約10 家,漁業行業主要有北斗星通、上海普適、福建飛通)具備獨立的發卡權限,通過網絡專線與北斗地面站連接,接收北斗ID 卡及終端數據,并采用企業協議對外提供分理級服務。各地漁業漁政主管部門與分理級運營商建立網絡連接,通過船位監控系統接收漁船北斗動態數據。

圖2 北斗二號運營管理模式

2.北斗二號終端推廣應用中存在的問題

(1)系統不連通、終端調度難

北斗短報文是船岸通信的重要技術手段,承載事故報警、災害預警、指揮調度、安全救助等業務。目前,各地船位監控系統調用的北斗服務主要基于分理級運營商自建系統平臺,所使用的通信協議、數據格式等均為分理級運營商私有,無法實現跨區域、跨運營商的北斗終端調度。隨著管理層級的提高,如部、省一級系統平臺,所轄漁船的實際運營管理權限來自不同分理級運營商。往往平臺層級越高越是只能實現船位匯總展示功能,通信調度能力較為有限,這一問題在靠泊港監管、異地船舶通知、氣象預警服務等應用中尤為突出。此外,各運營商之間缺少統一的編碼命名規則,各地船使用指揮機發送的短報文沒有統一規范的平臺標識,導致漁民不知道收到的短報文來自哪里,船岸信息傳遞不暢,雙向短報文效能沒有得到充分發揮。

(2)標準不統一、數據共享難

由于所屬的分理級運營商不同,漁船北斗傳輸協議不一致,數據格式不統一、不規范,給全國范圍內的數據共享交換和集中管理帶來不便。尤其是地區內不同市縣配備不同運營商設備后,數據融合方面會存在問題,導致船位監測系統內,船位監控數據缺失或與實際漁船匹配不上,省內監控平臺需要對接多個運營商,系統復雜度和穩定性受到影響。從項目成本角度看,企業以盈利為目的,獲取數據成本高,各地重復對接數據,造成項目建設成本的浪費。

(3)船號不對應、信息掌握難

各省市利用漁業補助資金開展船載終端建設項目。具有分理級北斗資質的企業中標后,提供規定數量的終端設備,通過北斗入網檢測,提供運輸、安裝、培訓及售后服務。各省市漁業主管部門提供漁船登記的身份信息,匯總到中標的分理級運營商,由其統一申請辦理北斗ID 卡。這一模式屬于伴隨項目發生的“一次性”流程,在后續船舶發生跨地區買賣、設備變更、注銷拆解等情況時,極易出現北斗ID 卡所載信息與船舶實際信息不匹配情況,管理部門不能第一時間掌握信息變化,以致船位監測系統內漁船與北斗ID 對應關系無法實時更新,“一船不能對應一號,一號不能反映一船”的現象較為突出,船位數據無法追蹤,給安全監管帶來較大隱患。

四、北斗衛星終端管理政策建議

(1)做好頂層設計實現北斗ID 統一管理

制定全國統一的漁業北斗數據傳輸協議,統一報位、報警、報告格式,從頂層設計上對漁業北斗數據資源進行集中管控。加強與中國衛星導航定位應用管理中心對接,通過專線形式接收行業管理的北斗動態數據,統籌協調北斗衛星通信資源,保障漁船用戶服務水平。針對北斗ID 管理混亂問題,借鑒漁船九位碼管理模式,通過全國漁業無電線綜合服務平臺統籌北斗ID 號碼資源,對北斗ID 號碼的分配、核發、變更、注銷等環節實施全周期管控,實現“一船一號、號隨船走”的終身制管理。

(2)建設行業分中心優化信息支撐服務

加強北斗應用與各地漁船船位監管業務融合,建設北斗三號衛星漁業行業分中心,承擔海洋漁船北斗ID 卡的制作分發和登記管理,漁船船載終端型式認可和入網檢測等工作,提供基于全行業北斗數據的信息共享、短報文轉發、數據推送、指揮調度以及各類信息增值服務。探索拓展基于北斗三號圖像、語音傳輸功能的遇險報警和搜救協調、海上安全信息播發、商漁船會遇互聯等服務。

(3)由近海向遠洋逐步推進應用示范

根據國家北斗發展規劃,兩年內北斗終端將完成從二號向三號的全面過渡。為更好適應這一發展趨勢,提前布局北斗二號存量用戶遷入工作,爭取延續現有服務,避免重復建設。同時引入有關企業、運營商、制造商共同研究制定相關標準規范,進一步驗證設備功能,提高設備運行可靠性和數據回傳穩定性,組織開展北斗三號終端示范應用,由近海向遠洋逐步鋪開,充分挖掘北斗三號在海洋漁業應用潛力,提升管理服務水平,切實造福漁民。