“形神”與“簡化”比較研究

摘? 要:“形神”是中國古代思想文化中的重要范疇之一,“簡化”是來自于20世紀西方美學的范疇。形神與簡化的相互聯系,是中國美學追求簡化的必然的要求的結果。中國古代的形神理論與簡化詩學聯系緊密,兩者關聯的主要層面是“神”與“簡”具有同一性:神即簡,簡即神;得神即是求簡,簡化即是對神的把握。形求其繁,最終是為了把形自身揚棄,讓神出場。繁附著于形,最終要隨神的出場把自己轉化為簡。由形到神的演進,其外在形態上的實際表現可以有兩種描述:第一種是鄭板橋等名家所說的刪繁就簡;第二種是“納繁于簡”。雖然二者來自不同文化背景,在某種意義上是可以達到共通的。

關鍵詞:形神;簡化;刪繁就簡;納繁于簡

基金項目:本文系國家社會科學基金一般項目(19BZW005);廣東省普通高校重點科研平臺和科研項目(2020WTSC093)研究成果。

“形神”與“簡化”分別來自兩個不同的話語體系,但是隨著中西方文化的融匯,兩者之間也產生了交集,彼此之間存在許多共同之處,并不會因為不同的文化背景而給兩者之間的對話帶來障礙。形神與簡化的碰撞在某種意義上正說明了中國傳統文化和西方文化的某些共同的追求,通過兩者之間的對讀,我們可以感受在其背后更為深刻的內容。

一、何謂形神

形神是中國古代思想文化中的重要范疇之一,一開始其主要在宗教神學語境、哲學語境中出現,后來逐漸進入美學領域,在詩學、繪畫、書法、人格美學等方面逐漸被廣泛運用。

由于中國古代思想固有的整體性和模糊性,也由于美學自身發展的相對延后,古代形神美學是從遠比美學更為深遠廣闊的文化母體中脫胎出來的;而且即使在它已經出生之后它也沒有完全切斷與其原有的文化母體的關聯,在整個中國古代文化史的歷史行程中,形神作為美學范疇始終懷有深深的“戀母”情結:它的意義的獲得、它的語境功能的確定始終受著原母體的影響和調控。形神的這種“戀母情結”使形神具有了在把它作為研究對象時不可不注意的“外在語境”。與之相對應的是,形神美學的具體展開也隨著美學自身學科的分化而涉及到多種學科領域。形神范疇的這一面,即它在美學領域之內的具體展開我們可稱之為形神美學的“內在語境”。

而形神美學的外在語境,也就是形神范疇在超美學領域的衍生和發展。就“神”一詞來說,其“超美學”的領域主要可以從下列幾個方面分析。

(一)宗教神話學語境

在中國人的觀念中,“神”一詞最早應該是作為宗教巫術和神話的范疇而被使用的。《辭源》釋“神”列其第一義是“天神,神靈”。中國古代最早的典籍中的“神”大體都是指“神靈”。《論語》《左傳》《國語》也都大體是在此一意義上使用“神”的。

(二)哲學本體論或認知心理學語境

作為神靈的“神”在走向世俗化的過程中經歷的第一個階段就是其由人格化的神靈轉化為“神秘的力量”。這一轉化導致它從宗教神話學的語境進入哲學本體論或認知心理學的語境。這一轉化在先秦業已形成《易傳系辭上》上的“陰陽不測之謂神”。《周易注》曰:“神也者,變化之極,妙萬物而為言,不可形詰者也。”[1]562《周易注》雖沒有斷言這一“不可形詰”的“神”是不是已經轉變為非人格化的力量,但《辭源》對其所作的解釋則是肯定的。《辭源》認為《易》在這里所指的“神”只是“事理的玄妙,神奇”。值得特別注意的是,《莊子》在很大程度上都是從認知心理學的角度來使用“神”的。在《莊子》那里,“神”常常是指人的一種特別高級的心理狀態。《養生主》中庖丁言自己是“以神遇,而不以目視;官知止而神欲行”[2]27。《達生》篇里借孔子的口稱贊承蜩的痀僂丈人是“其志不分,乃凝于神”[2]175這里,“神”的這一語義變化實際上已經具有了美學意義。

(三)“古代養生學”和“古代人體生理學”語境

中國文化是重生的文化。這里所謂重生是說它特別重視對人的生命的關注和思考。這種對人的生命的關注是整體性的,包括對人的肉體的關注,也包括對人的精神心理的關注。現代醫學和現代生理學往往只是從單純肉體的角度思考人,這與古代中國的思考完全不同。這里加引號的所謂“古代人體醫學”和“古代人體生理學”是希望在借用現代術語的同時揭示中國古代與今天的差異。“神”作為“古代生理學”意義上的對人的生命質素的指稱在漢代使用得特別普遍。《淮南子·原道訓》:“夫性命者,與形俱出其宗。……形神氣志,各居其宜,以隨天地之所為。……夫形者,生之舍也,……神者,生之制也。”[3]“神”在古代作為生命質素,是包含了現代神經生理學、神經心理學等多方面的內容的。從后面的論述中可知道,“神”的這一語境意義在古代美學中有直接的沿用。

“形”的既超美學而又與美學有關的語境意義主要有哲學上的和人體生理學上的兩個方面。在哲學語境中,“形”的意義為“形態、形狀、形體”。《易傳·系辭上》言:“在天成象,在物成形,變化見矣。”[1]542-543在人體生理學上,“形”的意義是人的形象、形體、形貌。《荀子·非相》言:“故相形不如論心,論心不如擇術。”[4]此外,還應注意的是“形”在古代還具有現代運籌學的語境意義,這時,它的含義是“形勢”。《戰國策》言:“周君形不小利事秦,而好小利。”[5]“形,勢也。”作為形勢的“形”在后代詩學中有一定的延伸。

從美學所屬子學科的角度看,“形神”的語境意義主要包括在下列領域中的使用:人格美學,繪畫學和書法學,詩學。

人格美學在魏晉時期有極其輝煌的發展。“形神”作為對人的外在形體和內在精神的描述在魏晉的人格美學中大量出現。湯用彤說:“漢魏論人,最重神味。曰神姿高徹,神理雋徹,神矜可愛,神鋒太?,精神淵箸。”[6]《世說新語》里常用形神對比的方式來描寫人。“衛洗馬初欲渡江,形神慘顇。”[7]55“桓豹奴是王丹陽外生,形似其舅,桓甚諱之。宣武云:‘不桓相似,時似耳。桓似是形,時似是神。桓逾不悅。”[8]雖然在評論人的時候,人格美學常在形神前后加上一些表狀態、程度、特性的詞語,作為對被評價的人的形神的一種界定,以體現出抑揚褒貶,但實際上,“形”“神”本身即具有評價意義。也就是說,在人格美學中,“形神”除了是事實判斷外,它同時還是價值判斷,特別是“神”。有“神”意味著生命力旺盛、心理健全、見識超卓、胸懷寬廣、堅毅沉穩、審美感受力優異等,而其中最重要的一點是對于低下穢劣的人生狀態的心靈超越。《世說新語》的很多記載都可以在這一意義上理解。如:“郭景純詩云:‘林無靜樹,川無停流。阮孚云:‘泓崢蕭瑟,實不可言。每讀此文,輒覺神超形越。”[7]162有的記載雖然沒有直接使用“形神”二字但也可以看作是對“神”的具體闡釋。如說荀中郎登北固望海云:“雖未睹三山,便自使人有凌云意。”[7]81所謂“有凌云意”也就是“神超形越”。

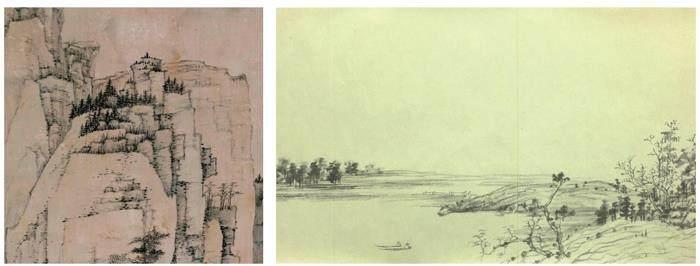

繪畫學和書法學中對形神范疇的使用在中國古代有代代相續的傳統。較早的繪畫理論在使用形神的時候,側重于用它們來描述創作活動中對人物形象的刻畫。東晉顧愷之著名的“傳神寫照”之說就可看作是繪畫學上形神范疇的較早運用。隨著自然山水作為重要的審美對象進入人們的視野,形神指涉的范圍就由人物轉向了廣闊的自然界。晉代的宗炳在其《畫山水序》中說畫家的使命是“身所盤桓,目所綢繆,以形寫形,以色貌色”[9]178,其目標是“應會感神,神超理得”[9]178。無論是寫人之神,還是寫山水之神,這里的“神”雖然蘊含了豐富的主體性內容,但畢竟還是側重于對象而言的。這一思想在古代社會一直持續下來。清代的鄭板橋自述其創作時說:“愛看古廟破苔痕,慣寫荒崖亂樹根。畫到情神飄沒處,更無真相有真魂。”[10]這里的“真魂”具有了更強烈的主體意味,但它首先也還是古廟荒崖具有的。書法學對形神的強調則更多著眼于主體性的層面。唐代張懷瓘的論述可在這一意義上讀:“深識書者,惟觀神采,不見字形。……文則數言乃成其意,書則一字已見其心。”[11]書的“神采”與書家的“心”自然有更多的同一。

形神在詩學語境中的出現有更復雜的情形。古代敘事學里的形神側重于指人物內在精神性格的描繪。李贄說:“描畫魯智深,千古若活,真是傳神寫照妙手”;金圣嘆說:《水滸傳》里“李固嚇得只看娘子,娘子便漾漾的走進去,燕青亦更不再說”“三句寫三個人,便活畫出三個人神理來。妙筆妙筆!”[12]這些都是就描寫的人物而說的。狹義詩學的“神”則更側重于創作主體內在精神的表達。袁枚《續詩品》說“神悟”云:“鳥啼花落,皆與神通。人不能悟,付之飄風。惟我詩人,眾妙扶智。但見性情,不著文字。”[13]這里的“神”即是詩人特有的“智慧”“性情”。在狹義的詩性文本的內部,形神的指涉也有區別。談到詠物詩,形神偏于指被狀寫的物。直抒胸臆的作品,形神則更多是指詩人自己的情懷。

二、何謂簡化

西方20世紀美學和詩學極大地深化了人們對審美和藝術的認識。“簡化”這一概念也就是隨著近百年來藝術認識的深化而出現的并為許多杰出的美學家所特別重視的一個重要的美學范疇。

克萊夫·貝爾在《藝術》一書中提出,藝術家在創造“有意味的形式”的時候,必須運用“簡化”。他說:“簡化對整個藝術來說都是不可缺少的。沒有簡化,藝術不可能存在,……而只有簡化才能把有意味的東西從大量無意味的東西中提取出來。”[14]149-150

何謂簡化?貝爾的回答是:簡化是指藝術家在進行構圖過程中,砍掉一切與“有意味的形式”不相關的細節:“在一件藝術品中,除了為形式意味做出貢獻的東西以外,就再也沒有什么別的是與藝術相關的了。”[14]152貝爾的“意味”具有與信息、知識相對的藝術內涵。藝術需要的是意味,不是知識信息。“所謂意味,則是指一種極為特殊的,不可名狀的審美感情。”[14]7他極力主張刪除那些意在提供信息和知識的東西,砍掉那些引導人們認出藝術品中與生活中所熟悉事物相一致的再現成分。貝爾反對左拉以來那種描寫入微、羅列一堆不相關事實的自然主義傾向,認為“描寫入微是現實主義的核心,而且是藝術的脂肪性病變”[14]151。之所以如此,原因在于一個以現實事物的形式構成的優秀的構圖,無論如何都會減低自己的審美價值。在欣賞時人們很容易一下就被其中的再現成分所吸引,以致疏忽了其中的形式意味。

不過,貝爾言及的“簡化”,不僅僅囿于砍掉某些與形式意味不相干的細節,還包含著“充分轉換”的藝術手法。所謂“充分轉換”,即是指對那些不會損壞構圖的再現成分加以改造,使其具有審美意味。在貝爾看來,經過藝術家“充分轉換”的再現成分,除了給予欣賞者以知識之外,還可激起其審美情感,使其獲得審美享受。

格式塔心理學的代表人物魯道夫·阿恩海姆在《藝術與視知覺》等著作中同樣使用了“簡化”這一術語。阿恩海姆認為:“簡化”有兩種意思,一是“簡單”。而“簡單”主要是從量的角度去考慮的。它是指某一個式樣中只包含著很少的幾個成分,而且成分與成分之間的關系很簡單。其反義詞便是復雜。另一種意思則是“簡要”:“當某件藝術品被譽為具有簡化性時,人們總是指這件作品把豐富的意義和多樣化的形式組織在一個統一結構中。在這個結構中,所有細節不僅各得其所,而且各有分工。”[15]67因此,在某種意義上講,一件藝術品盡可能運用少的結構特征,把豐富、復雜的材料組織成嚴謹的藝術整體,就稱為簡化。簡化與豐富復雜并不對立;簡化恰恰離不開豐富性。“由藝術概念的統一所導致的簡化性,決不是與復雜性相對立的性質,只有當它掌握了世界的無限豐富性,而不是逃向貧乏和孤立時,才能顯示出簡化性的真正優點。”[15]68如果排斥豐富,如果用簡單的形式傳達一種簡單的意義,這肯定會產生出一種簡單的結果。然而在藝術中,這只能導致某種厭倦感和單調感。

阿恩海姆稱藝術的簡化為“藝術領域內的節省律”。他承認在科學研究中也有“節省律”。但他強調兩者完全不同。在比較科學研究中的“節省律”與藝術領域內的節省律——簡化時,他指出:“科學研究中的節省率(或經濟原則),要求當幾個假定都符合實際時,就應該選擇那個最為簡單的假定。”[15]68而“在藝術領域內的節省律,則要求藝術家所使用的東西不能超出要達到一個特定目的所應該需要的東西,只有這個意義上的節省律,才能創造出審美的效果”[15]68。阿恩海姆為了突出簡化在藝術中的重要性,特意把“簡化”上升到宇宙本體論和藝術模仿論的高度加以認同。他說:“藝術家要掌握節省律,就必須去效法自然”[15]68[27],因為“自然滿意簡化,不喜歡奢侈和浮華”[15]68。

符號論美學家蘇珊·朗格一方面從藝術與現實的區別性上確認簡化在藝術中存在的必然性,另一方面又強調簡化對于藝術價值的生成所具有的必要性。她在《情感與形式》中說:“一個符號總是以簡化的形式來表現它的意義,這正是我們可以把握它的原因。不論一件藝術作品(甚至全部的藝術活動)是何等地復雜、深奧和豐富,它都遠比真實的生活簡單,因此,藝術理論無疑是建立一個有效于生動現實的心靈概念這樣一個更為偉大事業的序言。”[16]4在《藝術問題》中,她認為:“藝術以情感為表現的內容,情感以藝術符號為表現的形式。因而這些人或許是最杰出的語言大師(或其它種類的符號大師),他們的抽象活動能夠迫使人們在自己熟悉的符號中領會到比其他通常的含義更加深刻和更加廣泛的意義。”[16]90

因此,在創作藝術作品時,使用“簡化”的手段也正是為了得到這種深層的藝術效果,傳達出極其深沉,含蓄的意味。

三、形神與簡化比較研究

形神與簡化的關系主要表現在兩個方面。從表現論上看,二者的關系類似于言意與簡化的關系一樣,用簡單的形、,外在表現形式來表現及其豐富的神,形是簡單的,而神是豐富。對于這一方面,前面已經做過詳細的分析了,這里就不再重復了。從發生認識論的角度看,形式是多樣的,而神是簡的,從多樣的外在的形入手,進入對內在深沉而單一的神的把握。接下來探討的主要是后者。

相對于事物外在的多樣化的“形”而言,“神”具有簡一性。“神”的簡一性在古代宗教神話學語境中就已經被確認了。《左傳·莊公三十二》有言:“國將興,聽于民,將亡,聽于神。神,聰明正直而壹者也。”[17]“壹”既是指空間存在的單一,也是指時間維度上的專一。而無論哪個意義,它都是與多樣繁雜相對立,體現的都是“簡”的規定性。“簡”,不是簡單,不是無知無能,不意味著認識論和本體論層面的否定;它指示的恰是認識論和本體論層面的肯定:“簡”意味著自身的完整統一、恒定不變,能夠超然于外在環境的影響和宇宙演變的作用而始終保持自身的存在與完好無損。一方面,哲學本體論的“神”來自于宗教神話學的“神”;另一方面,“簡一”在宇宙本體論和價值學上的意義規定一直延續下來,因此,在古代思維的理性化衍進中,神與簡的同一性一直保存著。南朝著名無神論思想家范縝在《神滅論》里有下列一段設為問答的論述:

問曰:“形即是神者,手等亦是神也?”答曰:“皆是神之分也。”問曰:“若皆是神之分,神既能慮,手等亦應能慮也?”答曰:“手等能有痛癢之知,而無是非之慮。”問曰:“知之與慮,為一為異?”答曰:“知即是慮。淺則為知,深則為慮。”問曰:“若爾,應有二慮。慮即有二,神有二乎?”答曰:“人體惟一,神何得二?”[18]

在范縝這里,古代宗教神話學意義上的神已不再存在,神已變為內在于“形”即人之肉體生命形態內的質素,但神的單一性被堅定地保留了下來。神之所以必然是單一的、簡一的存在,之所以必然同多樣復雜相對立,是因為它的存在具有崇高性,是因為它擁有本體論層面的定位。在中國古代思想史上,實際上所有本體性的崇高的存在也都是簡一、單一的,最著名的如“道”“理”“氣”“圣”“心”“太一”等。例如古代典籍對“道”“理”“心”“圣人”的論述:

“一者,道之本也。……夫惟一不失,一以趣化,少以知多。”[19]35(《十大經·成法》)

“宇宙之間一理而已,天得之而為天,地得之而為地,而凡生于天地之間者,又各得之以為性。”[20]

“心,一心也,理,一理也,至當歸一,精義無二,此心此理,實不容有二。”[21]

“是以圣人抱一為天下式。”[22]

從更廣的視野看,西方思想中的本體也具有同樣的簡化特征。柏拉圖從其理念哲學出發,就曾極力地揚簡抑繁。他明確指出:和諧、高雅、優美的風格都依賴simplicity,——那種高貴的精神所具有的真正的simplicity,而這種真正的simplicity又是永恒的宇宙范式所具有的simplicity在偉大詩人的作品中的體現。

在中國古代,就基本品格來說,詩學的神也就是哲學本體論的神。形與神的對立也就是繁雜與簡化的對立。漢代劉安將“神”稱為“君形者”,此一說法在后代繪畫書法美學詩學中被普遍沿用。“君形者”揭示的也就是神與形之間的一與多、支配與被支配的關系。古代詩學史上,當神成為詩人所致力追求的目標、形的地位下降時,簡化也就相應地成為重要的詩學原則。反之,形的地位上升即意味著簡化詩學的邊緣性定位。

比較陸機和劉勰詩歌理論的差異以及后者對前者的批評就可清楚地看到形神和繁簡的上述歷史性關聯。劉勰是尚神也尚簡的。劉勰宗經思想核心的“六義”(一則情深而不詭,二則風清而不雜,三則事信而不誕,四則義貞而不回,五則體約而不蕪,六則文麗而不淫)中的“體約而不蕪”所提出的對于“約”的追求,也是在總結圣人們寫作經典著作時或“簡言以達旨”、或“辭尚體要”的基礎上提出的。同樣也是希望以簡煉語言來傳達出精確的意義。因而,后世的文章如果能“宗經”,則必然“簡化”,而非“雜蕪”。在《文心雕龍》中的創作論、風格論、問題論、鑒賞論中都有詳細論述,這里主要探討劉勰對陸機的批評。劉勰在《文心雕龍·熔裁》篇里明確批評陸機“尚繁”:“至如士衡才優,而綴辭猶繁;士龍思劣,而雅好清省。及云之論機,亟恨其多,而稱清新相接,不以為病,蓋崇友于耳。夫美錦制衣,修短有度,雖玩其采,不倍領袖,巧猶難繁,況在乎拙?而《文賦》以為榛楛勿剪,庸音足曲,其識非不鑒,乃情苦芟繁也。”[23]劉勰的這一段批評內容相當豐富。針對陸機,從創作到理論,從情感心理到理性能力,都談到了。劉勰認為,陸機尚繁是情感上的,其理論上的失誤也是源于其情感上對繁的偏愛。應該承認,劉勰的批評是有事實依據的。陸機確實尚繁。陸機尚繁,與他對形的推崇緊密相關。細讀《文賦》可看出,在形神二者的取舍上,陸機雖然沒有對“神”作理論上的否定,但他是明顯偏重“形”的。《文賦》里有五句論形:“籠天地于形內”“形難為狀”“期窮形而盡相”“形不可改”“若夫豐約之裁,俯仰之形,因宜適變,曲有微情”。《文賦》里也有兩句談神:“志往神留”“象變化乎鬼神”[24]。這種直接關注上的數量差異無疑可以作為指證主體意向差異的一個證據。更重要的是,陸機對形的偏重具有由其基本詩學觀念所決定的必然性。陸機集中思考的問題是創作心理的復雜性和多樣性。陸機在詩學上的偉大也正在于他對詩性世界的多樣復雜性有極其深刻的領會。他看到“夫其放言遣辭,良多變矣”,他希望自己能“曲盡其妙”。這樣,形與多樣性在陸機的思考中就成了二而一、一而二的問題。它們是兩個問題,但又是一個問題。一方面,關注多樣與復雜就必然是關注形,另一方面反過來,關注形就必然要重視多樣與復雜。陸機對多樣性、復雜性的重視在劉勰那里就變為了“尚繁”,這樣陸機就成了崇尚“簡化”的劉勰的對立面。在確認了劉、陸差異的實在性之后,回頭要看到的一個問題是,兩人的差異實際上又具有不對應性,這種不對應性更決定了我們今天對兩人的詩學觀不可能簡單地加以肯定和否定的價值判斷。此中關鍵的一點是,陸機的“形”不是直接與“神”對立的存在。前已強調指出,在陸機生活的時代,形神理論還處于“形·神”的階段,還沒有走向“形—神”。就是在顧愷之那種特別重神的藝術家那里,形神的對立也不具有“剛性”:兩者并不相互排斥。陸機比顧愷之雖同屬晉代,但早生70多年;顧思考畫,陸研究詩,這兩方面的差異導致形神的對立性在陸機這里比之在顧那里處于更加淡化以致不存在的狀態。陸機的“象變化乎鬼神”一語幾乎可以說把“神”如同“形”一樣在多樣性的層面上作了定位。形與神的相對,在傳統的形神理論中,除了繁與簡的對立外,還有外在與內在、膚淺與深刻、無意義與有意義等方面的對立。劉勰的對立包含了上述幾方面。陸機的形神則只有外在與內在的“適度差別”,而且就是在這方面,陸機也強調了兩者的同一,即形對于神的包含。就歷史上的形神語境而言,陸機當然是重形的,但這里的偏重并不是在排斥神的意義上選擇形,而是在兩者相關的意義上凸現形。陸機對形的推崇,固然潛在地包含了對神的抑制,但他是通過將“神”置入背景的方式來實現其揚形抑神的。一方面,形的前景化使繁取代簡成為陸機詩學的基本主題;另一方面,形對于神的包含又使陸機對形和繁的推崇具有了重要的詩學思想史的意義。至于劉勰批評的意義則只是表現了劉勰自身的觀念而已,并不能看作是對于陸機詩學的客觀性本真性的說明。

從審美產生的過程來看,形神與繁簡的對應在于,由形到神的過程,即是由繁到簡的過程。主體首先接觸的是形,而形是紛繁多樣的,主要經由自我的感官,主體把多樣復雜的形變為自我的對象。當主體在形中尋覓到其內在的意蘊,進入“暢神”的境界,這就意味著主體從形的多樣性中找出了統一性,從其復雜性中把握了簡明性。盡管在形—神的共時性意義上,神高于形,神在價值學上是第一位的;但就發生論而言,形是第一位的。這一原則同樣適應繁與簡。簡在價值學上的第一位性,不能轉化為發生論上的第一位性;第一位的是繁。繁與形在“初發位置”上的對應具有這樣的實踐意義:主體在面對具體的現實生活現象即形時,應該盡可能地求豐富、求復雜,求多樣,應該讓事物的原在形態充分地暴露在自己的面前。明代董其昌在談到畫家“當以天地為師”時說:“山行時見奇樹,須四面取之。樹有左看不入畫,而右看入畫者,前后亦爾。看得熟,自然傳神。”[25]為什么要“四面取之”?就因為單一的神要從多樣紛繁的形中來。

形求其繁,最終是為了把形自身揚棄,讓神出場。繁附著于形,最終要隨神的出場把自己轉化為簡。由形到神的演進其外在形態上的實際表現可以有兩種描述:第一種是鄭板橋等名家所說的刪繁就簡;第二種是“納繁于簡”。

“刪繁”意味著審美主體突破外在紛繁多樣的現象,靠著主體的高級心智進入到諸現象的內部,讓自我的注意凝定在那既單一又奇異的“神”上或者說那集中顯現了神的形態上。就此時形的多樣復雜性已經從主體的注意上隱退這一點來說,“紛繁”的“形”此時已被刪削。這里實際上又有兩種情形。一種是主體的注意完全集中在不具形的內在意蘊上。中國古代的佛學就非常推崇此種狀態。號稱鳩摩羅什門下四圣之一的僧肇說,圣人“默耀韜光,虛心玄鑒,閉智塞聰,而獨覺冥冥者矣”[19]103。這里的“冥冥者”應該就是那種完全不具形的內在意蘊。另一種是主體只注意那種凸現了“神”的“形”,形神以一體化的方式被主體把握。顧愷之傳神美學所指的應該就是這一狀態,他說:“四體妍蚩,本無關妙處,傳神寫照,正在阿睹中。”[26]阿睹即眼睛,本身也是“形”。神是人的內在生命。顧作為審美主體把注意集中在對象那凸現了內在生命的目光上,把“四體”都排除于注意之外。這種排除即是“刪削”。“納繁于簡”是對形神演進的另一種描述。它同“刪繁就簡”在直接語意上對立,但在內在實質上是一種補充。納繁于簡意味著將紛繁的“形”轉化成為被單一的“神”所內含的因素,同時進入主體的把握之中。這里的“轉化”可以用“背景化”來解釋,也可以用“虛化”來說明。西班牙哲學家加塞爾在談到人的感知對在場和不在場的事物能夠同時把握的原理時說,我們觀察一個房子,在我們的知覺里,除了當下被察覺的這屋子里的事物以外,還隱隱然有一個——盡管是模糊的——背景;要是缺少了這個背景,我們必然會若有所失。也就是說,即使在簡單的知覺活動中,這間屋子也不是圓滿自足的;它是附著于某個模糊背景的一個前景。盡管這個背景并不彰顯,它卻籠罩著我們眼前的一切;它不是在當下顯現的,卻是在當下與眼前顯現的事物共存的。納繁于簡就可以在加塞爾的哲學上解釋。比如說,在顧愷之那里,“四體”雖已被直接的注意“刪掉”,但在潛在的心理形式上仍然被保留著。沒有對“四體”及其無關妙處的潛在意識,顧就不可能有對傳神阿堵的著迷。

綜上所述,形神與簡化的互相關聯,也是中國美學追求簡化的必然的要求的結果。以上對于形神的歷史發展過程作了一個簡單的描述,從中我們可以看出,中國古代的形神理論與簡化詩學聯系緊密。兩者關聯的主要層面是“神”與“簡”具有同一性:神即簡,簡即神;得神即是求簡,簡化即是對神的把握。雖然來自不同文化背景,在某種追求中是可以達到共通性。

參考文獻:

[1]李道平.周易集解纂疏[M].北京:中華書局,1994.

[2]楊柳橋.莊子譯注[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[3]劉安.許慎,注.陳廣忠,校點.淮南子[M].上海:上海古籍出版社,2016:26-27.

[4]張覺.荀子譯注[M].上海:上海古籍出版社,1995:66.

[5]何建章,著譯.戰國策注釋(上)[M].北京:中華書局,1990:61.

[6]湯用彤.魏晉玄學論稿[M].上海:上海古籍出版社,2005:2.

[7]劉義慶.劉孝標,注.朱碧蓮,詳解.世說新語詳解(上)[M].上海:上海古籍出版社,2013.

[8]劉義慶.劉孝標,注.朱碧蓮,詳解.世說新語詳解(下)[M].上海:上海古籍出版社,2013:534.

[9]北京大學哲學系美學教研室.中國美學史資料選編(上)[M].北京:中華書局,1980.

[10]鄭板橋.吳澤順,編注.鄭板橋集[M].長沙:岳麓書社,2002:63-64.

[11]上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,2012:209.

[12]孫遜,孫菊園.中國古典小說美學資料匯粹[M].上海:上海古籍出版社,1991:145.

[13]袁枚.王英志,注評.續詩品注評[M].杭州:浙江古籍出版社,1989:21.

[14]貝爾.藝術[M].周金環,馬鐘元,譯.北京:中國文聯出版公司,1984.

[15]阿恩海姆.藝術與視知覺——視覺藝術心理學[M].滕守堯,朱疆源,譯.北京:中國社會科學出版社,1984.

[16]朗格.情感與形式[M].劉大基,傅志強,周發祥,譯.北京:中國社會科學出版社,1986.

[17]楊伯峻.春秋左傳注(第一冊)[M].北京:中華書局,1983:252-253.

[18]范縝.神滅論[C]//北京大學哲學系中國哲學史教研室.中國史教學資料選輯(上).北京:中華書局,1981:474.

[19]中國思想寶庫編委會.中國思想寶庫[C].北京:中國廣播電視出版社,1990.

[20]朱熹.讀大紀[C]//北京大學哲學系中國哲學史教研室.中國史教學資料選輯(下).北京:中華書局,1982:94.

[21]陸九淵.鐘哲,點校.陸九淵集[M].北京:中華書局,1980:4-5.

[22]陳鼓應.老子注譯及評價[M].北京:中華書局,2003:154.

[23]劉勰.文心雕龍注[M].范文瀾注.北京:人民文學出版社,2001:544.

[24]陸機.文賦[C]//郭紹虞.中國歷代文論選(第一冊).上海:上海古籍出版社,1979:170-175.

[25]董其昌.畫禪室隨筆·畫訣[C]//胡經之.中國古典文藝學叢編(二).北京:北京大學出版社,2001:188.

[26]徐震堮.世說新語校箋[M].北京:中華書局,1984:388.

作者簡介:石朝輝,博士,嘉應學院文學院副教授,主要研究方向為中國文化與詩學。