概念嬗變與風景視角:中西比較視域中的“散點透視”新論

李森

“散點透視”是中國當代畫學的重要概念之一,對文學、美學等方面也滲透極深,它不僅有理論性,也有通俗性,幾乎成為國人皆知的畫學概念。雖然散點透視內涵的模糊性至今仍不斷引發學界爭議,卻鮮有學者考證其概念源流。近年劉繼潮先生的“游觀”論對國畫的構圖方式進行了深入闡發,并對散點透視進行了批判,但仍有大量盲點亟待厘清,諸如散點透視究竟如何確立,其發展脈絡如何,西人如何命名中國繪畫的構圖方式,西畫傳統中是否也存在類似散點透視的畫作,國畫不同于西畫的獨有特征究竟為何等。這些問題都因沒有作發生學意義上的探討,終無法在學理上溯清這些疑問的來龍去脈。

一、“中國透視”的西方背景

“散點透視”的源起有一種明確說法,即宗白華先生從德國哲學家奧斯瓦爾德·斯賓格勒(Oswald Spengler)對藝術理論家奧托·菲舍爾(Otto Fischer)1921 年的著作《中國風景畫》(Chinesische Landschaftsmalerei)的引述而來:

他[斯賓格勒]對中國繪畫透視法的理解,受菲舍爾的啟發。在很長一段時間里,散點透視法在德國知識界一直被認為是中國繪畫不懂透視的一種缺陷。批評者中有赫爾德、康德和黑格爾等一些思想文化界要人。菲舍爾在《中國風景畫》一書中首次指出:中國人形成的散點透視法,是任何其他民族所沒有的。中國人由此“創造了一種感覺到無盡空間的圖畫,而那個時候,西方還沉睡在荒蠻時代”。(汪裕雄228)

這種觀念已有數篇論文引述,并不斷見諸媒體,但此說或有誤解。

菲舍爾的《中國風景畫》共提到“透視”(perspektive)二十二次,他將中國獨特的空間構圖稱為“中國透視”(chinesische perspektive),按菲舍爾的定義,“中國透視,如果我們使用這種說法,就意味著畫面上沒有觀者固定的視點[……]現實景觀必須以獨特的形式轉換為圖像,當景觀呈現在眼前之時,必須持續地使眼睛進入畫中”(Fischer 96)。宗白華先生確曾提到菲舍爾的觀點,稱“三遠”為“中國透視法的‘三遠’”(宗白華112),但并未使用“散點透視”的語匯。散點透視的提出與宗白華先生并無直接關聯,而菲舍爾的“中國透視”事實上也另有所指。

對“中國透視”一詞,菲舍爾之前的德國人早已熟知。1893 年,德國《藝術與手工藝》雜志中提到正等測圖(Isometrische Zeichnungen)時稱其為“中國透視”(Pabst 227)。更早的德國藝術史家卡爾·沃爾曼(Karl Woermann)在其1876 年《古代藝術中的風景:風景畫的起源》一書中寫到,中國山水畫家“未曾意識到前代中國透視的尷尬之處[……]他們也完全沒有能力從傳統慣例的禁錮中解放自己”(Woermann 37)。更有意思的是,有西方學者認為這種所謂的中國傳統可能是西傳而來,“中國的斜透視(Chinese oblique perspective)似乎是在公元一至二世紀通過印度學習了羅馬的繪畫技法。在這個過程中,這種視角技法可能從沒有在嚴格意義上確立過,甚至被遺忘丟失。縱觀整個歷史,直到18 世紀中國繪畫才非常明顯而固定地在遇到有關直線事物時使用了斜透視的方法”(Dubery 27)。這顯然與中國畫史不符。總之,西方理解中國透視時具有某種科學背景,這是西方近代認識中國繪畫的前提。

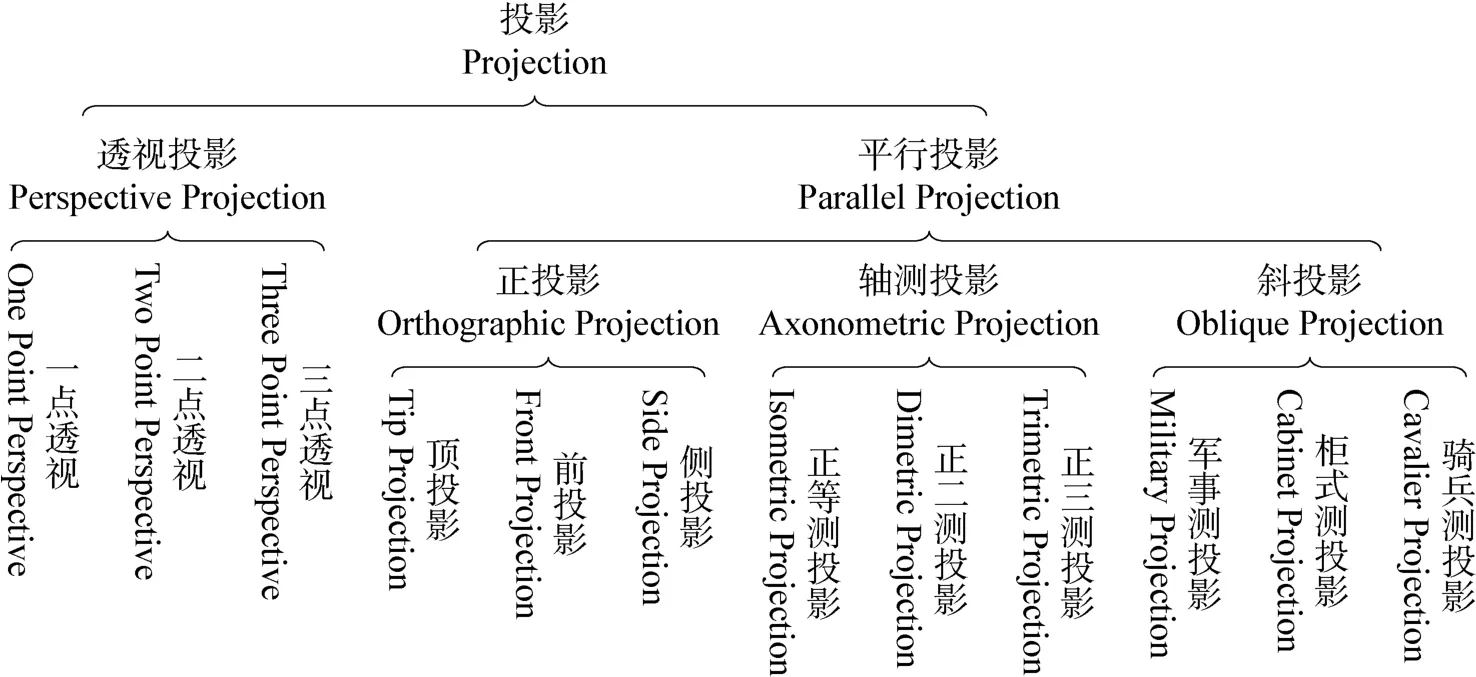

如果散點透視概念源于西方,有兩種可能性:一是西人根據制圖理論對國畫視角的認知;二是國人學習了西方理論后對國畫進行的總結。兩種說法都有論者,卻罕有明確論述。先看西人的可能,西語近代著作(包括英語、法語、德語、俄語著作)中會使用不同的語匯來描述國畫里的空間表現方式,如平行透視、軸測透視、正等測透視、斜透視、軍事透視、騎兵透視等。理解這些語匯須先認識西方理解國畫的“前結構”——畫法幾何學(descriptive geometry)。廣義上講,投影和透視是同義詞,二者會被混用。狹義上講,透視是一種特殊的投影(透視投影),因從特定距離某點散發,也被稱為中心投影。而平行投影的光線在通過投射面時是平行的,投射線來自無窮遠處。平行投影按投影線與投影面的交角不同又分為正投影、斜投影等,其下又有更細分類,大致如下表所示:

畫法幾何是一門歷史悠久的學問,恕不詳述。(同濟大學建筑制圖教研室2—4)總之,在制圖學意義上,西人認為中國畫不是透視投影,而屬于平行投影,成像會保持原物的比例關系。在各種投影中,除透視投影和正投影貼近肉眼所見外,軸測投影和斜投影都是為了準確表現事物的幾何特征而生成,現實中并不可見。嚴格來說,軸測圖和斜投影圖都是思維構建的理想圖,目的是使事物結構更容易理解,而不是更符合人的自然視覺。西人著作中提到中國畫沒有透視的潛在意義是國畫采用平行投影,畫中根本不存在視點,也不直接表現視覺所見,而是某種類似工程圖紙的東西。這幾乎與劉繼潮先生所論一致:“古代畫家內在的‘藝術意志’堅持選擇‘物象之原’、原比例關系,而漠視、不選擇再現視網膜成像的路徑,這是值得珍視的中國藝術與視覺文化獨特品質。”(劉繼潮,《游觀:中國古典繪畫空間本體詮釋》97)如此,西人似乎直覺到中國畫的某些特質。

美術學中投影與透視常被籠統混用,上文菲舍爾就用“中國透視”來表述平行投影。當時的法國學者則更嚴謹,很少使用透視一詞。如“在畫作中,中國人似乎并不在乎透視問題:而是使用騎兵視角[vues cavalières],各種成分疊加[superposés]在一起,而不是布置在畫面的不同距離上”(Rouaix 270)。騎兵視角源于18 世紀的法語,最初指制圖員在極高建筑上觀察并標注防御工事以抵御外來騎士的方法,和這個視角很相似的是軍事投影,只是制圖方式略有不同。這類投影概念的共同點是居高臨下,因此也被稱為鳥瞰視角(bird’s-eye view)。騎兵視角與鳥瞰視角也是目前譯介散點透視時最常用的語匯。

總之,西方對國畫視角的認識建立在以科學和理性為基礎的制圖學之上。中國畫論的描述性表達與西方理性思維水土不服,脫離制圖學背景,將國畫構圖直接與平行透視、騎兵透視等概念對應是不甚嚴謹的。事實上,對國畫的空間表現,西方學者只是大致認同平行投影的觀念,至于具體是哪一種平行透視則莫衷一是,造成提及國畫時概念繁多、指涉繁亂。根據現有文獻可以推定的是,西人并沒有發明“散點透視”來概括中國畫的空間特征,而是用平行投影的理念來理解國畫構圖。

二、“散點”與“透視”的嫁接

國內學者對散點透視正式出場的時間有著某種模糊的共識。如“從20 世紀初至今一百多年來,‘散點透視’、‘動點透視’理論,已經成為中國繪畫空間問題權威而正統的理論,已經成為人們談論中國畫的流行語、口頭禪和常識”(劉繼潮,《霍克尼與散點透視》109),或“近代畫家把這種畫法叫做‘散點透視’”。(張義明150)散點透視概念誕生于民國似乎已成為某種學界無需證明的公論,但筆者在民國時期大量畫家及美術工作者的文獻中查閱無果,在多種民國文獻數據庫中檢索亦無所蹤,①散點透視如果是一個流行概念不可能如此難尋,其定名或不是在民國時期。

論述散點透視前,有必要厘清“透視”與“散點”兩個詞的源頭。清代官員年希堯所著《視學精蘊》(1729 年刊印)中稱“perspective”為郎世寧所授“定點引線之法”,簡稱“線法”。(年希堯27)從清末民初中國出現的各種語言(主要是英、德、法、俄)的對譯來看,“perspective”除用年希堯的“線法”外,還有“看遠”“真景”“配景”“遠景”“遠景畫法”等多種翻譯,并沒有統一標準。②大體來看,時人并不想從視覺原理層面上譯之為“線法”,而是突出效果或目的,如表現景物遠近(看遠、遠景)、在畫面中配置景物(配景)、畫出擬真的景物(真景)等。

西學東漸的過程中,國人雖對西方畫法有所認識,但最終以“透視”定名極可能是由日本傳來。日本早期的情況與中國一樣,也存在概念的混雜期。明治四年(1871 年)最早譯介西洋畫教學法的《西畫指南》中稱:“西方繪畫[……]采用幾何學原理規定限制其中的畫理[……]這種繪畫方法即‘照景法’,與萬物在鏡面上投影的原理神似暗合,這正是這種技法的精妙所在。”(川上寛5)明治十一年(1878 年)的《小學畫學教授書》則稱透視為“‘遠景寫法’,是畫學中最重要的技法”(中野保23)。除此之外還有其他譯法,其中以“照景法”較為流行。其后,日本美術教育家本多錦吉郎對美術界的“譯入語進行了恰當的修正”,又用“遠近法”替代了“照景法”。(本多錦吉郎3)與此同時,“perspective”又被譯為“透視”,屬于日本美術教育中“用器畫法”的一種,“用器”指借助繪圖工具之意。明治十五年(1882年)出版的《學校用用器畫法》就有“透視畫法”分冊。(西敬)清末精通日文的中國學人(如孫鉞等)翻譯或著述出版了大量用器畫方面的書籍,成為民國美術教育改革的重要環節。(張彩云代欽97—102)用器畫強調幾何方法,在工程制圖、機械制圖方面有極強的應用性,“透視”一詞隨著用器畫法的普及滲入到中文語匯中。日本藝術界同時采用了“遠近法”和“透視”兩種譯法,前者脫胎于繪畫(drawing)而后者則源于幾何(geometry),二者交叉混用又稍有區別。

民國之初,源于日本譯介,中國美術界中“透視”和“遠近法”共存,但受新文化運動提倡“賽先生”的影響,大多認為透視法(幾何)是遠近法(繪畫)的基礎。如“遠近法之原則,大半由用器畫中之透視法而來,比較兩者觀之,其理乃明”。(丹陽呂17)實際上,遠近法與透視在西語中對應同一詞語,二者并沒有實質區別,只是日語中不同語境導致的譯法差異。國人對兩種譯法的獨特認識,凸顯了科學與藝術的分別,更蘊含了將科學理性(透視法)視為繪畫藝術(遠近法)基礎的隱性思維,這使得“遠近法”作為概念逐漸退出視野,“透視”成為主流。“透視”的流行也奠定了“散點透視”試圖以現代科學與邏輯思維的方式闡釋中國傳統繪畫的思維基因。

同時,“散點”一詞或也源自日本。明治維新之后,日本傳統的“紋樣”設計被納入西方的圖案設計(pattern design)中,以中小學美術教育的方式普及開來,教科書專設“散點連續模樣形式”(seamless pattern for scatter)(図畫教育研究會3)的內容,是平面圖案設計方法之一。民國的美術教育效仿日本,1923 年民國政府頒布的《新學制課程標準綱要》即要求接受初級美術教育的學生“能制作單純的散點圖案”(全國教育聯合會新學制課程標準起草委員會37),隨著圖案教育廣為推行,“散點”一詞很快在民國美術教育中得到普及。

綜合來看,透視的特征是三維化、有深度感、有限視野,而散點是一種與透視截然相反的圖案設計語言,其特征是二維化、平面化、無深度感、無限連續。嚴格來說,散點透視所對應的英譯應為“scattered perspective”,即“散點”與“透視”兩個完全相悖的西式概念的嫁接,這既不符合幾何學的制圖學原理,也與西方的“騎兵透視”等所指完全不同。因此,散點透視僅為中國學者使用,目前并不是一個國際公認的國畫構圖概念。而近現代以來,日本也沒有提供相應的概念資源,至今仍以傳統的“三遠法”來論述山水畫的特征。(諏訪春雄132)

與西方學者認為中國畫屬于平行透視、觀者“無固定視點”說法相似,民國時期亦有類似論述。如“中國畫[……]不受透視學的羈絆,畫家更沒有固定的立足點”(俞劍華,《第卅七次文藝茶話會講演中國畫寫生方法》第9 版),但尚未以“散點透視”或其他的現代概念來指稱這種特征。據筆者調研,潘天壽先生很可能最早明確提出了散點透視概念,他是中國近代美術教育的參與者,十分熟悉美術與圖案教育的情況,將散點與透視結合也在情理之中。陳冰心回憶:

1953 年春,進行畢業創作時[……]潘先生講“國畫構圖”[……]散點透視的法則,即把高遠、深遠、平遠綜合在一起。這樣,一張畫面不僅有一個視點,它可以表現很開闊的視野[……]應把“散點透視”應用進去,這樣人物和景物都可以一層層,一排排安排過去,把江南麥收景象畫得春意更濃[……]宋代馬遠、夏圭的《長江萬里圖》是采用“散點透視”的構圖,把萬里長江的兩岸風貌收入咫尺之內。(陳冰心70—71)

同年底,傅抱石作《中國的人物畫和山水畫》也提到:

中國偉大的畫家們天才地創造了和使用、鑒賞實際相結合的移動的遠近方法(曾有人稱之為“散點透視”的)。這種方法提高和擴大了現實主義表現的無限機能,使之能夠高度地服務于場面較大、內容較復雜的主題。(傅抱石,《傅抱石談中國畫》61)

20 世紀50 年代,國內對國畫視角的概念性總結似乎仍停留在“口述”階段,散點透視雖偶被提及,但都一帶而過,未成定論,同時期也有其他概念被使用。如1958 年李可染在央美講課時就提到:“中國畫論至今未經過系統的整理,我的話不盡正確,希望大家沙里淘金[……]中國畫的透視叫鳥瞰,也正確也不正確,布局要交代透視,但不局限于透視。”(李可染1、13)當時正值新中國成立之初,“散點透視”作為一種西式概念具有某種強烈的時代特征,它是中國的、現實主義的、科學化的、現代性的、與西方焦點透視涇渭分明的概念,與“三遠”一類的傳統概念相比也更容易理解。隨著潘天壽、傅抱石、倪貽德等大家的使用,散點透視逐漸步入學界與眾人視野。

在20 世紀60 年代初即已成書的《聽天閣畫談隨筆》中,③潘天壽將散點透視進一步理論化:

吾國繪畫,處理遠近透視,極為靈活,有靜透視,有動透視。靜透視,即焦點透視[……]動透視,即散點透視,以眼睛之動視線看取物象者,如攝影之橫直搖頭視線,及人在游行中之游行視線,與鳥在飛行中之鳥瞰視線是也[……]較長之橫直幅,則必須全用動透視。此種動透視,除攝影搖頭式之視線外,均系吾人游山玩水,賞心花鳥,回旋曲折,上下高低,隨步所之,隨目所及,游目騁懷之散點視線所取之景物而構成之者也。如《清明上河圖》《長江萬里圖》是也。(潘天壽,《聽天閣畫談隨筆》44)

動點、散點、游目、鳥瞰等散點透視的基本解釋模式就此確定,其后不論對這個概念是褒是貶都不脫此窠臼。

散點透視誕生之始就受到諸多質疑,如開始支持此說的傅抱石,在1962 年便提出了異議:“其實中國畫的透視不是焦點透視,也不是所謂的散點透視,而是‘以大觀小’之法。畫家應站在一個理想空間全面地去觀察景物,并根據需要移動位置,變化觀察角度,以取其全貌[……]用中國畫所特有的透視方法去處理畫面中的空間感問題。”(傅抱石,《傅抱石論藝》252)至今,對散點透視的批評多強調西式概念不可描述中國繪畫,只能使用“以大觀小”“三遠”“游觀”等傳統術語,這已成了批評派的某種共識。其潛在思路是中西畫法存在質性差異,而這與潘天壽使用這個概念的初衷完全一致,他早在1926 年就提出:“研究洋人的藝術固然要緊,明白本國藝術的來源與變化的過程,也是不可緩的事[……]決不許有偏狹的腦子與眼光,發現‘入者主之,出者奴之’那種偏狹態度,是誰都該承認的。”(潘天壽,《中國繪畫史》1—2)20 世紀50 年代,潘天壽把中西繪畫體系比喻為“兩大對峙高峰”,中國畫就應有其獨特的民族風格,他以散點透視與焦點透視之別來彰顯中西繪畫在畫理層面上的差異。

當代學界關于“散點透視”的批判建立在焦點透視的基礎上,詬病“散點”本質上不過是“焦點”的量變,是多個獨立焦點或視域的拼合,仍屬“視網膜映像”(劉繼潮 《游觀:中國古典繪畫空間本體詮釋》134)的范疇。但據潘天壽關于“散點透視”的最初描述,散點猶如人之“游行”或飛鳥之“鳥瞰”,視覺是連續的、動態的和延綿的,而非若干個獨立焦點的拼合。且“散點”一詞來自圖案學,表示構圖中某個單元的無限重復和延伸,畫面無始無終、無限延展且沒有任何中心,或者說畫幅中的任何一個單元都是中心,任何畫面都是無限多的視點無限延伸的結果。綜合來看,最符合潘天壽原意的散點透視是指,國畫不論大小都是由無限個視點構成,或者說畫面上的任何位置都是視點,這無限多的點是均質的、平等的、致密的,如同幾何學中,一條線段即無數個點的集合。由于畫中視點的無限致密,所以視角可以被理解為連續的和動態的,而不是一個個視點的拼貼。散點透視最初為精通國畫的大師們創造和使用,基于創作實踐也不可能認為散點只是數個有限焦點的拼合,更不會產生后文中霍克尼照片拼貼式的理解。這樣看來,散點透視亦有其理據,也確能解釋某些不同于焦點透視的畫面特征。同時,必須明確的是散點透視作為概念仍然是描述性的,它只是針對畫面表象的直接描述,并不具備西方畫法幾何那樣的幾何學或光學基礎。事實上,散點透視與焦點透視的顯性比較可闡發的內容十分有限,需另辟蹊徑。

更深層的問題是,散點透視表面上雖是西式概念卻缺乏邏輯性闡釋,描述性概念極易導致誤解。例如,學者多誤以為“散點”即若干焦點的集合,遂以外來的幾何學“傳統”替代了中國的原發性思維,導致“我們與自己的文化傳統越來越隔膜[……]最終生產出一種以西方文化為范型,與西方文化具有高度同質性的‘中國文化傳統’”(羅鋼90)。這也是國內一些學者拒絕接受散點透視的原因之一。然而,西化概念有問題,使用傳統概念似乎也有問題,“三遠之說似論及透視,然過于籠統。毫不切于實用”(俞劍華,《國畫研究》74)。更困難的是,自成體系的傳統概念更傾向于對異質文化說“不是什么”,卻很難用對方的話語說清楚自身“是什么”,這限制了在文化交流中闡明中國繪畫特質的可能性。而與國畫在視角及構圖上十分相似的西方非透視風景畫恰恰跳出了透視的樊籬,可以作為比較的“橋梁”與中介。

三、散點透視與西方地圖式風景畫

在不同的概念視域中,中西方對國畫空間表征的理解是有所差異的。西人的理解建立在透視法基礎上,他們認為中國沒有透視法,但會用“以高為遠”的方式去表現空間深度。“中國畫工,雖無物體現狀之明確見解,而于直線配景(liner perspective)之法則了然不誤[……]以最遠者置于圖畫之上端,層層相因,愈遠愈細。總之,凡西方畫工欲在其畫幅中表示某物為最遠者,中國人則繪之于畫幅之最上層而已。”(波西爾199)李約瑟則在《中國科學技術史》中對國畫構圖進行了更明確的論述:“在中國畫中,距離總是用高度來表現,所以在一物后面的另一物就畫在上方,不一定要畫得小一些。結果許多中國畫帶有鳥瞰的性質。所畫的景物都好像是從高處往下看的。這種方式在現存的最古的中國風景畫中(公元前1世紀)業已存在[……]中國畫里總的說來是沒有真正的滅點的,近大遠小也無嚴格的準則。”(Needham 112—113)

事實上,這并不是國畫特有的現象,西方古代繪畫也曾有類似的表現,萊辛就曾提到:“古代人絲毫不懂透視這門藝術……透視要有一個特別的觀點,要有一個明確的自然的視野,而這些正是古代繪畫所沒有的。泡里格諾特(Polygnotus)的繪畫中的地面并不是橫平的,而是在后景部分提高得很多,使得后面的人物仿佛是站在前面的人物頭上[……]古代浮雕似乎證實了這一點,其中最后面的人物都高出最前面的人物之上,俯視著他們。”(萊辛109)這種古代模式顯然已被淡忘,文藝復興之后的制圖學成為評價東方繪畫的準則。因此,討論畫面深度時,西人更看重國畫中的立軸,即縱向構圖的畫面,原因在于這種構圖能更好地用高低來說明畫中的深度或遠近。俞劍華在20 世紀50 年代對國畫表現遠近進行的總結很具代表性:“山水畫上之透視,僅有兩種,即近者大遠者小,近者低遠者高,其大小高低之比例一無標準,不過以意為之而已。”(俞劍華,《第卅七次文藝茶話會講演中國畫寫生方法》第9 版)這種“近低遠高”的繪圖觀念至少漢代就已定形,成為其后山水畫的重要慣例之一。(Tyler 7—27)

“散點透視”雖可論“遠”,但與西方的關注點不同,其主要論域大多是橫幅畫,更突出“廣”。前述潘天壽解釋散點透視為“動透視”,較長的橫幅作品“必須全用動透視”,所用圖例(《農忙圖》《長江萬里圖》《清明上河圖》)皆為化千里為咫尺的橫版畫。傅抱石也是用《清明上河圖》說明散點透視。隨著這個概念的普及與泛化,逐漸不再強調其最初對橫版畫幅的針對性。20 世紀80 年代王伯敏等所編《中國山水畫的透視》影響頗大,書中就分別介紹了長卷透視(卷軸畫)和長條透視(立軸畫),并說“長卷與長條一樣,在傳統的山水畫中都用散點透視來表現”(王伯敏 童中燾38)。

與中國利用繪畫主題(山水、花鳥等)進行分類不同,西方對風景畫采取了古代與現代嚴格區分的“進化敘事”,用構圖方法規定繪畫主題,即用形式規定內容。也就是說,即便畫面內容是風景,如果沒有采用透視法,那也不是嚴格意義上的風景畫(landscape painting)。“古代和中世紀晚期的繪畫是‘無風景的[landscape-less]’繪畫,它是平面的,裝飾性的,風格化的,是‘象征性的’而不是自然主義的。”(Rees 147)原始的象征法和現代的透視法是博厄斯在《原始藝術》中所作的區分:

[繪畫]方法有二,一種是用透視法畫出物體在特定時刻的形象;另一種方法則是畫出物體的所有特點,而不管這些特點是否能從同一角度看到[……]這兩種方法一個叫作透視法,一個叫作象征法[symbolic],這兩種方法絕不可能相互衍生[……]使用透視表現法必須遵守的原則是:視野中心以外的東西不畫清楚,同時著色的方法依環境而定,只有遵守了這兩條原則,才是真正的透視法[……]象征表現法則往往沒有固定的原則。有時作者試圖畫出正確的透視輪廓,而同時又在他認為某些重要的象征圖形的細節處理上表現出很大程度的自由(Boas 351—352)。

中國畫并未采用透視而被歸為“象征”,這是西方認為中國畫守舊落后的原因之一。

18 世紀開始的“如畫論(pictureque)”將風景畫與透視建立了固定的關聯。在這種認知的基礎上,非透視的風景畫不算是畫,而被看作“地圖式(map)”或“地貌式(geomorphy)”的圖式。然而,最新的藝術史觀念已經將傳統的“地圖”與風景畫聯系起來。凱西(Casey)的《再現地域:風景畫與地圖》、多拉(Dora)的《Topia:線性透視之前的風景畫》、繆爾(Muir)的《符號化風景》等著作都探討了風景畫中非透視性思維的影響,以及地圖與風景畫的聯系。④他們不再用地圖指稱文藝復興前后的景觀畫作,而稱之為“符號化”或“象征性”的風景。西方用托邦(topia)來特指這類圖繪,它源自古希臘語(地方),用于指稱風景畫,特別是古羅馬時期的風景裝飾壁畫。古羅馬帝國幅員遼闊,畫家為反映某個地域的全貌,畫中常凸顯出自然或人為的某些地理特征,且大多采取橫幅長卷,這恰與散點透視對景物的觀照方式一致。

實際上,即便到了文藝復興時期,風景畫仍然帶有象征式或地圖式的血緣。按貢布里希的理解,地圖與風景畫的差異遠沒有人們想象的那么大:“我們能對環境中的不變因素[地圖式認知]進行知覺[……]因為它有助于解釋為什么以往大多數的繪畫風格包含了如此強烈的地圖因素[……]透視再現與地圖一起分享某些特征。換句話說,我們不要它們只在從固定的單眼觀看的窺視箱里發揮作用,而要它們像地圖一樣向活動和掃視的眼睛傳遞它們的信息。”(貢布里希246、264)西方地圖式風景的理念綿延流長,產生了大量不同于文藝復興透視方法的作品。從公元前1650 年希臘的錫拉島(Thera)上4 米長的《海上船隊》壁畫(The Flotilla Fresco)、古羅馬龐貝古城十幾米長的麗維亞別墅壁畫(Villa of Livia Fresco),到18 世紀數百米長的非透視全景圖(panorama),等等,西方風景畫在文藝復興線性透視一統天下之外,也存在另一條漫長的發展軌跡。西方這類繪畫與國畫初看之下會有很強的相似性,如將二者簡單類比難免會陷入同質化理解的陷阱。

對非透視風景的一種理解就是把“散點”規約在“焦點”范圍內。當代藝術理論家大衛·霍克尼曾為中國山水畫嘆服,他提出中國畫的核心技法為“焦點移動原則”(principle of moving focus)。20 世紀90 年代,他試圖通過拍攝局部相片拼貼一幅大風景畫的方式來模擬中國畫的構圖,如果觀者“意識到畫中存在任何一個滅點,那就意味著觀眾停止了移動——換句話說,觀眾就不在畫中了”(霍克尼230),也就失去了中國畫的韻味。霍克尼所進行的是非歷史性的簡單比較,忽視了拼貼照片與山水長卷的質性區別。事實上,照片拼貼并無新意,貢布里希20 世紀50 年代在戈納格拉特峰(the Gornergrate)就已做過,結論是“拍攝了連續的照片并把它們拼貼在一起,它們同樣會接不起來”,需要人們根據自己的觀念處理后才可拼綴成一個整體。(262)霍克尼對中國畫的某些描述與俞劍華、潘天壽、傅抱石等人的總結十分近似,但其視點移動實驗與潘天壽散點透視中的“動點”完全不同。潘天壽的“動點”只是一種“勢”,一種理念上的感覺,在畫面中是連續呈現的,并非一個一個實際視點的拼合。霍克尼如果將西方的非透視風景畫與山水畫相比或許會產生新的認識,在相似的畫面視角里“同中求異”才能凸顯中國畫的特質。

四、風景視角的審美觀照

古羅馬的維特魯威曾這樣描述古典時期的風景壁畫:

開闊的空間內由于有寬闊的墻壁,他們便以悲劇、喜劇或薩提爾劇[Satyr]的舞臺布景風格來繪畫。由于步道很長,他們便以各種各樣的風景畫[topiorum]來裝飾,描繪著已知不同地域獨具特色的圖像。他們畫港口、海角、海岸、河流、泉水、海峽、神廟、圣林、山脈、畜群、牧羊人;他們在紀念性繪畫中描繪某些地方,有諸神的形象,有巧妙安排的神話故事,如特洛伊之戰,或尤利西斯從一處風景到另一處風景的漫游[per topia](Vitruvius 203)。

這段話開頭所提到三種戲劇布景的差別在于:“悲劇布景用圓柱、山墻、雕像和其他莊重的裝飾物來表現。喜劇布景看上去像是帶有陽臺的私家建筑,模仿了透過窗戶看到的景色[……]薩提爾劇的背景裝飾著樹木、洞窟、群山,以及所有鄉村景色,一派田園風光。”(195)喜劇布景模仿窗外的景色,視覺被窗框局限,自然地采用了當時并不成熟的透視技法。而在很長的步道廊壁上繪制的薩提爾劇“布景”則與山水長卷十分相似,戲劇氛圍更增添了風景畫的內涵。

西方近代學者中,19 世紀的洪堡也注意到這種遠早于近代歐洲透視風景的另類傳統:

羅馬從凱撒時代開始,風景畫就成為一個獨立的藝術分支,但就我們從赫庫蘭尼姆、龐貝和斯塔比亞的發掘所展示的情況來看,這些圖像通常是鳥瞰視圖,類似地圖,更傾向于表現海港城鎮、別墅和人工園林,而不是自由的表現自然。希臘人和羅馬人認為有吸引力的風景幾乎完全是宜居的,而不是我們所說的狂野與浪漫的東西。他們的繪畫中,盡可能地精確地模仿事物本身,但在透視方面并不準確,傾向于傳統的布置[……]在古人看來,風景并不是模仿藝術的對象;描繪風景是出于嬉戲[sportively],而不是帶著熱愛和感情。(Humboldt 77)

風景畫彰顯著羅馬帝國的廣闊疆域,而這里“透視不準確”與“傳統的布置”(如前文萊辛提到的“以高為遠”)即古典時期地圖式非透視風景畫的特征。

極其值得注意的是古典時期人們對風景的“嬉戲”態度,既不像中世紀把風景看作一種嚴肅的象征,也不像文藝復興時期使風景淪為人物或故事的背景陪襯,波提切利就曾鄙薄而煩躁地說:“把一塊浸透了不同顏色的海綿扔在墻上,也就成了風景。”(Lightbown 24)古典時期,大幅風景畫被用作酒神崇拜傳統中薩提爾劇的背景,半人半羊的薩提爾是森林神祗,他們以充沛的性能力著稱,不但酗酒,還總打破常規的價值觀。劇中扮演薩提爾的演員身著凸顯陽具的服裝,臺詞里充斥著文字游戲、性暗示、乳房、放屁,以及其他戲劇中不會發生和提及的東西。總之,薩提爾劇會帶來歡樂、嬉戲、玩鬧、戲謔的效果。薩提爾是森林之神,一方面,他的性放縱代表著原始而強大的自然力量,另一方面,這種力量嘲笑著任何人為的文化建構,并以各種戲謔的方式表現出來,風景畫作為背景,以其暗含的嬉笑態度表征著人生意義的無常。這種觀念與道家“天地不仁”的自然觀有相似之處,但缺乏道家對自然的“熱愛和感情”。大自然冰冷地看著人,而人的眼中自然是可笑而無理的對象,人們在對自然的嬉笑中獲得某種釋放。這種風景敘事的思維導致無論人和自然怎么在物質層面接觸,精神上仍與自然保持著無法跨越的樊籬,審美層面上人始終處在自然之外。西方近代工業與宗教(自然神論)的發展,使這種隔閡進一步加深。即便中西畫論關于風景有十分相近的表述,但精神內核卻完全不同。

如上文中洪堡提到,“有吸引力的風景幾乎完全是宜居的”,風景多表現海港、城鎮、別墅或園林等,并不是原始純粹的自然。《林泉高致·山水訓》中也有“謂山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。畫凡至此,皆入妙品。但可行可望不如可游可居之為得。何者?觀今山川,地占數百里,可游可居之處,十無三四,而必取可居可游之品。君子之所以渴羨林泉者,正謂此佳處故也”(郭熙16)。“宜居”與“可居”看似相同,實則有異。宜居將自然看作人類的利用對象,意味著干凈的水源、充足的燃料、優良的地形、方便的交通等,有用的風景才有意義。而中國山水畫中的可居則是指人可以通過居住更好地嵌入自然,成為自然的一部分,體驗天人合一的境界。這種中西差異在畫面中具體表現是,西方的非透視風景中建筑并不單獨出現而是成“片”分布,中國山水畫經典里的建筑則大多是被掩映在山水中的“點”。因為,宜居往往是社會性的,而可居不過是少數文人君子的雅好。無論西方鳥瞰式風景畫發展得多么精致,都未能擺脫其實用性特征,除自然條件的宜居性外,風景畫本身也被賦予了工具性色彩。

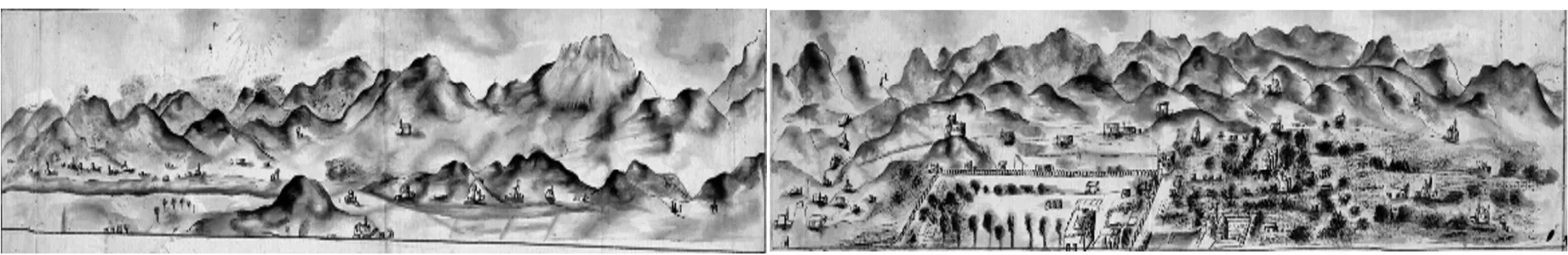

1554 年,巴伐利亞的阿爾布雷希特五世公爵(Duke Albrecht V)為了解國土,派菲利普·阿皮安(Philipp Apian)對巴伐利亞與波希米亞的邊境進行了一次地形測繪,在繪制常規二維平面地圖的同時還繪制了一幅表現立體地形的“邊境鳥瞰圖”,即地圖式全貌風景,用279.6 厘米長、32 厘米寬的畫面描繪了400 多千米長的國境線:

Fig.1. Philipp Apian,Bird’s-eye View of Bavaria at the Border to Bohemia,1554 or 1555,Court library in Munich.

畫中標示著河流、市鎮、村莊、山巒、高峰、樹木,貫穿左右的紅線代表兩國的邊境線,邊境另一邊的波希米亞山脈并未上色,只用鉛線勾勒了輪廓,向遠處延綿的層層山脈頗有“自近山而望遠山”的“平遠”之感。應公爵的要求,地圖的比例尺約為1:145000,這幅鳥瞰圖也相應具有地圖的拓撲學特征,各個地標之間的距離遠近和海拔高度仍然保持著實際的比例關系。無獨有偶,亞利桑那大學也保存了一幅19 世紀初被標注為“水彩地圖(Watercolor Map)”的長卷畫,長84 厘米,寬18 厘米,因為使用了近似水墨的色彩,粗看頗有幾分中國山水之感:

Fig.2. Bird’s Eye View of Unknown Village in Mexico,1800s,University of Arizona Institutional Repository.

圖中西班牙殖民者描繪了墨西哥某地的地形地貌,包括城鎮中心的教堂、房屋、中央廣場,以及小鎮遠郊的群山等。

兩幅鳥瞰風景都有“地圖”特征,色彩雖然賦予畫面明暗和立體感,使之具有一定審美價值,但它仍是真實自然的象形表征,根本目的是指示真實的外部世界,畫面的審美價值是次要的,色彩、線條、明暗等不過是輔助觀者更好地認識畫面所代表的真實地理的手段。卡西爾對此有非常精辟的總結:

一個畫家或詩人對一處地形的描述與一個地理學家或地質學家所做的描述幾乎沒有任何共同之處。在一個科學家的著作和一個藝術家的作品中,描寫的方式和動機都是不同的。一位地理學家可以用造型的方式雕出一塊地形,甚至可以給它繪以五顏六色。但是他想傳達的不是這地形的景象[vision],而是它的經驗概念。為了這個目的,他不得不把它的形狀與其他形狀相比較,不得不借助于觀察和歸納來找出它的典型特征。(233)

地圖式風景的創作和理解都建立在人與風景分離的基礎上。如果畫面是能指,客觀自然是所指,那么地圖式風景作為能指的價值被完全囿于所指,失去了其獨立的美學價值。雖然地圖式風景的繪制頗合前述中傅抱石為批評散點透視而提出的取風景全貌的“以大觀小”之法,但這種風景畫終究“景在人外”,完全被物理屬性決定。以山水畫品評角度來看,地圖式風景近于凝滯而庸常的呆山死水。

中國山水畫與“天地與我并生,而萬物與我為一”道家,“若見諸相非相,即見如來”的釋家,盈天地惟萬物,“格物之始,在萬上用功”的儒家都關系密切,三家從不同維度追求“天人合一”的境界。畫家下筆時將精神與外物完全融合,直致身與物化,物我兩忘。西方學者似乎也注意到這種中西方差異,“問題的關鍵在于藝術家是否希望表現一個地域在形式上的相似性——‘真實性’[……]或是那個地方的精神特征。對于古代中國人來說,答案是明確的:畫家的任務就是通過把這種精神置入畫中來傳達該精神的”(Casey 115)。客觀自然不過是畫面所指層的表皮,更重要是畫家所感應到的自然內在的精神氣息,正所謂物在靈府而不在耳目。山水畫雖須外師造化,但它更是表達內心的靈媒,畫家中得心源、得心應手之時必不拘外物、恣意縱筆。如此,自然山水客觀的準確性(相似性)已讓位于畫家內心要表達的主觀觀念,畫意而不畫形,畫面本身就具有極強的主觀審美價值。例如,河流在地圖式風景中按實際比例大都細若溪流,但中國山水畫則保持了江河浩浩湯湯的氣脈,水面或寬或窄、張馳有度,表達出人對江河的審美體驗。

事實上,中國山水畫或許也經歷了從“地圖畫”向“山水畫”的過渡。錢鍾書根據宗炳“張綃素以遠映”、蕭賁“嘗畫團扇”等記載提出:“六朝山水畫猶屬草創,想其必釆測繪地圖之法為之[……]宗炳斯序專主‘小’與‘似’,折準當不及地圖之嚴謹,景色必不同地圖之率略,而格局行布必仍不脫地圖窠臼。”(121)直至唐代對山水之“勢”的重視,“庶識山水畫之異于輿地圖矣”(121)。中國山水畫在鳥瞰視角內進行革新,西方風景畫則轉向透視,都擺脫了地圖式思維。然而,不論是鳥瞰還是透視,人都身處自然之外,相較而言透視更強調表現確定的外部觀察,它本身就意味著特定距離、特定視角的看。鳥瞰或平行視角,中國用于山水畫,西方則用來繪制工程圖紙或地圖式風景,一者更“藝術”,一者更“科學”,但都非肉眼直觀所見,適合傳達人對事物的主觀理解。中國畫家用內心和技法克服了人在畫外的間隔,可以隨意進入畫中,一山一水一花一樹都是融入畫中山水的窗口,繼而體悟物我合一、神游畫中的境遇。在鳥瞰和平行視角范圍內,中國山水畫的各種視角變體和巧思將中國式的自然審美演繹地爐火純青,畫家對筆墨、線條、布局、設色等細微而極致的追求在千年的發展中也已登峰造極。

從西方地圖式風景畫與中國山水畫的相似性來看,視角和透視或許不是本質性問題,“焦點”與“散點”的差異只是布爾迪厄意義上不同慣習與傳統的結果,更重要的問題是某種特定視角與審美習慣的結合。西方自古典至近代,始終不認為鳥瞰視角有審美價值,以這種視角表現的風景甚至一度不被看作風景畫,只關注其實用方面的“地圖”意義。文藝復興時期透視法確立并將自然風景納入其中,直至印象派仍在對透視法的遵從與反抗語境中探索自然美。在透視范圍內,從客觀“物”的層面(超級寫實主義)到肉眼“看”的層面(后期印象派)都已發掘到極致。此后,在對透視的反叛中抽象主義大行其道,而鳥瞰視角從未正式納入西方主流的藝術審美視野。

散點透視概念的提出,目的是區別于西方的焦點透視,確有其歷史價值和實踐意義,在特定時期為理解和普及傳統繪畫提供了一種易于接受的方式,并開啟了以西方理性思維重釋國畫傳統的探索,對創作亦起到指導作用。散點透視被提出至今已六十余年,這個概念早已完成最初尋求與西方差異化的歷史使命。在今天更廣闊的藝術史視野中,西方學者對地圖式風景畫的重新認識,使我們可以管窺中西方繪畫在相似視角中的不同表現。散點透視雖可解釋部分中西相似風景畫中的視角問題,但無法闡明國畫獨有的主體性的審美特質。西方的地圖式風景基于人與自然的分離,具有極強的實用色彩,這種觀念也影響了近代荷蘭與英國的透視風景畫,無論人們對自然多么喜愛都采取了“畫外觀”的態度。而中國山水畫不論繁簡都建立在“天人合一”的基礎上,創作和欣賞都時常進入主客觀泯然不辨的超然狀態,人對自然山水的主觀感受被置于首位,心觀而坐忘的“畫中游”是中國山水畫的基本思維模式。事實上,焦點透視與散點透視的顯性差異或許無需過分關注,而中西方對相似視角采取的不同審美態度,以致產生的不同藝術表現更值得進一步探討。鑒于散點透視概念普及甚廣,不妨繼續延用,但必須明確“散點”與“透視”結合的畫理內涵,以及中西方對這一視角的不同命名及理解背景。突破概念的迷思,不斷在更廣闊的藝術史圖景中進行反思與定位,是進一步凸顯中國繪畫獨特美學追求的重要路徑。