四川蜂桶寨籠養(yǎng)綠尾虹雉繁殖概況分析

簡(jiǎn)藝,徐小欽,張龍,王彬,陳黎,馬紅,陳冬梅,周材權(quán)

(1.西華師范大學(xué) 生態(tài)研究院,四川南充 637009;2.西華師范大學(xué) 生命科學(xué)學(xué)院,四川南充 637009;3.四川蜂桶寨國(guó)家自然保護(hù)區(qū)管理局,四川雅安 625799)

綠尾虹雉(Lophophoruslhuysii)隸屬于雞形目(Galliformes)雉科(Phasianidae),為我國(guó)特有的大型高山雉類,屬國(guó)家Ⅰ級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物,現(xiàn)被瀕危野生動(dòng)植物種國(guó)際貿(mào)易公約(CITES)列入附錄Ⅰ,被世界自然保護(hù)聯(lián)盟(IUCN)列為易危物種,被《中國(guó)脊椎動(dòng)物紅色名錄》評(píng)為瀕危物種[1].

綠尾虹雉籠養(yǎng)始于20 世紀(jì)初,飼養(yǎng)早期先后從野外引種近百只,存活數(shù)量極少[2],直至1980 年才有繁育成功的相關(guān)報(bào)道[3].據(jù)報(bào)道,有4 個(gè)單位對(duì)其進(jìn)行了較長(zhǎng)時(shí)間的飼養(yǎng)繁育,分別是:北京動(dòng)物園(1955-2014,59 年),美國(guó)圣迭戈動(dòng)物園(1983-2008,25年),北京(大興)瀕危動(dòng)物馴養(yǎng)繁育中心(簡(jiǎn)稱“馴養(yǎng)繁育中心”)(1988-2010,22 年),四川寶興蜂桶寨保護(hù)區(qū)綠尾虹雉保護(hù)研究中心(簡(jiǎn)稱“保護(hù)研究中心”) (1992-,30 年)[4-5].其中保護(hù)研究中心已經(jīng)成功繁育了子三代,是目前世界上現(xiàn)存的唯一籠養(yǎng)種群,其余單位均只繁育至子二代,且飼養(yǎng)種群均先后消失.故而,綠尾虹雉被稱為世界上最難飼養(yǎng)的鳥(niǎo)類之一.

由于生存環(huán)境、飲食結(jié)構(gòu)等的變化,籠養(yǎng)狀態(tài)下的性成熟綠尾虹雉雄性個(gè)體求偶交配行為減少,雌性個(gè)體拒絕交配,基本沒(méi)有抱窩行為[6],繁殖力低下已是綠尾虹雉人工飼養(yǎng)繁育、種群擴(kuò)大面臨的最大問(wèn)題.如何提高繁殖力是目前綠尾虹雉人工飼養(yǎng)繁育需要突破的首要難關(guān)[5,7].楊本清等[8]已對(duì)保護(hù)研究中心籠養(yǎng)綠尾虹雉1993-2011 年的部分繁殖參數(shù)進(jìn)行了觀察和分析,本文將繼續(xù)對(duì)保護(hù)研究中心籠養(yǎng)綠尾虹雉近11 年(2012-2022)的部分繁殖參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),特別對(duì)現(xiàn)存雌性繁殖個(gè)體繁殖參數(shù)進(jìn)行分析,并與之前19 年及馴養(yǎng)繁育中心的繁殖數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析,旨在為綠尾虹雉的遷地保護(hù)和飼養(yǎng)繁育研究提供的基礎(chǔ)資料.

1 研究方法

1.1 飼養(yǎng)環(huán)境及日常管理

綠尾虹雉飼養(yǎng)于四川寶興蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)大水溝管護(hù)站綠尾虹雉繁育基地(30.57141°N102.87795°E,海拔1610 m).每個(gè)籠舍面積約50 m2,籠舍前后設(shè)有雨棚,雨棚下有采食區(qū)以及放置棲息杠,籠舍內(nèi)栽種有多種灌木及草叢,放置較大裸巖,在繁殖期到來(lái)前增設(shè)產(chǎn)卵窩.每天早上8-9 點(diǎn)清掃籠舍糞便,更換潔凈的料盤(pán)和水盆,同時(shí)提供日糧和飲水.每天下午3-4 點(diǎn)查看采食情況,及時(shí)補(bǔ)充日糧.日糧由玉米、花生、蔬菜(白菜、胡蘿卜、洋蔥、西紅柿等)、蛋雞飼料、熟雞蛋等組成.

1.2 繁殖管理

籠養(yǎng)綠尾虹雉繁殖期通常為每年的3-6 月,雌雄配對(duì)比例為(1~3):1,原則上繁殖期間繁殖個(gè)體不轉(zhuǎn)移籠舍,不更換與配個(gè)體.雌性個(gè)體產(chǎn)卵后,盡快將卵取出,并轉(zhuǎn)移至孵化室.在開(kāi)始孵化后的第7天,用照卵器檢測(cè)是否受精.

1.3 繁殖參數(shù)定義

產(chǎn)卵數(shù):一個(gè)繁殖季節(jié)里雌性個(gè)體的產(chǎn)卵數(shù).

受精率:受精卵數(shù)占產(chǎn)卵數(shù)的比率.

出殼數(shù):一個(gè)繁殖季節(jié)里成功孵化出殼數(shù)量.

孵化率:出殼數(shù)占入孵受精卵數(shù)的比率.

產(chǎn)卵天數(shù):一個(gè)繁殖季節(jié)里第一枚卵到最后一枚卵被產(chǎn)出的間隔天數(shù).

2 研究結(jié)果

2.1 性成熟雌性個(gè)體繁殖分析

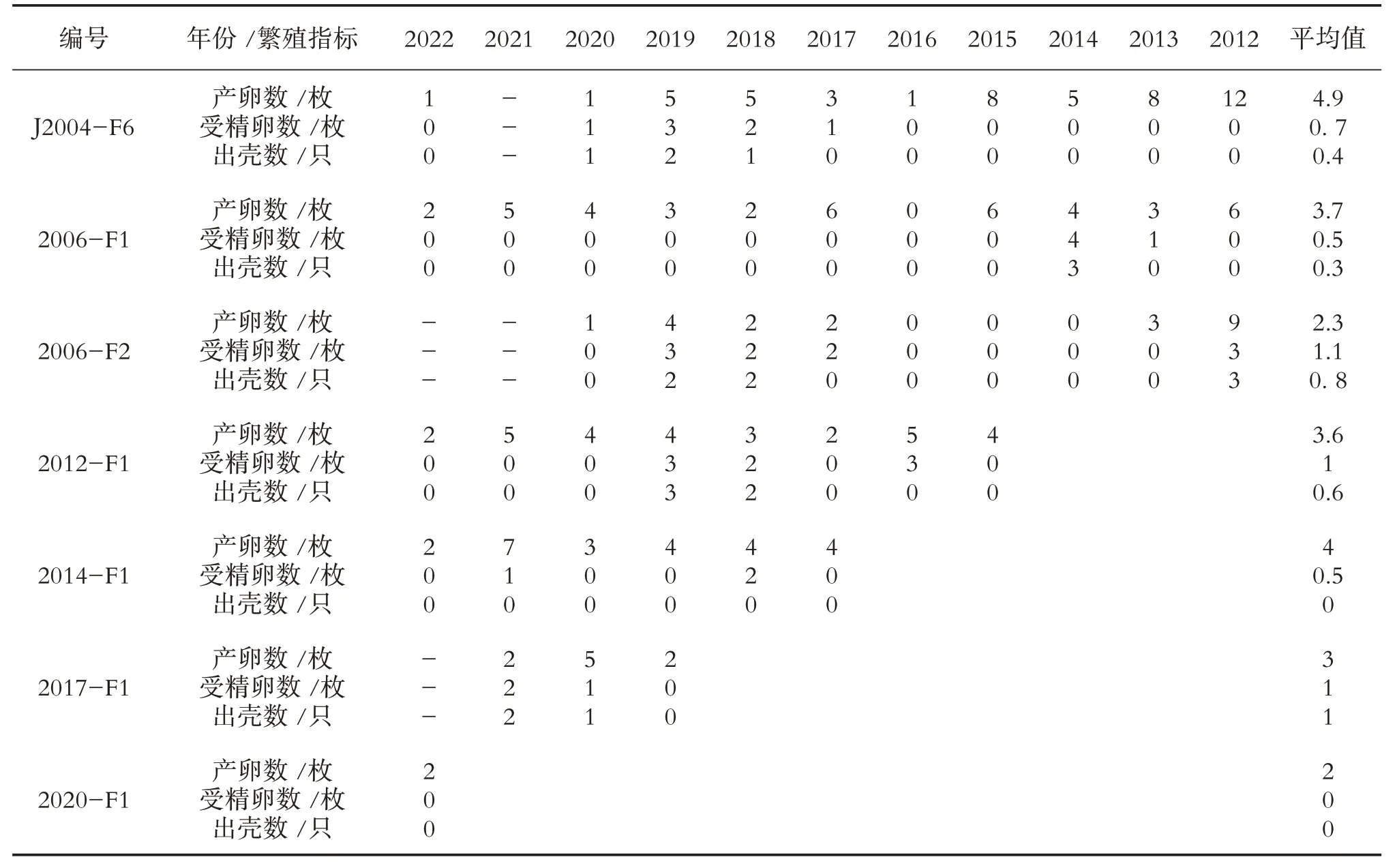

目前研究中心參與繁殖的雌性個(gè)體7 只(J2004-F6、2006-F1、2006-F2、2012-F1、2014-F1、2017-F1、2020-F1).J2004-F6 為2004 年野外救護(hù)的成年個(gè)體,2012-2020 年間持續(xù)產(chǎn)蛋,2021 年停止產(chǎn)蛋,2022 年恢復(fù)產(chǎn)蛋.2006-F1 和2006-F2 是2006年出生的繁育個(gè)體,目前2006-F2患有腿疾,于2021年停止產(chǎn)蛋.2012-F1為2012年出生的繁育個(gè)體,于2015 年開(kāi)產(chǎn),次年產(chǎn)生受精卵.2014-F1 為2014 年出生的繁育個(gè)體,于2017 年開(kāi)產(chǎn),次年產(chǎn)生受精卵.2017-F1 為2017 年出生的個(gè)體,于2019 年開(kāi)產(chǎn),次年產(chǎn)生受精卵.2020-F1 為2020 年出生個(gè)體,于2022 年開(kāi)產(chǎn),無(wú)受精卵產(chǎn)生.對(duì)雌性個(gè)體繁殖數(shù)據(jù)比較(見(jiàn)表1)發(fā)現(xiàn),J2004-F6 的平均產(chǎn)卵數(shù)量最高,為4.9 枚,2012 年的產(chǎn)卵數(shù)為12 枚,為近11年來(lái)該群體最高.2006-F2 的平均受精卵數(shù)量最多,為1.1 枚.2017-F1 的平均出殼數(shù)量最高,為1只.2014-F1 個(gè)體的平均產(chǎn)卵量為4.4 枚,但至今未能成功孵化出幼鳥(niǎo),沒(méi)有后代產(chǎn)生.

表1 雌性個(gè)體繁殖數(shù)據(jù)比較Table 1 The breeding data comparison in females

2.2 近11年繁殖情況

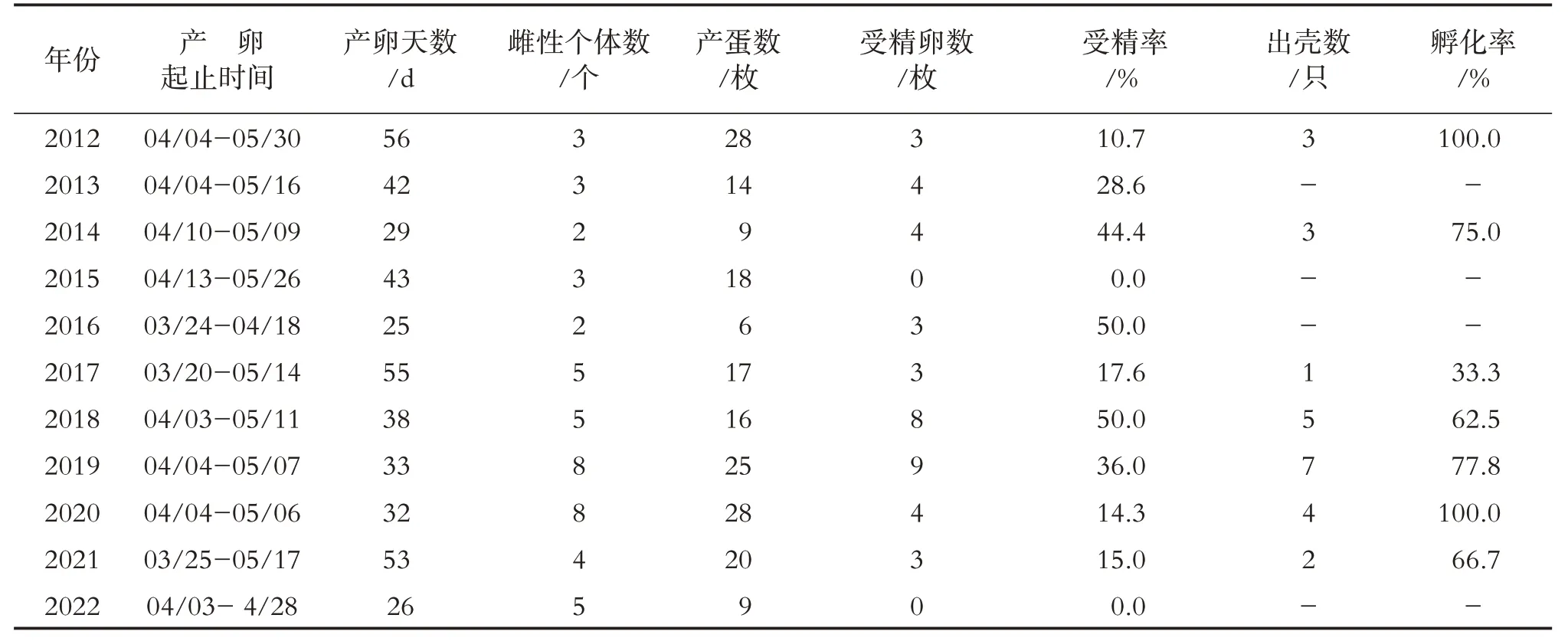

2012-2022 年綠尾虹雉繁殖情況統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表2)表明,近11 年來(lái)保護(hù)研究中心籠養(yǎng)綠尾虹雉產(chǎn)卵期可從3 月底持續(xù)到5 月底,最早產(chǎn)卵時(shí)間為3 月20日,最晚為5 月30 日,產(chǎn)卵維持時(shí)間最長(zhǎng)可達(dá)55 天.在2019年和2020年參與繁殖的雌性個(gè)體數(shù)量多達(dá)8只,同年的產(chǎn)蛋數(shù)量、受精卵數(shù)量及出殼數(shù)量均較多,分別為25 枚、9 枚、7 只和28 枚、4 枚、4 只.這兩年的受精率分別為36.0%和14.3%,孵化率分別為77.8%和100.0%.籠養(yǎng)綠尾虹雉受精率較低,最高受精率僅有50.0%,2015 年和2022 年因繁殖季對(duì)籠舍進(jìn)行改建,造成嚴(yán)重的人為干擾,導(dǎo)致沒(méi)有受精卵產(chǎn)生.在近11 年內(nèi),有6 年的孵化率超過(guò)60%;2013年4 月因發(fā)生地震,導(dǎo)致孵化工作無(wú)法正常開(kāi)展,2015 和2022 年無(wú)受精卵產(chǎn)生,2016 年因停電導(dǎo)致孵化工作被迫停止,故而孵化率均為0.排除這4 年,綠尾虹雉孵化率為73.6%.

表2 2012-2022年綠尾虹雉繁殖情況Table 2 The breeding success of Chinese Monal in 2012-2022

2.3 繁殖數(shù)據(jù)比較

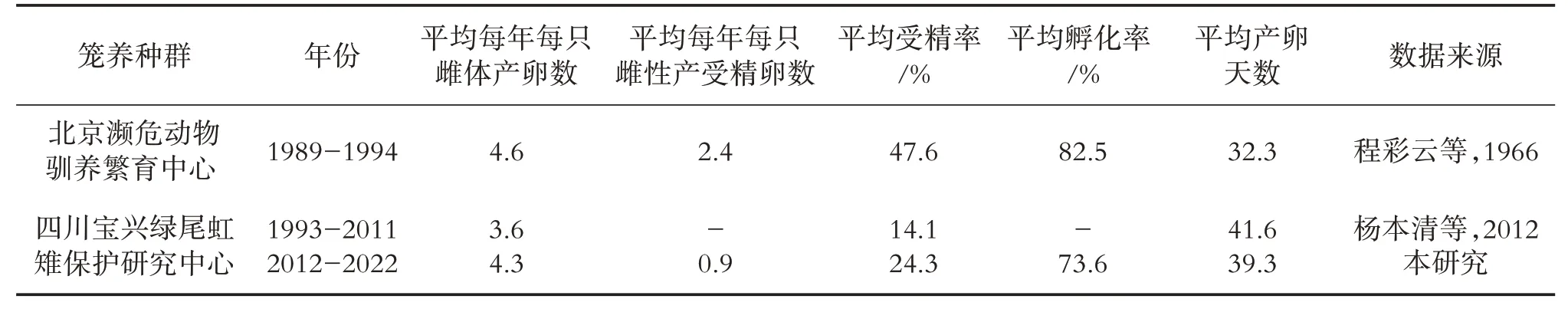

將保護(hù)研究中心近11 年的繁殖數(shù)據(jù)與該中心1993-2011 年(19 年)以及馴養(yǎng)繁育中心1989-1994年(6 年)的綠尾虹雉繁殖數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,結(jié)果如表3所示.相較于過(guò)去19 年,保護(hù)研究中心在平均每年每只雌體產(chǎn)卵數(shù)和平均受精率上均有所提升,產(chǎn)蛋持續(xù)天數(shù)相差不大.與馴養(yǎng)繁育中心相比,平均每年每只雌體產(chǎn)卵數(shù)、平均每年每只雌性產(chǎn)受精卵數(shù)、受精率、平均孵化率均較低,但產(chǎn)蛋持續(xù)天數(shù)相對(duì)較長(zhǎng).

表3 籠養(yǎng)綠尾虹雉繁殖數(shù)據(jù)比較Table 3 The breeding data comparison in captive Chinese Monal

3 討論

現(xiàn)存的6 只雌性繁殖個(gè)體間的繁殖數(shù)據(jù)均有差異,但由于個(gè)體間存在較大年齡差異,而年齡因素對(duì)繁殖性能影響較大,同時(shí)樣本量較小,因此我們沒(méi)有進(jìn)行個(gè)體間繁殖數(shù)據(jù)的差異分析.該11 年數(shù)據(jù)分析顯示,在綠尾虹雉遷地繁育保護(hù)飼養(yǎng)過(guò)程中,雌性個(gè)體從出生到開(kāi)產(chǎn)需要2~3 年,這與程彩云等[9-10]報(bào)道相似,但均在開(kāi)產(chǎn)后第二年才能產(chǎn)生受精卵,因此籠養(yǎng)狀態(tài)下的綠尾虹雉雌性個(gè)體需要3~4 年才能達(dá)到性成熟.目前保護(hù)研究中心性成熟的雌性個(gè)體僅有6 只,且有2 只健康狀況較差,因此急需培育后備力量,或引入外血,才能有效維持和擴(kuò)大種群.近11 年保護(hù)研究中心飼養(yǎng)的綠尾虹雉繁殖能力較過(guò)去19 年略有提升,說(shuō)明綠尾虹雉飼養(yǎng)水平在逐步提升.但相較于馴養(yǎng)繁育中心,各繁殖指標(biāo)均較低,這樣的差異可能是由群體組成結(jié)構(gòu)導(dǎo)致.

對(duì)于鳥(niǎo)類而言,繁殖力主要體現(xiàn)在產(chǎn)卵數(shù)量、受精率、孵化率、抱窩性等.籠養(yǎng)狀態(tài)下的綠尾虹雉受精卵采用人工孵化,因此雌性個(gè)體不需要抱窩,與野外個(gè)體相比,產(chǎn)卵時(shí)間延長(zhǎng),產(chǎn)卵數(shù)量反而有所增加.此外,目前綠尾虹雉人工孵化技術(shù)已經(jīng)比較成熟,排除無(wú)受精卵、孵化期停電等意外事件,保護(hù)研究中心近11 年的平均孵化率為73.6%,而繁育中心的孵化率為82.5%,美國(guó)圣迭戈動(dòng)物園孵化率高達(dá)100%[5,11],因此,孵化已經(jīng)不是制約綠尾虹雉遷地保護(hù)繁育研究的關(guān)鍵因素.目前,籠養(yǎng)綠尾虹雉繁殖力低,主要體現(xiàn)為受精率低.

影響受精率的主要因素包括:環(huán)境、繁殖管理和營(yíng)養(yǎng)水平.綠尾虹雉是典型的高山雉類,常年棲息在海拔4 000 m左右的高山灌叢、草甸或裸巖的環(huán)境中,雄鳥(niǎo)的活動(dòng)范圍約為1 km2[12-14].而保護(hù)研究中心所在地位于四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心的大水溝保護(hù)站,海拔僅1 610 m,籠舍內(nèi)雖然設(shè)有灌木、草坪和裸巖,但是籠舍面積不足50 m2,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于野外生存狀態(tài).較大海拔差異導(dǎo)致溫度、濕度、光照度等差異也較大.研究表明溫度、濕度、光照度會(huì)影響鳥(niǎo)的性腺發(fā)育和性激素的釋放,是影響鳥(niǎo)類生殖內(nèi)分泌的關(guān)鍵因素[15],對(duì)繁殖節(jié)律影響巨大.其中光照對(duì)繁殖調(diào)控極為重要,已有研究表明在自然光照條件下增加人工光照,可以提高綠尾虹雉的繁殖性能[16].配種方案與籠養(yǎng)下的受精率密切相關(guān).籠養(yǎng)環(huán)境下,通常優(yōu)先將繁殖能力相當(dāng),且不發(fā)生打斗的雌雄個(gè)體進(jìn)行配對(duì)(盡量避免近親交配),根據(jù)雌雄個(gè)體比例進(jìn)行1 雄配1 雌,或1 雄配多雌,或多雄配1 雌,配對(duì)成功后原則上不再改變.近11年繁殖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,可能受疾病、環(huán)境等影響,盡管是繁殖能力強(qiáng)的雌鳥(niǎo)也并不能始終維持高產(chǎn)卵量,同理,繁殖能力強(qiáng)的雄鳥(niǎo)也可能在某一年繁殖力降低.在繁殖個(gè)體數(shù)量極其有限的情況下,任何一只繁殖能力強(qiáng)的個(gè)體不能發(fā)揮出其正常的繁殖力,均會(huì)對(duì)該年度受精率有較大影響.綠尾虹雉生性警覺(jué),容易應(yīng)激,繁殖期間人為干擾會(huì)減少交配行為,影響輸卵管中精子的儲(chǔ)存和釋放[17],進(jìn)而降低受精率.在野外,雄鳥(niǎo)通過(guò)炫耀、鳴叫、飛翔等行為吸引雌鳥(niǎo),雌鳥(niǎo)會(huì)在眾多雄鳥(niǎo)中選擇交配對(duì)象[12,18].在籠養(yǎng)環(huán)境下,通常為強(qiáng)制配對(duì),沒(méi)有自由選擇的可能,這是否是雄鳥(niǎo)求偶行為減少,雌鳥(niǎo)拒絕交配的原因之一,還不得而知.野生綠尾虹雉主要以草根、嫩芽、草籽、昆蟲(chóng)等為食[13,19],據(jù)此,籠養(yǎng)綠尾虹雉主要飼喂玉米、花生、蔬菜、蛋雞顆粒料,輔助添加熟雞蛋和面包蟲(chóng),繁殖期添加貝殼粉和復(fù)合維生素等.但是這樣的飼料組成是否能滿足綠尾虹雉正常的營(yíng)養(yǎng)需求,特別是繁殖生理需求還不得而知,亟需進(jìn)一步探索.

此外,在野外綠尾虹雉每年參與繁殖的個(gè)體數(shù)量不及所觀察個(gè)體總數(shù)的30%[12],而籠養(yǎng)狀態(tài)下雌性個(gè)體也并非每年都能產(chǎn)卵,或者受精卵.因此,籠養(yǎng)狀態(tài)下的綠尾虹雉繁殖力是否低于野生狀態(tài),性成熟的個(gè)體是否每年都參與繁殖,籠養(yǎng)狀態(tài)下未參與繁殖的性成熟個(gè)體是否因環(huán)境改變或飼養(yǎng)管理水平等因素導(dǎo)致,以及老年個(gè)體何時(shí)喪失生殖能力等問(wèn)題,還有待于進(jìn)一步研究探討.但繁殖力低下,尤其受精率低,確為是綠尾虹雉人工飼養(yǎng)繁育、種群擴(kuò)大面臨的最大問(wèn)題.如何提高繁殖力是目前綠尾虹雉人工飼養(yǎng)繁育需要突破的首要難關(guān).