新疆數字經濟與實體經濟融合發展水平評價研究

李剛

(中共伊犁州委黨校 新疆 伊寧 835000)

黨的二十大報告指出要加快發展數字經濟,促進數字經濟與實體經濟的深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群。數字經濟與實體經濟融合發展有助于推進產業結構轉型升級,加快經濟高質量發展步伐,實現經濟社會可持續發展。新疆區位優越、政策疊加、資源豐富、文化多元,要立足絲綢之路經濟帶核心區建設,用好國際國內兩種資源兩個市場,不斷推進數字經濟與實體經濟深度融合,實現經濟高質量發展。

一、文獻綜述

數字經濟快速發展有助于構建現代化經濟體系,是推進中國式現代化進程的重要手段,數字經濟與實體經濟之間存在密切聯系,二者相互促進、相互影響、相互結合,是經濟高質量發展的關鍵一招。[1]數字經濟與實體經濟協調發展是推動產業從中低端向中高端轉變的主要驅動力,[2]而這種驅動力是數字化技術對產業鏈組織分工邊界的拓展和重組,這一過程降低了交易成本、優化了價值分配、轉變了市場需求。[3]

實體經濟是經濟發展的根本,它隨著工業革命的興起而不斷壯大,使得經濟社會從農業社會轉變為工業社會。經濟發展的立身之本在于實體經濟,其可以有效解決勞動力過剩問題,實現技術創新,是國家財富創造的根本源泉。[4]隨著互聯網技術的快速發展,數字經濟應運而生。1996年,經濟學家唐·泰普斯科特在《數字經濟:智力互聯時代的希望與風險》一書中首次使用了“數字經濟”一詞。此后,學術界對數字經濟的相關研究日益豐富。近年來,我國互聯網基礎設施日益完善,數字經濟成為一二三產業融合發展的重要連接點,其在經濟產值結構中所占的比重也逐漸提高。發展數字經濟是轉變經濟發展方式、提高經濟發展質量、解決經濟社會發展不平衡不充分問題、增進人民群眾獲得感的緊迫任務,也是推動要素驅動向創新驅動轉型、產業結構向中高端邁進的關鍵舉措。[5]盡管數字經濟在推動實體經濟調結構、轉方式、育動能等方面表現出色,但仍存在部分行業、地區的實體經濟與數字經濟發展不協調、不匹配、不充分等問題,因此實體經濟與數字經濟深度融合的發展空間巨大。[6]

學術界通過熊彼特內生增長理論、[7]擠出效應、[8]固定效應模型、[9]采用WLS模型和分位數回歸模型、[10]協調度模型[11]等對數字經濟促進實體經濟發展進行了理論和實證分析。郭晗、全勤慧基于數字經濟和實體經濟兩個系統,從數字化、網絡化、智能化、平臺化、發展規模、市場環境、經濟效益和發展潛力準則等方面構建評價指標體系,利用耦合協調度模型對我國省域數字經濟和實體經濟融合發展水平進行測度;[12]劉銳、李艷紅基于數字基礎設施水平、數字業務規模水平、數字金融水平、實體經濟GDP、工業發展水平、消費和需求水平準則構建數字經濟與實體經濟融合發展的評價指標體系,立足長江經濟帶,選取耦合協調度評價方法,全面系統地對數字經濟與實體經濟融合發展進行了分析;[13]李林漢等從互聯網普及率、信息產業相關從業情況、數字產業相關產出情況等五個方面選取具體指標,對我國省域數字經濟發展水平進行評價,同時運用灰色關聯度、耦合協調度和空間關聯網絡對我國數字經濟與實體經濟的變化關系進行了實證分析;[14]等等。

綜上,學術界關于數字經濟與實體經濟的研究盡管已有豐富的理論成果,但關于兩者融合發展評價的文章卻較少,尤其是對兩者發展階段的具體表現特征進行的梳理。本研究將嘗試對這兩大系統的耦合度和耦合協調度在各階段的表現特征進行詳細描述,以進一步理解數字經濟與實體經濟的融合水平。同時,新疆作為絲綢之路經濟帶核心區,對于其數字經濟與實體經濟的綜合評價研究還較少。基于現有文獻,在厘清數字經濟與實體經濟的構成前提下,通過構建數字經濟與實體經濟融合發展評價指標體系,以新疆為研究對象進行系統測度,對于推進新疆經濟高質量發展、加快構建現代化經濟體系具有重要意義,同時也可為欠發達地區通過數字經濟促進實體經濟高質量發展提供借鑒。

二、研究方法

(一)評價指標體系構建

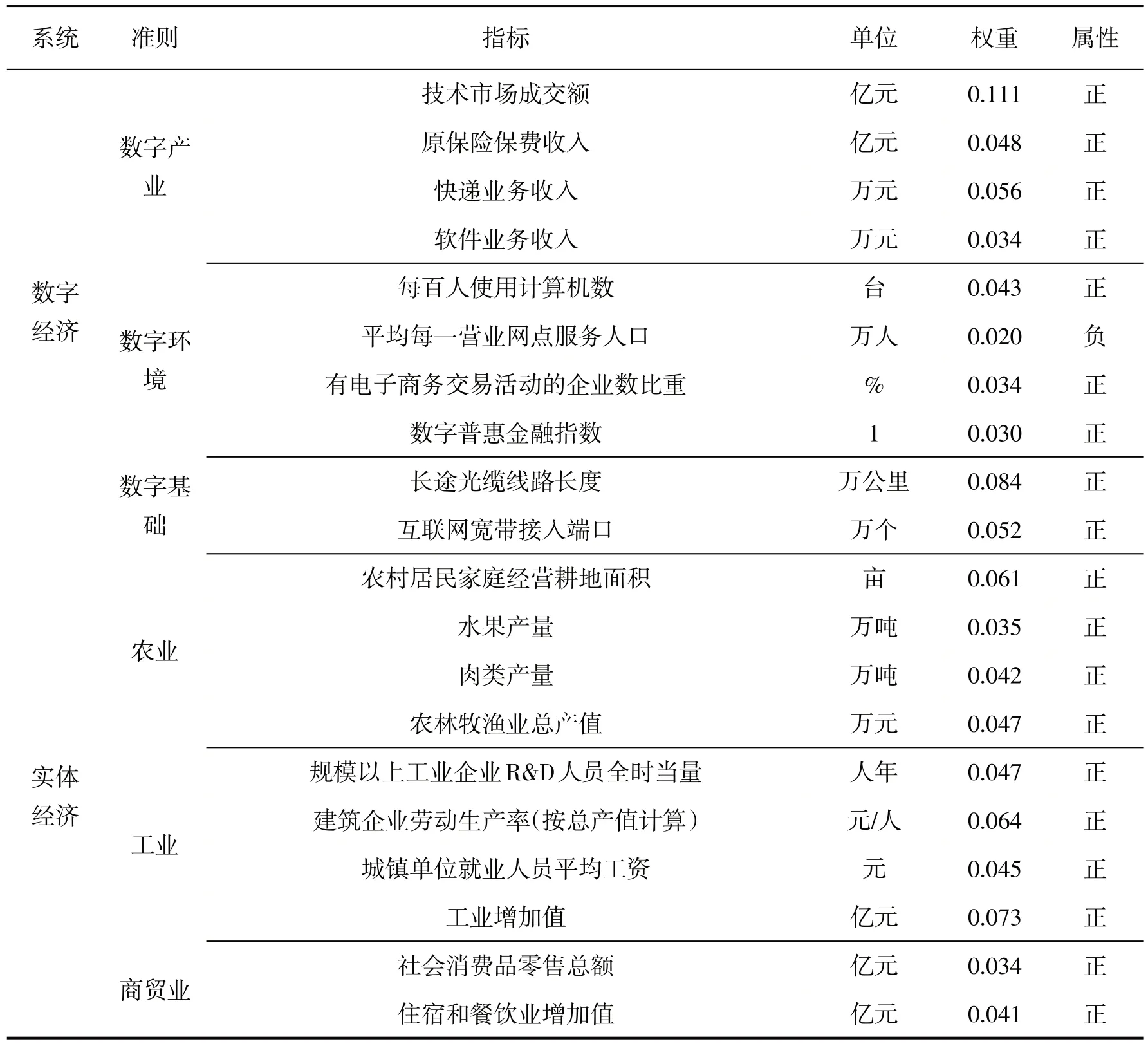

研究經濟社會發展階段和存在的問題,需要同時考慮定性和定量兩種方法。為了更好地評估新疆數字經濟與實體經濟的融合發展情況,研究構建了一個包含6個準則指標和20個具體指標的評價體系(見表1)。這個體系以整體性和系統性、代表性與特色性、可行性和現實性等原則為基礎,從數字經濟和實體經濟兩個系統出發進行設計。在數字經濟評價指標體系方面,萬校榆、羅焱卿提出了包含數字基礎設施、數字融合和數字產業三個準則的指標體系。[15]在此基礎上,研究選取了數字產業、數字環境、數字基礎三個準則來構建數字經濟指標體系。對于實體經濟的評價,黃群慧認為可以分為三個層次:一是實體經濟的核心制造業;二是包含第一層及農業、建筑業和除制造業外的其他工業;三是涵蓋前兩層及批發和零售業、交通運輸倉儲和郵政業等服務業。[16]在這個基礎上,研究選取了農業、工業、商貿業三個準則來構建實體經濟指標體系。

表1 新疆數字經濟與實體經濟融合發展評價指標體系

文章基礎數據來源于國家統計局官網國家數據庫年度數據、《新疆統計年鑒》《中國普惠金融發展報告》,其中,部分數據可以直接獲取或需要通過相關數據計算所得,同時對于個別缺失數據利用插值法進行測算。

(二)熵值法

數字經濟與實體經濟融合發展評價指標數據的維度較多,為確保研究的可行性,將多維數據進行歸一化處理,指標權重確定過程中正向指標按照式1 計算,負向指標按照式2 計算。在歸一化處理后加0.01,是為了規避計算權重時出現對數函數底數為0的現象。[17]

其中,Gxy為統計資料中所獲的數據,為時間序列內的最大值,為時間序列內的最小值,Axy為通過處理后的歸一化值。

對比現有賦權法,熵值法比專家賦權法、層次分析法等較為客觀,其主要是基于數據本身離散情況確定信息熵,進而求其權重。[18]文章利用熵值法通過式3、式4確定權重,詳見表1。

其中,ey為指標的熵,Wj為指標權重。再利用多指標加權法求系統發展水平(式5)。

其中,C為系統發展水平。

(三)耦合協調度模型

耦合度是指物理學中多個系統之間關聯性的度量指標,在解決經濟社會多系統之間關聯性上往往引入耦合系數,[19]在現有文獻基礎上,利用式6計算數字經濟與實體經濟耦合度。

其中,O為數字經濟系統與實體經濟系統耦合系數,δ為兩系統調節系數,令其值為2,C1為數字經濟系統發展水平,C2為實體經濟系統發展水平。

數字經濟系統與實體經濟系統耦合系數表明兩系統的關聯程度,其值越大,說明兩系統關聯性越強,其值越小,說明兩系統關聯性越弱。要厘清數字經濟系統與實體經濟系統之間的融合水平,需要在考慮關聯性的基礎上,進一步測度出兩系統的耦合協調系數(式7)。

其中,D為數字經濟系統與實體經濟系統耦合協調系數。

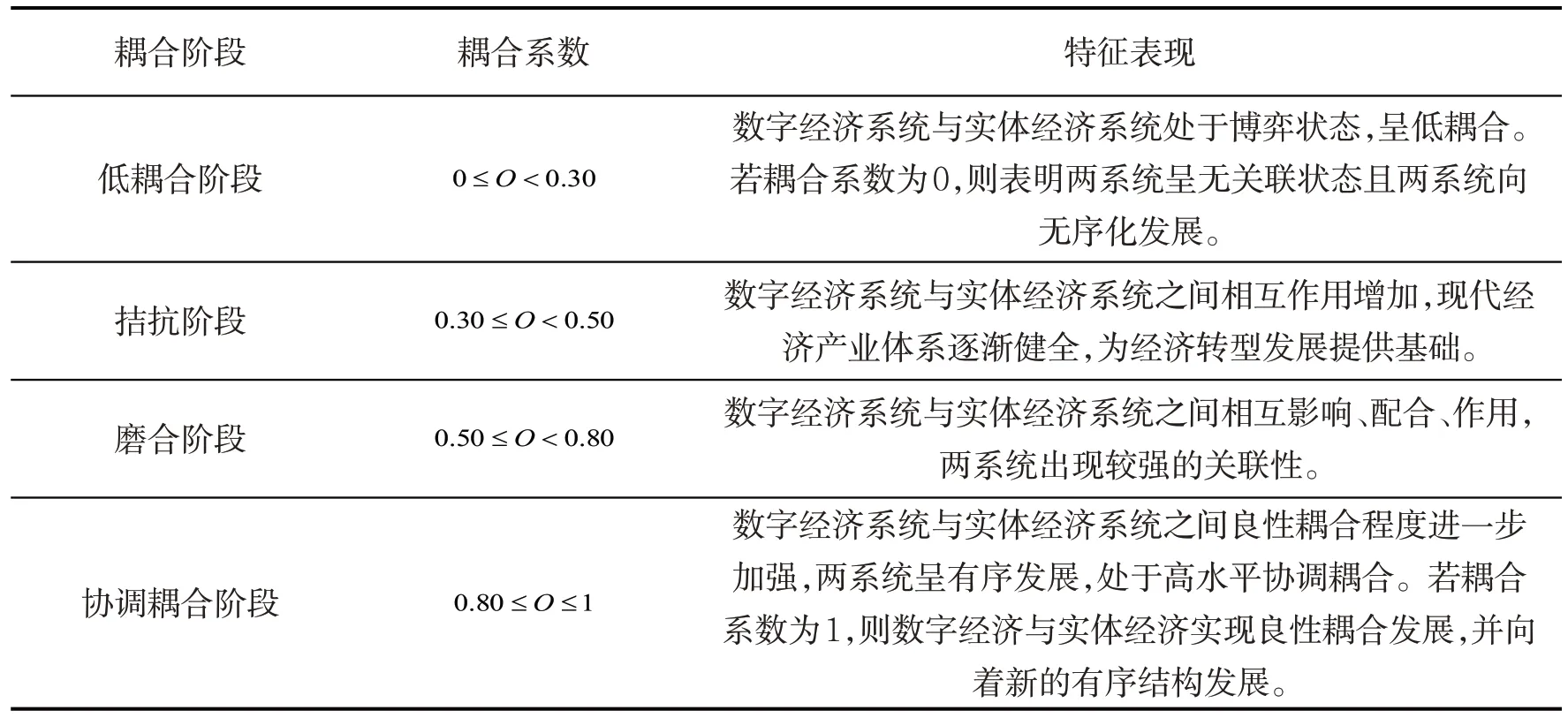

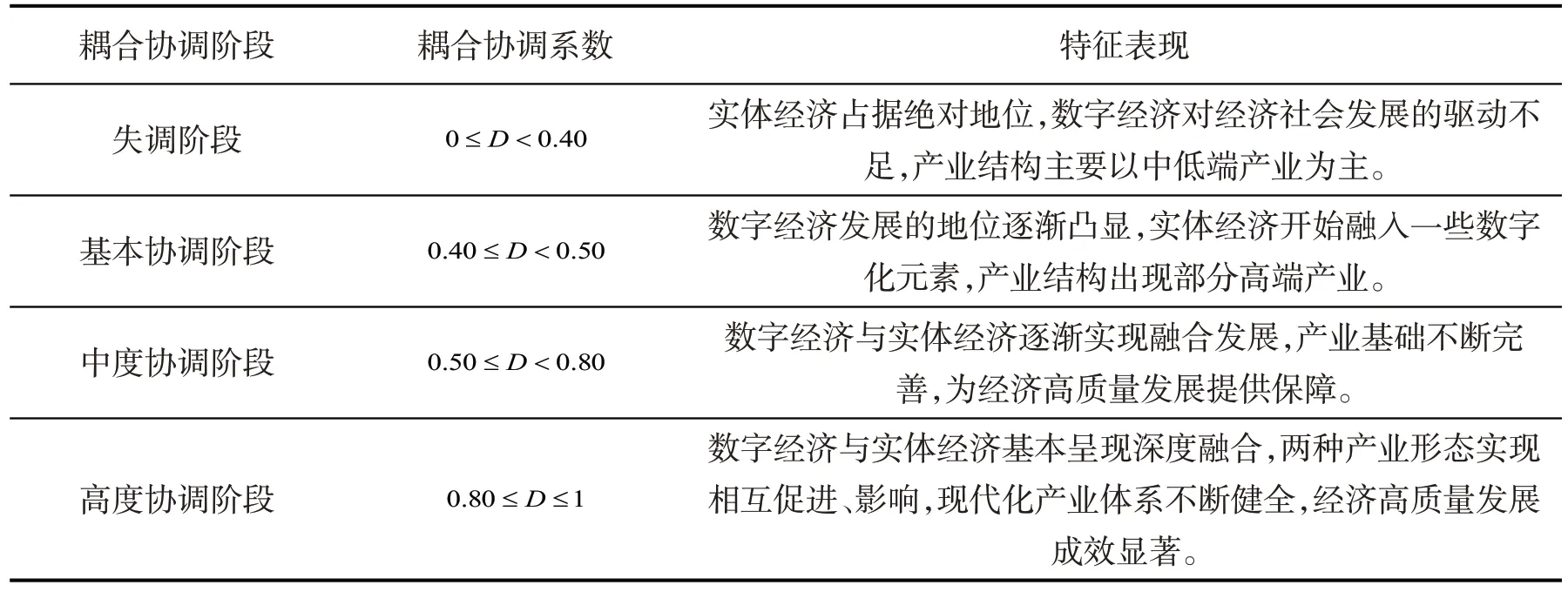

根據已有文獻研究,將耦合系數分為低耦合、拮抗、磨合和協調耦合四個階段(見表2),將耦合協調系數劃分為失調、基本協調、中度協調、高度協調四個階段(見表3)。[20]

表2 數字經濟與實體經濟耦合階段

表3 數字經濟與實體經濟耦合協調階段

(四)障礙度模型

數字經濟與實體經濟兩系統發展源于各指標發展情況,各系統發展都存在制約因素,為厘清影響數字經濟與實體經濟融合發展的制約因素,選取障礙度模型測算具體制約指標。[21](見式8)

其中,Zj為指標障礙度。

三、結果與分析

(一)新疆數字經濟與實體經濟發展水平

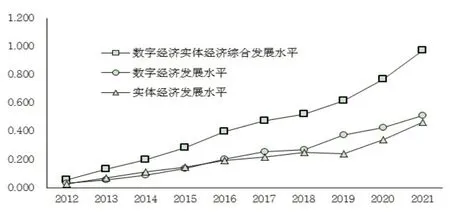

新疆地區的數字經濟與實體經濟綜合發展水平在近年來取得了顯著提升。通過綜合測度(見圖1),兩系統綜合發展水平從2012年的0.058 增至2021年的0.973,整體呈現逐年遞增的趨勢。這一趨勢可以劃分為兩個階段:2012—2018年間增長幅度較小,而2018—2021年間增長幅度較大。其原因在于:首先,自黨的十八大以來,新疆地區通過優化三次產業結構,成功地從傳統工業向現代服務業升級,實現了三次產業結構由“二三一”向“三二一”的重要轉變。其次,新疆地區通過不斷創新發展,已經初步建立起具備特色優勢、惠及各族人民的高質量現代工業體系。最后,互聯網在經濟發展中的驅動力不斷凸顯,產業結構已經向中高端產業轉變。這些因素共同推動了新疆數字經濟與實體經濟綜合發展水平的提升。

圖1 新疆數字經濟與實體經濟綜合發展水平

從數字經濟系統的角度來看,自2012—2021年,新疆數字經濟呈現持續增長態勢。值得注意的是,自2018年以來,數字經濟的發展速度更為迅速。這一趨勢的原因在于:首先,2016年9月,習近平總書記在G20杭州峰會上強調了數字經濟的重要性,此后,通過數字經濟的頂層設計和系統規劃,為數字經濟的快速發展奠定了堅實基礎。其次,自黨的十八大以來,新疆致力于推動數字經濟的發展,不斷深化信息技術與工業、農業、商貿等領域的融合,使得數字經濟規模不斷擴大。據《新疆數字經濟發展研究報告(2021)》數據顯示,新疆數字經濟規模從2016年的2 048.68 億元增至2021年的4 255.70 億元,年均增長17.95%。[22]

從實體經濟系統的角度來看,自2012—2021年,新疆實體經濟呈現逐年遞增的趨勢,除了2019年略有下降。這一趨勢的原因在于:首先,自黨的十八大以來,新疆充分發揮政策、區位和資源優勢,以新發展理念為引領,主動適應經濟發展新常態,緊抓絲綢之路經濟帶核心區建設機遇,實現了工業的強基增效和轉型升級。其次,隨著脫貧攻堅工程和鄉村振興的全面推進,新疆的農業經濟得到了穩步發展,糧食安全得到進一步保障,棉花主產區的優勢不斷鞏固,特色林果業、畜牧業和農業水利等設施得到了長足發展。最后,新疆緊緊抓住絲綢之路經濟帶核心區的戰略機遇,不斷推進“一港、兩區、五大中心、口岸經濟帶”建設,推動了商貿業的快速發展。同時,新疆豐富的文化、資源和優美的環境也帶動了旅游經濟的快速發展,進而帶動了餐飲、住宿等業態的繁榮發展。

根據兩系統的發展趨勢和水平,我們可以看到在新疆經濟發展中,實體經濟和數字經濟的主導地位正在發生轉變。盡管兩系統的發展主導類型在變動,但總體來說,實體經濟和數字經濟的發展差距并不大。在測度期內,最大的差距出現在2019年。然而,隨著新疆不斷優化產業結構,推動創新發展,兩系統之間的差距正在逐漸縮小。

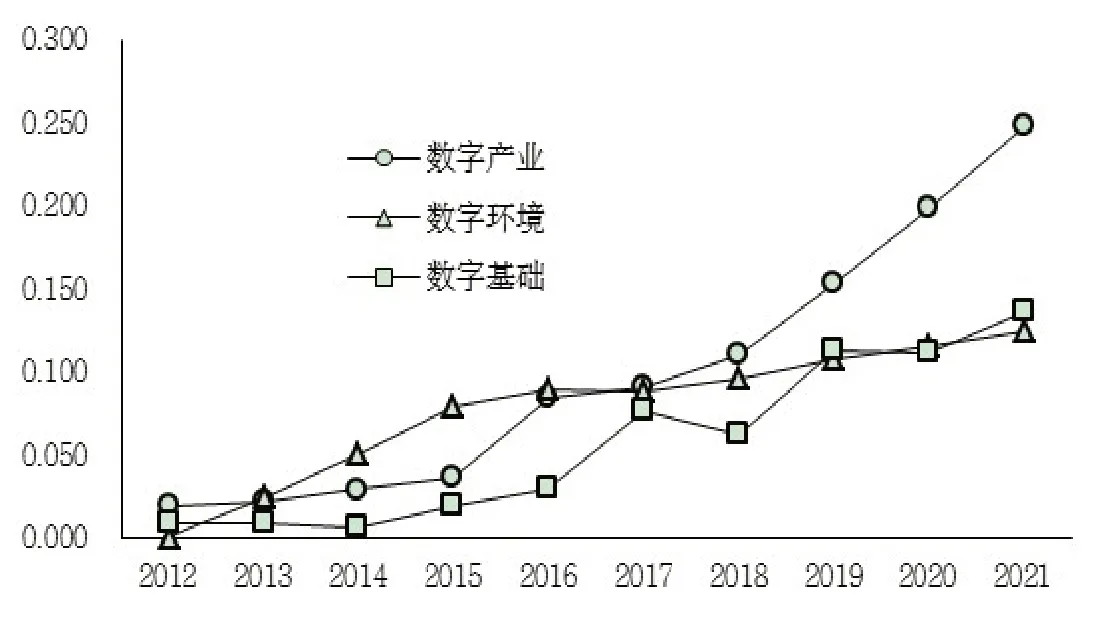

從數字經濟系統的準則發展水平來看,數字產業、數字環境和數字基礎三個準則總體呈現向好趨勢(見圖2)。其中,數字產業準則的發展表現最為出色,尤其是在2017年之后,實現了高速發展。這得益于新疆在進入經濟新常態后致力于產業轉型升級,逐漸向中高端、數字化產業轉變的戰略決策,體現了新疆在數字化經濟高質量發展方面所取得的顯著成效。具體指標方面,新疆的技術市場成交額、原保險保費收入、快遞業務收入和軟件業務收入等指標均實現了顯著增長。分別從2012年的5.39 億元、235.56 億元、71 803.75 萬元和352 603.80 萬元,增長到2021年的18.85 億元、685.69 億元、376 250.69 萬元和730 761.20 萬元,①數據來源于國家統計局國家數據庫。增長倍數分別為2.50、1.91、4.24 和1.07 倍。這些為新疆數字經濟的未來發展奠定了堅實基礎。

圖2 新疆數字經濟系統準則層發展水平

數字環境準則在新疆地區總體呈現逐年遞增的趨勢,但增長幅度呈現出階段式的變化。這種趨勢說明隨著數字化的不斷發展,數字環境逐漸進入相對穩定、飽和的階段,這也意味著新疆地區的數字環境已經初步形成。具體指標方面,新疆地區每百人使用計算機數、有電子商務交易活動的企業數比重、數字普惠金融指數均有所增長。其中,每百人使用計算機數從19臺增加到32臺,翻了0.68倍;有電子商務交易活動的企業數比重從2.10%上升到6%,②同上。翻了1.86倍;數字普惠金融指數則從82.45增長到328.02,③數據來源于北京大學數字普惠金融指數(2011-2020)。翻了2.98倍。這些數據表明,新疆地區的數字化發展取得了顯著成果。此外,新疆地區平均每一營業網點服務人口也有所下降,從1.18萬人降至0.65萬人。①數據來源于國家統計局國家數據庫。這表明新疆地區的金融服務正在朝著更加便捷、高效的方向發展。

數字基礎準則在新疆地區呈現一種波動式上升趨勢,從2012年的0.009 增長至2021年的0.137。這種趨勢是由于互聯網技術的迅速發展及互聯網基礎設施的不斷完善,使新疆數字經濟發展的基礎不斷夯實。具體指標方面,新疆長途光纜線路長度從2012年的3.8萬公里增加到了2021年的4.93萬公里,互聯網寬帶接入端口則從548.1萬個增至2 251.6萬個。②同上。

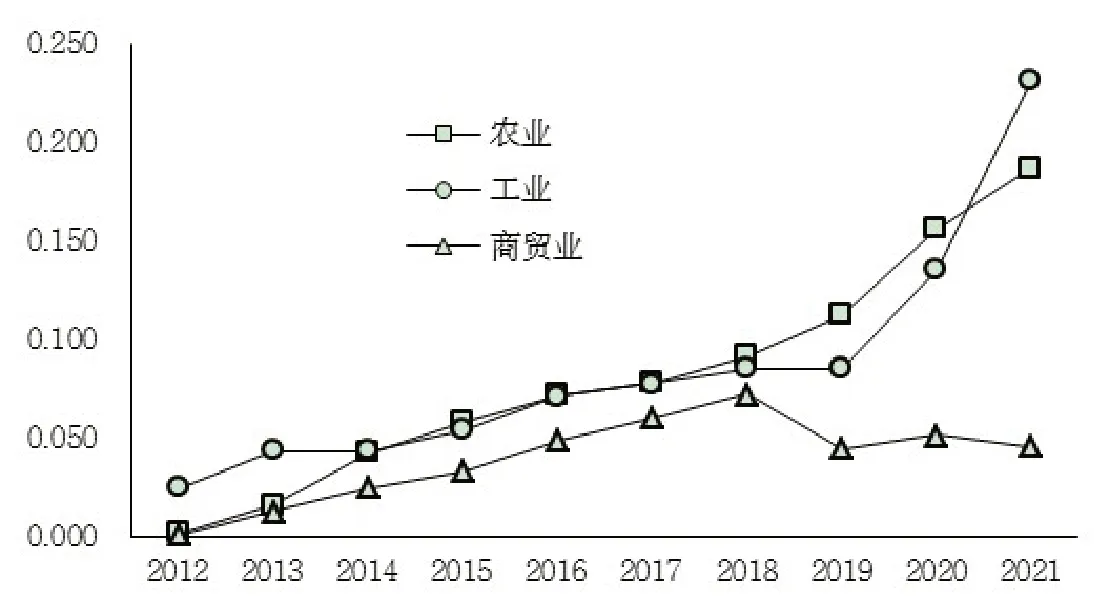

從實體經濟系統準則發展水平來看,商貿業準則相較于農業和工業準則發展狀況較差。而農業和工業的發展趨勢相似,自2018年以來呈現快速增長趨勢(見圖3)。其中,農業準則基本保持了相對較好的增長趨勢,從2012年的0.002 增長至2021年的0.156。這一趨勢的原因在于新疆具有發展特色農業的先天優勢,特別是林果、畜產品等領域,因此農業富余勞動力的不斷轉移,“退一進二進三”策略取得了顯著成效,幫助農牧民實現了致富增收。從具體指標來看,新疆農村居民家庭經營耕地面積、水果產量、肉類產量、農林牧漁業總產值分別從2012年的3.74 畝/人、1 155.02 萬噸、134.23 萬噸、23 553 498 萬元增加到2021年的5.76畝/人、1 659.51萬噸、198.73萬噸、51 431 200萬元。③同上。這些數據充分顯示了新疆農業經濟的持續發展和進步。

圖3 新疆實體經濟系統準則層發展水平

工業準則保持較好的增長趨勢,但增長幅度經歷了從小到大的變化。這種增長趨勢的轉變可歸因于新疆將工業強基、轉型升級作為推動工業高質量發展的主線,并構建了集能源資源產業、戰略性新型產業和勞動密集型產業于一體的現代工業產業體系。具體指標方面,新疆規模以上工業企業的研發人員全時當量、建筑企業勞動生產率、城鎮單位就業人員的平均工資以及工業增加值分別從2012年的6 202人年、249 756 元/人、44 576 元、2 873.2 億元增加到2021年的8 995 人年、497 108 元/人、94 281 元、5 057.9 億元。①數據來源于國家統計局國家數據庫。這些數據顯示了新疆在工業發展方面的顯著進步和成效。

商貿業準則呈先增后降趨勢,從2012年的0.001 到2021年的0.045,其中2018年之前為正增長,而2018年之后基本呈降低趨勢。這種降低趨勢主要是受新冠疫情的影響,尤其是對旅游業和餐飲業的影響較大,導致商貿業的整體表現出現下滑。從具體指標來看,新疆社會消費品零售總額、住宿和餐飲業增加值分別從2012年的1 916.1億元、99.8億元增加到2021年的3 584.6億元、160.9億元。②同上。

(二)新疆數字經濟與實體經濟發展融合水平

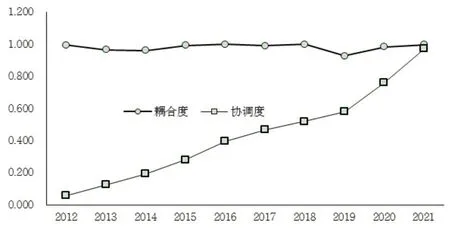

根據新疆數字經濟與實體經濟耦合協調水平評價指標體系所確定的權重,研究使用總權重為1來衡量新疆數字經濟與實體經濟的耦合協調水平。根據圖4可以看到在測評區間內,兩個系統的耦合系數均高于0.900,這表明兩個系統已經度過了低耦合、拮抗和磨合階段,進入了高水平協調耦合階段。而且這兩個系統之間的關聯程度很強,呈現有序的發展態勢:實體經濟的發展促進了數字經濟的增長,數字經濟的發展也推動了實體經濟的進步。這種良性循環的發展局面已經形成,為新疆地區的經濟發展注入了新的活力。

圖4 新疆數字經濟與實體經濟耦合協調系數

新疆數字經濟與實體經濟之間的耦合協調系數從2012年的0.058 增長至2021年的0.972,呈現逐年遞增的趨勢。在評估期間,兩個系統經歷了從失調到基本協調,再到中度協調和高度協調的階段。這表明兩個系統的融合程度越來越高,整體發展良好。具體而言,從2012—2016年,兩個系統處于失調階段。在此階段,盡管兩個系統之間存在很強的關聯性,但由于各自的發展水平相對較低,使得它們處于失調狀態,表明這一時期,新疆數字經濟對社會經濟發展的驅動力不足,產業結構主要以中低端實體經濟為主。2017年,兩個系統進入基本協調階段,開始相互促進。實體經濟中出現了更多的數字化元素,產業結構不斷優化,中高端產業逐漸嶄露頭角。2018—2020年間,數字經濟與實體經濟進一步發展,達到了中度協調階段,兩個系統的相互促進程度進一步增強,實現了融合發展。現代產業體系的基礎越來越穩固,經濟高質量取得了一定的成效。2021年,數字經濟與實體經濟進入了高度協調階段,兩個產業形態實現了相互促進和影響,數字經濟對經濟高質量發展形成了巨大的推動作用,現代化產業體系越來越完善。

(三)新疆數字經濟與實體經濟發展的制約因素

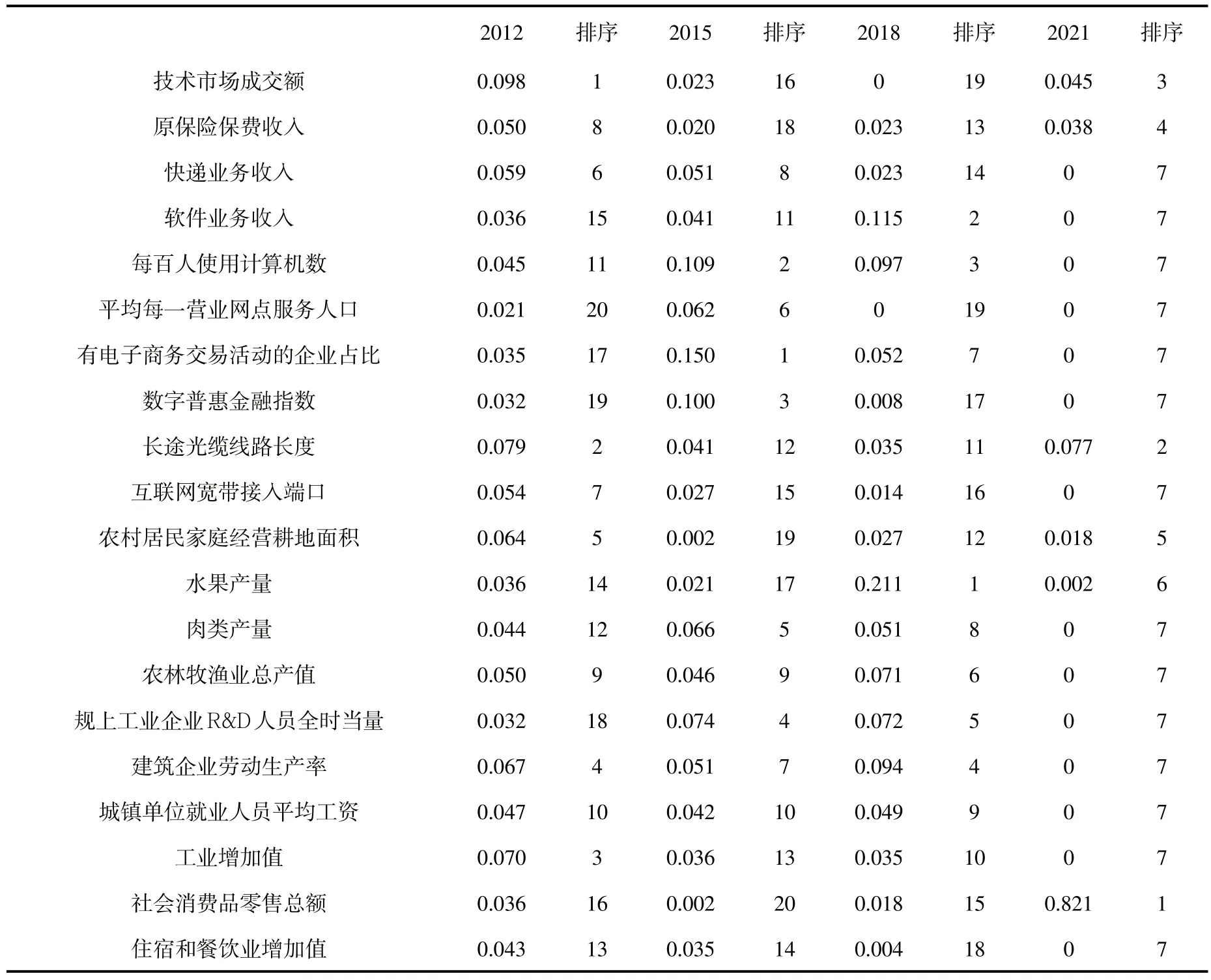

雖然新疆數字經濟與實體經濟的融合發展取得了一定成果,但仍存在一些相對的短板指標。根據障礙度模型分析,不同年份的制約因素存在差異(見表4)。2012年障礙度前五的指標包括技術市場成交額、長途光纜線路長度、工業增加值、建筑企業勞動生產率、農村居民家庭經營耕地面積。2015年障礙因子前五的指標包括有電子商務交易活動的企業占比、每百人使用計算機數、數字普惠金融指數、規上工業企業R&D人員全時當量、肉類產量。2018年障礙因子前五的指標包括水果產量、軟件業務收入、每百人使用計算機數、建筑企業勞動生產率、規上工業企業R&D人員全時當量。2021年障礙因子前五的指標包括社會消費品零售總額、長途光纜線路長度、技術市場成交額、原保險保費收入、農村居民家庭經營耕地面積。雖然軟件業務收入、每百人使用計算機數、有電子商務交易活動的企業占比、數字普惠金融指數、肉類產量、規上工業企業R&D人員全時當量、建筑企業勞動生產率、工業增加值指標都出現在2012年、2015年、2018年的短板指標中,但其在2021年的障礙度為零,說明這些指標發展越來越好。但是,社會消費品零售總額的障礙度越來越大是由于市場受到新冠疫情沖擊,導致聚集性、接觸性消費受限。同時,居民消費意愿也在下降,存在不敢消費、不便消費等問題。

表4 新疆數字經濟與實體經濟融合發展指標障礙度

四、結論與對策

(一)結論

目前,新疆數字經濟與實體經濟融合發展呈現良好趨勢。隨著數字化技術的不斷進步,數字經濟對實體經濟的影響越來越顯著,兩者綜合發展水平在“十三五”期間的增長速度明顯快于“十二五”時期。數字化技術的不斷融入,使得實體經濟在2019年之后實現了快速增長。新疆逐漸從實體經濟主導型轉變為數字經濟主導型,數字經濟的增長主要源于數字產業,而實體經濟的增長則主要源于農業和工業。因此,為了促進新疆數字經濟與實體經濟的融合發展,需要重點關注數字環境、數字基礎和商貿業的發展。

新疆數字經濟與實體經濟已經形成了高度協調的耦合關系,這種良性循環的發展趨勢為經濟發展帶來了持續增長的動力。從2012年的0.058 耦合協調系數到2021年的0.972,這一數據清晰地展示了新疆數字經濟與實體經濟深度融合取得的顯著成果。這種融合不僅加強了兩個領域的相互促進和影響,而且突顯了數字化在推動經濟高質量發展中的關鍵作用,標志著現代化產業體系的逐步形成。然而,盡管取得了這些顯著的進步,但在某些方面仍存在一些短板指標,主要包括社會消費品零售總額、長途光纜線路長度、技術市場成交額、原保險保費收入、農村居民家庭經營耕地面積以及水果產量等。這些指標的滯后,可能會對新疆地區的整體經濟發展產生一定的影響。

(二)對策建議

1.營造數字經濟發展環境。新疆應充分利用政策和資源優勢,打破傳統思維模式,構建現代化的數字經濟發展環境。首先,要鞏固和提升“八大產業集群”的產業基礎高級化和產業鏈現代化水平,加速構建數字驅動的經濟高質量發展新格局。其次,應準確把握國家對新疆的戰略定位,結合國家政策進行數字經濟的頂層設計,通過各類支持政策確保數字化賦能,推動“放管服”改革,為經濟高質量發展營造有利氛圍。此外,要加強與援疆省市的協同發展,積極引進發達地區的技術、管理和制度,探索適合發展的新模式、新路徑和新制度。最后,要加強經濟高質量發展的監管力度,特別是要加強信息化、數字化的數據監管,確保數字安全,促進數字經濟與實體經濟的健康融合。

2.夯實數字基礎設施。新疆數字經濟與實體經濟雖然已經實現了高水平協調耦合,但距離實現經濟高質量發展的目標仍存在一定差距。為了彌補這一差距,需要采取以下措施:首先,要加大人才隊伍建設力度,進一步強化人才強區戰略部署。通過制定和實施有利于人才引進和留住的制度、感情和待遇政策,吸引更多的技術人才來到新疆并為其提供良好的發展環境。同時,優化在疆高校的人才培養制度,確保高校畢業生能夠滿足經濟結構轉型發展的需求,為新疆的經濟發展提供充足的人力資源支持。其次,要進一步加快整合新疆各類產業資源。新疆地域遼闊、資源豐富、文化多元,但也存在產業同質化相對嚴重的問題。因此,在地州級層面,需要進一步梳理現有的產業資源,對同質化的產業進行整合,以減少人力、資金和資源的浪費。通過優化資源配置和產業結構升級,提高新疆經濟的整體競爭力。最后,要不斷夯實基層數字化基礎設施建設。盡管近年來新疆的基礎設施建設已經實現了從無到有的轉變,但與人民對美好生活的向往相比,數字基礎設施方面仍存在短板。因此,需要進一步加強基層信息化建設水平,提高數字化技術在經濟和社會發展中的應用普及程度,為新疆實現經濟高質量發展提供有力的技術支持。

3.加快商貿服務能力建設。從實體經濟系統的角度來看,商貿業依然是新疆實體經濟發展的短板,這是因為新冠疫情對旅游業和餐飲業產生了較大影響。因此,需要采取以下措施:首先,要立足市場需求,不斷加大對新疆人文歷史、自然風光等的宣傳力度,為旅游業發展創造良好的氛圍。同時要進一步提高景區服務能力,治理哄抬價格等不良現象,打造舒適、寬松、休閑的旅游環境,吸引更多的游客前來旅游消費。其次,要利用區位優勢,圍繞“一港、兩區、五大中心、口岸經濟帶”的戰略部署,加強與周邊國家的經濟往來,打造現代化的物流、集散、倉儲中心,帶動現代化產業體系的建設。此外,還要加快外向型加工制造業和服務業的升級發展,利用新疆的特色資源,發揮比較優勢,促進外貿經濟優化結構、轉換動能、轉變方向。