從寵到弒的豬崽

白忠強

開春的一天,父親從自行車后貨架上取下來一個小籠子,我好奇地剛想走近看個究竟,瞬間籠子里傳出“哼哼”的叫聲,嚇我一跳,原以為是父親從鎮子上買回來什么稀奇東西,結果才是一頭小豬崽。

你別說,這頭豬崽仔毛發黑油油的,長嘴巴大耳朵,走路點頭擺尾,好似壁畫上見過的一樣,聽父親說只長了一個多月,卻有二十來斤重,小肚肚鼓得圓圓的,我竟然喜歡上了它,又是幫忙收拾豬窩,又是找食盆,尋吃的,忙得不亦樂乎。

我長十一歲了,印象中這是家里第一次養豬。之前總是貓呀、狗呀地嬉戲逗樂,而且久而久之對這些家養寵物還有了感情,每次放學回來還沒到自家大門口,小黑狗早早就候在院墻外,搖頭擺尾,張牙舞爪的總是要弄出個歡迎儀式,進門了小貓也不例外,尾巴高趐,纏著你的腿,喵喵喵地叫著,很是親熱。

那年為什么想到要養豬呢,是后來我才弄懂的。因為搬進了新居,從村子盡頭的山坡里遷居下來,新箍的四孔石窯,寬敞平整的院落,應有盡有,什么羊圈,雞舍,狗窩,同時增加了一個豬圈,居住環境變了,出行條件改善了,所以父母一合計,就迫不及待地買回來那只豬崽喂養。

之前一是因為家里沒有勞力,我們姐弟都小,并且要上學,家里的生活負擔重;二是住宿條件差,吃水要靠扁擔挑,上坡下溝,多一頭家畜,多了一張嘴,更是增加勞動量,屬實不是件簡單的事情。

70年代初,也算是個生活饑饉的年代,人的食糧都不能滿足供給,再養個家畜也是件很不容易的事情,盡管說它可以吞糠咽菜,但是每日三餐還是要按時喂養。無論怎樣,既然要養,就要養得不比別人家的差,母親是個勤勞的婦女,父親在公社工作,家里的日常勞作都由她來承擔,因為這些客觀原因,我的大姐放棄了上學,幫母親操持家務,保證了我們姐弟三人有學可上,隨著年齡的增長,我們放學了也主動挑水、割草、收拾院落衛生,干些力所能及的事情,這樣下來就很好地維持了家庭正常生活秩序。

說起來這個豬,也真是應驗了大家平常的口語,把懶惰的人叫“大懶豬”,這個比喻真是再恰當不過了。它每天除了吃,就是睡,溜圈的時候很少。吃的也不挑剔,洗鍋刷碗水、煮菜葉子,它都一概不挑。為了長膘,母親有時候也給改善一下伙食,煮些豆面糝糝給吃,在當年這應該算是牲畜的美食了吧。吃的雖不講究,可是要按時按點喂食,每到喂食的時候,它就在圈口的柵欄上“哼哼”地叫,當把食盆給遞到嘴邊時,它“動噠動噠”地吃得爽口又香,吃飽喝足后“哼哼”地睡著長膘去了。

春種秋收,秋收冬藏,時間轉瞬即逝。到了仲冬,豬崽也長肥了,夠個百十來斤重,村子里養豬的人家都開始張羅著要宰殺了,我們也不例外。幾家人選好日子,互相幫忙。

冬日清晨,寒風凜冽,但是想到嘴邊的肉,大家的勁頭就來了,那年月一年也就數得上的吃兩三頓肉,所以宰豬這事兒并沒有因寒冷而擱淺,反而讓人們心中多了許多激動。

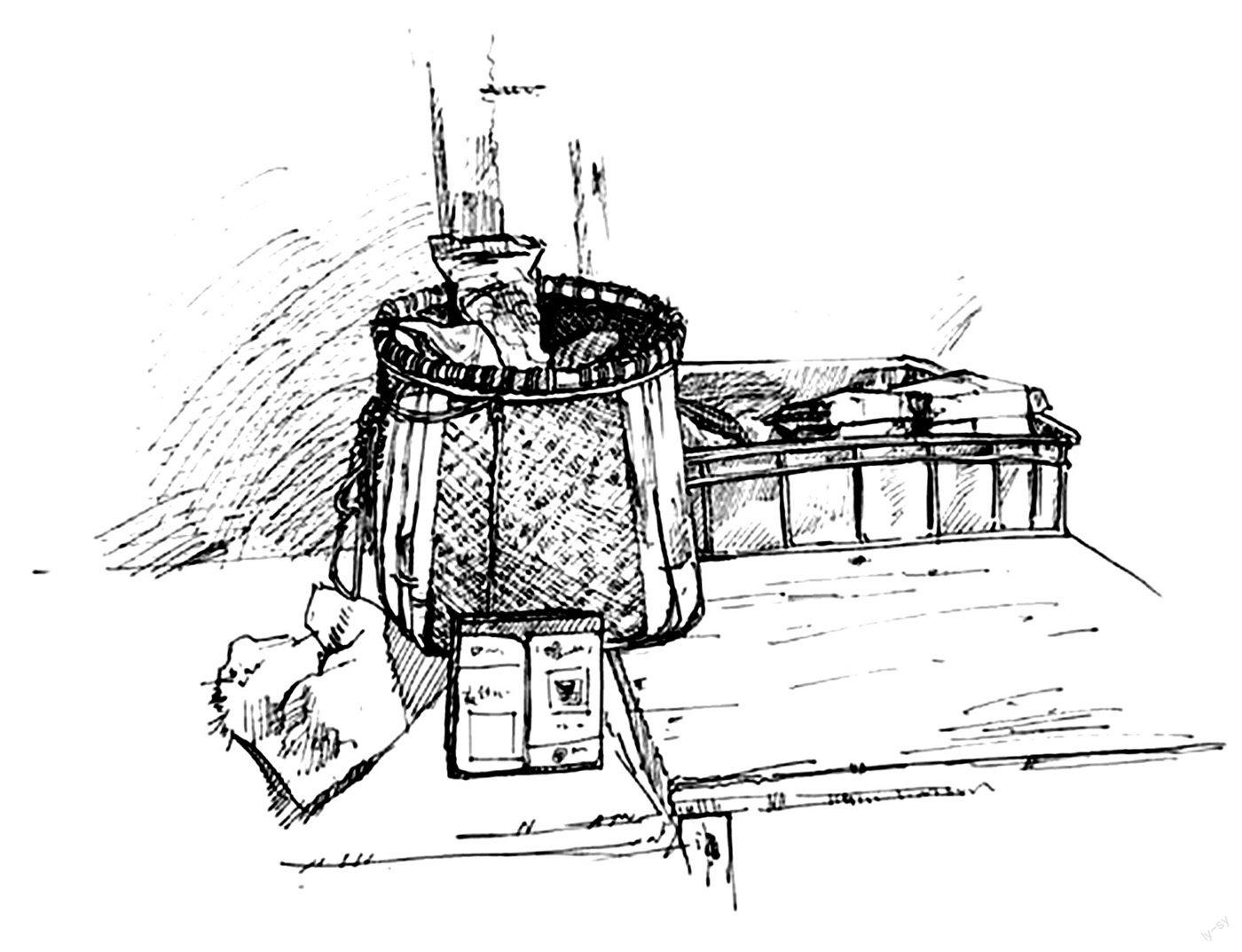

一大早在院子里用幾塊石頭,臨時砌個灶臺,支起來一口大鐵鍋,下面放上柴火,燒一大鍋開水,宰殺后的豬用開水澆燙,去掉全身毛,在腿上割個小口子,用鋼簽從小口子塞進去,一陣轉動,皮和肉之間就充滿了間隙,這時用人工或打氣筒對著小口子,吹到全身鼓起來,幾乎沒有了皺褶,再徹底清洗干凈外部后,搭個架子將豬吊起來分解。

到這個時間點,村里的小孩們,都開始串門了,看看誰家豬的尿泡吹得大,扎根繩子當作氣球玩,互相比較,爭論不休。其實豬的尿泡也是寶,可以用來調理身體,時代的局限性,讓它成為我們當年的玩具,平添了幾分童年的樂趣。

人們常說,豬的全身都是寶。的確如此,里里外外都收拾得干干凈凈,該賣的,自家留著吃的,當天和幫忙的鄰居一起吃的,都切塊分好,院子里已提前用石板圍好了凍肉倉子,也算是為過新年定制的生冷食品倉庫吧,冬天加工的所有食物都可以存放。

雖然說豬崽喂養大被弒殺了,于心不忍,可這是自然規律的選擇。它又是那么的好養且容易長肉,決定了用它的肉來補充人們飲食中所需要的營養,這也是人們養豬的初衷,是人與自然和諧共生的結果。

幾十年前的事情了,可我閑暇時還是常常想起它來。因為曾經喂養它的主人也已離我遠去了……

——選自西部散文網