基于職業能力提升的網絡教育“先進制造技術”課程教學改革研究

翟彥博,楊明金

(西南大學 工程技術學院,重慶 400715)

0 引言

繼續教育是面向學校教育之后所有社會成員特別是成人的教育活動,是對專業技術人員進行知識更新、補充、拓展和能力提高的一種高層次的追加教育,是終身學習體系的重要組成部分[1]。隨著社會經濟的飛速發展,技術更新迭代的日益加速,繼續教育所扮演的角色必然越來越重要[2]。作為繼續教育的主要形式之一,網絡繼續教育在我國已有多年的發展歷史,是學歷教育、職業能力提升的重要平臺[3]。雖然網絡繼續教育在我國教育體系中發揮著重要的作用,但其教學效果卻一直飽受詬病。

1 問題分析

以“先進制造技術”為例,該課程是西南大學網絡與繼續教育學院(簡稱網繼院)機械電子工程專業的一門專業選修課程,同時,它也是眾多高校機械類專業的一門重要的專業選修課程,具有20 多年的開課歷史。開課的目的是開闊機械類專業從業者的視野,跟蹤制造業發展的前沿,主動對標世界先進制造技術與模式,樹立做強我國機械制造裝備行業信心。由于該課程集機械工程技術、電子技術、自動化技術、信息技術等多種技術為一體,所以,它具有動態性、廣闊性和復雜性。這也是大多數高校機械類專業一直把它作為重要的專業選修課程的目的之一。筆者從2012 年開始接手該課程的網絡授課,經過多年的教學實踐與思考,認為依然存在以下主要問題。

1.1 課程目標與職業能力脫鉤

課程目標是課程教學的頂層設計,也是課程考核、評價與持續改進的基礎。不同于學校教育,網絡繼續教育課程的學習對象都是機械行業中的從業者,他們的學習目標更加明確、具體。而在實際授課中,該課程的教學大綱基本沿用普通本科教學大綱,從而導致學習者的需求與教學目標嚴重脫節[4]。

1.2 教學模式僵化

目前,絕大多數的網絡課程,基本是將學校課堂教學機械地搬到網絡平臺,即教師整理、羅列知識要點,根據知識要點制作網絡腳本、錄制教學視頻,并提供拓展資源,然后布置作業、規定時間值機進行答疑。這種機械式的網絡課堂,可以稱之為“喂魚式教學”,即任課教師站在岸邊將飼料(課程知識點及課程資源)撒入魚塘,鯽魚、草魚、鰱魚等不同種類的魚兒怎么吃、是否符合胃口、是否吃得飽統統不管。“先進制造技術”課程的特點是內容寬泛,涉及設計方法、先進制造工藝、先進生產理念、先進制造模式、先進管理技術等。同樣,學習者也涉及機械制造業各個門類,包括一線技術人員、管理人員、銷售服務、后勤保障等,不同崗位的學習者,他們對知識、能力的需求重點也不盡相同。因此,必須更靈活進行課程設計,讓不同工作經歷的學習者均等獲得自己更需要的知識與能力。

1.3 課程考核制度不合理[5]

目前,包括“先進制造技術”在內的許多課程,其考核方式仍是傳統方式,即:總成績=期末試卷+平時表現+平時作業。這種考核模式弊端明顯,首先,它仍是以知識目標考核為主,無法體現能力目標的考核;其次,無法體現學習者個體需求差異;此外,無法對學習過程進行督促和激勵。因此,課程考核制度仍需深入探索與研究。

1.4 缺失合理的調研、評價機制[6]

有效的調研與評價是掌握學習者學習過程與效果的重要途徑。在授課期間,筆者也多次嘗試在“主題討論”區發起調研與評學評教活動,但結果與預期差別甚遠。首先,學習者參與度不高;其次,調研結果無建設性意見,基本上是清一色的“優”及“無建議”。究其原因,知識要點、學習資源、考核要求等一切教學環節都已明確擺放,學習者無處評價,也無可評價。因此,持續改進也就成為一句空話。

2 解決思路

作為長期從事一線教學的老師,結合“先進制造技術”的課程特點,課程組認為,將以知識傳授為主的教學平臺徹底轉變成以職業能力和素質提升為目的的培養平臺,必須構建嚴謹的、動態的并能持續改進的課程標準[7];而達到這一目的必須解決如下4 個問題。問題1:如何將職業能力與課程學習聯系起來?職業能力是一個抽象的概念,他包括知識的更新、工作技能的提升與職業素質的拓展。將職業能力與課程學習聯系起來,必須構建出具體的、可以考核、可以量化課程目標。問題2:針對不同的課程目標,如何設計課程教學?知識目標的學習、考核相對簡單,因此,能力目標和素質目標就成為課程設計的重點。問題3:如何對課程目標進行考核,尤其是能力目標和素質目標的考核?目標考核是學習效果的直接體現,合理的考核形式是督促學習者完成學習目標的關鍵,也是持續改進的依據。問題4:如何實現教學相長,師生共建課程?“先進制造技術”課程設計的內容非常廣,并且是一個動態的、不斷更新的課程,要真正體現出課程的“先進性”,必須充分利用各行各業學習者的能動性,督促、激勵學生主動提供資源,積極參與課程建設。

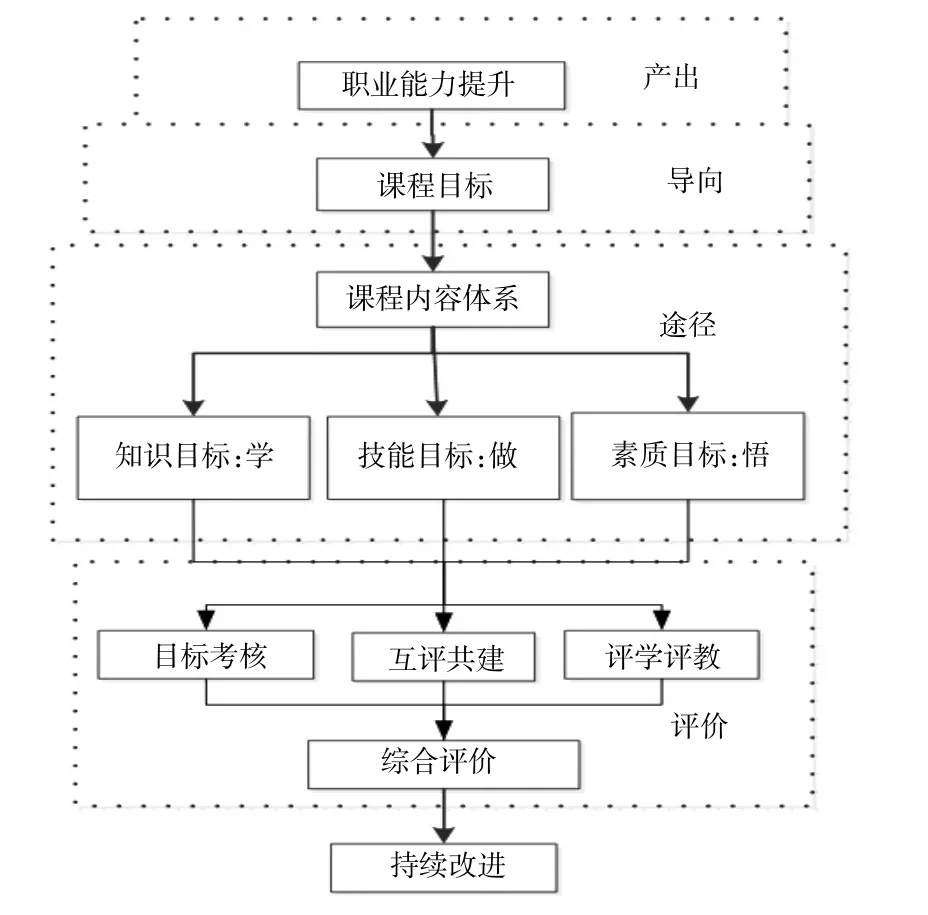

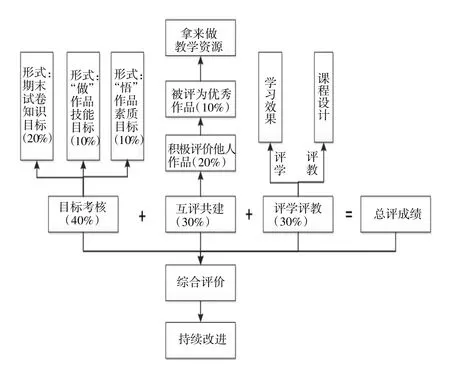

針對這些問題,課程組借鑒OBE 理念[8-9],提出了以“學習者職業能力提升”為產出、以“課程目標”為導向、以“課程內容體系”為途徑、以“目標考核+互評共建+評學評教”為綜合評價,并持續改進的課程標準建設思路,如圖1 所示。

圖1 “先進制造技術”課程標準設計思路及邏輯框圖

3 具體方案

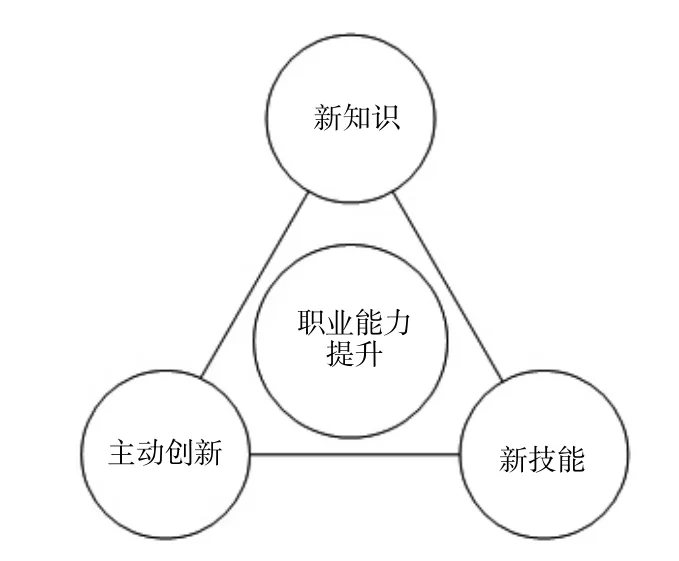

3.1 以職業能力提升為引領,構建多元化的課程目標

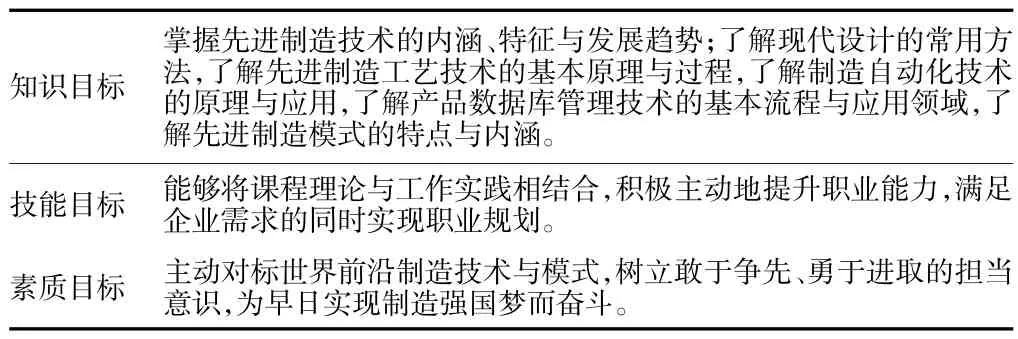

要構建以職業能力提升為目的的課程目標,必須使職業能力明晰化。課程組認為,職業能力應包括三部分內容:對新知識的學習能力、新技能的掌握能力以及主動的創新意識。如圖2 所示,新知識有利于新技能的掌握,新技能促進主動創新意識,而主動創新必然又需要更多、更新的知識,三者不斷的循環,促進學習者的職業能力不斷提高。因此,在這一思路指引下,結合專業培養目標,課程組將“先進制造技術”的課程學習目標進行細分,即知識目標、技能目標和素質目標。細分后的具體課程目標見表1。其中,知識目標旨在向學習者提供制造裝備行業中的新技術、新工藝、新方法、新模式等;技能目標旨在啟迪學習者將新知識與工作實踐相結合,不斷探討新技能;通過新知識、新技能的不斷提升,素質目標旨在培養學習者的行業信心,啟發其立足崗位,不斷創新的意識。

表1 “先進制造技術”課程目標

圖2 職業能力與知識、技能和創新的邏輯框圖

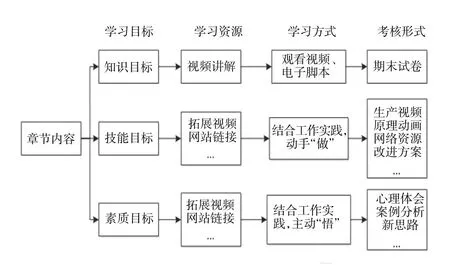

3.2 根據章節內容特點,構建靈活的教學模式

在課程目標確定的基礎上,根據章節的內容特點進一步細分學習目標,并根據章節學習目標進行課程教學設計。圖3 是“先進制造技術”課程標準中課程教學設計的邏輯框圖。在該方案中,針對不同的學習目標提供不同的學習資源、學習方式及目標考核方式。其中,知識類目標以視頻講解為主,幫助學生理解基本知識;能力目標和素質目標以學生自己“做”和“悟”為主。在能力目標的培養和學習中,學生結合自己的工作實踐,可以“做”:拍攝工作中新技術、新工藝、新方法、新模式等的生產視頻,制作新技術、新工藝、新方法的原理動畫,收集國內外先進制造的新資源,或對工作提出新的改進方案等。在素質目標的學習與培養中,學生可以“悟”心得體會,工作或生產中的新方案、新思路等。在目標考核形式中,更強調“做”和“悟”的成果,即將學習者的作品直接用來作考核的依據,優秀的作品可以拿來做課程資源,從而督促、激勵學習者從實踐的角度積極參與課程建設。以“先進制造技術”第三章“先進制造工藝”為例,章節教學方案設計思路如下。

圖3 課程設計思路及邏輯框圖

(1)明確學習目標

“先進制造技術”第三章“先進制造工藝”共有學習單元共有7 個,即:先進制造工藝概述、超高速加工技術、超精密加工技術、快速原型技術、特種加工方法、微細加工技術及其他先進制造技術;其學習目的是讓學習者了解先進制造工藝的特點、典型工藝方法,培養學習者的創新意識等。依據本章的特點,課程組對本章的學習目標進行了細化,即,知識目標:了解先進制造工藝與傳統制造工藝的區別,了解超高速加工、超精密加工、快速原型、特種加工、微細加工等先進制造工藝的技術原理及應用領域;技能目標:結合自身工作崗位與性質,能主動將某一種或幾種先進制造工藝與工作實踐相結合,嘗試提出改進方案;素質目標:樹立經濟、環保、人文、法律、道德等工程倫理意識,具備敢于革新、勇于創新的精神。

(2)分類學習資源

針對知識目標,學習資源主要是10~15 min 的視頻講解(單個學習單元)。針對能力目標和素質目標,學習資源主要是課程組收集到擴展視頻、網站、新聞報道等,其目的是讓學習者通過這些資源的學習,更深層次的了解先進制造的生產實踐、已應用及潛在的應用領域,理解先進制造對制造裝備業及國民經濟發展的重要意義。

(3)拓展學習方式

針對知識目標,學習方式主要是通過視頻與電子腳本相結合進行自主學習。針對能力目標和素質目標,課題組采用了更加靈活的學習方式,即,結合工作實踐動手“做”和“悟”。“做”的形式多樣,可以錄制或收集與先進制造技術先關的視頻、報道,可以制作先進方法的原理動畫,可以提出利用先進制造技術對生產實踐的改進方案等;“悟”的形式也是多樣的,可以是簡短的(200 字左右)心得體會,可以是先進制造促進生產發展的案例分析,也可以是大膽的先進制造新思路、新方案等。

(4)柔性考核方式

針對知識目標,考核形式就是期末試卷,但試卷成績占比較少。針對能力目標和素質目標,學習者“做”和“悟”的作品就是考核的直接依據。

3.3 構建“目標考核+互評共建+評學評教”的綜合考核模式

課程考核結果是教學實踐效果的體現,也是持續改進的依據,合理的考核方式不但應有助于學生達成學習目標,還應有助于教師改進教學過程。在深入探討的基礎上,項目組提出了“目標考核+互評共建+評學評教”的綜合考核模式,即如圖4 所示的“總成績=目標考核(40%)+互評共建(30%)+評學評教(30%)”。其中,目標考核由知識目標、能力目標和素質目標三部分的考核結果決定。除此之外,綜合考核模式重點引入了“互評共建”和“評學評教”兩個過程控制環節。一方面督促、激勵學習者積極主動的學習,提高能力,提高素養;另一方面,充分利用學習者的工作實踐優勢,鼓勵學習者參與調研,參與課程建設,為課程的資源更新、課程設計等持續改進方案貢獻自己的思路與力量。

圖4 綜合評價建設思路及邏輯框圖

4 結語

在信息技術飛速發展的今天,網絡教學也越來越普遍,如何充分利用網絡平臺將以知識傳授為主的傳統教學轉變為以能力提升為目標的學習平臺,值得每一位繼續教育工作者深入地思考。不同的課程具有不同特點,本文僅以“先進制造技術”為例,遵循“以學習者為中心,以能力提升為目的,并持續改進”的理念嘗試構建一種動態的課程標準,旨在拋磚引玉,為提高網絡教學質量提供借鑒,為構建學習型社會貢獻應有的力量。