興化灣海上風電場建設前后大型底棲動物群落變化

張舒怡,李 智,林和山*,黃雅琴,何雪寶,林俊輝,劉 坤,牟劍鋒,王建軍,陸志強,徐虹霓

(1.自然資源部第三海洋研究所, 福建 廈門 361005; 2.長江三峽集團福建能源投資有限公司,福建 福州 350001;3.集美大學,福建 廈門 361021; 4.國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心,湖北 武漢 430075)

興化灣位于福建省沿海中段,為典型的亞熱帶港灣,在頂部有木蘭溪和萩蘆溪等河流注入,灣口朝向東南,出南日島群島經水道與臺灣海峽相通[1]。在灣內多淺灘和濕地,灣口多島嶼和礁石,為魚類產卵、索餌活動提供了優良的條件,是許多海洋經濟魚類、甲殼類和貝類的產卵場,同時也是其幼魚、幼魚苗種索餌生長的重要繁育場所[2]。自2005年以來興化灣海灣生態系統呈現退化趨勢,到2008年已處于“中度退化”狀態[3-4]。在持續較大的壓力下,海灣生態系統表現出惡化趨勢。海灣生態系統的生態環境退化,表現為生態系統結構破壞及功能衰退、生物多樣性減少、生物小型化等方面[5]。由于大型底棲動物種類繁多,生活周期長,其生活史的全部或大部分時間生活于水體底部,是海灣生態系統的重要組成部分。同時由于大型底棲動物的行動能力弱,對逆境逃避相對遲緩,群落結構的變化在一定程度上可以反映出某段時間內大型底棲動物生存環境的質量狀況,因此常作為環境質量變化的指示生物,反映所處環境長期、宏觀變化[6-7]。生物優勢種具有高度的生態適應性,在群落結構變化研究中至關重要[8]。大型底棲動物優勢種是對群落結構的形成有明顯控制作用的物種,是底棲生態系統物質循環和能量流動中主要的消費者和轉移者,通過優勢種變化的探討,能夠更準確的反映大型底棲動物所處環境的變化[9]。

海上風電建設對底棲生物群落產生影響已達成共識,如在海上風電工程施工及疏浚過程中,海床環境因人工建筑如樁基、鉆孔等發生改變,原有沉積物和水文特征隨之改變,進而影響底棲動物群落及多樣性。對底棲動物的影響主要包括:①在建設和運營期間改變了底棲生境,主要是底棲沉積物的組成,影響底棲動物群落結構。②海上風電工程建設后,底棲生境硬質底質增加[10]。目前國內海上風電工程建設對大型底棲動物生境影響的研究陸續有學者進行報道,在海上風電工程施工期間,會影響底棲生境的行為如疏浚等導致的底棲動物優勢種及群落改變的影響被認為是暫時的。在比利時海上風電場疏浚活動結束后兩年,大型底棲動物群落在疏浚活動開展前后無顯著差異,其底棲動物質量指數評價結果基本一致[11]。因此,有學者提出了大型底棲動物群落可以恢復或重建的觀點。德國學者研究顯示,與同等面積的軟質沉積物區域相比,硬質基底上底棲動物的生物量是軟質沉積物區域的35倍[12]。海上風電工程建設后,硬質基底增多,底棲動物多樣性增加。還有學者將海上風電工程與海洋牧場融合發展進行可行性初探,提出海上風電工程海床上的風機樁基會被污損生物及部分大型底棲動物當做棲息地,甚至吸引非本地物種定居,產生生物聚集的“礁石效應”,對海洋生態具有重要的影響[13]。因此,只有通過對更多地域的案例進行研究才能全面了解其影響。

本研究擬通過比較興化灣海上風電工程施工前后附近海域大型底棲動物種類組成、生物多樣性、優勢種的變化,從優勢種演變的角度來剖析興化灣大型底棲動物群落的演變特征,并探討影響其變化的環境因素,也期望本研究能為處理海上風電工程的開發利用與環境保護關系提供科學支撐。

1 材料與方法

1.1 站位設置及樣品采集

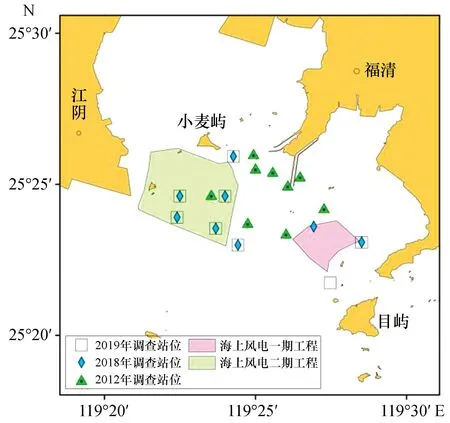

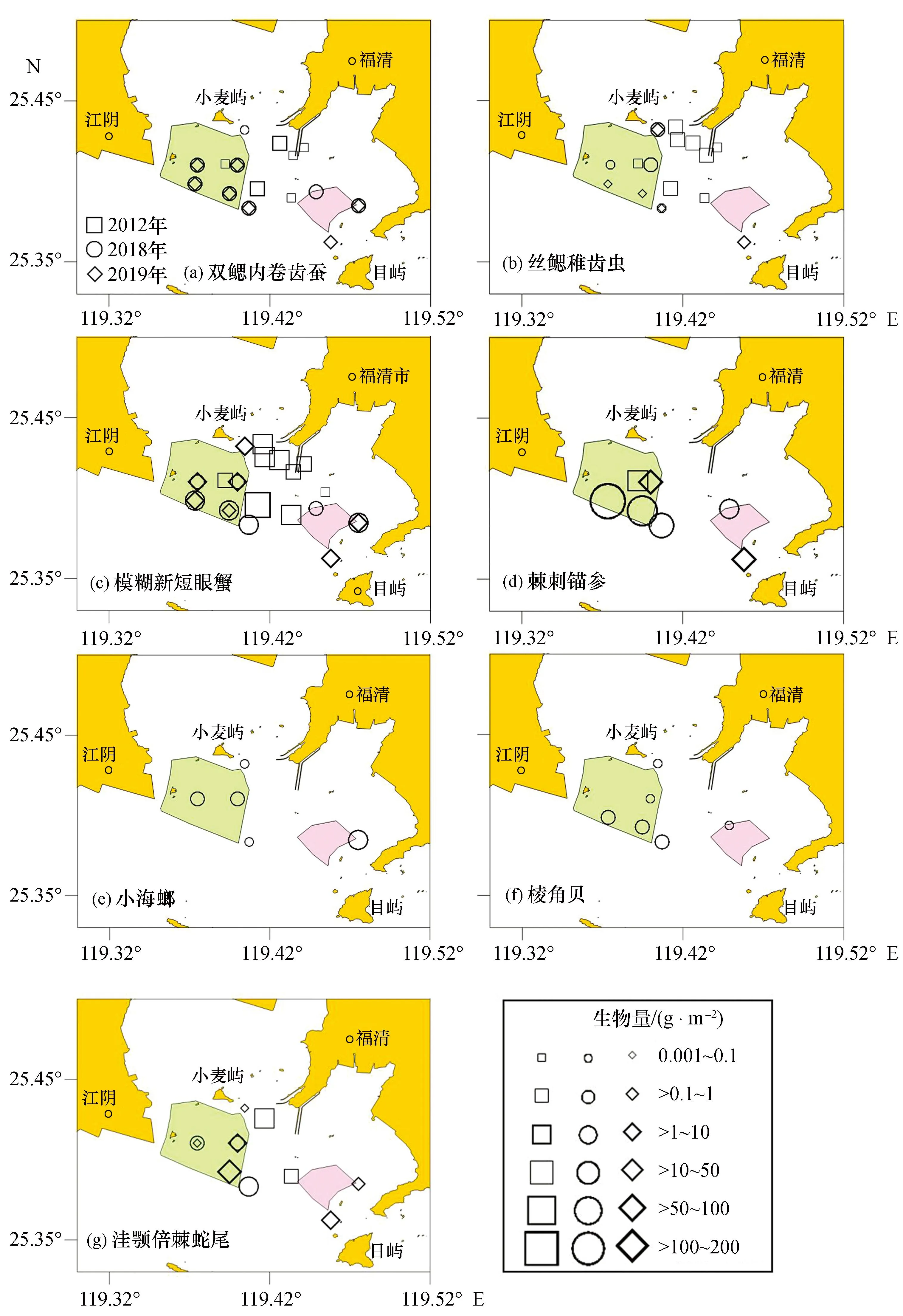

本研究分別于2012年5月和10月、2018年4月和10月以及2019年4月和11月在興化灣海上風電場一期工程至二期工程附近海域進行大型底棲動物調查。調查范圍主要介于小麥嶼和目嶼島之間海域,具體站位布設見圖1,2012年調查站位9站,2018年8站,2019年8站。其中,2012年興化灣海上風電工程尚未開展,可作為大型底棲動物背景資料。2017年海上風電場一期工程竣工,2018年二期工程開始進行建設,2018年與2019年調查數據可用于探討工程后期大型底棲動物多樣性及優勢種演變的外在環境因素。

圖1 興化灣大型底棲動物采樣站位Fig. 1 Sites distribution for macrobenthos survey in Xinghua Bay

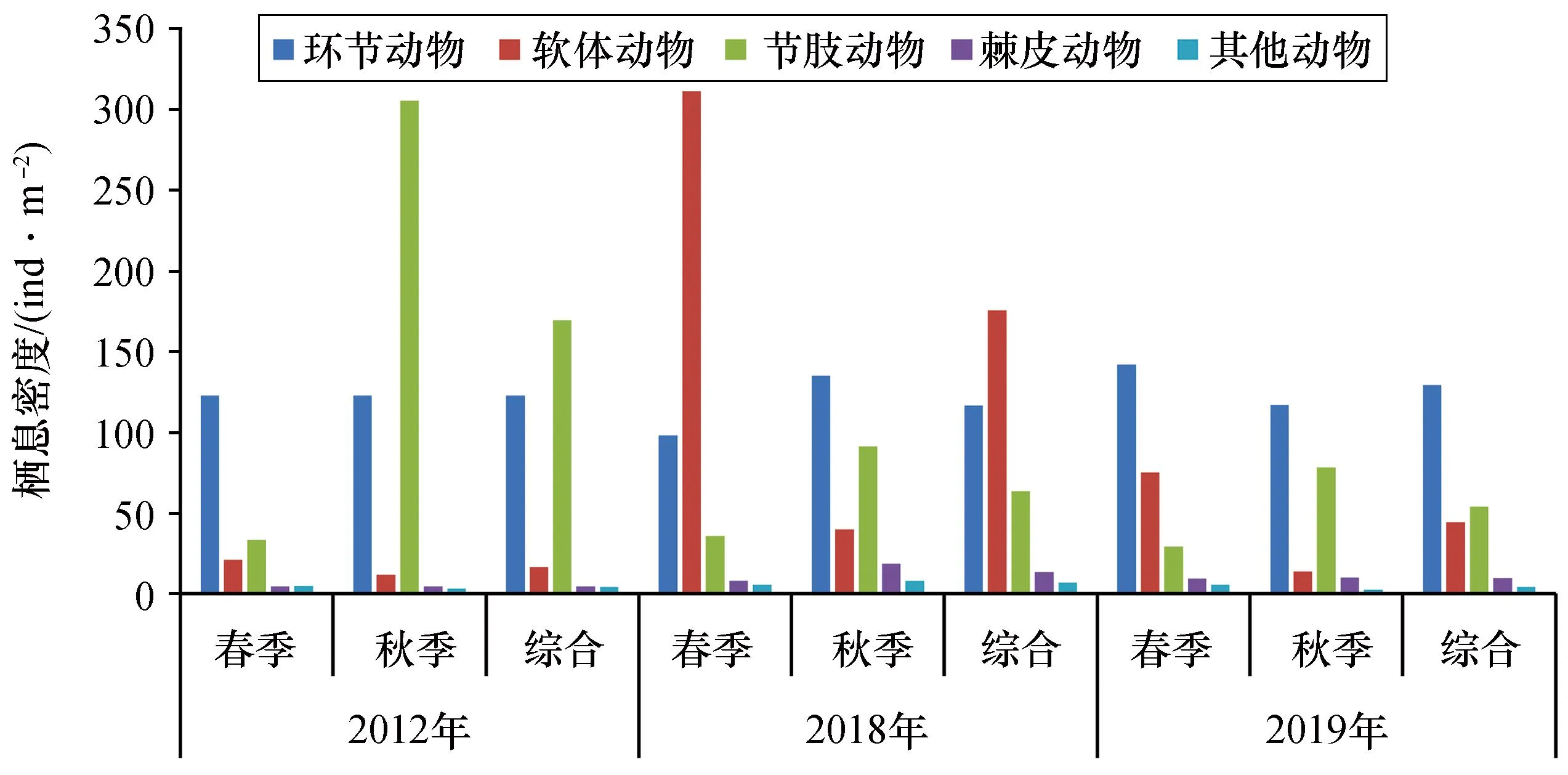

圖2 興化灣大型底棲動物平均棲息密度Fig. 2 Average density of macrobenthos in Xinghua Bay

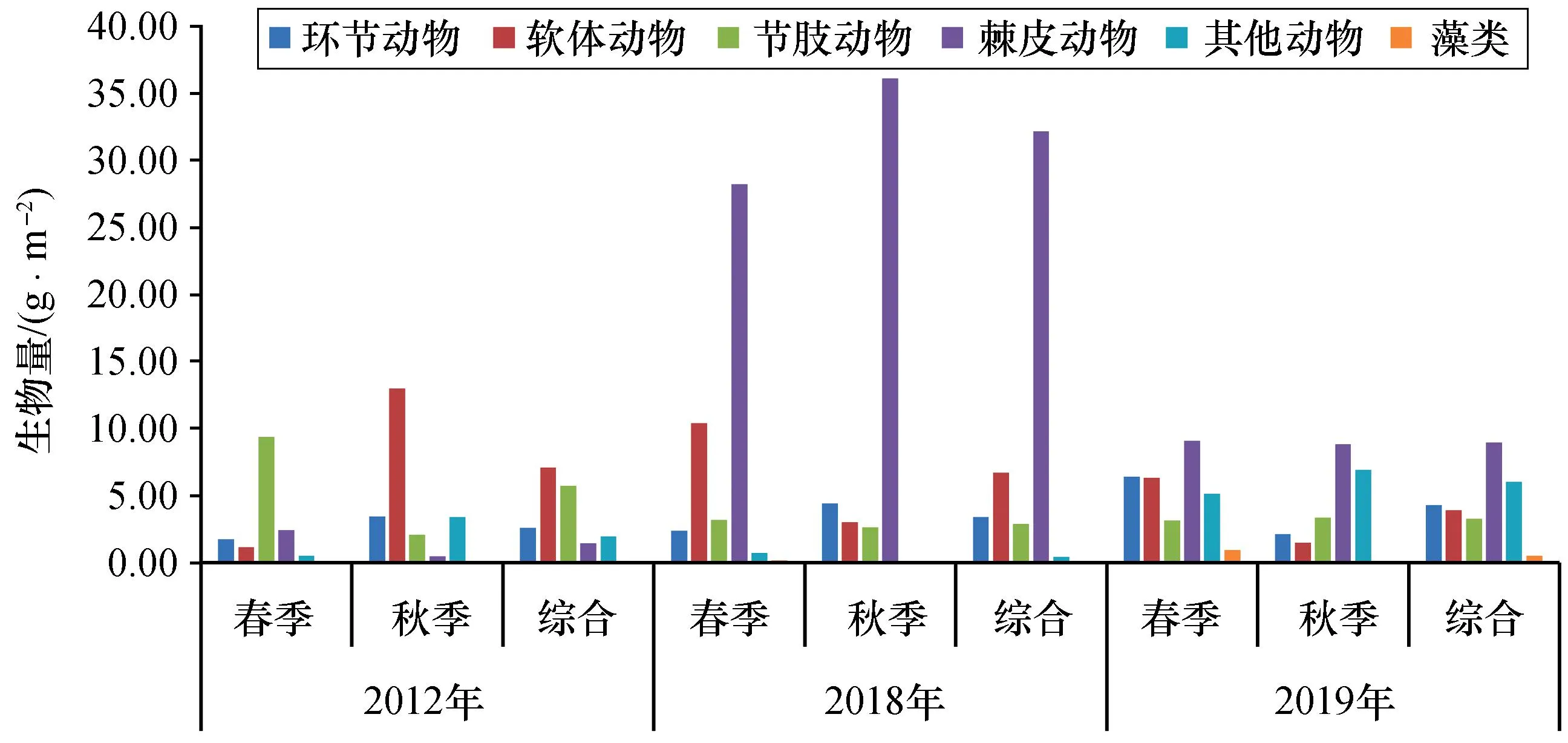

圖3 興化灣大型底棲動物平均生物量Fig. 3 Average biomass of macrobenthos in Xinghua Bay

調查采用0.05 m2的抓斗式采泥器,每站各取3個平行樣,每個平行樣采樣2次合計面積為0.1 m2。生物樣品經網目孔徑為0.5 mm的過篩器進行分選,所獲得的生物樣品使用5%的甲醛溶液固定,帶回實驗室進行種類鑒定、個體計數和稱重。使用感量為0.000 1 g的電子天平進行稱重,其中軟體動物帶殼稱重。樣品的現場處理、室內分析以及相關文獻資料的整理均按照《海洋調查規范》[14]要求進行。物種拉丁文名稱與WoRMS網站(http://www.marinespecies.org/)進行比對并統一。

1.2 數據處理及統計方法

應用PRIMER6.0軟件包計算Shannon-Wiever多樣性指數(H′)、Margalef物種豐富度指數(d)、Pielou物種均勻度指數(J′)。3種指數具體計算公式[15]如下:

(1)

d=(S-1)/log2N

(2)

J′=H′/log2S

(3)

式(1)至(3)中:S為生物樣品中的物種種類的總數,N為總個體數,Pi為第i種的個體數與總個體數的比值(ni/N)。物種豐富度計算方法為物種在某個采樣站位的平均密度,如某站位未采集到該種,則不計入計算。

優勢種選用相對重要種指數(index of relative importance,IRI)[16]。

IRI=(N+W)×F

(4)

式(4)中:N為某一種類的個數占總個數的百分比(%),W為某一種類的平均生物量占總平均生物量的百分比(%),F為某一種類出現的頻率(%),當IRI>1 000為優勢種,IRI介于100~1 000為重要種。

Warwick在1986年提出了ABC曲線法[17],即生物量比較法,在ABC曲線圖中的X軸是依據物種豐度或生物量重要性相對種進行排序,Y軸為豐度或生物量優勢度的累積百分比。通過比較豐度和生物量來分析大型底棲動物群落受干擾影響,評估群落穩定性。

2 結果與分析

2.1 種類組成及變化

2.1.1 物種數

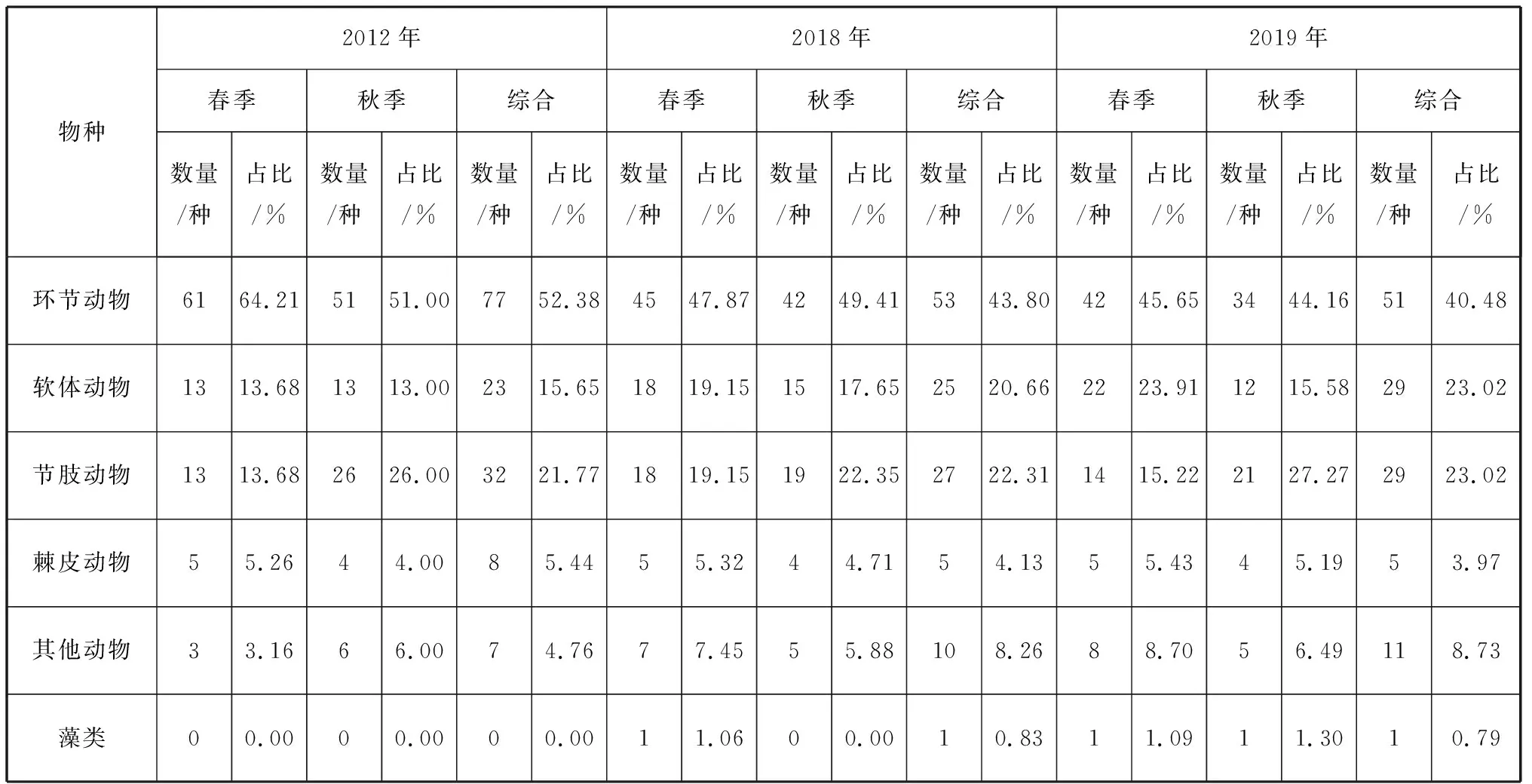

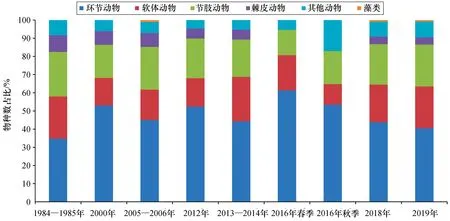

興化灣2012年共鑒定大型底棲動物147種(表1),其中環節動物多毛類物種數77種(52.38%),節肢動物32種(21.77%)。2018年共鑒定大型底棲動物121種,環節動物多毛類物種數53種(43.80%),軟體動物25種(20.66%),節肢動物27種(22.31%)。2019年共鑒定大型底棲動物126種,環節動物多毛類物種數51種(40.48%),軟體動物和節肢動物均為29種(各占23.02%)。總物種數年度變化為2012年>2019年>2018年,均以環節動物物種數最高。春秋兩季物種數年度變化均為2012年>2018年>2019年,物種數年度差異主要受環節動物物種數差異的影響。

表1 興化灣大型底棲動物物種組成及百分比Tab. 1 Species composition and percentage of macrobenthos in Xinghua Bay

2.1.2 密度與生物量

興化灣大型底棲動物平均棲息密度年度變化為2018年(376 ind/m2)>2012年(317 ind/m2)>2019年(241 ind/m2),2012年棲息密度以節肢動物占優勢,主要受秋季節肢動物棲息密度的影響。2018年以軟體動物占優勢,主要受春季軟體動物棲息密度的影響。2019年以環節動物占優勢,兩季均以環節動物棲息密度最高。

其中,春季生物棲息密度變化為2018年(459 ind/m2)>2019年(261 ind/m2)>2012年(187 ind/m2)。2012年和2019年以環節動物占優勢,2012年主要受多毛類絲鰓稚齒蟲(Prionospiomalmgreni)棲息密度的影響,2019年主要受雙鰓內卷齒蠶(Aglaophamusdibranchis)棲息密度的影響。2018年以軟體動物占優勢且遠高于其他類別,主要受小海螂(Leptomyasp.)棲息密度的影響。

秋季生物棲息密度變化為2012年(448 ind/m2)>2018年(293 ind/m2)>2019年(221 ind/m2),2012年以節肢動物占優勢且遠高于其他生物類別,主要受夏威夷亮鉤蝦(Photishawaiensis)、長側板亮鉤蝦(Photissp.)以及盲沙鉤蝦(Byblistyphlotes)等端足類棲息密度的影響。2018年和2019年以環節動物棲息密度占優勢,主要受雙鰓內卷齒蠶和齒吻沙蠶(Nephtyssp.)棲息密度的影響。

大型底棲動物生物量變化為2018年(45.64 g/m2)>2019年(26.83 g/m2)>2012年(18.72 g/m2),2012年生物量以軟體動物占優勢,主要受秋季軟體動物生物量的影響。2018年和2019年以棘皮動物占優勢,春秋兩季的棘皮動物生物量均占優勢。

其中,春季生物量變化為2018年(45.03 g/m2)>2019年(30.94 g/m2)>2012年(15.12 g/m2),2012年以節肢動物占優勢,主要受模糊新短眼蟹(Neoxenophthalmusobscurus)生物量的影響。2018年和2019年均以棘皮動物占優勢,主要受棘刺錨參(Protankyrabidentata)生物量的影響。

秋季生物量變化為2018年(46.25 g/m2)>2019年(22.71 g/m2)>2012年(22.31 g/m2),2012年以軟體動物占優勢,主要受棒錐螺(Turritellabacillum)生物量的影響。2018年和2019年以棘皮動物占優勢,主要受棘刺錨參生物量的影響。

2.2 優勢種變化

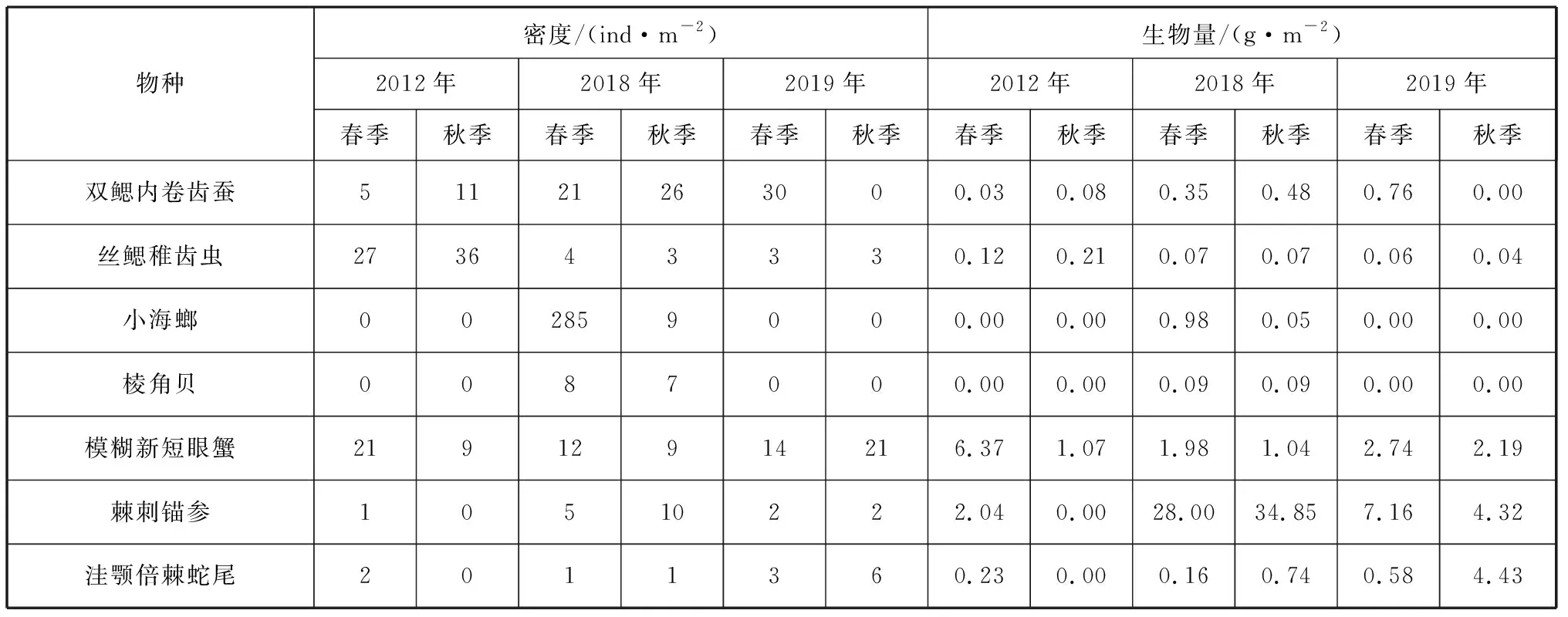

根據種類重要種指數公式計算出各物種的IRI值(表2),興化灣大型底棲動物優勢種主要為環節動物多毛類絲鰓稚齒蟲、雙鰓內卷齒蠶;軟體動物小海螂、棱角貝(Gadiladominguensis);節肢動物模糊新短眼蟹以及棘皮動物棘刺錨參等。其中,2012年優勢種以模糊新短眼蟹和絲鰓稚齒蟲為主,重要種均以環節動物多毛類為主;2018年優勢種以小海螂和棘刺錨參為主,重要種以環節動物以及軟體動物為主;2019年優勢種以雙鰓內卷齒蠶、棱角貝、模糊新短眼蟹和洼顎倍棘蛇尾[Amphioplus(Lymanella)depressus]為主,重要種主要以環節動物多毛類、節肢動物、棘皮動物以及其他動物苔蘚蟲為主。

優勢種年度變化明顯,興化灣大型底棲動物2012年的優勢種種類在2018年的相對重要種指數降低,2018年的優勢種種類在2019年的相對重要種指數降低,兩個年度優勢種種類及重要種變化較大。興化灣的優勢種及重要種種類為底棲動物環節動物多毛類、軟體動物雙殼類以及節肢動物端足類等為主,以出現頻率和相對重要種指數較高的優勢種絲鰓稚齒蟲、雙鰓內卷齒蠶、小海螂、棱角貝、模糊新短眼蟹、棘刺錨參和洼顎倍棘蛇尾為主進行年度變化分析(表3)。

表3 興化灣優勢種密度和生物量變化Tab. 3 Density and biomass of dominant species in Xinghua Bay

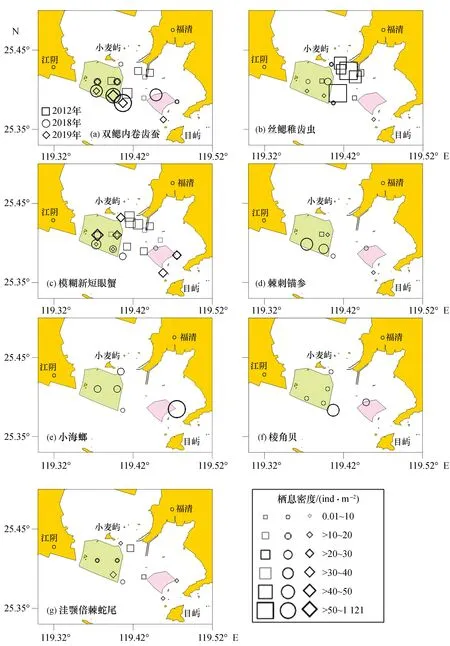

雙鰓內卷齒蠶棲息密度和生物量在2019年春季達最高值,棲息密度和生物量均呈現增長趨勢,主要分布在海上風電一期工程和二期工程外圍海域。在2012年主要分布在海上風電一期工程海域附近,在2018年和2019年分布在海上風電一期工程外圍海域。

絲鰓稚齒蟲棲息密度和生物量在2012年秋季達最高值,棲息密度和生物量呈現降低趨勢,棲息密度年度變化較大,較高值主要分布在海上風電一期工程海域。環節動物多毛類優勢種在2012年由優勢度較高的絲鰓稚齒蟲演變為2019年雙鰓內卷齒蠶。軟體動物優勢種小海螂和棱角貝在2012年均未采集到,在2012年由優勢度較高的鳥喙小脆蛤和棒錐螺在2018年優勢度降低,優勢種演變為小海螂,在2019年棱角貝的優勢度增加成為優勢種。模糊新短眼蟹棲息密度和生物量變化呈波動趨勢,在調查海域2012年、2018年和2019年的優勢度均較高,除模糊新短眼蟹外,該海域2012年優勢度較高的節肢動物端足類相比2018年和2019年多。棘刺錨參棲息密度和生物量在2018年秋季達最高值,主要在海上風電工程外圍海域分布(圖4、表4、圖5)。

表4 興化灣底棲生物多樣性、豐富度和均勻度指數年度變化Tab. 4 Annual change in Shannon index (H′), Margalef diversity index (d) and Pielou index (J′)

圖4 優勢種棲息密度平面分布Fig. 4 Horizontal distribution of dominant species density紅色框為一期風機位置,綠色框為二期風機位置。

圖5 優勢種生物量平面分布Fig. 5 Horizontal distribution of dominant species biomass

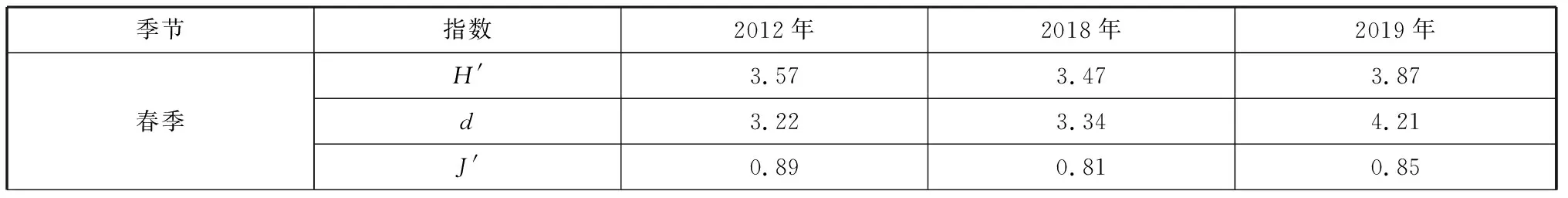

2.3 物種多樣性指數

H′常被作為來表示生物群落和個體數量的數值。H′數值越大,海洋水質環境質量越好[18]。當H′<1.0時,水質為重度污染;當H′介于1.0~<2.0時,水質為中度污染;當H′介于2.0~3.0時,水質為輕度污染;當H′>3.0時,水質為清潔。興化灣大型底棲動物H′數值在2012年(3.46)、2018年(3.61)和2019年(3.87)均高于3.0。其中,2012年二期工程附近海域以及2018年一期工程附近海域部分調查站位H′數值介于2.0~3.0之間,水質環境處于輕度污染。從H′數值看,興化灣海域大型底棲動物物種多樣性較高,興化灣海域水質環境處于良好狀況,以2019年水質環境最佳。

2.4 豐富度指數

d常被用來反映物種多樣性的高低,從而反應出生態環境污染程度和水質程度。當d數值越大,海水水質環境越好[19]。當d<1.0時,水質為重度污染;當d介于1.0~<2.0時,水質為中度污染;當d介于2.0~3.0時,水質為輕度污染;當d>3.0時,水質為清潔。興化灣大型底棲動物d數值在2012年(3.25)、2018年(3.50)和2019年(3.95)均高于3.0。其中,2012年一期工程附近海域部分調查站位d數值介于1.0~3.0之間,水質環境處于中度污染和輕度污染之間;2018年二期工程附近海域、2019年一期工程附近海域部分調查站位d數值介于2.0~3.0之間,水質環境為輕度污染。從d數值來看,2019年興化灣海域物種豐富度指數高于2012年和2018年,水質環境最佳。

2.5 均勻度指數

J′可用于評價水質污染程度,當J′<0.3時,水質為重度污染;當J′介于0.3~0.5時,水質為中度污染;當J′>0.5時,水質為清潔[20]。興化灣大型底棲動物J′數值在2012年(0.85)、2018年(0.84)和2019年(0.87)均高于0.5。其中,2018年一期工程附近海域調查站位J′數值介于0.3~0.5之間,水質環境為中度污染。從J′數值來看,2012年和2019年水質環境良好。

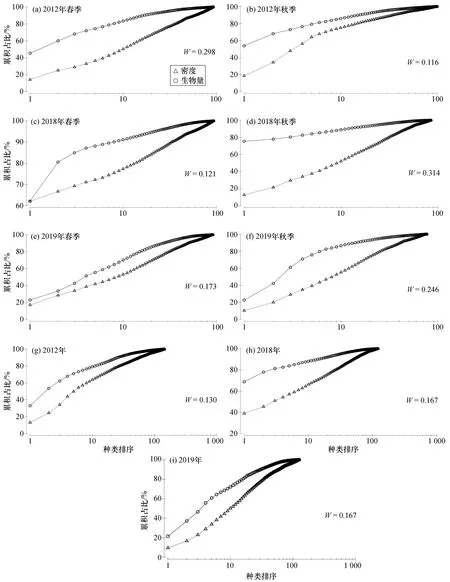

2.6 群落穩定性分析

ABC曲線能夠反映生物穩定性,當曲線表現為平均生物量完全在豐度上方時,且無交叉時,生物生存環境很少或未受到擾動;當曲線相對位置接近時,表明環境受到輕微擾動;當曲線出現交叉或者重疊,且平均生物量曲線占優勢時,表明環境受到中度擾動;當豐度曲線位于平均生物量曲線上方時,環境受到強烈擾動[21]。

從ABC曲線圖可以看出(圖6),2012年興化灣大型底棲動物生存環境受到輕微擾動,但群落相對穩定。2018年春季興化灣大型底棲動物生存環境受到中等擾動;秋季生存環境較少受到擾動。2019年大型底棲動物生存環境受到輕微擾動。

圖6 興化灣大型底棲動物豐度/生物量比較曲線Fig. 6 ABC plots of macrobenthos community in Xinghua Bay

3 討論

3.1 大型底棲動物年際變化

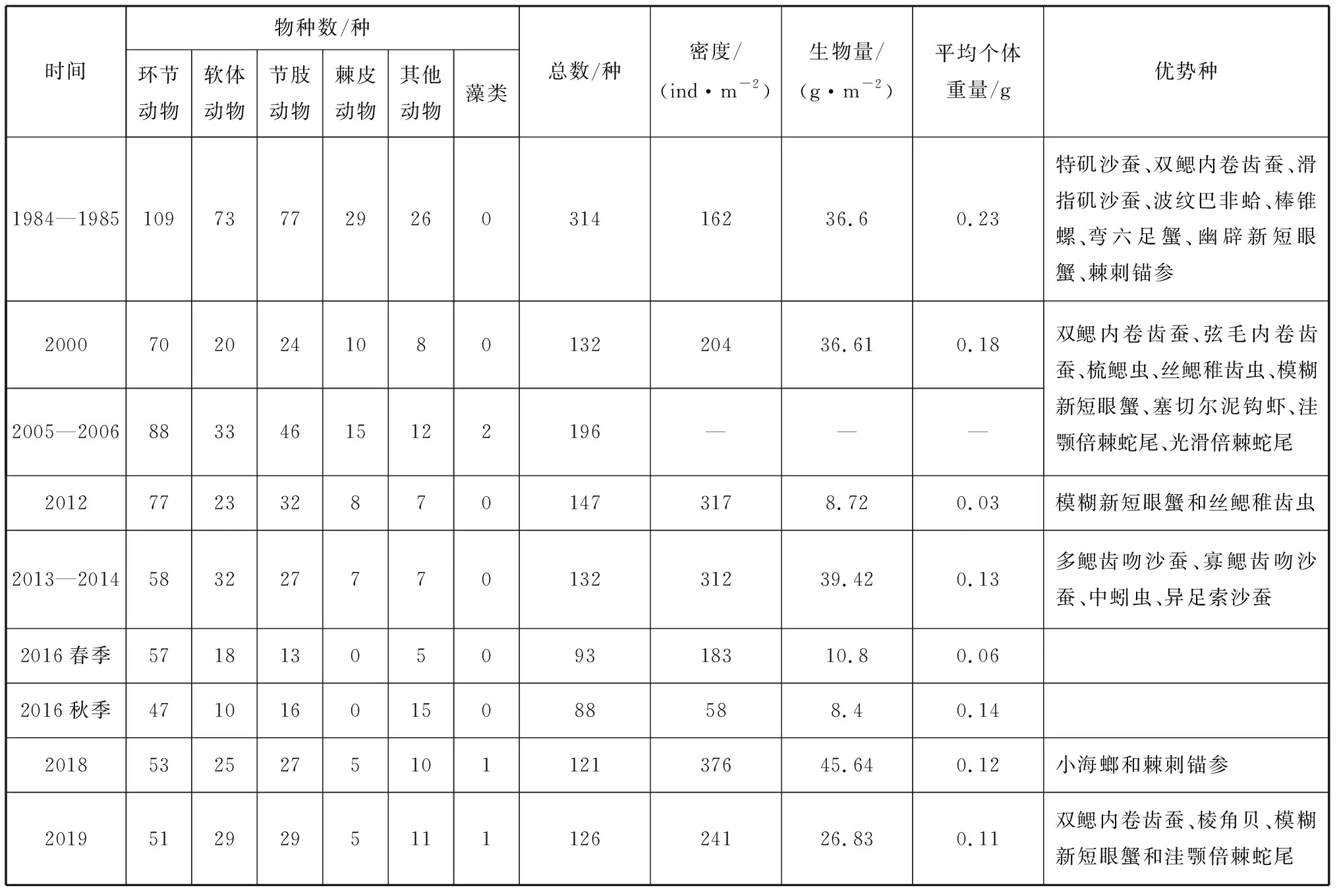

從1984年至今,興化灣大型底棲動物陸續有科研工作者進行調查報道[20,22-24],其總物種數根據不同年份調查航次和站位的差異存在較大差異。如表5和圖7,從物種數占比來看,興化灣大型底棲動物物種組成以環節動物多毛類的占比最高,均超過35%。從1984—2019年各年份大型底棲動物平均個體重量先逐年減小后增高,在2012年(0.03 g)和2016年(0.06 g)最低。

表5 興化灣大型底棲動物歷年數據以及優勢種類Tab. 5 Historical data and dominant species of macrobenthos in Xinghua Bay

圖7 不同時間興化灣大型底棲動物物種數占比Fig. 7 Percentage species composition of macrobenthos in Xinghua Bay in different years

興化灣大型底棲動物優勢種大部分以環節動物多毛類為主,優勢種類別年際變化差異較小,物種類別逐漸減少。其中,環節動物多毛類特磯沙蠶和雙鰓內卷齒蠶在1984—1985年調查中優勢度最高,在整個興化灣中均有分布。在2000—2006年雙鰓內卷齒蠶依舊占優勢,模糊新短眼蟹和光滑倍棘蛇尾優勢度逐漸增加,在興化灣內均有分布。在2012年優勢種種類減少,僅有絲鰓稚齒蟲和模糊新短眼蟹。2013—2014年優勢種種類變化較大,優勢種均為環節動物多毛類。2018年優勢種為軟體動物小海螂和棘皮動物棘刺錨參。在2019年優勢種種類增多,為雙鰓內卷齒蠶、棱角貝、模糊新短眼蟹和洼顎倍棘蛇尾。從1984—2019年優勢種變化來看,興化灣海域優勢種主要為環節動物多毛類,且分布較廣,在2013—2018年優勢種變化較大,出現優勢種類減少的情況。

隨著興化灣周邊社會經濟的發展,自2005年以來,生態系統退化趨勢明顯,到2008年生態系統處于“中度退化”狀態,興化灣生態系統承受的壓力較大且有逐漸增加的趨勢[3]。在2016—2018年海上風電場一期、二期工程逐漸投入建設及運營初期,前人調查就已發現底棲動物種類、棲息密度和生物量呈下降趨勢[25]。這與本研究討論結果相一致,興化灣大型底棲動物出現個體趨于小型化現象,環節動物多毛類等小型種類所占比例逐年增高,優勢種種類變化在1984—2012年調查中相對穩定,均為興化灣內廣分布種。2016年底棲動物量和2018年優勢種種類出現較大變動,這可能是由于風電場建設過程中,大型底棲動物的生境由軟底質向硬底質轉變,并且底質的變化對應的調查方式也存在變化,因此會引起大型底棲動物群落變化[26-27]。2019年部分廣分布優勢種優勢地位恢復,部分耐污染能力較強的物種如環節動物多毛類等優勢度較高,抗干擾能力較強,底棲動物群落處于自我恢復過程[28]。

3.2 大型底棲動物生存環境變化

在適宜生存的清潔或良好的底棲環境中,生物的種類非常多樣,由于競爭關系,生物以有限的數量存在且相互制約維持生態系統平衡,當底棲環境惡化或受到擾動后,不能適應的敏感生物就會死亡或者逃離,能夠適應的耐污種類生存并發展。當競爭生物減少,生存下來的少量種類數量就會大大增加。因此,清潔海域中底棲動物種類多,每種生物的個體數量少,而污染海域中底棲動物種類少,每種生物的個體數量多。故而多樣性指數、豐富度指數和均勻度指數可被作為反映海域水質和沉積物環境污染程度[29]。

興化灣大型底棲動物Shannon-Wiever多樣性指數H′、Margalef物種豐富度指數d和Pielou物種均勻度指數J′ 3種指數均顯示2019年興化灣海域水質環境優于2012年和2018年,處于輕度污染和清潔水質之間。2012年和2018年水質環境介于輕度污染和中度污染之間。這與已報道的研究相一致[23]。福清興化灣海上風電廠一期項目建設前(2016年)后(2019年),其周邊海域的水質各指標要素、沉積物質量影響均較小,大型底棲動物在2016年水質環境介于中度污染與輕度污染之間。2019年水質環境介于輕度污染與清潔之間。ABC曲線分析顯示,2012年和2019年大型底棲動物生存環境受到輕微擾動;2018年春季大型底棲動物生存環境受到中度擾動,秋季生存環境較少受到擾動。綜合分析,在海上風電工程建設前后,興化灣大型底棲動物生存環境受到一定程度的擾動,其底棲生境在2019年逐漸開始恢復。

4 結論與展望

本研究對興化灣從1985—2019年大型底棲動物物種數、棲息密度、生物量以及優勢種變化進行討論,比較興化灣近30多年大型底棲動物的變化,并著重探討2012年、2018年以及2019年3個時間尺度興化灣大型底棲動物在海上風電工程建設前后的生物多樣性和優勢種變化,本研究表明興化灣大型底棲動物個體整體趨于小型化,在海上風電工程建設后短時間內,通過ABC曲線分析2012年、2018年、2019年春秋兩季群落穩定性,其結果表明,2012—2019年興化灣大型底棲動物的生物生存環境受到一定程度的擾動。從1984—2019年優勢種變化來看,出現優勢種類減少的情況,但興化灣海域優勢種主要為環節動物多毛類,且分布較廣,其抗干擾能力強的多毛類優勢地位恢復較快,因此,興化灣大型底棲動物在應對海上風電建設前后的環境變化具有自我恢復的一個過程。

但本研究僅從大型底棲動物數據角度出發進行探討,未將風電工程的電磁場、噪聲等因素考慮在內。要更深入探討海上風電工程對大型底棲動物乃至生態系統的影響,還需進行長期跟蹤調查。