農業文化遺產認定對區域經濟發展的影響

——以廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統為例

李靜怡,楊 倫,閔慶文,3

(1.中國科學院地理科學與資源研究所,北京100101;2.中國科學院大學,北京100049;3.北京聯合大學旅游學院,北京100101)

中國是最早開展國家級重要農業文化遺產評選的國家(閔慶文 等,2018),在推動農業文化遺產評選的全球參與過程中發揮了重要作用(李文華等,2015;徐明 等,2019)。中國重要農業文化遺產蘊含著豐富的農業生物多樣性、完善的傳統知識與技術體系、獨特的生態與文化景觀,具有活態性、復合性、多功能性等顯著特征,對中國農業文化傳承、農業可持續發展和農業功能拓展等方面具有重要的科學價值和實踐意義①中國重要農業文化遺產認定標準.http://www.moa.gov.cn/nybgb/2014/dliuq/201712/t20171219_6111703.htm。。2015 年中國公布了《重要農業文化遺產管理辦法》②中華人民共和國農業部公告第2283號.http://www.shsys.moa.gov.cn/zcjd/201905/t20190520_6311047.htm。,明確規定相關部門應促進遺產地的經濟發展,為遺產地的發展營造良好的政策環境。

近年來,在中國鄉村振興戰略和美麗鄉村建設目標的引領下,農業文化遺產的認定和保護對遺產地經濟社會發展的影響逐漸引起關注,該領域研究在社會可持續發展、區域產業融合、遺產地可持續旅游等方面取得了豐碩成果(張燦強 等,2017a;蘇瑩瑩 等,2019;張永勛 等,2019a;焦雯珺 等,2021;武文杰 等,2021)。研究發現,農業文化遺產認定后能夠促進遺產地農業和旅游業的發展,進而推動區域經濟增長,帶動居民增收(孫超,2019;張永勛 等,2019b;陳茜,2020;劉某承等,2022;孫業紅 等,2022)。在已有文獻中,農業文化遺產認定對遺產地經濟發展的影響主要包括3個方面:1)遺產的認定能夠提高遺產地和核心農產品的知名度和識別度(陸娟 等,2022),抬升農產品的品牌價值(何思源 等,2020;李禾堯 等,2020)和市場價格(劉偉瑋 等,2014;黃國勤,2021),擴大涉農產業的發展空間(張燦強 等,2021);2)遺產地的旅游開發能拉動消費,增加旅游收入(閔慶文 等,2008;劉進 等,2021)、促進產業融合(張永勛 等,2022)、帶動地區經濟增長(孫業紅 等,2006;崔峰 等,2013);3)遺產認定后還能增加遺產地居民的生計來源(張燦強 等,2017b),提高農村居民收入(林釵 等,2022)。

有關茶文化系統類農業文化遺產的研究表明,茶葉類遺產具有較高的文化價值和景觀價值(林賢彪 等,2014),且與遺產地旅游產業耦合程度高(張琳 等,2021;賴格英 等,2022),即該類遺產在傳承保護過程中能較強地帶動遺產地旅游產業的發展。同時,由于茶樹品系眾多,茶葉產品往往因具有地方差異性而顯得更加稀有(張振偉 等,2021),且市場價格會隨品牌價值、市場需求的變化而產生波動(師曉莉,2016)。目前,現有研究中理論分析居多(史媛媛 等,2016;吳合顯 等,2020;伽紅凱 等,2021;王方晗,2022),在數據和實證分析方面尚存在一定不足,難以明確反映農業文化遺產認定后對遺產地經濟發展的影響程度。

鑒于此,本研究將對農業文化遺產認定后的保護與利用過程(為方便讀者理解,后文簡稱為“農業文化遺產認定后”)所產生的經濟影響進行量化分析,通過比較分析遺產認定前后,遺產地和相似地區的經濟發展趨勢和變化,通過中斷時間序列,分析和刻畫兩地區具體指標的改變量和差異值,探究遺產認定后對遺產地經濟增長和茶產業、旅游業發展規模的影響,并在此基礎上討論其影響路徑,以期為更好地利用農業文化遺產,推進遺產地的經濟發展提供借鑒。

1 方法與數據

1.1 研究區概況

本研究以廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統為例,選取潮州市潮安區和饒平縣為案例點。廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統位于廣東省潮州市潮安區境內,2014年被認定為第二批中國重要農業文化遺產,是廣東省最早入選的農業文化遺產項目,也是中國經濟發達地區傳統農業文化系統的典型代表。潮安區位于廣東省東部,地處韓江中下游,屬亞熱帶海洋性季風氣候;地勢北高南低,由山地、丘陵向平原逐漸過渡。全區總面積1 063.99 km2,常住人口101.96 萬人(潮州年鑒,2022),2021 年三次產業結構比為5.5∶63.1∶31.4(潮州市潮安區統計局,2022)。饒平縣位于廣東省沿海經濟帶最東端,三面環山,南瀕南海,屬海洋性副熱帶季風氣候。全區總面積2 227.06 km2,其中陸域面積1 694.06 km2,常住人口81.88 萬人(潮州年鑒,2022),2021 年三次產業結構比為24.1∶33.9∶42.0(饒平縣統計局,2022)。2023 年9 月,廣東饒平單叢茶文化系統成功入選第七批中國重要農業文化遺產。目前,該系統正在與廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統聯合申報全球重要農業文化遺產。單叢茶最早起源于潮州市鳳凰山地區,現以潮安區鳳凰鎮和饒平縣浮濱鎮為主要產茶區。潮安區和饒平縣以鳳凰山為界,分布在鳳凰山兩側,均將茶產業視為當地的重要產業。兩地茶區地理位置和自然條件相似,茶樹品種同宗同源,但在廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后出現明顯差異,具有較強的可比性。因此,本文將潮安區和饒平縣進行比較分析。

1.2 研究方法

1.2.1 比較分析法 比較分析法是運用評價指標對少數案例進行對比和評價的方法(何桂庭,1985;高奇琦,2014)。時間序列上的比較分析能夠明確某時間節點前后評價指標的改變趨勢和變化幅度;空間上的比較分析能夠明確不同案例之間的差異;時間趨勢和空間維度上的綜合比較能夠更加明晰不同案例之間的差值及變化趨勢等信息。

1.2.2 中斷時間序列分析法 中斷時間序列(Interrupted Time-Series, ITS)分析是強有力的統計分析方法,能在非隨機對照設置下分析時間序列變量在中斷時間前后的數據變化,刻畫變量在中斷時間前后的斜率和變化趨勢的改變量,估計政策的影響效果(白仲林 等,2021)。

多組中斷時間序列分析的具體模型如下:

式中:Yi為被解釋變量,包括地區生產總值、旅游收入、茶葉價格等;T是時間變量,用當年的年份表示;R是區分遺產認定情況的虛擬變量(遺產認定后為1,未認定為0);G為區分組別的虛擬變量(實驗組為1,對照組為0)。β0為截距項;β1為控制組遺產認定前的增長斜率;β2為遺產認定前后的控制組截距差異;β3為遺產認定前后控制組的斜率差異;β4表示遺產認定前實驗組與對照組初始水平的差異,β5表示遺產認定前實驗組與對照組斜率的差異,β6表示遺產認定當年實驗組與對照組瞬時變化量的差異,β7表示實驗組和對照組在遺產認定后的斜率差異與在遺產認定前的斜率差異的變化量;εt為殘差。

1.3 數據與來源

為具體比較廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統的經濟帶動狀況,本文整理了潮安區和饒平縣在2010—2019 年間③為排除新冠疫情沖擊對地區經濟增長趨勢的影響,未使用2020年及之后的數據。的統計數據,并根據以往研究選取多個評價指標來衡量遺產地的經濟發展。其中,本文選取了地區生產總值分析兩地的經濟發展總體情況;選取了茶葉種植面積、茶葉產量及產值(陳宗懋等,2011;王克嶺 等,2020)、茶葉合作社和茶葉企業數量(劉春臘 等,2011)分析兩地的茶產業發展情況;選取了旅游收入和接待游客量(董鎖成等,2009;鄒永廣 等,2014)分析兩地的旅游業發展情況。

研究所用的統計數據來源于廣東省情數據庫④廣東省情數據庫.http://dfz.gd.gov.cn/dfz/html/gdsqsj/sxnj/pc/page1.shtml#/以及國民經濟和社會發展統計公報資料,實地調研數據來源于2022 年7—8 月間案例地考察。數據描述性統計分析結果如表1所示。

表1 研究區經濟發展評價指標及描述性統計分析Table 1 Evaluation indicators and descriptive statistical analysis of economic development in the study area

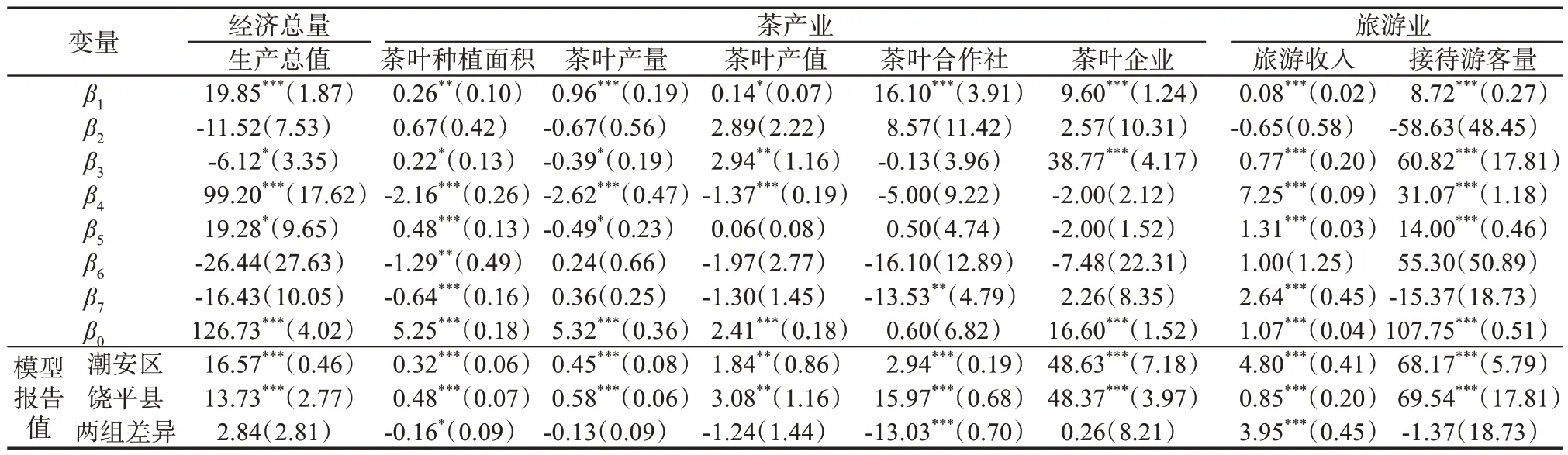

表2 中斷時間序列分析結果Table 2 Results of interrupted time series analysis

2 結果與分析

2.1 經濟增長趨勢比較

2.1.1 經濟整體增長趨勢 潮安區和饒平縣是潮州市經濟總量較大的2個區縣,兩地的地理位置相鄰,但經濟增長特征并不相同(圖1)。潮安區經濟總量大且第一產業增加值占全區生產總值比例最低,2014年前該區域生產總值的增長主要由第二產業增長拉動;2014—2019年,該區第二產業增加值占比由71.12%降至62.05%,第一產業和第三產業增加值占比分別上升至5.68%和32.27%。饒平縣農業資源豐富,第一產業對經濟的拉動作用較大;2014—2019年,饒平縣第一產業和第三產業增加值占比分別增加了5.22%和1.21%。由此可見,在2014年廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后,潮安區和饒平縣生產總值發生了不同程度的增長,兩地區的第一產業和第三產業增加值占比均有所增加。為進一步比較遺產認定后對細分產業的影響,下文著重分析遺產認定前后潮安區茶產業和旅游業的發展情況,并與饒平縣的發展狀況進行比較。

圖1 潮安區和饒平縣生產總值(a)及各自產業增加值占比(b、c)比較Fig.1 Comparison of gross domestic product(a) and industrial proportion(b, c) between Chao'an District and Raoping County

2.1.2 茶產業發展分析 從茶葉種植規模和產量看,2014年廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統作為遺產被認定后,潮安區茶葉種植面積、產量和產值均存在不同程度的增長(圖2)。與饒平縣相比,潮安區茶園面積和茶葉產量均低于饒平縣,且由于潮安區部分茶葉種植在高山區,每年只采1季茶,饒平縣更多種植在中低山區,每年采茶4~7季,因此潮安區單位面積的產茶量較低。從增長趨勢看,2014年以后潮安區茶葉種植面積及產量增長速率加快:2014—2019 年間,潮安區茶葉面積增長了28.78%,茶葉產量增長了55.61%,分別較饒平縣高1.57%和26.14%。與此同時,廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統的認定,顯著增加了茶葉的附加值,帶動了單叢茶產值的升高。2010—2019年間,饒平縣茶葉產值總量始終約為潮安區的2倍左右。2014年兩地區茶葉產值均呈現大幅度上漲,相較2013 年均增長1.87倍。2014—2019 年間,潮安區茶葉產值增長2.51倍,同期饒平縣增長2.18 倍,略低于潮安區。此外,兩地茶葉產值占第一產業增加值的比例也顯著增高。與2014 年相比,2019 年潮安區茶葉產值占第一產業的比例增加了36.48%;同期饒平縣的茶葉產值占第一產業比例增加了18.32%,略低于潮安區。由此可見,農業文化遺產被認定后勢必會帶動遺產地茶產業的發展。

圖2 潮安區和饒平縣茶產業發展指標比較(a.茶葉種植面積;b.茶葉產量;c.茶葉產值;d.茶葉合作社數量;e.茶葉企業數量)Fig.2 Comparison of tea industry development indicators between Chao'an District and Raoping County (a.tea planting area;b.tea yield; c.tea output value; d.number of tea cooperatives; e.number of tea enterprises)

從茶葉企業和合作社數量看,廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后,潮安區和饒平縣的茶葉企業與合作社的數量迅速增加(圖2-d~e)。兩地區茶葉企業數量增長趨勢相近,但茶葉合作社數量自2014年起差異逐年拉大,且潮安區茶葉合作社數量遠低于饒平縣,即農業文化遺產認定后抑制了當地農業合作社的增加。研究發現,由于潮安區產茶區居民歷代種茶、制茶,當地茶農種植、加工和出售茶葉均以家庭為單位,采取“自產自銷”模式,且每個家庭的制茶方法略有差異,茶葉品質不完全相同,合作社的作用較小,茶農對合作社的認可度較低,因此,當地的合作社數量較少。由此,廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后,促進了茶葉企業的增加,但由于當地茶葉品質存在多樣性和不可控性,遺產認定對潮安區茶葉合作社數量的增長存在一定的抑制作用。

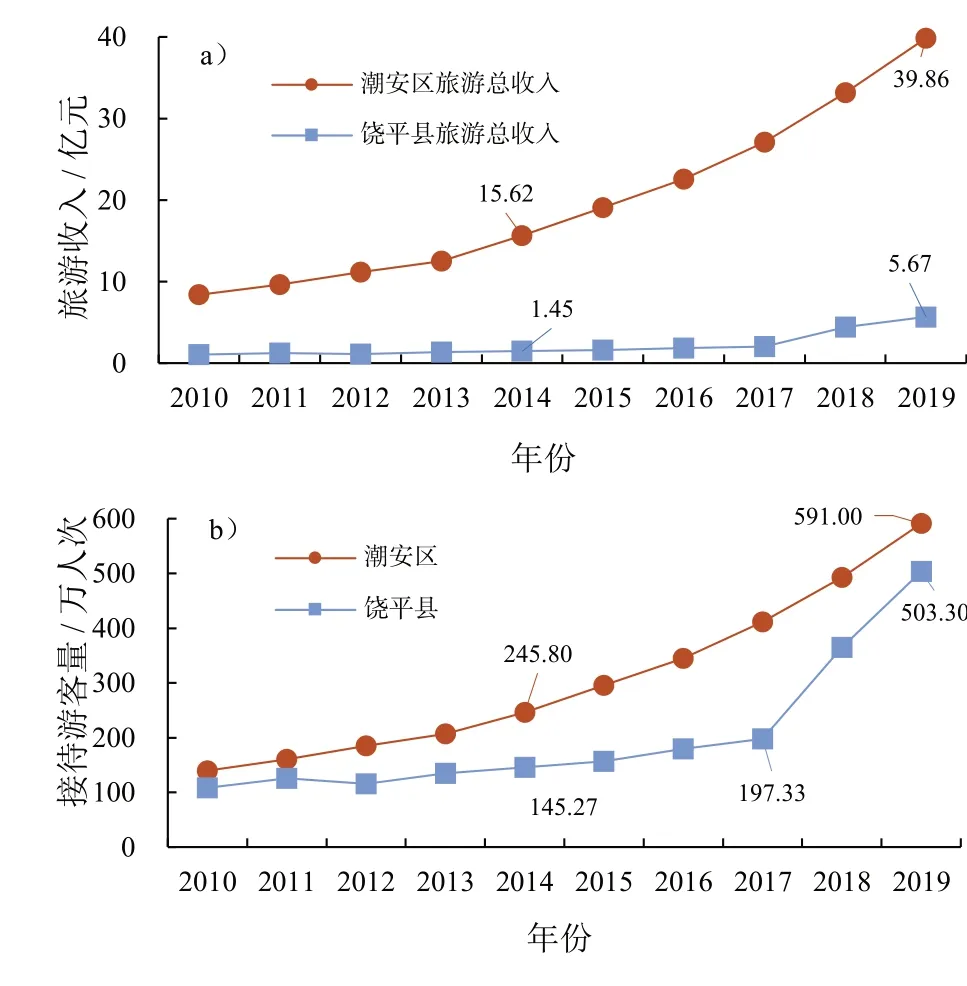

2.1.3 旅游業發展 潮安區旅游收入自2010 年起逐年增長,在2014 年后增長速率明顯加快,且2014 年漲幅最大,為25%。由圖3 所示,2014—2019年間,潮安區旅游收入快速增長,標示著其旅游業的快速發展;而饒平縣旅游收入相對較低,且變化幅度較小。2014—2017年間,兩地區旅游收入和接待游客量的差距逐年增大;直至2018年饒平縣的接待游客量才出現大幅增長。分析發現,兩地區的旅游業發展得益于旅游資源的開發和旅游設施的建設。廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后,當地政府圍繞農業文化遺產完成了鳳凰山天池景區、鳳凰單叢茶博物館等項目及配套設施的建設,重點旅游建設項目投資累計超過3億元。饒平縣政府制定了《饒平縣旅游發展總體規劃(2016—2030年)》,積極發展文化旅游事業;2018年起,潮州綠島國家級旅游度假區(國家4A級旅游景區)、食來運轉莊園等投入使用,刺激了當地游客量和旅游收入的增加。旅游景區和配套設施的建設吸引了眾多游客,推動了遺產地旅游業的發展。同時,遺產地旅游業的發展也有利于擴大遺產地景區及特色產品的知名度,能吸引潛在游客、擴大產品銷售市場,形成良性循環,是區域發展的良好助力。

圖3 潮安區和饒平縣旅游業發展指標比較(a.旅游收入;b.接待游客量)Fig.3 Comparison of tourism development indicators between Chao'an District and Raoping County (a.Tourism income;b.Number of visitors received)

2.2 中斷時間序列(ITS)分析

為更準確地比較遺產認定前后兩地區的經濟增長變化,以2014年(廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定為農業文化遺產的時間)為中斷點,以潮安區為實驗組,饒平縣為控制組,使用stata軟件基于2期中斷時間序列,對農業文化遺產認定前后兩地區的經濟增長情況進行回歸分析,在報告結果中重點關注斷點前后實驗組、控制組以及2組差異的系數和顯著程度。

對生產總值的ITS分析結果顯示,回歸系數β4、β5分別在0.01和0.10的水平下顯著,表示在遺產認定前兩地區存在顯著差異;同時,模型對潮安區和饒平縣在農業文化遺產認定后的影響系數分別是16.57 和13.73,表明農業文化遺產認定后,潮安區生產總值平均比遺產認定前增加了16.57 億元,饒平縣生產總值平均比遺產認定前增加了13.73億元;影響系數在0.01的顯著性水平下顯著,表示遺產認定對兩地區的經濟增長產生較強的帶動作用。然而,兩地區的差值為2.84且不顯著,表示在遺產認定后并未顯著拉大兩地區的經濟增長差異。

對茶產業發展指標的ITS 分析結果顯示,2014年后潮安區和饒平縣的茶葉種植面積、產量、產值以及合作社和企業數量均發生明顯變化。其中,兩地的茶葉種植面積增長差異較為顯著,茶葉產量和產值之間的差異并不顯著,且潮安區的茶葉種植面積、茶葉產量和產業產值的增長速度均低于饒平縣。究其原因,一方面,潮安區禁止森林砍伐和開墾的政策更為嚴格,尤其是廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后,為保護當地的生態環境,政府對相關政策的執行力度更強;另一方面,由于茶樹生長情況的限制,新增茶葉面積對產量的影響在時間上存在滯后性,并且會進一步影響茶葉產值之間的差異。此外,在農業文化遺產認定后,潮安區和饒平縣茶葉企業的數量均明顯增長,但差異較小,即受市場環境變化的影響,兩地均發現并利用了茶產業發展的商機。同時,農業文化遺產認定對兩地合作社數量造成顯著的差距(P<0.01)。其中,遺產認定后,兩地的茶葉合作社數量均存在上漲,但遺產地潮安區的合作社數量的增加幅度遠低于饒平縣。這與此前的分析結果相一致,即由于當地茶農以家庭為單位生產茶葉,且茶葉品質、采摘天氣及個人手法等因素具有不可控性,當地合作社在促進茶葉銷售、帶動產業融合方面的作用較弱,導致茶農對合作社作用的認可度較低,合作社數量的增長較慢。

對旅游業發展指標的ITS分析結果顯示,農業文化遺產認定后對遺產地旅游業的發展產生了較強的推動作用。其中,對旅游收入的ITS分析結果中,回歸系數β4、β5、β7在0.01 的水平下顯著,表明在排除農業文化遺產認定前兩地旅游收入存在顯著差異的情況下,兩地區的旅游業在農業文化遺產認定后依然產生顯著的差異。同時,農業文化遺產認定后,潮安區旅游收入平均每年增長4.8 億元,饒平縣平均每年增長僅為0.85億元,相差3.95億元,且相關結果均在0.01的水平下顯著。此外,對接待游客量的ITS分析結果顯示,在農業文化遺產認定后,兩地區的接待游客數量均有顯著增長(P<0.01),但平均增長數量相近,且并未形成顯著的差異。由此可見,農業文化遺產對旅游產業的推動作用主要表現在地方旅游收入的增長上,即單位游客在遺產地的消費有所增長,這些變化與當地的旅游資源開發、旅游景區聯動、文創等旅游周邊產業的發展等密切相關。

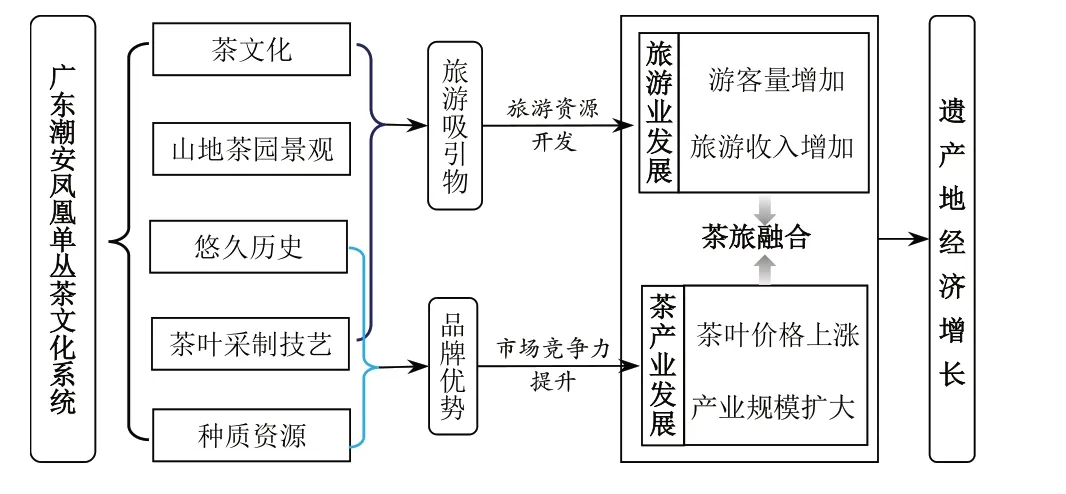

3 影響路徑分析

基于廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后潮安區的經濟變化,選取潮安區鳳凰鎮和饒平縣浮濱鎮的茶農進行半結構式訪談。鳳凰鎮和浮濱鎮分別是潮安區和饒平縣的主要產茶鎮,兩鎮分別位于鳳凰山區兩側,地理位置相近,歷史條件相似,均以單叢茶為特色產業,是廣東省“一鎮一業”認定的茶葉專業鎮。通過進一步的分析,本研究認為農業文化遺產對遺產地經濟發展的影響路徑(圖4)主要包括3個方面:通過帶動旅游業促進經濟發展,通過發揮品牌效應促進經濟發展;以及通過茶旅產業融合促進經濟發展。

圖4 廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統影響遺產地經濟增長的路徑Fig.4 The path of Phoenix tea culture system affecting the economic growth of heritage sites in Chao'an, Guangdong Province

1)農業文化遺產認定后帶動了遺產地旅游業的快速增長。根據數據對比和中斷時間序列的分析結果可以看出,在潮安鳳凰單叢茶文化系統認定為中國重要農業文化遺產之后,潮安區旅游收入逐年快速增長,且遠高于饒平縣的旅游收入水平。

通過實地調研和農戶訪談發現,在潮安區的旅游發展中,農業文化遺產充當了旅游吸引物,帶動了以農業文化遺產核心保護要素為主的旅游資源開發。一方面,遺產地圍繞高山茶區的古樹資源,打造了“鳳凰大庵古茶園”;圍繞遺產的發展歷史和獨特的茶葉制作技藝,建造了“鳳凰單叢茶博物館”;圍繞遺產地的茶文化和周邊景區,在鳳凰山區建設了“茶旅走廊”等。遺產地政府充分利用農業文化遺產的核心要素,在傳承保護的同時,推進整個地區的旅游產業發展。另一方面,隨著遺產地游客量的增加,潮安區批發與零售業等相關產業得到發展,推動旅游收入的增加。2014—2019年,潮安區批發和零售業增加值增長29.15%,而饒平縣同期僅增長14.72%。潮安區批發和零售業增加值的增長顯示,旅游業的發展在一定程度上拉動區域消費需求,擴大了消費市場。

2)農業文化遺產認定后為潮安區單叢茶產業發展帶來了品牌效應。農業文化遺產認定后,潮安區茶葉產量、產值、企業數量等指標均顯著高于遺產認定前的平均水平,茶產業規模逐步擴大,但與饒平縣茶產業發展情況相比差異較小。此外,在調研過程中還發現,潮安區與饒平縣單叢茶市場價格的確存在顯著差別,且主要表現在高山茶區,遺產地潮安區的高山茶葉市場競爭力更強,價格更高。

具體地,潮安區高山茶區的單叢古茶樹較多,“老叢”“名叢”較為集中,且每年只采1 季春茶,茶葉總量相對稀少。2014年潮安鳳凰單叢茶文化系統被認定為中國重要農業文化遺產后,遺產地高山茶園憑借較高的茶葉品質,受到茶葉市場的青睞,售價逐年攀升。在海拔800 m 以上的茶區,茶農有相對固定的客源,且每年都有茶商上門收購茶葉。2022年,潮安區高山茶區的毛茶單價普遍在500元以上,成品茶單價在1 000 元以上;而低山茶區的毛茶價格在100~300元之間。相較而言,饒平所有茶區的茶葉價格均與潮安區低山茶的價格相近,且茶葉種植模式相似,即每年采摘茶葉4~7季(春茶、二春茶、夏茶、暑茶、秋茶、雪片茶、雪春茶,每年的采茶次數根據茶樹生長情況自由選擇,春茶產量最高),當地人已習慣了“鳳凰茶靠質,饒平茶走量”的差異化發展模式。此外,在提高茶產品質量方面,遺產地潮安區自2014年以來頒布了多部地方標準和團體標準,包括《鳳凰單叢(樅)茶質量分級》《鳳凰單叢包裝規程》《鳳凰烏崠單叢茶》等,并依據農業文化遺產的保護要求持續推進生態茶園建設。當地茶農在“高價、高利潤”的吸引下,積極推進“生態茶園”的認定,響應不使用化肥和殺蟲劑等化學合成農藥、采制優質的有機茶葉等號召,進一步提高了遺產地的茶葉品質和茶產品的市場競爭力。

3)農業文化遺產認定后推進了茶旅產業融合發展。潮安區率先改善了基礎設施,并推進了茶產業與旅游業的融合發展。其中。“茶旅走廊”的建設利用了潮安區鳳凰鎮、文祠鎮超過十萬畝的茶園風光,不斷推進茶旅小鎮和鄉村旅游的建設,意在推動茶文旅融合與高質量發展。一方面,旅游業和茶產業的發展能通過提高遺產地和單叢茶的知名度或影響力等方式實現相互帶動。生態茶園休閑觀光區、鳳凰文祠茶旅走廊、鳳凰茶旅小鎮等景點的建設,能增大遺產地的游客承載量,同時吸引游客關注單叢茶和遺產地的茶葉產品,增大商品的市場需求。另一方面,茶旅融合發展增加了遺產地周邊茶農的收入來源,有利于當地茶農在種植茶葉的同時,從事民宿、餐飲等服務產業的工作,進一步推進鄉村振興,促進區域經濟增長。經調研,潮安區鳳凰鎮烏崠村、大庵村等多個村的茶農已參與到餐飲、住宿等旅游建設中,并有意在今后依靠周邊旅游資源的開發,帶動其客流量銷售和推廣單叢茶產品。

4 結論與討論

本研究通過對廣東省潮州市潮安區和饒平縣2010—2019年經濟增長和產業發展的分析,探究了中國重要農業文化遺產——廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統項目的認定對遺產地經濟發展的具體影響。結果表明,以廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統為例,農業文化遺產在認定后顯著帶動遺產地旅游業和核心農產品產業的發展,從而推動區域的經濟增長。1)農業文化遺產的認定,促進了遺產地旅游業的發展。廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后,潮安區的旅游資源得到了開發,配套設置逐漸完善,旅游收入快速增長。2)農業文化遺產的認定,推動了核心農產品產業的發展。廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統認定后,潮安區茶葉面積、產量、產值顯著上升,產業規模逐漸增大;同時,部分優質產品的市場價格明顯提高,對當地的茶產業發展起促進作用。

結合研究結果,提出如下建議:首先,要正確認識農業文化遺產的認定對遺產地經濟發展的帶動作用。中國重要農業文化遺產的管理遵循“在發掘中保護、在利用中傳承”的方針,并堅持動態保護、協調發展、多方參與、利益共享的原則。農業文化遺產認定后的持續性保護和管理方式,是遺產地實現農業可持續發展的重要手段,在保護遺產地傳統知識和技術體系、自然與人文景觀、生物多樣性等要素的同時,能推動遺產地核心農產品產業和旅游業的發展,促進旅游業與其他產業的融合發展,對遺產地經濟社會發展有不可替代的作用。其次,應充分發揮農業文化遺產對經濟的帶動作用,鼓勵區域品牌的打造和旅游資源的開發。目前,在中國重要農業文化遺產的動態保護和可持續管理實踐中,出現了不少遺產認定后顯著推動地區經濟發展的經典案例,且主要表現在核心農產品產業和旅游業的發展上,包括廣東潮安鳳凰單叢茶部分產品價格的上漲、內蒙古敖漢小米價格的提高、浙江青田“農業文化遺產公園”的建設、云南紅河哈尼梯田的旅游開發等。因此,農業文化遺產地可以考慮打造特色農產品區域品牌、鼓勵旅游資源開發等,推動遺產地經濟增長,充分發揮農業文化遺產在帶動區域經濟發展方面的作用。

廣東潮安鳳凰單叢茶文化系統在認定后對遺產地的經濟發展產生重要的影響。本研究通過兩地區比較分析和中斷時間序列分析法,刻畫了遺產認定對潮安區和饒平縣的茶產業、旅游業以及經濟總量的影響,證明了遺產認定能產生一定的經濟效應。同時,根據實地調研結果,深入分析了遺產認定對當地的經濟影響路徑,為農業文化遺產的優質資源與遺產地經濟增長建立了聯系。本研究為有關農業文化遺產認定影響經濟增長的研究提供了實證研究思路,為推動農業文化遺產地經濟增長提供了有效實現路徑。然而,本研究只對短期影響進行刻畫和闡釋,農業文化遺產認定后對遺產地經濟發展的長期影響還需要更加具體的研究。此外,不同類型農業文化遺產的保護對遺產地經濟的帶動作用可能存在差異,本研究結論的普適性有待進一步探究。