“篆體隸勢”與“隸體篆勢”

——《肩水金關漢簡》書法風格初探

□ 王 動

《肩水金關漢簡》(下文簡稱《金關簡》)年代跨度較大,主要為西漢中晚期至東漢初期,書者多為邊塞下層小吏,內容多為文書檔案,反映了當時的民間書風。《金關簡》屬于書體演變劇烈的年代,書體復雜,風格多樣,為西漢中晚期的書法研究提供了豐富的參考范本。本文將著重以書體角度出發,從73EJT6:12A、73EJ D:307A兩支簡的用筆、結構、章法及對比等幾個方面進行書法風格的具體分析。

一、篆體隸勢——73EJD:307A的書風分析

《金關簡》中篆書簡較少,僅十七枚,其中干支簡十一枚、文書簡二枚、檢楬簡二枚、內容不明簡二枚,共計七十二字。這些篆書簡并非純正篆書,均有隸意,這種“隸化”篆書的產生不僅與書手個人的書寫習慣有關,也受到社會背景等其他因素的影響。73EJD:307A在《金關簡》篆書簡中較為典型,且與其他篆書簡相異,呈現出“篆體隸勢”的獨特書風。

1.用筆混融,豐富多變

(1)“楷化”“隸化”起筆

73E J D:307A的起筆與典型漢篆的起筆不同,“楷化”“隸化”極其明顯。起筆多側鋒重按,且快速行筆,間雜提按,尖筆出鋒,形成豐富多樣的線形。73EJD:307A起筆方式極為豐富,每一筆的方式、角度、粗細都有不同。

橫向筆畫起筆有露鋒斜切、圓轉裹毫兩種方式。露鋒斜切為73EJD:307A的主要橫向筆畫起筆方式,“”的幾個橫向筆畫均為露鋒斜切,因側鋒重按行筆速度較快,且邊寫邊提又逐漸下按再提起出鋒,因此形成了中間較細的扁擔式弧線筆畫。“”的上、下兩橫亦是露鋒斜切,上橫側鋒起筆后輕提勻寫,略加提按,線條輕盈勻適后,下橫起筆后緩慢下按,線條渾實厚重。圓轉裹毫如“”的中間兩筆和“”的右部第三筆,圓潤溫和,與斜切起筆形成明顯對比。

(2)用筆跳蕩起伏

73EJD:307A用筆跳蕩主要體現在行筆提按上,書手起筆后極少有勻速平拖的動作。或重按后迅速提起,形成頭重尾輕的線形狀態,如“”的右上部及“”的右部。或輕起后逐漸下按,形成頭輕尾重的線形狀態,如“”的下橫及“”“”的兩個長豎。或連續提按,形成極為跳蕩的線形狀態,如“”的橫向筆畫。

(3)收筆輕捷細膩

73EJD:307A雖用筆跳蕩迅捷,但收筆極為細膩。收筆多為輕提尖收,筆力到尖,且在筆畫末端隨勢帶出筆道方向。雖筆筆中斷,但筆斷意連,使得筆畫連貫,氣勢連續,清晰可見。甚至出現如“”右部第一筆的收筆翻轉動作,細膩程度嘆為觀止。

(4)筆法解放多變

73EJD:307A雖為小篆,但筆法已無篆意。最直觀的筆畫莫過于“”的下橫,濃濃隸意。再如“”右部橫畫及“”最后一筆,上挑筆勢明顯,這種裝飾性的筆法充分反映出書手對典型小篆認識的缺失,以及對新體技法的嫻熟。

2.結構靈動,橫勢明顯

(1)字勢飄逸,夸張橫勢

(2)結構多變,疏密有致

(3)穿插揖讓,生動活潑

3.打破等距,章法工整

73EJ D:307A僅有三字,章法安排卻并不隨意。因“”字形最長,“”字形最短,故兩字間距相對略寬,避免了因字形長短不同而產生的章法空間分配不均的問題。“”向左微傾且長畫飄逸溢出結構主體,“”則往右稍倒,首筆縮短,讓出空間。“”末筆上拱,“”便向上突出,彌補空間。書手在營造空間時的處處留意,巧妙經營,不禁讓人佩服。

二、隸體篆勢——73EJT6:12A的書風分析

《金關簡》中隸書簡四千八百六十二枚,約占總簡數一萬二千一百九十一的40%。這些隸書簡風格多變,豐富多樣,且較為成熟,是學習漢隸的極好范本。縱觀諸簡,73EJ T6:12A極其特殊,其風格與其他隸書簡有明顯不同,呈現出“隸體篆勢”的獨特書風。

1.用筆含蓄,弱化隸意

(1)起筆多樣

73EJT6:12A在橫向起筆主要為藏鋒圓筆、尖鋒入筆、露鋒斜切、垂直下切幾種方式。切筆是主要的起筆方式,垂直下切如“”的第三、四、六個橫畫起筆,雖各不相同,但果斷利落,清晰可見,露鋒斜切如“”的第一、五個起筆,鋒芒畢露,迅捷有力。尖鋒入筆的使用頻率也很高,如“”的七個橫畫中四個橫畫的起筆為尖鋒入筆,靈動秀美。“”的兩個橫畫起筆均為藏鋒圓筆,顯得溫潤柔和。

縱向筆畫主要以尖鋒入筆和藏鋒圓筆為主,但入筆、運筆的方向及粗細均有變化。“”“”“”的縱畫起筆均為尖鋒入筆,卻不雷同,變化多樣。“”的“月”部兩筆均為藏鋒圓筆,但粗細、形態不同,穩重有力。藏鋒圓筆與尖鋒入筆相比較而言,顯得更加圓潤穩重,平和有力。

(2)粗細勻稱

73EJT6:12A相較《金關簡》中其他隸書甚至篆書簡,粗細對比較弱,相對勻稱,但并非粗細統一。

從局部看,橫細豎粗,粗畫多處于縱向筆畫中,73EJT6:12A的橫豎粗細對比更為柔和。如“”的“門”部縱向筆畫,相對略粗,溫和圓潤。與《曹全碑》同理,是為了加強框架的“牢固”作用,亦是同時期隸書的主要特征。

從單個線條看,因起筆方式多樣,線條粗細變化的方式多有不同,但提按起伏較小,整體相對平實。尤其是主筆的線條變化,平緩含蓄,有意弱化掠筆與撥挑。

(3)中、側鋒并用

從用鋒角度來看,書手在果斷干脆的快速行筆過程中,能夠熟練地掌控筆毫。單根線條中,從起筆、行筆、到收筆,依照每個動作的筆毫自然狀態,中、側鋒并用且轉換自如。

豐富的起筆導致中側鋒并用。“下按式”的切筆致使筆毫狀態必然為側鋒,隨著快速地運筆,筆毫自然收縮,而復歸于中,如“”的切筆橫畫。同樣重按的收筆也會導致側鋒,如“”的縱筆和“”的右側筆畫,在不斷加粗下按過程中,從中鋒逐漸轉變為側鋒,最后呈完全側鋒狀態,筆尖向左下方收鋒結束。藏鋒圓筆與尖鋒入筆的方式起筆,筆毫狀態便是中鋒,如“”與“”的橫畫及縱畫、“”與“”的縱畫,均是中鋒起筆,然后一貫而下,全程中鋒。

(4)方圓兼施

在對轉折處的分析中可以發現,轉折處存在圓轉、方折、方中寓圓、圓中寓方四種情況。這種方圓的處理與搭配并沒有特定的規律,是快速書寫的自然表現,亦是書手技法高超嫻熟的表現。如“”的“戶”部左上為圓轉,表現出篆書特有的渾厚大氣,右下則圓中寓方與其對應,在渾厚中增添了幾許圓勁之感。

2.篆隸混融,結構修長

在結構上,字形欹側跌宕,隨勢而為,寬博大氣,疏密錯落。字數雖少,但高低錯落,意趣橫生。不同于《金關簡》中的典型漢隸,體勢上與漢代經典篆書墨跡《武威張伯升柩銘旌》《張掖都尉棨信》有相似之處。既保留了漢篆奇巧寬博之感,又具漢隸新體之征,使此二簡的結構凸顯出頗具新意的“混搭”樣式。

(1)縱勢為主

73EJT6:12A“篆勢”十分明顯,字形結構修長,搖曳多姿,形似小篆體勢。其最為顯著的“篆勢”現象是縱向筆畫拉長,如“”與“”的修長有度的縱畫,展現出強烈的縱向張力。修長的縱向筆畫看似隨意所至,但都恰到好處,且力到筆端,又能協調有致,呈現出果敢且極具浪漫氣息的狀態。

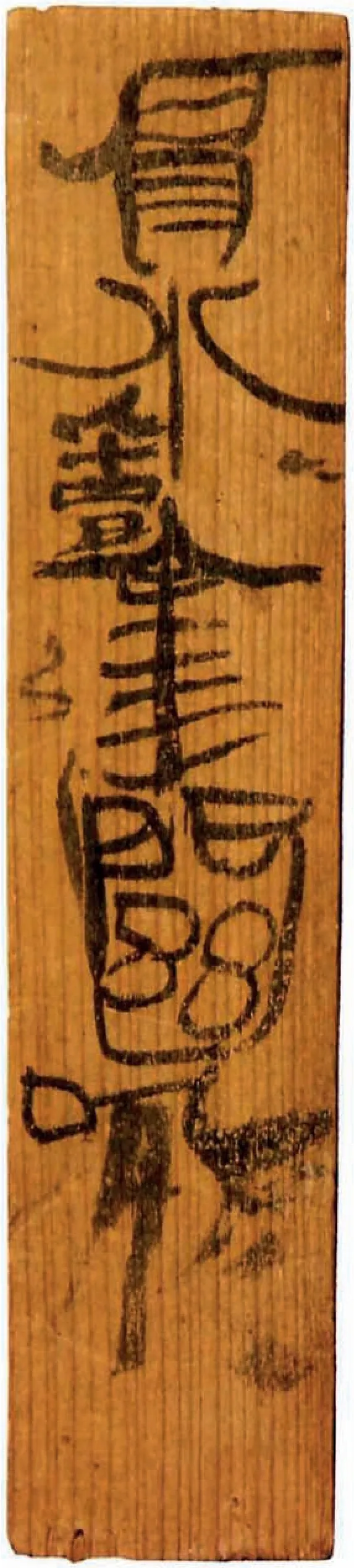

《肩水金關漢簡》73EJT6:12A

(2)揖讓穿插

73EJT6:12A結構安排十分巧妙,字形欹側生勢,既能夠整體協調,又不失靈動趣味,可見書手結構營造的高超手段。“”的上部主筆突出,有向右傾勢,下部則向左微倒,將重心拉回。“”的“門”部左窄右寬,且呈不規則形,相互依附又相對獨立,揖讓穿插十分巧妙。內部的兩個“8”字型圓弧更加精巧,雖呈斜勢,但因勢生形,借助兩邊豎畫相互依附,環環相扣,使得字形穩定。

不僅偏旁部首之間有揖讓穿插關系,筆畫之間的穿插也十分精妙。如“”的“門”部右側三畫相聚,沖突頓生,書手巧妙的運用穿插穩定了“門”部結構,顯得井然有序,又生跳宕活潑之感。

這種嫻熟又率意的結構處理手法,一方面體現書手的精湛技法,另一方面也反映了當時民間簡牘書法的創造性。

(3)篆隸混融

73EJT6:12A的書體是隸書,但含有一些明顯的小篆元素,呈現出篆隸混融現象。如“”“”畫方為圓,文字是隸,但諸多元素屬小篆的寫法。這種混融現象或許是書手不能篆而篆之,抑或是書寫個性的顯現。

3.隨勢賦形,章法絕倫

整體來說,漢簡章法不外乎密集、疏朗、適中三種類型。典型的漢隸書簡造型一般較扁,因此章法排列較為疏朗,字與字之間的間距較大,這種章法適合文字容量大的閱讀需求。73EJT6:12A的章法屬密集型,幾乎沒有字距,甚至有字與字之間穿插挪讓的現象,這在漢簡中并不常見。

73EJT6:12A這種密集型的章法主要來源于其字形結構的修長,上文已有論述。73EJT6:12A這四個字僅“水”與“金”之間有間距,兩字的間距是因為都有居中長豎,若無間距,則會出現長豎的對頂矛盾,可見書手書藝之高妙。

73E J T6:12A的密集型章法排列并非一般的字字累積,而是具有很強的欹側關系,字形的左右擺動使整體更加生動活潑,展現出搖曳有趣的章法格局,極具書法藝術價值。“”因主筆突出,整體有向右上傾斜的趨勢,且“月”部兩豎拉長,中間橫畫上移,重心較高。“”字形相對較扁,左右開張,整體有向左下傾斜之姿,重心較高,左右兩筆抬高,與“”形成倚托之勢,兩字中間的筆畫穿插精彩細膩。“”字形拉長,整體向左搖擺,動感十足,上部承接“”與“”的開張之勢,平穩厚重,連續的橫畫逐漸向右上傾斜,豎畫也向前微凸,有前沖之態,似倒又正,精彩至極。“”整體寬博,與“”遙相呼應,整體向右凸顯,左緊右放,左低右高,承接“”字,相互倚靠,內部的兩個“8”字型圓弧則向下傾倒,使“”整字平穩又具動感。

三、73EJD:307A與73EJT6:12A書風對比分析

1.用筆異同

兩簡雖書體不同,但用筆相似度很高。起筆上均脫離了傳統篆法,切筆橫生。筆法上中側鋒并用,方圓兼施,筆畫伸展開張。收筆皆露鋒出尖,率意灑脫。但仍有差異,73EJD:307A筆法相對側鋒較多,提按較大,粗細對比明顯,轉折較方,且書寫速度較快,更加肆意灑脫。

2.結構異同

在字形結構方面,兩簡均呈縱勢,且夸張主筆。但欹側取勢不同,73E J D:307A的字形結構以端正取勢為主,欹側幅度較小。73EJT6:12A的字形結構取勢更加險絕,欹側生勢,又整體協調。字形結構的疏密處理也有不同,73E J D:307A排列更加整齊統一,重心相對較低。73EJT6:12A結構空間疏密更加夸張,疏密松緊明顯,重心較高。

3.章法差異

在章法方面,兩簡區別較大。73E J D:307A因字形結構較為端正,章法采取了適中型。73E J T6:12A則采取密集型章法,上文已有論述。

四、對當代書法的意義

73EJD:307A與73EJT6:12A均屬篆隸混融型漢簡,或以隸意寫篆,或以篆意寫隸,具有獨特的藝術性及創造性。書法史上,其意義如羅振玉先生在《簡牘遺文考釋》中評價《流沙墜簡》所說:“籍以知書體之變遷,窺簡牘之體式,其裨益亦甚巨。”對于了解書體演變及簡牘的體式有所幫助。侯開嘉先生在《俗書與官書的雙線發展規律》一文中亦對此有所評價,認為這種融合現象是俗書轉向官書的“過渡書體”。

筆法上,混融式的筆法是對書體用筆解放的方式之一。例如清代書家趙之謙以北碑筆法寫篆,清末民初書家沈曾植融漢隸、北碑筆法于章草之中。筆法混融對于當代的書法創作具有更強開拓性,在書體演變早已結束的今天,可以進一步解放書寫方式,以求創新。

結構上,書體元素融合的處理方式亦對當代書法具有啟示作用。事實上,書法史上早已存在“破體”書法,但并未得到較大范圍的傳承與發展。隨著簡牘的不斷挖掘,大大開拓了當代創作者關于書體融合的想象空間。