基于行動者網絡理論的社區韌性研究:理論框架與應用分析

李東泉 王晨哲 李雪偉

摘要:社區韌性作為特定地理空間采取集體行動應對外來沖擊的反應、適應和恢復能力,其獨特的尺度特征是韌性向社會科學演變過程中與社區相結合的產物,社會資本是社區韌性從日常生活構建向應急集體行動轉換的核心要素。行動者網絡理論為社區韌性研究提供了新的理論視角和分析工具,有助于深化對社區韌性的認識,并為今后的實證研究和應急實踐提供啟示:首先,社區社會資本的形成不僅依賴居民日常生活中的互動,還受到社區建成環境和制度環境的影響,日常與應急狀態下的情景轉換則為發現異質性行動者提供了基礎;其次,異質性行動者達成應急集體行動的轉譯過程,展示了日常生活中形成的社會資本在應急時發揮作用的機制;再次,行動者在應急過程中因互動而形成的動態網絡,能夠揭示社區韌性應對外來沖擊的演化機制,并受到行動者性質及社區社會資本的影響。

關鍵詞:行動者網絡理論; 社區韌性; 社會資本; 集體行動; 轉譯

一、 問題的提出

人類在享受工業化、現代化和城市化紅利的同時,“風險社會”也隨之登上了歷史舞臺。人口大規模、高密度與異質性聚居是大城市的基本特征,快速城市化則加劇了城市內部社會空間的異質性,同時提高了風險的集聚性。在各種突如其來的自然和人為災害面前,城市這個開放復雜系統往往表現出極大的脆弱性,正逐漸成為制約人類生存和可持續發展的瓶頸問題[1]。其中社區作為城市居民生活和社會治理的基本單元,是應急管理的前沿陣地,并直接決定城市的總體防災減災水平[23]。近幾十年來,隨著一系列災害的發生,政策制定者、實踐者和大眾都越來越多地認識到社區對災害的預警、應對和恢復作用[4]。加強社區韌性建設,既是國家應急管理的一個支點,也是韌性城市建設的有效尺度[5]。

國內的社區防災工程技術已取得了較大的成就并積累了諸多實踐經驗,但對防災過程中關于社區社會性的思考相對匱乏[6]。2020年新冠肺炎疫情影響到全國后,社區在疫情防控中的作用受到高度重視。在全國上下一心抗擊疫情的過程中,城市規劃和公共管理界對社區韌性給予了前所未有的關注。城市規劃界延續城市防災規劃和韌性城市建設的思路,側重物質設施的供給與評價指標體系的構建;公共管理學界則側重社會治理體系的制度環境建設,從多層級治理、平戰結合、居民參與等角度提出建設策略。這些研究和舉措無疑有助于提升社區韌性,但忽略了社區韌性的尺度特性,即其不僅需要工程、建筑等物理條件的完備,也需要社會條件和制度因素的支撐以發揮優勢[7]。新冠肺炎疫情發生后,這部分內容開始得到重視,但尚處于起步階段,對于應急時真正發揮作用的要素以及要素之間通過互動應對外來沖擊的機制尚不清楚,特別是對于日常和應急之間的關系缺乏深入研究,因此尚未形成清晰的社區韌性建設路徑。而且,這些要素彼此之間的關系以及它們在災害發生時表現出來的社區之間的差異,是自上而下的防災規劃或應急規劃所不能覆蓋的特點。為此,需要新的理論為研究提供支持,以提出有針對性的社區韌性建設路徑。

行動者網絡理論重視異質性行動者及其能動性的特點,為社區韌性研究提供了創新視角。行動者網絡理論中的行動者指的是任何做出行動或介入他者行動過程中受到影響的人或事物,其首要特點是異質性,包括人類和非人類;其次是行動者的能動性,特別是要重視非人類行動者也會制造差異或產生影響;此外,行動者既然有能動性,必然會產生互動過程,因此要在行動中去追蹤行動者的蹤跡,從而了解行動者之間的聯系。而行動者網絡理論中的網絡,指的是異質性行動者通過轉譯機制彼此溝通聯系,以實現利益最大化[8]。這些特征,為社區韌性研究提供了新的理論基礎和分析工具。

本文首先通過國內外文獻綜述介紹韌性概念從工程科學到自然科學再到社會科學的演化過程,指出社區韌性有別于城市韌性和家庭或個體韌性的獨特內涵及其與社會資本的關系。進而從行動者(actor)、轉譯(translation)和網絡(network)三個核心概念入手,分析行動者網絡理論對社區韌性研究的適應性。最后,分別從社區日常與應急狀態的情景轉換中發現異質性行動者、轉譯過程實現社區應急集體行動和應急不同階段呈現的社區動態性網絡三個方面展示行動者網絡理論在社區韌性研究中的應用。本文的創新之處在于嘗試將行動者網絡理論運用于社區韌性研究中的關鍵問題,即應急時真正發揮作用的要素以及要素之間通過互動應對外來沖擊的機制,對行動者網絡理論的應用領域進行拓展,同時希望對今后的社區韌性研究和應急管理實踐提供啟示。

二、 社會資本與社區韌性的關系

社會資本是反映社區韌性的核心要素,居民在日常生活中形成的社會網絡、信任和互惠的規范是應急時開展集體行動以實現社區自救和鄰里互助的能力來源。社會資本也是影響社區韌性的因變量和社區韌性建設的自變量,理解社會資本與社區韌性的關系,是開展社區韌性研究的前提。

(一)社區韌性的尺度特征突出了社會資本的重要性

不論是韌性治理領域還是應急管理實踐,之所以強調社區韌性的重要性,主要在于,作為一種應對外來沖擊的能力,除了韌性的普遍性特征之外,社區韌性還具有獨特的尺度特征,這種尺度特征具有不可替代的作用,從而將其與城市韌性或個人/家庭韌性區別開來。建筑學中的尺度是一種表現建筑正確尺寸或者表現所追求的尺寸效果的能力,通常以人的身體為標準形成物質環境的建設標準,后外延至城市規劃與設計領域,宜人的建成環境是塑造城市空間的基本目標。尺度在地理學研究中也具有重要作用,分為地圖尺度、觀察尺度、測度尺度、運行尺度和解釋尺度,其中人文地理學認為存在從身體到地球的垂直等級,而某些類型的活動與特定的尺度相關[9]。與人文地理學的界定相似,韌性研究可以分別從國家、城市、社區、家庭和個體等不同尺度展開,其所擁有的特征并不一樣。因此,認識社區韌性的尺度特征是開展社區韌性建設的前提。而社區韌性的尺度特征是在韌性含義向社會科學演變的過程中與社區這一獨特地理空間以及社區的本質含義相結合的產物。

“韌性”最初的含義來自材料學,是指材料受外力時對折斷的抵抗能力。從概念認知的發展來看,國外對韌性理念的研究過程被歸納為“工程韌性”“生態韌性”和“演進韌性”的變換[10]。在多個學科領域的轉移過程中,韌性發展出社會科學層面的含義,指事物快速適應外部變化和從危機中恢復的能力[11],即韌性的社會科學含義集中表現為一種能力。韌性所強調的抗沖擊能力隨著日益變化的外部環境而受到廣泛關注,被應用到不同尺度的治理研究中,成為全球治理中廣泛使用的習慣表達[12]。

在應急管理實踐中,社區韌性是韌性被應用于城市防災研究后而產生的概念,相關研究主要從災害應對背景下社區所具有的基本特性——持續性、適應性、轉變性——展開[10,13]。社區的本質是特定空間范圍內的人群、互動關系以及建立在此基礎上的共同體意識。基于社區的本質特征,社區韌性是指鄰里或者其他特定地理空間采取集體行動抵抗沖擊、盡快恢復正常秩序的能力[14]。與其他尺度的韌性相比,社區韌性不可替代的作用體現為,當災害發生時,能夠通過集體行動調動各種社區資源,實現社區自救和鄰里互助,從而與政府及其他主體形成合力,作為城市應急服務的有效補充,彌補區域整體應對風險能力和抗災能力的薄弱環節,以更有效地應對風險沖擊。

基于社區韌性的尺度特性以及韌性在應急管理實踐中的發展,國外研究者近年來對社區韌性的重視已經超越了早期僅對工程防災減災等物質環境建設的關注,進而轉向社會性內容。盡管物質要素或工程要素是社區韌性的基礎組成部分,但相較于其操作可控的特性,與人有關的因素由于更為復雜和多樣,因此被學者作為重點研究對象予以關注[1516]。國外學者通過大量文獻研究發現,社會資本在社區應對災害過程中的各個階段都發揮著積極作用,是社區韌性社會性含義的集中體現[14],并主要通過社會網絡的參與而產生[17]。總之,社區韌性對社會資本的強調傳遞了這樣一種信念:社區內的個人之間以及個人和社區之間具有較為頻繁的互動,在需要時,社區內的個人能從社區或者社區能從個人處得到有效的幫助。這一特性也使得社區韌性更符合應急管理實踐需要:一方面,它指的是社區要為個人提供物質需求和保障,如飲水和食物;另一方面,它也反映出個人對社區的認知和歸屬感,比如個人在社區中的安全感、社區資源的可獲得性、社區凝聚力以及對社區領導力的信任等[18]。

(二)社會資本影響社區韌性的機制

社會資本作為社區韌性的關鍵要素,主要通過社會資本類型與個體嵌入網絡影響社區韌性。

社會資本表現為居民日常參與的網絡以及由此產生的互惠的規范與信任[19],并進一步分為橋梁性(bridging)、黏結性(bonding)和連接性(linking)社會資本。社區韌性對社區社會資本的重視,突出了社區及其成員主觀能動性的發揮,關注社會網絡的構建和社區的集體行動[20]。與其他情境下的集體行動類似,三類社會資本的形成機制不同,在應急中發揮的作用也不同。對于社區韌性來說,黏結性社會資本能夠讓居民團結起來,互相幫助,共同應對外來沖擊。橋梁性社會資本能夠在突發狀況下幫助社區從外部獲取資源和信息。在應對災害的具體情境中,黏結性社會資本主要通過家庭和鄰里之間互相提供援助來體現,可以減少個體在災難期間向組織尋求正式援助的可能性,同時增強回應受害者需求的緊急社會行動能力[21],因此是最常見的網絡形式。相較于黏結性社會資本,日常生活中的橋梁性社會資本更強調與其他社區成員、組織機構的聯系,反映居民群體與其他具有影響力、權力、權威或控制權的群體或網絡之間的關系。在災害情境下,橋梁性社會資本已被證明能夠為社區恢復提供新的機會和信息。由于這種資源需要通過外部的社會組織和更多正式渠道實現,個人和家庭在此方面通常力不從心[22]。這一發現同時彰顯了連接性社會資本的重要性。連接性社會資本主要用于描述個人或社區的網絡如何與擁有非常不平等的權力或資源者形成連接,可以被簡單理解為與社區外部的權力結構相關、具有特定表現形式的橋梁性社會資本,或者說是一種垂直連接的橋梁[23],從而讓社區獲得更多外部資源支持。

社會資本在應急時發揮作用,還需要個體在社會網絡中的嵌入。嵌入(embeddedness)是社會網絡理論中的重要概念,最早由波蘭尼(Polanyi)提出,格蘭諾維特從社會網絡影響人類經濟行為的角度創新性地重構嵌入概念,將社會關系納入經濟行為分析中,成為嵌入理論研究的里程碑[24]。以集體行動為例,按照格蘭諾維特的理論,人們的行為會因其所處的社會網絡不同而有差異;與此同時,通過這些網絡,個體也能夠嵌入提供各種支持的社會關系之中[25]。

嵌入概念更好地解釋了社會資本影響社區韌性的機制。應急時社區集體行動所依賴的社會資本雖然是一種集體社會資本,但與居民個體緊密相關。由于網絡和嵌入機制的存在,一方面,個體層次的社會資本一經創造,就會有益于相關社會結構內的所有個體;另一方面,集體社會資本借由社會網絡而結成的平等關系將各種資源嵌入其中,不僅對組織的整體發展有利,而且對組織內部的每一個個體都有益處[26]。也就是說,如果個體嵌入程度高,表現為對社區認同感、歸屬感高,不僅在應急時有利于形成社區集體行動,而且能夠將個體資源與社區共享;與此同時,相對弱勢的居民則可以從社區獲得資源,從而實現社區自救和鄰里互助。美國社會學者克里納伯格在對1995年芝加哥熱浪的研究中發現,在由極端天氣造成的災害發生時,獨自居住的老年人由于缺乏社會支持網絡,成為受災害影響最大的群體[27],可見個體嵌入社區的重要性。

(三)日常生活影響社區社會資本的機制及其與應急行動者的關系

社會資本對社區韌性如此重要,那么社會資本又是如何形成的呢?對于社區這一獨特空間尺度來說,除了居民日常生活中通過參與而形成的社會網絡,社區建成環境和制度環境分別通過日常社會資本培育和應急集體行動影響社區韌性。

理論上而言,社區社會資本來源于社區志愿性團體中成員間的互動、非正式的鄰里互動或社區層面的集體合作行動[28]。但居民參與以及社會資本的形成還受到社區制度環境和建成環境的影響。社區治理作為社區韌性的制度環境,其主要作用機制是通過各種正式和非正式網絡,幫助社區居民之間以及社區內外之間建立互動關系。在日常生活中,社區治理通過多元治理主體開展社區活動,培育社區社會資本。在應急期間,通過多層級主體的嵌入,構成社區應對外來沖擊的行動者網絡。行動者的性質及其在網絡中的嵌入程度,決定其資源獲取與調動能力,進而影響社區韌性。社會資本中的連接性社會資本體現了社區治理對社區韌性的作用機制。與居民個人借由個人社會網絡獲得的社會資本不同,連接性社會資本來自社區治理體系日常運行過程中社區與外部權力結構建立的聯系。在中國的制度環境下,連接性社會資本的作用有可能成為影響社區韌性的重要因素。由于非正式網絡的存在,這種連接性社會資本通常表現為個人與組織甚至個人與個人之間的關系。

大量研究表明,建成環境對社會資本產生影響,并且可通過改變建成環境質量來培育社區社會資本。現有研究已經證實,合理的空間結構規劃,能夠使各個空間彼此相互連通,提高社區的交流溝通能力;空間布局結合地方文化和環境特色,更容易使居民建立對社區的認同感;空間布局疏密結合,增加靈活性,在面對災害沖擊時則能夠提供更多避害空間選擇,提高韌性[29]。在災害發生時,建成環境不僅提供應急避難空間和設施,其質量差異亦對社區應急措施產生影響[30]。總之,建成環境一方面通過影響社區社會資本進而影響社區韌性,另一方面也是應對外來沖擊時的行動者之一。前者主要表現在日常生活中,通過社區物理邊界、建成環境特色、公共空間和公共設施的構成與可達性等影響居民社區認同感和社會交往行為;后者主要表現在應急時,這些要素發揮的能動性作用能夠影響其他行動者的決策和行為。也就是說,社區建成環境是居民之間形成各類社會網絡的空間基礎,能夠培育社會資本并影響集體行動的產生。在《熱浪:芝加哥災難的社會剖析》一書中,美國社會學者克里納伯格通過兩個相鄰社區的比較研究發現,由于建成環境和日常生活方式的差異,兩個社區居民的社會網絡和社會資本明顯不同,即便具有相似的社區社會結構,比如少數民族聚居、老齡化和低收入群體較多,在面對極端高溫氣候災害時,兩個社區居民的表現卻截然不同,災害造成的傷害也有天壤之別[27]。

三、 行動者網絡理論對社區韌性研究的適應性分析

鑒于社會資本與社區韌性的關系,以及社區制度環境和建成環境等非人行動者對社會資本的影響,行動者網絡理論為社區韌性研究提供了新的視角。

(一)行動者網絡理論的三個核心概念

行動者網絡理論(actornetworktheory,ANT)由法國社會學家布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)在米歇爾·卡龍(Michel Callon)和約翰·勞(John Law)等學者的理論基礎上于20世紀80年代中后期構建,其核心觀點是應對稱地看待自然和社會對科學知識的解釋功能,并通過經驗研究,將科學知識視為異質性行動者網絡借助轉譯(translation)機制進行建構的產物[3132]。

行動者網絡理論有三個核心概念——行動者、網絡和轉譯。行動者網絡理論中的行動者具有兩個特性:一是能動性,二是廣泛性[33]。所謂能動性是指,行動者并非功能主義者眼中的占位符,即預先設定好的角色,其行動可以預計,而是具有造成差異的能力。在這種意義上,行動者都是轉譯者,任何信息、條件經過行動者后都會發生變化。廣泛性是指,行動者不僅包括人,還包括觀念、技術、生物等非人物體,任何通過制造差別而改變了事物狀態的東西都可以被稱為“行動者”。

網絡是指一系列行動的締結,所有的行動者,包括人與非人,都是轉譯者,他們通過行動不斷地產生轉譯效果。進一步地,不同的行動者在利益取向、行為方式等方面都是異質的;網絡的穩定性取決于各個行動者利益的不斷轉譯,網絡內部也可能因異議而出現偏離網絡的力量[32]。這里的網絡不是純技術意義上的網絡,也不是對人類行動者之間非正式聯結的表征的結構化網絡,而是一種描述連接的方法,強調工作、互動、流動、變化的過程[33]。

轉譯是指在行動者之間、行動者和場所之間進行談判、動員、代表和置換的過程[34]。通過轉譯,關鍵行動者將自己的興趣(利益)轉換為其他行動者的興趣(利益),使其他行動者認可并參與由關鍵行動者主導建構的網絡。轉譯過程是行動者網絡的核心環節,包括問題呈現、利益賦予、征召和動員四個基本環節[35]。實際上,轉譯是一個持續的過程,因為網絡并非永久不變,新的行動者進入,現有行動者離開,或者聯盟發生變化都會導致“黑箱”被重新打開,相關內容需要被重新考慮[36]。轉譯過程影響著行動者網絡的形成和運作,對于具體實施這些步驟的主體——行動者來說,其身份、影響力、意愿、利益訴求等都會影響轉譯的效果[34,3739]。

簡而言之,作為理論,行動者網絡理論在批判傳統社會科學的認知基礎上建立與發展,其之所以受到人文社會科學和自然科學的廣泛關注,魅力在于其獨特的世界觀——不同于現有的以人為中心的“霸權、支配”(hegemonic)和二分法規范,該理論將人與非人進行對稱性考慮[3941],特別是將非人類,包括動物、科技、環境等,視作與人類行動者具有同樣的能動性,并提倡將它們一起納入社會分析當中[42]。作為分析工具,行動者網絡理論提供了一種將對日常社會實踐的理解傳遞到更廣泛的關系網絡框架中的方法[43],更適用于中微觀范疇的研究[32]。在用于解釋特定研究問題時,行動者網絡理論視角下的研究要求承認人類和非人類因素都是事件進程中的行動者;要重視人與物、人與其所處環境的交互作用,要著重觀察網絡的產生過程[42]。從運用行動者網絡理論展開的實證研究中可以發現,行動者網絡理論并不能預測行動結果,而更多的是作為一種分析工具,其考慮到了許多不同的因素,有助于理解不同背景下事件成功或失敗的原因。同時,它也是一個極其強大的規劃工具,能夠確定事件發生的必要環節[38]。

(二)行動者網絡理論對社區韌性研究的適應性分析

行動者網絡理論對于社區韌性研究的適應性體現在四個方面:

第一,行動者網絡理論的提出突破了傳統社會學的認知方式,認為社會并不存在固有秩序,而是處于不斷變化中的異質性元素之間的聯系,社會學家的任務是要去追溯一個行動的網絡[44]。對常態下運行的人類社會來說,這一觀點較為激進,但固有秩序遭到沖擊正是災害發生后的社會現實。因此,該理論適用于社區韌性的實證研究。

第二,行動者網絡理論中的網絡,并不是指一般社會網絡理論所關注的具有結構性特征的網絡,而是指由無數能動的行動者在互動聯結過程中形成的一系列動態痕跡。社區韌性同樣具有動態性,表現為災害發生后的應對、適應和恢復能力,而且每個階段的行動者網絡并不一定相同,比如在新冠肺炎疫情期間,下沉干部在社區抗疫中發揮了重要作用。行動者網絡理論中的網絡,可以用來描述應急不同階段由異質性行動者所構成的互動關系,并通過分析其影響因素來揭示行動者互動所形成的應對外來沖擊的機制。

第三,行動者網絡理論中的行動者類型多樣,不僅限于人類行動者,且都具有能動性。雖然社區韌性的關鍵是社區自救,但在中國城市社區場域中,社區韌性并不僅僅依賴居民自身,在政府干預的社區治理模式和黨建引領基層治理創新的制度環境下,來自社區外部的行動者在社區韌性中也發揮著重要作用。比如像下沉干部這種來自制度環境中的行動者對應急網絡結構的改變,可能是探討中國式社區應急機制的關鍵點。此外,不同類型社區建成環境在邊界、公共空間、建筑形態、公共服務設施可達性等方面的差異,不僅對居民社區歸屬感和社區社會資本有影響,還直接影響應急期間其他行動者的決策,因此也是與社區韌性有關的行動者之一。

第四,除了異質性行動者、動態性網絡之外,行動者網絡理論的第三個核心概念是轉譯,用來解釋各行動者通過構建網絡實現自身利益最大化的機制。轉譯中的關鍵是強制通行點(obligatory passage points,OPP)機制,并借此體現行動者之間的聯結[45]。對于災害發生后的社區自救來說,臨時制訂的一些居民必須遵守的規則,就是這樣的強制通行點,比如疫情期間社區居民自發組織動員起來分享物資信息、制訂分配方案等。

綜上,社區韌性涉及包括社區居民以及建成環境和制度環境在內的異質性行動者,而且由于風險的不確定性,行動者必然具有能動性和動態性,需要通過轉譯過程實現集體行動目標。

(三)基于行動者網絡理論的社區韌性研究框架

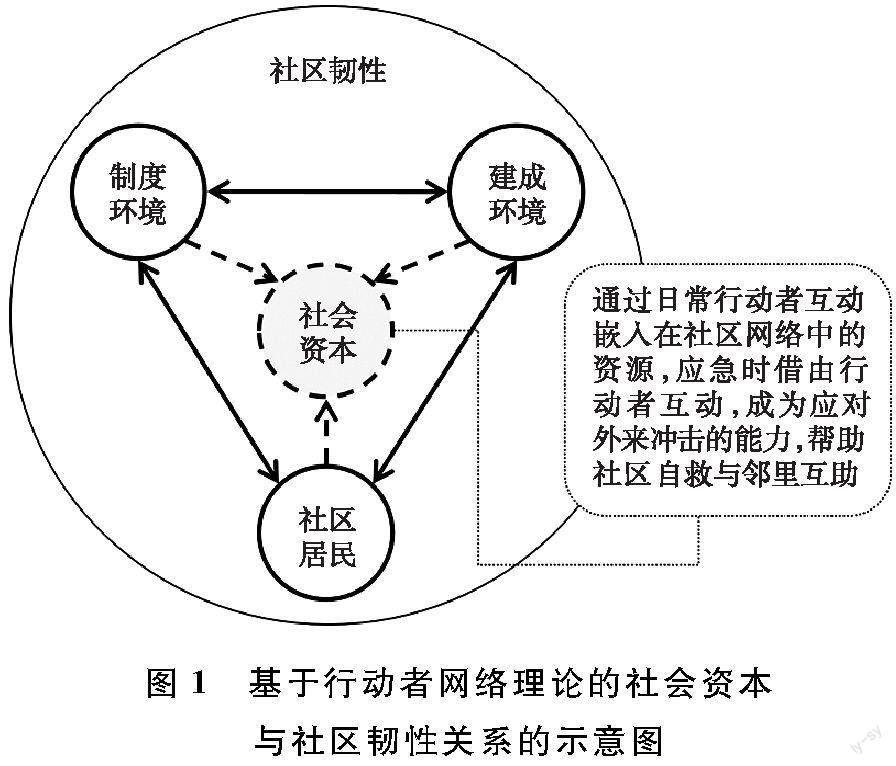

根據社會資本與社區韌性的關系,以及行動者網絡理論對社區韌性研究的適應性分析,建立如圖1所示的理論框架。圖1表明,社區韌性的構成要素來自社會、物質和制度三個維度,社區韌性的尺度獨特性要求社區韌性建設強調社會性內容,建立在居民個人的社區歸屬感以及居民間關系基礎上的社區社會資本為關鍵指標;物質要素來自社區建成環境,制度要素通過社區治理影響社區社會資本的制度環境。社區韌性的作用機制分為日常社會資本的形成機制、應急時的動員機制以及應急網絡的演化機制。其中,社會資本既是自變量,又是因變量。在應對外來沖擊時,社會資本是影響社區能否順利開展社區自救和鄰里互助的關鍵性自變量;而在日常生活中,改善社區環境、促進居民互動、提高社區社會資本是社區韌性建設的重要內容(見圖2)。

這一理論框架對社區韌性研究的指導意義在于:首先,社區韌性作為特定地理空間采取集體行動應對外來沖擊的反應、適應和恢復能力,特別強調體現行動者能動性的社會性內容。社會資本是關鍵指標,即日常生活中行動者互動形成的社區歸屬感、社會網絡、信任與凝聚力等社會資本,能夠在應急時促成集體行動,開展鄰里互助和社區自救。其次,社區韌性不僅與居民個體的社會屬性有關,還涉及社區建成環境和制度環境中的諸多要素。根據行動者網絡理論,這些要素都是具有能動性的行動者,在日常生活中參與社會資本的構建,在應急時提供資源,與居民一起應對外來沖擊,即社區韌性由不同性質的行動者及其互動機制所決定。再次,鑒于大城市內部日益明顯的社會空間分異現象,社區韌性同樣具有差異性,社會資本為此提供測量指標和路徑指引。 也就是說,社會資本作為社區韌性的關鍵要素,不僅直接解釋社區尺度的韌性表現,而且能夠通過社會資本整合其他社區行動者,反映社區間的韌性差異性。

四、 行動者網絡理論在社區應急研究中的應用

前文述及,隨著風險社會的到來,學界和各級政府雖然對社區韌性的重視不斷加強,但當前的研究中對于應急時真正發揮作用的韌性要素以及要素之間如何通過互動形成應對外來沖擊的機制尚不清楚。鑒于社會資本與社區韌性的關系,行動者網絡理論為探索這一研究問題提供了新的理論視角。在圖1和圖2的理論框架指導下,運用行動者網絡理論提供的分析工具,可以發現應急時的行動者、行動者互動構建的應急網絡及其發揮作用的機制。

(一)異質性行動者的定位及其日常與應急狀態下的角色轉換

行動者網絡理論用于社區韌性研究,首先有助于確定各類行動者,包括非人行動者、關鍵行動者以及行動者在日常與應急狀態下的角色轉換。

大多數社會科學理論中的行動者指的是居民或者組織,對于社區韌性來說,卻不止于此。社區韌性的行動者首先來自社區居民,這是社區韌性中的核心主體。其次來自社區治理的制度環境,包括參與社區治理的外來主體和治理方式。前者在行動者網絡中指的是非居民主體,包括不同性質的組織和個人。治理方式指治理主體在社區場域內開展的各種社區公共活動,如選舉、文化娛樂、志愿活動等等,能夠幫助構建社會網絡,促進社區社會資本的產生。這些活動需要場地,社區建成環境就是第三類行動者,包括為居民社區公共活動提供空間載體的社區公共空間,如小區公共綠地、廣場、社區公共設施等。

其中,社區建成環境是非人行動者的主要來源。自然環境對韌性的影響已經得到國際社會的廣泛認同,對于城市社區來說,社區建成環境對社區韌性的影響更為重要。建成環境是指人為建設與改造的各種建筑物與場所,以及那些可以通過政策、人為行為改變的環境。現有研究關注社區建成環境與工程韌性(engineering resilience)的關系,主要表現為通過建成環境提供各種應急所需的設施[46],這也是各國政府主導下的各類韌性規劃中的主要建設內容。社區建成環境不僅在日常生活中與社區社會資本有關,而且也是應急時體現社區韌性差異的行動者,因為這些差異會影響應急時其他行動者的決策。而在日常生活中,邊界作為體現“社區”地域空間屬性的基本要素,通過劃分社區內外部建成環境,對居民心理和行為產生影響,能夠起到培育社會資本的作用。

社區韌性的尺度特征所具有的不可替代的作用是能夠通過集體行動調動各種社區資源,實現社區自救和鄰里互助。其中,強大的社區領導力、可信任的溝通渠道、緊密的鄰里關系等,能夠有效促成集體行動,是抵御外來沖擊、實現社區自救的重要因素[16]。根據社區韌性與社會資本的關系,來自社區自治組織的領導者很可能成為應急時的關鍵行動者,因為他們平時在與居民的互動中建立了社區信任關系,并且熟悉社區其他行動者的情況。但是,如果社區缺乏這樣的領導者,或者受應急狀態下的不確定性影響,也可能促使其他居民成為社區領袖。在中國一些大城市應對新冠疫情期間,都有居民中的企業高管、居家干部出面,帶領居民團購物資、配合政府開展防疫工作的案例。這就是典型的行動者在日常與應急狀態下的角色轉換,是社區韌性的特征之一。這些核心行動者通常具有共性,如較強的領導力、組織力、判斷力、觀察力以及擁有較高的社會地位、更多的社會資源或專業知識等。這些屬性使他們能夠在非常態的情況下取得居民的信任,有效開展社區自救。但他們在日常生活中很可能看上去只是普通居民,甚至也并不熱心參與日常性的社區活動。其在應急時能夠挺身而出,是自身利益與社區集體利益的一致性所致。在這種情況下,社區是否有可信任的溝通平臺,事關核心行動者的定位。他們日常生活中與居民之間的關系如何,是否能夠在應急時取得居民的信任,則事關其角色轉換的順利與否。其他行動者也同樣面臨日常與應急狀態時的角色轉換。在日常生活中,社區建成環境作為居民生活與社會交往的主要空間載體,蘊含著居民的交往關系和隱藏于其中的社會網絡結構。在應對外來沖擊時,這些建成環境要素同樣被賦予其他角色,發揮其在應急網絡中的作用。比如2018年8月,印尼著名的旅游島吉利特拉旺安島(Gili Trawangan)在地震發生數小時后,島上一處社會中心成為游客、當地人和受傷者的分流中心和聚集地,接受過強制急救培訓的潛水教練轉變為主要的救助人員,社會中心具備領導力的個人站出來創建秩序,尤其是依據其他人的技能委派任務(醫護、安撫、尋求物資等)[47]。這些實例都說明了應急中異質性行動者的作用及其在日常與應急狀態下的角色轉換。

(二)行動者通過轉譯實現社區應急集體行動

在社區韌性研究中,轉譯是指關鍵行動者聯合其他行動者,就應急時社區面臨的緊迫問題達成共識,并將其他行動者納入網絡,集合社區資源,確定各自的責任與任務,從而開展社區自救的過程。關鍵行動者是否能夠聯合其他行動者發起集體行動,需要社會資本的支持。首先,社區社會資本受居民社會屬性的影響,因此,不同社會階層的居民及其社區歸屬感的差異,將影響應急資源的可獲得性。其次,社區社會資本的培育與社區建成環境特點以及在社區開展的各種活動有關,因此不同社區類型的社區韌性存在顯著差異。再次,更關鍵的是,作為嵌入在社區社會網絡中的資源,社會資本需要行動者發揮能動性,如此,才能在災害發生時有效應對外來沖擊,實現社區自救與鄰里互助。

行動者能動性的發揮表現在轉譯過程中。轉譯過程通常包括問題呈現—利益賦予—征召—動員四個基本環節。借鑒文軍和陳文婧提出的中國社區協同治理的轉譯實踐模式[48],可以將應急期間的行動者轉譯過程分為四個階段:一是問題化階段。在社區進入應急狀態時,關鍵行動者要通過信息收集對外部環境變化和社區現實條件做出及時判斷,明確社區需要解決的迫切問題;其他行動者則要及時表達需求、提供信息。在這個階段,日常生活中建立的社會網絡會產生積極作用。二是利益相關化階段。在明確各類行動者的需求之后,關鍵行動者要根據現實條件、迫切問題和資源情況平衡不同行動者的需求,并制訂計劃。這一階段是不同行動者之間的資源交換階段。三是征召階段。該階段是行動者參與網絡建構的保證,需要關鍵行動者通過各種方式,將其他行動者吸納到應急行動者網絡中。四是動員階段。關鍵行動者要聯合其他行動者共同應對突發情況,將計劃付諸實施。該階段會產生行動者之間的真正互動,被吸納到網絡中的行動者要發揮自身優勢,利用各種資源,產生合作,通過有效的集體行動開展社區自救。

與日常狀態不同的地方在于,應急期間的轉譯過程可能在極短的時間內完成。社區韌性作為應對外來沖擊的反應能力、適應能力和恢復能力,分別對應災害發生時的應急前、中、后期,相應地,每個時期轉譯所面對的問題并不一樣。比如:前期需要收集信息,對災害的影響做出判斷,并做好應對;中期需要動員各類資源,開展救助活動;后期則需要減低災害帶來的損失,積極恢復正常的生產生活。因此,參與的行動者數量和類型可能發生變化,從而導致行動者網絡形態具有動態性。最后,在整個過程中,異質性行動者是否能夠順利通過強制通行點,是轉譯實現社區應急集體行動的關鍵。

(三)動態網絡揭示行動者互動形成的應對外來沖擊的機制

社區韌性作為應對外來沖擊時的反應、適應和恢復能力以及異質性行動者的能動性特征,使應急期間的行動者網絡呈現動態性,能最大限度地還原行動者網絡的形成與運行過程,以及網絡不斷演化的原因,可用以解釋社區韌性通過行動者互動形成的應對外來沖擊的機制。

首先,應急時行動者網絡的形成依賴社區社會資本存量和關鍵行動者在日常社會網絡中的嵌入程度,可以通過網絡密度、中心度等網絡結構特征進行描述,同時,這些特征也代表了個體動員社會資本的能力。也就是說,在應對外來沖擊的社區集體行動中,關鍵行動者在網絡中的地位和擁有權力的大小,能夠影響集體行動的結果。

其次,因為應急狀態時的不確定性以及行動者的能動性,在應急的不同階段會呈現不同的行動者網絡,從而使應急行動者網絡具有動態演化特征。在應急前期、中期和后期,隨著外部環境的變化,行動者面臨的問題不同:在災害即將發生時,社區是否能夠及時感知并提前做好準備,或者迅速做出反應;災害發生時,社區是否能夠有效開展救助活動,將損失降低到最小;災害發生之后,社區是否能夠恢復常態,表現為降低生命財產損害、撫平心理創傷、分享信息以重新獲得工作機會、恢復社會秩序等。在此過程中,所需要的資源、解決問題的方式、涉及的行動者數量和類型都不同,為實施社區集體行動而締結的行動者網絡,不論在網絡規模還是網絡結構、互動方式上,也都會隨事件演化而發生變化。對網絡動態進行跟蹤和分析,從中發現關鍵行動者以及行動者獲取信息、利益賦予、溝通動員、任務分配和決策實施的方式,能夠揭示社區應對沖擊的獨特機制,是填補當前社區韌性研究空白的必由之路。

再次,應急行動者網絡的演化動力機制與社會資本有關。應急時的動態網絡形態與日常生活中的社會網絡可能存在很大不同。日常生活中的社會網絡具有結構性特征,但應急的突發性需要行動者快速反應,且能夠靈活應變。因此,網絡不僅處于動態演化之中,并且具有臨時性,其結構性特征難以把握。但是,應急時的行動者網絡和日常生活中的社會網絡也具有相關性。除了日常生活中構建的社會資本是應急時組織社區集體行動的保障之外,災害發生時,外來沖擊的不確定性還要求相關行動者要不斷學習,及時調整應對策略。這種能力建立在社區中人與人以及人與環境的關系基礎上,取決于與社區韌性有關的行動者的構成以及應急期間的行動者網絡。正是由于以社會資本為代表的社區韌性的社會性內容主要考察行動者之間的關系,社區韌性的能動性特點才突顯出來。

五、 結 語

社區韌性可謂是城市社會穩定與可持續發展的基石,不僅能夠提高社區應對風險的能力,而且對居民日常生活質量具有重要影響,也是彌補快速城鎮化進程中由于城市規模快速擴張而帶來的社會斷裂、自組織能力下降的基礎性工作,具有重要的現實意義和理論價值。2020年開始影響全國的新冠肺炎疫情,讓各地深刻認識到社區的重要性,為開展社區韌性建設的實證研究提供了機遇。目前國內城市規劃界的研究主要側重物質空間和基礎設施建設,公共管理學界則側重社會治理體系。雙方雖都認同居民參與的必要性,但總體而言,對社區韌性的認識主要是城市尺度或社會尺度的延續,對社區韌性的獨特性研究尚顯薄弱,因此提出的建設措施缺乏針對性。相比城市韌性建設的系統性,社區韌性的獨特性是指居民個人對社區的認同感和歸屬感、社區資源的可獲得性以及社區凝聚力,能夠在災害發生時幫助社區實現自救與鄰里互助。除了居民社會屬性差異對社區韌性有直接影響外,社區建成環境提供空間與設施,制度環境引入多元主體開展社區活動,等等,都有助于促進居民交往,進而形成社區韌性所依賴的社會資本。在災害發生時,以社區為單位,因地制宜采取措施共同應對外來沖擊,體現了社區韌性的能動性和動態性特征,并表現為不同的行動者網絡。其中,建成環境、制度環境和社區居民一樣,是影響社區韌性的行動者。這種獨特性不僅為多元維度影響下的社區韌性建設研究提供了切入點,也為多學科交叉研究找到了結合點。希望本文的研究在拓展行動者網絡理論應用領域的同時,還能夠用于指導關于社區韌性的實證研究,從而為今后的社區韌性建設實踐提供新的啟示。

[1]?黃曉軍,黃馨.彈性城市及其規劃框架初探[J]. 城市規劃, 2015(2):5056.

[2] 陳濤,羅強強.韌性治理:城市社區應急管理的因應與調適——基于W市J社區新冠肺炎疫情防控的個案研究[J]. 求實, 2021(6):8395.

[3] 崔鵬,李德智,陳紅霞,等.社區韌性研究述評與展望:概念、維度和評價[J]. 現代城市研究, 2018(11):119125.

[4] SCHOCHSPANA M, GILL K, HOSANGADI D, et al. Topdown and bottomup measurement to enhance community resilience to disasters[J].American Journal of Public Health, 2019,109: 265267.

[5] 吳曉林.城市社區如何變得更有韌性[J]. 人民論壇, 2020(29):1921.

[6] 蔣浩宇,劉佳欣,孫憶凱.社區資本在韌性社區防災體系構建中的應用探討——以臺灣白云里社區為例[C]//2017城市規劃年會論文集,2017:156167.

[7] 彭翀,郭祖源,彭仲仁.國外社區韌性的理論與實踐進展[J]. 國際城市規劃, 2017,32(4):6066.

[8] 邢杰,黎壹平,張其帆.拉圖爾行動者網絡理論對翻譯研究的效用[J]. 中國翻譯, 2019(5):2835.

[9] 李小建.經濟地理學研究中的尺度問題[J].經濟地理, 2005(4):433436.

[10] WALKER B, HOLLING C S, CARPENTER S, et al. Resilience, adaptability and transformability in socialecological systems[J].Ecology and Society, 2004, 9(2): 5.

[11] 潘小娟,李兆瑞.行政韌性之探析[J]. 中國行政管理, 2019(2):98101, 151.

[12] WALKER J, COOPER M. Genealogies of resilience: from systems ecology to the political economy of crisis adaptation[J].Security Dialogue, 2011,42(2):143160.

[13] FOLKE C, CARPENTER S R, WALKER B, et al. Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability[J].Ecology & Society, 2010,15(4):299305.

[14] ALDRICH D P, MEYER M A. Social capital and community resilience[J].American Behavioral Scientist, 2015,59(2):254269.

[15] NORRIS F H, STEVENS S P, PFEFFERBAUM B, et al. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness[J].American Journal of Community Psychology, 2008,41(12):127150.

[16] ALONGE O, SONKARLAY S, GWAIKOLO W, et al. Understanding the role of community resilience in addressing the Ebola virus disease epidemic in Liberia: a qualitative study (community resilience in Liberia) [J].Global Health Action, 2019,12(1):111.

[17] PFEFFERBAUM B, VAN H R L, PFEFFERBAUM R L. A conceptual framework to enhance community resilience using social capital[J].Clinical Social Work Journal, 2017,45(2):102110.

[18] GOROSHIT S K M, ESHEL Y. Demographic variables as antecedent of Israeli community and national resilience[J].Journal of Community Psychology, 2013,41(5):631643.

[19] 帕特南. 使民主運轉起來[M]. 王列,賴海榕,譯. 南昌:江西人民出版社,2001.

[20] WICKES R, ZAHNOW R, TAYLOR M, et al. Neighborhood structure, social capital, and community resilience: longitudinal evidence from the 2011 Brisbane flood disaster[J].Social Science Quarterly, 2015, 96(2): 330353.

[21] SHEPHERD D A, WILLIAMS T A. Local venturing as compassion organizing in the aftermath of a natural disaster: the role of localness and community in reducing suffering[J].Journal of Management Studies, 2014,51(7):952994.

[22] HAWKINS R L, MAURER K. Bonding, bridging and linking: how social capital operated in New Orleans following hurricane Katrina[J].British Journal of Social Work, 2010,40(6):17771793.

[23] 哈爾彭.社會資本[M]. 黃克先,黃惠茹,譯.高雄:巨流圖書公司, 2008.

[24] 楊玉波,李備友,李守偉.嵌入性理論研究綜述:基于普遍聯系的視角[J]. 山東社會科學, 2014(3):172176.

[25] 格蘭諾維特.鑲嵌:社會網與經濟行動[M].羅家德,譯. 北京:社會科學文獻出版社, 2007.

[26] HYMAN J B. Exploring social capital and civic engagement to create a framework for community building[M]//DEFILIPPIS J, SAWGERT S. The community development reader. New York: Routledge, 2008:225240.

[27] 克里納伯格.熱浪:芝加哥災難的社會剖析[M].徐家良, 孫龍,王彥瑋,譯.北京:商務印書館, 2013.

[28] 方亞琴,夏建中.社區治理中的社會資本培育[J]. 中國社會科學, 2019(7):6484, 205206.

[29] 廖茂林,蘇楊,李菲菲.韌性系統框架下的城市社區建設[J]. 中國行政管理, 2018(4):5762.

[30] 陳軼,劉濤,陳睿山,等.南京老舊社區居民洪澇韌性及影響因素——以鼓樓區為例[J]. 地域研究與開發, 2020,39(4):6772, 85.

[31] 郭明哲.行動者網絡理論(ANT)——布魯諾·拉圖爾科學哲學研究[D]. 上海:復旦大學博士論文,2008.

[32] 劉宣,王小依.行動者網絡理論在人文地理領域應用研究述評[J]. 地理科學進展, 2013(7):11391147.

[33] 吳瑩,盧雨霞,陳家建,等.跟隨行動者重組社會——讀拉圖爾的《重組社會:行動者網絡理論》[J]. 社會學研究, 2008(2):218234.

[34] CHEN Y S, WU S T. An exploration of actornetwork theory and social affordance for the development of a tourist attraction: a case study of a Jimmyrelated theme park, Taiwan[J].Tourism Management,2021,82:112.

[35] 郭俊立.巴黎學派的行動者網絡理論及其哲學意蘊評析[J]. 自然辯證法研究, 2007(2):104108.

[36] TATNALL A, GILDING A. Actornetwork theory and information systems research[C].10th Australasian Conference on Information Systems,1999.

[37] PARK K, PARK S, LEE T J. Analysis of a spatial network from the perspective of actornetwork theory[J].International Journal of Tourism Research, 2020,22:653665.

[38] YOUNG D, BORLAND R, COGHILL K. An actornetwork theory analysis of policy innovation for smokefree places: understanding change in complex systems[J].American Journal of Public Health, 2010,100(7):12081217.

[39] RODGER K, MOORE S A, NEWSOME D. Wildlife tourism, science and actor network theory[J].Annals of Tourism Research, 2009,36(4):645666.

[40] DU H D, ZHAO S M. An empirical study on the adjustment of industry structure in China: an application of social network analysis[J].Management Review, 2013,25(3):3847.

[41] SIMANDAN D. Competition, contingency, and destabilization in urban assemblages and actornetworks[J].Urban Geography, 2018,39(5):655666.

[42] 胡嘉明, 張劼.廢品生活——垃圾場的經濟、社群與空間[M].北京: 生活·讀書·新知三聯書店, 2020.

[43] SALAZAR N B. Tourism imaginaries: a conceptual approach[J].Annals of Tourism Research, 2012,39(2):863882.

[44] LATOUR B. Reassembling the social: an introduction to actornetworktheory[M].New York: Oxford University Press, 2005.

[45] 劉磊.鄉村振興背景下農業技術擴散的行動者網絡研究:以T縣超級稻為例[M].北京:知識產權出版社, 2019.

[46] KEENAN J M. COVID, resilience, and the built environment[J].Environment Systems and Decisions, 2020(40):216221.

[47] PARTELOW S. Social capital and community disaster resilience: postearthquake tourism recovery on Gili Trawangan, Indonesia[J].Sustainability Science, 2021,16(1):203220.

[48] 文軍,陳雪婧.社區協同治理中的轉譯實踐:模式、困境及其超越——基于行動者網絡理論的分析[J]. 社會科學, 2023(1):141152.

Research on Community Resilience Based on ActorNetwork Theory:

Theoretical Framework and Applied Analysis

LI Dongquan1, WANG Chenzhe1, LI Xuewei2

1. School of Public Administration and Policy, Renmin University of China,

Beijing 100872, China;

2. School of Management, Beijing Sport University, Beijing 100084, China

Community resilience is the ability of a given geographic space to respond, adapt and recover from external shocks through collective actions. The distinctive scale features of community resilience are a product of the integration of resilience with communities as it evolves into the social sciences. Social capital is a core element in the transformation of community resilience from the construction of daily life to collective action in emergency response. The actornetwork theory provides a new theoretical perspective and analytical tool for the research on community resilience. It helps to deepen the understanding of community resilience and provide new insights for empirical research and emergency response practice in the future. Firstly, the formation of community social capital not only relies on residents interactions in their daily lives, but is also influenced by the built environment and institutional environment of the community. The scenario transformation in daily and emergency situations provides the basis for discovering heterogeneous actors. Secondly, the translation process of heterogeneous actors achieving emergency collective action demonstrates the mechanism by which social capital formed in daily life plays a role in emergencies. Thirdly, the dynamic networks formed by actors during emergency response can reveal the evolutionary mechanisms of community resilience in response to exogenous shocks. And the networks are influenced by the nature of the actors and the communitys social capital.

actor-network theory; community resilience; social capital; collective action; translation