頂管掘進過程導致路面沉陷的實體檢測及原因分析

張淼

【摘? ? 要】:針對南水北調工程頂管穿越天津市外環線施工過程中導致地面產生過大沉降問題,通過監測數據分析、地質雷達探測與鉆芯取樣等手段,探明沉降范圍及大小并對發生沉降原因進行分析。

【關鍵詞】:頂管;沉降;無損檢測;鉆芯取樣

【中圖分類號】:TU990.3【文獻標志碼】:C【文章編號】:1008-3197(2023)03-12-03

【DOI編碼】:10.3969/j.issn.1008-3197.2023.03.004

Analysis of the Solid Detection and Road Surface Subsidence Caused

by Pipe Jacking Process

ZHANG Miao

(Tianjin Highway Development Service Center,Tianjin? 300010,China)

【Abstract】:Aiming at the excessive settlement caused by construction of the South-to-North Water Diversion Project, which passes through the outer ring road in Tianjin. This paper uses these methods such as monitoring data analysis, geological radar detection and core drilling sampling to explore the scope and size of the settlement road and analyzes the causes that bring to the settlement.

【Key words】:pipe jacking;settlement monitoring; non destructive testing; core drilling sampling

頂管施工不需要開挖面層,能夠穿越公路、鐵道、河川、地面建筑物、地下構筑物以及各種地下管線等[1];因節約征地拆遷費用、減少對環境污染、降低道路的堵塞等方面具有顯著的經濟效益和社會效益,越來越多用于各種管線和通道的建設中。頂管施工中,特別是在粉土、粉砂地層中,一旦出現涌水、冒砂等施工問題時,如處理措施不當或處理不及時,將會引起的地層擾動,導致地面出現過大沉陷進而影響路面交通、破壞地下管線,嚴重時等導致道路坍塌等風險。

李軍等[2]結合頂管穿越漢江干堤工程實例從地質、施工方法、施工過程控制等方面分析了頂管施工使堤防損壞的原因。田配琴[3]基于秀峰水系工程從頂管施工引起地表變形及特征、塌陷機理、地表沉降控制措施等方面研究了頂管施工的關鍵技術。李磊等[4]基于天津市區某頂管工程發生龍門口滲水流砂和地表沉降、冒漿等工程問題,對軟土地層頂管施工技術及其引起地層環境問題進行分析,探求其工程事故處理措施。王鵬旋[5]采用地質雷達探測技術對某公路路基空洞進行探測,準確發現公路潛在病害。

目前,國內針對頂管出現風險事件的處理研究較多,但對發生事故的實體檢測尚未見相關文獻。天津市南水北調工程穿越外環西路出現路面沉陷,最大沉陷達到30 cm。本文通過檢測數據分析、無損檢測、鉆芯取樣等檢測手段對引起環境破壞地段進行檢測分析,對誘發沉降的原因進行分析并對涉路工程頂管施工給出了一定的建設性意見。

1 工程概況

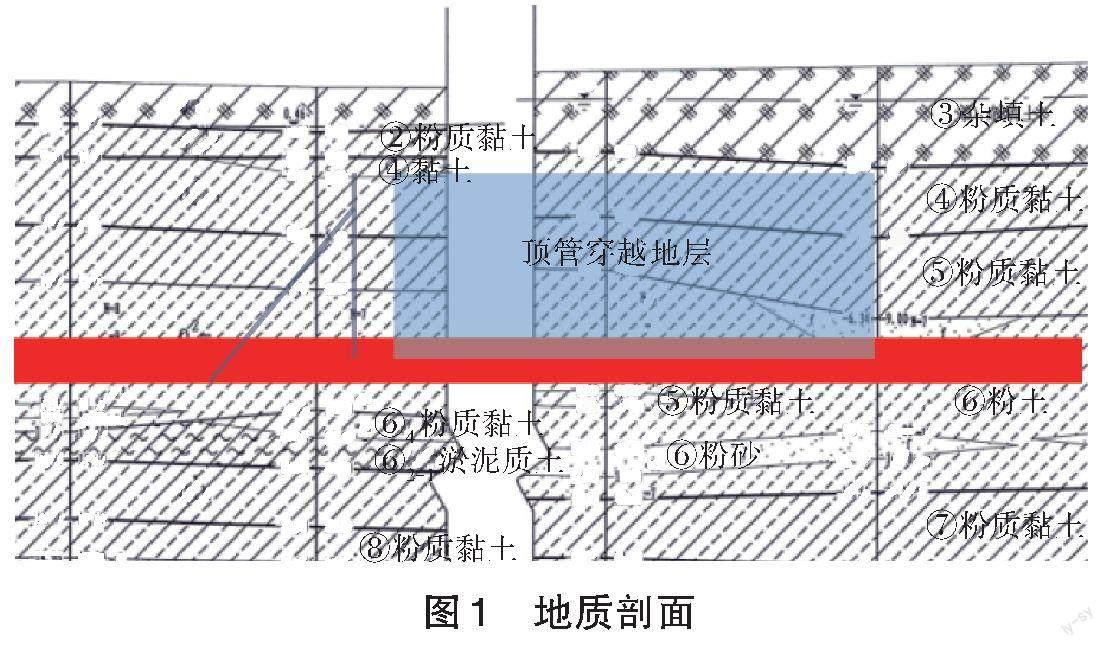

天津市南水北調工程穿越外環西路工作坑位于外環西路外側距外環西路側石凈距85.8 m,接收坑位于外環西路內側綠地里距外環西路側石7.1 m,頂管全長159 m,與外環西路夾角為80°,頂管外徑2 580 mm,壁厚220 mm,采用的泥水平衡頂管機外徑2 660 mm,管道處于粉土層。外環線路基寬度50 m、路面寬度41 m,瀝青混凝土路面。勘察深度范圍內依次為雜填土、素填土、粉質黏土、粉土、粉質黏土、粉土、粉砂、黏質粉土。見圖1。

2021年12月27日8時,養護管理單位在日常巡查過程中發現外環線(K51+956)頂管穿越段路面呈全斷面下沉,下沉區域路段長度約為28 m,寬度約為50 m;位于管軸線上方第3車道與第4車道分界線附近的內圈最大下沉深度約為105 mm;位于管軸線上方硬路肩側石處外圈最大下沉深度為160 mm。至12月27日14時,位于頂管軸線上方第3車道與第4車道分界線附近的內圈最大下沉深度為135 mm,位于頂管軸線上方硬路肩側石處的外圈最大下沉深度約為180 mm,沉降速率遠超4 mm/d的控制速率。

為保證行車安全,采用壓力注漿方式對頂管軸線兩側各17.5 m(共35 m)影響范圍的路基進行水泥-水玻璃液漿加固。待路基注漿完畢且漿液強度基本穩定(注漿后至少24 h)后,對路面沉降路段進行路面三層襯補接順處理。

2 現場實體檢測情況

為保證后續修復工作的準確性和嚴謹性,對塌陷路段地表沉降觀測資料進行分析并通過地質雷達檢測和取芯檢測等手段相互驗證。

2.1 地表沉降觀測資料

路表隨管道頂進施工進度由外圈向內圈逐車道依次發生持續沉降,累計沉降和沉降速率自2021年12月23日以來均變化較大;截至2021年12月27日,外圈路表累計沉降量最大值為5.7 cm(硬路肩),內圈路表累計沉降量最大值為10.1 cm(第2車道),路表日沉降量最大值為3.7 cm(內圈第2車道),沉降速率較大。見圖2。

2.2 地質雷達檢測

為查明路面結構層及路基整體脫空情況,2021年12月27日對外環線K51+956處采用地質雷達進行了無損檢測,測試范圍長(沿行車方向)65 m、寬(沿橫斷面方向)約47 m,共布置19條測線。其中縱測線(沿行車方向)布置15條,分布在各車道的輪跡帶及硬路肩中線處;橫測線布置4條,分布在管軸線兩側,每半幅各2條。

地質雷達無損檢測結果表明:內圈第1~4車道、外圈第四車道和硬路肩在路表以下約1.5 m、管軸線兩側各約4 m 的范圍內疑似路面結構層明顯脫空;內圈第1~4車道在管軸線兩側各約14 m 范圍內存在路基或土層明顯沉降。

截至2021年12月27日沉降觀測數據,路表沉降速率仍較大,本次地質雷達檢測所發現的路面結構層脫空和路基沉降的程度及范圍后續還會發展。

2.3 取芯檢測

結合地質雷達檢測結果,在管道軸線處道路橫斷面的每個車道代表性位置分別鉆取芯樣,查看路基路面脫空情況,共鉆取10處。由于帶水鉆孔作業且取芯深度僅為 1.5 m,深層松散、軟弱土質路基無法進行鉆取。取芯結果表明:頂管軸線上方內圈第1~4車道及外圈第4車道和硬路肩的路面結構層均存在不同程度脫空,其余車道尚未發現明顯脫空,結構層存在破碎情況;內圈路面結構層脫空深度范圍位于路表以下33~71 cm,脫空量為2~24 cm;路面結構層脫空最嚴重處位于第3車道,脫空量為24 cm(路表以下37~61 cm);外圈硬路肩脫空量為20 cm(路表以下81~101 cm)。

3 路面塌陷原因分析

3.1 地質條件較差

頂管穿越斷面土體主要粉土、粉砂、黏質粉土, 滲透系數達到1.79 ×10-4 cm/s, 穿越土層孔隙比較大,很容易在動水作用下產生流砂(土)。上部粉質黏土層滲透系數約3.48 ×10-7 cm/s,視為相對隔水層,頂管穿越范圍土層的水帶有承壓性,土壓平衡頂管掘進機和泥水平衡頂管掘進機均可使用,卻又均存在一定風險性。

選用土壓平衡頂管掘進機可能會因富水地層地下水通路沒有阻斷,泡沫、膨潤土等添加劑使用不當,渣土改良不理想未能有效改變渣土滲透性,在水流量或者水力梯度大的情況下,極易出現土艙噴涌現象。選用泥水平衡頂管掘進機雖然能有效避免土壓平衡掘進機帶來土艙噴涌風險,卻會面臨泥水平衡壓力難以很好建立的困境;而且在粉土、粉砂、黏質粉土復合地層中掘進,粉砂夾粉土容易將刀盤進土口、刀盤刀頭之間的空隙全部堵塞,造成刀盤不進土。因此,本工程頂管穿越地層并不屬于理想的施工地層條件。

3.2 施工方案針對性不強

雖采用大刀盤泥水平衡頂管掘進機穿越公路施工可較為精準地控制地表沉降;但在頂管機適應性選型時,考慮到穿越段土層強度較高和砂性土層的致密性,為避免施工參數控制不合理等各方面原因導致土體逐漸堵塞刀盤,進土口選用開口率高達56%的刀盤且刀盤外輪廓切口較盾體大2 cm,形成較大建筑空隙,客觀上造成了掌子面土壓力難以有效建立,地表沉降難以控制在要求范圍內。

頂管施工中實際出土量按照理論出土量乘以1.25的松散系數進行控制,遠遠大于理論出土量。在頂管施工過程中未及時注入足量添加劑進行掌子面渣土改良,導致掌子面土的高滲透特性未得到改善,掌子面壓力控制與實際偏差較大。

粉土、粉砂土層孔隙率偏大,不易形成完好的泥漿套且粉土、粉砂易造成注漿孔和球閥堵塞,對注漿質量造成不利影響;在頂管橫穿段施工過程中,通常建議采用濃泥替代一般泥漿,濃泥應采用優質鈉基膨潤土:一方面可以起到普通膨潤土泥漿的減摩作用;另一面能有效填充刀盤切口與盾體之間的建筑空隙,防止地面沉降;還能阻止掌子面前方的水通過刀盤切口與盾體間的空隙,從而避免出現因泥漿濃度降低,破壞泥套形成的情況發生。

3.3 監測未起到應有作用

為保證施工安全及周邊環境穩定,頂管施工過程中,合理布設監測斷面,根據變形監測點數據分析及時發現并處理頂管施工中的變形問題,有助于施工風險的控制。而頂管施工的特點是在頂管掘進機未完成接收前,機頭后面的管道全部處于不穩定狀態,監測布點時應考慮此特點。

第三方監測在布點時考慮到外環線交通繁忙、車流量大,為避免作業人員發生交通意外,僅在道路兩側布點,未在道路上布點,也沒布設深層監測點,造成頂管在穿越道路時地面未有效監測。

根據頂管穿越公路施工要求,每完成一節管段施工就應進行一次數據采集。第三方監測單位未按要求進行每一節管段進行監測,仍然按一天一次的頻率進行監測,未對監測數據進行分析,未根據速率變化趨勢進行工程安全性預測。發現數據異常后,第三方監測單位沒有及時通知公路主管部門、養管部門等單位。

4 結論和建議

1)施工前應針對地層特性進行頂管掘進機適應性選型,擬采用的機械各方面性能應與地層匹配,既能有效形成掌子面壓力又具備防噴涌能力,同時能具有渣土改良系統。

2)施工過程中需要有經驗的工程師根據渣土情況適時調整施工參數,同時選用性能優質的施工輔助材料。

3)在編制監測布點方案時應充分考慮路面結構下面已經脫空,而地面監測數據表現較小的遮蔽效應,在能布置深層水平位移監測點的地方一定要布置深層監測點;頂管在未完成接收前所有管段均處于動態平衡狀態,應結合該特點加密地面監測布點;第三方監測單位應及時對數據進行分析、反饋。

參考文獻:

[1]魏綱.頂管工程土與結構的性狀及理論研究[D].杭州:浙江大學,2005.

[2]李軍,徐峰,張晚祺.頂管施工導致堤防損壞原因的分析及修復措施[J].水電與新能源,2011,(1):40-41.

[3]田配琴.頂管施工引起地表塌陷及關鍵技術分析[J].湖南城市學院學報(自然科學版),2014,23(2):10-14.

[4]李磊,張建新.泥水平衡法頂管工程事故實例及分析[J].天津城建大學學報,2020,26(4):266-270+311.

[5]王鵬旋.公路路基地質雷達探測及病害模擬分析[J].交通世界,2022,(35):76-78.