在『菜市場旅行』中直抵生活本質

文 易之

年輕人徜徉在菜市場,在這里買到最本地化的食材,聽到屬于當地社區的口音方言,聞到最真實的煙火氣,這一切都顯得那么治愈。

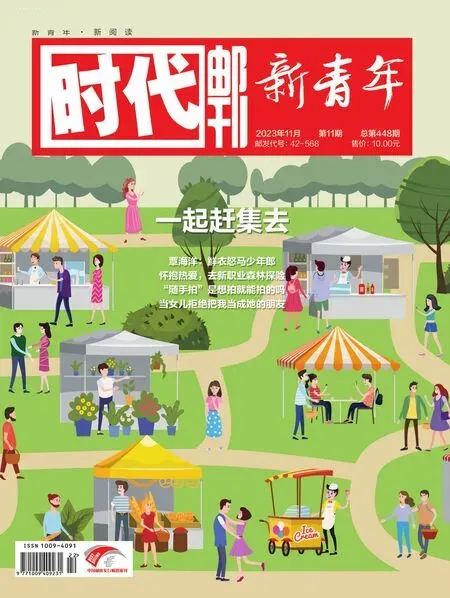

曾經,人們很難將“菜市場”和“年輕人”聯系到一起。而現在,越來越多的年輕人愛上了菜市場,不少年輕人選擇到旅游目的地來一場“菜市場旅行”。

互聯網平臺的數據,可以佐證這種火熱。比如某社交媒體推出“菜市場漫游指南”話題,收獲5964.3萬瀏覽量。

年輕人徜徉在菜市場,在這里買到最本地化的食材,聽到屬于當地社區的口音方言,聞到最真實的煙火氣,這一切都顯得那么治愈。慕名而來的年輕人太多,以至于帶火了好些個名不見經傳的地方菜市場,把那些幾十年來默默無聞卻又必不可少的菜市場,帶到了互聯網的聚光燈下。

在一些采訪中,年輕人是這樣描述他們愛逛菜市場的原因:“撫慰揮散不去的鄉愁”“緩解生活的焦慮”“一蔬一飯才是生活的本味”……可以看出,返璞歸真才是“菜市場旅行”最核心的元素。

很長一段時間以來,年輕人的世界里總是充滿著發展敘事和科技敘事。年輕人曾經偏好的美學特征,是時尚、便利、迅速,帶有一種目眩神迷的恍惚感。但菜市場卻提供了一種反其道而行之的生活哲學,簡單、實在、質樸,指向味蕾這種最本質的感官需求。菜市場蘊含的或許是一些“前現代”的東西,是深藏在人類心理結構千百年不變的情結。也正是這種純粹,讓菜市場在年輕人的世界中反倒顯得新鮮,觸動了他們心里某處柔軟的地方。

當然,菜市場也不全是返祖,其中也糅合了很多當代特征。比如說“菜市場旅行”會被嵌入“citywalk”的框架;一些菜市場還被改造成精致、小資的樣子;一些商業活動也選擇在菜市場開展,把菜市場也變成了一種“文旅綜合體”。這些,也讓菜市場和年輕人的審美趣味更加契合。

深一層想想,菜市場的爆火,其實還有更大的社會背景在。在過去幾十年,中國經歷了一場大型的人口遷徙,“小鎮青年”也好“城市青年”也罷,許許多多的年輕人在空間層面和家鄉失去了聯系。

同時,中國也經歷了一場規模空前的產業升級,年輕人也失去了圍繞柴米油鹽的那種傳統生活模式。這種社會變遷,其實是菜市場人氣大增的隱含條件。年輕人在菜市場里獲得的,不只是飯菜那么簡單,更是一種集體無意識的“精神尋根”,收獲了一種心理層面的自足和從容。

不過,從某種程度上說,愛上菜市場看似是“向后看”,但其實是一種社會發展的自然現象。盯著一蔬一飯的生活,其實是“奢侈”的——這種“奢侈”倒不是說物質層面的揮霍,而是生活和心理狀態達到某個層次,視野中才會出現美食。

就像古語有云,“一世長者知居處,三世長者知服食”。這必須是社會經歷了長時間發展,人們才會把一蔬一飯看得那么重要,才會把生活當作一種意義本身。所以,年輕人愛上菜市場,或許也正體現了這種心態變化。當人們司空見慣了物欲和消費,把目光重新投向菜市場,去收獲直抵生活本質的實感,這或許是一種浮華退散后的安穩,也是一種“成熟”的標志。