西昌市某既有建筑上部結構加建改造方案技術經濟分析

周禮婷,邱鋒,龍賢明,沈琪雯

(中冶賽迪工程技術股份有限公司,重慶 400013)

1 工程概況

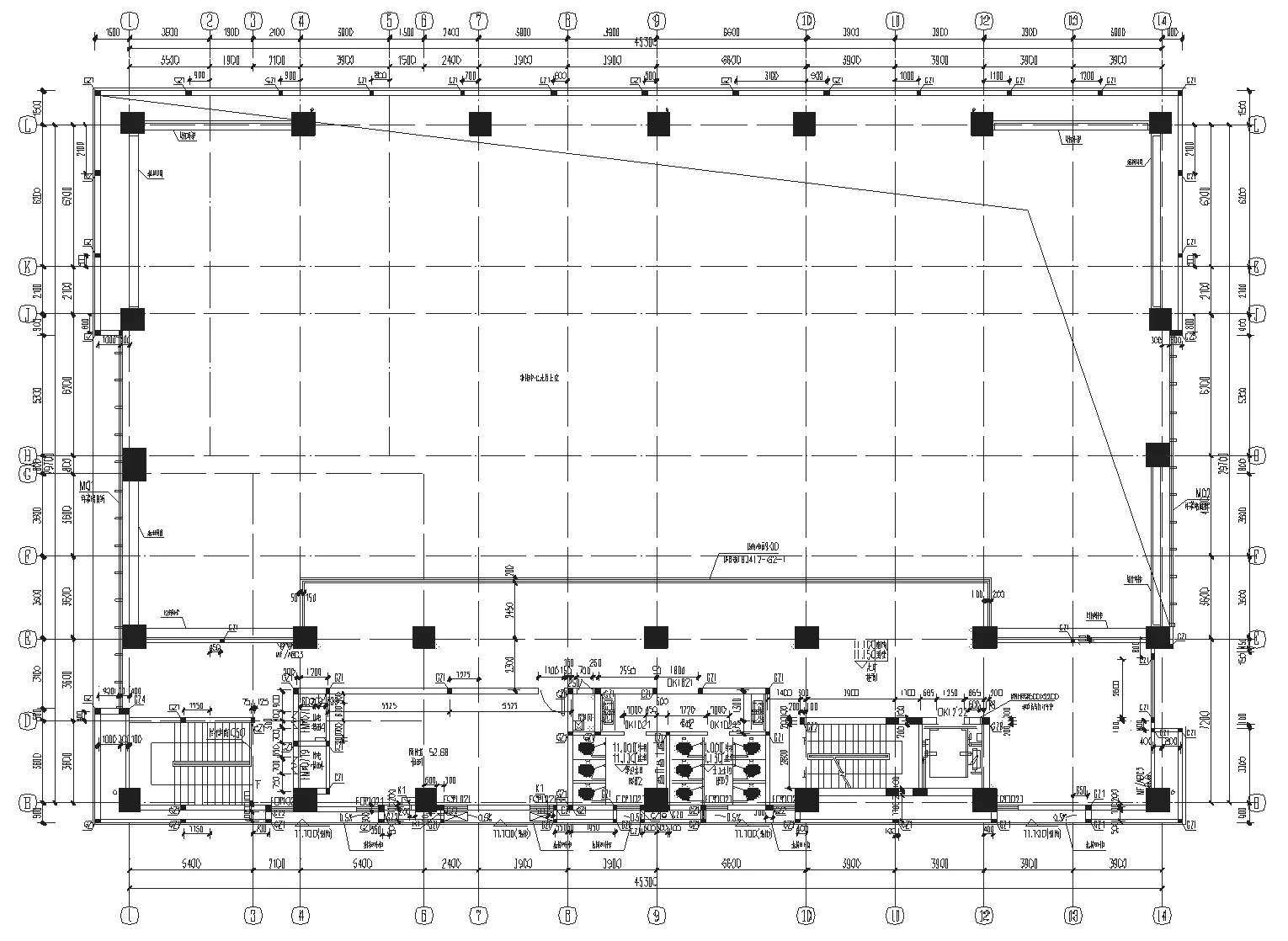

項目位于四川省西昌市經久工業園區,為煉鐵項目部生產輔助用房,主要功能為辦公室、煉鐵點檢室,于2012 年竣工。既有建筑為“L”形地上2 層鋼筋混凝土框架結構,分為上下兩個獨立結構單元,建筑高度10.8 m,建筑面積2 733.66 m2,平面布置詳見圖1。

圖1 既有建筑平面圖

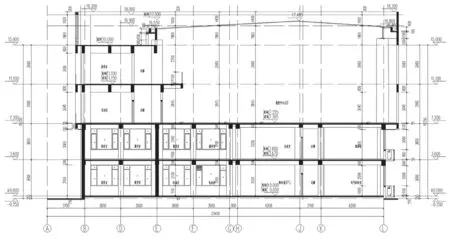

為滿足改造后作為廠區集控中心的大跨度、大空間使用要求,將建筑平面原本L 形的結構補齊缺口,合并原本兩個結構單元為矩形,詳見圖2;同時在既有建筑頂部增加一層大空間,跨度22.5 m,層高9.5 m;建筑總高度16.7 m,建筑總面積4 280 m2;夾層建筑平面詳見圖3、剖面圖見圖4。

圖2 改造后建筑平面圖

圖3 夾層建筑平面圖

圖4 剖面圖

工程場地為抗震不利地段(高填方達到20 m),場地類別為Ⅲ類,抗震設防烈度為8 度;設計基本地震加速度為0.30 g,設計地震分組為第三組,基本風壓0.40 kN/m2,地面粗糙度類別B 類,原設計使用年限為50 年,設防類別為丙類,安全等級一級;改造后后續使用年限40 年,設防類別為乙類,安全等級二級。

2 改造加建目的及可能性分析

我國的城市開發建設正處在由以增量建設為主轉向存量提質改造和增量結構并重的階段,加固改造的特點也從“結構安全為主的加固+局部建筑功能的改造”向“大拆大改為主+被動性結構加固”模式轉變[1]。根據業主要求,該項目改造加建后作為廠區集控中心并滿足大跨度、大空間使用要求(如圖3、圖4);加之既有建筑現為二層,原設計圖紙為三層,極大程度增加了加建的可能性。對既有建筑結構的改造及加固,包括了建筑整體或局部使用功能變化引起的結構承載力不足,未進行抗震設防的既有建筑物及雖進行抗震設防但未能達到現行抗震設防標準的既有建筑物的加固。其設計的順序應該是先結構體系的加固后結構構件的加固[2]。結構加固方案應技術可靠、經濟合理、方便施工。基于此原則,對應該工程加建改造設計,總體要求是:1)加建結構本身滿足現行設計規范的要求;2)加建結構對主體結構的影響減到最低,主體結構的加固成本最低。

3 加建方案

根據《建筑抗震設計規范》:GB50011—2010(2016 版)[3]該工程現需考慮近場效應,水平地震影響系數最大值為0.375(0.25×1.5),改造后原節點核心區(95%)抗剪承載力、梁縱筋(95%)嚴重不足;根據抗震鑒定報告,該工程抗震措施和抗震驗算均不滿足《建筑抗震鑒定標準》GB 50023—2009[4]的要求;加之由于功能改變,設防類別由丙類提高到乙類,如果不改變原結構體系,結構抗震等級將由二級提高到一級,因此該工程采用改變結構體系的方式對原結構進行改造[5-6],將底部兩層框架結構變為框架—剪力墻結構,保證框架的抗震等級二級不變;或在底部兩層設置屈曲約束支撐BRB[7-8]降低地震效應;加建層由于層高較高,豎向構件位置、數量受到限制,故在四種方案中結構主體四周均設置鋼支撐[9]以滿足位移指標;屋頂增加的大跨則分別采用混凝土、鋼結構。最終組合形成4 種方加建案(表1)。

表1 加建方案

設計過程中對四種方案計算指標(YJK)計算如下(表2):

表2 加建方案計算指標

根據計算指標對比分析得出:四種方案中除方案2 外均滿足指標要求;其中方案二由于大跨屋面是輕鋼屋面,故結構第一地震周期是屋面鋼結構部分的X 向局部振動,屋面加水平支撐后其第一振動周期與第一、第三方案基本保持一致。同樣地,最大層間位移角也因為大跨Y 向豎向構件薄弱,不滿足規范要求;對比結構自振周期得出,方案1—3 基本持平,方案4 較大,可見結構形式(底部兩層框剪)對自振周期起主要作用,加建層為混凝土或鋼結構則影響不大;對比底部剪力得出,方案2 因為總體質量最小,地震力也對應最小,方案4 底部剪力最大。

4 方案經濟技術對比

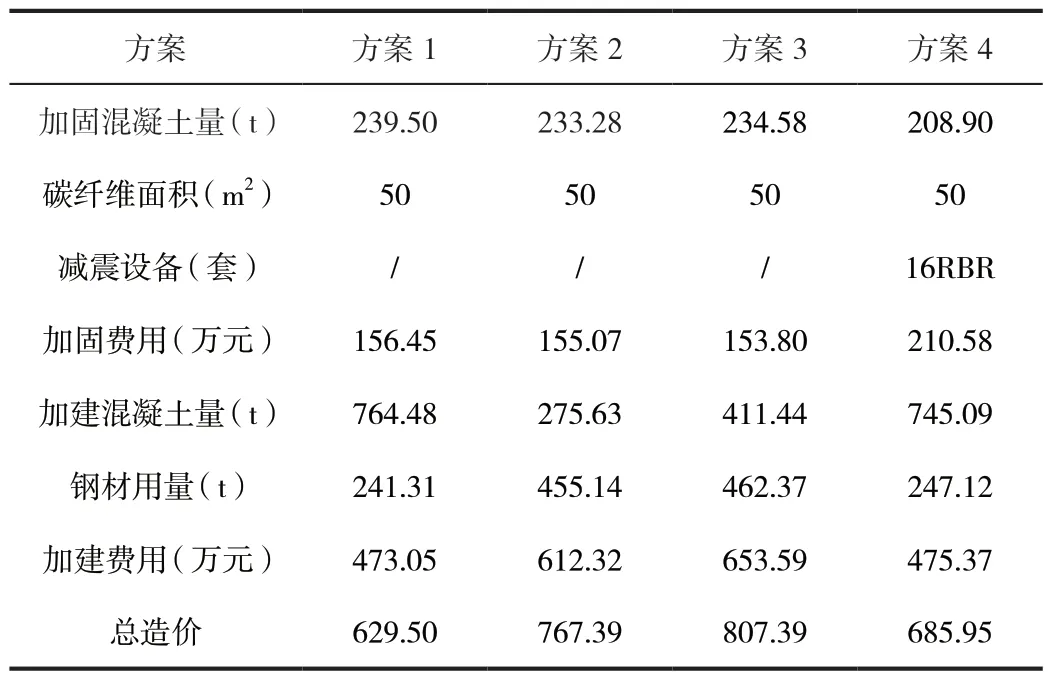

根據前文確定的加建方案,依次計算出新建和加固總費用見表3。

表3 加建方案造價對比

對比加固費用得出:方案4 因為結構體系未發生改變,抗震等級提高,導致構件承載力大面積不足,加固費用大幅提高。對比加建費用,因只要加建層局部大跨采用鋼結構材料,鋼材耗費較大,經濟性并未得到體現。反而方案1 加建費用最低。

綜合對比經濟、技術指標得出:方案一最優,方案四較好,方案三可行但造價最高。原結構抗震等級二級,若采用方案一,改造后框架抗震等級仍為二級、剪力墻抗震等級為一級,根據該工程抗震鑒定報告,梁柱構造措施不滿足規范要求的部位,不需要進行處理。若采用方案四,消能部件附加阻尼比最大為25%,此時,消能減震與非消能減震的地震影響系數比值約為0.55 >0.5,無法做到降低一度。

綜合以上因素,優先采用方案一。

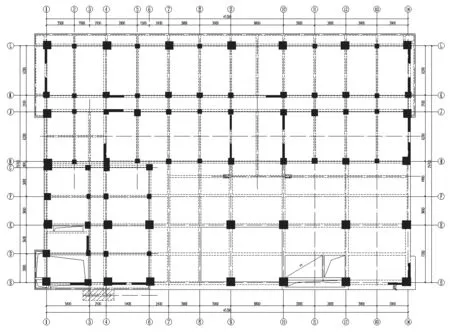

即底部兩層框剪+新增大跨層(混凝土柱+鋼梁+混凝土屋面)。底部剪力墻250 mm,混凝土強度等級C35,分布位置詳圖5。

圖5 底部兩層剪力墻分布位置

根據抗震鑒定報告,原設計未考慮近場效應,且原設計節點核心區抗剪承載力嚴重不足。柱主要采用增大截面法[10]、梁端加腋法加固:中柱截面大部分由600×600 加大為700×800,邊柱及角柱大部分由600×600 加大為1 000×1 000;梁主要采用增大截面法、粘碳纖維加固法;板主要采用粘貼鋼板法加固。

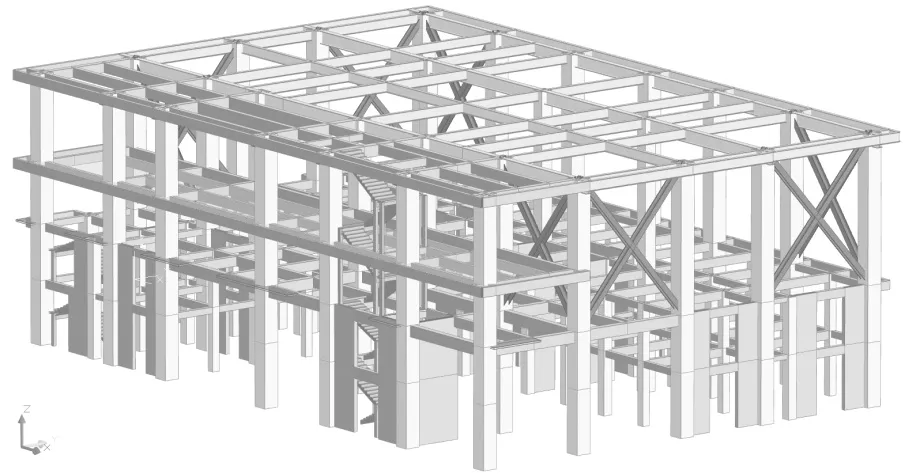

加建層層高9.5 m,主要構件截面尺寸如下:邊柱截面1 000×1 000 mm,屋面鋼梁主要截面為H900×350×25×350×25;由于該層層高較高,構件增大后整體剛度增大、地震作用相應增大,層間位移角超限,故該層在四周增加柱間支撐,型號為:H400×350×20×20;鋼材強度等級均為Q355B(除支撐Q235B 外)。屋面采用壓型鋼板與混凝土組合樓板,壓型鋼板型號YXB54-185-555(B),板厚120 mm。計算模型如圖6。

圖6 夾層柱間支撐平面布置圖

圖7 YJK 計算模型

5 結論

對于部分“大拆大改為主”的加建建筑,應充分考慮加建方案經濟技術指標的對比。西昌某實際工程,加建改造第三層為大跨度集控中心,底部兩層為使結構抗震等級不變由框架體系改造為框剪,第三層加建改造則通過混凝土柱、鋼梁、混凝土屋面等實現大跨度集控中心功能,同時也滿足技術、經濟指標的相對優化,可為類似工程提供參考。