黃河文化旅游帶體育非物質文化遺產與鄉村旅游融合發展研究

趙 馨,常媛媛,劉耀龍

黃河文化旅游帶體育非物質文化遺產與鄉村旅游融合發展研究

趙 馨1,常媛媛1,劉耀龍2

1.太原理工大學體育學院,山西 晉中,030600;2.太原理工大學經濟管理學院,山西 晉中,030600。

在黃河流域生態保護和高質量發展的戰略背景下,以體育非遺與鄉村旅游為依托研究黃河文化旅游帶建設對于區域高質量發展、文化保護和鄉村振興戰略具有重要意義。本文運用Arc GIS空間分析工具,探析黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的空間特征及其資源利用優勢,并據此提出體育非遺與鄉村旅游融合發展的現實路徑。研究表明:(1)黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源空間集聚性明顯,自身資源優勢度顯著且具有較好的交通可達性。(2)體育非遺與鄉村旅游資源的空間格局為文化旅游資源的利用奠定了基礎,據此從時空分布特征、歲時節慶文化和資源整合優化3個角度提出了資源旅游化利用模式。(3)基于黃河文化旅游帶現實發展狀況,提出針對各融合主體、產業體系以及文化旅游品牌的融合策略,以便推動體育非遺與鄉村旅游高質量發展,打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶。

黃河文化旅游帶;體育非物質文化遺產;鄉村旅游;融合路徑

2019年,習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會中提出要促進全流域高質量發展、改善人民群眾生活、保護傳承弘揚黃河文化[1];2021年,《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》中將打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶作為保護傳承弘揚黃河文化的重要內容。建設黃河文化旅游帶是在黃河流域生態保護和高質量發展戰略深化推進和促進鄉村旅游可持續發展的關鍵時期,中共中央所提出的一項新發展任務。“打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶”為鄉村振興戰略注入了新思想,是促進鄉村旅游可持續發展的新實踐,是弘揚中華優秀傳統文化的新舉措。

自2018年國務院印發《鄉村振興戰略規劃(2018-2022)》[2]以來,作為實施鄉村振興戰略的重要力量,促進鄉村旅游可持續發展成為學界研究的重點。隨著因地制宜的特色發展和豐富內涵的品質發展等成為促進鄉村旅游可持續發展的基本原則,挖掘鄉村傳統文化和民俗風情、加強鄉村文物保護利用和文化遺產保護傳承不斷被重視。黃河文化旅游帶的建設,無論是對黃河流域生態保護和高質量發展,還是對鄉村振興均具有深遠的意義。黃河流域內富含豐富的體育非物質文化遺產,其自身的保護與發展對傳承中華民族優秀傳統文化、加強少數民族傳統體育工作和推進鄉村振興戰略具有重要意義[3]。當前學術界關于鄉村文化旅游的最新成果主要集中在鄉村公共文化服務[4-5]、鄉村文化產業的發展[6-7]與鄉村文化遺產的保護與傳承[8-9]等方面,以非物質文化遺產為依托的鄉村旅游也是研究的重點[10]。利用非物質文化遺產資源發展鄉村旅游業已成為區域文化旅游的新支柱,相關的理論探討已有較為深入的研究[11-12]。

黃河文化旅游帶的建設是集區域高質量發展、文化保護與鄉村振興于一體的有益探索,黃河流域內富含多樣的體育非物質文化遺產(以下簡稱“體育非遺”)、中國傳統村落與鄉村旅游重點村等旅游資源,有著不同于其他區域旅游的發展優勢及必要性,卻鮮有學者關注,缺乏在打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶背景下對黃河流域體育非遺與鄉村旅游資源的挖掘與思考。因此,本研究立足于黃河流域9省(自治區)的體育非遺項目與鄉村旅游重點村等旅游資源,綜合運用GIS空間分析法分析其總體空間分布類型及集聚特征,提出體育非遺與鄉村旅游資源利用的可行模式及其融合發展的現實路徑,有利于體育非遺的保護與管理,同時可以推動黃河文化旅游帶的建設,進一步深化落實鄉村振興戰略與黃河流域生態保護和高質量發展戰略的實施。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

黃河文化旅游帶是基于黃河流域9省(自治區)所打造的具有中華傳統文化特色的旅游區域,也是從青藏高原出發,途徑峽谷瀑布、戈壁草原,抵達黃淮海平原的地理通道,還是一條孕育農耕文明、禮樂文明、飲食文明等的文化走廊。黃河流域橫跨我國東、中、西三大板塊,流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南、山東9省(自治區)。

本文研究素材(表1)包括:(1)黃河流域9省(自治區)內的國家級和省級體育非遺項目253項(截止目前列入各級名錄的項目)。(2)黃河流域9省(自治區)內的全國鄉村旅游重點村329個(截止目前國家文化和旅游部公布的三批全國鄉村旅游重點村名單)。其空間數據來源于國家基礎地理信息中心,文中的所繪地圖的底圖均來源于中國科學院地理科學與資源研究所(https://www.resdc.cn/data.aspx?DATAID=200)。

表1 黃河流域體育非遺與鄉村旅游重點村統計數據

1.2 研究方法

根據本文研究需要,將黃河流域內體育非遺與鄉村旅游重點村作為黃河文化旅游帶體育資源與鄉村旅游資源2類興趣點(point of interests,POI)。研究基于Arc GIS 10.8軟件,采用最鄰近分析來表征黃河文化旅游帶旅游資源興趣點的空間分布類型;利用核密度估算法、全局莫蘭指數和Getis-Ord Gi*值來分析其空間集聚特征和空間關聯特征;將黃河流域內體育非遺作為點資源,鐵路、公路、河流等作為線資源并根據實際情況設置帶寬進行涂層構建,得出各個要素與鄉村旅游重點村疊加后形成的緩沖區分布圖;最后采用資源優勢度分析法對黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的優勢度進行評估分析。

2 結果與分析

2.1 區際差異分析

使用Arc GIS 10.8軟件對黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的空間分布進行可視化表達(圖1),其整體分布特征主要表現在以下3個方面:(1)首先從中國自然區劃(1984年)來看,體育非遺與鄉村旅游資源主要分布在西北干旱半干旱區和東部季風區,而在青藏高寒區分布極少,區域差異較大;(2)從流域內地理分區來看,體育非遺與鄉村旅游資源顯示出相似的分布狀態,在黃河上游地區分布數量最多(表1),各占比43.09%和53.79%,其次是黃河下游地區(體育非遺占比31.22%,鄉村旅游資源占比24.02%)和黃河中游地區(體育非遺占比25.69%,鄉村旅游資源村占比22.19%);(3)從省域尺度來看(圖2),體育非遺在河南、山西、山東和內蒙古分布最多,而鄉村旅游資源在山東、山西、河南和甘肅分布最多,且河南和山東呈現出體育非遺與鄉村旅游資源數量雙高的分布局面。綜合以上三方面來看,黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源在空間上分布不均,體育非遺分布呈現出由西向東遞增、鄉村旅游資源則呈現出由北向南遞增的特征。

a.體育非遺 b.鄉村旅游重點村

圖2 黃河文化旅游帶旅游資源興趣點省域分布圖

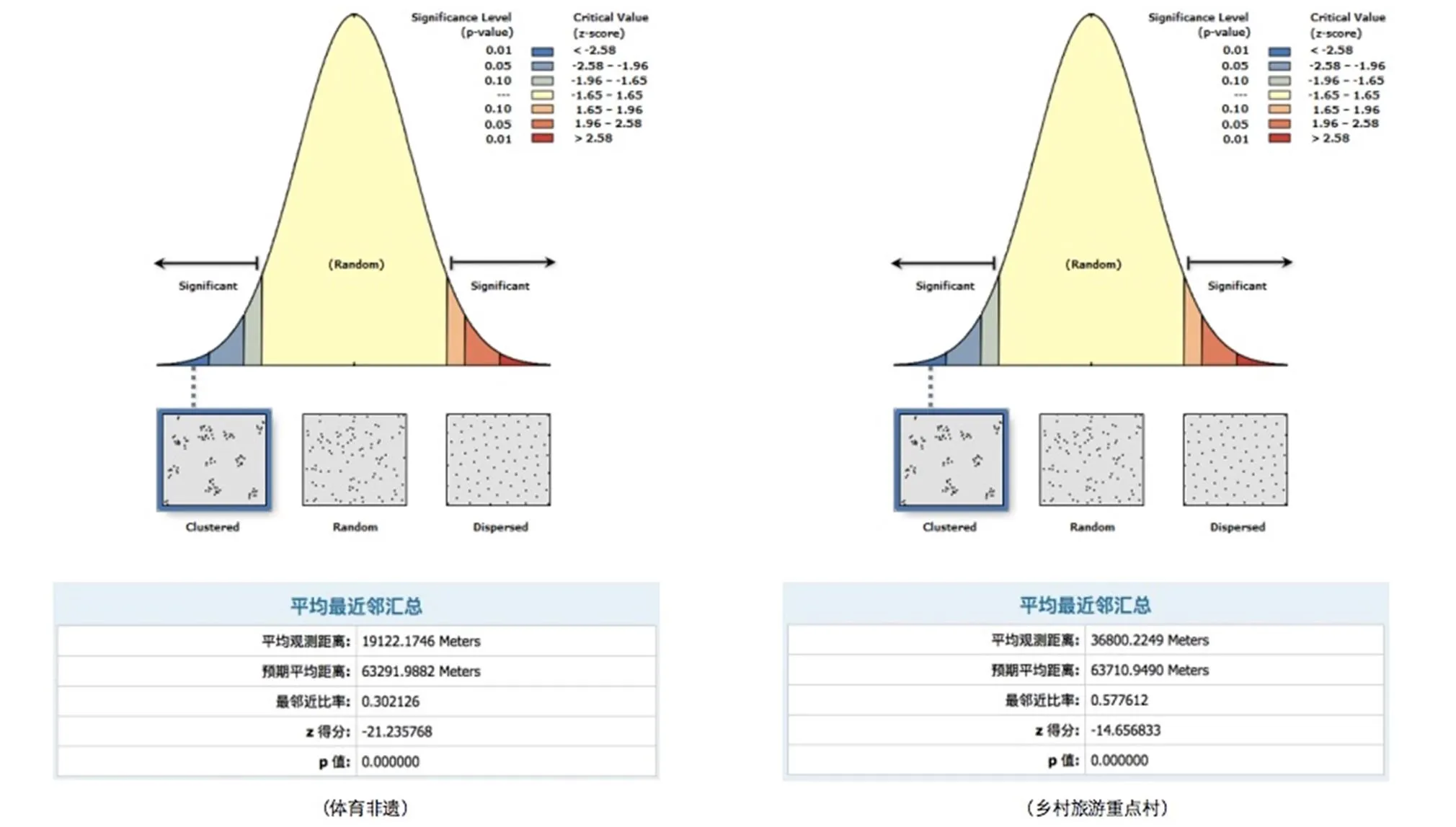

2.2 集聚格局分析

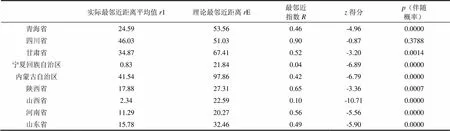

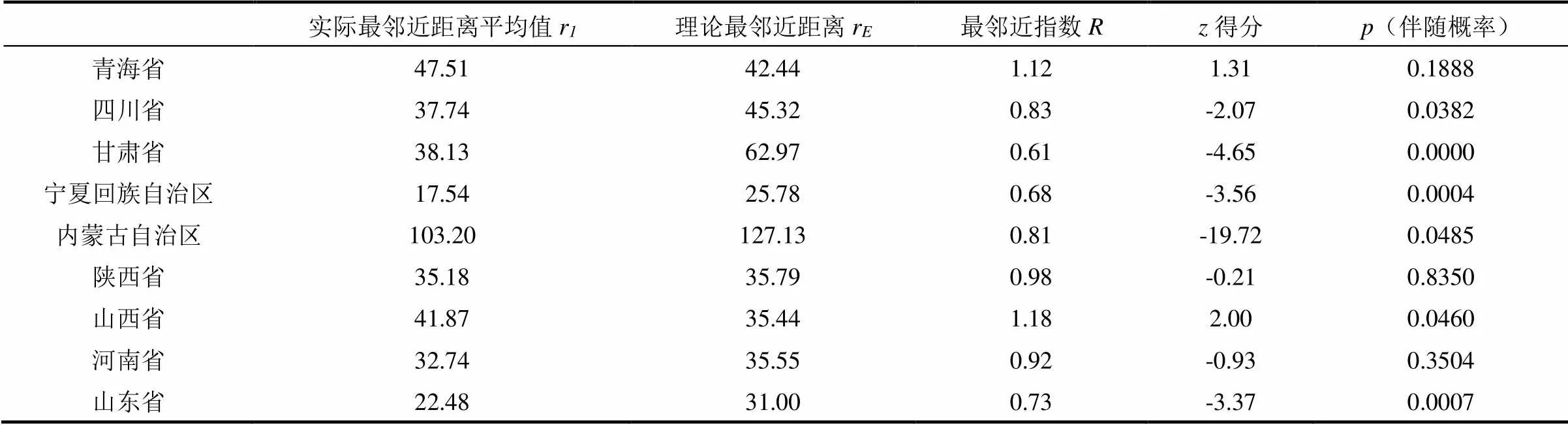

本文通過最鄰近分析,對黃河文化旅游帶旅游資源興趣點進行分布類型的研究。從黃河流域整體來看,2類興趣點最鄰近指數均<1,說明黃河文化旅游帶旅游資源的空間分布類型為凝聚型(圖3)。其中,體育非遺的最鄰近指數為0.30,鄉村旅游重點村的最鄰近指數為0.58,可見在整個黃河流域范圍內,體育非遺呈現出更為集聚的分布態勢。從各省最鄰近指數來看,體育非遺的最鄰近指數模型(表2)除四川外,其他省(自治區)體育非遺的分布均表現出顯著的空間集聚性,其中山西和寧夏的空間集聚性最強,其最鄰近指數為0.10和0.04;從鄉村旅游重點村在各省的分布模型(表3)來看,陜西省和河南省“重點村”表現出較不顯著的集聚分布態勢,其最鄰近指數接近于1,趨于隨機分布。而青海省和山西省的最鄰近指數均大于1,說明其在黃河流域的分布形態為均勻型,值得注意的是山西“重點村”的均勻分布形態具有顯著性,而青海省“重點村”的均勻分布形態不具顯著性。其余5省“重點村”均表現出顯著的空間集聚特征。可見,黃河流域9省(自治區)體育非遺與“重點村”數量在空間分布形態上有差異,但整體都表現出顯著的集聚態勢,說明以體育非遺與“重點村”為旅游資源興趣點打造黃河文化旅游帶具有一定可行性。

圖3 黃河文化旅游帶不同資源類型的平均最近鄰分析結果

表2 各省體育非遺最鄰近指數表

注:rr單位為;本文認定≤0.05為具有顯著性

表3 各省鄉村旅游重點村最鄰近指數表

注:rr單位為;本文認定≤0.05為具有顯著性

2.3 空間形態分析

本文利用核密度值、全局莫蘭指數和Getis-Ord G*值對黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源進行空間形態的分析。

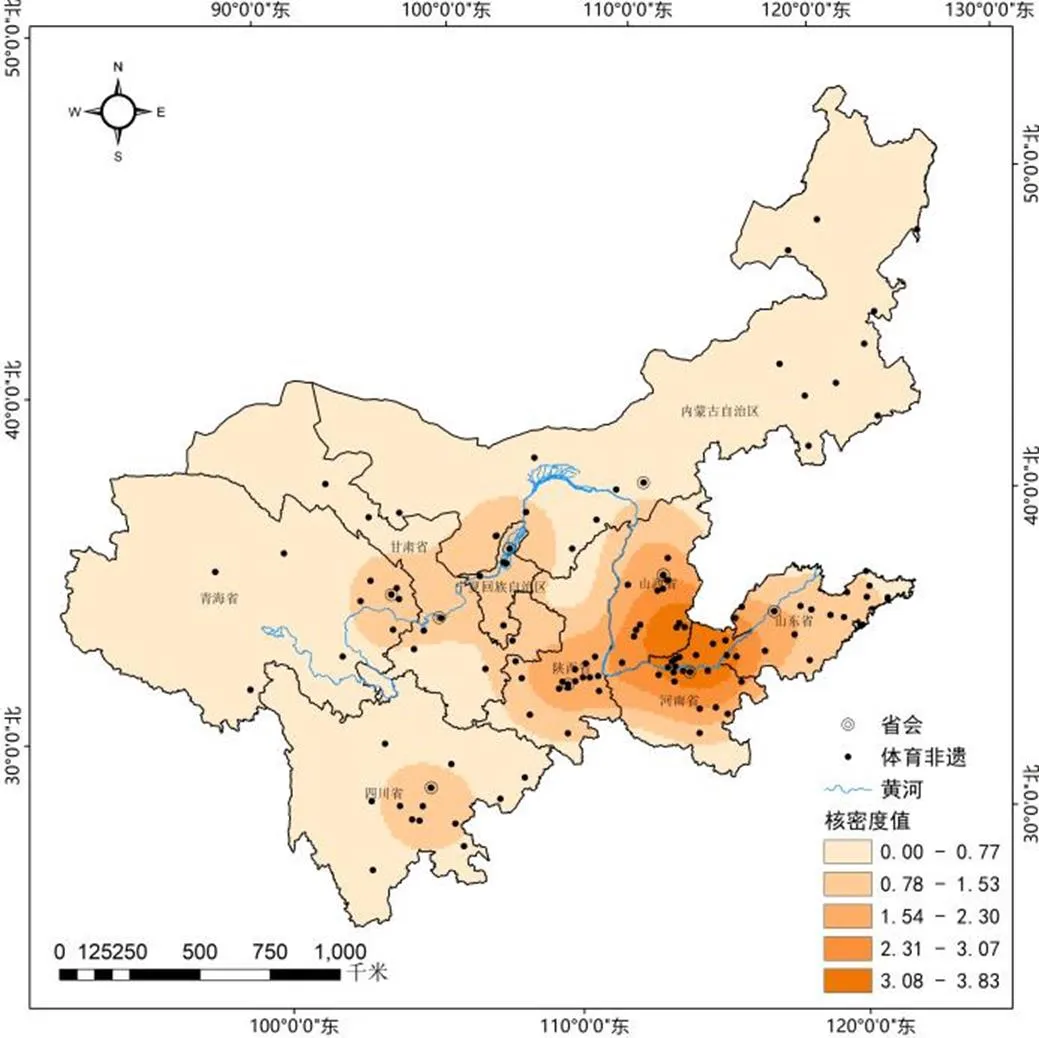

2.3.1 核密度估算 運用Arc GIS軟件中Spatial Analyst Tools里的Kernel Density工具分別對黃河文化旅游帶中的體育非遺與鄉村旅游資源進行核密度分析,采用自然斷點法分為5類,生成黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源空間分布密度圖(圖4),結果表明黃河文化旅游帶旅游資源興趣點之間的空間分布密度存在較大差異。黃河文化旅游帶體育非遺的密度區均沿著黃河干流緊密分布,但僅有一個高密度區。流域整體呈現出以河南鄭州為中心,山東西部、山西南部以及陜西中部為副中心的分布核心;與體育非遺分布密度區不同的是,鄉村旅游資源的密度區更加傾向于沿省會分布且高密度區較多,整體呈現出以陜西西安和河南鄭州為中心的高密度區和青海西寧和寧夏銀川為中心的高密度區。綜合來看黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的空間密度,整體上呈現出由北向南、由西向東密度逐漸增加的趨勢。

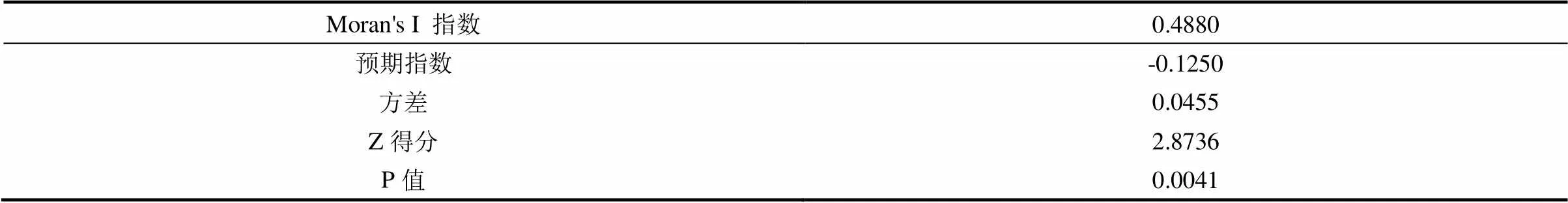

2.3.2 空間關聯特征 通過Arc GIS平臺的空間自相關測算結果,得到黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的全局莫蘭指數(表4),由分析結果可知其Moran’s=0.488>0、Z值=2.87>1.96,表明黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的分布呈現出顯著的空間自相關性。進一步對黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源進行冷熱點識別,繪制黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的冷熱分區空間分布圖(圖5),從整個黃河文化旅游帶來看,體育非遺由西向東呈過渡區、次冷點區、過渡區、次熱點區和熱點區,表現出顯著的東西差異特征;鄉村旅游重點村由北向南呈次冷點區、過渡區和次熱點區,表現出顯著的南北差異特征。

a.體育非遺 b.鄉村旅游重點村

圖4 黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源空間分布密度圖

表4 黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的全局Moran’s I指數

a.體育非遺 b.鄉村旅游重點村

圖5 黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源冷熱點

2.4 緩沖區分析

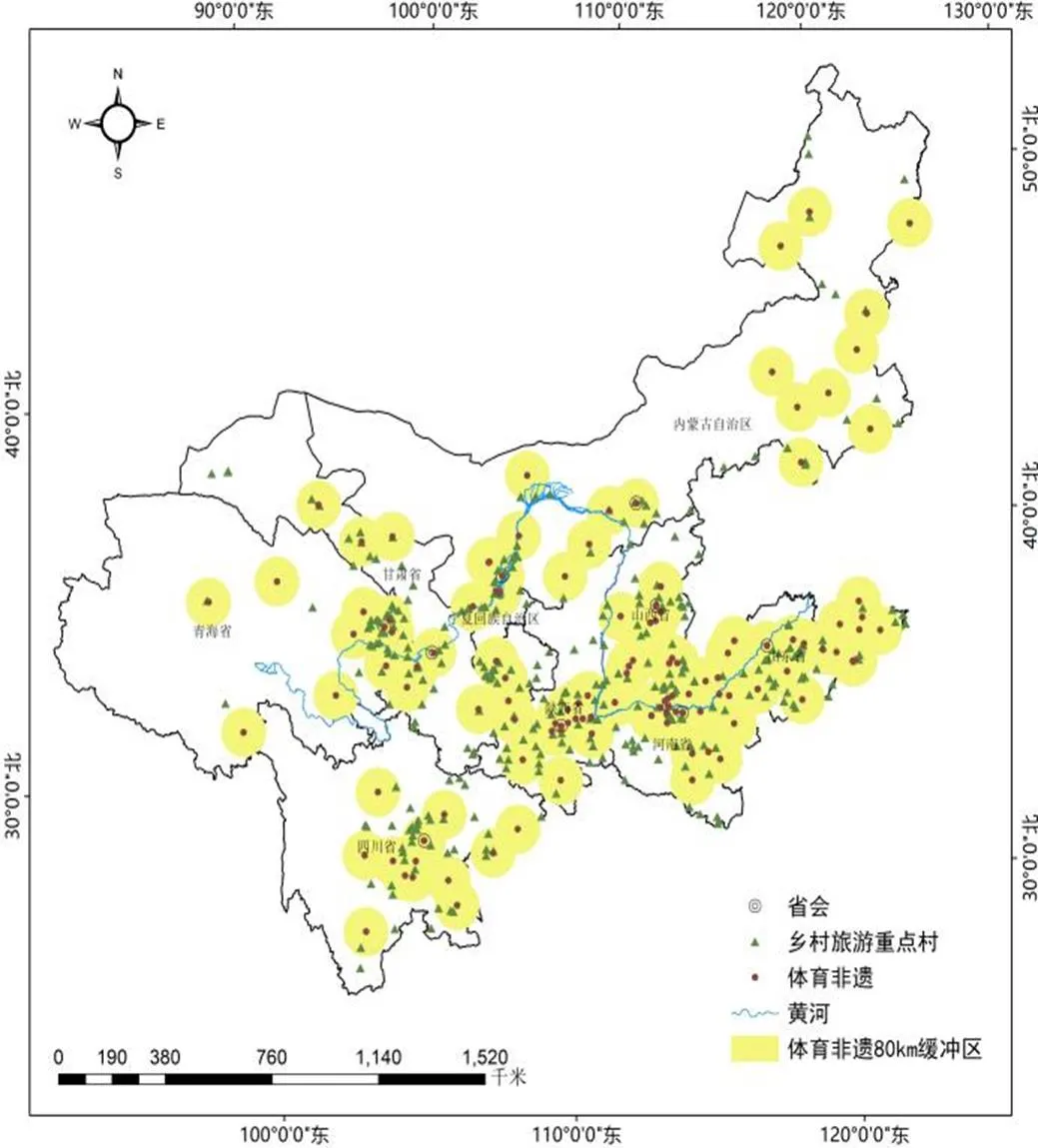

2.4.1 基于體育非遺的緩沖區分析 以黃河文化旅游帶253項體育非遺為中心,80km為緩沖半徑建立黃河文化旅游帶體育非遺緩沖區(圖6-a)。由圖可知,在80km的緩沖半徑范圍內,形成了多個體育非遺緩沖區,緩沖區內涵蓋超過95%的鄉村旅游資源點要素。基于GIS緩沖區分析可以看出,黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源在一定空間范圍內具有形似的集聚性,但更應該考慮的是如何將體育非遺融入鄉村旅游,進行整體規劃布局,促進黃河文化旅游帶的建設。

2.4.2 基于公共交通設施的緩沖區分析 公共交通設施的建設與發展對于區域內旅游經濟開發、文化傳承發展具有重要戰略意義[13]。因此以黃河流域內黃河干流、主要公路與鐵路干線為軸心,50km為緩沖半徑建立黃河文化旅游帶公共交通設施緩沖區(圖6-b)。由圖可知,公共交通設施緩沖區基本覆蓋了超過90的體育非遺與鄉村旅游資源點要素。從黃河流域地理分區來看,黃河中下游地區的公共交通路線最為密集,同時這一區域的體育非遺與鄉村旅游資源也愈豐富,這與區域經濟發展水平、民族文化和人口數量密不可分。同時也體現出黃河文化旅游帶建設中體育非遺與鄉村旅游融合發展的交通可達性。

a.體育非遺緩沖區 b.公共交通設施緩沖區

圖6 黃河文化旅游帶緩沖區分析圖

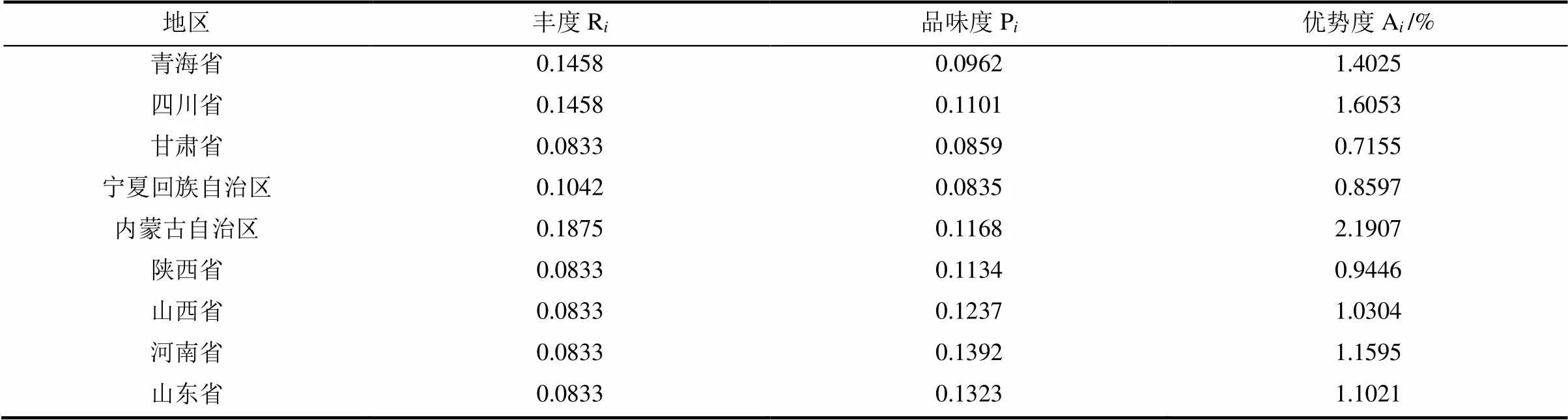

2.5 資源優勢度分析

考慮到非物質文化遺產作為一種全新的文化旅游資源[14],在黃河文化旅游帶中實現對體育非遺資源的開發以及與鄉村旅游的融合,有必要對體育非遺與鄉村旅游資源進行系統的評價。文章借鑒孫根年、保繼剛等學者研究旅游資源的方法[15-16],結合豐度和品味度來反映黃河文化旅游帶各省(區)體育非遺與鄉村旅游資源的數量、類型和質量,得到黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源優勢度(表5)。再利用SPSS對黃河文化旅游帶9省(區)的體育非遺與鄉村旅游資源優勢度進行聚類分析,并得到3個等級:體育非遺與鄉村旅游資源優勢區(A>1.5):包括內蒙古自治區和四川省;體育非遺與鄉村旅游資源中等區(1

表5 黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游的資源優勢度

3 體育非遺與鄉村旅游資源利用的可行分析

將非遺轉化為旅游產品,并在轉化過程中傳承弘揚非遺文化,正是學界所關注且需要討論的問題[17]。因此,本文基于對黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的空間特征及其作為旅游資源的優勢度,闡述了以體育非遺與鄉村旅游為依托建設黃河文化旅游帶的優勢,為進一步提升黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的利用水平,促進黃河文化旅游帶建設,現提出以下幾點措施。

3.1 基于空間分布特征的資源旅游化利用

通過上述分析可知,黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源在空間上呈現出分布不均的現象,即具有梯度分異性[18],因此在黃河文化旅游帶建設中應堅持梯度開發策略[19],優先發展高梯度地區(體育非遺與鄉村旅游資源集聚區),通過梯度力作用進而推動體育非遺與鄉村旅游的融合發展,形成黃河文化旅游帶均衡發展的格局。在體育非遺與鄉村旅游資源的高密度區,如山西、河南等地,注重開發旅游商品,打造自身文化旅游品牌;在甘肅、寧夏、四川、陜西和山東等體育非遺與鄉村旅游兩種資源具有優勢差異的地區,應進一步探討體育非遺與鄉村旅游資源融合開發的具體模式,實現兩種資源的優勢互補;最后,在諸如青海和內蒙古自治區等資源集聚優勢不明顯的地區,充分發揮當地的資源優勢度,提升旅游的文化內涵,加強體育非遺資源的旅游化利用,凸顯當地民俗風貌和體育非遺文化。

3.2 基于歲時節慶文化的資源旅游化利用

旅游、文化與節慶之間具有強烈的共生性[20],依托體育非遺與鄉村旅游的融合發展來打造黃河文化旅游帶的精髓也在于此,在國家政策強調文旅融合的時代背景下,節慶旅游表現出較明顯的經濟牽動效應和文化傳承功能。同時,歲時節慶作為與日常生活截然不同的存在,它們承載了集體記憶,對族群內外均具有強大的吸引力[21]。因此在黃河文化旅游帶建設中要充分利用歲時節慶文化,做到傳承弘揚文化與區域旅游開發齊頭并進。如四川省的“端午龍舟賽會”、青海省的“玉樹賽馬會”以及內蒙古自治區的“沙力搏爾式摔跤”和“蒙古族賽駝”等體育非遺項目非常適合發展節慶旅游。以體育非遺為載體,充分利用當地傳統民俗風情和村落歷史文化,塑造節慶旅游主題。同時要注意游客參與性體驗度的提升,不可僅以表演性形式發展節慶旅游而使體育非遺舞臺化,更要發揮出體育非遺項目本身的娛樂性和參與性以體現出歲時節慶文化的價值。

3.3 基于資源整合優化的資源旅游化利用

目前,我國旅游市場競爭隨著旅游業的發展愈發激烈,競爭已由最初的景點、城市等競爭發展到了區域旅游經濟一體化的競爭[22]。故而在黃河文化旅游帶建設中要優化整合區域內的旅游資源(體育非遺資源、鄉村旅游資源與公共設施資源等)勢在必行。黃河文化旅游帶蘊藏著中華文明發源地的文化底蘊,是體育非遺與鄉村旅游資源的重要密集區,許多旅游資源都具有唯一性和古老性。如山西臨汾的尉村跑鼓車、河南濮陽的梅莊馬戲等體育非遺項目以及像內蒙古興安盟阿爾山白狼鎮林俗村和四川甘孜藏族自治州丹巴縣墨爾多山鎮基卡依村等傳統村落。同時,根據上文分析得知,黃河文化旅游帶公共交通設施緩沖區基本覆蓋了超過90%的體育非遺與鄉村旅游資源點要素,便利的交通為旅游的發展提供了契機。黃河文化旅游帶的建設宜依據陸大道的“點—軸理論”進行規劃布局[23],在空間上以體育非遺與鄉村旅游資源點為發展基礎,以鐵路干線和主要公路為發展軸,由點到線到面逐漸發展,根據各個地區旅游資源特色、地理區位優勢及交通可達條件,以資源共享、優勢互補、線路串聯為原則,將旅游線整合為旅游圈(帶)[24],以推進黃河文化旅游帶的建設。

4 黃河文化旅游帶建設中體育非遺與鄉村旅游融合發展的現實路徑

文化旅游發展的基礎在于以文化資源為支持的旅游產品和旅游者對旅游資源的切實體驗與文化享受[25],黃河文化旅游帶的建設亦是如此。基于此,本研究認為,黃河文化旅游帶建設中體育非遺與鄉村旅游融合發展的過程就是黃河流域體育非遺文化與傳統村落文明的挖掘保護,并在此基礎上開發出可供游客消費體驗的文化旅游產品的過程。同時,基于黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的空間集聚特征,依據體育非遺與鄉村旅游資源利用的可行分析,借鑒國內外文化旅游的發展經驗,提出黃河文化旅游帶建設中體育非遺與鄉村旅游融合發展的現實路徑。

4.1 建立融合主體間的多元協作機制

促成體育非遺與鄉村旅游融合發展的主體主要包括以下3個,即文化傳承主體(體育非遺傳承人、旅游村當地居民)、地方政府和旅游企業。其中,文化傳承主體是體育非遺與鄉村旅游融合發展的基礎力量,當地政府是促成其融合發展的關鍵力量,而旅游企業則是活躍力量。不同的融合主體,在促進體育非遺與鄉村旅游融合發展的過程中,要明確各自的權責,發揮自身作用,最終建立起融合主體間的多元協作機制。從文化傳承主體的角度,首先要深刻認識文化地位作用,樹立文化自覺意識,在文化傳承保護與開發過程中主動配合當地政府與企業,并在其融合工作中以文化持有者的視角提出建議以確保文化開發不失其“原真性”;從地方政府主導的角度,首先要提升各管理部門管理效能、執行力和領導力,其次按照“宜融則融,能融盡融”原則[26],為體育非遺與鄉村旅游融合發展提供政策支持和經濟保障;從旅游企業的角度,首先要意識到體育非遺與鄉村旅游融合發展的效益不僅限于經濟發展并把社會效益(文化傳承、民生改善和社會治理等)放在首位,同時秉持文化傳承的初衷,以滿足消費者文化享受為出發點,正確處理文化保護與旅游開發的關系,實現體育非遺與鄉村旅游產品的內容創新與開發模式創新。

4.2 構建文化與旅游相融的產業體系

體育非遺與鄉村旅游融合發展成為黃河文化旅游帶的旅游產品之一,需要體育非遺項目與旅游產業高效溝通并達成共識。在其融合過程中,旅游企業要優化整合區域內的旅游資源,實現優勢互補,形成市場共建共享的新局面。現代旅游產業體系的特征在于解決旅游發展中存在的問題、突破發展瓶頸培育新領域和優化產業結構的同時帶來社會效益[27]。文化與旅游相融的產業體系構建亦是如此,破除資源壁壘,防止陷入內卷是當前體育非遺與鄉村旅游融合發展過程中亟需解決的問題;在整合優化資源的基礎上進行內容創新、模式創新和業態創新,開發如非遺研學、非遺節慶、健身療養型鄉村旅游等融傳統文化、自然風光、現實體驗以及現代高新技術于一體的新型旅游產品。推進黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游的融合發展,盡快構建起文化與旅游相融的產業體系。

4.3 打造滿足消費者需求的文化旅游名片

旅游者選擇文化旅游是為了獲得相應的文化體驗。根據游客的個人需求將其參與文化旅游主動性體驗分為:教育、娛樂、逃遁和審美4種旅游體驗[28]。筆者認為游客選擇伴有傳統體育文化的鄉村之旅的原因正是在于其帶給游客的獨特文化享受,如觀看體育文化展演、切身參與傳統體育項目、感受體育非遺文化之精髓以及傳統村落的民俗傳統等文化體驗。因此,我們要緊跟旅游市場需求變化這一風向標,在遵循市場規律的前提下重點打造高端品牌,開發具有當地文化特色的旅游產品,通過體育非遺與鄉村旅游資源對文化品牌賦能,實現體育非遺與鄉村旅游的產業化和品牌化。即在黃河文化旅游帶建設中,充分發揮體育非遺與鄉村旅游資源的優勢,把握游客選擇文化出游的真正目的,滿足游客的文化需求,打造屬于黃河文化旅游帶的文化旅游名片。

5 結束語

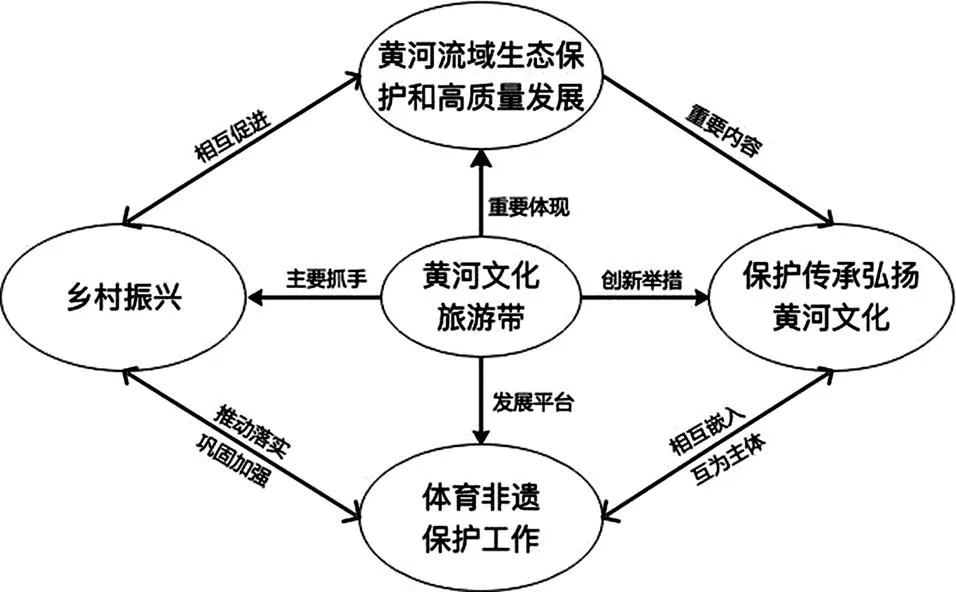

黃河文化旅游帶的建設,是黃河流域生態保護和高質量發展的重要體現,是體育非遺保護工作的發展平臺,也是實現鄉村振興的主要抓手和保護傳承弘揚黃河文化的創新舉措。相比于其他區域發展旅游業、推動文化傳承保護的舉措,黃河文化旅游帶建設的特色在于(圖7):以黃河悠久的歷史與深厚的文化為依托,以文化保護與旅游開發并重為原則。流域內非物質文化遺產與國家鄉村旅游重點村正是黃河文化保護與旅游帶建設的關鍵紐帶。文章通過分析黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源的空間集聚特征及資源優勢度,得到以下3條主要結論:(1)黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源在分布格局上分別具有不同的空間走向差異,但均呈現出集聚的分布態勢;(2)黃河文化旅游帶體育非遺與鄉村旅游資源可在其空間集聚的基礎上進行資源優化整合、利用歲時節慶等實現旅游資源的高效利用;(3)體育非遺與鄉村旅游融合發展需各融合主體通力協作,構建自身產業體系并打造滿足消費者需求的文化旅游名片。

從體育非遺與鄉村旅游融合的視角來研究黃河文化旅游帶建設是建設新型文化旅游的探索試點,也是助力體育強國與鄉村振興的一大動力。目前,黃河文化旅游帶的建設才剛起步,在產業融合、資源合理配置、市場體制機制和旅游服務品質提升等方面仍面臨挑戰。因此,筆者建議未來的研究宜注重:(1)拓展多學科交叉的研究思維,從多維度、多視角探討文旅融合發展過程中的新問題、新特點;(2)注重文化旅游的“真實性”研究,不同文化生態環境下,文化旅游的保護與開發也各有差異,要加強對文化旅游保護開發的定量分析;(3)探討文化、旅游與科技融合的發展規律,豐富文旅融合的業態類型,未來亟需加強現代科技在文化旅游中的應用研究。籍此,打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶,助力體育強國與鄉村振興。

圖7 黃河文化旅游帶產業關系

[1]新華社.習近平在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的講話[EB/OL]. [2019~09~18].http://www.xinhuanet.com/2019-10/15/c_1125107042.htm.

[2]中共中央國務院.鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)[EB/OL].(2018~09~26)[2021~05~23].HTTP://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm.

[3]常媛媛,趙 馨,劉耀龍.黃河流域體育非物質文化遺產空間集聚特征與影響因素分析[J].北京體育大學學報,2021,44(11):137~150.

[4]潘 穎,孫紅蕾,鄭建明.文旅融合視域下鄉村公共文化服務差異化模式及實現路徑[J].圖書館建設,2021(05):125~132.

[5]趙 華.文旅融合下鄉村公共文化服務創新體系研究[J].經濟問題,2021(05):111~116.

[6]盛帥帥,楊存昌.論現代化語境下鄉村文化產業的發展路徑[J].濟南大學學報(社會科學版),2021,31(02):44~51.

[7]耿松濤,張伸陽.鄉村振興背景下鄉村旅游與文化產業協同發展研究[J].南京農業大學學報(社會科學版),2021,21(02):44~52.

[8]唐承財,萬紫微,劉 蔓,等.基于多主體的傳統村落文化遺產保護傳承感知及提升模式[J].干旱區資源與環境,2021,35(02):196~202.

[9]匡 卉,鄭 欣.鄉村文化建設中的非遺戰略及其傳播現象[J].中國農村觀察,2021(01):40~50.

[10]肖巧榮,劉曉鷗,陳小蓉.四川省體育非物質文化遺產旅游資源利用研究[J].四川體育科學,2018,37(06):88~93.

[11]蔣錚璐.協同理論視域下我國高校少數民族傳統體育文化構建研究[J].四川體育科學,2022,41(06):123~126.

[12]黃永林.鄉村文化振興與非物質文化遺產的保護利用——基于鄉村發展相關數據的分析[J].文化遺產,2019(03):1~12.

[13]汪曉文,陳 垚.西北地區交通基礎設施與旅游經濟增長的交互影響研究——基于PVAR模型的實證分析[J].蘭州大學學報(社會科學版),2020,48(04):31~38.

[14]江娟麗,江茂森.非物質文化遺產傳承與旅游開發的耦合邏輯——以重慶市渝東南民族地區為例[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2021,38(01):48~56.

[15]孫根年,張 毓,薛 佳.資源-區位-貿易三大因素對日本游客入境旅游目的地選擇的影響[J].地理研究,2011,30(06):1032~1043.

[16]保繼鋼.旅游地理學[M].北京:高等教育出版社,2012.

[17]郝金連,林善浪,王國梁,等.遼寧省非物質文化遺產旅游資源分布特征及利用[J].世界地理研究,2018,27(01):167~176.

[18]李國平,許 揚.梯度理論的發展及其意義[J].經濟學家,2002(04):69~75.

[19]馮邦彥,葉穗瑜.從增長極理論看我國區域經濟的梯度開發——兼論西部大開發的推進策略[J].暨南學報(哲學社會科學版),2001(04):12~17.

[20]賈一諾.文旅融合背景下的節慶旅游發展[J].人民論壇·學術前沿,2019(18):108~111.

[21]周 平,白晉湘.民族傳統節慶體育與旅游產業融合機理及效應——以內蒙古那達慕為個案[J].西安體育學院學報,2018,35(01):82~87.

[22]王淑華.中原城市群旅游資源的優化整合及開發[J].鄭州大學學報(哲學社會科學版),2009,42(02):81~84.

[23]陸大道.區域發展及其空間結構[M].北京:科學出版社,1995.

[24]王世金,白永平,石惠春.河西走廊地帶旅游資源整合開發思路[J].經濟地理,2007(02):327~331.

[25]侯 兵,黃震方,徐海軍.文化旅游的空間形態研究——基于文化空間的綜述與啟示[J].旅游學刊,2011,26(03):70~77.

[26]田 磊.加強非遺和旅游深度融合[N].中國社會科學報,2019~09~24(6).

[27]李柏文.新時代旅游產業體系的特征與建設[J].旅游學刊,2018,33(10):7~9.

[28]Hill, Richard, Pine, et al. WELCOME TO THE EXPERIENCE ECONOMY[J]. Health Forum Journal, 2001.

Construction of the Yellow River cultural Tourism Belt-- Reflections on the Integrated Development of Sports Intangible Cultural Heritage and Rural Tourism

ZHAO Xin1, CHANG Yuanyuan1, LIU Yaolong2

1.School of Physical Education, Taiyuan University of Technology, Jinzhong Shanxi, 030600, China;2.School of Economics and Management, Taiyuan University of Technology, Jinzhong Shanxi, 030600, China.

Under the strategic background of ecological protection and high-quality development of the Yellow River Basin, it is of great significance to study the construction of Yellow River cultural tourism belt based on sports intangible cultural heritage and rural tourism for regional high-quality development, cultural protection and rural revitalization strategy. In this paper, Arc GIS spatial analysis tool is used to analyze the spatial characteristics and resource utilization advantages of sports intangible cultural heritage and rural tourism resources in the Yellow River cultural tourism belt, and based on this, the realistic path of integrated development of sports intangible cultural heritage and rural tourism is proposed. The results show that: (1) The Yellow River cultural tourism belt has obvious spatial agglomeration of sports intangible cultural heritage and rural tourism resources, and its own resource superiority is significant and has good transportation accessibility. (2) The spatial pattern of sports intangible cultural heritage and rural tourism resources lays a foundation for the utilization of cultural tourism resources. Based on this, the tourism utilization model of resources is proposed from three perspectives: spatial and temporal distribution characteristics, festival culture at the age of the year, and resource integration and optimization. (3) Based on the actual development status of the Yellow River cultural tourism belt, this paper puts forward the integration path for each integration subject, industry analysis and cultural tourism brand, so as to promote the high-quality development of sports intangible cultural heritage and rural tourism, and build the Yellow River cultural tourism belt with international influence.

Yellow River cultural tourism belt; Intangible cultural heritage of sports; Rural tourism; The fusion path

1007―6891(2023)06―0085―09

10.13932/j.cnki.sctykx.2023.06.19

2022-01-16

2023-08-22

國家自然科學基金項目“災害韌性視角下廣布型風險的驅動機制辨析與多尺度風險評估-以山西省為例”(項目編號:71901159)。山西省社會科學規劃項目“鄉村振興視閾下山西農村民俗體育開發價值及實現路徑”(項目編號:SSKLZDKT2021026)。

常媛媛,副教授,碩士研究生導師,研究方向民族傳統體育學。

G812.7

A