31 型,72 種槍彈:荷蘭M.95 步槍極致演變(三)

■ 輕武閣

本文第一、二部分主要介紹了荷蘭M.95 步槍是如何誕生的,以及該槍的訓練步槍、戰壕步槍、舊型1~4 號卡賓槍、新型1~4 號卡賓槍、5 號卡賓槍等,第三部分為本文的終結篇,呈介荷蘭海軍裝備的步槍與卡賓槍、東印度陸軍的步槍與卡賓槍、失敗的自動裝填改裝槍等——

海軍裝備的步槍與卡賓槍

1894 年末,荷蘭海軍曾計劃搜集其他國家的海軍步槍資料,但不久后陸軍便采用M.95 步槍,海軍只得做出同樣的選擇。

海軍步槍

海軍裝備的M.95 步槍和陸軍的僅區別于槍身銘文和刺刀。此外,海軍也裝備訓練步槍,并將槍托涂黑,以加以區分。

海軍卡賓槍

1939 年,海軍采用一款卡賓槍,其由M.95 步槍縮短改進而成,加裝有準星護翼。

海軍計劃將所有的M.95 海軍步槍改成這種卡賓槍,但被德軍的入侵打斷,二戰前共完成約2500 支。

東印度陸軍的步槍與卡賓槍

1890 年,在荷蘭皇家陸軍大搞步槍選型的同時,荷屬殖民地東印度(今印度尼西亞)的皇家東印度陸軍也要求政府提供數種新式步槍進行測試,但未獲得批準。不過,東印度陸軍可以派4 名長官加入步槍委員會,跟進陸軍的測試。

M.95 步槍

1892 年3 月,陸軍和東印度陸軍分別從施里弗公司采購100 支試驗槍,并根據其要求定制。

1895 年,東印度陸軍也采用M.95 步槍,但對其進行了一些改進。表尺的最小射程降至200m,以應對印尼叢林中更短的交火距離;下護手的手指凹槽改為“L”形,便于拆除上護手;槍托右側開槽,用于嵌入金屬材質的信息盤,記錄步槍的所屬部隊;采用更短的刺刀,刀鞘為鋼制。

1896 年12 月,東印度陸軍從?WG 采購3.6 萬支M.95 步槍,并于1897 年交付使用。然而,這些步槍剛到手就暴露出一些問題:鋼制的刺刀刀鞘會與士兵腰間的鋼制短刀刀鞘相互碰撞、剮蹭;全槍尺寸太長,鋼制刀鞘太重,不利于軍中的本地人使用(印尼人身形相對矮小)……

為了縮短M.95 步槍,使其更加便于攜帶和戰斗,從1898 年起,東印度陸軍花費7 年時間,進行了數次改進與測試,甚至挪用采購機槍的撥款,但效果并不理想。

海軍卡賓槍

根據東印度陸軍要求定制的試驗槍,槍機已遺失

東印度陸軍裝備的M.95 步槍,上為早期型,下為1911 年改進后的樣式

無奈之下,東印度陸軍在1911年對M.95 步槍進行最后的改進。取消通條、延長護手側面的手指凹槽、背帶改為帆布材質,盡最大程度減輕質量;上護手后端被切去兩角、槍機和機匣上對應設有泄氣孔;刺刀換用皮革刀鞘。

M.95 騎兵卡賓槍

1898 年,東印度陸軍的騎兵部隊采用M.95 卡賓槍。與陸軍卡賓槍不同的是,該槍采用下彎式拉機柄,背帶環位于下方,1899 年改到槍身左側,并在彈倉左側增設木制護蓋。

東印度陸軍裝備的M.95 步槍(上)和M.95 騎兵卡賓槍(下)

M.95 憲兵卡賓槍

1930 年代,使用M.95 騎兵卡賓槍演習訓練的東印度陸軍騎兵,注意靴子根部的馬刺

1930 年,正在巡邏的東印度陸軍士兵,手持M.95 憲兵卡賓槍和M1911 彎刀

M.95 騎兵卡賓槍經歷過數次改進,加上騎兵的訂購數量較大,炮兵機構不得不借用其他型號卡賓槍的零部件來縮短工時,導致該槍形制不統一。直到1940 年5 月,荷蘭即將淪陷之時,炮兵機構仍在生產該型卡賓槍,總產量約1 萬支。

M.95 憲兵卡賓槍

1898 年,東印度陸軍的憲兵采用M.95 騎兵卡賓槍,然后根據自己的需要進行改進,總產量約2.8萬支。

M.95 炮兵卡賓槍

M.95 工兵卡賓槍

M.95 炮兵卡賓槍

1904 年,炮兵采用M.95 卡賓槍。為了減輕質量,該槍采用特制的刺刀,取消刀柄的握把片,通過尾部卡筍插入槍管箍來固定。該槍產量約3500 支。

在憲兵急需卡賓槍武裝自己之時,一部分炮兵卡賓槍曾被借給憲兵,于1912 年歸還。

M.95 工兵卡賓槍

1917 年,東印度陸軍的工兵部隊采用的卡賓槍與炮兵卡賓槍近似,但換回常規的刺刀和刺刀座。

失敗的自動裝填改裝槍

19 世紀末、20 世紀初,為了提升步兵火力,許多工業國家都對自動裝填步槍進行測試,試圖選出一款性能可靠、成本可控的自動裝填步槍,成規模地取代栓動步槍。然而,許多國家在1890 年代剛剛列裝最新的栓動步槍,為節省成本,將栓動步槍改成自動裝填步槍的設計風靡一時。

參照劉易斯機槍改進的M.95 自動裝填改裝槍

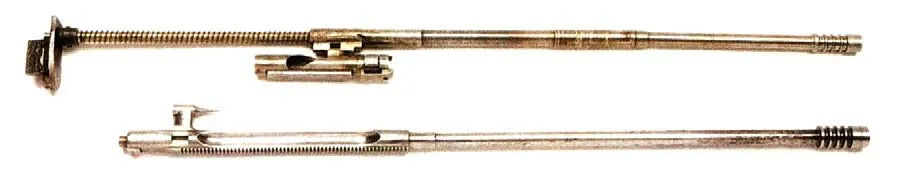

M.95 自動裝填改裝槍的活塞桿與槍機(上)和劉易斯機槍的活塞桿(下)對比

瑞典薩博公司改裝的M.95 步槍

M.95 炮兵卡賓槍獨特的刺刀座

1896 年,在炮兵機構工作的德裔工程師卡爾·布勞寧將荷軍裝備的M.95 步槍改為自動裝填步槍。其采用槍管短后坐自動方式、卡鐵撐開式閉鎖機構,仍發射6.5×53.5mm R 步槍彈,并于1906年取得專利。然而,由于該槍結構復雜、可靠性不足,未被荷軍采用。

1922 年左右,炮兵機構的工程師在受到劉易斯機槍的啟發后,對一支M.95 步槍依葫蘆畫瓢地進行改進:在槍身左側裝上導氣管,內置長行程活塞桿。擊針固定在活塞桿末端的安裝座上,穿過槍機表面的開閉鎖導槽,伸入中空的槍機內。在活塞桿往復運動時,擊針安裝座與開閉鎖導槽相配合,帶動槍機繞槍膛軸線旋轉,實現開閉鎖。

如今,這支步槍被荷蘭國家軍事博物館收藏,從其粗糙的做工和機匣后端的斷裂痕跡來看,這項改進很可能是倉促完成的,未成氣候。

1930 年代末,瑞典薩博公司推出一種改裝方案,將各國裝備的栓動步槍改成槍口集氣式原理的自動裝填步槍,如西班牙毛瑟M1893、瑞典毛瑟M1896、美國斯普林菲爾德M1903、恩菲爾德M1917、挪威克拉格-約根森、荷蘭曼利夏M.95等,并推銷給對應的國家,但由于改裝復雜、成本高昂未被采用。

德軍繳獲后改進的M.95 步槍,命名為“Gewehr 211(h)”,其中h 是德語中荷蘭的首字母縮寫

德軍繳獲的舊型3 號卡賓槍,命名為“Karabiner 413(h)”

難逃被繳獲的命運

1940 年5 月,德國占領荷蘭,德軍繳獲各式各樣的M.95 步槍與卡賓槍,以及配套的刺刀、槍彈等。德軍對它們進行整理、改進、重命名,用于治安戰。

這些M.95 的后背帶環被拔掉,缺口用木料填充,然后在槍托左側開設新的后背帶孔。后箍下方的前背帶環也被改到左側,以便于在左側安裝背帶。

德軍還改進不帶鍔叉的M.95步槍刺刀,將其縮短后命名為“Seitengewehr 102(h)”;而帶鍔叉的M.95 步槍刺刀未經改進,命名為“Seitengewehr 101(h)”。

舊型3 號、4 號卡賓槍采用的刺刀也進行縮短,命名為“Seitengewehr 104(h)”。此外,德軍還采用“Bajonett 110(h)”命名舊型1 號卡賓槍的棱刺、采用“Seitengewehr 103(h)”命名新型1號卡賓槍的匕首式刺刀。

在“市場花園行動”(1944 年9 月17~25 日)中,英國傘兵擊斃德軍阿納姆城防司令弗里德里希·庫辛少將和他的司機,后者被擊斃時手持一支繳獲的荷蘭卡賓槍。

在太平洋,日本為了搶奪石油等資源入侵荷屬東印度,從東印度陸軍手中繳獲一定數量的M.95 步槍與卡賓槍。日軍對M.95 的刺刀座進行改進,使之可以安裝三十年式刺刀。

德軍阿納姆城防司令弗里德里希·庫辛的司機被擊斃時手持一支繳獲的荷蘭卡賓槍

日軍繳獲后改進的M.95 步槍,可以安裝三十年式刺刀

此外,印尼人也在不斷反抗荷蘭的殖民統治,他們從東印度陸軍手中繳獲各種M.95 步槍與卡賓槍,并改膛為.303 口徑,加裝消焰器和槍托抵肩處的緩沖墊,以適應叢林戰的需要。(全文完)

使用東印度陸軍M.95 卡賓槍的日軍士兵

印尼改進的M.95 步槍